가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

주교연기, 천주강생인의, 천주강생언행기략 은 이벽 성조의 성교요지 5,1-10의 내용 출처 및 자구 출처이다 [1785_] |

|---|

|

2018-03-28 ㅣ No.1913 게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1913.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서 1-1. 이벽 성조의 성교요지에 서술된 내용들은, 2016년 7월 말 경에 많이 부족한 죄인인 필자가 그 내용을 언뜻 들여다본 바에 의하면, 크게, (i) 구약 성경 및 신약 성경 내용, (ii) 그리스도교 [윤리 관련] 교리 내용, 그리고 (iii) 이들에 근거하여, 학식있는 유학자들을 대상으로 하는, "한문 문화권"의 고유한 기존의 시어들의 적절한 활용 등이 포함되는, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 마태오 리치 등의 신부님들이 채택하였던, 문서 선교/전교(mission)/복음화(evangelization)의 구현/실천 등으로 구성되어 있음을, 그리 어렵지 않게 파악할 수 있었습니다.

1-2. 필자에 의하여 독자적으로 수행된, 성교요지의 성경 내용들의 출처 및 자구 출처인 한문본 천주교 문헌들을 찾아내어 실증적으로(positively) 입증/고증하는 작업의 간략한 내역은 다음과 같습니다.

1-2-1. 성교요지에 서술된 내용들 중에서, 우선적으로, 구약 성경 및 신약 성경 내용을 전달하고 있는 절들의 내용 출처 및 자구 출처인 한문본 천주교 문헌들을 찾아내어 실증적으로(positively) 입증/고증하는 본격적인 제1차 분석 작업을, 약 1년간의 준비 작업을 수행한 이후에, 필자가 2016년 7월 25일부터 2016년 8월 15일까지 약 3주간에 걸쳐 집중적으로 수행하였고, 그리고 그 결과들을 이미 여러분들께 공지하였는데, 이 제1차 분석 작업은, 셩교요지 제1장에서 시작하여 순서대로 제일 마지막 장인 제49장 끝까지 진행한 것이 아니었습니다.

1-2-2. 그리고, 2016년 8월 말부터 2017년 8월 중순까지, 약 1년의 기간 동안, 성교요지 제1장에서 시작하여 순서대로 제일 마지막 장인 제49장 끝까지 나아가면서, 구약 성경 및 신약 성경 내용을 전달하고 있는 성교요지 본문 중의 절들의 내용 출처 및 자구 출처인 한문본 천주교 문헌들을 찾아내어 실증적으로(positively) 입증/고증하는 본격적인 제2차 분석 작업을 수행하였고, 그리고 또한 그 결과들을 이미 여러분들께 공지하였습니다.

게시지 주 1-2: 물론 이들 작업들이 수행되는 과정들에 있어 항상 염두에 두고 있었던 것은, 학식있는 유학자들을 대상으로 하는, "한문 문화권"의 고유한 기존의 시어들의 적절한 활용 등이 포함되는, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 마태오 리치 등의 신부님들이 채택하였던, 문서 선교/전교(mission)/복음화(evangelization)의 구현/실천의 관점에서의 고찰이었습니다.

1-3. 성교요지에 서술된 내용들 중에서, 그리스도교 [윤리 관련] 교리 내용의 내용 출처 및 자구 출처인 한문본 천주교 문헌들을 찾아내어 실증적으로(positively) 입증/고증하는 작업은, 2017년 8월 중순에 시작하여 지금까지 진행 중입니다.

게시자 주 1-3: (1) 그런데, 이 작업을 수행함에 있어 가장 큰 어려움들 중의 하나는, 윤리 신학 분야의 특정 개념들을 나타내는 라틴어 용어들에 대응하는 한자 번역 용어들이, 각 개념에 일대일 관계로 대응하는 한 개의 용어로 통일되지 않고, 저술 작업을 수행한 중국 본토에 선교사로 파견된 신부님에 따라 낱글자들이 다른 한자 표현들로 번역이 된 문제입니다.

(2) 따라서, 라틴어 원문, 혹은 특정 지중해 지역 언어, 혹은 영어 등으로 번역된, 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)"의 본문 내용에 이미 상당히 친숙한 분들이라고 하더라도, 지금 지적한 바로 이 문제 때문에, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여 저술된 한문본 천주교 문헌들의 본문 중에서, 윤리 신학에 분야에 포함되는 특정 내용을 전달하는 단락들을 읽고서 그 내용들을 제대로 잘 이해하는 것이, 동일한 문헌에서 한문으로 번역된 성경 본문 혹은 성경 본문에 대한 설명들을 읽고서 그 내용들을 제대로 잘 이해하는 것보다, 훨씬 더 힘들 것입니다. 예를 들어, 많이 부족한 죄인인, 일천(日淺)한 필자가 경험한 바에 의하면, 아마도, 열 배 이상 더 힘들 것입니다.

(3) 많이 부족한 죄인인 필자가 경험한 바에 의하면, 예를 들어, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 저서로서 1643년에 초간된 한문본 천주교 호교서/교리서인 "주교연기"를 읽고 이해하는 데에 지금 지적한 이 문제가 가장 큰 걸림돌이지 않나... 하는 생각을 하게 되었으며, 그리하여 이 문제를 극복하기 위하여 필자가 수행한 첫 번째 작업은, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, "주교연기"의 총론 및 본문에서 사용되고 있는 한자 용어들을 상당히 철저하게, 편의상 한글 표기로, 디지털화하는 작업이었습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1592-1666_아담_샬/1643_주교연기.htm

왜냐하면, 위의 제(1)항과 제(2)항에서 말씀드린 어려움 아래에 있다고 하더라도, 이 작업이 선행 되면, 이 책의 내용 분석이 실증적으로(positively) 좀 더 정밀하게 진행될 수 있기 때문입니다.

당연한 이야기이지만, 물론 이 작업은, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들의 한문본 천주교 문헌들 각각에 대하여, 2015년 여름부터 필자가 수행해온 본문 내용 분석 작업의 첫 부분인데, "주교연기"에 좀 더 정밀하게 진행한 것입니다.

더 나아가, 사족입니다만, 이러한 접근은, 많이 부족한 죄인인 필자가, 2017년 3월 중순부터 4월 말 기간 동안에 독자적으로 개발한, 따라서 그 저작권(著作權, Copyright)이 필자에게 있는, Data Mining 기법을 적용한, "AI 기반, 한시(漢詩) 표준 해석법 [A Standard Method of Interpretation of Chinese Poems(漢詩), Based on AI(Artificial Intelligence)]" 뿐만이 아니라, 요즈음 소위 말하는 "chatbot(챗봇)" 등에서도 필수적인 선행 작업으로 알고 있습니다.

1-4. 바로 위의 게시자 주 1-3에서 "주교연기"라는 한문본 천주교 호교서/교리서가 갑자기 등장하였는데, 이 책이 갑자기 등장하게 된 배경은 다음과 같습니다. 즉, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들의 한문본 천주교 호교서/교리서 문헌들 중에서 윤리 신학 관련 문헌들을 찾아서 읽어야 하는데, 특히 "성교요지"의 작문자가 조선인[즉, 이벽 성조]이기 때문에, 우리나라 조선에 입수된 것들을 먼저 찾아보아야 하는 것은 너무도 당연하므로, 조선에 전달된 것이 이미 실증적으로(positively) 입증/고증된 한문본 천주교 호교서/교리서 문헌들을 먼저 들여다보기로 하였으며, 바로 이 방햑으로 필자가 수행한 작업들에 대하여서는, 예를 들어, 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있는 졸글들에서 이미 보고를 드렸습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1630_수신서학.htm http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1884.htm http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1885.htm

1-5. 바로 위에 발췌된 주소들에 접속하면, 아무리 늦더라도 1782년 이전에 마련된 요즈음의 강화도 소재 외규장각 도서 목록에 포함뒨 27권의 한문본 천주교 문헌들을 알 수 있는데, 이들 중에 포함된 "주교연기"의 저자인 아담 샬 신부님이, 다음과 같이, 소현 세자와 상당한 친분이 있었음은 널리 알려져 있습니다:

(i) 우리나라의 조선 왕조에까지 도입된, "시헌력" 으로 불리는 정확한 역법을, 예수회 소속의 다른 신부님들과 함께, 마련하여 중국의 명나라 왕조와 청나라 왕조 둘 다에 제공해 주신, 그리하여 조선의 관상감 관원들 중에서 바로 이 역법을 배우기 위하여 중국 청나라를 방분하였던 분들이 이 역법의 제공자인 아담 샬 신부님을 통하여 또한, 이분의 저서들이 당연히 포함되었을, 한문본 천주교 문헌들을 입수하여 국내로 전달하였고(*1)

(ii) 많이 부족한 죄인인 필자가 구체적으로 확인한 바에 의하면, 특히, "주교연기"는 병자호란 후에 청나라에 볼모로 잡혀가 북경에까지 가서 머물렀던 소현 세자가 조선으로 귀국(귀국 도착일자: 1645년 음력 2월) 직전에 북경에서 약 70일간 상당한 친분을 가졌던 분임이 역사적 사실로서 이미 밝혀진, 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 저서로서, 1642년(명나라 숭정 15년 3월)에 저술되었고 그리고 1643년에 북경에서 초간되었기 때문에, 더구나

(iii) 조선에 선교사를 파견할 수 없었던 당시의 여건 때문인듯, 아담 샬 신부님께서는, 소현 세자의 일행들에게 다수의 한문본 천주교 문헌들을 제공하였을뿐만이 아니라, 또한 소현 세자의 환관들 중에 이미 세례를 받은 환관에게 교리를 자세히 가르쳐 조선으로 돌아가게 하였다고 얄려져 있기 때문에,(*2) "주교연기"가, 소현 세자의 1645년 정월 귀국길에, 조선에 전달되었음은 확실하다는 생각입니다.

----- (*1) 게시자 주: 이에 대하여서는, 예를 들어, 서양자 수녀의 저서 "청나라 궁중의 서양 선교사들", 제1장, 제6항 청 궁중의 서양 선교사들과 조선 관상감의 관원들, pp. 45-50을 참조하라.

(*2) 게시자 주: 이에 대하여서는, 예를 들어, 서양자 수녀의 저서 "청나라 궁중의 서양 선교사들", 제10장, pp. 269-270을 참조하라. ----- , 1-6. 1-6-1. 그런데, "주교연기"는, 다음의 주소들에 접속하면 확인할 수 있듯이, 그 본문 본문 중에서 용어들의 정확한 정의(definitions)들의 제시 없이, 예를 들어, 인간들의 윤리적 처신과 관련하여 사용되는 번역 용어들인, (i) "自主(자주)"가, 필자가 들여다본 다른 한문본 천주교 교리서들에 비하여 상대적으로 많이 사용되었고, (ii) 특히, 전후 문맥 안에서 각각 "concupiscible faculty"와 "irascible faculty"라는 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)"의 고유한 용어들에 대응하는, "欲能(욕능)", "怒能(노능)"이라는 번역 용어들이 사용되었고, 그리고 더 나아가, (iii) 대단히 주목할 만 하게, "오륜"과 "십계명"을 함께 언급하고 있는 단략이 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1592-1666_아담_샬/1643_주교연기.htm

1-6-2. 따라서, 이들 "自主(자주)"와, 전후 문맥 안에서 각각 "concupiscible faculty"와 "irascible faculty"라는 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)"의 고유한 용어들에 대응하는, "欲能(욕능)", "怒能(노능)"의 정의(definitions)들을 더 구체적으로 서술하고 있는 한문본 천주교 교리서가, 아무리 늦더라도 1782년 이전에 마련된 요즈음의 강화도 소재 외규장각 도서 목록에 포함뒨 27권의 한문본 천주교 문헌들 중에 포함되어 있는지를 본문 분석을 통하여 필자가 직접 확인하였더니, 예상 밖으로, (i) 이들 27권의 문헌들 중에서 무려 9권이 예수회 소속의 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서들이고 그리고 (ii) 이들 중에 포함된 "수신서학"이 이들 용어들의 정의(definitions)들을 자세하게 서술하고 있는, 따라서, 대단히 중요한 책임을, 필자가 발견하게 되었습니다.

1-6-3. 바로 위의 제1-6-1항과 제1-6-2항에서 말씀드린 새로운 발견들 때문에, 이제 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서로서 1631년 경에 초간되었다고 얄려진, 그러나 1616년에 발생한 남경교난 때문에 마카오로 구축되어 1624년까지 그곳에 머물렀던 기간 동안에 그 초고(草稿)가 저술된 것이 분명한, "수신서학"을 정밀하게 들여다보게 되었으며, 그리고 바로 이 책의 윤리 신학적 중요성 때문에 다음의 주소들에 있는 글들을 많이 부족한 죄인인 필자가 작성하게 되었던 것입니다:

http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1881.htm <----- 필독 권고 [제목: 차용 번역 용어들인 애정(愛情, love) 등 11개의 정(情, passions)들 사이의 유관 관계가 최초로 구체적으로 확실하게 서술된 한문본 문헌은 수신서학 이다, 작성일자: 2017년 12월 25일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1884.htm <----- 필독 권고 [제목: 천주실의 의 내용 이해를 위한 필독서들에는 수신서학 이 포함된다, 작성일자: 2018년 1월 2일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1885.htm <----- 필독 권고 [제목: 영재(靈才) 라는 천주실의 의 신조어 한문 교리 용어의 출처와 의미에 대하여 [capax Dei], 작성일자: 2018년 1월 5일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1889.htm <----- 필독 권고 [제목: 수신서학 1,1 뜻(意, intention)은 몸을 위한(爲身) 바르게 다스려 기름(修, cultivatiion)의 본원(本源)이니라, 작성일자: 2018년 1월 16일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1890.htm <----- 필독 권고 [제목: 수신서학 1,3 인간이 향하는 바란 무엇이뇨? 작성일자: 2018년 1월 16일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm <----- 필독 권고 [제목: 수신서학 1,4 호미(好美, bonum)의 몇가지 종류들, 작성일자: 2018년 1월 17일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1892.htm <----- 필독 권고 [제목: 다산 정약용의 성기호설의 내용출처 및 자구출처 문헌들에 알퐁소 바뇨니 신부님의 수신서학 이 포함된다, 작성일자: 2018년 1월 17일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1893.htm <----- 필독 권고 [제목: 차용(借用) 번역 용어인 인성(人性, human nature, 인간의 본성)의 정의(definition)에 대하여, 작성일자: 2018년 1월 18일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1894.htm <----- 필독 권고 [제목: 수신서학 3,2 사애(司愛, will) 는 홀로 자주(自主)의 능력(司, faculty)이 되나니라, 작성일자: 2018년 1월 21일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1896.htm <----- 필독 권고 [제목: 수신서학 이 다산 정약용의 성기호설/성호미설 의 출처 문헌임을 찾아내는 과정, 작성일자: 2018년 2월 2일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1903.htm <----- 필독 권고 [제목: 주교연기 의 내용 이해를 위한 필독서들에는 수신서학 이 포함된다, 작성일자: 2018년 2월 25일] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1905.htm <----- 필독 권고 [제목: 영언여작 의 내용 이해를 위한 필독서들에는 수신서학 이 포함된다, 작성일자: 2018년 3월 4일]

게시자 주 1-6: (1) 지금까지, 많이 부족한 죄인인 필자가 "주교연기"와 "수신서학" 등의 한문본 천주교 호교서/교리서 문헌들을 찾아낸 과정에 대하여, 그리고 이들의 본문 분석의 결과들로서 산출된 필자의 졸글들에 대하여, 간략하게 말씀드렸습니다.

특히, 전혀 예상 밖으로, 많이 부족한 죄인인 필자가 다음의 연구 결과물을 독자적으로 산출하게 된 것은 필자 개인에게 대단히 큰 기쁨(joy)이었습니다:

http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1892.htm <----- 필독 권고 [제목: 다산 정약용의 성기호설의 내용출처 및 자구출처 문헌들에 알퐁소 바뇨니 신부님의 수신서학 이 포함된다, 작성일자: 2018년 1월 17일]

왜냐하면, 바로 위의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 졸글에서 보고드리는 바는, 많이 부족한 죄인인 필자가 아는 한, 다산 정약용 선생님(1762-1836년)의 소위 말하는 "성기호설"의 내용 출처 및 자구 출처 문헌들 중에, 중국에 선교사로 파견된 천주교 예수회 소속의 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 한문본 천주교 교리서인 "수신 서학"이 포함됨을 실증적으로(positively) 고증/입증하는, 다산학 분야의 최초 논문이기 때문입니다.

(2) 이어지는 제1-7항과 제2항, 그리고 제3항 등에서는, (i) 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 저서로서 1643년에 초간된 한문본 천주교 호교서/교리서인 "주교연기"가 "성교요지"의 내용 출처 및 자구 출처임을 "성교요지"의 연구자들이 알지 못하였던 시기, 즉, 2017년 10월 이전의 시기에 제시된 이벽 성조의 "성교요지" 5,1-10의 우리말 번역문들과, (ii) "주교연기"가 "성교요지"의 내용 출처 및 자구 출처임을 많이 부족한 죄인인 필자가 2017년 10월 말 경에 처음으로/최초로 인지한 후에 필자에 의하여 제시된 "성교요지" 5,1-10의 우리말 번역문에, 어떠한 차이점(들)이 있는지에 대하여, 정밀하게 비교/검토하도록 하겠습니다. 그리고 또한, 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생인의"와 "천주강생언행기략"이 "성교요지" 5,1-10의 내용 출처 및 자구 출처임을 실증적으로(positively) 고찰하도록 하겠습니다.

1-7. 다음에 발췌된 바는, "주교연기"가 "성교요지"의 내용 출처 및 자구 출처임을 "성교요지"의 연구자들이 알지 못하였던 시기, 즉, 2017년 10월 이전의 시기에 제시된 이벽 성조의 "성교요지" 5,1-6의 우리말 번역문들 입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1728.htm (발췌 시작) 게시자 주: 아래의 각 절의 우리말 번역문들에서 세 번째 번역문 (iii) 부터는 많이 부족한 죄인인 필자의 졸번역들입니다.

제 5 장 인간성: 예수님의 가족(*0) [내용 추가 일자: 2017년 6월 22일][주; 2017년 7월 26일자로 친모를 모친으로 수정함] (iv) 모친(母氏)께서는 요셉(瑟)의 아내(妻)이신데(5,1) 주 5-1-1: (시어(詩語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 母氏 는 한 단어/숙어로서 한나라 이전에 매우 드물게(즉, 26번) 사용되었고 그리고 한나라 이후에는 매우 드물게(즉, 38번) 사용되었음: http://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E6%AF%8D%E6%B0%8F 26 http://ctext.org/post-han?searchu=%E6%AF%8D%E6%B0%8F 38

(시어(詩語) 분석 제2단계) 그리고 母氏 가 한 개의 시어(詩語)임은 다음의 주소에 접속하면 쉽게 확인할 수 있다[주: 시경에서 사용된 한 개의 시어(詩語)임]: http://sou-yun.com/QueryPoem.aspx?key=%e6%af%8d%e6%b0%8f&st=3

게시자 주: 특히, 바로 아래에 발췌된 "한어대사전"에 주어진 설명에 의하면, 모친(母親), 즉, 어머니를 정중하게 이르는 말[주: 표준국어대사전]인, 母氏가, 그 저술 연대가 주나라 초기부터 춘추시대 초기까지인, 4서5경들 중에서 가장 오래된 문헌인, "시경(詩經)"(기원전 1046 - 기원전 771년)에 포함된 한시(漢詩)에서 사용된, 따라서 "한문 문화권" 내에서 대단히 널리 사용되어온, 한 개의 시어(詩語)임에 반드시 주목하라.

(시어(詩語) 분석 제3단계) 다음은 "한어대사전"에 주어진 母氏 에 대한 설명 전문이다: (발췌 시작) 母氏

【1】母親。(졸번역: 모친, 즉, 어머니를 정중히 이르는 말이다) {清}{郝懿行}《證俗文》卷四:“舅曰舅氏﹐母曰母氏﹐並見《詩經》。所以獨母舅稱氏者﹐以母與舅皆他氏故也。其父兄姊妹即不言氏矣。”{清}{劉大櫆}《程孺人傳》:“又數年﹐{定}補縣學生﹐將以報母氏之劬勞。”《詩·邶風·凱風》:“有子七人﹐母氏勞苦。”【2】特指皇帝母親的家族。《後漢書·皇后紀下·陳夫人》:“隆{漢}盛典﹐尊崇母氏﹐凡在外戚﹐莫不加寵。”《後漢書·皇后紀下·虞美人》:“自{漢}興﹐母氏莫不尊寵。” (이상, 발췌 끝)

주 5-1-2: (시어(詩語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 瑟妻 은 한 단어/숙어로서 사용되지 않아 왔음: http://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E7%91%9F%E5%A6%BB 0 http://ctext.org/post-han?searchu=%E7%91%9F%E5%A6%BB 0

(시어(詩語) 분석 제2단계) 그리고 이 인접한 낱글자들이 한 개의 시어(詩語)로 사용되지 않아 왔음은 다음의 주소에 접속하여 이 표현을 검색함으로써 확인할 수 있다: http://sou-yun.com/QueryPoem.aspx [이상, 2017년 6월 22일자 내용 추가 끝]

[2017년 10월 26일자 수정] 때마침(會) [이후에 또한 요셉에게도 고지된] 꿈의 감응(感應)(*1)에 연유하여(緣)(5,5) [이상, 2017년 10월 26일자 수정 끝]

[2018년 4월 24일자 수정] 감몽(感夢)(*1)의 연회(緣會)(*2)로(5,5) <--- 필자의 최종 번역임. 즉, 감몽[感夢, 계시를 받아들임(참조: 한한대사전, 한어대사전)](*1)의 연회[緣會, 서로 만나는 연분(緣分)/인연(因緣)(참조: 한한대사전, 한어대사전)]로(*2)(5,5) <--- 필자의 최종 번역임.

즉,

계시를 받아들이는(感夢)(*1) 연분(緣分)으로(緣會)(*2)(5,5) <--- 필자의 최종 번역임.

----- (*1) 게시자 주: 성자 하느님의 강생 신비를 압축하여 서술하고 있는 본문 중의 여기서의 전후 문맥 안에서, (i) "꿈의 감응(感應)"이라는 표현이, "감응(感應)"이라는 한 개의 시어(詩語)의 자구적 어의(literal sense) 때문에, 대단히 부적절하고, 대신에, (ii) 본문 중에서 "夢感(몽감)"이라는 표현이, 한 개의 시어(詩語)인, "감몽(感夢)"의 도치(倒置)임이 분명하며, 따라서 (iii) 이 절을 우리말로 해석하면서 "감몽(感夢)"이라는 한 개의 시어(詩語)의 의미대로 해석하는 것이 성자 하느님의 강생 신비를 압축하여 서술하고 있는 본문 중의 여기서의 전후 문맥 안에서 대단히 적절함은, 아래의 제3-4-1항에서 자세하게 서술하도록 하겠습니다.

(*2) 게시자 주: 여기서, "夢感(몽감)"이라는 표현이, 한 개의 시어(詩語)인, "감몽(感夢)"의 도치(倒置)임이 분명하듯이, "會緣(회연)"이 또한, 한 개의 시어(詩語)인, "연회(緣會)"의 도치(倒置)인 것이 분명하며, 이에 대하여 아래의 제3-4-1항에서 자세하게 서술하도록 하겠습니다. ----- [이상, 2018년 4월 24일자 수정 끝] [2018년 5월 12일자 수정] 계사(繼嗣)하는 사내 아기(嗣男) 홀연히 낳았더니(5,6)

7 東界友師 동계우사 동방 세계 박사들이 [2018년 5월 12일자 수정] 동방(東界)의 사우(師友)들이(5,7)

8 軍光詳視 군(휘?)광상시 [2018년 5월 12일자 수정] 8 輝光詳視 휘광상시 별빛 따라 찾아와서 [2018년 5월 12일자 수정] 찬란한 별빛(輝光)을 자세히 살피면서(詳視)(5,8)

9 造室辱臨 조실욕림 누추한 곳 나신 분께

이벽 성조께서 "성교요지"를 작문하시기 전에 이미 학습하셨을 것으로 파악되는 한문본 문헌들의 출처들: 성교요지 5,1-4: 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)에 의하여 1631년에 광주(廣州)에서 초간된 것으로 알려진 "성모행실". 특히 이 "성모행실"에 자세히 나타나있다는 각주가 쥬리오 아레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생언행기략", 권1_2_성모령천주강잉지보_20-21 에 주어져 있음. 성교요지 5,1: 쥬리오 아레니 신부님(1582-1649년)의 1635년 초간된 "천주강생언행기략", 권1_3_야소역대지조_21-23 [마태오 복음서 1,1-16(매년 12월 17일 복음 말씀)] 성교요지 5,5: 쥬리오 아레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생언행기략", 권1_2_성모령천주강잉지보_20-21 [루카 복음서 1,27-38(원죄 없이 잉태되신 동정 마리아 대축일 복음 말씀(매년 12월 8일); 나해 대림 제4주일 복음 말씀; 매년 12월 20일 복음 말씀; 주님 탄생 예고 주일 복음 말씀(매년 3월 25일)];

권1_6_천신시약슬이태지유_25-25 [마태오 복음서 1,18-25(가해 대림 제4주일 복음 말씀)] [야슬/약슬 = 요셉] 성교요지 5,6: 쥬리오 아레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생언행기략", 권1_7_천주야소강탄_25-27 [루카 복음서 2,1-7(매년 예수 성탄 대축일(자정) 복음 말씀)]

성교요지 5,7-10: 쥬리오 아레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생언행기략", 권1_10_3왕래조_28-29 [마태오 복음서 2,1-12(매년 주님 공현 대축일(1월 6일) 복음 말씀)]

[내용 추가 일자: 2018년 5월 12일] [주: 백릉 = 베들레헴, 능랄앙(能辣盎) = ???, 흑라득 = 헤로데, 계리사독 = 그리스도, 달미 = 다윗, 백릉 = 베들레헴, 파이대살(把爾大撒) = 발타사르(Baltahsar), 가사피(嘉斯罷) = 카스파르(Caspar), 묵이각(默爾覺) = 멜키오르(Melchior). 참고 자료: 가톨릭 교회의 말씀 전례에 따른 성경공부 해설서, 가해-I, 제134쪽 (출판사: 가톨릭출판사, 2007년 초판, 엮은이: 소순태)]

쥬리오 아레니 신부님(1582-1649년)의 천주강생인의_상권_제7장_강생사적_진부고경예언_17-26 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: (내용 추가 일자: 2020년 4월 23일) 마태오 복음서에서 취하여지고 있는 (이상, 2020년 4월 23일자 내용 추가 끝) "천주강생" 에 대하여 예언된 구약 성경 본문들의 내용들의 조합 22개가, 다음의 (i) - (xxii)에 나열하였듯이, 각 조합의 구성 성분들로서 사용된 구약 성경 본문들의 출처들의 구체적인 언급과 함께, 제시되고 있음. 혹시하여 말씀드립니다만, 이 책에서 인용되고 있는 구약 성경과 신약 성경 본문의 번역 대본은, 1979년에 개정 초간된 "새 대중 라틴말 성경(Nova Vulgata)" 이 아니라, 예를 들어, 여기를 클릭하면 읽을 수 있는, 그 이전 시기까지 가톨릭 교회의 공인 라틴어 성경인, "대중 라틴말 성경(Vulgate)" 임을 꼭 기억하십시오] [(2016년 12월 31일) 주: 두 번째 각주에서 들여다 보라는 "일닉서고경" 에서 "일닉서"는 "창세기"를 말함. "성시" 는 "시편"을 말함]. [...] (iii) 성견원왕래조: [삽파 = 사바], 본문: 이사야 60 [60,1-6(주님 공현 대축일 제1독서(매년 1월 6일)]; 시편 71, 각주: 기략 1권10[마태오 복음서 2,1-12(주님 공현 대축일 복음 말씀(매년 1월 6일)] [(2018년 5월 12일) 주: "光耀(광요)"라는 용어가 사용되고 있음]

주니오르 디아스 신부님(1574-1659년)의 "천주강생성경직해", 권9_38_3왕래조야소첨례_149-154 [정월초3일, 마태오 복음서 2,1-12(1969년에 개정된 지금의 전례력에 있어, 매년 주님 공현 대축일(1월 6일) 복음 말씀)] [여대 = 유데아(Judea), (2017년 7월 17일) 주: 여기서 말하는 "여대"는 전후 문맥 안에서, 사람 이름 "유다(Judah)"를 말하는 것이 아니고, 지명, 즉, "유다 땅(the land of Judah)", 즉, "여덕아(Judea)"를 말함에 반드시 주목하라. 이를 더 구체적으로 확인하기 위하여, 예를 들어, 다음의 주소에 접속하라: http://biblehub.com/interlinear/matthew/2-5.htm ] [백랭 = 베들레헴] [(2016년 12월 25일) 주: 여기서 "몽" 글자가 사용되고 있음] [(2017년 1월 6일) 주: 제40쪽에, "성", "서", "성총"으로 구성된 "3교"에 대한 설명이 있음.] [이상, 2018년 5월 12일자 내용 추가 끝] 게시자 각주들:

[내용 추가 일자: 2016년 12월 26일] (5,2) http://www.zdic.net/c/1/38/87840.htm [漢典]

그리고 다음의 주소에 접속하면, "少小"가 방대한 분량의 한문 문헌들에서 사용되고 있는 일부 용례들을 손쉽게 파악할 수 있다: http://ctext.org/dictionary.pl?if=en&char=%E5%B0%91%E5%B0%8F

따라서, 바로 이 사전적 의미로, 이벽 성조의 "성교요지" 5,2에서 "少小"를 단순히 "[모친께서는] 어릴 때에"로 번역할 수도 있을 것이다.

(2) 그러나 이어지는 4자성구들인 5,3-4에서 신약 성경 본문에 서술되지 않은 동정 마리아의 어린 시절에 관한 표현 때문에, 많이 부족한 죄인인 필자는, 쥬리오 아레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생언행기략", 권1_2_성모령천주강잉지보_20-21 (<--- 클릭하십시오)에 각주로 안내되어 있는, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)에 의하여 1631년에 광주(廣州)에서 초간된 것으로 알려진 "성모행실"을 이벽 성조께서 "성교요지"를 작문하시기 전에 또한 학습하셨을 수도 있다는 생각을 하게 된다.

(3) 따라서, 바로 이 점을 또한 반영하여, 이벽 성조의 "성교요지" 5,2에서 "少小"를, 단순히 "어릴 때에"로 번역하는 것보다는, "어려서부터(少) 언행을 삼가셨고(小)"로 번역하여야 한다는 생각이다. [이상, 2016년 12월 26일자 내용 추가 끝]

[내용 추가 일자: 2016년 12월 24일] (5,5) 여기서 사용된 "夢" 글자의 출처는, 이 글자의 간체자인 "梦" 글자가 본문 중에서 사용되고 있는, "천주강생언행기략", 권1, 제6장 천신시약슬이태지유 이다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/천주강생언행기략_권1_6_천신시약슬이태지유_25-25.htm

그리고 "천주강생언행기략", 권1, 제6장 천신시약슬이태지유 가 "성교요지"의 자구 출처 및 내용 출처에 포함됨을 입증하는 더 자세한 글은 다음에 있다: [이상, 2016년 12월 24일자 내용 추가 끝]

(5,5)-(5,6) "천주강생언행기략" 및 "성경직해"에 기록된 바에 따르더라도, 성모님께서 예수님을 잉태하게 되는 과정은 어떤 꿈 속의 감응(感應), 즉, 느낌(感)에 대한 응답(應)으로서 성모님께서 예수님을 잉태하신 것이 결코 아니고, 천사의 고지에 의한 것이므로, 이들 두 개의 절들의 문맥 안에서 이해할 때에, 우리말로의 번역 과정에서, 성모님께서 꿈 속에 느껴서 응답하였다는 의미를 독자들로 하여금 연상하게 하는 "감응(感應)"이라는 단어를 선택하지 않아야 할 것이다. 대신에, "요셉의 꿈에 천사가 요셉에게 알려준, 따라서 느낀(感), 바로 그러한 정도(度)의 인연을 만나"를 압축하면 "[요셉의] 꿈의 감도(感度) 인연 만나"가 된다는 생각이며, 따라서 "[요셉의] 꿈의 감도(感度) 인연 만나"로 번역하는 것이 상당히 무난하다는 생각이다.

[내용 추가 일자: 2018년 5월 12일] (5,6)에서, 낱글자 "嗣"의 출처는 다음과 같다: "천주강생언행기략", 권1_10_3왕래조_28-29 [마태오 복음서 2,1-12(매년 주님 공현 대축일(1월 6일) 복음 말씀)] [주: 백릉 = 베들레헴, 능랄앙(能辣盎) = ???, 흑라득 = 헤로데, 계리사독 = 그리스도, 달미 = 다윗, 백릉 = 베들레헴, 파이대살(把爾大撒) = 발타사르(Baltahsar), 가사피(嘉斯罷) = 카스파르(Caspar), 묵이각(默爾覺) = 멜키오르(Melchior). 참고 자료: 가톨릭 교회의 말씀 전례에 따른 성경공부 해설서, 가해-I, 제134쪽 (출판사: 가톨릭출판사, 2007년 초판, 엮은이: 소순태)] [(2018년 5월 12일) 주: 낱글자 "嗣"이 사용되고 있음]

(5,7)-(5,10) (5,7)에서 東界 는 "한국한자어사전"에 표제어로 수록된, 그러나 "한어대사전"에 표제어로 수록되지 않은, 단어임.

(5,8)에서, "光" 낱글자의 출처는, "光耀(광요)"라는 용어가 사용되고 있는, 천주강생인의_상권_제7장_강생사적_진부고경예언_17-26, (iii) 성견원왕래조이며, "한어대사전"에 표제어로 수록되어 있지 않은 "軍光"은, 필사 과정에 발생한, 輝光의 오기(誤記)인 것으로 생각됨. 여기서, "한어대사전"에 주어진 설명에 따르면, "光耀(광요)"의 도치(倒置)인 "耀光(요광)"이 "輝光(휘광)"과 동일한 의미 "光彩"를 가짐에 주목하라. [이상, 2018년 5월 12일자 내용 추가 끝] (이상, 발췌 끝)

2. 사료 분석 I 이번 항에서는, 많이 부족한 죄인인 필자에 의하여 이미 수행된 성교요지 5,1-6 본문의 내용 출처들 및 자구 출처 문헌들들의 뱔견과 또 이들에 대한 사료 분석의 결과들을 보고드리도록 하겠습니다.

2-1. 다음의 주소에 접속하면, 성교요지 5,1 母氏瑟妻 에서 "母氏" 라는 번역 용어의 출처가, "칠극"의 저자인 판토하 신부님의 유고집인 "방자유전", 권1, 제23쪽이고 그리고 이 책의 유관 전후 문맥 안에서 "母氏"의 의미가 존칭인 "친모(親母)"/"모친(母親)"임을 실증적으로(positively) 고증/입증하는 졸글[제목:이벽 성조의 성교요지 5,1에서 母氏 라는 번역 용어의 출처는 방자유전, 권1, 제23쪽이다, 게시일자: 2017년 7월 25일]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1845.htm <----- 필독 권고

게시자 주 2-1: 그리고 또한, 바로 위의 주소에 있는 글에서는, 성교요지 5,1 母氏瑟妻 에서 "瑟妻"가 "요셉의 아내"로 번역되어야 하는 이유를 실증적으로(positively) 입증/고증하고 있습니다.

2-2. 다음의 주소에 접속하면, 성교요지 5,5 會緣夢感 에서 "夢" 낱글자의 출처가, 1635년에 초간된 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 저서인, 신약 성경의 4복음서들을 하나로 묶은 복음성경인 화합복음서의 한 종류인, "천주강생언행기략", 권1, 제6장 천신시약슬이태지유 임을 실증적으로 입증/고증하는 졸글[제목: 이벽 성조의 성교요지 5,5에서 몽(夢) 글자의 출처는 천주강생언행기략 이다, 게시일자: 2016년 12월 25일]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1739.htm <----- 필독 권고

게시자 주 2-2: 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 졸글[제목: 이벽 성조의 성교요지 22,8에서 궁창(穹蒼) 의 출처와 의미에 대하여]의 제2-3항에서 이미 말씀드렸습니다만, 중국인인 장성요(1633-1715년 이후)에 의하여 1715년 경에 저술된, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, "천유동이고", 천교초유의 마지막 부분에 있는, 따라서 전체 본문의 마지막 부분에 있는, 발(跋)에는, 당시까지 전해내려오고 있는 "신경"(즉, 신약 성경"은 "천주강생언행기략"과 "성경직해" 이들 둘 이 있다고 증언하고 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1801.htm <----- 필독 권고

그리고 많이 부족한 죄인인 필자가 그동안 수행한 한문본 천주교 문헌들에 대한 본문 분석의 결과에 의하여서도, 이벽 성조(1754-1785년)께서 "성교요지"를 작문하신 시점으로 알려진 1778년 경 이전에, (i) 중국에 선교사로 파견된 신부님들에 의하여 저술된, 신약 성경 4복음서들을 하나로 묶은 복음성경인, 화합복음서의 한 종류로서, 혹은 신약 성경 4복음서들의 본문의 일부를, 대단히 충실하게 전달하는 한문본 "성경"들로 불리는 책들로서, (ii) 상당한 수량으로 출판되어 널리 보급된 책들은, "천주강생언행기략(주: 1635년 초판 출판)"과 "(천주강생)성경직해(주: 1636년 초판 출판)" 이들 두 권뿐입니다. (이상, 게시자 주 2-2 끝)

3. 사료 분석 II 바로 위의 제2항에서는, 필자에 의하여 이미 발견된 성교요지 5,1-6 본문의 내용 출처들 및 자구 출처 문헌들에 대한 사료 분석의 결과들을 보고드렸는데, 이번 항에서는 필자에 의하여 추가적으로 발견되고 또 수행된 성교요지 5,1-10 본문의 내용 출처들 및 자구 출처 문헌들에 대한 사료 분석의 결과들을 보고드리도록 하겠습니다.

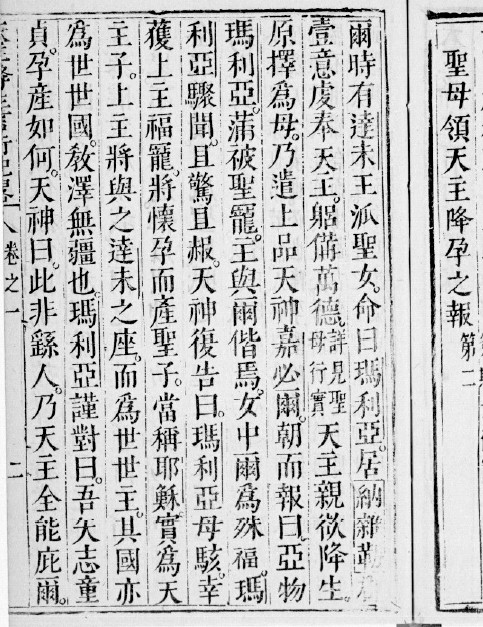

3-1. 다음은, 신약 성경의 4복음서들 중에서 "예수님의 탄생 예고"에 대한 유일한 서술이 제시된 루카 복음서 1,27-38에 대응하는 한문 번역문인데, 1635년에 초간된 것으로 알려진 예수회 소속의 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 저서인 "천주강생언행기략"에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1635_천주강생언행기략.htm (발췌 시작) 천주강생언행기략, 권1_2_성모령천주강잉지보_20-21 (<--- 여기를 클릭하십시오) [루카 복음서 1,27-38(원죄 없이 잉태되신 동정 마리아 대축일 복음 말씀(매년 12월 8일); 나해 대림 제4주일 복음 말씀; 매년 12월 20일 복음 말씀; 주님 탄생 예고 주일 복음 말씀(매년 3월 25일)] [야소 = 예수, 아파랑 = 아브라함, 살락만 = 솔로몬, 납단 = 나탄] [(2016년 7월 12일) 주: 요즈음 "은총"으로 번역되는 용어가 본문 중에서 "성총"으로 번역되었음. "상주"라는 번역 용어가 사용되고 있음. (알퐁소 바뇨니 신부님의) "성모행실"을 보라는 주석이 주어져 있음. (2016년 12월 7일) 주: "성녀"라는 번역 용어가 사용되고 있음. 본문의 제3번째 줄에서 "대천사 가브리엘"이 "상품천신 가필이"라고 음역되었음. 그리고 이러한 칭호가 중국어로의 번역 과정에서 발생한 용어 번역 오류일 수도 있다는 지적의 글은 다음에 있음: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1735.htm. 동정 마리아의 "fiat" 발언 후에, 성경 본문에 없는, 수태고지에 대한 교리 내용이 본문 및 각주로 또한 주어져 있는데, 여기서 성삼위의 제2위격을 말하는 "천주비략(費畧)"이라는 번역 용어, 그리고, "영혼"이라는 번역 용어가 사용되고 있음.] [(2017년 8월 15일) 주: "성자", "성신" 이라는 차용 번역 용어들이 사용되고 있음]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 세 번째 열(column)에 있는 주석을 보라. (이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-1: 바로 위에 발췌된 바는 루카 복음서 1,27-38의 한문 번역문의 앞부분인데, 다들 잘 알고 계시겠지만 루카 복음서 본문 중에는 동정 마리아의 어린 시절부터 약혼 이전의 기간 동안에 어떠한 삶을 사셨는지에 대한 서술은 전혀 없고, 대신에, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 한문본 저서로서 1631년에 초판 발행된 "성모행실"을 보라고 주석에 안내되어 있습니다.

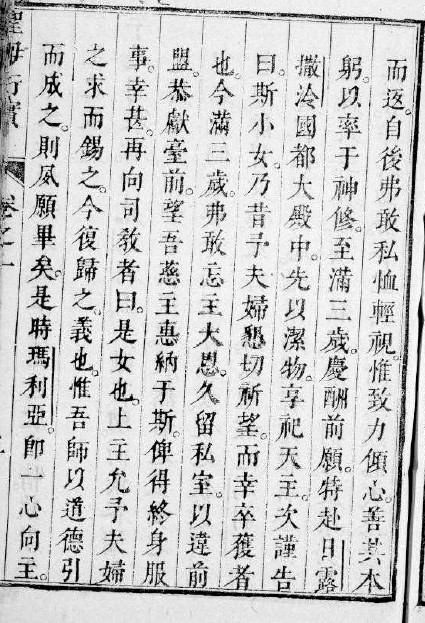

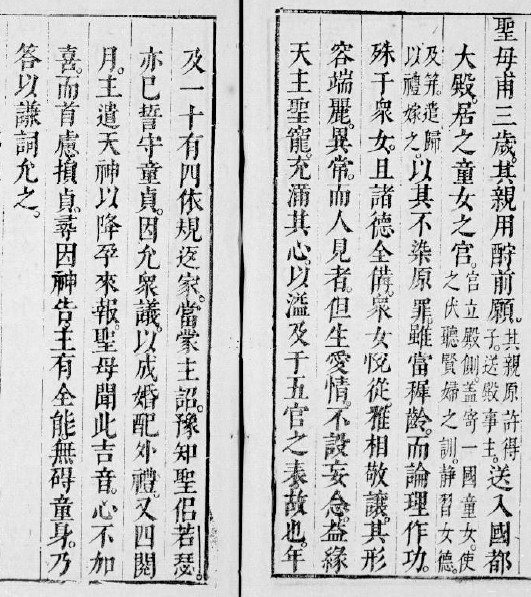

3-2. 다음은, 바로 위의 제3-1항에 발췌된 본문 중의 주석에서 참조할 것이 말해지고 있는, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 한문본 저서로서 1631년에 초판 발행된 "성모행실", 총술에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/성모행실_권1_1_총술_13-31.htm (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 세 번째 열(column)에 "儀容 端飭(의용 단칙)"이라는 표현이 있음에 주목하라.

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 네 번째 열(column)과 다섯 번째 열에, (i) "衣素 弗文(의소 불문)"이라는 표현이 있고, (ii) "動履 端莊(동리 단장)"이라는 표현이 있으며, 그리고 (iii) "容色 和婉(용색 화완)"이라는 표현이 있음에 주목하라. (이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-2: (1) 우선적으로, 다들 잘 알고 계시겠지만, 신약 성경 4복음서들 중에는 동정 마리아께서 요셉 성인과 약혼하기 이전의 시기에 어떠한 삶을 사셨는지에 대한 기록은 없다고 알고 있습니다.

(2) 그런데, "성교요지" 5,2-4는 동정 마리아의 어린 시절부터 약혼 이전의 기간 동안에 어떠한 삶을 사셨는지에 대하여 간략하게 서술하고 있으므로, "성교요지"의 작문자인 이벽 성조께서는 이 절들을 작문하기 이전의 시점에, 동정 마리아께서 어린 시절부터 약혼 이전의 기간 동안에 어떠한 삶을 사셨는지가 서술된 한문본 문헌을 이미 입수하여 학습하셨음을 의미합니다. 그래서, 위의 제3-1항에 발췌된 바의 주석에 따라, 실제로 찾아본 유관 단락이 바로 위에 발췌된 바이며, 오로지 그 내용과 자구들만을 생각한다면, 바로 위에 발췌된 바가 "성교요지" 5,2-4의 내용 출처 및 자구 출처라는 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다.

(3) 그러나, (i) 필자가 2015년 여름부터 지금까지 살펴본 바에 의하면, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 한문본 저서로서 1631년에 초판 발행된 "성모행실"이, 1778년 혹은 그 이전의 시기에, 우리나라로 입수되어 조선의 유학자들 사이에서 읽혔음을 실증적으로(positively) 입증하는, 국내에서 생성된, 신뢰할 수 있는, 한문 문헌을 찾을 수 없는 문제가 있습니다. 그리고, (ii) 필자가 또한 지금까지, 이곳 게시판에서 그 학습 내역 전부를 공개하고 있듯이, "성교요지" 본문에 대하여 자세히 학습하면서 구체적으로 확인한 바에 의하면, "성교요지" 본문 중에서 오로지 "성모행실"만이 추가적으로(additionally) 그 내용 출처 및 자구 출처일 만한 4자성구는 없다고 알고 있습니다.

바로 이러한 이유들 때문에, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 한문본 저서로서 1631년에 초판 발행된 "성모행실"이 "성교요지" 5,2-4의 내용 출처 및 자구 출처라는 결론을 도출하는 것은, 좀 더 신중하게 고찰할 필요가 있다는 생각이며, 이번 글에서 이 고찰을 수행하도록 하겠습니다.

(4) 다른 한편으로, 바로 아래의 제3-3항에 발췌된 바는, 중국에서 청나라가 시작되기 직전 해인 1643년에 초간된, 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 "주교연기"로부터 발췌된 것인데,

(i) 우선적으로, "주교연기"의 바로 이 발췌된 부분도 또한 "성교요지" 5,1-4의 내용 출처 및 자구 출처일뿐만이 아니라, 또한

(ii) 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있는 논문들에서 직접 확인할 수 있듯이, 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 "주교연기"는, 아무리 늦더라도 1782년 이전에, 우리나라(즉, 조선)에 이미 입수되음이, 그리하여 당시의 국내의 일부 유학자들이 학습하였을 것임이, 실증적으로(positively) 입증/고증되는 천주교 한문본 호교서/교리서입니다:

출처 1: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/규장각_소장_중국본_자료에_대한_기초적_연구.htm

더 나아가,

(iii) 병자호란의 결과, 중국 청나라에 볼모로 잡혀가 있었던 소현세자와 그 일행들이 [주: 이 일행들 중에 이벽 성조의 6대 조부인 이경상이 포함됨이 실증적으로(positively) 고증/입증됨] 1645년 정초에 우리나라로 귀국 길에 오르기 전인 1643년에, 북경에서, "주교연기"의 저자인 아담 샬 신부님((1592-1666년)과 상당한 친분 관계를 가졌음이 실증적으로(positively) 입증/고증되고 있으며, 따라서, 당시의 예수회 소속의 신부님들께서 문서 선교에 또한 열심히 임하고 있던 시절이었기 때문에, 아담 샬 신부님(1592-1666년)께서 소현세자와 그 일행들에게 직접 제공한 다수의 한문본 천주교 문헌들 중에 자신의 최근 저서인 "주교연기"가 포함되어 있었을 것임은, 결코 부인할 수 없는 한 개의 역사적 사실(a historical fact)이라 확신합니다.

(iv) 그러나 대단히 유감스럽게도, 바로 위의 제(iii)항에서 필자가 지적한 바는 최근에 이르기까지 심지어 국내의 천주교 교회사 연구자들마저도 알지 못하고 있었는데, 왜 이러한 예상밖의 나쁜 문제가 유독 국내의 교회사 연구자들 사이에서 발행하였는지에 대하여서는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 많이 부족한 죄인인 필자의 졸글[제목: 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 주교연기 초판은 명나라 멸망 이전인 1643년에 발행되었다]에서, 예를 들어, 우리말 가톨릭 대사전 등에 역사적 사실인양 실려 있는, 그동안의 심각한/중대한 오류(serious error)를 실증적으로(positively) 입증/고증하는 내용 등의 그 구체적 그 이유를 다루고 있습니다:

http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1878.htm <----- 반드시 필독 권고 (이상, 게시자 주 3-2 끝)

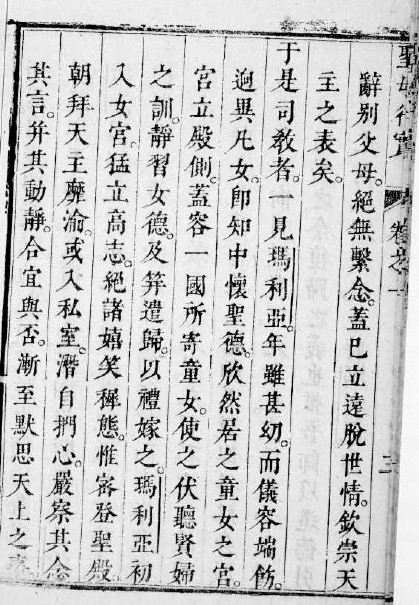

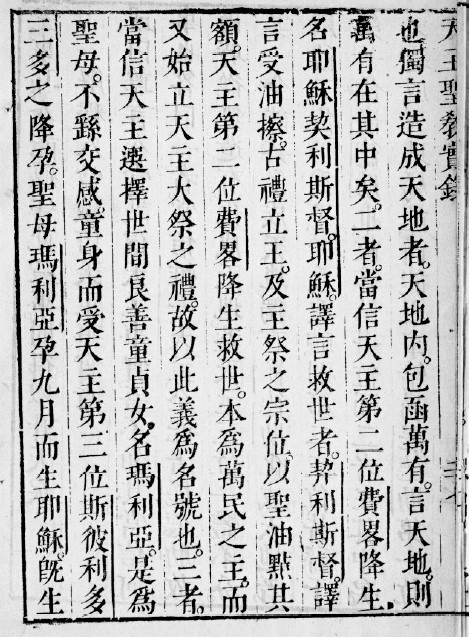

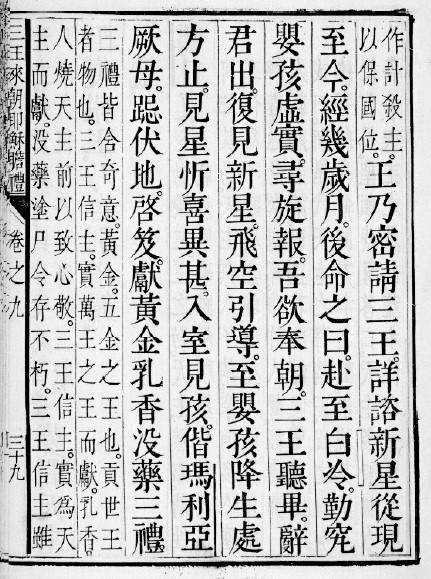

3-3. 다음은, 1643년에 초간된, 1910년에 이르기까지 우리나라(즉, 조선)에서도 사용된 "시헌력"을 완성시킨, 중국 본토에 선교사로 파견된 천주교 예수회 소속의 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 저서인 한문본 천주교 호교서/교리서인 "주교연기"에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1592-1666_아담_샬/1643_주교연기.htm (발췌 시작) 주교연기_권4_천주선모강잉_73-82 (<--- 여기를 클릭하십시오) [(2017년 11월 14일) 주: 권4, 제21쪽에 동정 마리아에 대한 이야기가 "천주선모강잉"이라는 소제목 아래에서 시작됨.] [(2017년 12월 14일) 주: 제26쪽에서 "강잉", "강생", "야소", "인성", 제27쪽에서 "강생", "우연", "고교", "시태", "원죄", "천주지모", "천신", "성모지시태", "동정지관", "동녀", "원죄", "용(容)", "단(端)", "연(緣)", "천주성총", "5관", 제28쪽에서 "약슬(若瑟)"(즉, 성 요셉), "동정", "혼배외례(婚配外禮)", "4열월(四閱月)", "천신", ""강잉예보", "전능", "동신", "천주성신", "제3위", "화성", "묵운신공(默運神功)", "육구", "영혼", "인성", "천주성자", "제2위", "본위", "강잉", "9열월(九閱月)", "천주강생", "주성", "주제2위비략(費畧)", "주공성", "천주자(天主子)", 제29쪽에서 "비략(費畧)", "천주지내상", "외상", "내상", "수조자", "은인성(恩因性)", "은초성(恩超性)", "비총(備寵)", "비덕(備德)", "비지(備知)", "야소", "화목", "본성", 제30쪽에서 "초인", "보속", "야소", "성총", "인주총(恩主寵)", "인기공(恩己功)", "신망제덕", "극기", "수신", "화평", "강잉", "속죄", "인주성(因主性)", "인인성(因人性)", "윤리", "야소", "초성", 제31쪽에서 "비총(備寵)", "비덕(備德)", "비지(備知)", "육신", "초성", "영혼", "흠숭", "내발정", "외현용", "순리", "순미", "4액(四液)" [주: 이들 "홍액", "황액", "백액", "흑액"을 나열하고 있는 권2, 제18쪽 참조. 고대 그리스의 의사 히포크라테스(Hippocraes, 기원전 460-377년)의 학설에 등장함. 또한 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 저서인 "성학추술"의 일부 내용에 대하여 안내하고 있는 다음의 주소에 있는 글 참조: http://www.cciv.cityu.edu.hk/publication/jiuzhou/txt/16-6-2.txt ]. "4액화평", "영횬", "5관", "성총", "성덕자", "주본성", "주인성", 제32쪽에서 "4액(四液)", "원죄", "야소", "속죄", "강생", "성모", "주총", "성약한무원죄 성모무원죄 야소역무원죄", "성모자" "동정혼배", "신동", "심동", "약슬"(즉, 요셉), "수정", "천신", "주강잉래보", 제33쪽에서 "긍경(肯輕)", "배우(配偶)","약슬", "동정", "수정", "인류", "득죄", "강생", "인성", "자주", "순명입공지표", "주성", ""혼례", "부부례", 제34쪽에서 "비략(費畧)", "성모", "천신", "묵계", "득죄", "속죄", "욱구", "영혼", "9열월(九閱月)", "수난", "구속", "야소", "원죄", 제35쪽에서 "속죄", "4액화평", "야소", "회죄", "공성", "범주", "극기". "수난", "속죄", "갈(曷)", "망", "절망" 등의 용어들이 사용되고 있음]

(이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-3: (1) 우선적으로, 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)에 있는 주석은, 위의 제3-3항에 발췌된 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 한문본 저서 "성모행실"에서 거의 그대로 발췌한 것임에 주목하십시오. 따라서, 아담 샬 신부님(1592-1666년)이 "주교연기"를 저술하기 전에 선배 신부님인 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 한문본 저서 "성모행실"를 학습하셨음을 구체적으로 확인하였습니다.

(2) 바로 위에 발췌된 바에서, (i) 오른쪽에서 네 번째 열(column)과 이어지는 열에 "形容 端麗(형용 단려)"라는 표현이 있고, (ii) 오른쪽에서 다섯 번째 열의 마지막에 "緣(연)" 낱글자가 사용되었음에, 그리고 (iii) "약슬(若瑟)"(즉, 성 요셉)이라는 이름이 거명되고 있음에, 주목하십시오.

그리고 특히, (iv) 왼쪽에서 네 번째 열에서부터 다음에 발췌된 바의 서술이 이어지고 있음에 또한 반드시 주목하십시오. 아래의 우리말 번역문에서 대괄호 [ ] 안에 있는 바는, 독자들의 이해를 돕기 위하여, 필자가 삽입한 것입니다:

(유관 부분 발췌 및 우리말 번역 시작) "因允衆議 以成婚配外禮 又四閱月 主遣天神以降孕來報"

"진실로(允) 여러 사람의 일치된 견해(衆議) 때문에, [동정(童貞) 마리아의 동정(童貞)이 성 요셉과 약혼(約婚)한 이후에도 계속하여 지켜졌음을 분명하게 전달하기 위하여, 단순히 약혼(約婚) 혹은 정혼(定婚)을 하였다는 단어를 사용하여 서술하는 대신에] (iv-1) '혼인하여 짝이 되는 것 이외(以外, except)의 례[婚配外禮, 즉, 남녀가 육체적으로 결합하여 부부(夫婦)가 되는 것을 제외한(以外, except) 례]'를 이루었으며(成), 그리고 (iv-2) 4개월 정도 경과 후에, [때마침(會, just in time)] 천주께서 천사를 보내어(遣) [마리아에게] 강잉래보(降孕來報)가 행해졌다[즉, 성자(聖子, the Son of God)께서 마리아의 뱃속에 잉태되심(降孕)에 대한 직접 알림(來報)이 행해졌다, 즉, 수태고지(受胎告知)가 있었다]" (이상, 우리말 번역 끝) 왜냐하면, (i) "容(용)", "端(단)" 두 개의 낱글자들은 성교요지 5,3 蓮容素端에서 또한 사용되고 있고, (ii) "緣(연)"은 성교요지 5,5 會緣夢感에서 또한 사용되고 있고, 그리고 (iii) "瑟(슬)"은 성교요지 5,1 母氏瑟妻에서 또한 사용되고 있기 때문입니다.

그리고 왜냐하면, (iv-1)은 성교요지 5,2 少小待字 의 올바른 해석[즉, 요즈음 우리가 유관 신약 성경 본문을 읽고 이해하고 있는 바와 부합하는(fitting, conform) 해석]에 결정적인 근거를 제공하고, 그리고 (iv-2)는 셩교요지 5,4-6 會緣夢感 忽産男嗣의 올바른 해석[즉, 요즈음 우리가 유관 신약 성경 본문을 읽고 이해하고 있는 바와 부합하는(fitting, conform) 해석]에 결정적인 근거를 제공하기 때문입니다.

(4) 지금까지 실증적으로(positively) 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 1) 따라서, 위의 제3-2항과 제3-3항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, "성교요지"의 작문자로 알려진 이벽 성조(1754-1785년)께서 작문에 임하기 전에, 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 저서인, 한문본 천주교 호교서/교리서로서 1643년에 초간된, "주교연기"를 입수하여 이미 학습하셨음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. (이상, 게시자 주 3-3 끝)

3-4. 위의 제1항에서부터 제3-3항에 이르기까지, 많이 부족한 죄인인 필자가 찾아낸 "성교요지" 5,1-6의 내용 출처 및 자구 출처인 한문본 천주교 호교서/교리서들을 함께 고찰하였는데, 이번 항에서는, 위의 제1-7항에 발췌된 바에서 그 결론을, 다음에 발췌된 바와 같이, 이미 보고드린, "성교요지" 5,5 會緣夢感(회연몽감)의 해석에 대하여 자세하게 고찰하도록 하겠습니다.

3-4-1. 아래에 발췌된 바에 있는 우리말 번역문들에서, 세 번째 번역문 (iii) 부터는 많이 부족한 죄인인 필자의 졸번역들입니다:

출처: 위의 제1-7항 (발췌 시작) 5 會緣夢感 회연몽감 (i) 꿈의 감도 인연 만나 [2017년 10월 26일자 수정] 때마침(會) [이후에 또한 요셉에게도 고지된] 꿈의 감응(感應)(*1)에 연유하여(緣)(5,5) [이상, 2017년 10월 26일자 수정 끝]

[2018년 4월 24일자 수정] 감몽(感夢)(*1)의 연회(緣會)(*2)로(5,5) <--- 필자의 최종 번역임. 즉, 감몽[感夢, 계시를 받아들임(참조: 한한대사전, 한어대사전)](*1)의 연회[緣會, 서로 만나는 연분(緣分)/인연(因緣)(참조: 한한대사전, 한어대사전)]로(*2)(5,5) <--- 필자의 최종 번역임.

즉,

계시를 받아들이는(感夢)(*1) 연분(緣分)으로(緣會)(*2)(5,5) <--- 필자의 최종 번역임.

----- (*1) 게시자 주: 성자 하느님의 강생 신비를 압축하여 서술하고 있는 본문 중의 여기서의 전후 문맥 안에서, (i) "꿈의 감응(感應)"이라는 표현이, "감응(感應)"이라는 한 개의 시어(詩語)의 자구적 어의(literal sense) 때문에, 대단히 부적절하고, 대신에, (ii) 본문 중에서 "夢感(몽감)"이라는 표현이, 한 개의 시어(詩語)인, "감몽(感夢)"의 도치(倒置)임이 분명하며, 따라서 (iii) 이 절을 우리말로 해석하면서 "감몽(感夢)"이라는 한 개의 시어(詩語)의 의미대로 해석하는 것이 성자 하느님의 강생 신비를 압축하여 서술하고 있는 본문 중의 여기서의 전후 문맥 안에서 대단히 적절함은, 아래의 제3-4-1항에서 자세하게 서술하도록 하겠습니다.

(*2) 게시자 주: 여기서, "夢感(몽감)"이라는 표현이, 한 개의 시어(詩語)인, "감몽(感夢)"의 도치(倒置)임이 분명하듯이, "會緣(회연)"이 또한, 한 개의 시어(詩語)인, "연회(緣會)"의 도치(倒置)인 것이 분명하며, 이에 대하여 아래의 제3-4-1항에서 자세하게 서술하도록 하겠습니다. ----- [이상, 2018년 4월 24일자 수정 끝] (이상, 발췌 끝)

이번 항에서는, 바로 위에 발췌된 바에서 이미 보고드린 두 개의 시어들의 도치(倒置)들의 발견 과정에 대하여 상세하게 서술하도록 하겠습니다.

주 5-5-1: (시어(詩語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 會緣 는 한 단어/숙어로서 한나라 이전에 사용되지 않았고(즉, 0번) 그리고 한나라 이후에도 매우 드물게(즉, 1번) 사용되었음: https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E6%9C%83%E7%B7%A3 0 https://ctext.org/post-han?searchu=%E6%9C%83%E7%B7%A3 1

(시어(詩語) 분석 제2단계) 그리고 이 인접한 낱글자들이 한 개의 시어(詩語)로 사용되지 않아 왔음은 다음의 주소에 접속하여 이 표현을 검색함으로써 확인할 수 있다: http://sou-yun.com/QueryPoem.aspx

주 5-5-1a: (시어(詩語) 분석 제1단계) 그러나, "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 본문에서 사용된 會緣의 도치(倒置)인, 緣會 는 한 단어/숙어로서 한나라 이전에 사용되지 않았고(즉, 0번) 그리고 한나라 이후에도 매우 드물게(즉, 23번) 사용되었음: https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E7%B7%A3%E6%9C%83 0 https://ctext.org/post-han?searchu=%E7%B7%A3%E6%9C%83 23

(시어(詩語) 분석 제2단계) 그리고, 본문에서 사용된 會緣의 도치(倒置)인, 緣會 가 한 개의 시어(詩語)임은 다음의 주소에 접속하면 쉽게 확인할 수 있다: https://sou-yun.com/QueryPoem.aspx?key=%e7%bc%98%e4%bc%9a&st=3

(시어(詩語) 분석 제3단계) 다음은 "한어대사전"에 주어진 緣會 에 대한 설명 전문이다: (발췌 시작) 緣會

(緣會,缘会) 相會的緣分[졸번역: 서로 만나는 연분(緣分)을 말한다]。 南朝梁陶弘景《冥通記》卷二:“幸藉緣會,得在山宅。” 唐元稹《遣悲懷》詩之三:“同穴窅冥何所望,他生緣會更難期。” 《古今小說‧梁武帝累修歸極樂》:“﹝沈約、任昉﹞與梁公同在竟陵王西府為官,亦是緣會,自然義氣相合。” (이상, 발췌 끝)

주 5-5-2: (시어(詩語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 夢感 는 한 단어/숙어로서 한나라 이전에 매우 드물게(즉, 1번) 사용되었고 그리고 한나라 이후에도 매우 드물게(즉, 9번) 사용되었음: https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E5%A4%A2%E6%84%9F 1 https://ctext.org/post-han?searchu=%E5%A4%A2%E6%84%9F 9

(시어(詩語) 분석 제2단계) 그리고 夢感 가 한 개의 시어(詩語)로 사용되지 않아 왔음은 다음의 주소에 접속하면 쉽게 확인할 수 있다: https://sou-yun.com/QueryPoem.aspx?key=%e6%a2%a6%e6%84%9f&st=3

주 5-5-2a: (시어(詩語) 분석 제1단계) 그러나, "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 본문에서 사용된 夢感의 도치(倒置)인, 感夢 는 한 단어/숙어로서 한나라 이전에 매우 드물게(즉, 2번) 사용되었고 그리고 한나라 이후에도 매우 드물게(즉, 18번) 사용되었음:

https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E6%84%9F%E5%A4%A2 2 https://ctext.org/post-han?searchu=%E6%84%9F%E5%A4%A2 18

(시어(詩語) 분석 제2단계) 그리고, 본문에서 사용된 夢感의 도치(倒置)인, 感夢 이 한 개의 개념을 나타내는 한 개의 시어(詩語)임은 다음의 주소에 접속하면 쉽게 확인할 수 있다: https://sou-yun.com/QueryPoem.aspx?key=%e6%84%9f%e6%a2%a6&st=3

(시어(詩語) 분석 제3단계) 다음은 "한어대사전"에 주어진 感夢 에 대한 설명 전문이다: (발췌 시작) 感夢

(感夢,感梦) 1.謂受夢的啟發 [졸번역: 꿈의 계발(啟發)[번역자 주: 여기에 신성적 계시(divine Revelation)가 포함될 수 있음에 주목하라]을 받아들임을 일컫는다]。 漢王充《論衡‧吉驗》:“伊尹命不當沒,故其母感夢而走。” 《二刻拍案驚奇》卷二一卷目:“許察院感夢擒僧,王氏子因風獲盜。” 2.謂感應於夢中。 《南齊書‧竟陵文宣王子良傳》:“子良啟進沙門於殿戶前誦經,世祖為感夢,見優曇缽華。” 清俞正燮《癸巳類稿‧誦佛經論》:“又言誦經有益于死者,佛以金人感夢,達於漢帝。” (이상, 발췌 끝)

3-4-2. 바로 위의 제3-4-1항에 발췌된 "성교요지" 5,5 會緣夢感(회연몽감)은,

(i) 그 전후 문맥 안에서 고찰할 때에, "성자의 걍생 신비(the mystery of Incarnation of the Son of God)"라고 불리는, 그리스도교 교의 신학(dogmatic theology)적으로 대단히 중요한 개념(concept)을 서술하고 있음이 명백하기 때문에, 바로 이 4자성구의 해석은, 어떠한 경우에도,

(ii) "성교요지"의 작문자인 이벽 성조께서 바로 이 "강생 신비"에 대하여 어느 정도까지 정확하게 이해하고 있었는지 실증적으로(positively) 구체적으로 확인하여야 할뿐만이 아니라, 또한

(iii) 우리말로의 번역 시에 적절한 용어의 선택에 있어서도 매우 유의하여야 하는,

그리스도교 신학적 고찰이 필수적인 4자성구라고 아니 말 할 수 없습니다. 그렇치 않는지요?

3-4-3. 이번 항에서는, 바로 위의 제3-4-2항에서 지적한 (ii)에 대하여 함께 고찰하도록 하겠습니다.

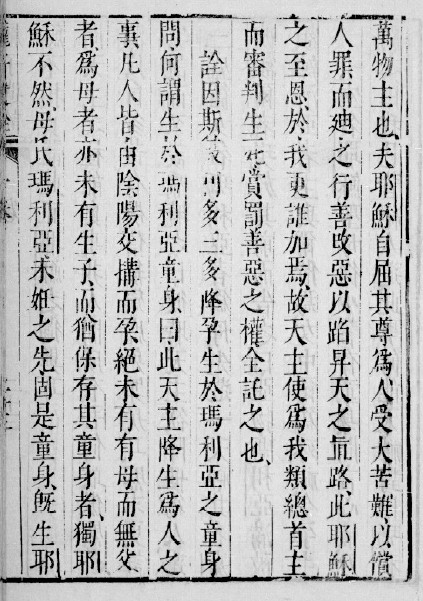

3-4-3-1. 다음은, "성교요지"를 작문하기 전에 작문자인 이벽 성조께서 입수하여 이미 학습하셨음이, 많이 부족한 죄인인 필자에 의하여, 이미 실증적으로(positively) 입증/고증된, 예수회 소속의 미카엘 루지에리 신부님의 한문본 천주교 교리서로서 1584년에 초간되었고 1637년부터 1641년 사이에 개정된, "천주성교실록", 제11장 해석인당성신천주사실장, 제17b쪽에서 발췌한 바입니다. 참고로, 이 장은, 요즈음 말하는, "사도신경"(즉, "종도신경")에 대한 해설입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1543-1607_미카엘_루지에리/1584_천주성교실록.htm (발췌 시작) 천주성교실록_11_해석인당성신천주사실장_37-42 (<--- 여기를 클릭하십시오) [계리사독 = 그리스도] [액격륵서아 = 에게레이시아, ecclesia, 즉, 교회] [(2016년 12월 25일) 주: 이 장에서, 사도신경을 구성하는 12개 문장들 및 각 문장에 대한 해설이 제시되고 있음.] [주: "그리스도(Christo)"라는 라틴어 성경 용어의 중국어 음역 용어인 "계리사독"이 제28쪽에서, 강생하신 성자(the Son of God)의 이름으로서, 사용되고 있다. 이 음역 용어는, 여기를 클릭하면 직접 확인할 수 있듯이, [국내에도 널리 알려진 "칠극"의 저자인] 디에고 데 판토하 신부님(1571-1618년)의 유고(遺稿)인 "방자유전"에서 "계리사독" 그대로 사용되고 있고, 그리고 또한, 여기를 클릭하면 직접 확인할 수 있듯이, 쥬리오 아레니 신부님(1582-1649년)에 의하여 1635년에 초간된 저서인 "천주강생언행기략"에서도 "계리사독"이라는 음역 용어가 그대로 사용되고 있으나, 그러나, 여기를 클릭하면 직접 확인할 수 있듯이, 엠마누엘 주니오르 디아스 신부님(1574-1659년)에 의하여 1636년에 초간된, 한문본 "성경직해"의 앞 부분에서는 "계리사독"을 사용하다가, 이 동일한 책의 중간 부분에서부터 "기리사독"으로, 많이 부족한 죄인인 필자가 아는 한, 최초로 바뀜. 그리고, 바로 이 변경된 음역 용어의 최초 사용 이후에, 예를 들어, 여기를 클릭하면 직접 확인할 수 있듯이, 중국에 선교사로 파견되었던 프랑스 파리 외방선교회 소속의 장 바쎄 신부님(1662-1707년)의 유고인 신약 성경 루카 복음서 2,11에서 "구세기독주자" 라는 번역 표현이 사용되고 있는데, 장 바쎄 신부님께서는, 성경 본문을 중국어로 번역하는 과정에서, 위에서 언급된 예수회 소속의 신부님들의 기존의 전통을 그대로 따르지 않고, "그리스도" 라는 용어를 "기독"으로 번역하였음을 알 수 있음. 그리고 여기를 클릭하면 직접 확인할 수 있듯이, 중국에 파견되었던 예수회 소속의 안토니오 드 푸아로 신부님(1735-1813년)에 의하여, 중국의 예수회가 실제적으로 해산되었던 1775년 후부터 번역 작업에 착수하여 1790년 경에 중국어로 번역이 완료된 것으로 추정되는, "고신성경"의, 루카 복음서 2,11에서(주: 신약, 구약을 포함하는 "고신성경" 전체의 중국어 번역 작업은, 여기를 클릭하면 확인할 수 있듯이, 1790-1805년 사이에 완료되었다고 함), "구세자, 즉 주기독"이라는 번역 표현이 사용되고 있음. 그러므로, 이와 같이 중국의 가톨릭 교회 내에서 1584년 경부터 1700년대 말까지의 시간이 경과함에 따라, "그리스도(Christo)"라는 동일한 라틴어 성경 용어의 등가의 음역 용어들인 "계리사독", "기리사독", 그리고 이 음역 용어의 약어인 "기독"의 사용 과정에서 혹은 사용 이후에, "그리스도교(Christianity)"라는 용어가 한문 문화권에서, 등가로 번역된 "기리사독" +(plus) "교", 즉, "기리사독교"라고 불리는 대신에, 약자로 줄여서 "기독교"라고 널리 불리게 되었음을 [어떤 새 개념의 도출을 위한 어떤 추상화 과정(an abstraction)이 아니고 그 역 방향을 말하는, 기존의 개념들로부터 한 개의 개별화/특정화 과정(a particularization)에서 적용하게 되는] 연역적 추론(deductive reasoning)에 의하여 그리 어렵지 않게 결론내림. 따라서, 한문 문화권에서 사용되고 있는, 과거에 음역된 혹은 차용 번역된 그리스도교 용어들의 출처, 기원 등을 모르고 있거나 혹은 굳이 알고자 하지 않는 일부 개신교측에서, 자신들만을 지칭하는 고유한 번역 용어인 것으로 대단히 잘못 알고 있는 용어가 바로 "기독교"임을 구체적으로 확인하였다(문화 장벽과 언어 장벽 등의 전달 장애에 기인하는 심각한 인식 오류). 이 지적과 함께 또한, 개신교측에서 중국 선교/전교(mission)/복음화(evangelization)가 처음 시작된 시기가 19세기 초(영국 출신의 로버트 모리슨 목사)이었고 또 로버트 모리슨 목사가 1810년 대에 들어와 신약 성경을 중국어로 번역하기 시작하여 1814년에 출판할 때에, 여기를 클릭하면 읽을 수 있는 글에서 분명하게 언급되고 있듯이, 위에서 말씀드린 장 바쎄 신부님(1662-1707년)의 신약 성경 유고(遺稿)에 많이(heavily) 근거하였음을 반드시 기억하도록 하라. 특히 개신교 목회자들께서 이 지적의 글을 꼭 읽을 것을 강력하게 권고드린다. 그리고 또한, 여기를 클릭하면 읽을 수 있는, 한문 문화권의 한 변방(邊方)인 일본의 문헌들에 의존하였기에 심각한 수준의 추정 오류(error)가 있는, 논문[제목: ‘그리스도’와 ‘기독(基督)’의 어원]의 저자와 이 논문의 독자들도 또한 이 지적의 글을 꼭 읽어야 할 것이다. 다음의 주소에 있는 글을 또한 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1666.htm] [주: 제30쪽에서, 라틴어 "Ecclesia"에 대응하는 번역 용어로서 "천주교회"라는 번역 용어가 사용되고 있음, 그리고 이 라틴어 용어가 "천주교회"로 번역된 이유는 여기서 이 라틴어 용어가 말하는 바는 마태오 복음서 16,18에서 예수님께서 "내 교회" 라고 말씀하신 바로 그것을 말하기 때문임. 이에 대한 더 자세한 내용의 글은 다음에 있음: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1668.htm 그리하여 "교회"라는 번역 용어가 여기서 사용되고 있음. "천주교회(the Church)"가, 어느 한 지역에만 오로지 속하는 개별교회/지역교회(Particular Church)가 아니고, 모든 지역 교회들을 포함하는 "총교회[즉, 보편 교회(Universal Church)]"라고 불리는 이유가 제시되어 있음. 천주의 가르침이 "성교(holy teaching)", "공교(catholic teaching)"라고 불리는 이유가 제시되어 있음. (2017년 7월 11일) 주: 바로 앞의 문장은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 더 자세한 내용의 2017년 2월 20일자 졸글에 따라, 수정되었음: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1770.htm] [(2016년 7월 13일) 주: "삼위일체", "계리사독", "성신" "강생", "동정녀", "마리아", "성모", "성모마리아" "고난", "인성", "고성기소(古聖寄所)"[즉, 고성소(古聖所)], "영보(令薄)"[즉, 림보(limbo)], "원조아당" "부활", "성도", "공심판", "천주대전", "액격륵서아" (즉, Ecclesia)" "천주교회", "심판", "통공", "성교", "총교회", "상통", "연죄소", "원죄", 다음의 부분이 각판본의 사본에 훼손되어 있음: 一則,凡人誠心信道,入教之時懺悔宿過,然後領受聖水,則天主盡赦其舊惡矣。"참회", "숙과", "영수성수" (즉, 세례를 받음), "입교", "육신부활", "상생", 등의 용어들이 "천주성교실록" 내에서 대부분 최초로/처음으로 혹은 계속 사용되고 있음]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 동정 마리아께서 예수님을 잉태하는 순간을 서술하면서 "不繇交感[졸번역: 교감(交感), 즉, 성교(性交)에 말미암지 않고]"이라는 명확한 언급이 있는, 왼쪽에서 두 번째 열(column)을 보라.

----- (*) 게시자 주: 다음은 "한어대사전"에 제시된 "交感"에 대한 설명 전문이다: (발췌 시작) 交感

1.相互感應。 唐韓愈《祭董相公文》:“五氣敘行,萬彙順成,交感旁暢,聖賢以生。” 宋蘇轍《南郊賀表》:“神人交感,德澤旁周。” 《老殘游記續集遺稿》第五回:“見了尋常人卻與我親近的,便是從交感上生出來的愛心。” 2.指性交。 《初刻拍案驚奇》卷十七:“此後恍恍惚惚,合眼就夢見吳氏來與他交感。” (이상, 발췌 끝) ----- (이상, 발췌 및 일부 표현의 우리말 번역 끝)

3-4-3-2. 다음은, "성교요지"를 작문하기 전에 작문자인 이벽 성조께서 입수하여 이미 학습하셨음이, 많이 부족한 죄인인 필자에 의하여, 이미 실증적으로(positively) 입증/고증된, 예수회 소속의 판토하 신부님(1571-1618년)에 의하여 1600년 경에 저술된 한문본 천주교 교리서 "방자유전"에서 발췌한 바입니다. 참고로, 이 잭에서는 요즈음 말하는 "사도신경"(즉, "종도신경")이, 증표(證票)/정표(情表)를 의미하는 라틴어 단어 "Symbolum"의 음역 단어인, "성박록"이라고 표기되고 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1571-1618_디에고_데_판토하/1600_방자유전.htm (발췌 시작) 방자유전_권1_27-33_전인사피리다삼다강잉생어마리아지동신 (<--- 클릭하십시오) [(2017년 7월 25일) 주: 제23쪽에서 "母氏(모씨) 마리아"라는 표현이 사용되고 있으며, 따라서, 다음의 주소에 접속하면 더 자세한 내용을 읽을 수 있는, 이벽 성조(1754-1785년)의 "성교요지", 5,1의 자구 출처 및 내용 출처임: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1845.htm ]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽에서 세 번째 열(column)을 보라. "인간들은 모두 陰陽交搆[음양교구, 즉 음양의 성교(性交)](*)에 말미암아 잉태되므로..." 라는 시작 언급과 함께, 그러나, 이와는 달리, 동정 마리아의 수태는 성령에 의한 것임에 대하여, 루카 복음서 1,26-35 의 "수태고지"까지 구체적으로 서술하면서, 상당히 길게, 심지어 소위 말하는 "위격 결합의 신비(the mystery of the hypostatic union)"까지, 이어지는 몇 쪽에 걸쳐 설명하고 있음.

----- (*) 게시자 주: 다음은 "한어대사전"에 제시된 에 대한 설명 전문이다: (발췌 시작) 交搆

(交搆,交构) 見“交構”。 (이상, 발췌 끝) ----- (이상, 발췌 끝)

(이 글의 결론 2) 따라서, 위의 제3-4-3항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, 이벽 성조께서 요즈음 우리가 이해하는 정도로 "성자의 강생 신비"를 잘 이해하셨을 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

3-4-4. 이번 항에서는, 바로 위의 제3-4-2항에서 지적한 (iii)에 대하여 함께 고찰하도록 하겠습니다. "성교요지" 5,5 會緣夢感 을 우리말로 번역할 때에, "감응(感應)"이라는 단어는 절대로 사용하면 아니 되는데 그 이유는, 다음에 발췌된 바와 같은, 바로 이 단어의 원 자구적 어의(語義)/의미(original literal sense) 때문입니다:

출처: 한어대사전 (발췌 시작) 感應

(感應,感应) 1.受影響而引起反應。 《易‧咸》:“柔上而剛下,二氣感應以相與。” 《漢書‧禮樂志》:“《書》云:‘擊石拊石,百獸率舞。’鳥獸猶且感應,而況於人乎?況於鬼神乎?”宋周密《志雅堂雜鈔‧諸玩》:“﹝琴﹞凡動第一絃,則第四絃亦應,自然易動,即以羽毛輕纖之物試之,皆然,此氣之自然感應者也。” 魯迅《<且介亭雜文>序言》:“作者的任務,是在對於有害的事物,立刻給以反響或抗爭,是感應的神經,是攻守的手足。” 2.謂神明對人事的反響。 北齊顏之推《顏氏家訓‧歸心》:“神通感應,不可思量。” 唐劉知幾《史通‧書事》:“幽明感應,禍福萌兆則書之。” 明沈鯨《雙珠記‧僧榻傳音》:“惡有惡報,感應之常。” 《清史稿‧世祖紀二》:“考之《洪範》,作肅為時雨之徵,天人感應,理本不爽。” 3.物理學名詞。指某些物體或電磁裝置受到電場或磁場的作用而發生電磁狀態的變化。 (이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-4-4: (1) 바로 위에 발췌된 바로부터 우리는 感應이라는 단어가 "주역"의 택산함 괘에서 사용되었음을 알 수 있는데, 이 괘에 대한 설명의 어느 부문에서 이 단어가 사용되고 있는 지에 대하여 좀 더 들여다보면 다음과 같습니다:

출처: https://ctext.org/book-of-changes/xian?searchu=%E6%84%9F%E6%87%89&searchmode=showall#result (발췌 시작) ䷞咸,亨,利貞,取女吉。 彖傳: 咸,感也。柔上而剛下,二氣感應以相與,止而說,男下女,是以亨利貞,取女吉也。天地感而萬物化生,聖人感人心而天下和平,觀其所感,而天地萬物之情可見矣。 (이상, 발췌 끝)

(2) 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 바로 위에 발췌된 바를 들여다보면, "여자를 취함이 길하다"는 설명과 함께, 상전(彖傳)에서는, 위가 택(연못)이고 아래가 산(뫼)인 이 괘의 상에 대한 설명이 주어지고 있는데, 특히 바로 이 괘상을 인간들에게 적용하였을 때에, 남녀의 성교 시에 남성이 여성 아래에 있음을 나타내고 있음을 서술하는 과정에서 感應이라는 단어가 사용되고 있다는 생각입니다.

(3) 지금 바로 위의 제(2)항에서 필자가 말씀드린 바는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 다산 정약용 선생님의 "주역사전",

출처 1: http://db.itkc.or.kr/search/group?q=query†%E7%AC%AC%E5%8D%81%E4%B9%9D%E5%8D%A6%E4%B9%8B%E6%AD%A3 (출처 2로부터 발췌 시작) 序卦傳曰有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。〇雜卦傳曰咸速也。蔡氏云感應故速 〇程子曰男女相感之深。莫如少者。故二少爲咸也。〇朱子曰咸交感也。〇鏞案乾坤。天道之始。男女。人道之始。此其所以爲首於二篇也。咸者感也。左傳所謂窕則不咸是也。昭二十一年 卦自否來。陽上陰下。二氣不交。

{

此咸之不變者也。否塞之時。自否來 二氣交感。三之上 六位皆應。其占亨也。〇遂成大坎。二五夾 其德堅固。利幹事也。兌爲利 〇兌女在外。雖未成禮。不牉合 志則相應。二五應 取女吉也。漸則顚兌正艮。風山漸 其形牉合。故爲女歸之吉。咸則艮兌相順。不相牉合。故爲取女之吉。〇鄭玄云嘉會禮通。亨 和順于義。利 幹事能正。貞 具此三德。而用以取女。所以爲吉。

彖曰咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情。可見矣。

卦自否來。三之上 柔上而剛下也。上之三 陽降成男。下今艮 陰升成女。上今兌 男下女也。婚姻之禮。男先於女。下卦先 故壻爲婦御車授綏。士昏禮 男下女之義也。〇乾坤相交。男女乃生。艮兌生 天地感而萬物化生也。乾君降德。上之三 坎心乃格。今大坎 坤之萬民。遂以兌悅。坤升而爲兌 聖人感人心而天下和平也。乾下坤爲兌 卦自否來。三之上 柔上而剛下也。上之三 陽降成男。下今艮 陰升成女。上今兌 男下女也。婚姻之禮。男先於女。下卦先 故壻爲婦御車授綏。士昏禮 男下女之義也。〇乾坤相交。男女乃生。艮兌生 天地感而萬物化生也。乾君降德。上之三 坎心乃格。今大坎 坤之萬民。遂以兌悅。坤升而爲兌 聖人感人心而天下和平也。乾下坤爲兌 (이상, 발췌 끝) (이상, 게시자 주 3-4-4 끝)

[내용 추가 일자: 2018년 5월 12일] 3-5. 이번 항에서는, "성교요지" 5,6에서, 걍생하신 성자(the Son of God)가 "男嗣"라고 표현된 성자의 강생 사건 문맥 안에서 사용되고 있는, 낱글자 "嗣"의 내용 출처 및 자구 출처가, "성교요지"의 작문자인 이벽 성조께서 "성교요지"를 작문하시기 전에 입수하여 이미 학습하셨음이 필자에 의하여 실증적으로 입증/고증된, 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생언행기략"임을 실증적으로(positively) 입증/고증하도록 하겠습니다.

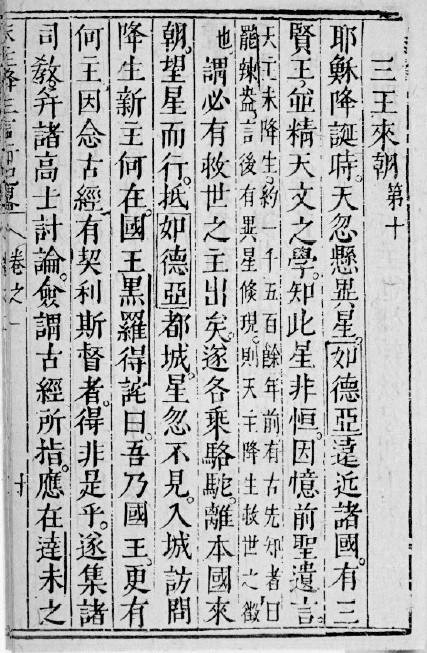

3-5-1. 다음에 발췌된 바에서는, 아기 예수님이 "嗣"라고 불리고 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1635_천주강생언행기략.htm (발췌 시작) "천주강생언행기략", 권1_10_3왕래조_28-29 (<--- 여기를 클릭하십시오) [마태오 복음서 2,1-12(매년 주님 공현 대축일(1월 6일) 복음 말씀)] [주: 백릉 = 베들레헴, 능랄앙(能辣盎) = ???, 흑라득 = 헤로데, 계리사독 = 그리스도, 달미 = 다윗, 백릉 = 베들레헴, 파이대살(把爾大撒) = 발타사르(Baltahsar), 가사피(嘉斯罷) = 카스파르(Caspar), 묵이각(默爾覺) = 멜키오르(Melchior). 참고 자료: 가톨릭 교회의 말씀 전례에 따른 성경공부 해설서, 가해-I, 제134쪽 (출판사: 가톨릭출판사, 2007년 초판, 엮은이: 소순태)] [(2018년 5월 12일) 주: 낱글자 "嗣"이 사용되고 있음]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)을 보라. 요즈음 우리가 읽는 마태오 복음서 2,8: "나도 [그 아기에게] 가서 경배하겠소"에 대응하는 한문 번역문인,

(발췌 시작) "欲嗣往朝之" "그 사(嗣)[즉, 후사(後嗣, 대를 잇는 자식)]에게 가서 조배(朝拜)하겠소" (이상, 발췌 및 일무 문장의 우리말 번역 끝)

라는 헤로데 대왕의 말이 있다.

3-5-2. 다른 한편으로, 주니오르 디아스 신부님(1574-1659년)의 "천주강생성경직해"에서는, 요즈음 우리가 읽는 마태오 복음서 2,8: "나도 [그 아기에게] 가서 경배하겠소"에 대응하는 한문 번역문 표현은, 다음에 있는 출처에서 확인할 수 있듯이, "吾欲奉朝"이며, 따라서, "천주강생성경직해"의 유관 단락에서는, "천주강생언행기략"에서처럼, 아기 예수님을 나타내기 위하여 낱글자 "嗣"가 사용되지 않았음을 확인하였습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1574-1659_엠마누엘_주니오르_디아스/1636_천주강생성경직해.htm (발췌 시작) 주니오르 디아스 신부님(1574-1659년)의 "천주강생성경직해", 권9_38_3왕래조야소첨례_149-154 (<--- 여기를 클릭하십시오) [정월초3일, 마태오 복음서 2,1-12(1969년에 개정된 지금의 전례력에 있어, 매년 주님 공현 대축일(1월 6일) 복음 말씀)] [여대 = 유데아(Judea), (2017년 7월 17일) 주: 여기서 말하는 "여대"는 전후 문맥 안에서, 사람 이름 "유다(Judah)"를 말하는 것이 아니고, 지명, 즉, "유다 땅(the land of Judah)", 즉, "여덕아(Judea)"를 말함에 반드시 주목하라. 이를 더 구체적으로 확인하기 위하여, 예를 들어, 다음의 주소에 접속하라: http://biblehub.com/interlinear/matthew/2-5.htm ] [백랭 = 베들레헴] [(2016년 12월 25일) 주: 여기서 "몽" 글자가 사용되고 있음] [(2017년 1월 6일) 주: 제40쪽에, "성", "서", "성총"으로 구성된 "3교"에 대한 설명이 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 세 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

3-5-3. 또다른 한편으로, 다음의 주소에 접속하면, 방대한 분량의 耶穌會文獻匯編 홈페이지 서버 제공의 검색 기능을 통하여, 아기 예수님의 탄생과 관련한 문맥 안에서, 아기 예수님을 나타내기 위하여 낱글자 "嗣"가 사용된 한문본 천주교 문헌은, 위의 제3-5-1항에서 이미 실증적으로(positively) 입증/고증하였듯이, 신약 성경의 4복음서들을 하나로 묶은 화합 복음서의 한 종류인, "천주강생언행기략"뿐임을 확인할 수 있습니다: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=804348&searchu=%E5%97%A3

게시자 주 3-5-3: 다음의 주소들에 접속하면, "한어대사전"에 표제어들로 수록된, 낱글자 "嗣"가 사용된 시어들을 알 수 있는데, 이들 중에서 특히, "嗣男"와 "的嗣"를 주목하라: https://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e5%af%98&c=%e5%97%a3&qtype=2 [嗣男] https://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e5%af%98&c=%e5%97%a3&qtype=3 [的嗣]

3-5-4. 낱글자 "嗣"가 사용되고 있는 일부 시어(詩語)들에 대한 고찰

3-5-4-1. 그런데, "한어대사전"에 주어진 용례에 의하면, "嗣男"이 한 개의 개념을 나타내는 한 개의 단어(單語) 혹은 한 개의 시어(詩語)임을 확인 할 수 있습니다: 출처: https://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e5%af%98&c=%e5%97%a3&qtype=2 (발췌 시작) 嗣男

繼嗣的兒子。[졸번역: 계사(繼嗣)하는[즉, 가통(家統)을 이어받는] 젖먹는 사내 아기를 말한다.] 唐黃滔《祭先外舅》:“孀妻捧奠,出女尸喪,嗣男而杳杳江嶺,鄙子而明明肺腸。” (이상, 발췌 및 일부 문장의 우리말 번역 끝)

게시자 주 3-5-4-1: 아래의 제3-5-5항에서 계속됩니다.

3-5-4-2. 그리고 또한, "한어대사전"에 주어진 용례에 의하면,"的嗣"가 한 개의 개념을 나타내는 한 개의 단어(單語) 혹은 한 개의 시어(詩語)임을 확인 할 수 있습니다:

출처: https://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e5%af%98&c=%e5%97%a3&qtype=3 (발췌 시작) 的嗣

嫡系。[졸번역: 가계/혈통에 있어서의 직계(direct line of discent)를 말한다] 的,通“嫡”。[졸번역: 여기서 적(的)은 “嫡”과 통용(通用)된다] 明李贄《禮誦<藥師經>畢告文》:“況我實諸佛之的嗣,又豈忍不以我故而不理也!” (이상, 발췌 및 일부 문장의 우리말 번역 끝)

그런데, 바로 위에 발췌된 바에서, 낱글자 "的"이 낱글자 "嫡"와 통용(通用)되는 경우를 좀 더 들여다 보기 위하여, 다음의 주소에 접속하면, 낱글자 "嫡"이 첫 글자로 사용되고 있는 일부 단어(單語)들 혹은 시어(詩語)들을 들여다보면, 嫡孫, 嫡子, 嫡嗣(적사), 嫡裔(적예), 嫡系, 嫡男 등이 있음을 알 수 있습니다: https://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e9%8c%ab&c=%e5%ab%a1&qtype=2 <----- 필히 클릭하여 확인하라

그리고, 낱글자 "的"의 발음이, 낱글자 "嫡"와 통용(通用)될 경우에는, 낱글자 "嫡"의 발음과 동일하게 "di" 이고, 그리고 더 나아가, 4성(四聲)[즉, 평성(平聲), 상성(上聲), 거성(去聲), 입성(入聲)]에 있어 또한 동일한 성(聲)을 가짐을, 다음의 주소들에 접속한 후에 이들 두 낱글자 각각의 음값을 직접 들어보면, 그리 어렵지 않게 확인할 수 있습니다: http://www.zdic.net/z/1f/js/7684.htm [的 의 경우] http://www.zdic.net/z/18/js/5AE1.htm [嫡 의 경우]

[내용 추가 일자: 2021년 4월 8일] 다른 한편으로, 다음은 "한어대사전"에서 발췌한 바인데, 낱글자 "的"이 낱글자 "嫡"와 통용(通用)된다는 설명이 주어져 있습니다. 제10항, 제11항, 그리고 제12항을 보십시오:

(발췌 시작) 的

I dì ㄉ〡ˋ 〔《廣韻》都歷切,入錫,端。〕 1.明亮;鮮明;明白。 戰國楚宋玉《神女賦》:“眉聯娟以蛾揚兮,朱脣的其若丹。” 《韓詩外傳》卷一:“故人生而不具者五:目無見,不能食,不能行,不能言,不能施化,三月微的,而後能見。” 唐劉希夷《代閨人春日》詩:“珠簾的曉光,玉顏艷春彩。” 2.白色。 唐黃滔《送友人邊游》詩:“親詠《關山月》,歸吟鬢的霜。” 3.馬白額。亦指白額的馬。 北魏酈道元《水經注‧濰水》:“劉備持的突圍,其處也。”參見“的顙”。 4.箭靶的中心。 《詩‧小雅‧賓之初筵》:“發彼有的,以祈爾爵。” 《文選‧曹植〈白馬篇〉》:“控絃破左的,右發摧月支。” 李善注:“的,射質也。” 南朝梁劉勰《文心雕龍‧議對》:“言中理準,譬射侯中的。” 明徐渭《奉侍少保公宴集龍游之翠光岩》詩:“寶馬嘶群行雜錦,紅旗懸的射穿楊。” 5.目的;標准;准繩。 《韓非子‧外儲說左上》:“人主之聽言也,不以功用為的,則說者多‘棘刺’、‘白馬’之說。” 唐柳宗元《陸文通先生墓表》:“其道以生人為主,以堯舜為的。” 宋葉適《梁父吟》:“漢氏之為的兮,而不遺其餘民。” 《清史稿‧禮志一》:“沿及漢唐,訖乎有明,救敝興雅,咸依為的。” 6.琴徽。 《文選‧枚乘〈七發〉》“九寡之珥以為約”唐李善注:“《字書》曰:‘約亦的字也,都狄切。’的,琴徽也。” 7.古代婦女面部裝飾的紅點。 漢王粲《神女賦》:“稅衣裳兮免簪笄,施華的兮結羽釵。” 晉傅咸《鏡賦》:“珥明璫之迢迢,點雙的以發姿。” 明徐渭《畫紅梅》詩:“無由飄一的,嬌殺壽陽眉。” 8.指尖聳的山峰。 南朝梁宣帝《游七山寺賦》:“神篢嵒嵒而獨立,仙的皎皎以孤臨。”“神篢”,明楊慎《藝林伐山》卷三引作“神囂”。 明王志堅《表异錄‧山川》:“壑之凸凹者曰囂,峰之尖射者曰的。” 9.用同“滴”。 《敦煌曲子詞‧鳳歸雲》:“豈知紅臉淚的如珠,往(枉)把金釵卜,卦卦皆虛。” 《敦煌曲子詞‧洞仙歌》:“寒蛩響,夜夜堪傷,淚珠串的,旋流枕上。” 10.通“嫡”。指宗法制度下家庭中的嫡長子。 《韓非子‧奸劫弒臣》:“故弒賢長而立幼弱,廢正的而立不義。” 11.通“嫡”。指血統親近者。參見“的親”。 12.通“嫡”。指正統。 《新唐書‧突厥傳下》:“突犄施、烏質勒,西突厥別部也。自賀魯破滅,二部可汗皆先入侍,虜無的君。” 13.通“菂”。蓮子。 晉潘岳《芙蓉賦》:“丹煇拂紅,飛鬚垂的。” 南朝宋鮑照《芙蓉賦》:“青房兮規接,紫的兮圓羅。” 漢王延壽《魯靈光殿賦》作“紫菂”。 唐李商隱《李夫人》詩之二:“剩結茱萸枝,多擘秋蓮的。” 宋王安石《歲晚》詩:“攜幼尋新的,扶衰坐野航。”一本作“菂”。 II dí ㄉ〡ˊ 1.確實;准定。 唐白居易《百日假滿》詩:“但拂衣行莫迴顧,的無官職趁人來。” 明李贄《〈西征奏議〉後語》:“彼桀驁者遂欲以招撫狃我,謂我于招撫之外,的無別智略可為彼制,不亦謬乎!” 《儒林外史》第四七回:“余大先生來說:‘節孝入祠,的于出月初三。’” 2.究竟;到底。 《陳書‧傅縡傳》:“彼呼此為彼,此呼彼為彼,彼此之名,的居誰處?”宋蘇軾《光祿庵》詩之二:“城中太守的何人,林下先生非我身。” 清劉獻廷《廣陽雜記》卷二:“余聞岳州更有公墓,但未知的在何許。” III de ˙ㄉㄜ 1.構成“的”字詞組。表示修飾關係。 宋錢愐《錢氏私志》:“則是一個有血性的漢子。” 《宣和遺事》後集:“虜酋大怒,執傅察而殺之。 察乃傅堯俞的從孫也。” 金董解元《西廂記諸宮調》卷二:“清秀的容儀比得潘安、宋玉醜惡。” 元劉致《水仙操》曲:“風流煞鬥草的西施。” 丁玲《母親》一:“金色的陽光,撒遍了田野,一些割了稻的田野。” 2.構成“的”字詞組代替名詞。 元王實甫《西廂記》第一本第四摺:“老的小的,村的俏的,沒顛沒倒,勝似鬧元宵。” 《初刻拍案驚奇》卷二十:“比如一邊有財有勢,那趨財慕勢的多只向一邊去。” 《儒林外史》第一回:“這幾件舊衣服和些舊傢伙,當的當了,賣的賣了。” 老舍《四世同堂》二七:“一位掌櫃的,按照老規矩,月間並沒有好多的報酬。” 3.構成“的”字詞組修飾動詞或形容詞。 金董解元《西廂記諸宮調》卷六:“平生蹤跡無定着,如斷蓬。聽塞鴻,啞啞的飛過暮雲重。” 元王實甫《西廂記》第四本第三摺:“馬兒迍迍的行,車兒快快的隨。” 《二刻拍案驚奇》卷十二:“﹝陳亮﹞知道了悔道:‘我只向晦菴說得他兩句話,不道認真的大弄起來。’”高雲覽《小城春秋》第二章:“趙雄禮貌的和劍平握手,客氣一番。” 4.連接表示程度或結果的補語。 《水滸傳》第三回:“去那小二臉上只一掌,打的那店小二口中吐血。” 《紅樓夢》第十一回:“怎麼幾日不見,就瘦的這樣了。” 孫犁《白洋淀紀事‧小勝兒》:“在五月麥黃的日子,冀中平原上,打的天昏地暗,打的樹木脫枝落葉,道溝裏鮮血滴滴。” 5.用於表示可能。 宋王禹偁《鹽池》詩:“海末知難及,蕃青不的過。” 6.用於指人的名詞、代詞和指職務、身分的名詞中間,表示某人取得某種職務或身分。排《白毛女》,小王的喜兒,我的大春;今天開會是你的主席。 7.在插入某些動賓詞組中間的指人名詞或代詞的後面加“的”。表示某人是動作的對象。別開小李的玩笑;別生我的氣。 8.用於某些句子的動詞和賓語之間,強調已發生的動作的主語、賓語、時間、地點、方式等。 明金鑾《那吒令‧朱企齋園亭賞大紅牡丹》套曲:“纔出的洞房,濕浸浸露涼。” 老趙發的言,我沒發言。 9.用於句首某些詞組後,強調原因、條件、情況等。大白天的,還怕找不到路?走啊走的,天色可就黑了下來啦。 10.用在並列的詞語後,表示“等等”、“之類”。猶言“什麼的”。破銅爛鐵的,他揀來一大筐;老鄉們沏茶倒水的,熱情極了。 11.口語中用在兩個數量詞中間,表示相加或相乘。一塊兩毛五的八毛二,兩塊零七;六平方米的三米,合十八立方米。 12.用在陳述句子末尾,表示肯定的語氣。 元王實甫《西廂記》第一本第二摺:“此寺是則天皇后蓋造的,後來崩損,又是崔相國重修的。” 清秋瑾《敬告姊妹們》:“諸位姊妹,天下這奴隸的名兒,是全球萬國沒有一個人肯受的。”他要走的;我騎車去的。 13.用在動詞後面,猶今言“着”。 元無名氏《冤家債主》第二摺:“你在茶坊裏坐的,我尋那傻廝去,這早晚敢待來也。” 《水滸傳》第七回:“只見女使錦兒慌慌急急,紅了臉,在牆缺邊叫道:‘官人休要坐的!娘子在廟中和人合口。’” 14.用在動詞後面,猶今言“了”。 元武漢臣《生金閣》第三摺:“張千孩兒,與你十日假限,到我私宅中,取的鋪蓋來。” 15.戲曲語句中的襯詞。參見“的那”、“的這”。 (이상, 발췌 끝) [이상, 2021년 4월 8일자 내용 추가 끝]

(이 글의 결론 5) 따라서 심지어, 한시(漢詩)의 작문에 있어 운율(韻律)까지 고려하더라도, "嫡裔"[적예, 嫡系子孫(적계자손)]를 "的裔"(적예)로 표기하더라도, 전달하고자 하는 개념/의미 및 운율(韻律)에 있어서, 아무런 문제가 없음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 6) "성교요지"의 작문자인 이벽 성조께서는, "성교요지" 9,11의 4자성구 統轄的裔 를 작문할 때에, "한문 문화권"의 한 개의 전통적 시어(詩語)인 "嫡裔"를, 낱글자 "嫡"의 통용자(通用字)인 낱글자 "的"을 사용하여,(*) "的裔"로 표기하셨거나, 혹은, "성교요지"의 필사자가 이들 두 개의 낱글자들이 통용됨을 알고서, 필사대본의 "嫡裔"를 필사하면서, "的裔"로 표기하였을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

----- (*) 게시자 주: 그런데 이벽 성조께서 여기서, 낱글자 "嫡" 대신에 통용자(通用字)인 낱글자 "的"을 의도적으로 사용하셨을 경우에는, 낱글자 "的"에 "的確"(적확)의 의미가 있음을 독자들에게 부각시켜, 예를 들어, "성교요지" 5,6 忽産男嗣 에서 이미 전달된, 걍생하신 성자(the Son of God)가 "男嗣"라고 표현된, 성자의 강생 사건의 한 연속으로서 예수님의 공생활 중의 가르침들이 "성교요지" 제9장에서 서술되고 있음을, 독자들이 인지할 수 있도록 의도하였을 수도 있음이 포함될 것이다. -----

3-5-5. 지금까지 이번 항에서 고찰한 바로부터, 우리는 다음을 알 수 있다는 생각입니다:

게시자 주 3-5-5: 이번 항은 위의 제3-4-5-1항의 계속입니다.

(i) "성교요지"의 작문자인 이벽 성조께서는, "성교요지"를 작문하시기 전에, 아기 예수님을 나타내는 낱글자 "嗣"이 사용되고 있는, 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생언행기략", 권1_10_3왕래조_28-29 (<--- 여기를 클릭하십시오)을 이미 학습하셨다[주: 위의 제3-5-1항 잠조].

(ii) 이벽 성조께서는, "嗣男"이 ""가통(家統)을 이어받는 젖먹는 사내 아기"라는 한 개의 개념을 나타내는 한 개의 단어(單語) 혹은 시어(詩語)임을 이미 잘 알고 계셨다[주: 위의 제3-5-4항 참조].

(iii) 이벽 성조께서는, "성교요지" 5,6의 4자성구 忽産男嗣 를 작문할 때에, 운율 등의 이유 때문에, "嗣男" 대신에, "嗣男"의 도치(倒置)인 "男嗣"를 사용하셨다.

따라서, 지금까지 고찰한 바로부터, 우리는 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다: (이 글의 결론 7) 따라서, 위의 제3-5항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, "성교요지"의 작문자로 알려진 이벽 성조(1754-1785년)께서 작문에 임하기 전에, 줄리오 알레니 신부님(1598-1649년)의 저서로서 1635년에 초간된, 신약 성경의 4복음서들을 하나로 묶은 화합 복음서의 한 종류인, "천주강생언행기략"를 입수하여 이미 학습하셨음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 8) 더 나아가, 위의 제3-5항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, 만약에 "성교요지"의 작문자로 알려진 이벽 성조(1754-1785년)께서 "성교요지"의 작문에 임하기 전에 "천주강생언행기략"를 입수하여 학습할 기회를 가지지 못하셨더라면, "성교요지" 5, 6에서 忽産男嗣 라는 4자성구를 지금처럼 작문하지 못하였을 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, 다음의 주소에 접속하면, 1715년에 이르기까지, 그리고 더 나아가, 1806년에 이르기까지, 중국어로 번역되어 중국 본토 내에서 출판되어 "한문 문화권" 내에 널리 보급된 성경들에는 오로지 "천주강생언행기략"과 "천주강생성경직해" 이들 두 책들뿐이었음을 실증적으로(positively) 입증/고증하는 문헌들을 읽을 수 있기 때문입니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1801.htm <--- 필독 권고 [접속한 후에 제2-3항을 꼭 읽도록 하라]

3-6. 이번 항에서는, "성교요지" 5,8에서, 소위 말하는 "3왕래조"의 문맥 안에서 사용되고 있는, 별(星) 자체가 아니라, 별빛(星光)을 나타내는, 낱글자 "光"의 내용 출처 및 자구 출처가, "성교요지"의 작문자인 이벽 성조께서 "성교요지"를 작문하시기 전에 입수하여 이미 학습하셨음이 필자에 의하여 실증적으로 입증/고증된, 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생인의"임을 실증적으로(positively) 입증/고증하도록 하겠습니다.

3-6-1. 다음에 발췌된 바에서는, (i) "하늘이 여느 때와는 다른 별(異星)을 갑자기 매달았고, 이 여느 때와는 다른 별(異星)을 바라보먼서 세 명의 현명한 임금들이 아기 예수님의 탄생지를 찾아 왔다"는 서술을 하였지, (ii) 낱글자 光(빛 광)을 구체적으로 사용하면서, 이 별의 밝은 별빛(星光)을 바라보먼서 이들이 예수님의 탄생지를 찾아왔다고 서술하지 않았음에, 반드시 주목하십시오:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1635_천주강생언행기략.htm (발췌 시작) 권1_10_3왕래조_28-29 (<--- 여기를 클릭하십시오) [마태오 복음서 2,1-12(매년 주님 공현 대축일(1월 6일) 복음 말씀)] [주: 백릉 = 베들레헴, 능랄앙(能辣盎) = ???, 흑라득 = 헤로데, 계리사독 = 그리스도, 달미 = 다윗, 백릉 = 베들레헴, 파이대살(把爾大撒) = 발타사르(Baltahsar), 가사피(嘉斯罷) = 카스파르(Caspar), 묵이각(默爾覺) = 멜키오르(Melchior). 참고 자료: 가톨릭 교회의 말씀 전례에 따른 성경공부 해설서, 가해-I, 제134쪽 (출판사: 가톨릭출판사, 2007년 초판, 엮은이: 소순태)] [(2018년 5월 12일) 주: 낱글자 "嗣"이 사용되고 있음]

게시자 주: 바로 위에 발추된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)부터 아래에 발췌된 바에서 오른쪽에서 다섯 번째 열까지 보라. 이 단락 중 본문 어디에서도 낱글자 "光"(빛 광)이 구체적으로 사용되지 않았음에 주목하라.

게시자 주: 다른 한편으로, 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 세 번째 열(column)에서, 여전히 낱글자 "光"(빛 광)을 사용하지 않으면서, 낱글자 "耀"(요)가 사용되었음에 반드시 주목하라. (이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-6-1: (1) 다음의 주소에 접속하면, 낱글자 "光"(빛 광)로 시작하는 단어(單語)들 혹은 시어(詩語)들 중에, 光輝(광휘), 光燿(광요), 光曜(광요) 등이 있음을, 그리 어렵지 않게 확인 할 수 있다: https://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e9%99%bd&c=%e5%85%89&qtype=2

그리고 이들은, 마지막 글자의 좌변의 부수(部首)에 의하여 구분되는 빛의 출처를 제외하고, 동일한 의미를 나타낸다는 생각이다.

(2) 다음의 주소에 접속하면, 낱글자 "光"(빛 광)로 끝맺는 단어(單語)들 혹은 시어(詩語)들 중에, 輝光(煇光)(휘광), 耀光(요광), 煇光(휘광) 등이 있음을, 그리 어렵지 않게 확인 할 수 있다: https://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e9%99%bd&c=%e5%85%89&qtype=3

그리고 이들 모두는, 바로 위의 제(1)항에 나열된 단어(單語)들 혹은 시어(詩語)들의 도치(倒置)들이고, 따라서 이들의 의미는 도치(倒置)되기 이전의 의미와 동일하다는 생각이다.

(3) 다른 한편으로, 다음의 주소에 접속하면, 낱글자 "曜"(요, yào)로 시작하는 단어(單語)들 혹은 시어(詩語)들 중에는, 光曜(광요)의 도치(倒置)인, 曜光(요광)이 없음을 그리 어렵지 않게 확인할 수 있다: https://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e5%98%af&c=%e6%9b%9c&qtype=2

(4) 그런데 또 다른 한편으로, 바로 위의 제(1)항 - 제(3)항에 안내한 주소들에 접속하면, 光軍과 이 표현의 도치(倒置)인 軍光 어느 것도, "한어대사전"에 표제어들로서 수록되어 있지 않음을 확인할 수 있다. (이 글의 결론 9) 따라서, 한시(漢詩)의 작문자가 누구이든지간에, 밝은 별빛을 나타내는 시어(詩語)를 선택하는 단계에서, 심지어 운율을 따지기 전에, "軍光"은, 낱글자 "軍"의 자구적 의미 때문에, 밝은 별빛을 나타내는 한 개의 시어(詩語)로서 사용하고자 도저히 선택할 수가 없음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

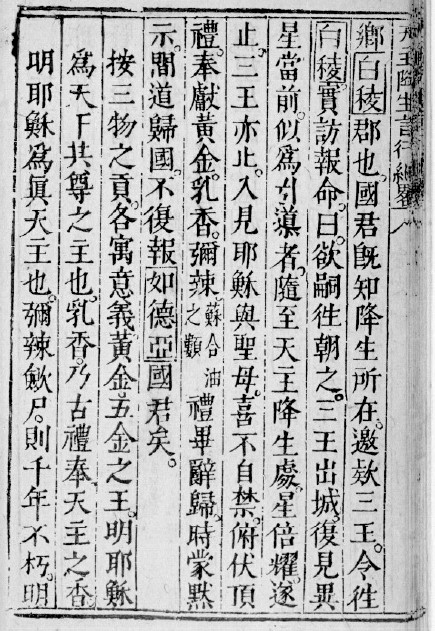

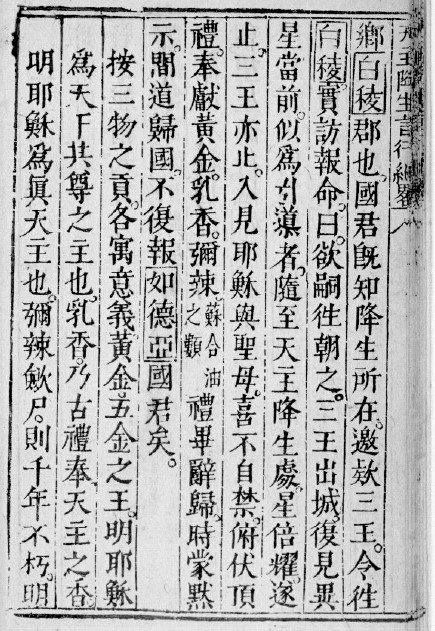

(이 글의 결론 10) 비록, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 현재 전해지고 있는 "좌수본 성교요지"와 "만천유고본 성교요지" 둘 다의 본문 중에 5,8 軍光詳視 에서, "軍光"이라는 표현이 필사되어 있음에도 불구하고, 바로 위의 게시자 주 3-6-1에서 수행한 실증적인(positive) 사료 분석에 의하여, 이 표현은 필사 과정에 발생한 오기(誤記)임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다: 3-6-2. 그런데, 바로 위의 제3-6-1항에 발췌된 바에서와는 달리, 다음에 발췌된 바에서는, 한 개의 예언으로서, 장차 먼 지방의 임금들이, "여느 때와는 다른 별(異星)"을 우러러보면서가 아니고, "여느 때와는 다른 별(異星)의 환히 드러냄(顯見)", 즉, 낱글자 "光"(빛 광)로 시작하는 단어(單語) 혹은 시어(詩語)인, "광요(光耀)"를 우러러보면서 아기 예수님의 탄생지를 찾아나설 것이다 라고 설명하고 있음에 주목하십시오:

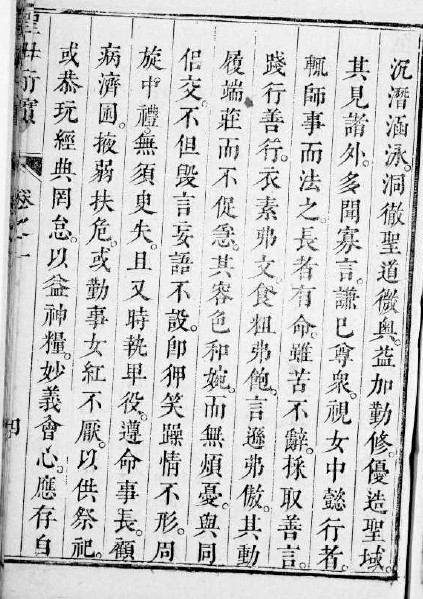

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1640_천주강생인의.htm (발췌 시작) 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 천주강생인의_상권_제7장_강생사적_진부고경예언_17-26 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: (내용 추가 일자: 2020년 4월 23일) 마태오 복음서에서 취하여지고 있는 (이상, 2020년 4월 23일자 내용 추가 끝) "천주강생" 에 대하여 예언된 구약 성경 본문들의 내용들의 조합 22개가, 다음의 (i) - (xxii)에 나열하였듯이, 각 조합의 구성 성분들로서 사용된 구약 성경 본문들의 출처들의 구체적인 언급과 함께, 제시되고 있음. 혹시하여 말씀드립니다만, 이 책에서 인용되고 있는 구약 성경과 신약 성경 본문의 번역 대본은, 1979년에 개정 초간된 "새 대중 라틴말 성경(Nova Vulgata)" 이 아니라, 예를 들어, 여기를 클릭하면 읽을 수 있는, 그 이전 시기까지 가톨릭 교회의 공인 라틴어 성경인, "대중 라틴말 성경(Vulgate)" 임을 꼭 기억하십시오] [(2016년 12월 31일) 주: 두 번째 각주에서 들여다 보라는 "일닉서고경" 에서 "일닉서"는 "창세기"를 말함. "성시" 는 "시편"을 말함]. [...] (iii) 성견원왕래조: [삽파 = 사바], 본문: 이사야 60 [60,1-6(주님 공현 대축일 제1독서(매년 1월 6일)]; 시편 71, 각주: 기략 1권10[마태오 복음서 2,1-12(주님 공현 대축일 복음 말씀(매년 1월 6일)] [(2018년 5월 12일) 주: "光耀(광요)"라는 용어가 사용되고 있음]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 네 번째 열(column)부터 보라. 이사야서 제60장과 성시, 즉, 다윗 왕의 시편 제71장에,

(발췌 시작)

"其降生時 必有異星顯見 而遐方之君 仰其光耀來覲"

"그분의 강생 시기에 여느 때와 다른 별(異星)의 환히 드러냄(顯見)이 반드시 있을 것이며, 그리하여 먼 지방(遐方)의 임금들이 그 광요(光耀)를 우러러보면서(仰) 와서 알현할 것이니(來覲),"

(이상, 발췌 및 일부 문장의 우리말 번역 끝) 라는, 3왕래조(三王來朝) 예언이 있다는 서술을 하고 있음.

3-6-3. 따라서, 지금까지 위의 제3-6항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바로부터, 우리는 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 11) "성교요지"의 작문자인 이벽 성조께서는, "성교요지" 5,8 을 작문하시기 전에, (i) 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 저서들로서, 1635년에 초간된, 신약 성경의 4복음서들을 하나로 묶은 화합 복음서의 한 종류인 "천주강생언행기략"과, 1640년에 초간된, 한문본 천주교 교리서인 "천주강생인의" 둘 다를 입수하여 이미 학습하셨고, 그리고 (ii) 운율 등의 이유 때문에, "성교요지" 5,8을 작문하면서 찬란한 별빛을 나타내기 위하여, "耀光"(요광) 대신에, "輝光"(휘광)을 사용하셨음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

그리고 더 나아가,

(이 글의 결론 12) "성교요지"의 작문자인 이벽 성조께서는, "성교요지" 5,8 을 작문하시기 전에, 만약에 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 저서로서 1640년에 초간된, 한문본 천주교 교리서인 "천주강생인의"를 입수하여 학습하지 못하셨더라면, "성교요지" 5,8에서 輝光詳視 을 작문하는 것이 불가능하였을 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, (i) 위의 제3-5-2항에 안내된 주소에 접속하면, 1636년에 초간된, 쥬니오르 디아스 신부님(1574-1659년)의 성경인 "천주강생성경직해"의 유관 부분인 권9_38_3왕래조야소첨례_149-154 (<--- 여기를 클릭하십시오) 에서, 별빛을 나타내는 단어는 사용되지 않고, "新星"만이 언급되고 있기 때문이며, 그리고 (ii) 왜냐하면, 다음의 주소에 접속하면, 1715년에 이르기까지, 그리고 더 나아가, 1806년에 이르기까지, 중국어로 번역되어 중국 본토 내에서 출판되어 "한문 문화권" 내에 널리 보급된 성경들에는 오로지 "천주강생언행기략"과 "천주강생성경직해" 이들 두 책들뿐이었음을 실증적으로(positively) 입증/고증하는 문헌들을 읽을 수 있기 때문입니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1801.htm <--- 필독 권고 [접속한 후에 제2-3항을 꼭 읽도록 하라] [이상, 2018년 5월 12일자 내용 추가 끝]

4. 이 글의 결론들

4-1. (이 글의 결론 1)은 위의 게시자 주 3-3: (4)에 있습니다: (발췌 시작) (이 글의 결론 1) 따라서, 위의 제3-2항과 제3-3항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, "성교요지"의 작문자로 알려진 이벽 성조(1754-1785년)께서 작문에 임하기 전에, 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 저서인, 한문본 천주교 호교서/교리서로서 1643년에 초간된, "주교연기"를 입수하여 이미 학습하셨음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. (이상, 발췌 끝)

4-2. (이 글의 결론 2)는 위의 제3-4-4항 직전에 있습니다: (발췌 시작) (이 글의 결론 2) 따라서, 위의 제3-4-3항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, 이벽 성조께서 요즈음 우리가 이해하는 정도로 "성자의 강생 신비"를 잘 이해하셨을 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. (이상, 발췌 끝)

4-3. (이 글의 결론 3) 따라서, "성자의 강생 신비"를 서술하고 있는 "성교요지" 5,5 會緣夢感 의 우리말 번역문에서는, 위의 제3-4-1항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, 다음과 같이 우리말로 번역되어야 함을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다: 감몽(感夢)의 연회(緣會)로 혹은 계시를 받아들이는(感夢) 연분(緣分)으로(緣會).

4-4. (이 글의 결론 4) 따라서, "성자의 강생 신비"를 서술하고 있는 "성교요지" 5,5 會緣夢感 의 우리말 번역문에서는, 위의 제3-4-4항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, 어떠한 경우에도, 感應(감응)이라는 단어가 사용되어서는 아니 됨을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, (i) "성자의 강생 신비"에 대한 오로지 그리스도교 교의 신학(dogmatic theology)적 이유 때문만이 아니라, 또한 (ii) "성교요지" 5,5 會緣夢感 의 작문자인 이벽 성조께서는, 당시의 학식있는 대다수의 유학자들의 경우처럼 4서5경들을 숙지하고 계셨을 것이기 때문에, 위의 제3-4-3항에서 이미 실증적으로(positively) 입증/고증하였듯이, 바로 이 4자성구가 전달하고자 하는 바가 "주역"의 택산함 괘가 의미하는 바가 결코 아님을 당연히 잘 알고 계셨을 것이기 때문입니다.

4-5. (이 글의 결론 5)부터 (이 글의 결론 12)까지는, 2018년 5월 12일자로 추가된, 위의 제3-5항과 제3-6항에 있으며, 수고스럽더라도 이들 항들으로 가셔서 꼭 읽도록 하십시오.

4-6. (이 글의 결론 13) 이상, 이번 글에서 지금까지 고찰한 바로부터, (i) 중국에 청나라가 들어서기 직전 명나라 말기인 1643년에 초간된 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 한문본 천주교 호교서/교리서인 "주교연기"와 (ii)1640년에 초간된 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 천주교 한문본 교리서인 "천주강생인의"가, 다음에 발췌된 황사영의 백서에서 말하는, 이벽이 비밀리에 읽고 있었던, 이승훈이 몰랐던, "광의(廣義)의 성서(聖書)"[즉, 성서(聖書), Sacred Writings]에 포함되고, 그리고 (iii) 1635년에 초간된, 신약 성경의 4복음서들을 하나로 묶은 화합 복음서의 한 종류인, 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생언행기략"이, 다음에 발췌된 황사영의 백서에서 말하는, 이벽이 비밀리에 읽고 있었던, 이승훈이 몰랐던, "협의(狹義)의 성서(聖書)"[즉, 성서(聖經), Sacred Scriptures]에 포함됨을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/김학렬신부_성교요지의_용어_검토.pdf (발췌 시작) 황사영은 백서에서, ‘그 때 이벽은 비밀리에 성서를 읽고 있었는데, 이승훈은 이를 몰랐습니다. 계묘년1783에 아버지를 따라 북경에 가게 되자, 이벽이 그에게 은근히 부탁하여 말하기를(時李檗密看聖書 而承薰不知 癸卯隨父入燕 李檗密托曰)’ 하며 적고 있다. (이상, 발췌 끝)

게시자 주 4-6: (1) 다음의 주소에 있는 "가톨릭대사전"에 주어진 설명에 의하면, 17-18세기에 연행사를 통하여 조선에 유입된 천주교 서적들 가운데 당시에 조선의 유학자(儒學者)들이 직접 본 것으로 파악되는 중요한 서적들 중에는, 1629년에 초간된 "천학초함" 뿐만이 아니라, 1635년에 초간된 "천주강생언행기략", 1636년에 초간된 한문본 "성경직해" 등이 포함되어 있었다고 한다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/가톨릭대사전/1637-1893_연행사.htm <--- 필독 권고

(2) 다음의 가톨릭 대사전에 주어진, 아레니 신부님의 또다른 저서인, "예수언행기략" 에 대한 설명에 의하면,(#1) http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/가톨릭대사전/1635-1649_예수언행기략.htm <----- 필독 권고

"천주강생언행기략" 은, 1782년(정조 6년)에 규장각에서 강화도 소재 외규장각으로 이봉(移奉)된 도서목록에 포함되어 있기 때문에,(#2) 아무리 늦더라도 1782년 이전에 연경 혹은 북경을 왕래하였던 연행사(燕行使)를 통하여 우리나라에 이미 도입되어 유학자들 사이에서 읽혔다고 알려져 있으며, 그리고, 많이 부족한 죄인인 필자가 들여다 본 바에 의하면, 바로 이 "천주강생언행기략" 은, 신약 성경의 네 복음서들에서 성자(즉, 하느님의 말씀, 즉, 하느님의 아드님)의 강생에 대한 예언들이 언급된 구약 성경의 본문들을 다루는, 아레니 신부님의 또다른 저서인, "천주강생인의" 와, 그 내용에 있어, 한 질(帙)(one volume)을 이루기에, 동일한 저자에 의하여 출판된 바로 이 "천주강생인의" 가 또한 아무리 늦더라도 1782년 이전에 우리나라에 이미 도입되어 일부 유학자들 사이에서 읽혔을 것이라고 합리적으로 추정할 수 있다.

----- (#1) 게시자 주: 지금 바로 이 제(2)항에서 지적하는 바는, 지난 2015년 10월 30일에 다음의 졸글[제목: 신형묘합神形妙合의 출처와 다산의 심心 글자의 의미 외], 제3-2항에 추가된 내용이다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1659.htm <----- 필독 권고

(#2) 게시자 주: 다음에 발췌된, 서지학자(書誌學者) 배현숙의 1984년 논문 [제목: 조선에 전래된 천주교 서적, 한국교회사논문집 I, 1984년, 한국교회사연구소 발행]의 각주를 보라. "천주강생언행기략"이 포함된 27종의 서학(西學) 책들이 정조 6년(1782년)에 규장각 책고(冊庫)에서 강화도 소재 외규장각으로 이봉(移奉)되었음을 밝히고 있다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1984_배현숙_조선에_전래된_천주교_서적.htm (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝) -----

4-7. 이 글 이전에, 이벽 성조(1754-1785년)께서 "성교요지"를 작문하시기 전에, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의, 쥬리오 아레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생언행기략" 및 "천주강생인의" 등을 입수하여 이미 학습하셨음을 입증하는, 많이 부족한 죄인인 필자에 의하여 작성된, 졸글들은 다음과 같습니다:

http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1669.htm <----- 필독 권고

http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1722.htm <----- 필독 권고

http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1753.htm [추가일자: 2020년 10월 26일] <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1767.htm <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1850.htm [참조] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1851.htm [참조] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1874.htm [한문 주해 중 개신교회 성경 용어들의 출처] <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1876.htm <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1902.htm <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1913.htm [본글]

5. 사료 분석의 결과들

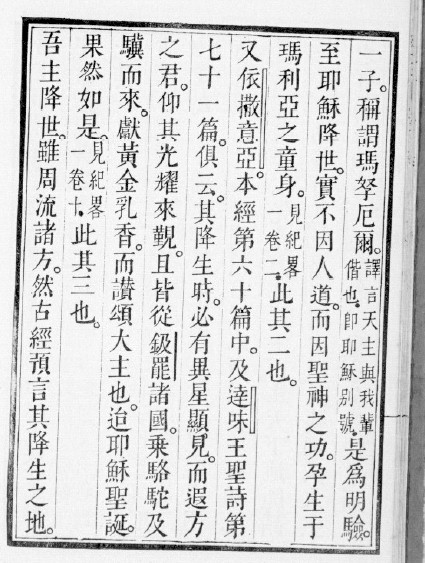

5-1. 지금까지 이번 글에서 고찰한 바에 의하여, "성교요지" 5,1-10은 다음과 같이 우리말로 번역되어야 할 것입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1728.htm <----- 여기를 클릭한 후에, 아래의 우리말 번역이 얼마나 개선되었는지, 필히 확인하도록 하라 (발췌 시작) 1 母氏瑟妻 모씨슬처 모친(母氏)께서는 요셉(瑟)의 아내(妻)이신데

2 少小待字 소소대자 어려서부터(少) 언행을 삼가셨고(小) 혼인을 정하고(定婚) 기다리고 계셨더라(待字)

3 蓮容素端 연용소단 연꽃 용모는 소박하고 단아하고

4 蘭性較細 난성교세 난초 성품은 섬세하고 고우셨는데

5 會緣夢感 회연몽감 감몽(感夢)의 연회(緣會)로 혹은, 계시를 받아들이는(感夢) 연분(緣分)으로(緣會)

6 忽産男嗣 홀산남사 계사(繼嗣)하는 사내 아기(嗣男) 홀연히 낳았더니

7 東界友師 동계우사 동방(東界)의 사우(師友)들이

8 輝光詳視 휘광상시 찬란한 별빛(輝光)을 자세히 살피면서(詳視)

9 造室辱臨 조실욕림 산실(産室)에 욕림(辱臨)하여/래근(來覲)하여

10 伏拜依次 복배의차 순서에 따라(依照次序) 엎드려 절하였다네(拜伏) (이상, 발췌 끝)

게시자 주 5-1: (1) 바로 위에 제시된 우리말 번역문은 또한, 2017년 3월 중순부터 4월 말 기간 동안에 독자적으로 개발한, 따라서 그 저작권(著作權, Copyright)이 필자에게 있는, Data Mining 기법을 적용한, "AI 기반, 한시(漢詩) 표준 해석법 [A Standard Method of Interpretation of Chinese Poems(漢詩), Based on AI(Artificial Intelligence)]" 을 사용하여 마련된 것입니다. 예를 들어, 다음의 주소에 접속하면, 바로 이 "한시 표준 해석법"이 얼마나 강력한 연장/도구인지를 단적으로 보여주는 졸글[제목: 초정 박제가 작 이벽 성조 애도시 楚亭 朴齊家 作 李德操 蘖 哀悼詩 분석 및 졸역, 게시 일자: 2017년 5월 13일]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1814.htm <----- 필독 권고

(2) 또다른 예(example)입니다만, 바로 위에 발췌된 "성교요지" 5,1-10에서 사용된 총 40개의 한자 낱글자들 중에서, 한 개의 시어(詩語)인 "少小"는, 전후 문맥 안에서, 필자가 자구 해석을 하였으므로 제외하고, 두 개의 낱글자들로 구성된 총 11개의 시어(詩語)들이 사용되고 있음에 주목하십시오.

따라서, 바로 위에 발췌된 "성교요지" 5,1-10에서, 22/40 x 100% = 55%가 시어(詩語)들이므로, 사용된 이들 시어(詩語)들에 대한 올바른 이해가 선행되지 않는 한, 그리고 사용된 시어(詩語)들의 의미를 모르면 모를수록, 바로 위에 발췌된 4자성구들의 우리말 번역에 있어, 번역 오류의 가능성이 더 크게 될 것임에, 반드시 주목하십시오.

5-2. 지금까지 이번 글에서 고찰한 바에 의하여, "성교요지" 9,11은 다음과 같이 우리말로 번역되어야 할 것입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1718.htm <----- 여기를 클릭한 후에, 아래의 우리말 번역이 얼마나 개선되었는지, 필히 확인하도록 하라 (발췌 시작) 11 統轄的裔 통할적예 모두 거느려서 관할하시는 [다윗의] 적통(嫡統) 자손(子孫)께서 (이상, 발췌 끝)

† 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘.

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 562 2 |