가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

宗徒信經에서 聖神相通功이 諸聖相通功으로 교체된 시점은 교요해략 신수당제3각의 초판과 중판 사이이다 1242_ spiritus_ Holy_Ghost_ |

|---|

|

2017-08-12 ㅣ No.1851

게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1851.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서 [내용 추가 일자: 2017년 8월 16일] 1-1. 우선적으로, 다음의 발췌문을 읽어 보십시오:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1850.htm (발췌 시작) 질문 1: 영어권에서 어느 시기가 되면, 일부 영어본 개신교회 성경들의 본문에서 "the Holy Ghost" 가 "the Holy Spirit"로 교체되었는지요?

질문 1에 대한 간략한 답변: 많이 부족한 죄인인 필자가 확인한 바에 의하면, 아무리 늦더라도 1901년에 초간된 American Revised Version 입니다.

그러나 영어권의 일부 개신교회 영어본 성경들에서는 여전히 지금까지도 전통적 용어인 "the Holy Ghost"를 계속하여 사용하고 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 아래의 제2항을 읽도록 하십시오. (이상, 질문 1에 대한 간략한 답변 끝)

질문 2: 영어 문화권의 일부 개신교회 영어본 성경들의 본문에서 전통적으로 사용되어온 "the Holy Ghost"이, 20세기에 들어와, "the Holy Spirit"로 교체되었기 때문에, 우리말본 가톨릭 교회용 성경 본문에서도 또한, 1970년 초 쯤에 들어와 국내의 개신 교회 측과 함께 "공동번역성서"를 마련할 때에, 그 당시까지 국내의 가톨릭 교회에서 전통적으로 사용해온 성경 용어인 차용(語源) 번역 용어 "성신(聖神)"을 반드시 "성령(聖靈)"으로 교체하였어야 하는 것인지요?

질문 2에 대한 간략한 답변: 그럴 필요가 전혀 없었다는 생각이며, 특히 참혹한 박해가 시작되었던 1801년부터 약 150년 동안의 우리나라 천주교회의 역사 안에서 발생한 "단절된 전통"의 복원을 위하여, 지금이라도 전통적 용어인 "성신(聖神)"으로 회복되어야 한다는 생각입니다.

왜냐하면, "특정 지역 문화권"으로 전달되어야 하는 한 개의 초자연적 개념인 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격의 칭호/호칭으로서 사용하기 위하여 선정되는 차용(借用) 번역 용어는, 선교/전교(mission)/복음화(evangelization)로도 불리는 토착화(inculturation)의 입장에서, 해당 문화권 내에서, 차용(借用)된 용어에 사용된 성분 글자들의 어원(語源) 등을 신중하게 고려하여, 정해져야 하기 때문입니다. 그렇지 않은지요?

당연한 말씀이지만, "영어 문화권"과 "한문 문화권"은, 지리학적으로 겹치는 부분도 전혀 없는, 동일한 문화권이 결코 아니므로, 이 지적을 드리는 것입니다.

더 포괄적으로, 왜냐하면, 인간의 지성(human intellect)이 인지하는 "형이상학적 개념들"은 특정 지역의 언어/어법에 따라 달라지는 그러한 종류의 그 무엇(somethings)들이 결코 아니기 때문입니다. 특히 해당 개념들이 추상적일수록, 더욱 더 그러할 것임에 반드시 주목하십시오.

그리고, 많이 부족한 죄인인 필자가 확인한 바에 의하면, "한문 문화권"에서 "성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격"을 나타내는 차용(借用) 번역 용어인 "성신(聖神)"이 중국에 파견된 예수회 소속의 신부님에 의하여 최초로/처음으로 확정되어 사용되기 시작한 시점은 1615년 이후의 시점 입니다.

참고로, 중국 천주교회를 위한 교황청 홈페이지 제공의 한문본 문헌들에서는, (i) 이 전통적 용어 "성신(聖神)"를 지금까지도 사용하고 있으며, 또한 (ii) "성령(聖靈)"은 전혀 사용하지 않아왔다고 알고 있습니다.

이에 대한 더 자세한 내용은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글에서, 별도로 말씀을 드리도록 하겠습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1851.htm [주: 본글의 주소] (이상, 질문 2에 대한 간략한 답변 끝) (이상, 발췌 끝)

1-2. 이번 글에서는, 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격을 나타내는 용어인 "聖神"이라는 전통적 차용(借用) 번역 용어가 언제부터 최초로/처음으로 사용되기 시작하였으며, 그리고 "聖神"이라는 한자 단어가, 차용(借用) 번역 용어로 선정되기 이전의 단계에서, 지니고 있는 그 자구적 의미(literal sense)가 무엇인지에 대하여 함께 고찰하도록 하겠습니다.

1-3. 더 본질적으로, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 이러한 작업이 필요한 이유는 다음과 같을 것입니다:

왜냐하면 "聖神"이라는 전통적 차용(借用) 번역 용어는 또한 대단히 중요한 신약 성경의 용어이기도 하므로, 가톨릭 교회의 오랜 전통 안에서 상경 본문의 해석에 있어 추구하게 되는 우의적 의미(allegorgical sense), 윤리적 의미(moral sense), 그리고 종말론적 의미(anagogical sense) 등으로 구성되는 영성적 의미(spiritual sense)(*)가 해당 단어의 자구적 의미(literal sense)에 의존하고 있으므로, 차용(借用) 번역 용어의 경우에, [특정 지역의 언어 체계 안에서, 성경 용어 혹은 교회의 용어로 사용하고자] 차용(借用)되기 이전의 단계에 있는 해당 단어의 자구적 의미(literal sense)를 정확하게 이해하여야 함을 지적하는 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas)의 가르침은, 보편 교회 교도권에 의하여 일찍부터 수용되었다고 알고 있으며, 그 결과로, 심지어, 예를 들어, 1997년에 그 라틴어 정본이 보편 교회 교도권에 의하여 발행된, "가톨릭 교회 교리서" 제116항에 명기되어 있다고 알고 있습니다.

----- (*) 게시자 주: 영성적 의미(spiritual sense)에서 사용되고 있는 "영성(靈性, spirituality)"이라는 차용(借用) 번역 용어의 그리스도교 전통적 정의(definition)는 다음의 주소에 접혹하면 읽을 수 있는 글에 있으니 또한 꼭 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1792.htm <----- 필독 권고 ----- [이상, 2017년 8월 16일자 내용 추가 끝]

2. 한문본 천주교 문헌들의 본문 분석(textual analysis) 과정에서 필자가 인지하게 된 심각한 문제점 한 개:

2-1. 먼저, 다음에 발췌된 바를 읽도록 하십시오:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1767.htm [2017년 1월 31일자 글] (발췌 시작)

4-6. "천주성교실록"이 1628년 이후에 출판되었음은 위의 제4-3항에 발췌된 바에서 밝히고 있는데, 이 "천주성교실록"의 "십계명(A)" 해설 중의 각 계명들에 대한 해설에는 1601년에 초간된 장 소에이로 신부님(1566-1607년)의 "천주성교약언"에 주어진 "십계명(B)"의 각 계명들에 주어진 해설의 상당 부분을 발췌 인용하고 있음을 구체적으로 확인할 수 있습니다. 심지어 자구까지 동일한 발췌 인용을 하는 경우들도 있습니다. 따라서, "십계명"에 관한 한, 1601년에 초간된 장 소에이로 신부님(1566-1607년)의 "천주성교약언"이 "십계명"의 각 계명들에 대한 해설을 제시한 첫 번째 한문본 교리서임을 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

[내용 추가 일자: 2017년 8월 15일] 4-7. 그런데 "천주실록"의 개정본인, 지금 필자가 독자들에게 말씀드리고 있는, "천주성교실록"이 1628년 이후 어느 시기에 개정 작업을 하였고 또 언제쯤에 출판된 것이지에 대하여, 최근에 들어와 많이 부족한 죄인인 필자가 정밀하게 분석한 한문본 천주교 문헌들과 그 결과들에 대하여서는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글에 자세하게 기록하여 남기고자 합니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1851.htm [주: 본글의 주소임] <--- 필독 권고

4-8. 바로 위의 제4-7항에서 매우 간단하게 안내한 분석 작업의 결과로서 그동안 필자가 인지하지 못하였던 더 분명한 역사적 사실들을 파악할 수 있게 되었기에, 이들 결과들에 근거하여, "천주성교실록"이 1628년 이후 어느 시기에 개정되었고 또 언제쯤에 출판된 것이지에 대하여 더 정밀하게 들여다 보면서 내용 분석을 수행한 결과, "천주성교실록"의 개정판이 1637년-1641년 사이의 기간 중에 출판되었을 것임을 필자가 드디어 확신하게 되었는데, 그러나 애석(?)하게도, "천주성교실록"이 1637-1741년 사이에 개정되고 출판되었음이 방호 신부님(1910-1980년)에 의하여 이미 고증(考證)되었다고 합니다. 이에 대한 더 자세한 내용은 다음의 주소에 있는 논문의 첫 페이지의 맨 오른쪽 열(column)에서 각주 7이 이 붙은 부분과 이 각주 7을 꼭 보도록 하십시오:

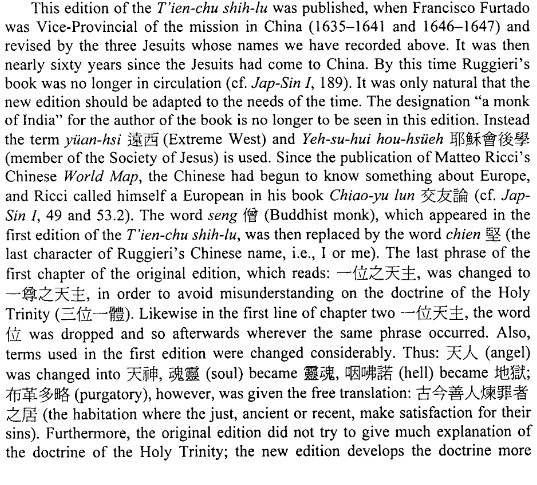

출처 1: http://ccsdb.ncl.edu.tw/ccs/image/02_029_001_01_01.pdf <----- 필독 권고 출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1543-1607_미카엘_루지에리/2010_이신덕_명말청초래화야소회사지중국불교관.pdf <----- 필독 권고 (발췌 시작) 另一題名為《天主聖教實錄》、現在較常見到的《天主聖教實錄》版本是由梵蒂岡教廷圖書館為Borg Cinese 324 (1)。影印本輯入《天主教東傳文獻》續篇。각주 5 署名為耶穌會後學羅明堅述:「同會陽瑪諾、費奇規、孟儒望重訂,值會傅泛際准」,要知道陽瑪諾(Emmanuel Diaz) 來華是在1610 年、費奇規(Gaspar Ferreira)1604 年, 而傅泛際(Franciscus Furtado) 是1621 年來華,孟儒望(João Monteiro)來華最晚,是在1637 年才來華;각주 6 也就是說,現在經由陽瑪諾、費奇規、孟儒望重訂、值會傅泛際准的《天主聖教實錄》版本最早也是1637 年以後的事;學者方豪考證此刻本的刊刻是在1637-1641 年間。각주 7

----- 각주 5: 羅明堅,《天主聖教實錄》,載《天主教東傳文獻續編》(臺北:臺灣學生書局,1966 年影印本),第2 冊,頁755-838。 각주 6: 《 在華耶穌會士列傳及書目》,頁 110、156、249。 각주 7: 方豪,〈天主聖教實錄序〉,《天主教東傳文獻續編》,頁25。 ----- (이상, 발췌 끝)

게시자 주 4-8: (1) 위의 발췌문에서, 특히 제아오 몬테이로 신부님(孟儒望, João Monteiro,1602-1648년)을 반드시 주목하십시오. 왜냐하면, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 이 신부님의 저서인 "천학략의"가 전달하는 내용을 잘 읽어보면, 이 신부님의 학덕이 대단히 높은 것을 알아차릴 수 있기 때문입니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1792.htm <----- 필독 권고

(2) 특히, 성 아우구스티노(St. Augustine)의 삼위일체에 대한 가르침과 이 가르침을 따르고 또 더 심화시킨 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas)의 신학 대전(Summa Theologiae)의 해당 부분의 내용을 대단히 깊이있게 잘 이해하고 계신 분이 바로 이 신부님이셨기에, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, "천주성교실록"이라고 불리게 되는 이 책을 위한 개정 작업은 학덕이 높은 그리고 청춘인 바로 이 제아오 몬테이로 신부님께서 주관하셨다는 생각입니다. (이상, 게시자 주 4-8 끝) [이상, 2017년 8월 15일자 내용 추가 끝] (이상, 발췌 끝) (이상, 발췌 끝)

2-2. 다음은 위에 발췌된 영어 문장들 중에서 제98쪽과 제99쪽에서 발췌한 바입니다. 대괄호 [ ] 안의 설명들은 독자들의 편으를 위하여 번역자인 필자가 추가한 것입니다:

(제98쪽에서 발췌 시작) This edition of the T'ien-chu shil-lu was published, when Francisco Furtado was Vice-Provincial of the mission in China (1635-1641 and 1646-1647) and revised by the three Jesuits whose names we have recorded above. It was then nearly sisty years since the Jesuits had come to China. By this time Ruggieri's book was no longer in circulation(cf. Jap-Sin I, 189). It was only natural that the new edition should be adpated to the needs of the time.

T'ien-chu shil-lu(천주실록)의 바로 이 편집본은, 프란치스코 푸르타도(Francisco Furtado)가 중국에서 선교의 부관구장(Vice_Provincial)이었을 때에(1635-1641년 및 1646-1647년) 출판되었으며 그리고, 그들의 이름을 우리가 위에서 이미 기록한, 세 명의 예수회 회원들[즉, 동일한 예수회 소속의 Yang Ma-no (Manuel Dias Jr., 즉, "[(천주강생)성경직해"의 저자인] 주니오르 디아스 신부님), Fei Ch'i-kuel (Gasper Fereira) 그리고 Meng Ju-wang (Joao Menteiro, 즉, ["천학략의"의 저자인] 제아오 몬테이로 신부님)에 의하여 개정되었습니다. 그 시기는 중국에 예수회 회원들이 들어온 이후 거의 60년이 된 시점이었습니다. 바로 이 시기에 즈음하면 루지에리 신부님의 책은 더 이상 유통되지/사용되지 않았습니다(cf. Jap-Sin I, 189). 이 새로운 편집본(즉, 천주성교실록)이 그 당시의 필요들에 따라 마땅히 각색되어야만(be adapted) 하는 것은 오로지 자연적일뿐이었습니다. (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

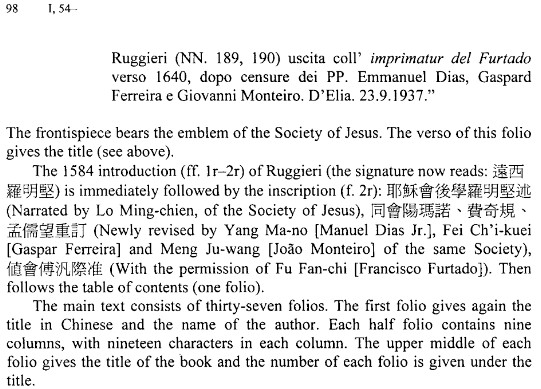

그리고 위에 발췌된 영어 문장들의 제일 마지막에서 두 번째 단락 중에는 다음과 같은 서술이 있습니다:

(제99쪽에서 발췌 시작) The seventh chaapter of the new adition adds a new item, namely, 天主聖性章(chapter on the Divine nature of God). In short, the new adition makes so many changes that the original book is greatly improved. The book has the qualities of a modern catechism.

이 새 편집본(즉, 천주성교실록)의 제7번째 장은 한 개의 새로운 조항(item), 즉, 천주성성장(天主聖性章, 하느님의 신성에 대한 장)을 추가합니다. 요약하면(in short), 이 새로운 편집본은 대단히 많은 변경들을 하여 그리하여 그 결과 원 책은 크게 개선됩니다. 이 책은 한 권의 현대의 교리서의 자질들을 가집니다. (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

게시자 주 2-2: (문제점 한 개) 그리고 바로 이 "천주성성장"에서, 이 책 안에서 처음으로, "聖神"이라는 차용(借用) 번역 용어가, 이 차용 번역 용어의 원 자구적 의미(literal sense)에 대한 설명/정의(definition)의 제시 없이, 사용되기 시작합니다. 그리고 이어지는 본문 중에서도 이 차용(借用) 번역 용어의 원 자구적 의미에 대한 설명/정의(definition)는 제시되지 않습니다,

이번 글에서는, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들의 한문본 천주교 교리서들 중의 어느 문헌에서, 지금 필자가 지적한 차용(借用) 번역 용어 "聖神"의 원 자구적 의미에 대한 설명/정의(definition)가, 처음으로/최초로, 구체적으로 주어지고 있는지를 함께 정밀하게 고찰하도록 하겠습니다.

왜냐하면, "聖神"이라는 차용(借用) 번역 용어로 사용되는, "聖神"이라는 한자 단어의 원(original) 자구적 의미(literal sense)에 대한 설명/정의(definition)가 제시된 바로 이 문헌이 당시의 예수회 소속의 신부님들 사이에서 수용되고 또 출판된 이후에, 비로소 이 새 편집본(즉, 천주성교실록)이 마련되었을 것임은 대단히 자명한 일이기 때문입니다. 이 지적은 많이 부족한 죄인인 필자가 예수회 소속 신부님들에 의하여 저술된 상당한 분량의 한문본 천주교 교리서들 사이에 존재하는 내적인 상호 의존 관계 안에서 이들 문헌들에 대한 본문 분석(textual analysis)의 한 개의 결과로서 말씀드리는 것입니다. (이상, 게시자 주 2-2 끝)

2-3. 1590년대 후반부에 이미 저술 완료된 것으로 알려진 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 "천주실의" 본문 중에 삼위일체에 대한 구체적인 설명이 없으며, 따라서, "천주실의"의 본문 중의 하느님에 대하여 서술하는 특정 부분의 전후 문맥 안에서, 현재까지도 "한문 문화권"에서 여전히 사용 중인, 성삼위/삼위일체 하느님의 위격들을 나타내는 칭호/호칭들로서 사용되는 음역(音譯)된 용어들, "罷德肋"과 "費略"도 전혀 사용되지 않았고 그리고 이들에 대응하는 차용(借用) 번역 용어 칭호/호칭들 "聖父"와 "聖子"도 전혀 언급되지 않고 있습니다. 그러나, 삼위일체 개념과 무관한 다른 문맥 안에서, "聖神"이라는 용어는 다른 의미로 사용되고 있다는 생각이며, 지금 말씀드린 바는, 예를 들어, 다음의 주소들에 접속하면 확인할 수 있습니다:

출처 1: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=804348&searchu=%E8%81%96%E7%A5%9E 출처 2: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=407467&searchu=%E8%81%96%E7%A5%9E 출처 3: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=938302&searchu=%E8%81%96%E7%A5%9E

[내용 추가 일자: 2022년 6월 25일] 특히, 다음은 바로 위의 출처 3에서 발췌한 바인데, 마태오 리치 신부님의 "천주실의" 본문에서 사용된 차용 번역 용어인 "聖神"(성신)은, 라틴어 Sanctus [영어 Saint]에 대응하는 번역 용어일 수도 있음을 짐작할 수 있는데, 왜냐하면 첫 문장에서, "한 개의 수도회를 수립한, 요즈음 拂即祭斯榖(프란치스코)라고 불리는 사람을 두고서 聖神"이라고 기술하고 있기 때문입니다:

출처 3: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=938302&searchu=%E8%81%96%E7%A5%9E (발췌 시작) 往時敝邑出一名聖神,今人稱為『拂即祭斯榖』,首立一會,其規戒精密,以廉為尚,今從者有數萬友,皆成德之士也。初有親炙一友,名曰『如泥伯陸』,會中無與比者,其學豁然,日增無息。有一邪鬼憎妒,欲沮之,偽化天神,旁射輝光,夜見於聖神私居曰:「天神諭爾,如泥伯陸德誠隆也,雖然,終不得躋天堂,必墮地獄。天主嚴命已定,不可易也。」 (이상, 발췌 끝)

그리고 지금 바로 위에서 많이 부족한 죄인인 필자가 지적한 바는, 다음에 발췌된 영문본 "천주실의", 즉, "The True Meaning of The Lord of Heaven"[Editor: Robert A. Maryks; 2016; Institute for Advanced Jesuit Studies; Boston College], 제368항과 그 각주에서도 확인됩니다:

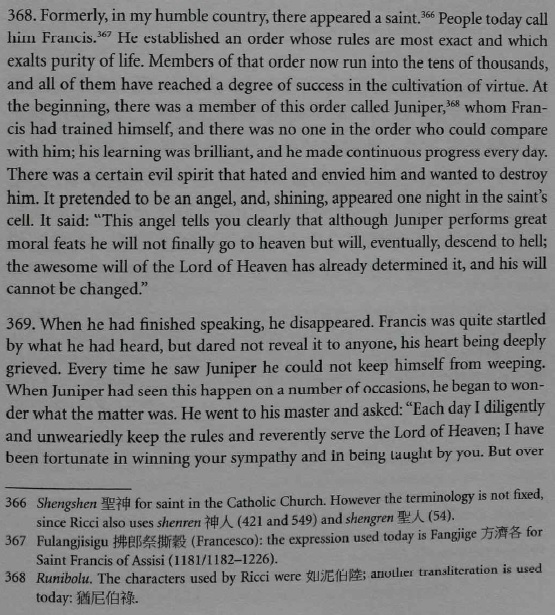

(발췌 시작)

성신_in_영어본_천주실의_제368항.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 제368항이 위의 출처 3에서 발췌된 한문본 천주실의 본문의 영어 번역문임은 매우 분명하다. 각주 제366번 및 각주 제367번을 또한 보라. (이상, 발췌 끝)

따라서, 마태오 리치 신부님에 의하여 한문본 천주교 교리서 및 호교서인 "천주실의"가 저술될 1590년대 후반부 당시에, 영어로 "saint"로 번역되는 라틴어 용어에 대응하는 번역 용어로서, "聖人" 대신에, "聖神"이라는 한자 단어가 선택된 이유는, 아마도 16세기 후반부의 중국인들에게 널리 알려져 있었던 노자의 "도덕경"에 총 32번에 걸쳐 사용되고 있는 "聖人"이라는 한자 단어의 의미가 "통치자"/"지배자"/"제왕"(ruler)였음을, 한문에 조예가 대단히 깊으셨다고 알려진 마태오 리치 신부님께서 이미 잘 알고 계셨기 때문이었을 것이라는 생각을 하게 됩니다.

그러나 이러한 생각은, 왜냐하면, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, "천주실의"의 본문 중에 "聖人"이라는 번역 용어가 사용되고 있기 때문에, 한 개의 결론으로서 도출될 수 없다는 생각입니다: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=938302&searchu=%E8%81%96%E4%BA%BA <----- 필히 확인하라

다른 한편으로, "왜냐하면 사람의 영혼(soul)"은, 정의에 의하여(by definition), 또한 "영(spirit, 神)"이기 때문에, 따라서, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 11) "聖神"(성신)이라는 한자 단어가 "Sanctus [영어 Saint; 거룩한 인격]의 영혼"에 대응하는 차용 번역 용어로서 사용된 시점은, 아무리 늦더라도, 1583년에 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 마태오 리치 신부님에 의하여 "천주실의"가 저술된 시점, 즉, 1590년대 후반부까지 거슬러 올라감을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 2-3: 그런데, 전혀 예상밖으로, 예를 들어, 다음에 발췌된 바들에서 확인할 수 있듯이,

(i) 1629년에 출판되었다고 알려진 "천학초함"에 포함된, 판토하 신부님에 의하여 저술되어 1614년에 초간된, "칠극", 권7, 책태, 제1101쪽에서 "거룩한 인격(saint)의 영혼"을 말하는 번역 용어로 사용된 "聖神"(성신)이,

(ii) 아무리 늦더라도, 1931년에 이르면, 중국 상해 소재 토산만인서관에서 인쇄된 판토하 신부님의 수덕서인 "칠극", 권7, 책태, 제286쪽에서 "聖靈"(성령)으로 교체되었습니다.

그러나 만약에 이 교체가 1931년경에 상해 소재 토산만 인쇄소에서 처음으로/최초로 나타났다면, 교의 신학적으로, 정말로 커다란 문제가 아닐 수 없습니다. 왜냐하면, 중국 본토에 선교사로 파견된 개신교회 측의 선교사들에 의하여, 19세기 중반 이후에 들어와[주: 아래의 제8항 참조], 처음으로 사용되기 시작한 번역 용어인, 따라서 한문 문화권 내의 천주교회의 고유한 용어가 아닌 것이 분명한, "聖靈"(성령)은, 한분이신 성삼위 하느님의 제3위격 하느님이신 "the Holy Spirit"을 나타내는 용어가 분명하기 때문입니다:

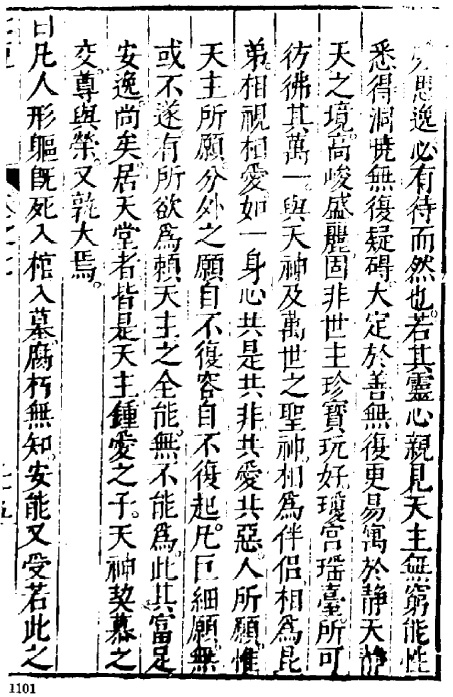

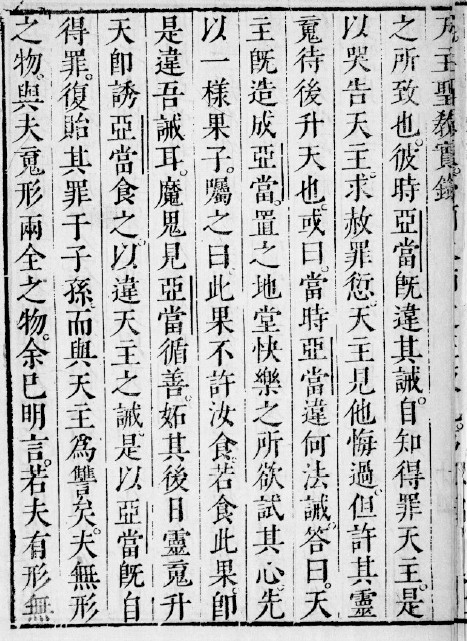

(i) 출처: 1629년에 초간된 것으로 알려진 "천학초함"에 포함된 "칠극", 권7, 책태, 제1101쪽

출처 1: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/칠극/contents.htm 출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/천학초함/칠극/칠극卷之七.pdf - 책태 (발췌 시작)

성신_in_1629_천학초함_칠극_권7_책태_제1101쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 네 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

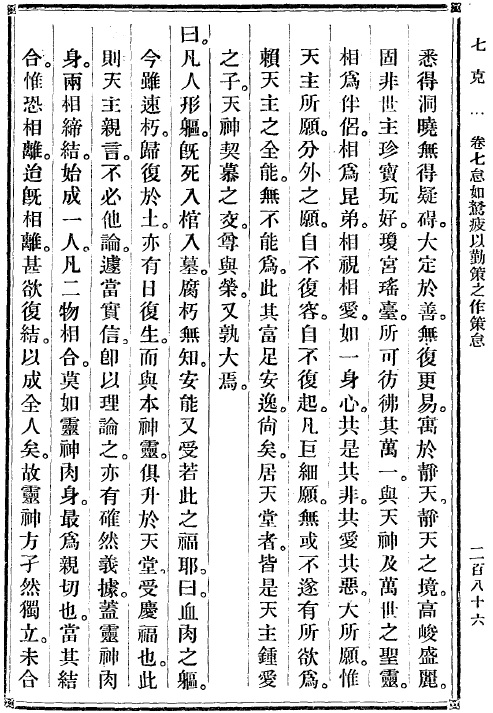

(ii) 1931년에 중국 상해 소재 토산만인서관에서 인쇄된 판토하 신부님의 수덕서인 "칠극", 권7, 책태, 제286쪽

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/칠극/칠극_龐迪我.pdf (발췌 시작)

성령_in_1931_칠극_권7_책태_토산만_제286쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

더 나아가,

(iii) 다음은, 필자가 확인한, 1629년에 출판된 "천학초함"에 포함된 "칠극", 권7, 책태에서 "聖神"(성신)이라는 단어가 사용된 쪽(즉, pages)들 입니다: 1101쪽(성신), 1102쪽(제"신성" 지 신령), 1105쪽(성신), 1106쪽(성신, 성신), 1109쪽(제 천당지 성신, 제"신성"), 1110쪽(중성신, 성신, 성신, 성신)

(iv) 그리고 다음은, 필자가 확인한, 1931년에 출판된 토산만본 "칠극", 권7, 책태에서, "聖神"(성신)이 "聖靈"(성령)으로 교체됨이 있는 쪽(즉, pages)들 입니다: 286쪽(성령), 287쪽(제"성인" 지 신령, OK), 289쪽(성령, 성령, 성령), 291쪽(제 천당지 "성인", 제성령), 292쪽(중성령, 성령, 성령, 성령),

따라서, 많이 부족한 죄인인 필자의 생각에, 바로 위에서 지적한 용어 교체의 오류는 상해 소재 토산만 인쉐소의 "식자공의 오류들이 결코 아니다"라는 생각입니다.

(v) 그리고 바로 위의 (iii)과 (iv)를 확인하는 구체적인 방법은 다음과 같습니다:

다음의 주소에 접속한 후에, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/칠극/contents.htm

간체자 "칠극" 아래에 있는 "칠극"의 각 편에 접속하면 가지게 되는 화면에서, Shift + F 한 후에, "圣灵"를 key word로 하여 본문 검색을 하면, 간체자 "칠극"의 본문 중에서, 권7, 책태에서만 오로지 "圣灵"(성령)이라는 간체자 단어가 총 9번 사용되었음을 확인할 수가 있습니다. 그리고 바로 이 검색 결과에 근거하여, "천학초함"에 포함된 "칠극"과 1931년 토산만판 "칠극" 이들 둘 다 중의 해당 본문을 찾아, 위의 제(iii)항과 제(iv)항의 결과들을 도출하였습니다. 그리고 바로 이러한 용도로 사용하기 위하여, 애초에, 측, 2013년 8월 8일에, 간체자 "칠극"을 확보하여 제공하였던 것입니다.

(iv) 그리고 바로 위의 제(v)항에 공지한 방법을 사용하면, 판토하 신부님께서 "칠극"을 저술하면서, 인간 집단들의 두 종류들을 분명하게 구분하기 위하여, "聖神"(성신)과 "聖賢"(성현) 이라는 단어들을 사용하셨음을 구체적으로 확인할 수 있습니다. 이것은, 바로 위의 제(v)항에 추가적으로, "聖賢"(성현)의 간체자인 "圣贤"을 key word로 하여 간체자 "칠극"을 검색해 보면, 바로 확인할 수 있습니다.

(vii) 지금까지 이번 항에서 실증적으로 고찰한 바로부터, (A) 판토하 신부님의 "칠극"을 우리말로 번역할 때에, 번역 대본은, 현재까지 전해오는 가장 오래된 판본인 것으로 알려진 "천학초함"에 포함된 "칠극"이어야 하고, 그리고 또한, (B) "천학초함"에 포함된 "칠극" 이외의 그 이후의 시기에 출판된 "칠극"의 한문 본문[예를 들어, 토산만본 "칠극"]을 독자들에게 제시하여서는 결코 아니됨을, 확인하였다는 생각입니다. [이상, 2022년 6월 25일자 내용 추가 끝]

[내용 추가 일자: 2022년 6월 29일] (viii) 위의 제(iii)항과 제(iv)항에서 말씀드린 바들을 구체적으로 확인인한 후에, 바로 이러한 교체가 1931년에 출판된 토산만본 "칠극", 권7, 책태에서 처음으로/최초로 발생한 것인지에 대하여 실증적으로(positively) 확인하여야 할 필요성이 대두되었으며, 그리하여, 이에 따라 많이 부족한 죄인인 필자가 추가적으로 확인하였더니, 예상 밖으로, 다음에 발췌된 바에서 확인할 수 있듯이, 우리나라 조선에서 1791년에 발생한 진산사건과 관련하여 잘 알려진, 구베아 주교의 준을 받아 1798년에 출판된 "칠극", 권7, 책태에서 이미 바로 이러한 교체가 진행되었음을 실증적으로(positively) 확인할 수 있었습니다:

출처 1: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/칠극/contents.htm 출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/칠극/1798년판_칠극_구베아_주교_준/권지6-권지7.pdf (발췌 시작)

성령_in_1798년판_칠극_권지7_책태_제28b.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽에서 두 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝) (이상, 게시자 주 2-3 끝)

(ix) 그런데, 구베아 주교의 준을 받아 1798년에 출판된 "칠극"의 판권 기록에서, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 바로 이 책이 "1643년에 판토하 신부님에 의하여 저술되었다"고 밝히고 있는데, 그러나 이것은 명백하게 역사적 사실일 수가 없습니다. 왜냐하면 판토하 신부님께서는, 많이 부족한 죄인인 필자가 아는 한, 1616년에 발생한 남경교난 때문에 마카오로 구축되어, 1618년에 마카오에서 선종하셨다고 잘 알려져 있기 때문입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/칠극/1798년판_칠극_구베아_주교_준/권지1.pdf (발췌 시작)

판권_in_1798년판_칠극_권지1.jpg (이상, 발췌 끝)

따라서, 구베아 주교의 준을 받아 1798년에 출판된 "칠극"의 판권 기록에서 밝히고 있는 바와 관련하여, 많이 부족한 죄인인 필자가 또한 1643년 당시의 상황을 또한 고려하여 생각할 때에, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 13) 구베아 주교의 준을 받아 1798년에 출판된 "칠극"의 판권 기록에서 밝히고 있는 바는, 바로 이 책이 1643년에 개정 출판된 "칠극"을 구베아 주교가 다시 출판하였다고 밝히는 것에 해당함을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, 1643년이, 매우 특별하게, 루지에리 신부님과 마태오 리치 신부님이 중국 본토에 처음으로 입국한 1583년부터 그 이후 약 60여년 동안, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들 중에서, 예를 들어, 마카오 소재 성 바오로 대학에서 교수를 역임한 학덕이 높은 분들에 의하여 출판된, 따라서 그리 많이 않은 분량의, 한문본 천주교 문헌들에서, 그러나 개별 신부님들에 의하여 일관성 및 통일성 없이 도입되어 사용되어온 중국어 번역 용어들의 전반에 걸쳐, 수정 및 교체 작업을 함으로써, 장차 예수회 소속의 신부님들이 계속하여 일관성있게 사용할 번역 용어들을 확정하고자 하는 작업이, 위의 제2항에서 이미 말씀드렸듯이, 몬테이로 신부님 등에 의하여 완료된 직후 시점이기 때문입니다.

(x) 그리고 아래의 제2-7항에서 말씀드리는 바와 관련하여, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 졸글에서, 특히 1643년 직전에, 1629년에 출판되었다고 알려진 "천학초함"에 포함된, 판토하 신부님에 의하여 저술되어 1614년에 초간된, "칠극", 권7, 책태, 제1101쪽 등에서 "거룩한 인격(saint)의 영혼"의 번역 용어로 사용된 "聖神"(성신)을 "聖靈"(성령)으로 교체하는 작업은, "천주강생성경직해"의 저자인 주니오르 디아스 신부님에 의하여 주도적으로 진행되었음에 대하여, 실증적으로(positively) 입증/고증하도록 하겠습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2538.htm <----- 또한 필독 권고 [이상, 2022년 6월 29일자 내용 추가 끝] (이상, 게시자 주 2-3 끝)

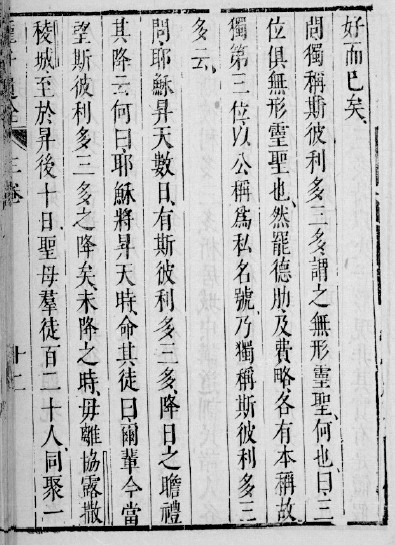

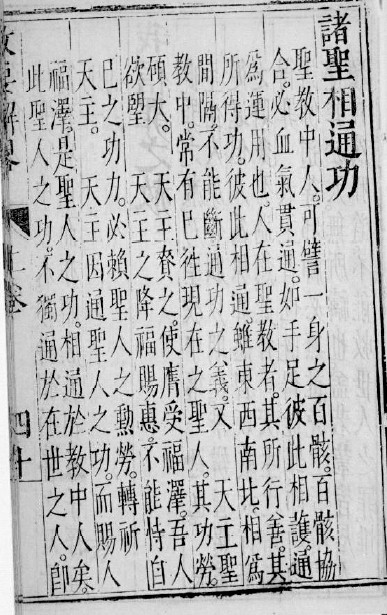

2-4. 2-4-1. "칠극"을 저술한 판토하 신부님(1571-1678년)께서 1600년 경에 저술한 것으로 알려진 "방자유전", 권3, 제12쪽에는, 종도신경(즉, 사도신경) 중의 제9번쨰 문장, 즉, 요즈음 표현으로 "성령을 믿으며"에 대한 해설에서, 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격을 말하는 라틴어 "Spiritus Sanctus"의 음역(音譯)인 "사피리다삼다"만이 오로지 "無形靈聖(무형영성, 즉, 형체가 없는 영적 거룩한 존재)"이라고 불리는 이유로서, 성삼위/삼위일체 각각은 "無形靈聖(무형영성)"이나 그러나 "파덕륵"과 "비략"이 각각 [제1격과 제2격의] 본 칭호/호칭에 있으므로, 따라서 오로지 제3격만이 이 "공칭(公稱)"[즉, "無形靈聖(무형영성)"]으로써 개별 명호로 삼으며, 그리하여 오로지 "사피리다삼다"만이 그렇게 불린다는 설명이 제시되어 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1571-1618_디에고_데_판토하/1600_방자유전.htm (발췌 시작) 방자유전_권3_76-80_전사피리다삼다 (<--- 여기를 클릭하십시오)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)부터 다섯 번째 열까지 읽도록 하십시오. (이상, 발췌 끝) 2-4-2. 그러나, 많이 부족한 죄인인 필자가 확인한 바에 의하면, 1600년 경에 저술된 것으로 알려진 방자유전 전체 본문 어디에도 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격을 나타내는 "聖神"이라는 호칭/칭호에 대한 설명도 없고 그리고, 더 나아가, 방자유전 전체 본문 중에서 성삼위/삼위일체의 세 번쨰 위격의 칭호/호칭으로서 "聖神"이라는 표현은 사용되지 않고 있습니다.

2-4-3. 다른 한편으로, 방자유전 전체 본문 중에서, 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 "천주실의"에서처럼, 삼위일체 개념과 무관한 다른 문맥 안에서, "聖神"이라는 용어는 다른 의미, 즉, "천당에 이미 가 계신 성인(Saint, 즉, 거룩한 인격, holy person)의 영혼"이라는 의미로 사용되고 있습니다. 이것을 더 구체적으로 말씀드리면 다음과 같습니다: 즉, "방자유전", 권3, 제14쪽의 오른쪽면에는, 다음과 같이, 종도신경(즉, 사도신경) 중의 제10번쨰 문장, 즉, 요즈음 표현으로 "거룩하고 보편된 교회와 모든 성인의 통공을 믿으며"에 대응하는 문장에 대한 해설에서, "聖神相通功(성신상통공)" 이 사용되고 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1571-1618_디에고_데_판토하/1600_방자유전.htm (발췌 시작) 방자유전_권3_80-86_전유성이공액격륵서아성신상통공 (<--- 여기를 클릭하십시오)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 세 번째 열(column)에 있는 소제목을 보십시오. "諸聖" 대신에, "聖神"이 사용되고 있음을 확인할 수 있습니다. (이상, 발췌 끝)

2-5. 또다른 한편으로, 다음의 주소에 접속하면, 성삼위/삼위일체 하느님의 세 위격들을 말하는 "聖父", "聖子", "聖神" 용어들 모두가 줄리오 알레니(Aleni) 신부님(1582-1649년)의 저서들인 "천주강생연행기략"과 "천주강생인의" 둘 다에서 사용되고 있음을 구체적으로 확인할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1853.htm <----- 필독 권고

그러나, 이들 두 문헌들 "천주강생연행기략"과 "천주강생인의"에서, (i) "聖神"이라는 차용(借用) 번역 용어로 사용되는, "聖神"이라는 한자 단어의 원(original) 자구적 의미(literal sense)에 대한 설명/정의(definition)도 주어지지 않고, 그리고 또한, (ii) "聖神"이라는 차용 번역 용어는, 더 이상 "성인(Saint, 거룩한 인격, holy person)"의 의미로 사용되지 않고, 오로지 성삼위/삼위일체의 제3위격의 칭호/호칭으로서만 사용되고 있습니다.

따라서, 본글에서 다루고 있는 주제에 관한 한, 1635년 경 이후에 예수회 소속의 신부님들에 의하여 저술된 천주교 한문본 문헌들까지 굳이 들여다볼 이유는 별로 없다는 생각입니다.

게시자 주 2-5: 바로 위의 제2-5항의 첫 부분에서 말씀드린 바에 대한 더 자세한 내용을 필자가 별도의 글로 작성하기로 한 이유는, 이와 같이 분명한 역사적 사실로 파악되는 바를 대다수의 독자들에게 지루할 수 밖에 없는 본글의 한 가운데에서만 오로지 말씀드리고 지나가는 것은, "한문 문화권" 전체에 대한 선교/전교(mission)/복음화(evangelization)를 위한 줄리오 알레니(Aleni) 신부님(1582-1649년)의 노고를 생각할 때에, 결코 합당하지 않다는 필자의 판단 때문입니다.

2-6. 바로 위의 제2-5항에서 말씀드린 바는, 예를 들어, 다음에 그 유관 부분이 발췌된, 1636년부터 1640년대 중반의 시기에 걸쳐 저술되어 출판된 것으로 파악되는, 주니오르 디아스 신부님(1574-1659년)의 저서인 "(천주강생)성경직해", 잡사지목록에 표제어들로서 수록된 "천주성부", "천주성자", 그리고 "천주성신"이라는 용어들을 보더라도 분명할 것입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1574-1659_엠마누엘_주니오르_디아스/1636_천주강생성경직해.htm (발췌 시작) "성경직해", 권0_8_잡사지목록_19-83 (<--- 여기를 클릭하십시오) [잡사지목록 필독 권고]

(이상, 발췌 끝)

2-7. 또한, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 1641년에 주니오르 디아스 신부님(1574-1659년)에 의하여 마련된, "경교비문" 의 일부 구절들에 대한, 주석들에서, (i) 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격을 말하는 "聖神 (즉, Spiritus Sanctus)"과, (ii) 구성 성분인 낱글자들의 자구적 의미(literal sense)대로 이해하여야 하는 "聖靈 [holy soul, 거룩한 영혼]"이, 이미 이 시기쯤에 이르면, 명확하게 구분되어 사용되고 있음을 확인할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1844.htm <----- 필독 권고

3. 이번 항에서는, 위의 제2-2항에서 필자가 제시한 한 개의 문제점을 해결하기 위하여, 연대순에 있어, 거슬러 올라가면서 천주교 한문본 문헌들을 함께 살펴보도록 하겠습니다.

3-1. 다음은 중국인 평신도인 양정균(1562-1627년)의 저서인, 1621년 경에 저술되었다고 알려진, "천석명변"에서 발췌한 바입니다. 성삼위/삼위일체 하느님에 대하여, "파덕륵"의 각주에서 "부", "비략"의 각주에서 "자", "사피리다3다"의 각주에서 "聖神(성신)"이라는 차용 번역 용어들이 사용되고 있음을 구체적으로 확인할 수 있습니다. 그런데 "聖神"이라는 차용(借用) 번역 용어가, 이 차용 번역 용어의 원 자구적 의미(literal sense)에 대한 설명/정의(definition)의 제시 없이 사용되고 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr//pundang/4/cb/1562-1627_양정균/1621_천석명변.htm (발췌 시작) 천석명변_14_3세불_50-52 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 석씨 상교는 원래 천주 "천주3위1체"를 말하는 것과 유사하나 그러나 실제로는 동일하지 않다고 답변을 시작함. "조물주", "무형무성", "파덕륵", "부", "비략", "자", "사피리다3다", "성신", "영체", "본채", "영혼", "3사", "기함", "명오", "애욕", "5관", "천당", "석가", "여래" 등의 번역 용어들이 사용되고 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 여섯 번째 열(columns)을 보십시오. "사피리다삼다"의 각주에서, "번역하여 말하면 '聖神(성신)'이니라" 가 주어져 있음. (이상, 발췌 끝)

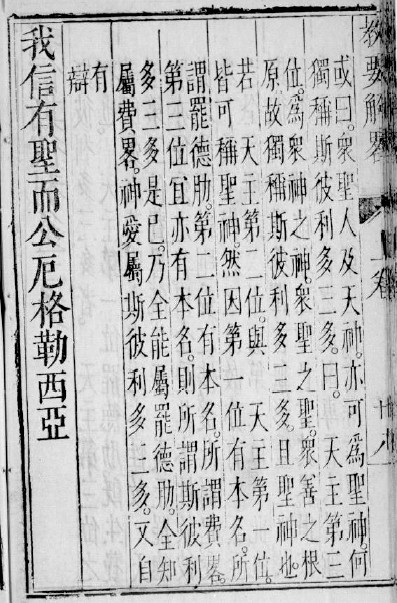

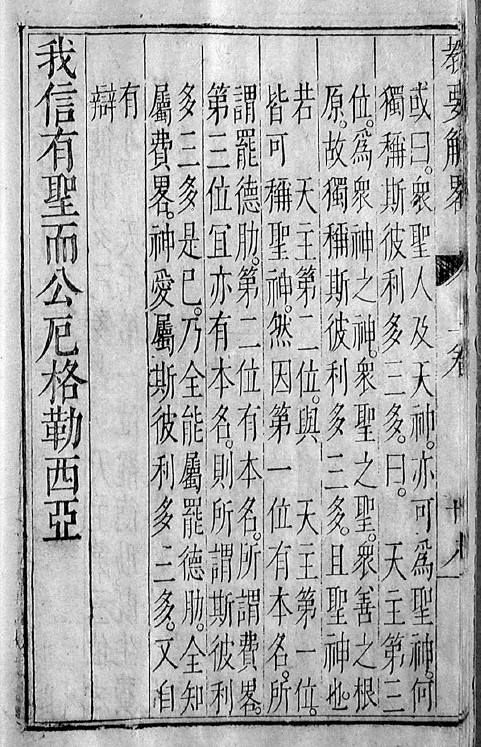

3-2. 중국인 평신도인 양정균(1562-1627년)의 저서인, 1621년에 저술되었다고 알려진, "대의편"에서, (i) 이 책의 앞부분에 있는 권하 목록 "答耶穌爲公敎聖神相通功條"와, (ii) 권하의 유관 본문 중에서, "聖神"이 "성인(Saint, 거룩한 인격, holy person)"의 의미로 사용되고 있으나, 그러나 (iii) 권하 본문 중의 "宗徒信經" (즉, "사도신경")의 유관 소제목에서만 오로지, "聖神相通功" 대신에, "諸聖相通功"이 제시되고 있음에 반드시 주목하십시오. 그런데 "聖神"이라는 차용(借用) 번역 용어가, 이 차용 번역 용어의 원 자구적 의미(literal sense)에 대한 설명/정의(definition)의 제시 없이 사용되고 있습니다. 이 항에서 간략하게 말씀드린 바에 대한 더 자세한 내용은 다음의 글에서 별도로 다루도록 하겠습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1852.htm <----- 필독 권고

3-3. 3-3-1. (이 글의 결론 1) 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략.htm

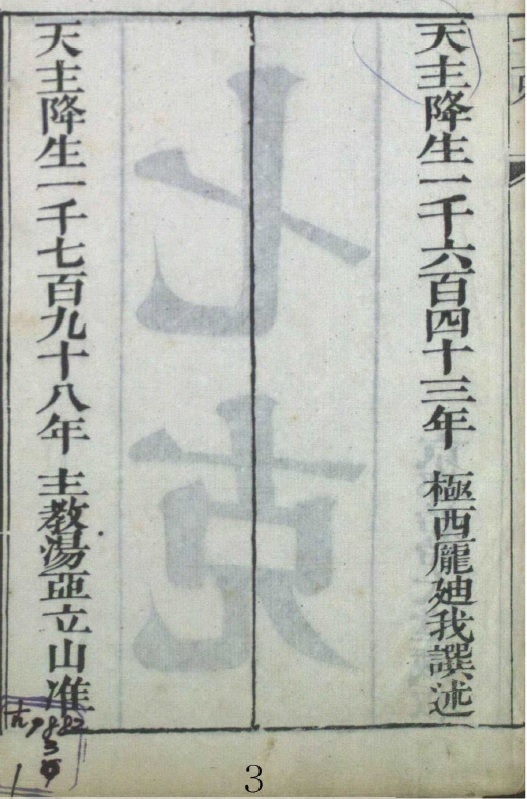

알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)에 의하여 저술된 한문본 교리서인 "교요해략"은, (i) 아래의 제3-5항에 제시된 판본에 "십계명"과 그 해설이 추가/포함된 책임을 그리 어렵지 알게 알 수 있으며,(*) 따라서, 이 책이, 1615년에 초간된 "교요해략" 초판본일 수 없는, 중판본임을 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

----- (*) 게시자 주: 다음의 주소에 집속하면, 이 사실을 필자가 처음으로 확인한 날짜가 2017년 1월 31일 쯤임을 알 수 있다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1767.htm [제5-1항] <----- 필독 권고 (발췌 시작) http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략.htm [주: 이 책은 1616년에 발생한 "남경교난" 직전에 마련된, 일본이 아닌 중국에서 출판된, 교리서인데, "조전천주십계의 십계명(A)" 대신에, "십계명(B)"가 각 계명들에 대한 해설과 함께 포함되어 있음.]

http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략_jp.htm (이상, 발췌 끝)

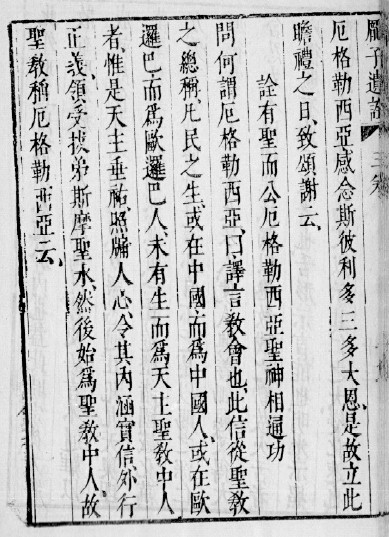

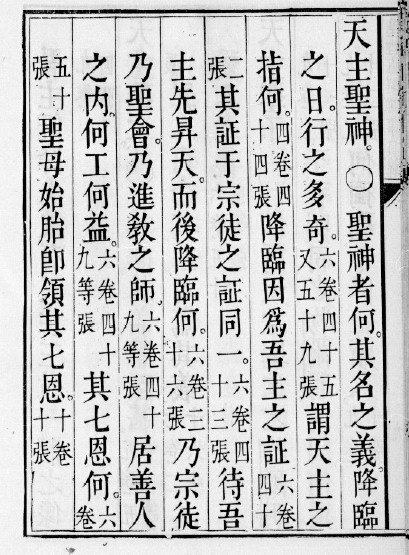

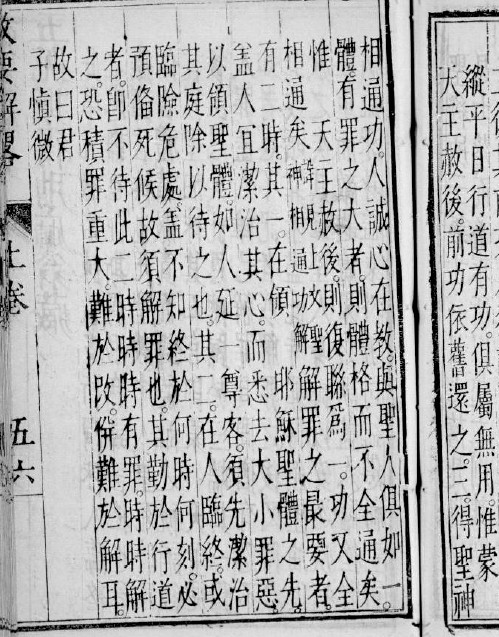

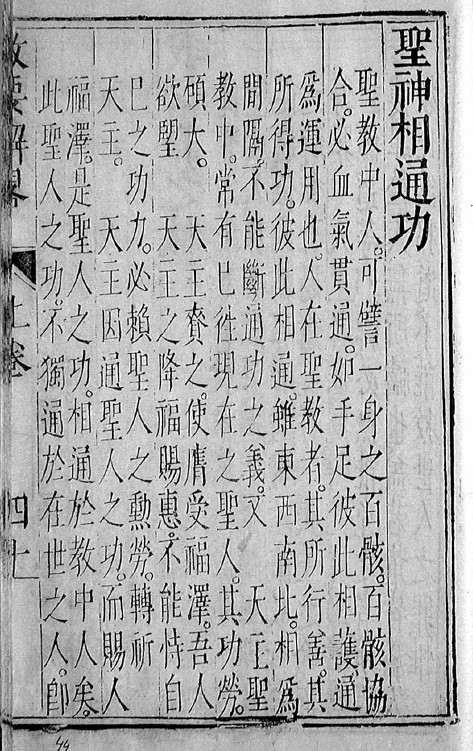

3-3-2. 더 나아가, (ii) 다음에 발췌된 "교요해략" 중판본(즉, "신수당제3각"의 중판본)의 제39쪽 오른쪽면에 서술된 한문본 "宗徒信經" 에서는, 아래의 제3-5항에 제시된, 1615년 초판본으로 생각되는, 더 이른 판본의 필사본 "교요해략"에서 사용되고 있는 "聖神相通功" 이 "諸聖相通功" 으로 교체되었으며, 그리고 (iii) 이 표현 앞에 있는 표현인 "我信斯彼利多三多"의 각주에서 "한문 문화권" 내에서 사용해온, 예를 들어, 1625년에 발견된 경교비문의 본문 중에서도 사용되고 있는 오래 된 한자 단어인, "聖神"이라는 한자 단어의 전통적 자구적 의미/정의(definition)에 근거하여, 성삼위/삼위일체의 제3위격인 "Spiritus Sanctus(斯彼利多三多)"의 호칭/칭호로 사용하기 위한 차용(借用) 번역 용어로서 "聖神"을 사용할 수 있는 근거/이유를, 아래의 제3-5항에 제시된 1615년 초판본으로 생각되는, 더 이른 판본에 주어진 동일한 문장으로, 계속하여 밝히고 있습니다:

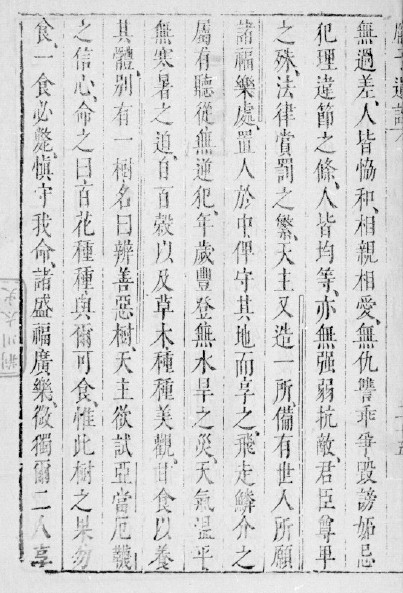

(발췌 시작) 교요해략_권지상_4_12아파사다라성박록_33-51 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 사도신경과 그 해설] [(2017년 8월 12일) 주: 많이 부족한 죄인이 확인한 바에 의하면, 중국인 평신도 양정균(1562-1627년)의 저서인 "대의편"이 저술된 시기 이후에 그러나 이 책이 출판된 해(1621년) 이전에, 교요해략 초판의 해당 낱글자들이 교체되어 그 중판이 출판되었다는 생각이며, 여기에 수록된 한문본 "宗徒信經" 에서, 1615년 초판의 "교요해략"에서 사용되고 있는 "聖神相通功" 이 "諸聖相通功" 으로 교체되었으며, 그리고 이 표현 앞에 있는 표현인 "我信斯彼利多三多"의 각주에서 "한문 문화권" 내에서 사용해온, 예를 들어, 1625년에 발견된 경교비문의 본문 중에서도 사용되고 있는 오래 된 한자 단어인, "聖神"이라는 한자 단어의 전통적 자구적 의미/정의(definition)에 근거하여, 성삼위의 제3위격인 "Spiritus Sanctus(斯彼利多三多)"의 칭호로 사용하기 위한 차용(借用) 번역 용어로서 "聖神"을 사용할 수 있는 근거/이유를, 초판에 주어진 동일한 문장으로, 계속하여 밝히고 있음. 그리고 이에 대한 더 자세한 내용은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글에 있음: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1851.htm ]

게시자 주 (i) : 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)부터 읽도록 하라. 여기에 주어진 각주의 전문이, 유관 부분에 대하여 필자에 의한 우리말 졸번역문이 또한 제시된, 아래의 제3-5항에 발췌된 바에 주어진 각주의 전문과 정확하게 동일함에 반드시 주목하라.

게시자 주 (ii): (1) 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)에, 아래의 제3-5항에 발췌된 바에서처럼 "聖神相通功"이 아니고, "諸聖相通功"이라는 표현이 "종도신경"의 본문 중에서 사용되고 있음에 반드시 주목하라.

[내용 추가 일자: 2017년 8월 28일] (2) (이 글의 결론 7) 특히, (2-1) 바로 위에 발췌된 바의 "諸聖相通功"에 있어 "聖" 낱글자가 위의 게시자 주 (i) 바로 위에 발췌된 바의 제일 왼쪽 열 중의 "聖" 낱글자와 정확하게 동일하지 않고 그리고 (2-2) 바로 위에 발췌된 바의 "諸聖相通功"에 있어 "諸聖" 두 개의 글자들의 수직(vertical) 배열을 그 아래의 글자들 "相通功"의 수직 배열과 정밀하게 비교 검토하였을 때에 "諸聖" 두 개의 글자들의 수직(vertical) 배열이 약간 왼쪽으로 기울어져 있음은, 바로 위에 발췌된 바의 "諸聖相通功"에 있어 "諸聖" 두 개의 글자들이 이전에 배치되어 있었던 "聖神" 두 개의 글자들을 교체한 글자들임을 실증적으로(positively) 입증함을 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. [이상, 2017년 8월 28일자 내용 추가 끝] (이상, 발췌 끝)

[내용 추가 일자: 2017년 9월 30일] 3-3-3. 바로 위의 (이 글의 결론 7)은, 다음에 발췌된 "교요해략" 중판본(즉, "신수당제3각"의 중판본)의 제65쪽에서 발췌한 바에 의하여 실증적으로(positively) 입증됩니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략.htm (발췌 시작) 교요해략_권지상_7_액격륵서아살격랄맹다유7_56-66 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 액격륵서아 = [라틴어] eccelesia, 즉, 교회, 살격랄맹다 = [라틴어] Sacramentum, 즉 성사(Saccrament); 7성사들과 그 해설들이 주어지고 있음. 다음의 일곱 성사들의 명칭들이 본문 중에서 소제목으로 라틴어 음역 용어들로 표기되어 있다는 생각이며, 여기에 제시된 바와 마찬가지의 순서대로 나열하면 다음과 같음: 1. 세례성사, 2. 견진성사, 3. 성체성사, 4. 고해성사, 5. 병자성사, 6. 신품성사, 7. 혼배성사] [(2017년 3월 8일) 주: 6. 신품성사 해설에서, "품급"(즉, 신품), "비사파"(즉, Bishop), "살책아탁덕"(즉, 전법사, 즉, 전도사),(*) "미살(米撒)"(즉, 미사) 등의 음역 용어들이 사용되고 있음. (*) 한국고전번역DB 제공의 다음의 주소에 접속하면, 이것을 알 수 있음: http://db.itkc.or.kr/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=MK&seojiId=kc_mk_h010&gunchaId=av010&muncheId=02&finId=002 ] [(2017년 8월 12일) 주: 4. 고해성사에 대한 해설(제54쪽 뒷면)에서, "諸聖相通功" 대신에, "聖神相通功"이라는 표현을 본문과 각주에서 각각 한 번씩 여전히 사용되고 있음.] [(2017년 9월 30일) 주: 1. 세례성사에 대한 해설(제51쪽)에서 "원죄" 라는 차용 번역 용어가 사용되고 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)의 두 번째 줄과 두 번째 열의 첫 번째 줄, 그리고 세 번째 열에 있는 두 줄의 각주를 보라. "諸聖相通功" 대신에, "聖神相通功"이 말해지고 있다. (이상, 발췌 끝) [이상, 2017년 9월 30일자 내용 추가 끝]

3-4. 중국인 평신도인 양정균(1562-1627년)의 저서인, 1621년에 저술되었다고 알려진, "대의편"에서, (i) 이 책의 앞부분에 있는 권하 목록 "答耶穌爲公敎聖神相通功條"와, (ii) 권하의 유관 본문 중에서, "聖神"이 "성인(Saint, 거룩한 인격, holy person)"의 의미로 사용되고 있음에 반드시 주목하십시오. 그런데 "聖神"이라는 차용(借用) 번역 용어가, 이 차용 번역 용어의 원 자구적 의미(literal sense)에 대한 설명/정의(definition)의 제시 없이 사용되고 있습니다. 이 항에서 간략하게 말씀드린 바에 대한 더 자세한 내용은 다음의 글에서 별도로 다루도록 하겠습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1852.htm <----- 필독 권고

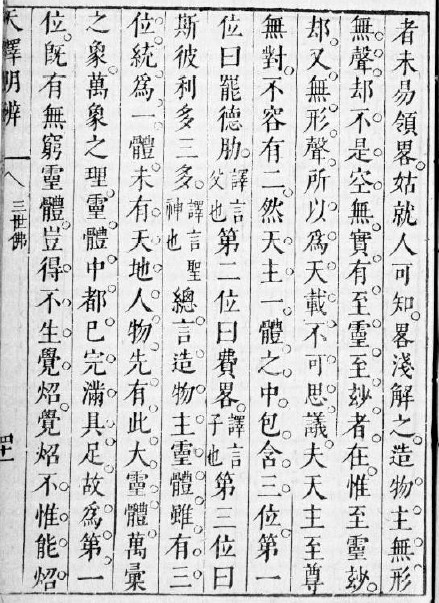

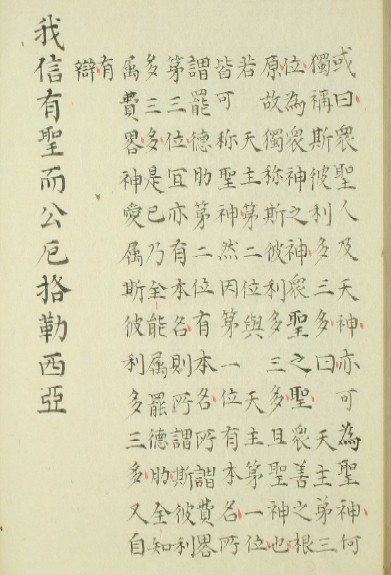

3-5. 3-5-1. (이 글의 결론 2) 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략_jp.htm

알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)에 의하여 저술된 한문본 교리서인 "교요해략"은, (i) 위의 제3-3항에서 말씀드린 판본과 비교하였을 때에 "십계명"과 그 해설이 없고, (ii) 1610년 경에 저술된 것으로 알려진 "방자유전"에 수록되어 있는 "종도신경"의 문장들 중의 일부에 "천주"라는 표현이 추가되었으며, (iii) "방자유전"에 수록되어 있는 "종도신경"의 문장들 중의 "화성"이 "조성"으로 교체되었고, (iv) "방자유전"에 수록되어 있는 "종도신경"의 문장들 중의 "부생"이 "부활"로 교체되었으며, (v) 약간의 자구 수정이 가해졌고, 그리고 특히 (vi) "방자유전"에 수록되어 있는 "종도신경"의 문장들 중의 표현 "聖神相通功"이 그대로 사용되었을 뿐, "방자유전"에 수록되어 있는 "종도신경"의 문장들과 거의 동일합니다.

따라서, 이러한 사실들로부터, 비록 이 판본이 위의 제3-3-2항에 발췌된 판본과 마찬가지로 "신수당제3각"이라고 제1쪽에 표기되어 있음에도 불구하고, 이 판본의 "교요해략"이 위의 제3-3-2항에 발췌된 판본보다 1615년에 초간된 초판본에 시기적으로 더 가까운 판본임을 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. (주: 내용 보강 일자: 2017년 8월 28일)

3-5-2. 더 나아가, 다음에 발췌된 이 판본의 한 페이지에서는, "我信斯彼利多三多"의 각주에서, "한문 문화권" 내에서 사용해온, 그리고 사족입니다만, 예를 들어, 1625년에 발견된 경교비문의 본문 중에서도 또한 사용되고 있는 오래된 한자 단어인, "聖神"이라는 한자 단어의 전통적 자구적 의미/정의(definition)에 근거하여, 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격인 "Spiritus Sanctus(斯彼利多三多)"의 호칭/칭호로 사용하기 위한 차용(借用) 번역 용어로서 "聖神"을 사용할 수 있는 근거/이유를, 처음으로 그리고 구체적으로, 밝히고 있습니다.

(발췌 시작) 교요해략_권지상_3_12아파사다라성박록_jp_17-35 (<--- 여기를 클릭하십시오)[주: 사도신경과 그 해설] [(2017년 8월 12일) 주: 여기에 수록된 한문본 "宗徒信經" 에서, 방자유전에 수록된 "宗徒信經"과 동일하게, "聖神相通功" 이 사용되고 있으며, 그리고 이 표현 앞에 있는 표현인 "我信斯彼利多三多"의 각주에서, "한문 문화권" 내에서 사용해온, 그리고 사족입니다만, 예를 들어, 1625년에 발견된 경교비문의 본문 중에서도 또한 사용되고 있는 오래된 한자 단어인, "聖神"이라는 한자 단어의 전통적 자구적 의미/정의(definition)에 근거하여, 성삼위의 제3위격인 "Spiritus Sanctus(斯彼利多三多)"의 호칭/칭호로 사용하기 위한 차용(借用) 번역 용어로서 "聖神"을 사용할 수 있는 근거/이유를, 처음으로 그리고 구체적으로, 밝히고 있음]

게시자 주: (이 글의 결론 3) (1) 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)부터 읽도록 하라. "聖神"이라는 한자 단어의 원 자구적 의미(literal sense)에 근거하여, "사피리다삼다(Spiritus Sanctus)"의 칭호/호칭으로서 사용되는 "聖神"이라는 차용(借用) 번역 용어의 정의(definition)가 제시되어 있는데, 그동안 필자가 확인한 바에 의하면, 이 정의(definition)의 제시는 한문본 천주교 문헌들 중에서 처음/최초임을 이 글의 한 개의 결론으로서 도춣합니다.

(2) (바로 위에 발췌된 바에서, 유관 부분 발췌 시작) 或曰, 衆聖人及天神, 亦可爲聖神, 何獨稱斯彼利多三多. 曰, 天主第三位, 爲衆神之神, 衆聖之聖, 衆善之根原. 故獨稱斯彼利多三多, 且聖神也.

혹은 이르기를, 무리(衆)의/모든 성인(聖人, 거룩한 인격, holy person)들 및 천신(天神)들도 또한 가히 성신(聖神)들이라 할 수 있는데,(*1) 어찌하여 사피리다삼다(斯彼利多三多, Spiritus Sanctus)만이 오로지 그렇게[즉, 성신(聖神)이라고] 일컫는지요? 답하여 가로되, 천주의 제3위는 무리(衆)의/모든 신(神, spirits, 즉, 영)들 중의 신(神, spirit, 즉, 영)이시고, 무리(衆)의/모든 거룩(聖)들 중의 거룩(聖)이시며[즉, 지성(至聖)한 존재(存在, existence)이시며], 그리고 무리(衆)의/모든 선(善)들[즉, 지선(至善)]의 뿌리이시고 근원이시니라. 따라서, 사피리다삼다(斯彼利多三多, Spiritus Sanctus)만이 다만 성신(聖神)이라고 오로지 일컫나니라.(*2)

----- (*1) 번역자 주: 바로 이 부분에서, "한문 문화권" 안에서 오래 전부터 사용되어 온 한자 단어 聖神의 전통적 자구적 의미/정의(definition)가 말해지고 있음에 주목하라.

(*2) 번역자 주: 바로 이 답변에서, "한문 문화권" 안에서 오래 전부터 사용되어 온 한자 단어 聖神의 전통적 자구적 의미/정의(definition)를 고려하여, "차용(借用) 번역 용어로 선정된 聖神"라는 "한문 문화권"의 그리스도교용 한자 용어의 정의(definition)가 명확하게 제시되고 있음에 반드시 주목하라. -----

若天主第二位, 與天主第一位, 皆可稱聖神, 然因第一位有本名, 所謂罷德肋, 第二位有本名, 所謂費略, 第三位冝亦有本名, 則所謂斯彼利多三多是已.

유사하게(若, similarly) 천주 제2위와 천주 제1위 모두를 [제3위처럼] 가히 성신(聖神)이라고 일컬을 수 있으나, 그러나 제1위는, 소위 파덕륵(罷德肋)이라고 불리는, 본명(本名)을 가지고 있고, 제2위는, 소위 비략(費略)이라고 불리는, 본명(本名)을 가지고 있기 때문에, 제3위도 마땅히 본명(本名)을 가지니, 곧 소위 사피리다삼다(斯彼利多三多, Spiritus Sanctus)가 바로 그렇게[즉, 성신(聖神)이라고] 불릴 뿐이니라. (이상, 유관 부분 발췌 및 우리말 번역 끝)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)에, 아래의 제3-3항에 발췌된 바에서의 "諸聖相通功"이라는 표현과는 다른, 그러나 1610년에 저술된 것으로 알려진 "방자유전"에 수록된 "종도신경"의 문장들 중에 등장하는 "聖神相通功"이라는 표현이 바로 이 "종도신경"의 본문 중에서 또한 사용되고 있음에 반드시 주목하라. (이상, 발췌 끝)

[내용 추가 일자: 2017년 8월 29일] 게시자 주 3-5: 다음은, (i) "신수당제3각"이라고 제1쪽에 또한 표기되어 있는, (ii) "십계명"과 그 해설들이 포함되어 있는, 그리고 (iii) 정밀하게 비교/검토를 해 보면 바로 위에 발췌된, 일본에서 필사된 "교요해략" 필사본의 필사 대본인 것이 분명한, 또다른 한 개의 "신수당제3각"인 "교요해략"에서 발췌한 바들인데. "종도신경" 본문 중의 일부 낱글자들의 교체가 바로 이 "교요해략" 내에서 발생하였음을 실증적으로(positively) 입증하는 강력한 자료입니다:

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

더 나아가, "신수당제3각"인 "교요해략"의 초판과 그 이후 판 사이에서, "종도신경" 본문에서뿐만이 아니라, 또한 많이 부족한 죄인인 필자가 구체적인 확인을 이미 수행한, "천주경"과 "성모경" 본문들의 일부 글자들이 교체된 것에 대하여서는, 별도의 글에서 더 자세하게 말씀드리도록 하겠습니다. [이상, 2017년 8월 29일자 내용 추가 끝]

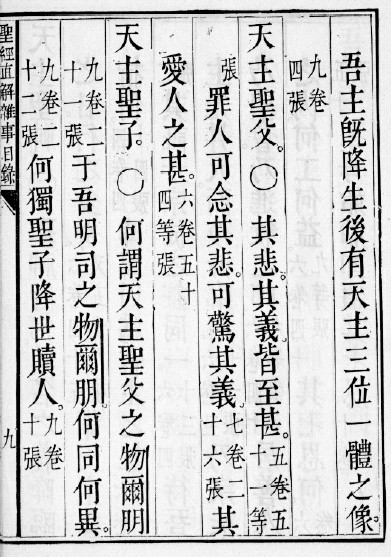

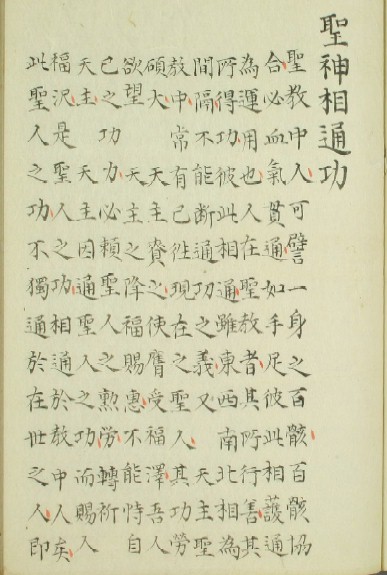

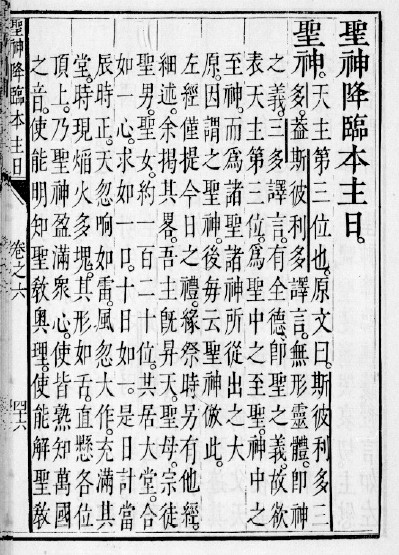

3-5-3. 바로 위의 제3-5-2항과 제3-5-1항에서 전달해 드린 내용은 또한, 예를 들어, 다음과 같이, 주니오르 디아스 신부님(1574-1659년)의 "(천주강생)성경직해"를 통하여 그동안 "한문 문화권" 내에 잘 전달되어 왔다는 생각입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1574-1659_엠마누엘_주니오르_디아스/1636_천주강생성경직해.htm (발췌 시작) "천주강생성경직해", 권6_46_성신강림본주일_375-382 (<--- 여기를 클릭하십시오) [Pentecost Sunday, 요한

복음서 14,23-29(1969년에 개정된 지금의 전례력에 있어, 다해 부활 제6주일 복음 말씀); 요한 복음서 14,30-31(1969년에 개정된 지금의 전례력에 있어, 매년 부활 제5주간 화요일 복음

말씀)]

게시자 주: (1) 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)부터 네 번째 열까지 읽도록 하라.

(2) (유관 부분 발췌 시작) 聖神, 天主第三位也. 原文曰, 斯彼利多三多. 葢斯彼利多譯言, 無形靈體, 卽神之義. 三多譯言, 有全德, 卽聖之義. 故欲表天主第三位, 爲聖中之至聖, 神中之至神, 而爲諸聖諸神所從出之原. 因謂之聖神, 後每云聖神倣此.

성신(聖神)은 천주의 제3위를 말하니라. 원문이 말하기를, 사피리다삼다(斯彼利多三多, Spiritus Sanctus)라 하니라. 대략 사피리다(斯彼利多, Spiritus)는 번역하여 말하면 무형영체(無形靈體), 곧 신(神, 즉, 영, spirit)(*)의 의미이고, 삼다(三多, Sanctus)는 번역하여 말하면, 곧 전덕(全德)을 가짐, 곧 성(聖)의 의미이니라. 따라서 천주 제3위께서 성(聖, 즉, 거룩)들 중의 지성(至聖)에 계시고, 신(神, 즉, 영, spirit)들 중의 지신(至神)에 계시어, 그리하여 모든 성(聖, 즉, 거룩)들 및 모든 신(神, 즉, 영)들이 유래하는 바(所從出)의 근원이 되심을 나타내기 위하여, 바로 이 이유로 성신(聖神)이라 일컫느니라. 후에 매번 성신(聖神)을 이르는 것은 이것을 본받는 것이니라.

----- (*) 번역자 주: 바로 여기서, "신(神, 즉, 영, spirit)"이라는 차용(借用) 번역 용어의 정의(definition)가 무형영체(無形靈體)이라고 또한 서술되고 있다는 생각이다. ----- (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

4. 4-1. (이 글의 결론 4) 바로 위의 제3항에서 필자가 독자적으로 수행한 한문본 천주교 문헌들에 대한 본문 분석(textual analysis)의 한 결과로서 우리는, "교요해략", "신수당제3각"의 중판본이 출판된 시점이 중국인 평신도인 양정균(1562-1627년)의 저서인, 1621년에 저술되었다고 알려진, "대의편"이 저술된 시점보다는 이후이나 그러나 그 초판이 출판되기 이전의 시점임을 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 4-1: 다른 한편으로, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여 번역된 한문본 "종도신경" 본문 중의 일부 자구들의 변천들에 대하여서는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글[제목: 한문본 宗徒信經 본문의 최초 출처 문헌은 판토하 신부님의 저서 방자신경유전 일 것이다]에서 별도로 다루도록 하겠습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1854.htm

4-2. (이 글의 결론 5) 바로 위의 제3항에서 필자가 독자적으로 수행한 한문본 천주교 문헌들에 대한 본문 분석(textual analysis)의 한 결과로서 우리는, 새 편집본의 "천주성교실록"이 마련되고 출판된 시점이, "교요해략", "신수당제3각"의 중판본이 출판된 시기로 추정되는 시점보다 더 이후의 시점, 즉, "1621년 경보다 더 이후의 시점"임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 4-2: 이 결론이 유의미한 이유는, 새 편집본의 "천주성교실록"이 마련되고 출판된 시점을 더 구체적으로 규명하는 과정에서, 그 이유를 제대로 밝히지 않는 바로 아래의 출처의 제4-3항에 발췌된 문헌의 제96쪽 첫 번째 단락에서 발췌된 다음과 같은 다른 연구자의 결과에 더 이상 의존하지 않아도 되기 때문입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1767.htm [2017년 1월 31일자 글] (위 출처의 제4-3항에 발췌된 문헌의 제96족 첫 번째 단락에서 발췌 시작) The new adition of the T'ien-chu sheng-chiao shil-lu 天主聖敎實錄 in Jap-Sin I, 54 and 55 (see below), was published after the death of Trigault (1628). (이상, 발췌 끝)

5. 이번 항에서는, 위의 제2-2항에서 한 개의 문제와 함께 언급되었던, 그리고, 바로 위의 제4-2항에서 한 개의 결론으로 도출하였듯이, 위의 제3항의 고찰에 의하여 1621년 이후에 출판된 것으로 입증된, 새 편집본 "천주성교실록"의 더 구체적인 개정 작업 및 출판 시기에 대하여, 함께 고찰하도록 하겠습니다.

5-1. 다음은 새 편집본 "천주성교실록"에서 발췌한 바입니다:

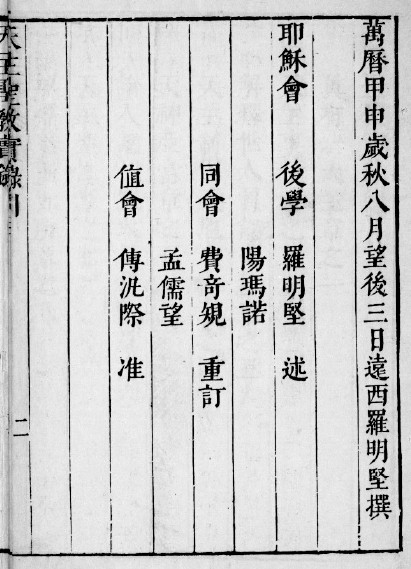

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1543-1607_미카엘_루지에리/1584_천주성교실록.htm (발췌 시작) 천주성교실록_0_인&총목_4-8-11 (<--- 여기를 클릭하십시오) [(2016년 12월 24일) 주: "오상(五常", "오륜(五倫)" 등의 유학의 고유한 용어들이 사용되고 있음. 한문 문화권 그리스도교 핵심 번역 용어들인 "인자(人子)", "영혼", "천당", "천주", "성교(聖教, 즉, 성스러운 가르침)", "지옥" 등이 사용되고 있음].

게시자 주: (1) 바로 위에 발췌된 바에서, "중정(重訂)"은 두 번째(重) 교정(校訂)임을 나타내고, "치회(值會)"는 중국의 예수회 조직 안에 있었던 책의 출판 인준(認准)/승인(承認)의 직무자를 나타내며, 그리고 "준(准)"은 이 책의 출판이 인준(認准)/승인(承認)되었음을 나타낸다.

(2) 그리고 바로 위에 발췌된 바에서, (i) 양마락(陽瑪諾)은, "천주강생성경직해"의 저자인, 엠마누엘 주니오르 디아스 신부님(1574-1659년)의 중국어 이름이고, (ii) 비기관(費奇觀)은 가스파르드 페레이라 신부님(1571-1649년)의 중국어 이름이며, (iii) 맹유망(孟儒望)은, "천학략의"의 저자인, 제아오 몬테이로 신부님(1602-1648년)의 중국어 이름이고, 그리고 (iv) 부범제(傅泛際/傅汎際)는 프란치스코 푸르타도 신부님(1587-1653년)의 중국어 이름이다. (이상, 발췌 끝)

5-2. 다른 한편으로, 다음의 정보들에 주목합니다:

5-2-1. 위의 제5-1항에서 언급된, 새 편집본 "천주성교실록"의 교정을 담당하셨던 네 분의 신부님들 중에서 가장 나이가 어린 맹유망(孟儒望), 즉, "천학략의"의 저자인, 제아오 몬테이로 신부님(1602-1648년)께서 중국에 입국한 해가 1637년임과 그리고 인도에서 선종한 해가 1648년임을 밝히고 있는 자료는 다음에 있습니다:

출처 1: http://www.cdd.org.tw/Costantinian/507/507.htm 출처 2: http://www.cdd.org.tw/Costantinian/507/50738.htm (출처 2로부터 발췌 시작) 明清之際在華耶穌會教士著述舉要

[중간 생략] 孟儒望,葡萄牙人。明崇禎十年(一六三七)到中國,清世祖順治五年(一六四八)死在印度。清世祖年號順治,是滿清入關的第一位皇帝。孟儒望或於明亡前後,去到印度,所以死在那裏。他著有天學略義,天學辨敬錄,炤迷鏡等書。 (이상, 발췌 끝)

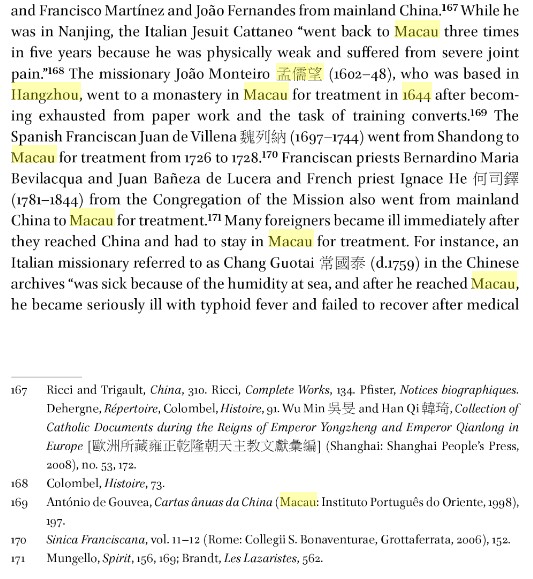

5-2-2. 그리고 다음의 자료는, 맹유망(孟儒望), 즉, "천학략의"의 저자인, 제아오 몬테이로 신부님(1602-1648년)께서 건강 문제 때문에 마카오로 이동한 해가 1644년임을 밝히고 있습니다:

출처: "孟儒望" "Hangzhou" "Macau" "1644" <----- 여기를 클릭하십시오 (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바가 포함된 책명은 다음과 같고 그리고 유관 부분을 그 아래에 발췌하였습니다:

Setting Off from Macau: Essays on Jesuit History during the Ming and Qing Dynasties

[중간 생략] The minnionary Joao Monteiro (1602-1648), who was based in Hangzhou, went to a monastery in Macau for treatment in 1644 after becoming exhausted from paper work and the task of training converts.169

항주(Hangzhou)에 배치되었던 선교사 제아오 몬테이로(1602-1648년)는, 서류 작업(paper work)과 회심자(converts)들을 훈육하는 임무 때문에 쇠약하게 된 후에, 1644년에, 회복/치료를 위하여 마카오(Macau)에 있는 한 수도원 쪽으로 이동하였습니다.169 (이상, 유관 부분의 발췌 및 우리말 번역 끝)

그러니까, 맹유망(孟儒望), 즉, "천학략의"의 저자인, 제아오 몬테이로 신부님(1602-1648년)께서 새 편집본 "천주성교실록"의 교정 작업에 임할 수 있었던 기간은 1637년부터 1644년까지의 기간 중의 일부였음을 알 수 있습니다.

5-2-3. 5-2-3-1. 그리고 다음은, 서양자 수녀님의 책 "청나라 궁중의 서양 선교사들", 제250쪽에서 발췌한 것입니다:

(발췌 시작) 숭정 14년(1641) 당시 사회가 혼란하므로(*1) 예수회는 남, 북 두 개의 구로 나누었다. 북구(北區)는 ... 푸르타도 신부가 맡고,(*2) 남구(南區)는 ... 알레니 신부가 맡았다.

----- (*1) 게시자 주: 중국의 명나라가 1649년에 청나라에 의하여 멸망하게 됨을 상기하라.

(*2) 게시자 주: 1635년부터 1641년까지 푸르타도 신부님께서 부관구장(Vice-Provincial) 직에 있으셨음은 위의 제2-2항에 발췌된 바에서 알 수 있다. -----

5-2-3-2. 그리고 다음은, 서양자 수녀님의 책 "청나라 궁중의 서양 선교사들", 제242쪽에서 발췌한 것입니다:

(발췌 시작) 예수회는 숭전 14년(1641) 중국을 화북(華北)과 화남(華南)으로 분할하였다. 예수회 알레니 신부님을 예수회 부회장(즉, 부관구장)으로 임명하였다. (이상, 발췌 끝)

그러니까, 새 편집본 "천주성교실록"의 출판을 인준한 분이 부범제(傅泛際/傅汎際), 즉, 프란치스코 푸르타도 신부님(1587-1653년)인 것은 위의 제5-1항에 발췌된 바가 분명하게 말하고 있으므로, 따라서, 위의 제2-2항에 발췌된 바와 바로 위의 제5-2-1항에 발췌된 바로부터 우리는 부범제(傅泛際/傅汎際), 즉, 프란치스코 푸르타도 신부님(1587-1653년)께서 1641년에 중국 예수회 북구의 장(長)의 직무를 맡음에 따라, 1641년까지 맡고 있었던 예수회 조직 안에 있었던 책의 출판 인준(認准)/승인(承認)의 직무를 다른 신부님께 이관하셨음을 알 수 있습니다.

5-3. (이 글의 결론 6) 그러므로, 위의 제2-2항, 바로 위의 제5-2-1항, 제5-2-2항, 그리고 제5-2-3항 등에서 고찰한 바로부터 우리는, 새 편집본 "천주성교실록"의 개정 및 교정 작업이 진행되고 그리고 출판이 된 시점은, (i) 아무리 빠르더라도 1637년 이전이 될 수가 없고, 그리고 (ii) 아무리 늦더라도 1641년 이후가 될 수 없음을 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. 즉, 새 편집본 "천주성교실록"의 개정 및 교정 작업이 진행되고 그리고 출판이 된 시점이 1637년부터 1641년까지의 기간 중에 놓여 있음을 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

5-4. (이 글의 결론 6 확인) 이 항의 끝맺음으로서, 다음은 바로 위의 제5-1항에 발췌된 바에 등장하는 네 분의 신부님들에 대한 정보들을 파악할 수 있는, 耶穌會文獻匯編 홈페이지 제공의 정보인데, 위의 제5-1항부터 제5-3항까지에서 많이 부족한 죄인인 필자가 말씀드리고 또 도출한 결과와 일치함을 확인할 수 있습니다:

출처: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=370298#p20 (발췌 시작) 此書序作於「萬歷甲申歲八月望後三日」,即年月日。 但此書編輯整理的版本刊行較晚。序後有「同會陽瑪諾 、費奇觀 、孟儒望 重訂」及「值會傅泛際」字樣。此四人中,孟儒望來華最晚,在崇禎十年 ;而傅泛際值會在崇禎七年至崇禎十四年 。所以,此本的刊刻應在-年間。

이 책의 서문은 「만력갑신세8월망후3일」, 즉 1584년 8월 17일에 작문되었다. 그러나 이 책의 편집과 정리가 된 판본은 비교적 늦게 간행되었다. 서문 다음에 「동회 양마락(陽瑪諾,즉, 엠마누엘 주니오르 디아스), 비기관(費奇觀, 즉, 가스파 페레이라), 맹유망(孟儒望, 즉, 제아오 몬테이로)」그리고 [직회 부범제(傅泛際/傅汎際, 즉, 프란치스코 푸르타도)」글자 모양들이 있다. 이들 네 사람들 중에서, 맹유망(孟儒望)이 중국에 가장 늦게 왔는데, 그 시기는 숭정10년(즉, 1637년)이었으며, 그리고 부범제(傅泛際/傅汎際)는, 숭정7년(즉, 1634년)부터 숭정14년(즉, 1641년)의 시기까지, [중국의 예수회 조직 안에 있었던] 책의 출판 인준(認准)/승인(承認)의 직무자(值會)이었다. 이러한 여건에서, 이 본의 간각(刊刻) 및 승낙은 1년간의 시기에 있었다. (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

[내용 추가 일자: 2017년 10월 4일] 5-5. 5-5-1. 다른 한편으로, 위의 제2-3항에서 이미 확인한 바에 따라, 1637-1641년 사이에 "천주성교실록"이 이전의 판본으로부터 새로 대폭 개정/교정/편집되어 출판되는 과정에서 교체되고 또 필요시에 추가된 글자들이 오로지 마태오 리치의 "천주실의"만으로부터일 수가 없음을 알게 되었기에, 도대체 현재까지도 사용하고 있는 어떠한 천주교 고유한 용어들이 어떠한 한문본 천주교 문헌(들)로부터 바로 이 "천주성교실록"의 몬문 안쪽으로 수용되었는지를 실증적으로(positively) 입증/고증하는 작업을 수행하였더니, 다음과 같았습니다:

http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1851.htm [주: 본글의 주소이며, 본글 중에서, "Spiritus Sanctus"에 대응하는 차용 번역 용어로서의 "성신"의 출처가 바로 교요해략 신수당 제3각의 중판임을 실증적으로(positively) 고증/입증하고 있음] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1852.htm [제목: 양정균의 代疑篇 은 教要解略 신수당제3각 의 중판 이전에 저술되었다] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1853.htm [제목: 聖父, 聖子, 聖神 번역용어들 모두는 천주강생언행기략, 천주강생인의 에서 사용되고 있다] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1858.htm [제목: 聖母瑪利亞(성모마리아) 칭호/호칭의 최초 출처는 방자유전, 권3, 제6쪽이다] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1859.htm [제목: 瑪利亞(마리아) 라는 음역 이름의 최초 출처는 방자유전, 권1, 제3쪽이다] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1861.htm [제목: 罷德肋, 費略, 斯彼利多三多 음역 이름들 모두의 최초 출처는 방자유전, 권1, 제3쪽이다] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1866.htm [제목: 원죄(原罪) 라는 가톨릭 고유한 한자 용어의 출처와 기원은 방자유전, 권4, 인류원시 이다] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1867.htm [제목: 原罪의 문맥 안에 信心의 유일한 출처는 방자유전 권4, 인류원시 뿐이다] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1871.htm [제목: 三位一體(삼위일체) 용어의 최초 출처 문헌은 1600년에 저술된 방자유전, 권1, 제3쪽이다]

5-5-2. 예를 들어, 1637-1641년 사이에 "천주성교실록"이 이전의 판본으로부터 새로 대폭 편집되어 출판되는 과정에서 편집자들이 판토하 신부님의 "방자유전", 권4의 두 번째 책인, "인류원시"를 들여다보았음을 실증적으로(positively) 고증/입증하는 문구의 한 예(an example)는 다음과 같습니다:

(i) 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1571-1618_디에고_데_판토하/1600_방자유전.htm (발췌 시작) 방자유전_권4_114-130_전인류원시 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 인류원시 제3쪽(17p)에서, 이 책(즉, 인류원시)이 저술된 해가 기원후 1610년임을 밝히고 있음] [(2017년 9월 7일) 주: "성모마리아" 라는 표현들이 사용되고 있음. 제27쪽에서, "득죄"라는 용어 대신에 "범죄"라는 용어가 사용되고 있음.] [(2017년 9월 30일) 주: "원죄" 라는 차용 번역 용어가 사용되고 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽에서 세 번째 및 두 번쨰 열(columns)들을 보라.

(유관 부분 발췌 시작) 欲試亞當厄韤之信心

아담과 하와의 신심(信心, faith)을 시험하는 것을 원하시어 (이상, 유관 부분 발췌 끝) (이상, 발췌 끝)

바로 위에 발췌된 바와, 바로 아래에 발췌된 바를 정밀하게 비교/검토하시기 바랍니다.

(ii) 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1543-1607_미카엘_루지에리/1584_천주성교실록.htm (발췌 시작) 천주성교실록_5_천신아당장_22-25 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: "아당" = "아담", "액말"(厄襪) = "하와"] [(2016년 8월 31일) 주: 제14쪽 마지막 부분에서 "득죄(得罪)"라는 용어가 사용되고 있음. 이와는 달리, 동일한 문맥 안에서, 쥬리오 아레니 신부님(1582-1649년)의 1642년 초간 저서인 "천주성교4자경문(天主聖教四字經文)"에서는, "득죄(得罪)"" 대신에, "범죄(犯罪)"가 사용되고 있음. 따라서, 미카엘 루지에리 신부님(1543-1607년)의 1584년 초간 저서인 "천주성교실록"은 황사영의 백서에서 말하는, 이벽 성조께서 비밀리에 읽고 있었던, 이승훈이 몰랐던, "광의(廣義)의 성서(聖書)"[즉, 성서(聖書), Sacred Writings]에 포함될 수도 있다는 생각임.] [(2017년 1월 6일) 주: "교오", "노제불이", "지당" 등의 차용 번역 용어들이 시용되고 있음. "망각", "사망" 등의 용어들이 사용되고 있음. "悔過(회과)"라는 차용 번역 용어가 제15쪽에서 사용되고 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른 쪽에서 네 번째 열(column)을 보라.

(유관 부분 발췌 시작) 欲試其心

그들의 심(心)을 시험하는 것을 원하시어 (이상, 발췌 끝)

위의 제(i)항과 제(ii항)에 발췌된 문장은, 구약 성경 창세기 본문 중에 없으며, 동일한 내용을 전달하는 창세기의 전후 문맥 안에서, 독자들의 이해를 도우고자 제시된 문구들이므로, 따라서, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 1637-1641년 사이에 "천주성교실록"이 이전의 판본으로부터 새로 대폭 편집되어 출판되는 과정에서 편집자들이 위의 제(i)항에 발췌된 바를 읽고서, 전후 문맥 안에서 "信心(신심, faith)"이라는 용어의 사용이 약간은 부적절하다고 판단하여, 위의 제(ii)항의 문구로 교체하였음이 분명하다는 생각입니다.

5-5-3. (이 글의 결론 10) 이상, 위의 제5-5항에서 정밀하게 고찰한 바에 위하여, 1637-1641년 사이에 "천주성교실록"이, 이전의 판본으로부터 새로 대폭 편집되어 출판되는 과정에서, 교체되고 또 필요시에 개정되는 새로운 본문 안쪽으로 추가된 글자들이 선택/채택된 출처 한문본 천주교 문헌들에는, (i) 단지 마태오 리치 신부님의 "천주실의" 뿐만이 아니라, (ii)1600년에 저술된 판토하 신부님(1571-1618년)의 "방자유전", (iii) "방자유전" 권4의 두 번째 책인 1610년에 저술된 판토하 신부님의 "인류원시", (iv) 1621년 직후에 개정된 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 "교요해략" 신수당 제3각 중판, (v) 1635년에 초간된 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 "천주강생언행기략"이 포함됨을, 그리고 어쩌면, (vi) 1640년에 저술된 줄리오 알레니 신부님의 "천주강생인의"가 또한 포함될 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. [이상, 2017년 10월 4일자 내용 추가 끝]

6. 6-1. 다음은, 바로 아래의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글에서 발췌 한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1850.htm (발췌 시작)

게시자 주 2:

----- (*) 게시자 주: 로버트 모리슨이 "Holy Spirit" 를 설명하면서 제시한 차용 번역 용어들인 "聖神" 혹은 "聖風"의 출처 등에 대하여서는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 별도의 글에서 자세하게 다루도록 하겠습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1851.htm [주: 본글의 주소임] -----

(2) 그런데, 이 사전에서, "Holy Ghost"라는 표제어의 선정 대신에, 표제어 "Holy Spirit"의 선정은, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 로버트 모리슨이 중국에 오기 전에 영어권에서, 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격을 나타내는 용어로 사용하기 위하여 "Holy Ghost"라는 차용 번역 용어가 "영어 문화권" 내에 처음 도입된 이후 적어도 약 200년 이상의 세월 속에서, "ghost"라는 영어 단어의 원래의 세속의 자구적 의미(literal sense)들 중의 하나였던, 한 개의 종적 의미(special sense)인 "disembodied spirit of a dead person(죽은 자의 몸을 떠난 영, 즉, 유령)"가, 약 200년 이전부터 사용되어온 성경 용어 "Holy Ghost"에 사용된 "ghost"의 더 포괄적인 의미(more inclusive sense), 즉, 고유의 속적 의미(generic sense)인 "supernatural being(초자연적 있음), (supernatural or natual) spirit[(초자연적 혹은 자연적) 영]"와, 비슷한 정도로 혹은 보다 더 우세한 정도로, 이미 사용되기 시작하였음을 뜻한다는 생각임.

즉, "ghost"라는 단어의 속적 의미(generic sense) 자체에 소위 말하는 전와(轉訛)가 발생하기 시작하였음을 뜻한다는 생각임]

(3) 다음의 주소에 접속하면, "ghost"의 어원(etymology)에 대한 정보를 읽을 수 있습니다. 바쁘지 않으신 분들께서는, 지금까지 위에서 말씀드린 바와 또한 비교/검토하시기 바랍니다:

출처: http://www.etymonline.com/index.php?term=ghost&allowed_in_frame=0 (발췌 시작)

Ghost is the English representative of the usual West Germanic word for "supernatural being." In Christian writing in Old English it is used to render Latin spiritus (see spirit (n.)), a sense preserved in Holy Ghost. Sense of "disembodied spirit of a dead person," especially imagined as wandering among the living or haunting them, is attested from late 14c. and returns the word toward its likely prehistoric sense. Most Indo-European words for "soul, spirit" also double with reference to supernatural spirits. Many have a base sense of "appearance" (such as Greek phantasma; French spectre; Polish widmo, from Old Church Slavonic videti "to see;" Old English scin, Old High German giskin, originally "appearance, apparition," related to Old English scinan, Old High German skinan "to shine"). Other concepts are in French revenant, literally "returning" (from the other world), Old Norse aptr-ganga, literally "back-comer." Breton bugelnoz is literally "night-child." Latin manes probably is a euphemism. The gh- spelling appeared early 15c. in Caxton, influenced by Flemish and Middle Dutch gheest, but was rare in English before mid-16c. Sense of "slight suggestion, mere shadow or semblance" (in ghost image, ghost of a chance, etc.) is first recorded 1610s; sense of "one who secretly does work for another" is from 1884. Ghost town is from 1908. Ghost story is by 1811. Ghost-word "apparent word or false form in a manuscript due to a blunder" is from 1886 (Skeat). Ghost in the machine was British philosopher Gilbert Ryle's term (1949) for "the mind viewed as separate from the body." The American Indian ghost dance is from 1890. To give up the ghost "die" was in Old English. (이상, 발췌 끝) (이상, 발췌 끝)

6-2. 이번 항에서는, 바로 위의 제6-1항에 발췌된 바를 더 자세하게 말씀드리겠습니다.

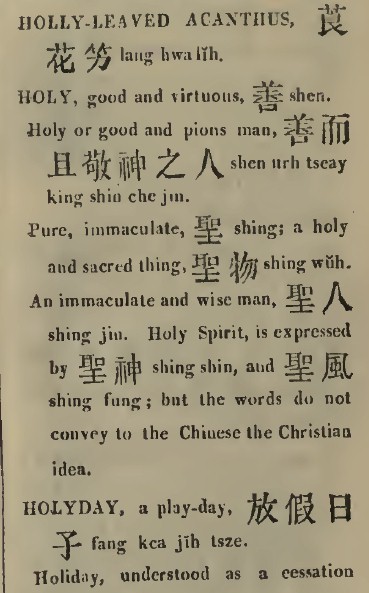

6-2-1. 다음은 1807년에 개신교 측에서 처음으로/최초로 중국에 선교사로 파견한, 개신교 목회자인 로버트 모리슨(1782-1834년)에 의하여 마련된 영중사전, 제212쪽에서 발췌한 바입니다:

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

6-2-2. 다음은, 바로 위에 발췌된 바로부터 발췌한 유관 부분입니다:

(발췌 시작) Holy Spirit, is expressed by 聖神 shing shin, and 聖風 shing fung; but the words do not convey to the Chinese the Christian idea.

Holy Spirit 는 聖神, 그리고 聖風으로써 표현되나, 그러나 이들 단어들은 중국인들에게 그리스도교의 관념(the Christian idea)을 전달하지(convey) 않는다. (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

6-2-3. 바로 위의 제6-2-3항에 발췌된 바는 다음의 문제점들을 가지고 있다는 생각을 하게 됩니다:

(문제점 A) Holy Spirit의 차용 번역 용어로서 聖神과 聖風을 제시하고 있으나, 정작에 이들의 문헌적 출처들인, (i) 聖風의 경우에는, 장 바쎄 신부님의 1704년 경의 한문본 신약 성경, (ii) 聖神의 경우에는, 예를 들어, 줄리오 알레니 신부님의 1635년 초판 "천주강생언행기략"과 1636년 초판 주니오르 디아스 신부님의 "(천주강생)성경직해" 등의 천주교용 한문본 복음 성경들, 그리고 알퐁소 바뇨니 신부님의 1621년 경의 "신수당제3각"의 중판 "교요해략" 등의 천주교용 한문본 교리서들을 구체적으로 밝히지 않고 있음.

위의 (i)의 경우는, 즉, 로버트 모리슨이 중국어로 신약 성경을 번역하면서 대단히 많이 의존하였던 장 바쎄 신부님의 1704년 경의 한문본 신약 성경의 경우에는, 로버트 모리슨 본인도 자신이 크게 읜존하고 있는 바로 이 한문본 신약 성경이 도대체 누구에 의하여 중국어로 번역된 것인지를 그 당시에 전혀 모르고 있었으므로, 문제가 될 것이 없을 것이나, 그러나, 위의 (ii)의 경우에 있어, 그 근거/출처 문헌들을 밝히지 않았던 것은 참으로 문제가 심각하다 아니 지적할 수 없습니다.

(문제점 B) 심지어 도저히 납득할 수 없는 것은, 위의 제6-2-2항에 발췌된 문장 전체의 문맥 안에서, 맨 마지막 문장, "그러나 이들 단어들은 중국인들에게 그리스도교의 관념(the Christian idea)을 전달하지(convey) 않는다."라는 로버트 모리슨의 고유한 주장입니다.

무슨 말씀인고 하면, 이성적으로/논리적으로 도저히 납득할 수 없는, 특히 아무런 출처의 제시도 없는, 바로 이러한 주장을 하면서까지, 이미 상당히 오래 전에 중국에 선교사로 파견된 천주교 신부님들에 의하여, 위의 제2항, 제3항, 제4항, 그리고 제5항에 걸쳐 구체적으로 고찰하였듯이, 거의 60여년의 기간(즉, 1583-1641년) 동안의 숙고 끝에 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격 "사피리다삼다(Spiritus Sanctus)"의 칭호/호칭으로서 최종적으로 선정된 차용(借用) 번역 용어 聖神과, 1704년 경에 와서 장 바쎄 신부님에 의하여 처음으로 제안되었던, 聖風을 또한 Holy Spirit의 번역 용어들로서 제시하는 행위는, 참으로 납득할 수 없습니다.

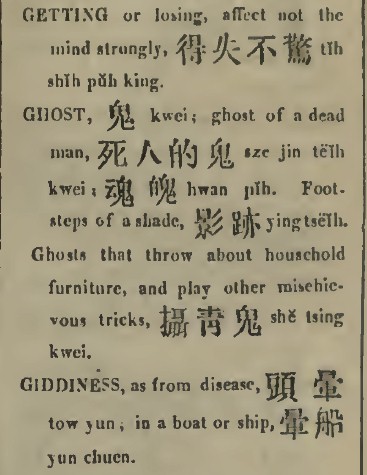

(문제점 C) 바로 위의 문제점 B에서 지적한 바는, 로버트 모리슨의 영중사전 제187쪽에 수록된 표제어 "ghost"에 대한 설명에서 더욱 더 심각한 문제점을 노출시킴을 지적하지 않을 수 없습니다:

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

그러니까, 위의 게시자 주 2, 제(3)항과 위의 제6-1항에 발췌된 "ghost"라는 영어 단어의 어원(etymology)에 대한 설명에 의하면, 로버트 모리슨이 "ghost"를 그 자구적 의미/속적 의미(generic sense)대로 "靈(영, spirit)"으로 번역하는 대신에, 이 단어의 한 개의 종적 의미(a special sense)를 선호하여 "鬼(귀)"로 번역을 하였음을 알 수 있는데, 그러나 다른 지역의 언어로 번역을 하는 과정에서 발생한 문제로서, 번역자의 개인적 견해(opinion)/신념(belief) 등이 듬뿍 섞여 들어간 이러한 번역은 "ghost"라는 단어의 자구적 의미(literal sense), 즉 이 단어의 속적 의미(generic sense)에 훨씬 더 적합한/부합하는 "靈(영, spirit)" 대신에, "ghost"라는 단어의 한 개의 종적 의미(a special sense)인 "鬼(귀)"로 번역한 것은, 위의 제6-1항에 발췌된 바에서 이미 구체적으로 지적하였듯이, 결국에, 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격을 나타내는 용어 "Holy Ghost"에서 사용되고 있는 "ghost"라는 단어의 원 자구적 의미(literal sense)/속적 의미(generic sense) 자체에 전와(轉訛)를 시도하는 행위이므로, 상당한 문제가 있다는 생각입니다.

6-2-4. 위의 제6-2항을 읽으신 분들로서 그리 바쁘지 않는 분들께서는 계속하여, 약간 수고스럽더라도, 이 문제를 지적하고 있는, 위의 제6-1항에 발췌된 바와 위의 제1항에 발췌된 바를 다시 읽도록 하십시오.

[내용 추가 일자: 2017년 9월 2일] 게시자 주 6-2: 위의 제6-2항에서 상당히 구체적으로 지적한 로버트 모리슨의 "영중사전"에 제시된 설명들의 결과에 대하여서는, 아래의 제8항을 꼭 읽도록 하십시오. [이상, 2017년 9월 2일자 내용 추가 끝]

7. 이번 항에서는, 바로 위의 제1항과 제6항에서 고찰한 바와 같은 로버트 모리슨의 근거/이유 없는 주장과는 달리, "한문 문화권"에 속하는 중국에 16세기 후반부와 그 이후의 시기에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들께서 "한문 문화권"의 원시유교 시절에 이미 형성되어 있었던 "성신", "천신" 등의 용어들이 나타내는 오래된 전통적 개념들을, 결코 무시하거나 혹은 배척하지 않고, 오히려 존중하면서, 선교/전교(mission)/복음화(evangelization)로 불리는 토착화(inculturation)를 위하여, 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격의 칭호/호칭으로서 "聖神"이라는 차용(借用) 번역 용어가 정의되었던(defined) 과정을 함께 고찰하도록 하겠습니다.

7-1. "聖神"이라는 한자 단어의 전통적 자구적 의미(literal sense) 다음은, "한어대사전"에 주어진 "聖神"이라는 단어의 자구적 의미(literal senses)들입니다. 아래의 출처에 접속한 후에, "聖神" 단어를 클릭하십시오. 그리고 대괄호 [ ] 안에 제시된 우리말 번역은, 독자들의 편의를 위하여, 필자가 수행한 것입니다:

출처: http://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e6%95%ac&c=%e8%81%96&qtype=2 [주: 이 주소에 접속한 후에, (2,6) 자리를 보라] (발췌 시작) 《漢語大詞典》:圣神(聖神) 拼音:shèng shén

(1).封建时代称颂帝王之词。亦借指皇帝。[졸번역: 봉건 시대에 제왕을 칭송하는 말이다. 또한 빌려서 황제를 가리키는 말이다.] 汉 班固 《东都赋》:“登祖庙兮享圣神,昭灵德兮弥亿年。” 南朝 宋 颜延之 《阳给事诔》:“逮 元嘉 廓祚,圣神纪物,光昭茂绪,旌録旧勋。” 唐 柳宗元 《平淮夷雅》之一:“ 度 拜稽首,天子圣神。” 明 李东阳 《会试策问》之二:“恭惟我 太祖高皇帝 天纵圣神,驱天下之豪杰,扫荡六合,挈斯民於衽席之上。”《续资治通鉴·宋仁宗庆历八年》:“今事已往,且无救解之嫌,止祈圣神此后详审庶事,毋轻置詔狱。”

----- (*) 번역자 주: "태평천국"은 청나라 말기인, 아편전쟁 후 1851년 경에 처음으로 나타난 중국의 개신교 측의 한 이단(異端) 집단을 말한다. ----- (이상, 발췌 끝)

게시자 주 7-1: (1) 바로 위에 발췌된 "한어대사전"에 주어진 "聖神"이라는 단어의 자구적 의미(literal senses)들 중에서 제(2)항에 제시된 "聖人(성인)"을 그 자구적 의미로 가지는 "聖神" 단어가, 이 글의 제목에서처럼, 초기의 한문본 천주교 문헌들, 예를 들어, 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 "천주실의"와 1600년 경에 저술된 판토하 신부님(1571-1618년)의 "방자유전" 및 "방자신경유전" 등, 그리고 1615년 이전인 초기의 宗徒信經(종도신경, 즉, 사도신경), 중의 "聖神"이라는 한자 단어가 나타내는 자구적 의미(literal sense)임에 반드시 주목하라.

(2) 바로 위에 발췌된 "한어대사전"에 주어진 "聖神"이라는 단어의 자구적 의미(literal senses)들 중에서 제(2)항에 제시된 설명은, 위의 제3-5-2항에 발췌된 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 한문본 교리서 "교요해략", 1615년 초판본에서 처음으로/최초로 그 의미가 구체적으로 정의된(defined) 차용(借用) 번역 용어인, 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격의 칭호/호칭인, "聖神(성신)"이라는 "한문 문화권" 그리스도교 용어의 전통적 의미/정의(definition)를, 청나라 말기인, 아편전쟁 후 1851년 경에 처음으로 나타난 중국의 개신교 측의 한 이단(異端) 집단인 "태평천국(太平天國)"[주: 필자가 기억하기에, 그 우두머리 洪秀全(홍수전)은 귀츨라프가 번역한 개신교용 성경을 사용하였으며, 그리고 자신을 두고서 스스로 "예수의 [친]동생이다"라고 칭하였다고 알려져 있음]이 따르지 않았음을, 명확한 용례(usage examples)들의 제시와 함께, 구체적으로 지적하고 있음에 또한 반드시 주목하라.

7-2. "天神"이라는 한자 단어의 전통적 자구적 의미(literal sense) 다음은 "한어대사전"에 주어진 "天神" 에 대한 설명 전문입니다:

(발췌 시작) 天神

【1】泛指神仙。{晉}{葛洪}《抱樸子·仙藥》:“上藥令人身安命延﹐昇爲天神。”{清}{王士禛}《池北偶談·談異三·嶗山道士》:“從窗隙中見天神數百輩。”{趙樹理}《小二黑結婚》:“{三仙姑}是后莊{于福}的老婆﹐每月初一﹑十五都要頂著紅布搖搖擺擺裝扮天神。”【2】指天上諸神﹐包括主宰宇宙之神及主司日月﹑星辰﹑風雨﹑生命等神 [졸번역: 우주를 주재하시는(主宰) 신(神, 즉, 하느님) 그리고 일월, 성신, 풍우, 생명 등을 주사하는(主司) 신(神, 즉, 천사들)을 포괄하는, 천상의 여러 신(神)들을 가리킨다] 。《周禮·春官·大宗伯》:“大宗伯之職﹐掌建邦之天神﹑人鬼﹑地之禮……以禋祀祀昊天上帝﹐以實柴祀日月星辰﹐以槱燎祀司中﹑司命﹑飌師﹑雨師。”《淮南子·天文訓》:“天神之貴者﹐莫貴於青龍。”{清}{惲敬}《文昌宮碑陰錄》:“其合乎天神﹑地祇﹑人鬼之典法者……百世不廢者也。” (이상, 발췌 끝)

게시자 주 7-2: 바로 위에 발췌된 "한어대사전"에 주어진 "天神"이라는 단어의 자구적 의미(literal senses)들 중에서 제(2)항에 제시된 설명 중에서, 우주를 주재하시는(主宰) 신(神, 즉, 하느님)은 제외하고, 그 나머지 의미는 영어로 "angel(천사)"로 번역되는 히브리어 성경 용어를 그대로 말하고 있음에 주목하라. 그리고 바로 이 "angel(천사)"의 의미로, "한문 문화권"에 속하는 중국에 16세기 후반부와 그 이후의 시기에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들께서, 예를 들어, 판토하 신부님의 한문본 교리서인, 1600년에 저술된, "방자유전"이 입증하듯이, "天神"이라는 한자 단어를 16세기 말부터 지속적으로 사용해 왔음에 반드시 주목하라.

[내용 추가 일자: 2022년 6월 25일] 7-3. 7-3-1. 다음은 "한어대사전"에서 발췌한 바인데, 예를 들어, 특히 노자의 "도덕경"에서 사용된 "聖人"(성인)의 자구적 의미가 무엇인지 말하지 않고/못하고 있음에 주목합니다. 왜냐하면, 노자의 "도덕경"의 유관 부분이 한 개의 용례로서 구체적으로 제시되지 않았기 때문입니다.

(발췌 시작) 聖人

(聖人,圣人) 1.指品德最高尚、智慧最高超的人。 《易‧乾》:“聖人作而萬物睹。” 《孟子‧滕文公下》:“堯舜既沒,聖人之道衰。” 《淮南子‧俶真訓》:“下揆三泉,上尋九天,橫廓六合,揲貫萬物,此聖人之游也。” 唐韓愈《原道》:“古之時,人之害多矣。有聖人者出,然後教之以相生養之道。” 明王鏊《震澤長語‧經傳》:“余始讀《易》,至《繫辭傳》,曰:大哉言乎!天地陰陽造化之賾,盡在是矣,非聖人孰能作之?”毛澤東《黨內團結的辯證方法》:“有些人似乎以為,一進了共產黨都是聖人,沒有分歧,沒有誤會,不能分析。” 2.專指孔子。 《孟子‧公孫丑上》:“子夏、子游、子張,皆有聖人之一體。” 唐陸龜蒙《復友生論文書》:“六籍中獨《詩》、《書》、《易象》與魯《春秋》經聖人之手耳。” 明李東陽《詩話》:“荊楚之音,聖人不錄,實以要荒之故。” 毛澤東《青年運動的方向》:“中國古代在聖人那裏讀書的青年們,不但沒有學過革命的理論,而且不實行勞動。” 3.君主時代對帝王的尊稱。 《禮記‧大傳》:“聖人南面而治天下,必自人道始矣。” 《韓非子‧外儲說右下》:“是以聖人不親細民,明主不躬小事。” 唐杜甫《自京赴奉先縣詠懷五百字》:“聖人筐篚恩,實願邦國活。” 仇兆鰲注:“唐人稱天子皆曰聖人。” 宋歐陽修《豐樂亭記》:“及宋受天命,聖人出而四海一。” 元白樸《梧桐雨》楔子:“叵奈楊國忠這廝好生無禮,在聖人前奏准,着我做漁陽節度使,明陞暗貶。” 清陳康祺《郎潛紀聞》卷二:“側聞宮中聖人又復減膳持齋,對天涕泣。” 4.稱皇后、皇太后。 宋蔡絛《鐵圍山叢談》卷一:“國朝禁中稱乘輿及后妃,多因唐人故事,謂至尊為官家,謂后為聖人,嬪妃為娘子。” 《續資治通鑒‧宋光宗紹熙五年》:“﹝關禮﹞入見太皇太后而泣,問其故,禮對曰:‘聖人讀書萬卷,亦嘗見有如此時而保無亂者乎?’” 5.泛稱佛、菩薩等得道者。 《涅槃經‧聖行品七之一》:“以何等故名佛菩薩為聖人耶?如是等人有聖法故。” 北魏楊衒之《洛陽伽藍記‧融覺寺》:“﹝西域﹞沙門常東向遙禮之,號曇謨最為東方聖人。” 隋王通《中說‧周公》:“或問佛。子曰:‘聖人也。’”元耶律楚材《<楞嚴外解>序》:“學至於佛,則無可學者,乃知佛即聖人,聖人非佛。” 明唐寅《釋迦如來贊》:“西方有大聖人,不言而自信,不治而不亂,巍巍乎獨出三界之外,名之為佛。” 6.對有異術的仙道、方士等的尊稱。 唐李復言《續玄怪錄‧辛公平上仙》:“二人相顧方笑,而臻適入,執其手曰:‘聖人矣。’” 《資治通鑒‧晉孝武帝太元九年》:“隴西處士王嘉,隱居倒虎山,有異術,能知未然;秦人神之。 秦王堅、後秦王萇及慕容沖皆遣使迎之。十一月,嘉入長安,眾聞之,以為堅有福,故聖人助之。” 7.清酒的別稱。亦指酒之清者。 《太平御覽》卷八四四引三國魏魚豢《魏略》:“太祖時禁酒,而人竊飲之,故難言酒,以白酒為賢人,清酒為聖人。” 《三國志‧魏志‧徐邈傳》:“時科禁酒,而邈私飲至於沈醉,校事趙達問以曹事,邈曰:‘中聖人。’達白之太祖,太祖甚怒。度遼將軍鮮于輔進曰:‘平日醉客謂酒清者為聖人,濁者為賢人,邈性脩慎,偶醉言耳。’竟坐得免刑。” 宋楊萬里《和蕭伯和春興》:“聖人枉索方兄價,我與賢人也一中。”參見“中聖人”。 (이상, 발췌 끝)

7-3-2. 그런데, 알퐁소 바뇨네 신부님(1566-1640년)에 의하여 한문본 천주교 교리서인 "교요해략"(1615년)이 저술될 당시에, 영어로 "saint"로 번역되는 라틴어 용어에 대응하는 번역 용어로서, "聖人"(성인) 대신에, "聖神"(성신)이라는 한자 단어가 계속하여 사용된 이유는, 위의 제2-3항에서 이미 실증적으로(positively) 고찰하였듯이, 마태오 리치 신부님에 의하여 1590년대 후반부에 저술된 "천주실의" 본문에서 "聖神"라는 한자 단어가 영어로 "saint"로 번역되는 라틴어 용어에 대응하는 번역 용어로서 이미 사용되고 있었을 뿐만이 아니라, 또한 노자의 "도덕경"에 총 32번에 걸쳐 사용되고 있는 "聖人"이라는 한자 단어의 의미가 "통치자"/"지배자"/"제왕"(ruler)였음을, 한문에 조예가 대단히 깊으셨다고 알려진 알퐁소 바뇨네 신부님께서도 잘 알고 계셨기 때문이었을 것이라는 생각을 하게 됩니다.

7-3-3. 그리고 바로 위의 제7-3-3항에서 많이 부족한 죄인인 필자가 지적한 바는, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 노자의 "도덕경", 제66장의 영어 번역문[주: 번역자는 James Legge임]에서 "聖人"이 "ruler"(통치자, 지배자)로 번역되었음으로부터도, 그리 어렵지 않게, 알 수 있다는 생각입니다:

출처: https://ctext.org/dao-de-jing#n11657 (발췌 시작) 江海所以能為百谷王者,以其善下之,故能為百谷王。是以聖人欲上民,必以言下之;欲先民,必以身後之。是以聖人處上而民不重,處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭,故天下莫能與之爭。

That whereby the rivers and seas are able to receive the homage and tribute of all the valley streams, is their skill in being lower than they; - it is thus that they are the kings of them all. So it is that the sage (ruler), wishing to be above men, puts himself by his words below them, and, wishing to be before them, places his person behind them.

(이상, 발췌 끝)

7-3-4. 지금까지 제7항에서 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 12) 노자에 의하여 저술되었다고 알려진 "도덕경" 본문에서 사용되고 있는 "聖人"의 자구적 의미/정의(definition)는, "saint"(거룩한 자)가 결코 아니고, 세속의 "ruler"(통치자, 지배자, 제왕)임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. [이상, 2022년 6월 25일자 내용 추가 끝]

7-4. 이제 위의 제3-5-2항으로 되돌아가, 바로 이 항에서 많이 부족한 죄인인 필자가 찾아내어 교우님들께 전달해드리는, 성삼위/삼위일체 하느님의 제3위격의 호칭/칭호로서 최초로/처음으로 정의된 "聖神"이라는 차용(借用) 번역 용어 의미/정의(definition)를, 다시 여러 번 읽도록 하십시오. 또한 이어지는 제3-5-3항도 꼭 읽도록 하십시오. "한문 문화권"의 그리스도교 신자들 모두에게 거듭하여 권고드립니다.

[내용 추가 일자: 2017년 9월 2일] 8. 이번 항에서는, 중국에 진출한 개신교 선교사들에 의하여 번역된 개신교회용 한문본 신약 성경 본문에서 "성신"이 과연 언제쯤에 "성령"으로 교체되었는지에 대하여 함께 고찰하도록 하겠습니다.

(이 글의 결론 8) 특히 이러한 교체에, 위의 제6-2항에 발췌된 로버트 모리슨 목회자의 "영중사전"에 주어진, "Holy Ghost"가 아니라, "Holy Spirit"에 대한 설명이 상당한 영향을 끼쳤을 것임을 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

8-1. 다음의 주소에 접속하면, 중국에 진출한 예수회 소속의 신부님들보다 약 220년 혹은 이보다 더 늦은 시점인 19세기 초반에 중국에 처음 진출한 개신교 선교사들에 의하여 번역된 개신교회용 한문본 신약 성경 본문에서 "성신"과 "성령" 용어가 사용된 시점들에 대한 김학렬 신부님의 글을 읽을 수 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/성신과_성령_김학렬_신부.pdf [2017년 8월 15일자 글] (각주 7에서 발췌 시작) 성교요지 48장의 주에 나오는 聖灵과 관련하여 성경을 살펴보면, 바쎄의 영국본 4장에서, 其將洗汝所聖神 所火 - 聖神如白鴿(마두3장). 후에 로마본에서는 聖風으로 변하였다. 모리슨본 마가 1,8 (1814 & 1823과 馬殊曼1822)에, 惟其將以聖神風而施洗爾等矣 (12절 神風). 귀츨라프본(1839)에서, 惟彼以聖神將是禮也. 대표역본(1853 상해 墨海書官)에, 而彼將以聖神施洗爾也. (12절 성신). 1867년 마가전, 委辨역본적 官話譯本에, 他將用聖靈給你們施洗(12절도 성령).(*) 1869년 신약전서 新鑄銅版에서도 聖靈. 1919초판 관화본에, 他郤要用聖靈給你們施洗(12절도 성령). 1967 香港 靈糧출판사에서, 將籍聖靈沐澤你們. 그러나 1933 瑄忱역본과 1934년 문리화합본, 그리고 1937년 福州士腔성경에서도 聖神이라 하고 있다. (이상, 발췌 끝)

----- (*) 게시자 주: 다음의 주소에 접속하면, 1867年馬可傳,麥都思、施敦力改寫《委辦譯本》的官話譯本 馬可福音 1 章을 읽을 수 있으며, 제12절에서 "聖靈"이 사용되고 있다: http://bible.fhl.net/new/ob.php?book=103&chineses=41&chap=1&sec=12 -----

8-2. 더 나아가, 중국에 진출한 개신교 선교사들에 의하여 번역된 개신교회용 한문본 신약성경 본문에서, 예를 들어, 사도행전 1,5에서, "성신"과 "성령"을, 1850년대부터 이후 거의 100년의 기간 동안(즉, 1956년까지) 혼용해온 사실은, 다음의 주소에 접속하면 쉽게 확인할 수 있습니다. 바쁘지 않은 분들께서 참고하시기 바랍니다: https://bible.fhl.net/new/ob.php?book=all&chineses=44&chap=1&sec=5&submit1=%E6%9F%A5%E8%A9%A2

8-3. 특히, 바로 위의 주소에서 제공하는 자료들에 의하면, 1853년에 이르면, 중국의 개신교회용 극히 일부의 한문본 신약성경 본문에서, 예를 들어, 사도행전 1,2 및 1,5에서, "성신" 대신에 "성령(聖靈)"을 최초로/처음으로 사용하고 있음은, 다음의 자료들이 입증합니다:

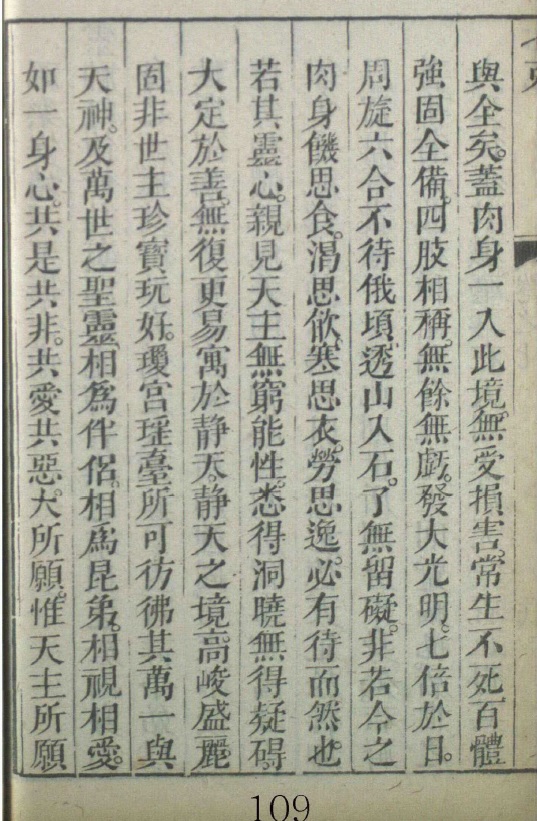

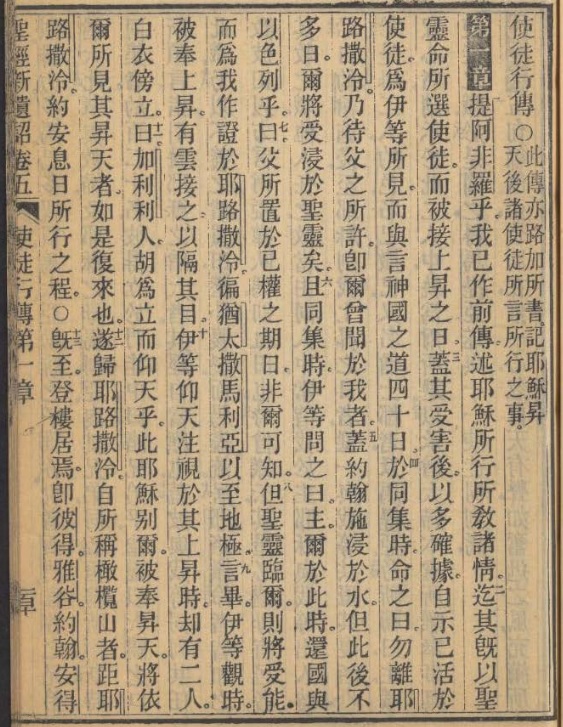

[내용 추가 일자: 2022년 7월 7일] 출처 0: https://bible.fhl.net/new/ob.php?book=428&chineses=44&chap=1&sec=5 (발췌 시작) 珍本聖經數位典藏 1853年聖經新遺詔全書,高德譯 使徒行傳 1 章 1 節到 1 章 13 節 (按圖可以看高解析度照片) 封面 上一頁 下一頁 回珍本聖經數位典藏計劃首頁

성령_in_1853_고다드역_신약성경_사도행전1_2.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 여섯 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝) [이상, 2022년 7월 7일자 내용 추가 끝]

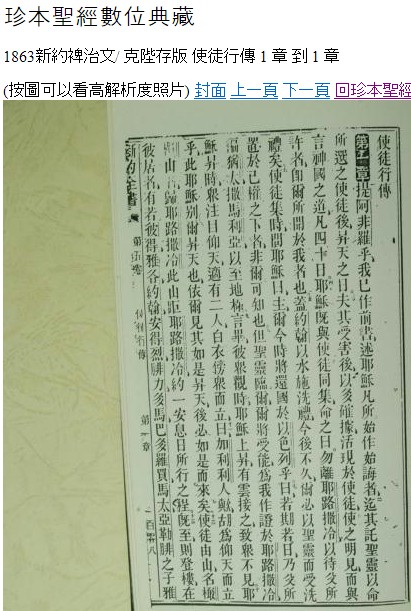

출처 1: https://bible.fhl.net/new/ob.php?book=25&chineses=44&chap=1&sec=5 [1863新約裨治文/ 克陛存版] (출처 1로부터 발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 제5번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

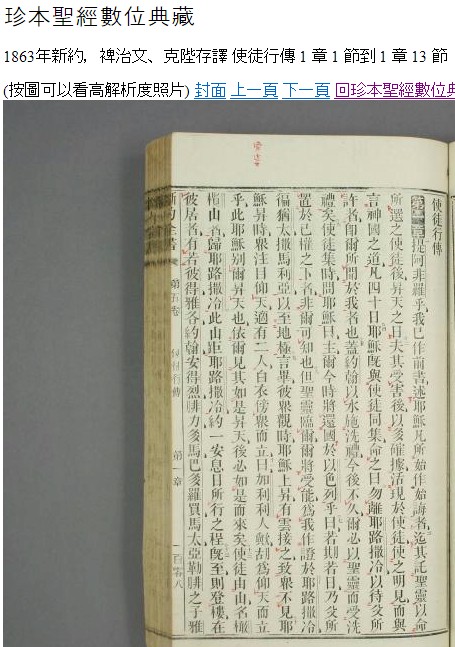

출처 2: https://bible.fhl.net/new/ob.php?book=389&chineses=44&chap=1&sec=5 [1863年新約,裨治文、克陛存譯] (출처 2로부터 발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 제5번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝) [이상, 2017년 9월 2일자 내용 추가 끝]

[내용 추가 일자: 2017년 9월 10일] 9. 이번 글에서 고찰한 바로부터 다음의 사실을 알게 되었습니다:

9-1. (이 글의 결론 9) 삼위일체 하느님의 제3위격의 칭호/호칭으로서 사용하기 위한 차용(借用) 번역 용어 "聖神(성신)"의 그리스도교 신학적 의미가 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)에 의하여 "교요해략"에서 최초로/처음으로 정의된(defined) 시점이 1615년이므로, (i) "교요해략" 초판의 출판 시점인 1615년 이전에 저술되었고 그리고 (ii) 그 이후의 시점에 용어들이 변경되지 않은 한문본 천주교 문헌들에서 사용된 "聖神(성신)"은, 삼위일체 하느님의 제3위격을 말하는 것이 아니고, 위의 제7-1항에 발췌된 "한어대사전"에서 설명하고 있듯이, 요즈음 소위 말하는 "성인(Saint)의 영혼"을 말함을 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

예를 들어, 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 "천주실의", 판토하 신부님(1571-1618년)의 "방자유전" 등은 1615년 이전에 저술되었고 그리고 그 이후의 시점에 용어들이 변경되지 않은 대표적 한문본 천주교 문헌들이므로, 이들의 본문 중에서 사용된 "聖神(성신)"은, 삼위일체 하느님의 제3위격을 말하는 것이 아니고, 요즈음 소위 말하는 "성인(Saint, 거룩한 인격, holy person)의 영혼"을 말합니다.

9-2. 그리고, 예를 들어, 줄리오 알레니 신부님의, 신약 4복음서들을 하나로 붂은 만일략(복음) 성경인 "천주강생언행기략"과 교리서인 "천주강생인의", 그리고 그 이후의 한문본 천주교 문헌들에서 사용된 "聖神(성신)"은, 삼위일체 하느님의 제3위격을 말합니다.

지금 말씀드린 바는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글[제목: 聖父, 聖子, 聖神 용어들 모두는 천주강생연행기략과 천주강생인의에서 사용되고 있다]에서, 이미 말씀드렸습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1853.htm

9-3. 따라서, 1615년 이전에 그 초판이 발행되었으나, 그러나 1615년 이후에 본문의 용어들이 많이 변경된 대표적인 한문본 천주교 문헌은, 미카엘 루지에리 신부님(1543-1607년)이 원 저자이시고 1584년에 그 초판이 발행된, 그러나 이 글에서, 또한 독자적으로, 실증적으로 고증/입증하였듯이 1637-1641년 사이에 용어들이 많이 변경되면서 또한 책의 이름도 바뀐, "천주성교실록"을 들 수 있습니다. 그런데 이 개정된 교리서는 1635년 이후에 개정되었으므로, 이 문헌에서 "聖神(성신)"은, 삼위일체 하느님의 제3위격을 말합니다.

9-4. 그러나 경과 기간에 해당하는 1615년부터 1634년까지의 기간 동안에 출판된 한문본 천주교 문헌들 중에서 사용되고 있는 "聖神(성신)"은, (i) 삼위일체 하느님의 제3위격, 혹은 요즈음 소위 말하는, (ii) "성인(Saint, 거룩한 인격, holy person)의 영혼"을 말할 수도 있으므로, 이 시기에 출판된 것으로 파악되는 문헌들을 읽을 때에 독자들 각자가 국소적 유관 전후 문맥 각각을 면밀히 검토하여 개별젹으로 파악하여야 할 것입니다.

그리고 이러한 경우의 예들은, 동일한 저자 평신도 신자 양정균(1562-1627년)이 저술한 문헌들에 대하여 고찰하는, (i) 위의 제3-1항("천석명변"의 경우)와, (ii) 제3-2항("대의편"의 경우)에 있습니다. [이상, 2017년 9월 10일자 내용 추가 끝]

† 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘.

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.) 작업에 소요된 시간: 약 210시간.

0 574 3 |