가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

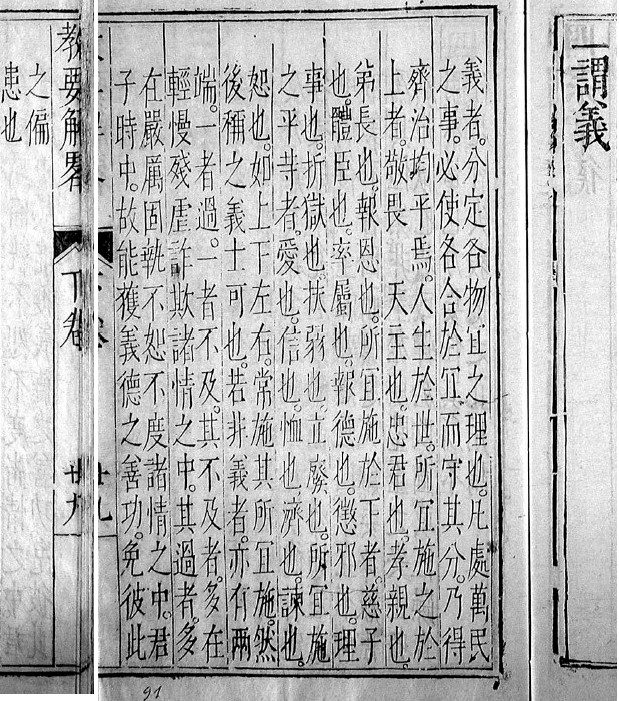

justice에 대응하는 차용 번역 용어 義의 정의(定義)의 출처는 교요해략 799_justice 1242_ |

|---|

|

2017-08-29 ㅣ No.1855 1. 들어가면서 이 글은, 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있는 글들에 이어지는 글입니다:

1-1. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/799.htm [2008년 6월 8일자 졸글, 제목: 정의(justice)의 정의와 그 적용 예들] 1-2. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/800.htm [2008년 6월 19일자 졸글, 제목: 의로운 자 vs 의롭게 된 자] 1-3. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/805.htm <--- 필독 권고 [2008년 7월 13일자 졸글, 제목: 서양의 justice는 동양의 義와 같은 개념일까?] 1-4. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/831.htm [2009년 2월 7일자 졸글, 제목: 교황님의 역할 IV - 사회 정의에 대한 가르침들] 1-5. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/836.htm <--- 필독 권고 [2009년 3월 16일자 졸글, 제목: 義 글자의 의미에 대한 전공 교수님들의 견해들 외] 1-6. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/858.htm <--- 필독 권고 [2009년 9월 5일자 졸글, 제목: 정의(justice)의 한 종류인 사회 정의] 1-7. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/988.htm [2010년 12월 13일자 졸글, 제목: 정의란 무엇인가? - 가톨릭 교회의 가르침] 1-8. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1689.htm [2016년 4월 21일자 졸글, 제목: 수용(受容)된 올바름(rectitude) 안에서만 오로지 의화가 가능하다]

게시자 주 1: 동일한 주제에 대하여 거의 10년 전에 다루기 시작하였는데, 특히 이번 글은, 위의 제1-3항, 제1-5항, 그리고 제1-6항에 안내된 글들에서 지적한 바를 더 구체적으로 지적하는 글이며, 그동안 자신을 위하여, 즉, 자신의 이로움/이득을 위하여, "의로움/정의로움/정의(義, justice)"를 내세워온 분들께서 이들을 반드시 읽으실 것을 권고드립니다.

2. 2-1. 다음에 발췌된 바는, 그리스도교의 전통적 윤리덕(moral virtues)들의 주된 덕(principal virtues)들인 4추덕(the four cardinal virtues)들을 구성하는 네 개의 덕들 중의 한 개인, 영어로 justice로 번역되는, 차용(借用) 번역 용어 義의 정의(定義, definition)의 출처가 1615년에 초간된 알폼소 바뇨니 신부님의 저서인 "교요해략" 임을 실증적으로(positively) 고증/입증하는 자료입니다. 우리말 번역문에서 대괄호 [ ] 안에 있는 바는 독자들의 편의를 위하여 번역자인 필자가 추가한 것입니다:

(발췌 시작)

二謂義

그 둘째는 의로움/정의로움(義)이라 이르니라

義者 分定各物宜之理也.

凡處萬民之事 必使各合於宜而守其分 乃得齊治均平焉.

무릇 모든 사람의 일을 처리함(處理)은, 반드시, 마땅함(宜)에 각자로 하여금 합하여지도록 하고 그리고 그 나누어 맡은 것/ 각자의 몫(其分, its due)[즉, 각자의 분수(分數)]을 지키도록 하여(守), 그리하여 질서(秩序) 정연(整然)한 다스림(齊治)이 고루 공평함(均平)을 획득하도록 하여야 하니라.

人生於世

사람이 세상에 나서(生),

如上下左右 常施其所宜施 然後稱之義士可也

만약에 상하좌우에 그 마땅히 펼쳐야 하는 바를 [어떤 이가] 항상 펼친다면, 그러한 뒤에 [그 자는] 의사(義士)[즉, 의로운 지사(志士)]라 불리는 것이 가능할(可) 것이니라.

若非義者 亦有兩端 一者過 一者不及.

게다가(若, besides), 의롭지 않음(非義)[즉, 불의(不義, injustice)](*4)은 양극단(兩端)을 또한 가지는데, 그 하나는 과도함[過, 즉, 정도(程度)를 지나침, inordinateness]이고, 다른 하나는 미치지 못함(不及)이니라.

其不及者 多在輕慢殘虐詐欺諸情之中 其過者 多在嚴厲固執不恕不度諸情之中

그[즉, 의롭지 않음, 즉, 불의(不義, injustice)에 있어서의] 미치지 못함(不及)이란, 경만(輕慢), 잔학(殘虐), 사기(詐欺)가 모든 정(情, passions)들(*5) 중에 많이 존재함을 말하고, 그[즉, 의롭지 않음, 즉, 불의(不義, injustice)에 있어서의] 과도함(過, inordinateness)이란, 엄려(嚴厲), 고집(固執), 인내하지 않음(不恕), 법도가 아님(不度)이 모든 정(情, passions)들 중에 많이 존재함을 말하니라.

君子時中 故能獲義德之善功 免彼此之偏患也.

군자는 때에 적절하게(時中), 반드시(故) 의덕(義德, the virtue of justice)의 선공(善功, good merit)을 능히 획득하여, 이 사람과 저사람(彼此)[을 대함]에 있어서의 기울어짐이라는 병환(偏患)을 벗어나야(免) 하니라.

----- (*1) 번역자 주: (1) 다음의 주소에 접속하면, 네 개의 덕들로 구성되는 4추덕(the four cardinal virtues)들 중의 한 개의 윤리덕을 나타내는 차용(借用) 번역 용어인인 의덕(義德)/의로움/정의로움/정의(正義, justice)의 정의(定義, definition)를 읽을 수 있는데, 바로 여기에 주어진 바와 얼마나 그리고 어느 정도 차이가 있는 정밀하게 비교/검토하도록 하라. 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 전혀 차이가 없다는 생각이다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/799.htm <--- 필독 권고 [2008년 6월 8일자 졸글. 제목: 정의(justice)의 정의와 그 적용 예들]

(2) 특히, 바로 이 설명에서 말하는 "각 사물/사람에게 나누어 정해진 몫(due)", 즉, "각자의 몫"은, 그 다음에 이어지는 설명들에 의하여, "자신을 포함하는 각자의 몫"이 아니고, 자신이 배제된 오로지 상대방들만을 위한, 즉, "자신의 몫/유익(有益)을 전혀 고려하지 않는 각자의 몫"임에 반드시 주목하라.

그러나 이와는 크게 다르게, "한문 문화권"에서의 "각자의 몫"은 "자신을 포함하는 각자의 몫"을 말하여왔음에 대하여서는 다음의 주소에 있는 글을 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/836.htm <--- 필독 권고 [2009년 3월 16일자 졸글, 제목: 義 글자의 의미에 대한 전공 교수님들의 견해들 외]

(*2) 번역자 주: 바로 여기에서 "宜之理"라는 표현의 정의(定義, definition)가 또한 주어지고 있음에 주목하라. 그리고 "宜之理"라는 표현의 원 출처가 "朱子語類"임은, 아래의 제3-1항에서 밝히고 있다.

(*3) 번역자 주: 특히, 소위 말하는 "갑(甲)질 행위"를 하여서는 아니되는 인간 관계들을 예(examples)들로서 구체적으로 제시하고 있는, 이 부분에서의 설명에 주목하라.

(*4) 번역자 주: Modern Catholic Dictionary에 주어진 "불의(不義, injustice)"의 정의(definition)는 다음과 같다:

출처: http://www.therealpresence.org/dictionary/i/i186.htm (발췌 시작) INJUSTICE

The deliberate failure to give another what is due to him or her. It may be a single act or an acquired habit (vice).

불의(不義, injustice)

그자 혹은 그녀에게 정당한(due) 바를 다른 이에게 제공함에 있어 고의적 실패(deliberate failure)를 말합니다. 불의는 한 개의 단일한 행위 혹은 한 개의 습득된 습관(악습, vice)일 수도 있습니다. (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

그리고 "불의(不義, injustice)"의 일부 종류들과 이들에 대한 가톨릭 교회 교리서 제2487항(CCC 2487)에 명기된 의무(obligation)는 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1394.htm <--- 필독 권고 [2013년 6월 4일자 졸글]

(*5) 번역자 주: 다음의 주소에 접속하면, 차용(借用) 번역 용어인 정(情, passions)의 정의(定義, definition)를 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1295.htm <--- 필독 권고 [2012년 11월 16일자 졸글] ----- (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

3. 3-1. "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, "宜之理" 는 한 단어/숙어로서 한나라 이전에 사용되지 않았고(즉, 0번) 그리고 한 나라 이후에 매우 드물게 사용되었음(즉, 5번)을 확인할 수 있습니다: http://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E5%AE%9C%E4%B9%8B%E7%90%86 0 http://ctext.org/post-han?searchu=%E5%AE%9C%E4%B9%8B%E7%90%86 5

게시자 주 3-1: 그러나 "宜之理"의 의미가 구체적으로 무엇인지에 대하여서는 심지어, 바로 아래의 제3-2항과 제3-3항에서 확인하듯이, "한어대사전"에도 주어져 있지 않습니다. 그러나, 위의 제2-1항에 발췌된 바에서, "宜之理"의 의미/정의(definition)가 무엇인지, 구체적인 예(examples)들과 함꼐, 제시되어 있음에 반드시 주목하십시오.

3-2. 다음은 "한어대사전"에 주어진 義 에 대한 설명 전문인데, 위의 제2-1항에 제시된 義 에 대한 설명과 등가인 설명이 구체적으로 제시되지 않았음에 주목하십시오. 더 나아가, 특히 "宜之理"라는 표현의 출처인 "朱子語類"가 한 개의 용례로 제시되지 않았음에 또한 주목하십시오: (발췌 시작) 義

“[義]”的繁體字。《廣韻》宜寄切,去寘,疑。【1】謂符合正義或道德規范。《論語·述而》:“不義而富且貴, 於我如浮雲。”《韓非子·忠孝》:“{湯}{武}自以爲義而弒其君長。”【2】指按照正義或道德規范的要求。《漢書·田叔傳》:“{魯}以百金祠, 少子{仁}不受, 曰:‘義不傷先人名。’”《明史·于謙傳》:“國家多事, 臣子義不得顧私恩。”【3】認為合乎正義或道德規范而加以稱許。《史記·刺客列傳》:“於是{襄子}大義之。”{宋}{葉適}《中奉大夫林公墓志銘》:“諸番義公之爲。”【4】理應。《易·需》:“彖曰: 需, 須也, 險在前也, 剛健而不陷, 其義不困窮矣。”{高亨}《周易大傳今注·需》“附考”:“《易傳》常以義爲宜。義﹑宜古通用。《旅·象傳》曰:‘以旅在上, 其義焚也。’《釋文》:‘一本作宜其焚也。’此本書義﹑宜通用之證。”【5】適應,順應。《墨子·節葬下》:“此所謂便其習而義其俗者也。”【6】名分。《商君書·君臣》:“古者未有君臣上下之時, 民亂而不治, 是以聖人列貴賤, 制爵秩, 立名號, 以別君臣上下之義也。”《史記·李斯列傳》:“此臣主之分定, 上下之義明, 則天下賢不肖莫敢不盡力竭任, 以徇其君矣。”【7】善良。亦指善良的行為。《書·皋陶謨》:“彊而義。”{王引之}《經義述聞·尚書上》:“義, 善也。謂性發彊而又良善也。”《禮記·緇衣》:“有國者章義 (이상, 발췌 끝)

3-3. 다음은 "한어대사전"에 주어진 宜 에 대한 설명 전문입니다: (발췌 시작) 宜

《廣韻》魚羈切,平支,疑。【1】古代祀典的一種。謂列俎幾陳牲以祭。《禮記·王制》:“天子將出,類乎上帝,宜乎社,造乎禰。”{鄭玄}注:“類﹑宜﹑造,皆祭名。”《詩·魯頌·閟宮》:“皇皇后帝,皇祖{后稷},享以騂犧,是饗是宜,降福既多。”{南朝 梁}{劉勰}《文心雕龍·祝盟》:“宜社類禡,莫不有文:所以寅虔於神祇,嚴恭於宗廟也。”《書·泰誓上》:“予小子夙夜祗懼,受命{文考},類于上帝,宜于冢土。”{孔}傳:“祭社曰宜。冢土,社也。”【2】合適;適當;適宜。《書·金縢》:“今天動威,以彰{周公}之德,惟朕小子其新逆,我國家禮亦宜之。”{曾運乾}正讀:“褒德報功,尊尊親親,禮所宜也。”《左傳·文公二年》:“吾以勇求右,無勇而黜,亦其所也。謂上不我知,黜而宜,乃知我矣。”{杜預}注:“言今見黜而合宜。”《敦煌變文集·太子成道經變文》:“魚透碧波堪上岸,無憂花樹最宜觀。”{宋}{蘇軾}《飲湖上初晴後雨》詩之二:“欲把{西湖}比{西子},淡妝濃抹總相宜。”{丁玲}《阿毛姑娘》:“她的家便是最右臨著溪,臨著大路的一家,是既靜,且美,又宜于游玩,又宜于生活的一個處所。”【3】引申使合宜;使合適。參見“[宜人]”﹑“[宜民]”。【4】使和順;親善。{明}{王世貞}《鳴鳳記·夏公命將》:“相公憂國憂民,固大人之任。宜家宜室,亦人道之常。”《詩·周南·桃夭》:“桃之夭夭,灼灼其華,之子于歸,宜其室家。”{朱熹}集傳:“宜者,和順之意。”《禮記·內則》:“子甚宜其妻,父母不悅,出。”{鄭玄}注:“宜猶善也。”【5】應當;應該。《詩·邶風·谷風》:“黽勉同心,不宜有怒。”{毛澤東}《七律·人民解放軍占領南京》:“宜將剩勇追窮寇,不可沽名學{霸王}。”{三國 蜀}{諸葛亮}《前出師表》:“誠宜開張聖聽,以光先帝遺德,恢弘志士之氣;不宜妄自菲薄,引喻失義,以塞忠諫之路也。”《二刻拍案驚奇》卷十二:“{仲友}道:‘既有佳客,宜賦新詞。’”【6】猶當然;無怪。表示事情本當如此。{清}{俞樾}《校書官日課》:“按{宋}人校書,已鹵莽滅裂如此,宜古書之不可讀矣。”{唐}{王度}《古鏡記》:“嗟呼,此則非凡鏡之所同也,宜其見賞高賢,自稱靈物。”《左傳·文公元年》:“{江羋}怒曰:‘呼!役夫,宜君王之欲殺女而立{職}也!’”{金}{王若虛}《論語辨惑序》:“夫聖人之意,或不盡於言,或不外乎言也。不盡於言而執其言以求之,宜失之不及也。不外乎言而離其言以求之,宜傷於太過也。”【7】姓。{元}有{宜童}。見《元史·陳祖仁傳》。【8】菜肴。亦謂作為菜肴。《爾雅·釋言》:“宜,肴也。”{邢昺}疏引{李巡}曰;“飲酒之肴也。”《詩·鄭風·女曰雞鳴》:“弋言加之,與子宜之。”{毛}傳:“宜,肴也。”【9】正當的道理;適宜的事情或辦法;適當的地位。《後漢書·儒林傳序》:“時{樊準}﹑{徐防}并陳敦學之宜。”《文選·張衡<東京賦>》:“宜無嫌於往初,故蔽善而揚惡,祗吾子之不知言也。”{薛綜}注:“宜之言義也。”如:因地制宜。《國語·晉語四》:“守天之聚,將施於宜,宜而不施,聚必有闕。”{韋昭}注:“宜,義也。”{宋}{王安石}《本朝百年無事札子》:“宗室則無教訓選擇之實,而未有以合先王親疏隆殺之宜。”《禮記·曲禮上》:“若夫坐如尸,立如齊,禮從宜,使從俗。”{唐}{韓愈}《送浮圖文暢師序》:“是故道莫大乎仁義,教莫正乎禮樂刑政,施之於天下,萬物得其宜。”【10】猶大概;似乎;恐怕。表示不十分肯定。{王引之}《經傳釋詞》卷五:“宜,猶殆也。”{金}{王若虛}《哀雁詞》:“鳥之遠害,宜莫如鴻。”《孟子·公孫丑下》:“固將朝也,聞王命而遂不果,宜與夫禮若不相似然。”{唐}{韓愈}《扶風郡夫人墓志銘》:“{盧某}舊門,承守不失其初,其子女聞教訓,有幽閒之德,爲公子擇婦,宜莫如{盧氏}。”《左傳·成公二年》:“異哉!夫子有三軍之懼,而又有{桑中}之喜,宜將竊妻以逃者也。” (이상, 발췌 끝)

4. 다른 한편으로, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 1636년부터 1640년대 중반의 시기에 걸쳐 저술되어 출판된 것으로 파악되는, 주니오르 디아스 신부님(1574-1659년)의 저서인 "(천주강생)성경직해", 잡사지목록에 표제어로서 "의" 혹은 "의덕"가 수록되어 있지 않는데, 왜 여기에 "의" 혹은 "의덕"이 표제어로 수록되어 있지 않은지 도저히 납득할 수 없습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1574-1659_엠마누엘_주니오르_디아스/1636_천주강생성경직해.htm (발췌 시작) "성경직해", 권0_8_잡사지목록_19-83 (<--- 여기를 클릭하십시오) [잡사지목록 필독 권고] (이상, 발췌 끝)

---------- 게시자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 266 3 |