가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

애초에 한문문화권에 전달된 성호경은, 요즈음의 (소)성호경이 포함된, 대성호경大聖號經 과 그 해설의 최초 출처 문헌은 1600년에 저술된 방자유전 일 것이다 1242_ 얀센주의 |

||

|---|---|---|

|

2018-10-13 ㅣ No.1960 게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1960.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서

질문 1: 다음은, 중국 홍콩 교구 홈페이지 제공의 "要理問答"(요리문답, 香港公教真理學會出版)에서 발췌한 바인데, "성호경"에 (i) "대성호경", (ii) "소성호경", 이렇게 두 종류들이 있다고 합니다:

출처 1: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/요리문답.htm

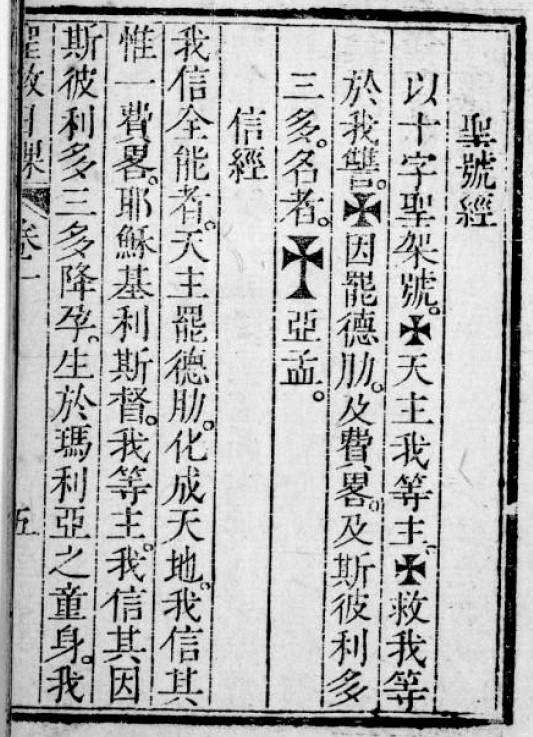

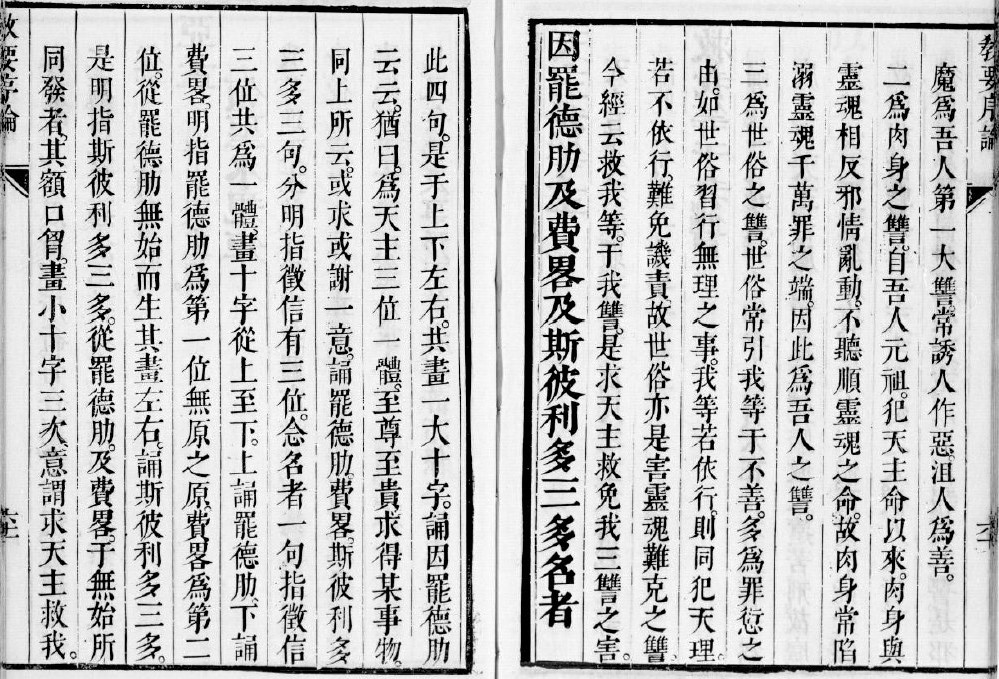

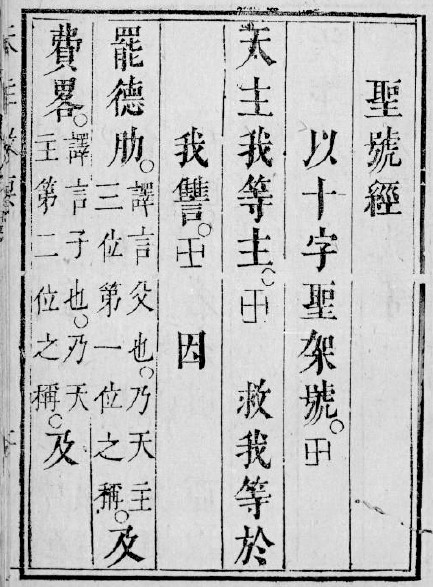

출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1949_要理問答/1949_NLC416-07jh015287-22459_要理問答.pdf <----- 여기를 클릭하여 확인하라 [주: 1949년판; 마카오 소재 자현인서관출판] (발췌 시작) 聖號經

335 問 什麼是奉教人外面的記號? 答 就是十字聖號。

336 問 聖號經有幾樣? 答 有大小兩樣。大聖號經就是:『以十字聖架號,天主我等主,救我等於我仇,因父及子及聖神之名。亞孟。』小聖號經就是:『因父及子及聖神之名。亞孟。』

337 問 為什麼十字聖號,是奉教人的記號呢? 答 因為十字聖號,表明信德最重要的兩端道理。

338 問 表明什麼道理? 答 聖號經的言語,包含天主三位一體的道理,畫十字,表明吾主耶穌為救贖人類,被釘十字架上死。 339 問 大聖號經有什麼意思?

答 大意是說:求天主看耶穌死在十字架上的功勞,保佑我們不受三仇的害,賴天主三位一體的聖名,賞賜我們所求的恩典。

340 問 什麼是三仇?[졸번역: 무엇이 바로 이 삼구(三仇)이나뇨?] 答 就是魔鬼、肉身、世俗。

341 問 在什麼時候該畫十字聖號? 答 在行各種神工的時候,飲食、睡覺、及做一切要事前後,特別是在誘感危險的時候,畫十字架很好。 (이상, 발췌 끝)

바로 위에 발췌된 바에서, "소성호경"뿐만이 아니라, "대성호경"으로 불리는 한문본 기도문들에 대하여, (i) 한문본 천주교 문헌들 중에서 뿐만이 아니라, (ii) 지중해 지역의 천주교 문헌들 중에서, 그 출처와 기원 등을 알고 싶습니다.

질문 2: 만약에 "대성호경"이라고 불리는 한문본 성호경 기도문이 있다고 한다면, 언제부터 우리말 기도문에서 사라져버렸는지요?

게시자 주 1: (1) 위의 질문 2에 답변하기 위하여, 우선적으로, 바로 이어지는 제2항 사료 분석 I에서 우리말본 천주교회용 기도서들과 한문본 천주교회용 기도서들에 수록된 성호경을, 연대순에 있어 거슬러 올라가면서, 함께 고찰하도록 하겠습니다.

(2) 그런데, 다들 잘 알고 계시듯이, 우리말본 기도문들 중에서 신앙적으로 중요한, 소위 말하는, 그리스도교 공통 기도문(Christian common prayers)들 모두는, "지중해 지역 문화권"에서 사도전승[Apostolic Tradition, 즉, 성전(Sacred Tradition), 성경(Sacred Scriptures), 그리고 교도권(Magisterium)] 안에서 형성된, 그리스어 혹은 라틴어 기도문들이, 1583년과 그 이후에 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여 한문으로 번역되어 "한문 문화권" 내에 도입되었고, 그런 다음에, 이들 한문본 기도문들이 우리말로 다시 번역되어 마련되었기 때문에, 위의 질문 1에 대한 답변은, 질문 2에 대한 답변의 범주(category)를 포함하는, 더 큰 범주에 속하므로, 이어지는 별도의 제3항 사료 분석 II에서 함께 고찰하도록 하겠습니다.

2. 사료 분석 I

2-16. 1941년판 우리말 천주교요리 - 소성호경

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

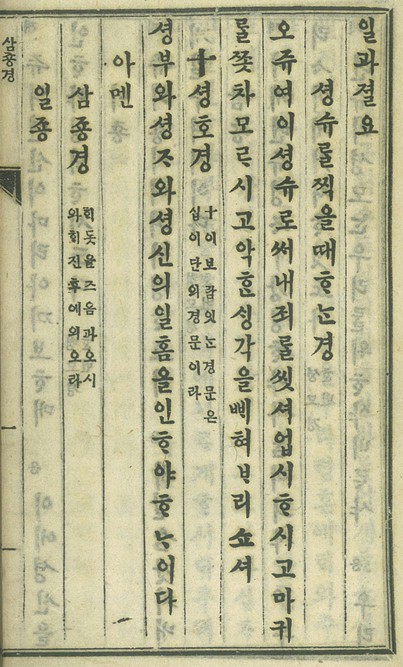

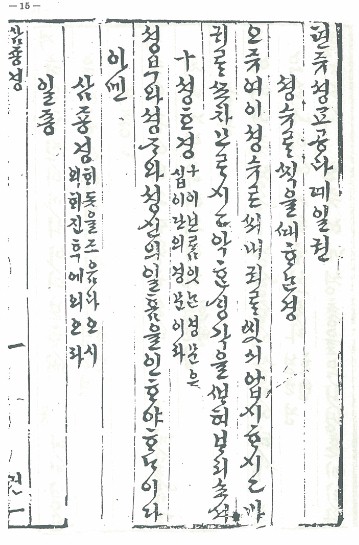

2-15. 1892년판 우리말 일과절요 - 소성호경

(발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 다섯 번쨰 열(column)부터 일곱 번쨰 열까지 보라. (이상, 발췌 끝)

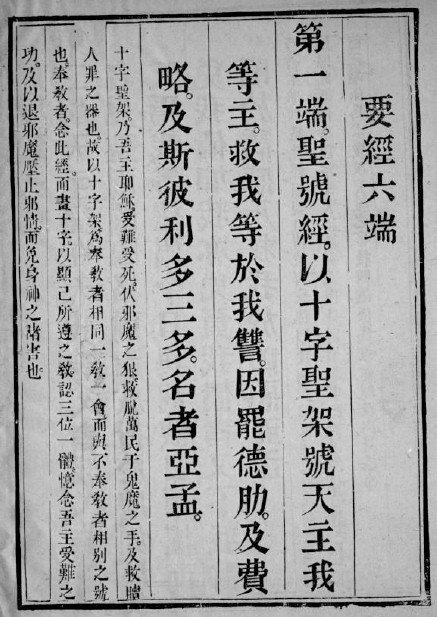

2-14. 1873년판 간언요리 - 대성호경

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

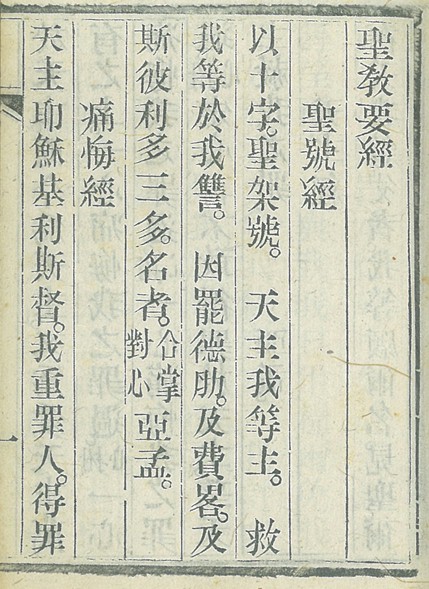

2-13. 1869년판 교요6단전도 - 대성호경

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

1866년 [조선] 흥선대원군에 의한 참혹한 병인박해

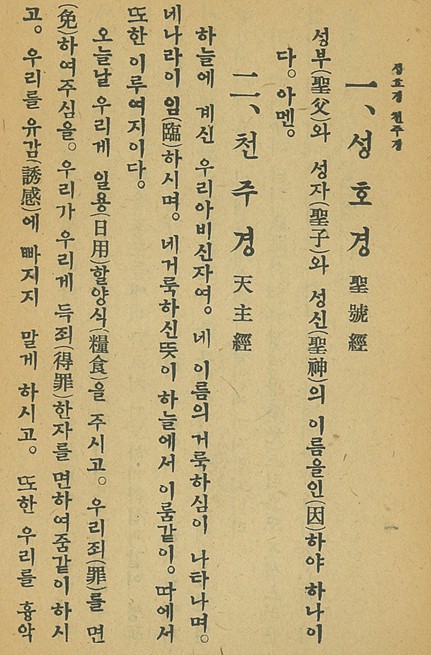

2-12. 1862년에 초간된 우리말 천주성교공과 - 소성호경 <-----

(발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 다섯 번쨰 열(column)부터 일곱 번쨰 열까지 보라. (이상, 발췌 끝)

1860년 [중국] 불평등한 북경조약

1858년 [중국] 불평등한 천진조약

1851년 [중국] 태평천국의 난 일어남

1844년 [중국] 불평등한 망하조약 및 황포조약

1842년 [중국] 영국과의 아편전쟁에 패한 직후 불평등한 남경조약 1839년 [조선] 기해박해

1836년 [조선] 파리 외방 선교회 소속의 선교사 신부가 우리나라 조선에 최초로 입국.

2-11. 1823년판 "수진일과" - 대성호경

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

1814년 [전세계] 해산된지 40년 만에 예수회가 재설립됨. 1803년 사천성 시노드 개최

1801년 [조선] 신유박해

1791년 [조선] 진산사건

1787년 [조선] 반회사건

1785년 [조선] 추조적발사건

1783년 7월에 모예 신부가 10년간의 중국 선교를 포기하고 마카오를 향해 귀국길에 오름.

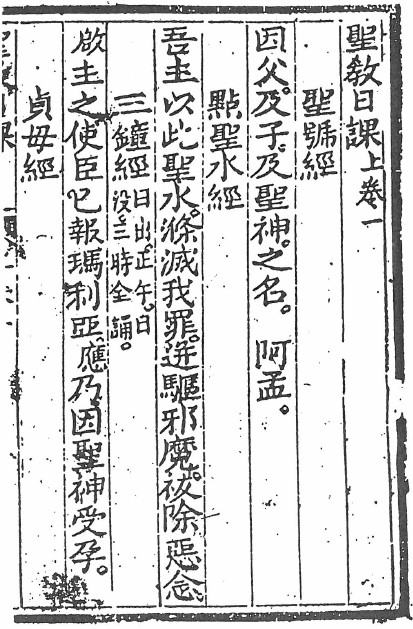

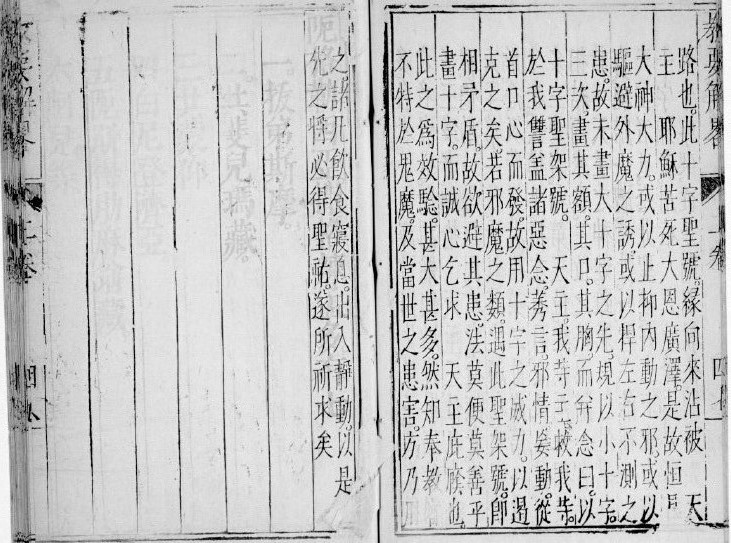

2-10. 다음은, 프랑스 파리 외방선교회 소속의 모예 신부(1730-1793년)에 의하여 1780년에 초간된, "천주경과"에서 발췌한 바입니다:

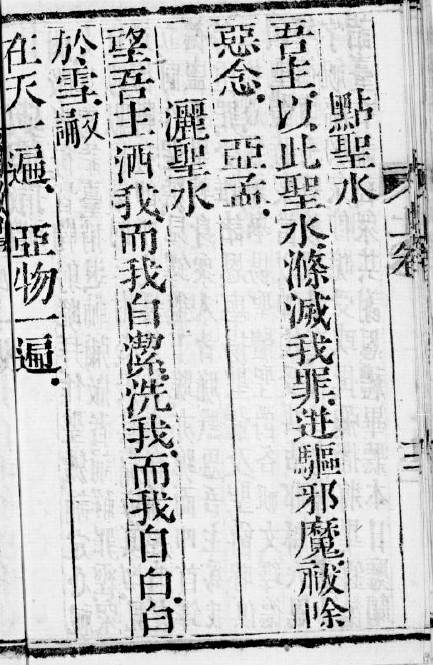

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1730-1793_모예/1780_천주경과_소인_목록_성호경_upto_조과.htm 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1730-1793_모예/1780_천주경과_소인_목록_성호경_점성수경_3종경_정모경_조과.htm (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번쨰 열(column)부터 세 번쨰 열까지 보라. (이상, 발췌 끝)

위의 제2-12항에 그 일부가 발췌된 1862년에 초간된 우리말 기도서인 "천주성교공과"가, (i) 예수회 소속의 신부님들에 의하여 1600년대 초반에 마련된 "천주성교일과" 및 "수진일과", 그리고 (ii) 파리 외방 선교회 소속의 모예 신부에 의하여 마련되어 1780년에 초간된 "천주경과", 이들 둘 다에 의존하고 있음은 잘 얄려져 있습니다.

따라서, 대성호경 및 소성호경에 대하여 지금까지 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다.

(이 글의 결론 1) 우리말 기도서인 "천주성교공과"에 수록된 (소)성호경은, 1780년에 초간된 파리 외방 선교회 소속의 모예 신부의 "천주경과"에 실린 (소)성호경을 우리말로 번역한 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 2) 특히, 1583년과 그 이후에 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여 아무리 늦더라도 1600년 경에 한문으로 번역이 되어 "한문 문화권" 내에 처음으로/최초로 전달되었던 기도문이 대성호경이었는데, 바로 이 대성호경의 두 번째 단락인 소성호경이, 한문본 기도서들과 우리말 기도서 "천주성교공과"에 있어, 갑자기 대성호경의 자리를 밀어내고 대신에 그 자리를 차지하게 된 것이,(*) 프랑스 파리 외방 선교회 소속의 모예 신부에 의하여 마련된 한문본 기도서로서 1780년에 초간된 "천주경과"에 수록된 모든 기도문들 중의 첫 번째 기도문이 되면서부터였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

----- (*) 게시자 주: (1) 많이 부족한 죄인인 필자가 생각하더라도, 1773년에 예수회가 해산된 이후의 그리고 1814년에 예수회가 재설립되기 이전의 어느 시점에 이러한 조치가 취해진 것은 대단히 분명하다는 생각이며, 따라서 바로 이 40년 간의 기간 중에, (경우 1) 교황청 유관 부서의 공식적인 사전 결정과 이에 수반되는 사전 지시에 의한 것, 혹은 (경우 2) 모예 신부의 개인적 판단에 의한 것일 수 있는데, 교황청 유관 부서 혹은 모예 신부가 그러한 조치를 취한 목표(purpose)/의도/저의(intention)가 도대체 무엇이었는지에 대하여서도, 또한 고찰하여야 할 것이다.

(2) 그리고, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 바로 이러한 조치가 교의적으로(dogmatically) 어떠한 문제를 초래/야기할 수 있는지에 대하여서는, 아래의 제3항 사료 분석 II 에서 실증적으로(positively) 다루도록 하겠습니다. -----

게시자 주 2-10: (1) 다른 한편으로, 필자가 소속 대학교 도서관의 사서 선생님들의 도움 덕택으로 유관 논문들을 찾아볼 수 있었는데, 바로 위에 안내된 한문본 천주교 기도서 "천주경과"가, 위의 제2-12항에 유관 부분이 발췌된, 1862년에 초간된, 우리말 "천주성교공과"의 원본임은, 가톨릭대학교 논문집 제2집, 1976년, pp.35-74에 수록된, 당시에 서울 가톨릭대학교 성신교정 신학부 교수 신부님이셨던, 최윤환 몬시뇰님의 논문[제목: 천주성교공과의 원본]에서 실증적으로(positively) 입증/고증되었다고 합니다. 이에 대하여서는, 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있는 최윤환 몬시뇰님의 유관 논문들 중의 첫 번째 논문을 읽도록 하십시오:

참고 자료 1: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1730-1793_모예/1976_천주성교공과의_원본_최윤환_신부.htm <----- 필독 권고 참고 자료 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1730-1793_모예/1982_한국_공과의 원본인_천주경과의_저자_최윤환_신부.htm [모예 신부의 생애와 업적] <----- 필독 권고

특히, 참고 자료 2에는, 중국에 선교사로 파견된 파리 외방 선교회 소속의 동료 선교사 성직자들에 의하여[주: 여기에는 당시의 사천성 파리 외방 선교회의 장상인 주교 Pottier도 포함됨], 모예 신부가 (i) 엄격주의자요 극단과격분자로 낙인이 찍혔고(제227쪽), 그리고 (ii) 그의 엄격성 때문에 가끔 얀센주의자(Jansenist)라는 지목을 받기도 하였다(제243쪽)는 언급이 있습니다.

(2) 그러나, 바로 위의 제(1)항에 안내된 첫 번째 논문에는, (i) 아무리 늦더라도 1600년부터 1780년 당시까지 중국의 천주교회 내에서 예수회 소속의 신부님들 뿐만이 아니라 성오사정회 소속의 신부님들도 지속적으로 사용해온 대성호경이, 바로 이 "천주경과"에서, 이 책의 저자인 프랑스 파리 외방선교회 소속의 모예 신부에 의하여 갑자기 소성호경으로 교체된 이유/까닭에 대한 어떠한 언급도 없고, 더 나아가, (ii) 대성호경의 수록 혹은 대성호경에 대한 언급 자체가 전혀 없음에 주목합니다.

(3) 그리고 우리말 "천주성교공과"에, (iii) 대성호경이 "천주경과"에서 소성호경으로 교체된 바에 대한 어떠한 언급도 없고, 더 나아가, (iv) 대성호경에 대한 언급 자체가 전혀 없음에 또한 주목합니다. 심지어, 한문본 "천주경과"에도, (v) 대성호경이 "천주경과"에서 소성호경으로 교체된 바에 대한 어떠한 언급도 없고, 더 나아가, (vi) 대성호경의 수록 혹은 대성호경에 대한 언급 자체가 전혀 없음에 또한 주목합니다.

(4) 위의 제(2)항 및 제(3)항과 같은 지적들을 필자가 드리는 이유는 다음과 같습니다: 즉, (가), 대성호경의 전반부를 삭제하고, 대성호경의 후반부를 구성하는, 소성호경만을 오로지 "성호경"이라고 제시하는 행위는, 대성호경의 본문이 어려운 문어체 형식으로 작문되었기 때문에 대성호경의 원문에 있는 일부 문어체 표현들을 (i) 구어체 표현으로 (ii) 혹은 일부 단어들을 쉬운 표현들로 교체하는 작업이, 결코 아니기 때문입니다. (나) 더 나아가,

질문 3: 아니, 다음의 대성호경의 전문 『以十字聖架號(+), 天主我等主(+), 救我等於我讐(+)。因父, 及子, 及聖神, 名者(+)。亞孟。』 어디에 도대체 이해하기 힘든 문어체 표현이 단 한 어구라도 있기나 하다는 것인지요???

(5) 그리고 "천주경과"라는 제목이 붙은 이 책은 이상한 책이라 아니 말할 수 없는데, 왜냐하면 소인은 있으나, (i) 저자가 누구인지 밝히지 않고 있고, (ii) 누구의 교정과 검열을 받았다는 확인이 없으며, 그리고 필자가 확인한 바에 의하면, 특히 대단히 이상하게도, (iii) 이 책의 표지에서만 오로지 "천주경과"라는 제목을 사용하였지, 이 책의 목록과 본문에서는 "천주경과" 대신에, "성교일과"라는 제목을 사용하였고, 심지어 "천주경과"라는 대단히 큼직한 제목이 붙은 책임에도 불구하고 이 책의 여백에 붙은 이 책의 명칭은 여전히 "성교일과"이기 때문에, 그리하여 그 결과, 이 제목 "성교일과"를 읽는 당시의 중국의 가톨릭 신자라면 틀림없이, 왜냐하면, 예를 들어, "천주교요", "천주교요해설", "천주교요서론" 등과 같이, 일부 한문본 천주교 문헌들의 경우들에 있어 그 제목들을 말이나 글로 지칭할 때에 제목들 중에 포함된 "천주"라는 단어가 생략되고 나머지 부분만 불리는 경우들이 더러 있기 때문에, 이 책이 오래 전에 예수회 소속의 신부님들에 의하여 마련되어 적어도 150년 이상 "한문 문화권" 내의 천주교 신자들이 지속적으로 사용해 온, 따라서 이미 고유명사화 한 "천주성교일과"라는 제목을 가진 전통적 한문 기도서와 동일한 책으로 생각/추정하였을 것인데, 그러나 만약에 "천주경과"라는 제목을 가진 이 책을 읽는 독자들로 하여금 이러한 잘못된 그리고 거짓의 연상(wrong and false association)을 유도하기(induce) 위하여, 그리하여 전통적 한문본 기도서인 "천주성교일과"를, "천주경과"로 교체하기 위하여, 그리하여 결과적으로, 예수회 소속의 신부님들에 의하여 마련된 이 전통적 한문 기도서를 용도 폐기 하고자 하는 목적의 성취를 이루고자, 의도적으로(intentionally) 이러한 조치를 취하였다면, 가히 기만적이라고 아니 말할 수 없을 것입니다. 그렇지 않는지요?

예수회가 1773년에 해산되었기 때문에, 그러한 조치는 기만적이지 않은 것인지요??? 만약에 그러하다면, 1814년에 예수회가 재설립되었기 때문에, 그러한 조치가 이제는 기만적이 되는 것인지요???

(6) 다른 한편으로, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 본글에서 실증적으로(positively) 입증/고증하고 있는 바와 같이, 예수회 소속의 신부님들에 의하여, 아무리 늦더라도1600년에 "한문 문화권"에 처음으로/최초로 도입되어 지금까지도 중국 천주교회에서 사용되고 있는 대성호경의 존재를, 최윤환 몬시뇰님께서 1976년 당시에 "천주성교공과의 원본" 제목의 논문을 작성하실 때에, 모르고 계셨던 것이 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다.

이는, 만약에 그러지 않았더라면, 위의 제(2)항에서 지적한 바는 결코 발생하지 않았을 것이라는 생각을 하게 되기 때문입니다.

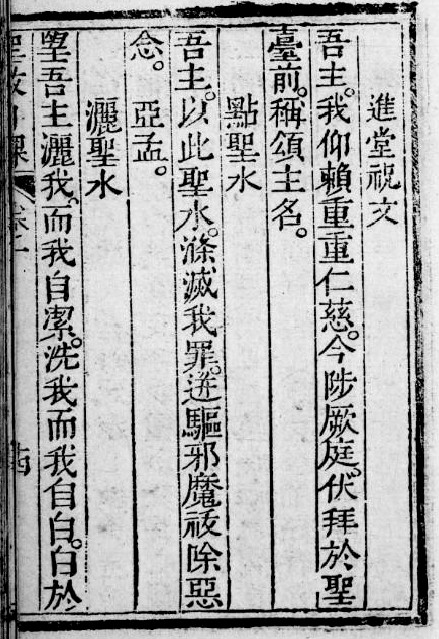

(7) 그런데, 특이하게도, 1780년에 초간된 "천주경과"에 있어, 성호경 기도문 직후에, 점성수경이라는 기도문이 제시되어 있고, 또 우리말 "천주성교공과"에 있어, 이 기도문의 번역문인 셩슈랄 찍을 때에 하난 경이 성호경 기도문 직전에 제시되어 있으나, 그러나 1600년대 초반에 예수회 소속의 신부님들에 의하여 마련된 "천주성교일과" 및 "수진일과"에는 이 기도문/경이, 대성호경의 직후 혹은 직전의 자리가 아닌 한참 뒤의 자리에, 점성수라는 제목으로 수록되어 있음에 또한 반드시 주목하십시오.

(7-i) 다음은, 아래의 제2-9항에 안내된, 1715년판 "천주성교일과", 권1, 제14쪽에 있는 점성수 기도문입니다. 이 기도문이 위에 발췌된 "천주경과"에 수록된 점성수경과 어떤 차이점이 있는지 정밀하게 비교/검토하십시오. 정확하게 동일합니다:

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

(7-ii) 다음은, 이승훈이 1784년 귀국 시에 우리나라 조선으로 전래하였다고 알려진 "수진일과", 권1에 수록된 점성수 기도문입니다. 이 기도문이 위에 발췌된 "천주경과"에 수록된 점성수경과 어떤 차이점이 있는지 정밀하게 비교/검토하십시오. 정확하게 동일합니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1559-1654_니콜라스_롱고바르디_et_al/수진일과.htm (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

그러니까 무슨 말씀인고 하면,

(이 글의 결론 3) 대성호경이 점성수경과 소성호경의 결합으로 구성된 기도문이 결코 아니었음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

그러므로, (이 글의 결론 2) 및 그 각주에서 지적한 바가 상당히 유의미하다는 생각을 하게 됩니다.

(7-iii) 그리고 조금 한가할 때에 별도의 시간을 내어, (i) 예수회 소속의 신부님들에 의하여 마련된 "천주성교일과"에 수록된 기도문들의 본문들과 (ii) 파리 외방 선교회 소속의 모예 신부에 의하여 마련된 "천주경과"에 수록된 기도문들의 본문들에 대하여, 각 기도문 별로 자구 비교를 진행하여, 모예 신부와 중국인 협조자에 의하여 "천주성교일과"의 고급의 문어체(?) 문체가 과연 얼마나 쉬운 구어체 문체로 해당 본문이 바뀌어졌는지에 대하여, 정밀하게 비교/검토해 볼 생각입니다. 왜냐하면, 예를 들어, "천주성교일과"에 수록된 점성수 기도문의 본문에 대응하는 "천주경과"에 수록된 점성수경 기도문의 본문의 경우에, 정확하게 동일하기 때문입니다. (이상, 게시자 주 2-10 끝)

1775년 [중국] 중국 예수회가 해산됨.

1773년 7월 21일 [유럽 및 전세계] 예수회가 해산됨.

1773년 3월에 파리 외방선교회 소속의 모예 신부가 처음으로 중국 남서부 내륙 지방인 사천성(四川省) 소재 전교지에 부임함.(*) 당시 43세.

----- (*) 게시자 주: (1) 다음의 주소에 접속하면, 1758년부터 1773년까지 유럽의 여러 나라들에서 얀센주의자들이 예수회를 억합하고 축출하며, 결국에 해산시키기 위하여 집중적으로 공격한 바들에 대한 역사학자의 논문을 읽을 수 있는데, 예를 들어, 이 논문 중에서 총 66번에 걸쳐 "Jansenism"(얀센주의), "Jansenist(s)"(얀센주의자(들) 등의 용어들이 사용되었음에 주목하라:

(2) 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 마태오 리치 신부님의 적응주의 선교 방식을 격렬하게 반대하였던, "한문 문화권"의 미풍양속에 포함되는 그러나 그리스도교 신앙과 윤리에 포함되지 않는, "조상 제사"를 두고서 지중해 지역의 우상 숭배와 동일시하는, 파리 외방선교회의 얀센주의적 선교 방식을 그대로 수용하여, 예를 들어, 조상 숭배 의식을 우상 숭배라고 명백히 규정하고 있는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 논문에 서술된, 중국에 파견된 파리 외방선교회 관할이었던 사천성에서 1803년에 개최되었던 사천성 시노드, 즉, 쓰촨 대목구 시노드의 결정 사항들을 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/2005_1803년_사천성_시노드_연구_조현범.htm <----- 필독 권고

(3) 다음은, 가톨릭신문, 2013년 6월 23일, 전영준 신부(가톨릭대 신학대학 영성신학 교수)]의 글에서 발췌한 바입니다:

출처: http://home.catholic.or.kr/pdsm/bbs_view.asp?num=776&id=139291&Page=16&menu=4823 (발췌 시작) [신앙의 해 · 창간 86주년 기획 - 현대 가톨릭 신학의 흐름] (13) 은총으로 하느님과 합일 체험하는

‘신비생활’

신비체험, 완덕을 향한 매진에 보여주시는 은총의

시간

[...]

얀센주의는 이미 이단으로 단죄되었음에도 불구하고, 그 영향력은 상상을 초월할 정도로 광범위하게 퍼져나갔다.

심지어 프랑스에서 이역만리 떨어져 있는 한국에까지 큰 영향을 미칠 정도였다. 초창기에 한국 가톨릭교회를 도와준 선교사는 파리외방전교회 사제들이었다.

그런데 프랑스 선교사들은 19세기에 조선 땅에 입국했음에도 불구하고 얀센주의적인 분위기를 함께 갖고 입국해 사목활동을 하였던 바람에, 20세기 중반까지 한국 가톨릭교회 안에서는 얀센주의의 영향을 받은 엄격한 고행주의적 분위기가 강하게 자리잡고 있었다.

한국 상황이 이러할 진데 당연히 유럽 본토에서는 18~19세기에도 신비체험을 잘못 이해하여 이단이 되었던 얀센주의의 영향력이 여전히 맹위를 떨쳤다.

[...] (이상, 발췌 끝)

(4) 또한 참고로, 다음의 지도에는 중국 사천성이 빨간색으로 표시되어 있는데 이 지역이, 1836년에 프랑스 파리 외방 선교회 소속의 신부들이 우리나라 조선에 처음으로/최초로 입국하기 전에, 또한, 중국 북경 교구 소속이었던 중국인 방인 사제인 주문모 신부가 1794년에 우리나라 조선에 입국하기 전에, 조상 제사를 금지한 것이 아니라, 오히려 중용의 구절들을 예로서 구체적으로 제시하면서,조상 제사를 폐지하여서는 아니된다고 가르치는 "주교연기" 등의 한문본 천주교 문헌들을 북경 소재 예수회 소속의 신부님들로부터 입수하여 학습하였고 그리하여 그 결과 진리의 영의 도래가, 즉, 성령 강림이 이벽 성조에게 발생하여 천주교 신앙을 받아들인,(#) 우리나라 조선의 천주교회 초기의 신앙의 선조들로부터, 얼마나 멀리 떨어져 있는 지역인지 살펴보도록 하라:

출처: https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%93%B0%EC%B4%A8%EC%84%B1 (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 지도에는 중국 사천성이 빨간색으로 표시되어 있는데, 사천성이 위 지도에서 오른쪽 윗부분에 위치한 우리나라 조선과 얼마나 멀리 떨어져 있는지 살펴보라. (이상, 발췌 끝)

----- (#) 게시자 주: 이에 대하여서는, 예를 들어, 다음의 주소에 있는 글들을 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1785.htm http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1874.htm http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1876.htm http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1719.htm ----- -----

1767년 스페인 제국에서 예수회가 세속의 법에 의하여 억압받고 축출됨.

1764년 프랑스에서 예수회가 세속의 법에 의하여 억압받고 축출됨.

1759년 포르투칼과 그 제국에서 예수회가 세속의 법에 의하여 억압받고 축출됨. 1722년 12월 23일 [중국] 청나라 황제 강희제 서거

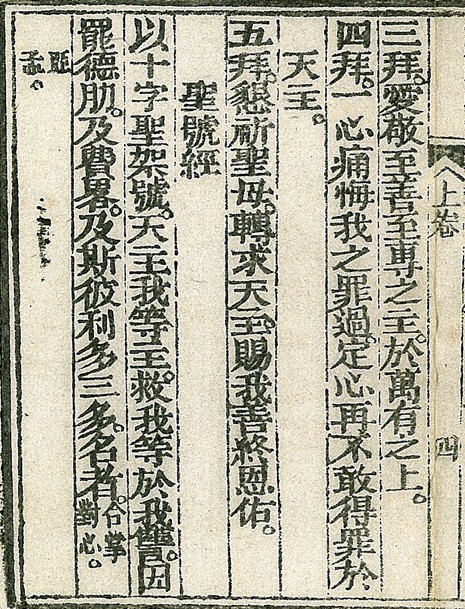

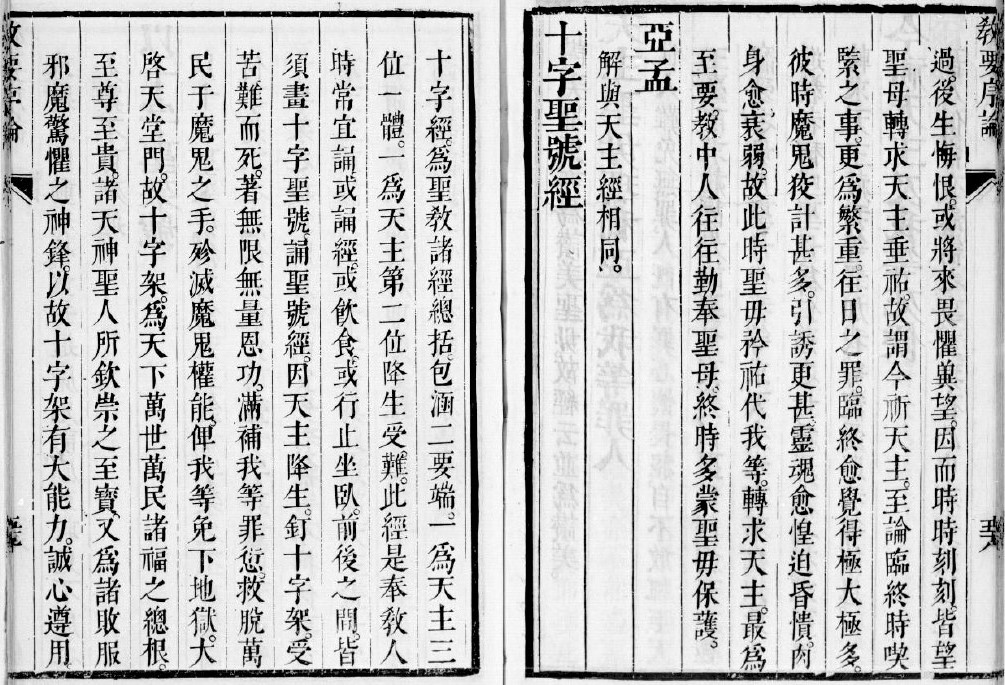

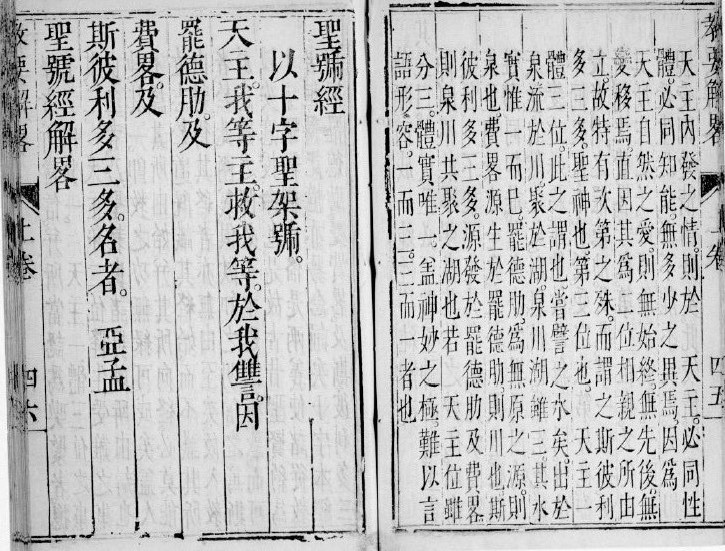

2-9. 1715년판 "천주성교일과" - 대성호경

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1559-1654_니콜라스_롱고바르디_et_al/천주성교일과_1715년판.htm (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

1707년 12월 중에 장 바쎄 신부(Jean Basset)가 어떤 질병으로 급사하였다고 알려져 있음. 무덤의 소재도 모름.

1707년 3월 [중국] 복건 대목구장(Vicar Apostolic) 매그로 주교(Charles Maigrot, 1652 — 1730년; 북경 교구장 주교로부터 주교 수품 일자: 1700년 3월 14일)가 중국에서 추방됨. 1708년 5월 4일자로 복건 대목구장 사임 [주: 1709년부터 교황좌를 돕는 주교로 지명되어 종신 보좌하였다고 함].

1706년 [중국] 강희제가 "인표"/"거류증" 제도 처음으로 도입

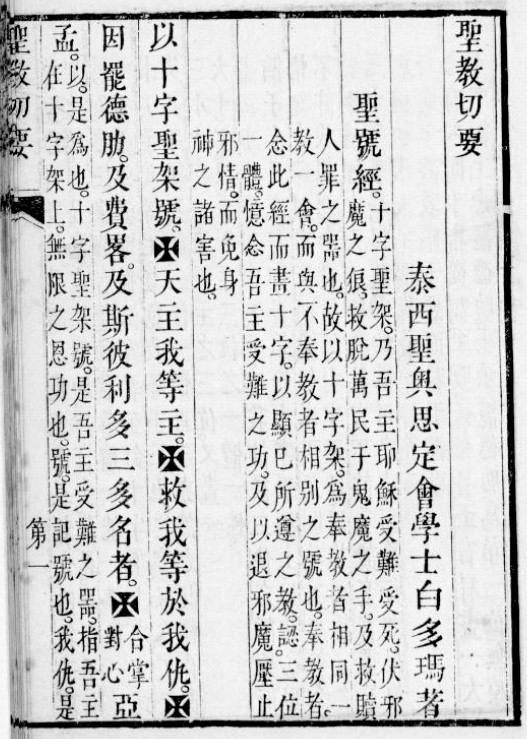

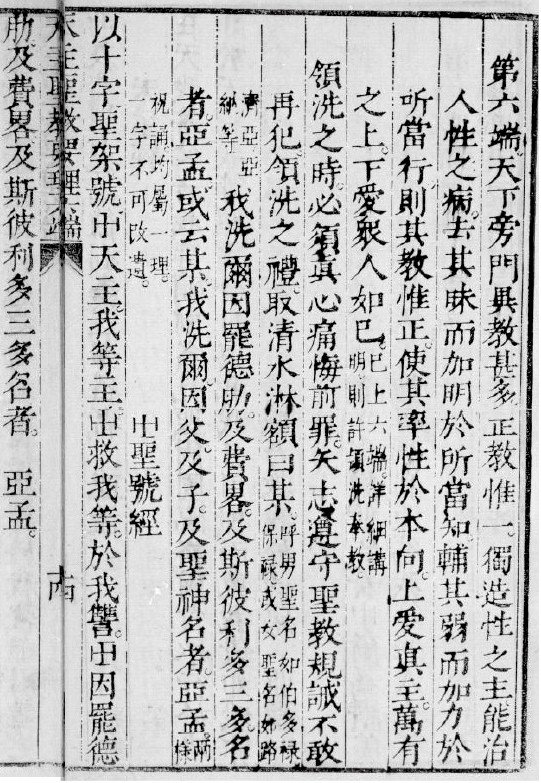

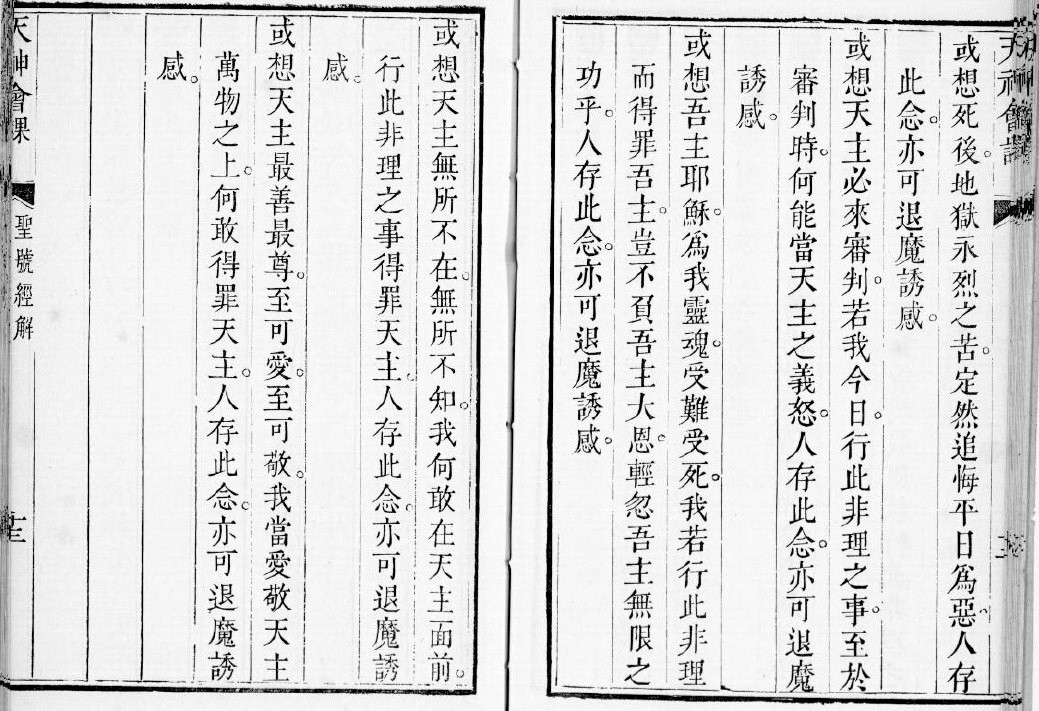

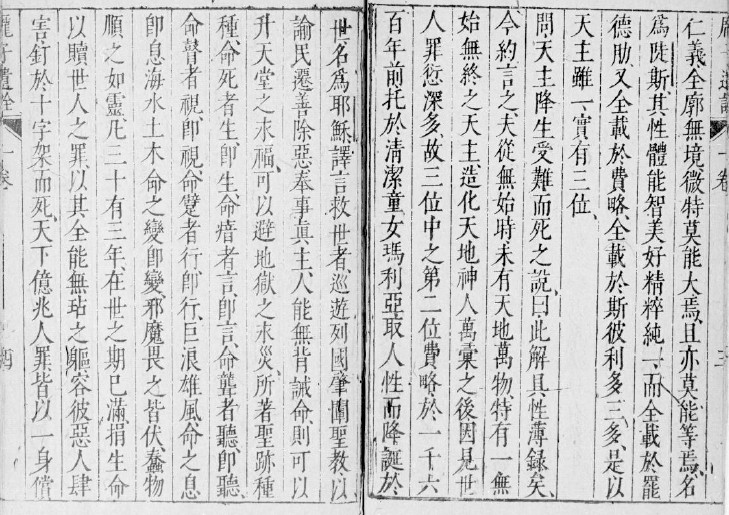

2-8. 성오사정회 소속의 오르티즈 신부의, 1705년에 초간된, "성교절요" - 대성호경

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1668-1742_토마스_오르티즈/1705_성교절요.htm (발췌 시작)

게시자 주:

이 십자성가 표적(表迹)으로써, (이마 위에 +) 우리의 주님이신 천주께서는 (입 위에 +) 우리의 원수들로부터 우리를 구하소서. (가슴 위에 +)(*) 아버지와 (이마 위에 손끝을 찍음) 아들과 (배 위에 손끝을 찍음) 성신의 이름으로 (왼쪽 어깨 위에 손끝을 찍은 후에 그리고 곧바로 직선으로 이동하여 오른쪽 어깨 위에 손끝을 찍음). 아멘. (*) 게시자 주: (1) 바로 여기서 "우리가 그러한 도움을 요청하는(invoke) 대상이신 우리의 주님(our Lord)"이 예수 그리스도임은, 아래의 제3-6항에서 자세하게 다루고 있으니 꼭 읽도록 하라.

(2) 그리고 "간구(懇求)"로 번역되는, "invoke"의 명사형인 "invocation"이라는 용어의 정의(definition)는 다음의 졸글에 있으니 또한 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1620.htm -----

(이상, 발췌 끝)

1704년경에 파리 외방선교회 소속의 장 바쎄(Jean Basset) 신부가(*) 신약 성경을 중국어로 번역하기 시작함[주: 마태오 복음서 제1장부터 히브리서 제1장까지 완료함]

----- (*) http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bbassetj.html 필히 참조할 것. -----

1700년 파리 외방선교회 회칙 제정 [내용 추가 일자: 2022년 11월 9일] 1700년 장 바쎄 신부가 번역서 "만물시원"을 저술함

주: 다음의 주소에 있는 졸고[제목: 方舟방주, 基斯督기사독(Christo) 등의 성경 번역 용어들의 원 출처로 파악되는 한문본 천주교 문헌인 '만물시원'은 1700년에 장 바쎄 신부가 번역한 책이다; 게시일자: 2022-10-20] 전문 필독 권고: [이상, 2022년 11월 9일자 내용 추가 끝]

1693년 [중국] 복건 대목구장(Vicar Apostolic) 매그로 신부(Charles Maigrot, 1652 — 1730년)가,(*) "천주"를 제외하고, "상제", "천" 단어들을 하느님(God)을 나타내는 표현으로서 사용하지 말라는 금령을 자신의 대목구에 내림

----- (*) https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bmaig.html 필히 참조할 것. -----

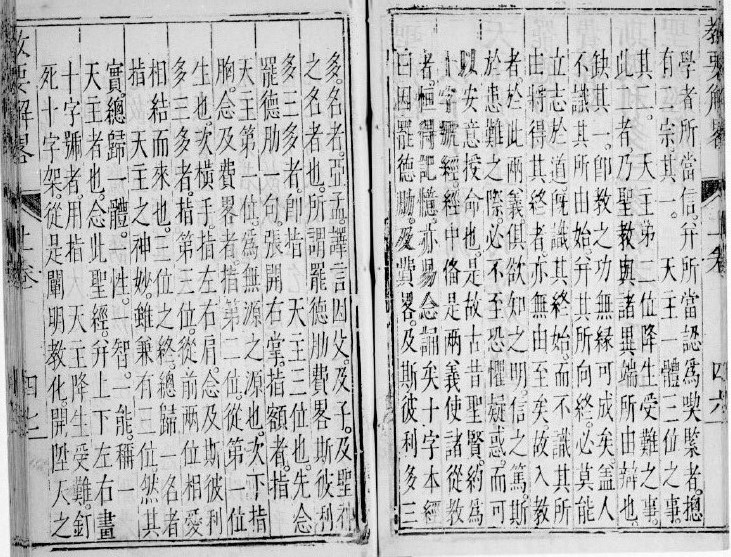

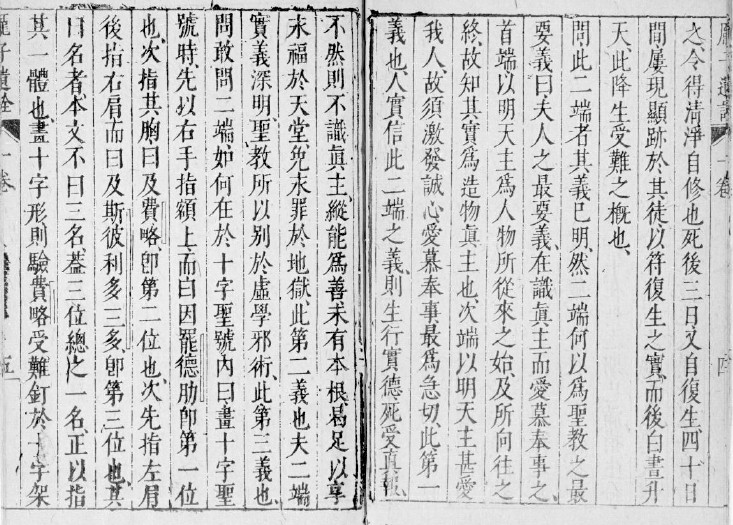

2-7. 필립푸스 쿠플레 신부님(1624-1692년)의 한문본 천주교 교리서로서 1675년에 초간된 "천주성교100문답" - 대성호경

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

2-6. 페르비스트 신부님의 한문본 천주교 교리서로서 1670년에 초간된 "천주교요서론" - 대성호경

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1623-1688_페르비스트/1670_천주교요서론.htm (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

1664-1668년 양광선에 의한 교난 1664년 시암(태국)[주: 불교 문화권]에서 파리 외방선교회 지역 시노드 개최 및 선교사 활동 지침서인 "모니타" 제정 [주: (i) "모니타", 제3장 6조는, 해당 선교 지역의 문화와 관습, 역사 그리고 전통에 대한 깊은 이해를 도모하는 것을 배제함으로써, 예수회의 적응주의 선교 방식에 대한 명백한 거부의 태도를 담고 있다고 하는데, 그러나 만약에 이 내용이 사실이라면, 이 규정은 1658년 파리 외방선교회 창립 당시인 1658년 8월 17일자 교황청 포교성성 훈령에 명확하게 위배되는, 따라서 이단(heresy)임. (ii) "모니타", 제4장 제4조는 조상에 대한 효(filial piety)의 한 표현인, 신앙과 윤리의 범주에 포함되지 않는, 미풍양속인 조상 제사라는 예의를 우상 숭배로 규정하고 있다고 하는데, 그러나 만약에 이 내용이 사실이라면, 이 규정은 1658년 파리 외방선교회 창립 당시인 1658년 8월 17일자 교황청 포교성성 훈령에 명확하게 위배되는, 따라서 이단(heresy)임]

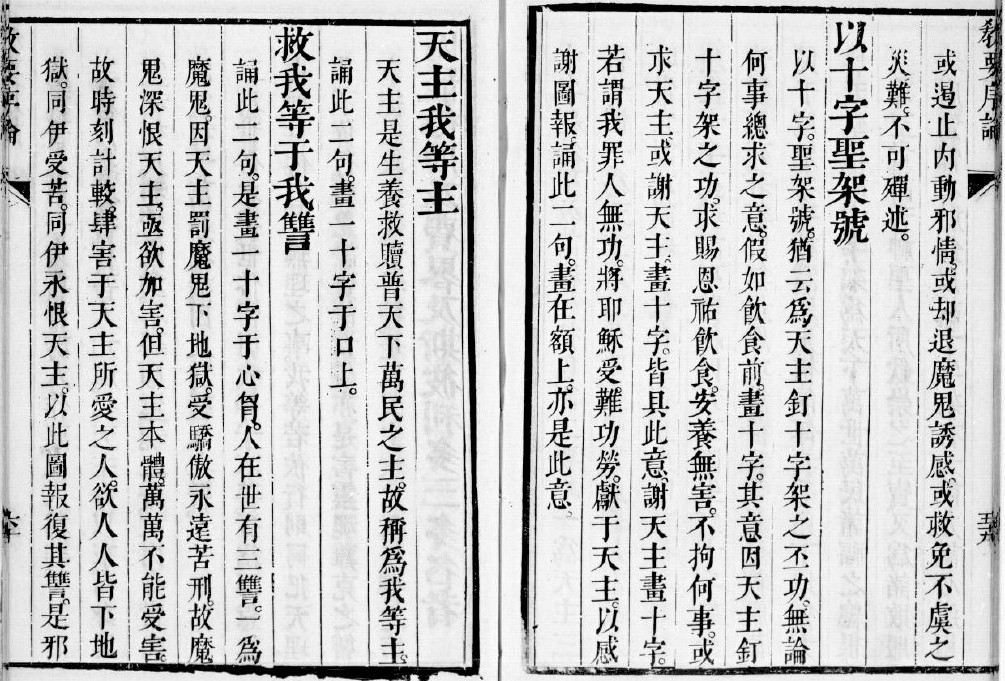

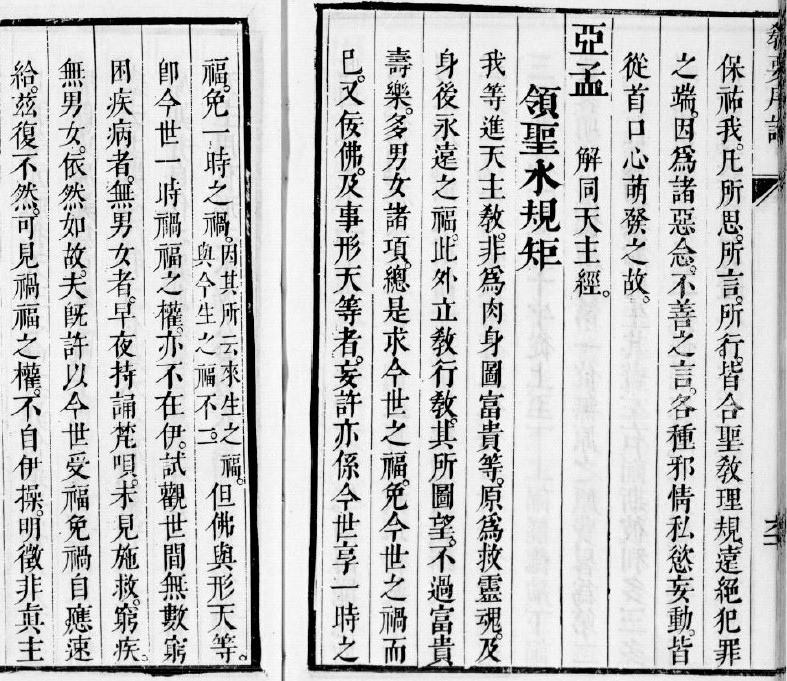

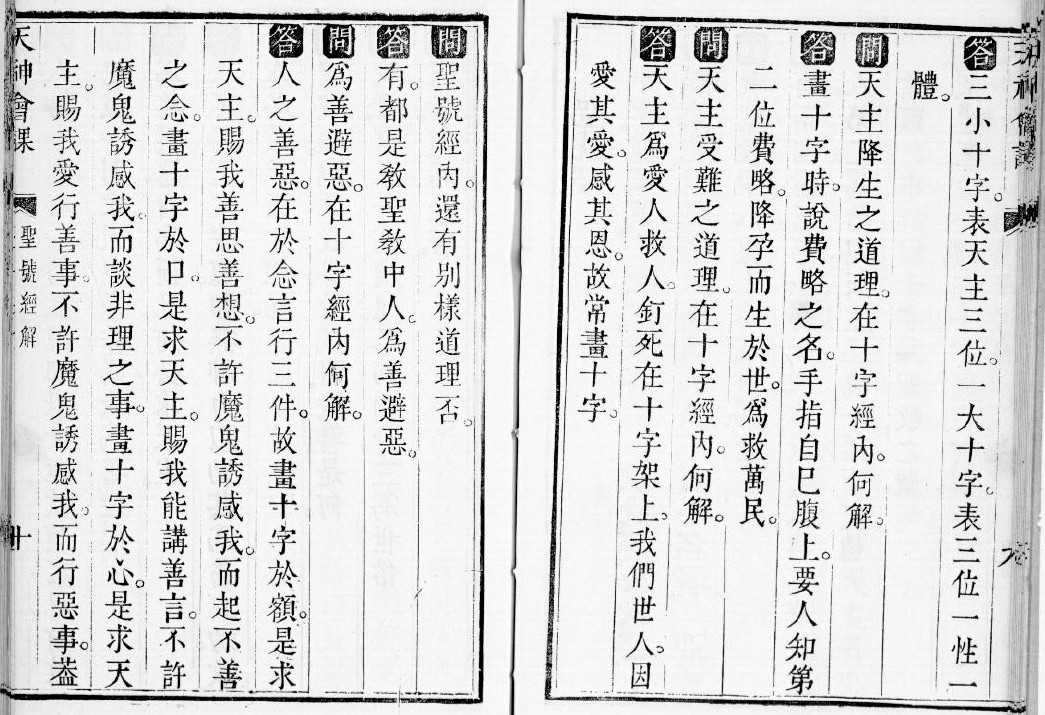

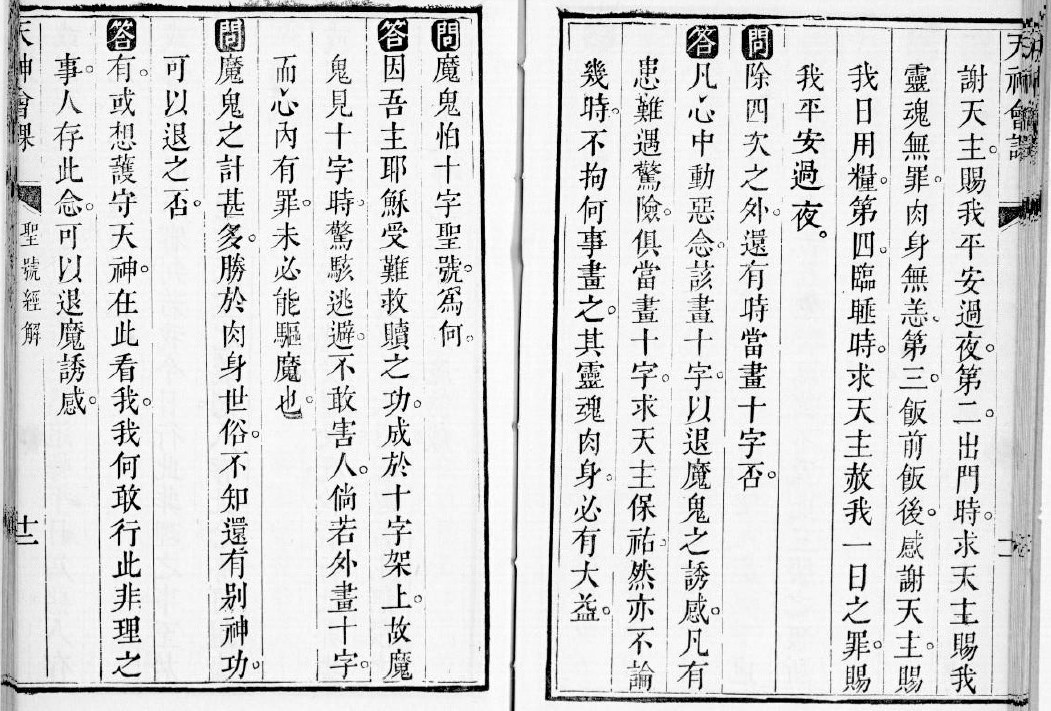

2-5. 프란체스코 브란카티 신부님의 한문본 천주교 교리서로서 1661년에 초간된 천신회과 - 대성호경

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1607-1671_프란체스코_브란카티/1661_천신회과.htm (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에, 대성호경에 대한 참으로 좋은 해설이, 구어체 문체의 쉬운 문답 형식으로 제시되어 있음에 주목하라. 당연한 이야기이지만, 바로 이 해설은 아래의 제2-1항에 제시된 판토하 신부님의 대성호경에 대한 해설에 근거하고 있음에, 반드시 주목하라.

그런데 바로 이 한문본 천주교 교리서 "천신회과"는 일찌기 우리말로 번역이 되어 우리나라 조선의 신앙의 선조들이 학습하였다고 하는데, 특히, 많이 부족한 죄인인 필자에게, 현재까지 전해내려오고 있는 이 우리말본 "천신회과"에, 바로 위에 발췌된 한문본 "천신회과" 및 그 해설을 정확하게 전달하는, 우리말 대성호경과 그 해설이 또한 제시되어 있는지의 여부가 대단히 궁금합니다.

왜나하면, 1862년에 초간된 우리말 기도서인 "천주성교공과"에는, 파리 외방 선교회 소속의 선교사로서 중국에서 겨우 10년간 활동하다 동료 선교사 선교사 신부님들과의 갈등으로 인하여 중국 선교를 스스로 포기하고 고국인 프랑스로 되돌아간, 모예 신부에 의하여 1780년에 초간된 "천주경과"에서처럼, 대성호경의 첫 단락이 아예 제거되고, 소위 말하는 (소)성호경만 오로지 수록되어 있고, 그리하여 그 결과, 참으로 안타깝고 또 유감스럽게도, 요즈음의 우리나라 천주교회의 평신도들, 국내의 성직자들 및 수도자들 모두가 대성호경의 존재 자체를 잊어버리게 되었다는 판단 때문입니다. (이상, 발췌 끝)

1658년 파리 외방선교회 창립 <----- 주: 1700년까지 회칙도 없는 단체였음

2-4. 마태오 리치 신부님의 한문본 천주교 문헌으로서 1645년경에 개정된 개정판 천주교요 - 대성호경

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1635-1647_야소회사_공역/치회부범제준_천주교요.htm (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바의 오른쪽에서 세 번째 열(column)에서, "우리가 그러한 도움을 요청하는(invoke) 대상이신 우리의 주님(아등주, our Lord)"이 예수 그리스도임은, 아래의 제3-6항에서 자세하게 다루고 있으니 꼭 읽도록 하라.

(이상, 발췌 끝)

1644년 [중국] 명나라 멸망 및 청나라 황제 지배 시작

1616년 [중국] 남경교난

2-3. 알퐁소 바뇨네 신부님의 한문본 천주교 교리서로서 1615년에 초간된 천주교요해략 - 대성호경

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략.htm (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)부터, 소위 말하는 대성호경의 첫 단락에 대한 서술이, 아래의 제2-1항에 제시된 판토하 신부님의 대성호경의 첫 단락에 대한 최초 서술에 근거하여, 제시되어 있음에 주목하라. 이때에, 알퐁소 바뇨네 신부님은 판토하 신부님보다 나이는 더 많으나, 판토하 신부님보다 5년 늦게 중국 마카오에 도착하셨음을 또한 참고하라. (이상, 발췌 끝)

2-2. (이 글의 결론 4) 마태오 리치 신부님에 의하여 1605년 경에 저술/초간된 것으로 알려진 "천주교요" 에는, 그 후반부에 소성호경이 포함된, 수 백년이 흐른 다음에 중국에서 대성호경이라고 불리게 되는, 기도문이 포함되어 있었을 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, (i) 위의 제2-4항에서 실증적으로(positively) 확인할 수 있듯이, 예수회 소속의 후배 신부님들에 의하여 1645년 경에 개정 완료된 개정판 "천주교요" 뿐만이 아니라, (ii) 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여, 1775년에 중국 예수회가 해산될 시점에 이르기까지 저술된, 많이 부족한 죄인인 필자가 실증적으로(positively) 확인한, 한문본 천주교 기도서들 모두에서, 바로 이 대성호경이 시종일관되게 포함되어 있기 때문입니다. (iii) 심지어, 마태오 리치 신부님의 적응주의 선교/전교(mission)/복음화(evangelization) 방식을 결사적으로 반대하는, 소위 말하는 얀센주의(Jansenism)를 지지하는, 성오사정회 소속의 오르티즈 신부에 의하여 저술되어 1705년에 초간된, "성교절요"에서도 또한, 위의 제2-8항에 발췌된 바와 같이, 바로 아래의 제2-1항에 발췌된, 판토하 신부님에 의하여 1600년에 저술된 "방자유전"에 포함된, 그 후반부에 소성호경이 포함된, 수 백년이 흐른 다음에 중국에서 대성호경이라고 불리게 되는 기도문과 이 기도문에 대한 해설이, 거의 그대로 제시되어 있기 때문입니다.

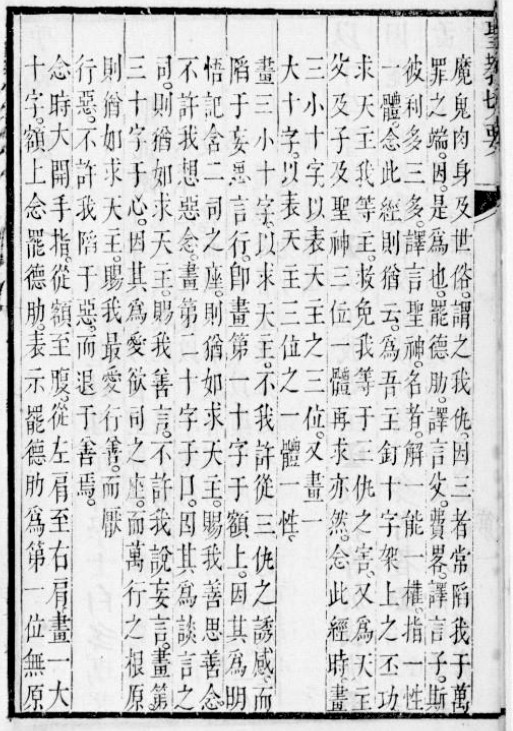

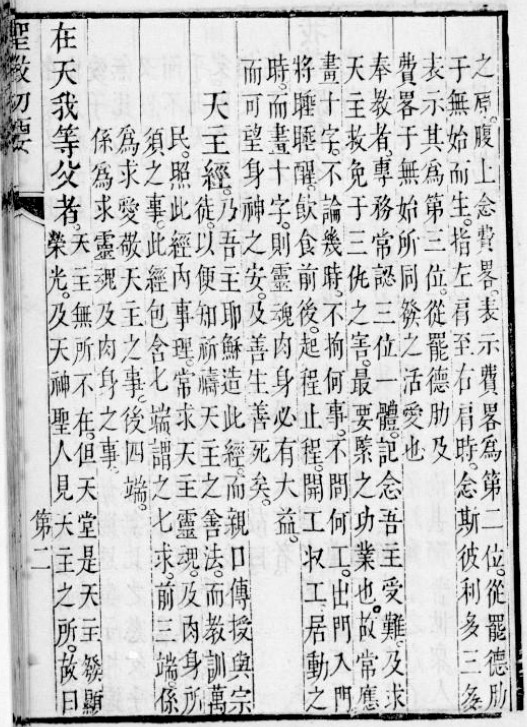

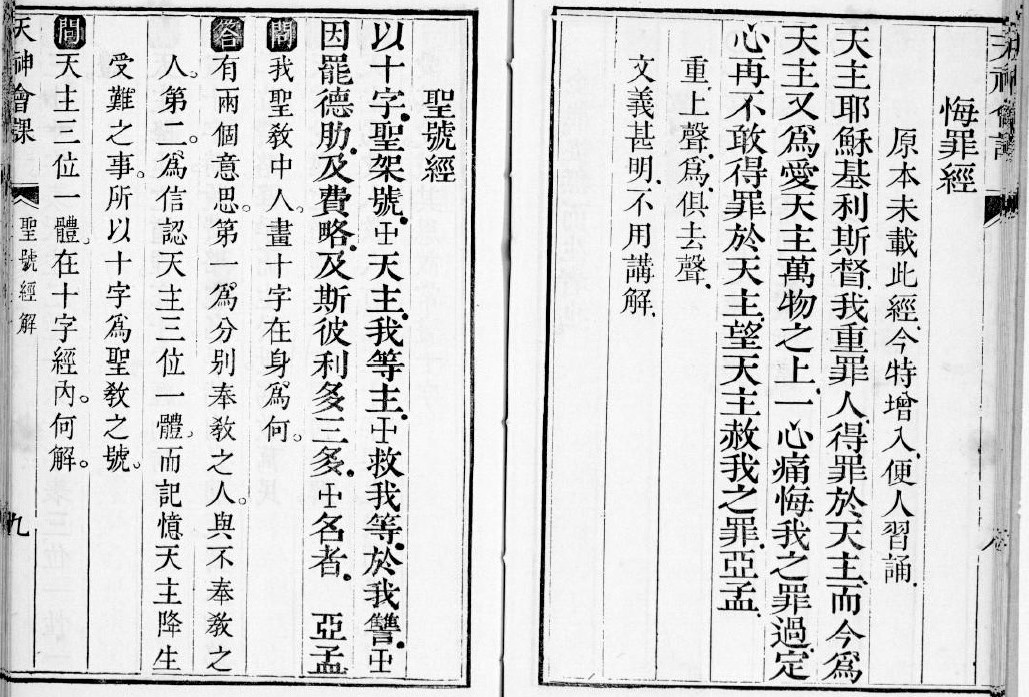

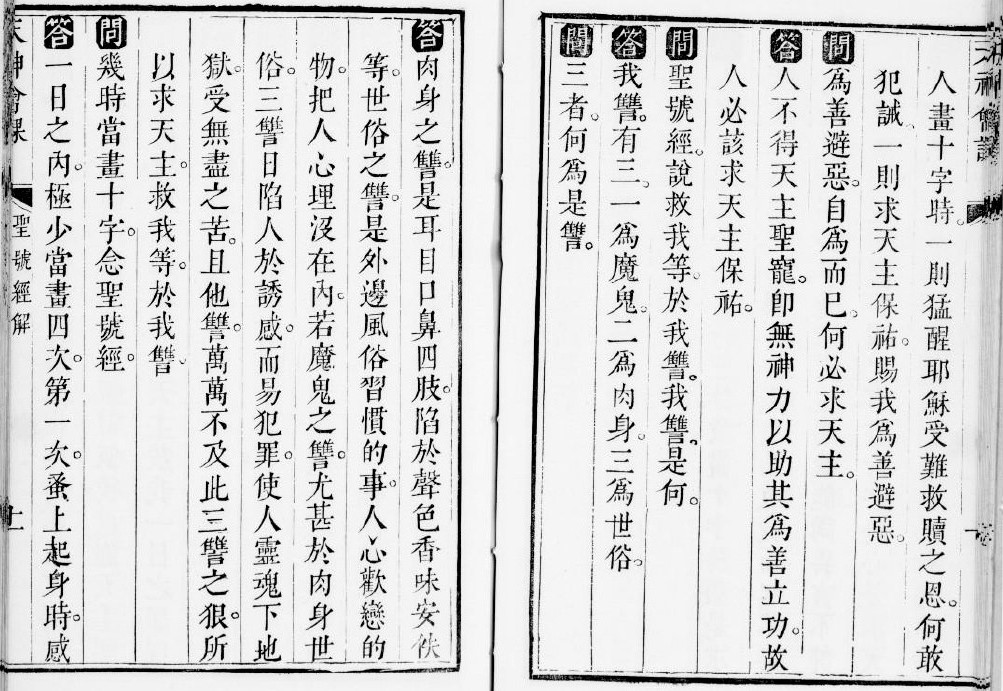

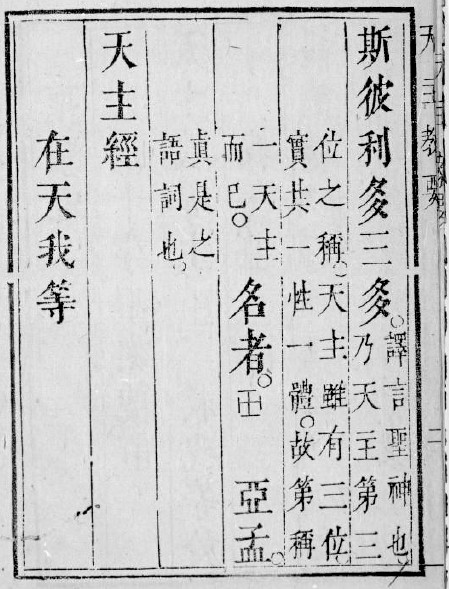

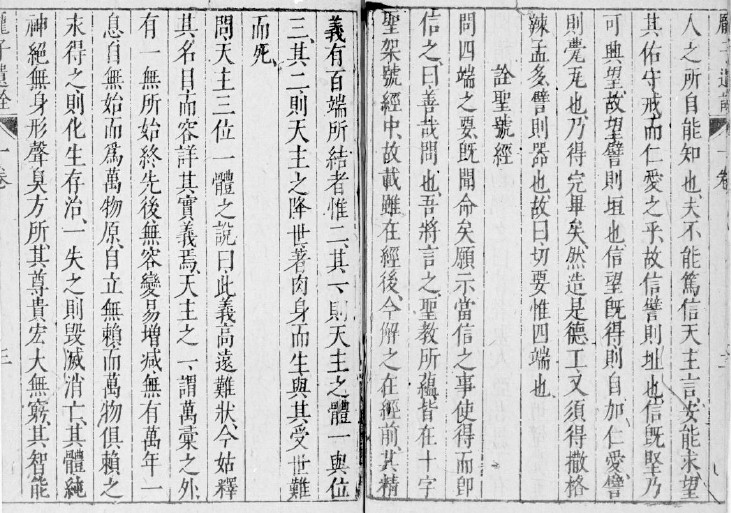

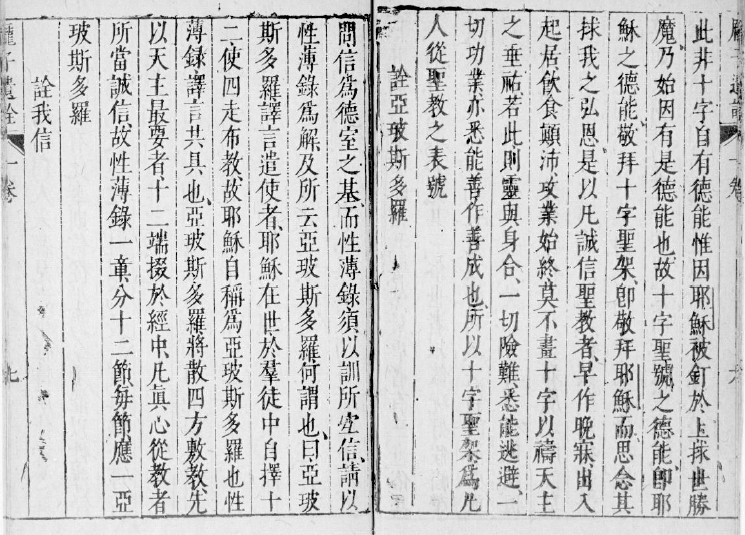

2-1. 다음은 판토하 신부님에 의하여 1600년에 저술된 "방자유전"에서 발췌환 바인데, 그 후반부에 소성호경이 포함된 바로 이 성호경(A)을 두고서, 수 백년이 흐른 다음에 요즈음 우리가 바치는 성호경(B)을 두고서 성호경이라고 부르기 시작한 시점 이후에, 이 성호경(B)를 소성호경이라고 부르면서 성호경(A)과 구분하기 위하여, 성호경(A)를 대성호경이라고 처음으로 불르고 있는, 성호경 기도문과 이 기도문에 대한 해설이 주어져 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1571-1618_디에고_데_판토하/1600_방자유전.htm (발췌 시작) 방자유전_권1_7-11_전성호경 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 성호경에 대한 설명] [(2017년 9월 7일) 주: 제3쪽(8p)에서 이 책이 저술된 해가 기원후 1600년임을 밝히는 문구가 "동녀마리아" 직전에 있음]

주: 바로 위의 주소에 접속하면 확보되는 본문의 상태가 양호하지 않아서, 정확하게 동일한 본문을 가지고 있는, 방자신경유전에서 해당 부분을 발췌함.

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽에서 여섯 번째 열(column)에 주어진 질문과 이 질문의 답변에서, 십자성호를 어떻게 긋는지에 대한 설명을 시작으로 하여, 소위 말하는, (소)성호경에 대한 해설이, 바로 아래에 발췌된 바에서 오른쪽에서 첫 번째 열(column)까지, 제시되어 있음.

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)부터, 소위 말하는 대성호경의 첫 단락에 대한, [중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 후배 신부님들의 저술들을 제외하고는] 다른 문헌들 어디에서도 찾아볼 수 없는, 영성적으로 대단히 소중한 설명이, 연이어지는 두 개의 질문들에 대한 답변들의 형식으로, 바로 아래에 발췌된 바에서 오른쪽에서 여덟 번째 열(column)까지 제시되어 있음.

(이상, 발췌 끝)

3. 사료 분석 II

이번 항에서는 "영어권"과 "지중해 지역 문화권" 안에서 바로 이 "대성호경"에 대하여 설명하고 있는 자료들을 찾아보도록 하겠습니다.

게시자 주 3: 그런데, 위의 제2항에서 함께 고찰한, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여 저술된 "한문 문화권"의 한문본 천주교 문헌들처럼, "대성호경"의 내용이 그리스도교 신앙적으로/영성적으로 왜 중요한지에 대한 설명을 제시하는 "영어권"과 "지중해 지역 문화권"의 그리스도교 문헌들을 인터넷 검색을 통하여 찾고자 많이 부족한 죄인인 필자가 최근에 들어와 상당한 시간을 할애하면서까지 노력하였으나, 대단히 유감스럽게도, 찾아볼 수가 없습니다.

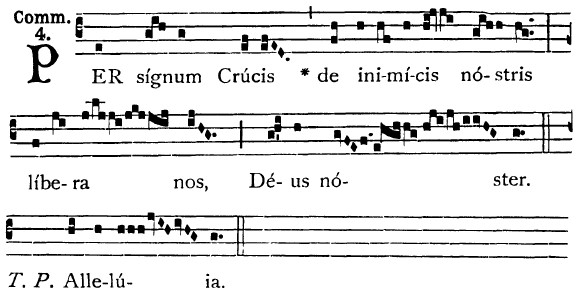

3-1. 3-1-1. 다음의 주소에 접속하면, 매년 9월 14일 성십자가 현양 축일에 Communion antiphon(영성체 부속가)으로 부르게 되는 그레고리오 성가의 악보 제시와 함께 그 가사인 대성호경의 첫 단락의 유래를 서술하면서, 대성호경의 첫 단락이 아마도 6세기 말에 이탈리아 반도 안쪽으로 "Lombard invations"이라고 불리는 역사적 사건에 관련되었을 것이라는 설명을 읽을 수 있습니다:

출처: http://www.gregorianbooks.com/p.php?p=LU1457|0|596|670|314,JO387|0|126|744|732 (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-1-1: (i) 필자가 소장 중인 "Graduale Triplex", Die 14, septembris, 제600쪽에 있는 Co. IV와 (ii) 바로 위에 발췌된 바에서, 첫 두 줄의 4선 뀌도 악보들 상의 음값들과 라틴어 가사를 정밀하게 비교/검토하였더니, 정확하게 동일합니다.

3-1-2. 그리고 다음의 주소에 접속하면, 바로 위의 제3-1-1항에서 말씀드린 서술이 포함되어 있는, 성십자가 현양 축일에 대한 더 포괄적인 설명을 읽을 수 있습니다:

(유관부분 발췌 시작) The Communion antiphon has two phrases:

I. Per signum Crucis de inimicis nostris II. libera nos, Deus noster.

This prayer was very likely composed at time when the fear of the Lombard invasions into Roman territory was very strong, the content of which was already expressed in the Secreta for this formulary. In the Old Testament the destroying angel passed the houses of those whose doorposts were sprinkled with the blood of the sacrificial lamb. The cross of Christ, crimson with the blood of the true Paschal Lamb, is a source of terror to all the enemies of Christ and of our soul. We will be safe against all attacks of the enemy if we place ourselves under its protecting arms, if we look confidently to the Crucified and model our life on His life of obedience unto death.

In Holy Communion our souls are sprinkled with the blood of the same Christ, thus protecting us from all spiritual harm. On the Monday after the fourth Sunday in Lent this melody is sung to the text: ‘From my secret sins cleanse me, O Lord: and from those of others spare Your servant.’ Today's petition for deliverance, libera nos—‘deliver us’—is made particularly impressive by its interval of a fifth, and by emphasizing and accentuating high e with a double pressus. The beginning of this second phrase, then, implies a lively gradation of melody in comparison with that over de inimicis nostris, where c predominates. The word noster also receives special prominence, and, like the three preceding parts, has the same florid melody with a double pressus. The a gagf over Crucis seems to recur as e decb over -ra nos. This melody is also used for the Communion Sub umbra illius, once sung the former feast of the Most Pure Heart of Mary. Its origin is most likely to be found in the Communion Dilexisti, which is in the Common of Holy Women; in some manuscripts it is found on the feast of the Assumption. Per signum Crucis is identical with Dilexisti, and -cis nostris with -titiam; -ra nos resembles -disti nos, while Deus no- resembles iniquita-(tem). (이상, 발췌 끝)

3-2. 다음은 필자가 소장 중인, 1957년판, "The Raccolta"에서 발췌한 바인데, 소성호경에 한대사 특전이, 대성호경에 한대사/전대사 특전들이, 교황 교도권에 의하여 이미 허락되었음을 알 수 있습니다:

3-2-1. (1957년판, "The Raccolta", 제542쪽으로부터 발췌 시작) the sign of the Cross 678 The faithful, as often as they devoutly sign themselves with the sign of the Cross, with the invocation of the Most Holy Trinity: "In the Name of the Father," etc., are granted: An indulgence of 3 years. Wnenever they make the same holy sign with blessed water, they may gain: (Apostolic Brief, July 28, 1863 and March 23, 1866; S. P. Ap., Feb. 10, 1935 and June 14, 1949). (이상, 발췌 끝)

3-2-2. (1957년판, "The Raccolta", 제124쪽으로부터 발췌 시작) Jesus crucified I ejaculations and invocations [...] 188 By the sign of the holy Cross, deliver us from our enemies, O our God (Roman Breviary) An indulgence of 3 years. A plenary indulgence on the usual conditions, if the daily recitation of this invocation is prolonged for an entire month

Per signum Crusis de inimicis nostris libera nos, Deus noster (ex Breviario Romano). (이상, 발췌 끝)

3-3. 그리고 다음의 주소에 접속하면, 1570년판, 트리엔트 미사 경본, 9월 14일 성 십자가 현양 축일의 전례문을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1571-1618_디에고_데_판토하/대성호경_전반부_in_9월14일_성십자가_현양_축일.htm

3-4. 다른 한편으로, 다음은, 영어 가톨릭대사전에서 발췌한 바입니다:

출처: http://www.newadvent.org/cathen/07649a.htm (발췌 시작) IHS

[...]

Towards the close of the Middle Ages IHS became a symbol, quite like the chi-rho in the Constantinian period. Sometimes above the H appears a cross and underneath three nails, while the whole figure is surrounded by rays. IHS became the accepted iconographical characteristic of St. Vincent Ferrer (d. 1419) and of St. Bernardine of Siena (d. 1444). The latter holy missionary, at the end of his sermons, was wont to exhibit this monogram devoutly to his audience, for which some blamed him; he was even called before Martin V. St. Ignatius of Loyola adopted the monogram in his seal as general of the Society of Jesus (1541), and thus it became the emblem of his institute.

중세 시대의 끝에 즈음하여 IHS는 콘스탄티누스 대제 시대에 있어 정말로 키로(chi-rho)같은, 한 개의 싱징물(a symbol)이 되었습니다. 때로는 H 글자 위에 한 개의 십자가가 그리고 그 아래에 세 개의 못들이 나타나는 동안에, 전체 형상은 빛들에 의하여 둘러쌓여지게 됩니다.(*) IHS는, 성 빈센트 페레르(St. Vincent Ferrer, 1419년에 선종함)의 그리고 시에나의 성 베르나르디노(St. Bernardine of Siena, 1444년에 선종함)의, 수용된 도상 캐릭터(iconographical characteristic)가 되었습니다. 이 후자의 거룩한 선교자는, 자신의 설교들의 끝에, 자신의 청중들 쪽으로 헌신적으로 바로 이 모노그램(monogram)을 드러내 보이는 것이 습관이었는데, 바로 이것에 대하여 일부는 그를 비난하였으며, 그리하여 그는 [교황] 마르티노 5세(Martin V) 앞에 심지어 소환되었습니다. 로욜라의 성 이냐시오(St. Ignatius of Loyola)는, 예수회의 원수(general)로서, 이 모노그램을 자신의 문장(紋章, seal)에 채택하였으며(1541년), 그리하여 바로 이러한 방식으로 이 모노그램은 그의 수도회의 표장(標章, emblem)이 되었습니다.

----- (*) 게시자 주: 따라서, 중국 본토에 선교사로 진출한 예수회 소속의 루지에리 미카엘 신부님과 마태오 리치 신부님에 의하여 마련되어 1584년에 초간된 첫 번째/최초의 한문본 천주교 교리서인, 1641년 경에 개정된, 다음에 발췌된, "천주성교실록"에 실린 예수회의 표장 그 자체가 예수회 창설자인 로욜라의 성 이냐시오의 영성(靈性) 그리하여 예수회의 영성(靈性)을 나타낸다고 말할 수 없을 것이다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1543-1607_미카엘_루지에리/1584_천주성교실록.htm (발췌 시작) 천주성교실록_0_인&총목_4-8-11 (<--- 여기를 클릭하십시오) [(2016년 12월 24일) 주: "오상(五常", "오륜(五倫)" 등의 유학의 고유한 용어들이 사용되고 있음. 한문 문화권 그리스도교 핵심 번역 용어들인 "인자(人子)", "영혼", "천당", "천주", "성교(聖教, 즉, 성스러운 가르침)", "지옥" 등이 사용되고 있음].

(이상, 발췌 끝) ----- (이삳, 발췌 및 우리말 번역 끝)

게시자 주 3-4: 그런데 예수회의 영성은 예수회가 창립되기 이전에 이 수도회의 창립자의 영혼(soul)/심장(heart) 안쪽에 이미 형성되었을 것이 분명하다는 생각이며, 예수회의 창립자인 로욜라의 성 이냐시오의 영성(靈性, spirituality)(*)에 대하여서는, 이어지는 제3-5항과 제3-6항에서 다루도록 하겠다.

----- (*) 게시자 주: 번역 용어인 "靈性"(영성)에 대응하는 라틴어 용어가 "spititualitas"이고 그리고 영어 용어가 "spirituality"임에 대힌 필자의 졸글들[제목: 번역 용어인 영성(靈性) 은 영혼을 그 형상으로 가지는 인간의 형상인을 말한다 [capax Dei], 게시일자: 2017년 3월 31일, 그리고 제목: 영성 신학에 있어 영성(靈性) 이라는 용어의 정의(definition)는? [capax Dei], 게시일자: 2017년 4월 8일]은, 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1792.htm <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1800.htm <----- 필독 권고 -----

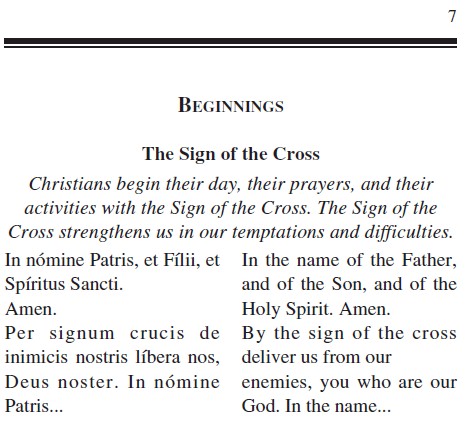

3-5. 그런데, 다음의 주소에 접속하면, Catholic Truth Society Publications에 의하여 2001년에 마련된 가톨릭 기도서(A Catholic Prayer Book) 전문을 읽을 수 있는데, 바로 이 기도서에서, 하루를 시작할 때에, 다른 기도(들)의 제일 처음에, 활동들을 시작할 때에, 바치는 시작 기도로서, 특히 주님의 기도의 시작 기도로서, 대성호경이 제시되어 있음에 주목하십시오:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/a-catholic-prayer-book.pdf (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-5: (1) 소성호경: "성부와(이마 위에 손끝을 찍음) 성자와(배 위에 손끝을 찍음) 성령의 이름으로(왼쪽 어깨 위에 손끝을 찍은 후에 그리고 곧바로 직선으로 이동하여 오른쪽 어깨 위에 손끝을 찍음). 아멘."은, 비록 기도할 때에 시작 기도로서 사용되기는 하나 그러나, 왜냐하면 한 개의 완전한 문장(a compete statement)을 구성하지 않기 때문에, 바치고 있는 다른 기도의 제일 마지막에 바치는 용도로서 이 기도를 사용하는 것이 또한 적합함을 알 수 있습니다.

(2) 이와는 달리, 대성호경: "이 십자성가 표적(表迹)으로써, (이마 위에 +) 우리의 주님이신 천주께서는 (입 위에 +) 우리의 원수들로부터 우리를 구하소서. (가슴 위에 +)(*) 성부와 (이마 위에 손끝을 찍음) 성자와 (배 위에 손끝을 찍음) 성령의 이름으로. (왼쪽 어깨 위에 손끝을 찍은 후에 그리고 곧바로 직선으로 이동하여 오른쪽 어깨 위에 손끝을 찍음) 아멘."은, 왜냐하면 한 개의 완전한 문장(a compete statement)을 구성하기 때문에, 바로 위에 발췌된 바에서처럼, 특히 하루를 시작할 때에, 다른 기도(들)의 제일 처음에, 활동들을 시작할 때에, 바치는 시작 기도로서, 특히 주님의 기도의 시작 기도로서, 이 기도를 사용하는 것이 매우 적합함을 알 수 있습니다.

----- (*) 게시자 주: 바로 여기서 "우리가 그러한 도움을 요청하는(invoke) 대상이신 우리의 주님(our Lord)"이 예수 그리스도임은, 아래의 제3-6항에서 자세하게 다루고 있으니 꼭 읽도록 하라. -----

(3) 바로 이러한 이유 때문에, 바로 위에 발췌된 바에서 대성호경이 다른 기도(들)의 시작 기도로서, 특히 주님의 기도의 시작 기도로서, 소개되어 있음에 반드시 주목하십시오.

(4) 사족입니다만, 바로 위의 출처에 있는 "가톨릭 기도서(A Catholic Prayer Book)" 중의 소위 "평화의 기도"로 불리는 기도가, 이 기도서에서 아사시의 성 프란치스코가 그 작문자이라고 소개하고 있는데, 그러나 이것은 사실이 아니라고 합니다. 이에 대하여는, 다음의 주소에 있는 글의 제2-5항을 읽도록 하십시오: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1702.htm (이상, 게시자 주 3-5 끝)

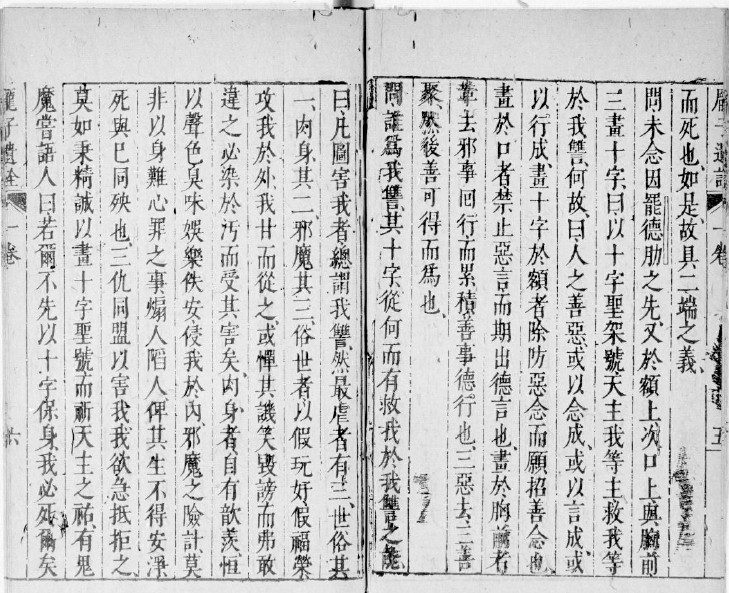

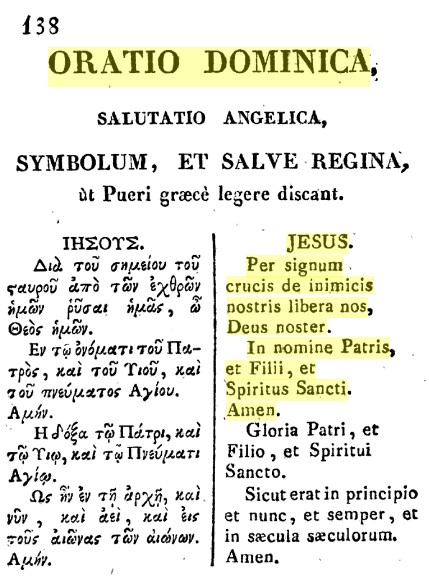

3-6. 다음은, 예수회 소속의 P. Joseph Petisco 신부님에 의하여 1753년에 초판 발행된 "그리스어 문법"(*)의 부록에서 발췌한 바인데, 이 책에서, "주님의 기도" 바로 직전에 바치는, "예수(Jesus)"라는 제목이 붙여진 기도의 전반부에 대성호경이 배치되어 있고 그리고 후반부에 영광송(Glory be to the Father; Gloria Patri)이 배치되어 있음에 주목합니다:

출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1724-1800_요셉_페티스코/1753_Gramatica_griega_1828년판.pdf [제138쪽] (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

----- (*) 게시자 주: (1) 이 책은, 1773년에 유럽에서 예수회가 해산되기 전인, 1764년에 그 두 번째 판이 발행된, 예수회 소속의 P. Joseph Petisco 신부님의 저서인 "그리스어 문법"을, 1814년에 예수회가 재설립된 후인, 1828년에 다시 출판된 책이다.

(2) 여기를 클릭하면 확인할 수 있듯이 이 책의 초판은 1753년에 발행되었으며, 그리고 1828년 판인 이 책은 1764년에 발행된 두 번째 판보다 인쇄 상태가 훨씬 더 양호하고 그리고 일부 옛 알파벳들이 요즈음의 세대도 알아볼 수 있는 알파벳들로 교체되었음을 알 수 있다. -----

게시자 주 3-6: (1) 바로 위에 발췌된 바에서 기도들의 숫서와 관련하여, 시작기도의 자리에 있는 대성호경이 그 전반부를 구성하고 그리고 영광송(Glory be to the Father; Gloria Patri) 이 그 후반부를 구성하는, 예수 제목의 기도에 곧바로 이어서 주님의 기도를 바치고, 이어서 성모송, 신경(Symbolum, 성박록, 즉, 사도신경), 그리고 성모 찬송(즉, 살베 레지나) 기도들를 바치는 순서입니다.

주의 사항 한 개: 바로 위에 발췌된 커다란 제목 아래에 있는 바들 때문에 헷갈릴 수가 있는데, 지금 말씀드린 기도들의 순서는, 위의 출처를 클릭하고 들어가서 직접 확인하셔야 합니다.

(2) 그런데, 위의 제2-4항에 안내된, 마태오 리치 신부님의 의하여 1605년에 그 초판이 출판되었다고 알려진, 1645년 경에 개정된, "천주교요"에 수록된 바에 있서 그 순서는, 예수 제목의 기도에서 그 전반부를 구성하는 시작기도의 자리에 있는 대성호경 기도에 곧바로 이어서 주님의 기도를 바치고, 이어서 성모송, 신경(성박록, 즉, 사도신경), 그리고 기도가 아닌 천주십계 입니다.

(3) 그리고 위의 제3-5항에 안내된, 2001년에 발행된 영문본 가톨릭 기도서(A Catholic prayer book)에서, 시작기도의 자리에 있는 대성호경에 곧바로 이어서 주님의 기도를 바칩니다.

(4) 따라서 바로 위의 제(1), (2), (3)항들에서 고찰한 바로부터, 특히 예수 라는 제목이 붙은 기도문을 경유하여, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 5) 대성호경 기도의 전반부에서 "그러한 도움"을 요청하는(invoke) 대상이신 천주 혹은 주님은, 성부 하느님 혹은 성령 하느님이 아니고, 성자 하느님이신 예수 그리스도를 말함을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

따라서, 다음의 한 개의 따름 정리(a corollary)를 또한 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 6) 따라서, 우리가 대성호경에 곧바로 이어서 주님의 기도를 바치면, 우리가, 우리의 천주/주님이신 예수 그리스도의 동반자(the company of Jesus)가 되어 예수 그리스도와 함께(communio), 하늘에 계신 성부 하느님께 기도하는 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 7) 질문 4: 대성호경에 곧바로 이어서 주님의 기도를 바친 분들 중에는 어떤 분들이 포함될까요?

질문 4에 대한 답변: 우선적으로, 예수회(The Society of Jesus)를 창립한 스페인 로욜라의 성 이냐시오(St. Ignatius, 1491-1556년)이셨습니다. 그리고 또한,

(i) 바로 이 예수회의 창립 정신, 즉, (ii) 성 이냐시오의 영성, 즉, (iii) "대성호경에 곧바로 이어서 바치는 주님의 기도"의 영성(spirituality), 즉, (iv) "우리의 천주/주님이신 예수 그리스도의 동반자(the company of Jesus)가 되어 우리가 예수 그리스도와 함께(communio) 하늘에 계신 성부 하느님께 기도하는" 영성(spirituality, 즉, the image of God)에

동의하여 예수회 회원이 되신, 예수회 소속의 신부님들이셨습니다. (이상, 이 글의 결론 7 끝)

(5) (이 글의 결론 7)에 도달하기까지의 과정은 다음과 같다: 많이 부족한 죄인인 필자가 바로 위에 있는 (이 글의 결혼 7)을 처음으로 알아차린 것은,(#) 위의 제2-4항에 안내된 "천주교요"를 확보한 2018년 10월 7일이었으며, 그리고 이것을 실증적으로(positively) 입증/고증하기 위하여 상당한 시간을 할애하여 힘들게 확보한, 위에 발췌된, "그리스어 문법" 책의 부록으로 실려있는, "예수(Jesus)" 기도문을 접한 직후에. 이 알아차림을 확신하게 되었던 것인데, 이 확신을 하게 된 날짜는 2018년 10월 16일이었음을, 또한 여기에 한 개의 기록으로서 남겨둔다.

----- (#) 게시자 주: 많이 부족한 죄인인 필자가 "이것"을 알아차리게 된 것은, 이미 지난 2016년 7월 17일자로 다음을 알아차렸기 때문에 근거한다. 즉, 아래에 발췌된 바에서, 라틴어 "Verbum"(말씀, 즉, 하느님의 말씀/거룩한 말씀)에 대응하는 음역 용어 "物爾朋"(물이붕)의 자구적 의미가 "그대의 벗"임:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1574-1659_엠마누엘_주니오르_디아스/1636_천주강생성경직해.htm (발췌 시작) (이상, 발췌 끝)

(6) 사실 위의 제2항은 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여 저술된 한문본 천주교 문헌들 중의 일부에 서슬되어 있는, 결국에 "대성호경" 기도문의 전반부 쪽으로 수렴되는, 성 이냐시오의 영성에 관련된 출처들을 고찰한 것이기도 할 것이다. 이어지는 제4항에서는, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여 서술된, 결국에 대성호경 기도문의 전반부 쪽으로 수렴되는, 바로 이 성 이냐시오의 영성에 대한 추가적인 글들의 출처들을 고찰하도록 하겠다. (이상, 게시자 주 3-6 끝)

3-7. 다음은, 2018년 10월 22일에 예수회 한국관구 홈페이지로부터 처음 알게 된 바를 발췌한 것인데, 많이 부족한 죄인인 필자가 바로 위의 제3-4항, 제3-5항, 그리고 제3-6항으로부터 독자적으로/독립적으로 도출한 (이 글의 결론 7)과 어떠한 차이점이 있는지, 정밀하게 비교/검토하도록 하십시오:

출처: http://www.jesuits.or.kr/sub2/sub11.php?h=2&m=1 (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

3-8. 위의 제3-6항에서 말씀드린 (이 글의 결론 7)이 교의적으로(dogmatically) 대단히 중요한 이유는 다음과 같은 이유 때문일 것입니다: "대성호경에 곧바로 이어서 바치는 주님의 기도", 즉, "우리의 천주/주님이신 예수 그리스도의 동반자(the company of Jesus)가 되어 우리가 예수 그리스도와 함께(communio) 바치는 기도"는 당연히 성부 하느님께 바치는 기도이기 떄문입니다. 예를 들어, (i) 필자가 소장 중인 1957년판 "The Raccolta"에 수록된 성부 하느님께 바치는 기도들에 제65번부터 제69번까지 오로지 다섯 개뿐이고, 그리고 (ii) 2007년 초판 가톨릭 교회 교리서 요약편에 수록된 공동체 전체의 기도(the common prayers)들에 그러한 기도가 하나도 없기 때문에, 성부 하느님께 바치는 기도인 바로 이 "대성호경에 곧바로 이어서 바치는 주님의 기도"는, 특히 성부 하느님께 바치는 다른 기도들과는 달리, 확실하게, 성부 하느님의 친자이신 성자 하느님이신 예수 그리스도와 성부 하느님의 입양자들인 그리스도인들이 함께(communio) 성부 하느님께 "주님의 기도"를 바치기 때문에, 교의 신학적으로 대단히 탁월하다고 아니 지적할 수 없을 것입니다.

3-9. 3-9-1. 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, "한문 문화권" 안쪽에 얀센주의(Jansenism)의 영향을 처음으로 전래한, 성오사정회 소속의 오르티즈 신부(1668-1742년)에 의하여 저술되어 1705년에 그 초판이 줄판된, "성교절요"에서도 바로 위의 제3-8항에서 많이 부족한 죄인인 필자가 지적한 바의 교의 신학적 중요성 때문에, 위의 제2-8 항에서 이미 함께 고찰하였듯이, "애초에 예수회 소속의 신부님들에 의하여 한문 문화권에 전달된 대성호경을, "천주교요"에서와 마찬가지로, 주님의 기도 앞에 배치"하였다는 생각입니다.

3-9-2. 그러나 얀센주의의 영향 아래에 있었던 프랑스 파리 외방 선교회 소속의 모예 신부(1730-1793년)는, 유럽의 여러 나라들에서 세속의 힘들과 결탁한 얀센주의자들에 의하여, 1758년부터 1773년 사이에 세속에서, 예수회가 세속의 법에 의하여 억압받고 축출됨이 확실하게 된 시점인 1773년에 중국 본토 사천성에 선교사로 와서 10년간 머물고는, 엄격주의이라고도 불리는 얀센주의적 선교 방식의 적용 때문에 동료 선교사들과 장상 주교와의 충돌/갈등이 야기되어, 스스로 프랑스 본국으로 되돌아갔는데, 예수회가 해산되어 존재하지 않았던 기간인 1773년부터 1814년 사이에, "천주경과"등의 얀센주의의 영향을 전달하는 한문 서적들을 중국 본토에서 저술하여 출판하였으며, 특히 "1780년에 초간된 천주경과"에서, 기존의 대성호경을 소성호경으로 대체하여, "대성호경에 곧바로 이어서 바치는 주님의 기도"를 "한문 문화권" 내의 그리스도교 신자 어느 누구도, 예수 그리스도와 함께, 성부 하느님께 바칠 수 없게 함으로써, 결과적으로,

(i) 예수회의 설립자인 로욜라의 성 이냐시오의 영성을 철저하게 파괴하였으며, 그리하여 그 결과, (ii) "한문 분문권"에 대한 마태오 리치 신부님의 적응주의 선교 방식을 확실하게 파괴하고자 하였다고,

아니 지적할 수 없을 것입니다.

"crucis de inimicis nostris"

Per signum Crucis de inimicis nostris https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10543433d -----

"Per signum Crucis" "Ignatius of Loyola"

http://www.gregorianbooks.com/saints.html http://www.gregorianbooks.com/p.php?p=LU1457|0|596|670|314,JO387|0|126|744|732 [주 1: 매년 9월 14일 성십자가 현양 축일에 Communion antiphon(영성체 부속가)으로 부르게 되는 그레고리오 성가의 악보 제시와 함께 그 가사인 대성호경의 첫 단락의 유래를 서술하면서, 대성호경의 첫 단락이 아마도 6세기 말에 이탈리아 반도 안쪽으로 "Lombard invations"이라고 불리는 역사적 사건에 관련되었을 것이라고 설명하고 있음]

[주 2: 성십자가 현양 축일에 대한 설명 중에, 바로 위의 주 1에서 말씀드린 설명이 포함되어 있음]

----- http://chantblog.blogspot.com/2014/09/the-communion-song-for-feast-of.html http://cantus.uwaterloo.ca/chant/496460

"per signum crucis de inimicis nostris"

http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Filius/PerSignum.html http://www.preces-latinae.org/thesaurus/Filius.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Name_of_Jesus

http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1730-1793_모예/The_Suppression_of_the_Society_of_Jesus_1758-1773.pdf [주: 총 66번에 걸쳐 "Jansenism"(얀센주의), "Jansenist(s)"(얀센주의자(들) 등의 용어들이 사용되고 있음]

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 1,966 3 |

라 스또르따에서의 체험 (1537년) 이냐시오의 [자서전](#96)에는 이 체험에 관해 다음과 같이 서술한다: "사제가 된 후에도 그는 자신을 준비하고 성모께서 자기를 성자와 한 자리에 있게 해 주시기를 빌면서 일년간 미사를 지내지 않고 보내기로 결심한 바 있었다. 로마를 몇 마일 남겨두고 하루는 어느 성당에서 기도하는데, 그는 자기 영혼에 크나큰 변화가 일어나는 것을 체험하였다.

라 스또르따에서의 체험 (1537년) 이냐시오의 [자서전](#96)에는 이 체험에 관해 다음과 같이 서술한다: "사제가 된 후에도 그는 자신을 준비하고 성모께서 자기를 성자와 한 자리에 있게 해 주시기를 빌면서 일년간 미사를 지내지 않고 보내기로 결심한 바 있었다. 로마를 몇 마일 남겨두고 하루는 어느 성당에서 기도하는데, 그는 자기 영혼에 크나큰 변화가 일어나는 것을 체험하였다.