가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

원죄(原罪) 라는 가톨릭 고유한 한자 용어의 한문본 천주교 문헌들 중의 출처와 기원은 방자유전, 권4, 인류원시 이다 1242_ |

|---|

|

2017-09-30 ㅣ No.1866 게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1866.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

질문 1: 영어로 "original sin"으로 번역되는 용어가 "한문 문화권"의 그리스도교 교회 안에서 "원죄(原罪)"로 번역되는데, 한문본 그리스도교회 문헌들 중에서 이 "원죄(原罪)" 라는 차용(借用) 번역 용어의 최초 출처와 기원은 무엇인지요?

1. 들어가면서 1-1. 우선적으로, "原罪(원죄)"라는 용어가 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님에 의하여, 창안(創案)된 신조어(新造語)가 아니고, 차용(借用)된 번역 용어임을 함께 살펴보도록 하겠습니다.

1-1-1. (단어(單語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 原罪 는 한나라 이전에 매우 드물게(즉 3번) 사용되었고 그리고 한나라 이후에 매우 드물게(즉, 5번) 사용되었음: http://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E5%8E%9F%E7%BD%AA 3 http://ctext.org/post-han?searchu=%E5%8E%9F%E7%BD%AA 5

1-1-2. (단어(單語) 분석 제2단계) 그리고 이 인접한 낱글자들이 한 개의 시어(詩語)로 사용되어 왔음은 다음의 주소에 접속하여 이 표현을 검색함으로써 확인할 수 있다: http://sou-yun.com/QueryPoem.aspx

1-1-3. (단어(單語) 분석 제3단계) 다음은 "한어대사전"에 주어진 이 단어에 대한 설명 전문이다:

(발췌 시작) 原罪

【1】基督教重要教義之一。[졸번역: 그리스도(基督)의 가르침(教)의 중요한 교의(教義, 즉, 믿을 교리)들 중의 하나이다] 謂人類的始祖{亞當}和{夏娃}在{伊甸園}中,因受了蛇的誘惑,違背上帝命令,吃了禁果,這一罪過成了整個人類的原始罪過,故名。基督教并認為此罪一直傳至所有后代,為此需要{基督}的救贖。亦喻指與生俱來的罪過。{祖慰}《被礁石劃破的水流》:“她想﹐一切原罪都由自己一人去贖還吧。”【2】寬宥罪過。[졸번역: 죄과를 너그럽게 용서하다]《後漢書·楊倫傳》:“遂徵詣廷尉﹐有詔原罪。” (이상, 발췌 끝)

게시자 주 1-1-3: 따라서, (1) 그리스도의 가르침에 관련된 한문 문헌들이 아닌 전통적 한문 책들을 읽을 때에는, "原罪"라는 단어의 의미는, 구체적인 용례까지 제시된 바로 위의 "한어대사전"에 주어진 두 번째 설명에 따라, "죄과를 너그럽게 용서하다"임을 알게 되었습니다.

(2) 그리스도의 가르침에 관련된 한문 문헌들일 경우에, (i) "原罪"라는 차용(借用) 번역 용어의 의미/정의(definition)와 (ii) "原罪"의 결과들에 대하여서는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 졸글들 읽도록 하십시오: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/intro2original_sin.htm <----- 필독 권고

1-2. 바로 이어지는 제2항에서는, "한문 문화권" 내에 그리스도교 교회의 용어로 자리잡은 "原罪(원죄)"라는 차용(借用) 번역 용어의 최초 출처와 기원을 파악하기 위하여, 연대순에 있어 시간적으로 거슬러 올라가면서, 고찰하도록 하겠습니다.

2. 사료분석 2-1. 다음은,1637-1641년 사이에 개정된 루지에리 신부님의 "천주성교실록"에서 발췌된 바입니다:

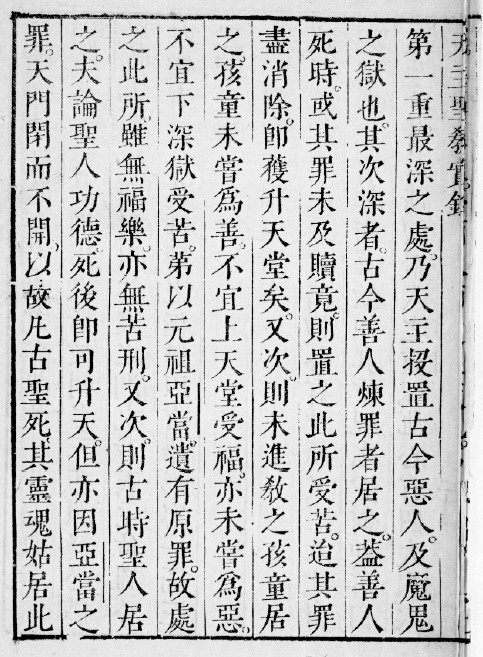

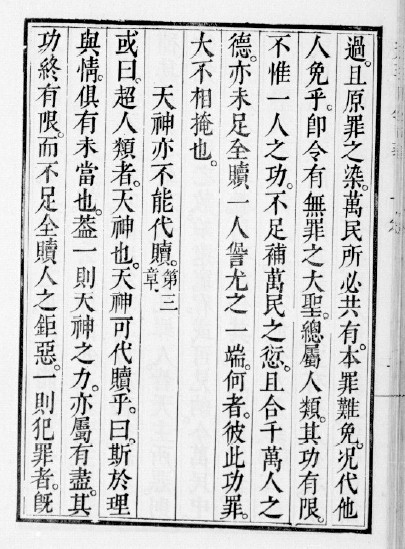

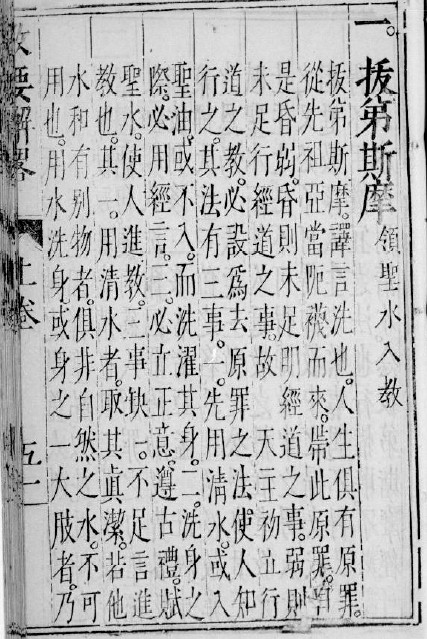

출처 1: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=370298#p350 출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1543-1607_미카엘_루지에리/1584_천주성교실록.htm (발췌 시작) 천주성교실록_8_해석혼귀5소장_32-33 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 강생하신 하느님의 아드님이신 "예수(Jesus)"의 음역인 "야소" 라는 용어가 본문 중에서 처음으로/최초로 사용되고 있음] [(2016년 8윌 1일) 주: 여기에서 사람이 죽은 다음에 가는 장소가 5군데임을 구분하여 설명하고 있으며, 그러나 "연옥"이라는 용어를 사용하지 않고 있음. 그러나 아레니 신부님의 1642년에 초간된 것으로 알려진 "천주성교4자경문"에는 "연옥"이라는 용어가 사용되고 있음] [(2017년 1월 9일) 주: "지심", "대혈", "연죄자", "수고", "해동", "천당", "원조 아당", "원죄", "천주십계", "천주상선지소" 등의 번역 용어들이 사용되고 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽에서 네 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

2-2. 다음은 1635년에 초간된 줄리오 알레니 신부님의 저서인 "천주강생언행기략", 권1에서 발췌한 바입니다:

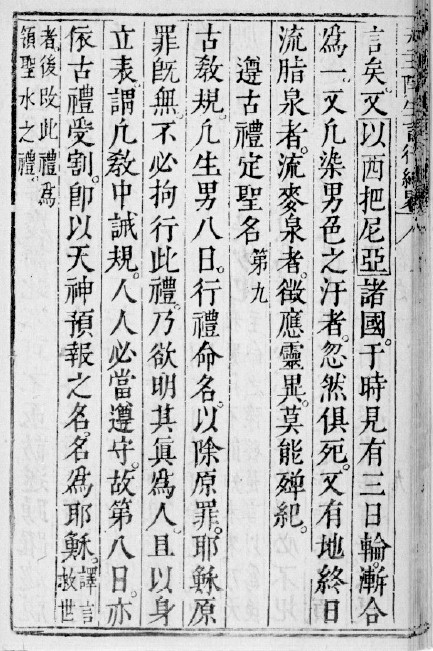

출처 1: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=818665#p21 출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1635_천주강생언행기략.htm (발췌 시작) 권1_9_준고례정성명_28-28 (<--- 여기를 클릭하십시오) [루카 복음서 2,21(천주의 성모 마리아 대축일(1월 1일) 복음 말씀)에 포함됨] [주: 권1, 제9장, 제10쪽에, "할례"가 "원죄"를 사해 준다는 설명이 주어져 있음. 아래의 제3-4항을 꼭 참조하라](#).

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른 쪽에서 다섯 번째 및 여섯 번째 열(columns)들을 보라. (이상, 발췌 끝)

----- (#) 게시자 주 2-2: 이 책의 권1, 제9장, 제10쪽에, "할례"가 "원죄"를 사해 준다는 설명이 주어져 있는데, 이 설명은, 예를 들어, 다음의 성 토마스

아퀴나스(ST. Thomas Aquinas)의 신학 대전(Summa Theologica), IIIa, q70, a4에 주어진

설명을 그대로 가르치고 있습니다: -----

2-3. 2-3-1. 다음은 1640년에 저술된 줄리오 알레니 신부님의 저서인 "천주강생인의", 상권에서 발췌한 바입니다:

출처 1: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=294712#p11 출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1635_천주강생인의.htm (발췌 시작) 천주강생인의_상권_제2장_인익죄악_천주강벌수계_11-12 (<--- 여기를 클릭하십시오) [노액 = 노아] [주: 제4쪽에 "원죄" 라는 차용 혹은 음역 번역 용어들의 정의(definitions)들이 주어져 있음. 특히 제4쪽에서 "원죄" 를 私欲여제죄지근묘 라고 정의하고 있음. 제4쪽에 노아의 홍수 이야기가 상당히 자세하게 서술되어 있음] [(2017년 1월 6일) 주: "성교", "경교", "정교" 등의 번역 용어들이 유관 문맥 안에서 사용되고 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 다섯 번째 열(column)을 보라.

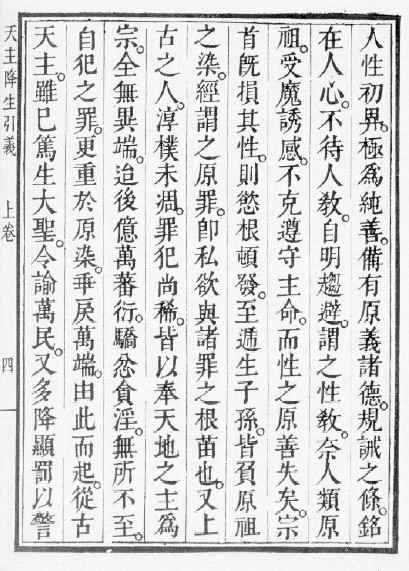

천주강생인의_상권_제8장_강생독효_26-30 (<--- 여기를 클릭하십시오) [(2017년 1월 2일) 주: "정교", "성현", "진주", "진덕", "이신대속", "인심", "사죄지권", "인심", "거오지죄", "천주", "사마", "승천", "원조", "원죄", "승천지문", "영박처", "구속", "천로", "화호", "천주지자민", "정의(justice)", "홍수", "인심", "진주", "대부", "대군", "구수", "천주지초자", "양민", "태평지복", "천주지자", "속죄", "대속", "천로", "상생", "야소계리사독", "거오(傲)자고", "지옥", "마", "겸(謙)", "자겸승고", "천문", "천인복화호", "적복사마", "상선영복" 등의 번역 용어들이 사용되고 있음].

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른 쪽에서 다섯 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

2-3-2. 다음은 1640년에 저술된 줄리오 알레니 신부님의 저서인 "천주강생인의"에서 발췌한 바들입니다:

출처 1: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=449105#p9 출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1635_천주강생인의.htm (발췌 시작) 천주강생인의_하권_제2장_성인불능사인죄_역불능대인속죄_31-32 (<--- 여기를 클릭하십시오) [(2017년 1월 2일) 주: "대인속죄"(즉, 대속), "자속", "보속", "원죄", 본죄" 등의 번역 용어들이 사용되고 있음].

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)을 보라.

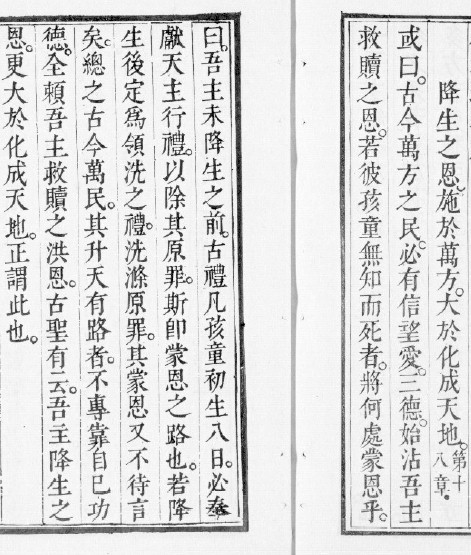

천주강생인의_하권_제18장_강생지은_시어만방_대어화성천지_44-44 [주: "원죄", "영세" 등이 언급되고 있음] [(2017년 1월 2일) 주: "신망애3덕", "원죄", "영세지례", "승천" 등의 번역 용어들이 사용되고 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽에서 다섯 번째 및 네 번째 열(columns)들을 보라. (이상, 발췌 끝)

2-4. 다음은 1627년에 초간된 줄리오 알레니 신부님의 저서인 "삼산논학[기]" 에서 발췌한 바입니다:

출처 1: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=60000#p265 출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1627_삼산논학기.htm (발췌 시작)

게시지 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

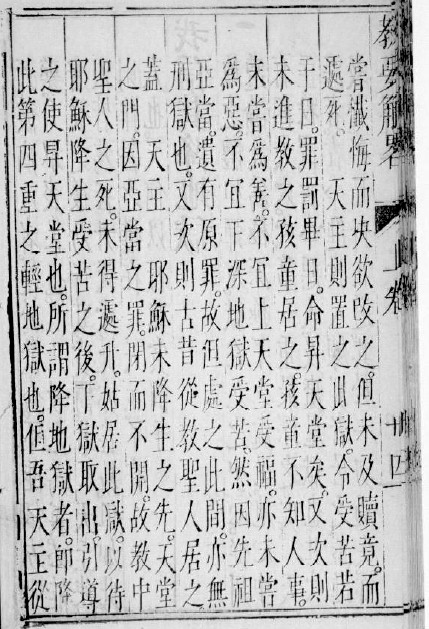

2-5. 다음은 1615년에 초간된 알퐁소 바뇨니 신부님의 "교요해략"에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략.htm (발췌 시작) 교요해략_권지상_4_12아파사다라성박록_33-51 (<--- 여기를 클리하십시오) [주: 사도신경과 그 해설] [(2017년 8월 12일) 주: 많이 부족한 죄인이 확인한 바에 의하면, 중국인 평신도 양정균(1562-1627년)의 저서인 "대의편"이 저술된 시기 이후에 그러나 이 책이 출판된 해(1621년) 이전에, 교요해략 초판의 해당 낱글자들이 교체되어 그 중판이 출판되었다는 생각이며, 여기에 수록된 한문본 "宗徒信經" 에서, 1615년 초판의 "교요해략"에서 사용되고 있는 "聖神相通功" 이 "諸聖相通功" 으로 교체되었으며, 그리고 이 표현 앞에 있는 표현인 "我信斯彼利多三多"의 각주에서 "한문 문화권" 내에서 사용해온, 예를 들어, 1625년에 발견된 경교비문의 본문 중에서도 사용되고 있는 오래된 한자 단어인, "聖神"이라는 한자 단어의 전통적 자구적 의미/정의(definition)에 근거하여, 성삼위의 제3위격인 "Spiritus Sanctus(斯彼利多三多)"의 호칭/칭호로 사용하기 위한 차용(借用) 번역 용어로서 "聖神"을 사용할 수 있는 근거/이유를, 초판에 주어진 동일한 문장으로, 계속하여 밝히고 있음. 그리고 이에 대한 더 자세한 내용은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글에 있음: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1851.htm ] [(2017년 9월 30일) 주: 제34쪽 뒷면에 "원죄"라는 차용 번역 용어가 사용됨.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 네 번째 열(column)의 첫 번째 줄을 보라.

교요해략_권지상_7_액격륵서아살격랄맹다유7_56-66 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 액격륵서아 = [라틴어] eccelesia, 즉, 교회, 살격랄맹다 = [라틴어] Sacramentum, 즉 성사(Saccrament); 7성사들과 그 해설들이 주어지고 있음. 다음의 일곱 성사들의 명칭들이 본문 중에서 소제목으로 라틴어 음역 용어들로 표기되어 있다는 생각이며, 여기에 제시된 바와 마찬가지의 순서대로 나열하면 다음과 같음: 1. 세례성사, 2. 견진성사, 3. 성체성사, 4. 고해성사, 5. 병자성사, 6. 신품성사, 7. 혼배성사] [(2017년 3월 8일) 주: 6. 신품성사 해설에서, "품급"(즉, 신품), "비사파"(즉, Bishop), "살책아탁덕"(즉, 전법사, 즉, 전도사),(*) "미살(米撒)"(즉, 미사) 등의 음역 용어들이 사용되고 있음. (*) 한국고전번역DB 제공의 다음의 주소에 접속하면, 이것을 알 수 있음: http://db.itkc.or.kr/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=MK&seojiId=kc_mk_h010&gunchaId=av010&muncheId=02&finId=002 ] [(2017년 8월 12일) 주: 4. 고해성사에 대한 해설(제54쪽 뒷면)에서, "諸聖相通功" 대신에, "聖神相通功"이라는 표현을 본문과 각주에서 각각 한 번씩 여전히 사용되고 있음.] [(2017년 9월 30일) 주: 1. 세례성사에 대한 해설(제51쪽)에서 "원죄" 라는 차용 번역 용어가 사용되고 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)과 네 번째 열의 첫 번째 줄을 보라. (이상, 발췌 끝)

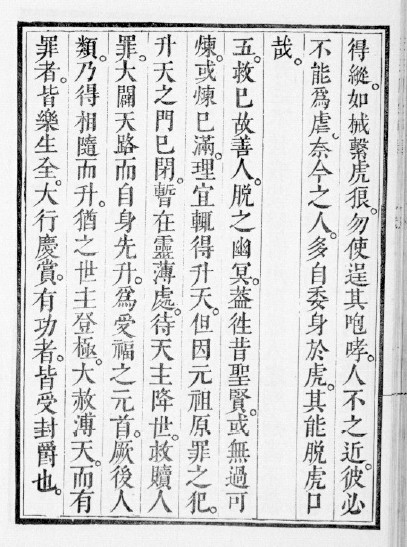

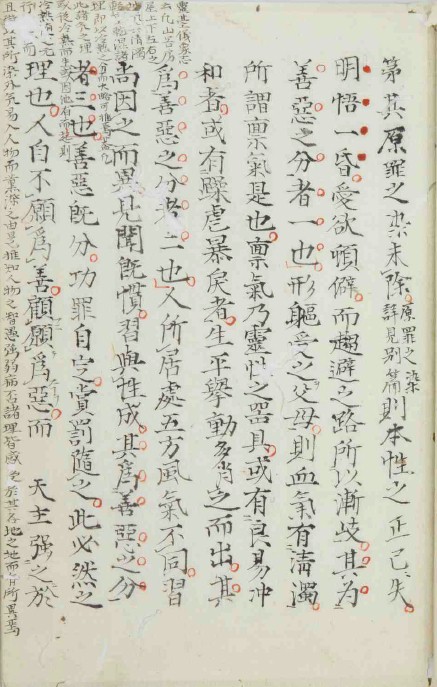

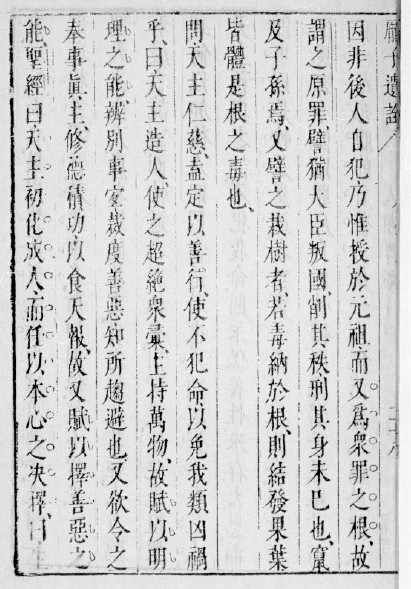

2-6. 다음은 1610년에 저술된, "방자유전"의 권4의 두 번째 책인, "인류원시"에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1571-1618_디에고_데_판토하/1600_방자유전.htm (발췌 시작) 방자유전_권4_114-130_전인류원시 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 인류원시 제3쪽(17p)에서, 이 책(즉, 인류원시)이 저술된 해가 기원후 1610년임을 밝히고 있음] [(2017년 9월 7일) 주: "성모마리아" 라는 표현들이 사용되고 있음. 제27쪽에서, "득죄"라는 용어 대신에 "범죄"라는 용어가 사용되고 있음.] [(2017년 9월 30일) 주: "원죄" 라는 차용 번역 용어가 사용되고 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

3. 이상, 위의 제2항에서 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출합니다:

(이 글의 결론 1) "한문 문화권" 안에 있는 그리스도교 교회의 "원죄(原罪)" 라는 차용(借用) 번역 용어가, 한문본 천주교 문헌들 중에서, 판토하 신부님(1571-1618년)의 "방자유전", 권4의 두 번째 책으로서, 1610년에 저술된 "인류원시"에서 최초로/처음으로 사용된 가톨릭 교회의 고유한 용어임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, 중국 본토에 파견된 개신교회 측의 첫 번째 선교사인 로버트 모리슨이 중국 [광동 지역]에 처음으로 도착한 시점이, 1610년보다 약 200년 뒤인, 1807년이라고 알려져 있기 때문입니다.(*)

----- (*) 게시자 주: 이에 대하여서는, 다음의 주소에 있는 졸글의 제4항을 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1653.htm [2015년 8월 4일자 글] <----- 필독 권고 -----

[내용 추가 일자: 2020년 6월 21일] 게시자 주 3: 혹시라도 "原罪"라는 번역 용어가 1584년에 초간된 루지에리 신부님의 "천주실록"에서 사용되고 있는지를 확인하기 위하여 본글을 작성한 이후 지금까지 인터넷에 공개된 유관 논문들을 들여다보고 있으나, 그러나 구체적으로 "천주실록" 본문 중의 유관 부분을 발췌 인용하면서 그러한 기술을 하고 있는 논문은 없었다는 생각입니다. [이상, 2020년 6월 21일자 내용 추가 끝]

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 293 3 |