가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

보유(補儒) 라는 용어의 출처와 기원, 그리고 이 신조어의 의미의 전화(轉化)에 대하여 1689_ |

||||

|---|---|---|---|---|

|

2017-11-23 ㅣ No.1880

게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1880.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서 1-1. 가톨릭대사전 개정판에 제시된 "보유론"에 대한 설명의 첫 단락에는 다음과 같은 서술이 있는데, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 실증적으로(positively) 입증/고증이 필요한 부분을 필자가 굵게 표시하고 또 밑줄도 그었습니다:

(발췌 시작) ‘보유’란 명(明)나라의 유명한 봉교사인(奉敎士人) 서광계(徐光啓, 바오로, 1562∼1633)가 사용한 ‘벽불보유’(闢佛補儒)에서 나온 것으로, 불교 교리의 부당성을 지적하여 비판하고 그 대신 천주교 교리로 유교의 부족한 점을 보완해 준다는 뜻이다. (이상, 발췌 끝)

1-2. 바로 위의 제1-1항에 그 일부분이 발췌된, 가톨릭대사전 개정판에 제시된 "보유론"에 대한 본문 어디에도 바로 위의 제1-1항에 굵게 표시되고 또 밑줄이 그어진 부분에 대한 더 자세한 설명 혹은 출처를 구체적으로 밝히지 않은 것이 첫 번째 문제인데, 왜냐하면 闢佛補儒라는 표현이 그대로 사용되고 있는, 필자가 확인한 바에 의하면 유일한, 한문본 천주교 문헌인 "파미(破迷)"는 그 저자/편집자가, 서광계(徐光啟) 자신이 아니라, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 서문정공(徐文定公)으로 알려진 자이기 때문입니다:

출처: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=865428#p394 <----- 클릭하여 반드시 확인하라 (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

1-3. 그리고 다들 잘 알고 계시겠으나 혹시하여 말씀드립니다만, 서광계(徐光啟)의 시호(諡號)가 문정공(文定公) 인데, 그런데 시호(諡號)라는 것이, "제왕이나 재상, 유현(儒賢) 들이 죽은 뒤에, 그들의 공덕을 칭송하여 붙인 이름[주: 표준국어대사전에 주어진 시호((諡號)에 대한 설명]"이기 때문에, 따라서 서광계(徐光啟, 1562-1633년) 자신이 "파미(破迷)"의 원 저자라고 단정지을 수 없습니다.

다른 한편으로, 다음의 주소에 접속하면, 서광계(徐光啟)가 1633년에 병사 후에, 문정공(文定公) 이라는 시호(諡號)를 명나라 숭정제로부터, 즉시 받았음을 확인할 수 있는 문장이 있습니다.

출처: http://www.wikiwand.com/zh-hk/%E5%BE%90%E5%85%89%E5%90%AF (발췌 시작) 徐光啟病逝後,崇禎帝為之「輟朝三日」,賜諡文定,人稱徐文定公。 (이상, 발췌 끝)

1-4. 바로 위의 제1-3항에서 말씀드린 많이 부족한 죄인인 필자의 지적에 대하여, 예를 들어,

1-4-1. 우선적으로, 위의 제1-2항에 안내해 드린 파란색 주소를 클릭한 후에, 대만의 방호 신부님께서 작성한 것으로 보이는, 위의 제1-2항에 또한 발췌되어 있는, 제396항을 읽도록 하십시오.

1-4-2. 그리고 또한 다음의 주소에 접속하면, 한문 자료들 중에서는 "파미(破迷)"의 원 저자가 서광계(徐光啟) 라고 밝히는 문장이 없으나, 그러나, 이상하게도 유독 우리말로 작성된 자료들에서만, 심지어 확실한 출처/근거의 제시 없이, "그러한 주장"을 하고 있음을 확인할 수 있습니다:

"闢佛補儒" <----- 여기(구글 검색 걸과)를 클릭하라.

(이 글의 결론 1) 따라서, 지금까지 이 글의 제1항에서 고찰한 바에 의하여, 특히, 위의 제1-2항에 발췌된 바에 의하여, 서문정공(徐文定公)이 그 저자/편집자로 알려진 "파미(破迷)"가, 청나라 초, 즉, 아무리 빠르더라도 1644년 11월 초 이후, 혹은 그 이후에 편집되었음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

1-4-3. 다른 한편으로, 아래의 제2-2-4항에 필자의 우리말 졸번역문이 추가된, "천학초함"에 포함된, 그리고 "서광계 문집"에 포함된, 서광계에 의하여 만력 임자년(1612년) 봄에 작문된, "태서수법"의 서문에는 "補儒易佛"이라는 표현이 있는데,

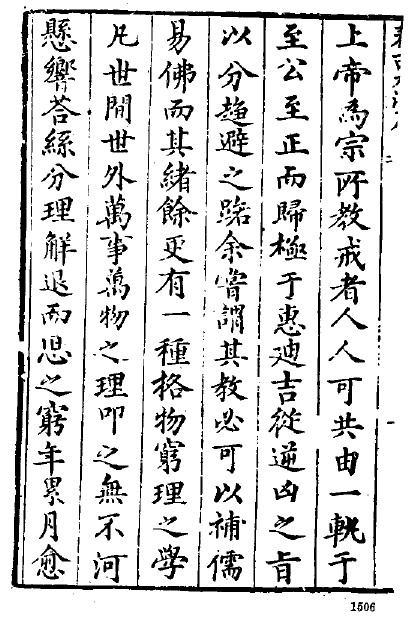

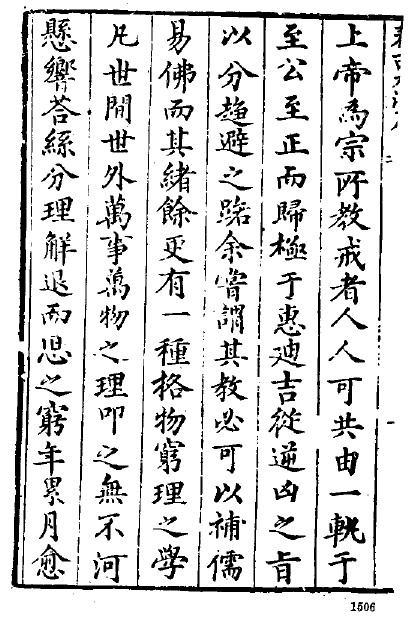

출처 1: 천학초함 (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

출처 2: "補儒易佛" "서광계 문집" <----- 여기를 클릭하십시오 (발췌 시작)

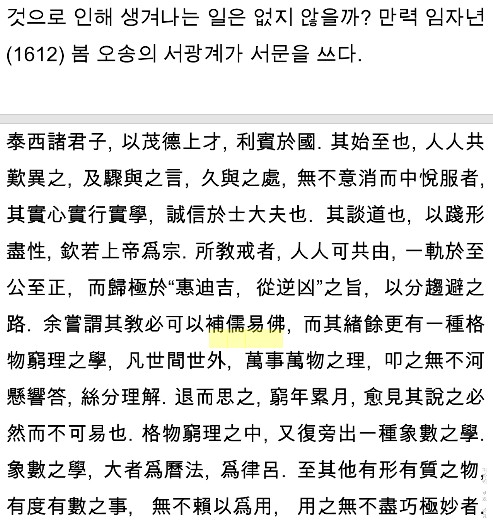

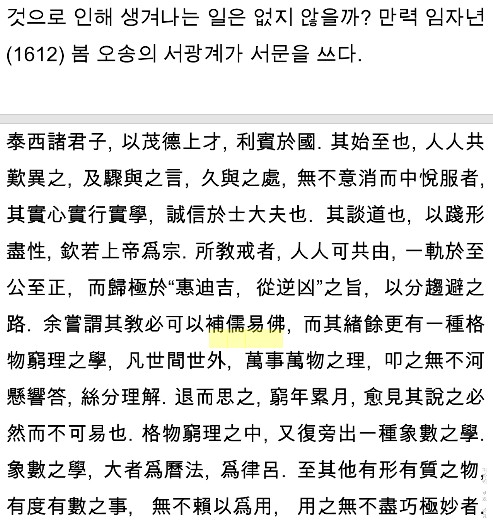

泰西諸君子, 以茂德上才, 利賓於國。其始至也, 人人共歎異之, 及驟與之言, 久與之處, 無不意消而中悅服者, 其實心實行實學, 誠信於士大夫也。其談道也, 欽若上帝爲宗。所敎戒者, 人人可共由, 一軌於至公至正, 而歸極於“惠迪吉, 從逆凶”之旨, 以分趨避之路。余嘗謂其敎必可以補儒易佛, 而其緖餘更有一種格物窮理之學, 凡世間世外, 萬事萬物之理, 叩之無不河懸響答, 絲分理解。退而思之, 窮年累月, 愈見其說之必然而不可易也。 (이상, 발췌 끝)

(이 글의 결론 2) 따라서, 위의 제1-1항에서 말씀드린 가톨릭대사전 개정판에서, ‘벽불보유’(闢佛補儒) 대신에, '보유역불'(補儒易佛)이라는 표현이 사용되었어야 한다는 생각입니다. 왜냐하면, 서광계가 신조어로서 창안하여 사용한 표현은 '보유역불'(補儒易佛)이지, ‘벽불보유’(闢佛補儒)이 아님이 이와같이 실증적으로(positively) 입증/고증되기 때문입니다.

2. 사료 분석 2-1. 우선적으로, 闢佛이라는 표현의 출처에 대하여 고찰하도록 하겠습니다. 2-1-1. 다음의 주소에 접속하면, 闢佛(벽불)이라는 용어가, 아무리 늦더라도, 중국 명나라 시대인 16세기에 한 개의 단어로 사용된 시어(詩語)임을 확인할 수 있습니다:

출처: http://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e9%99%8c&c=%e8%be%9f&qtype=2&page=2 (발췌 시작) 《漢語大詞典》:辟佛(闢佛) 拼音:pì fó

斥佛教,驳佛理。 明 王世贞(*) 《艺苑卮言》卷四:“ 永叔 不识佛理,强闢佛;不识书,强评书。” 清 郑燮 《焦山读书寄四弟墨》:“况自 昌黎 闢佛以来, 孔 道大明,佛焰渐息。帝王卿相,一遵六经四子之书,以为齐家治国平天下之道。此时而犹言闢佛,亦如同嚼蜡而已。” 清 纪昀 《阅微草堂笔记·槐西杂志四》:“果为 孔子 ,可以闢佛, 颜曾 以下弗能也。”

----- (*) 게시자 주: 이 시인의 생몰 시기는 1526-1590년이다. -----

그리고 다음의 주소에 접속하면, 闢佛(벽불)이라는 표현이, 더 거슬러 올라가, 1270년 경에 저술된 "주자어류"에서 이미 사용되고 있음을 확인할 수 있습니다: http://ctext.org/post-han?searchu=%E9%97%A2%E4%BD%9B (이상, 발췌 끝)

2-1-2. 다음의 주소에 접속하면, 闢佛이라는 표현이 한문본 천주교 문헌들 중에서, 연대순에 있어 처음으로, 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 저서인 "삼산논학기"에서, 중국인 섭향고(1559-1627년)에 의하여 사용되었음을 확인할 수 있습니다: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=60000#p146

그런데 이 책은 1625년에 중국에서 그 초판이 발행되었고, 1732년에 이미 우리나라 조선에도 전달되었다고 알려져 있습니다.

2-1-3. 특히 다음의 검색 결과에 의하면, http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=804348&searchu=%E9%97%A2%E4%BD%9B

闢佛이라는 표현이, (i) 마태오 리치 신부님의 저서들인 "천주실의", "기인10편" 등에서 사용되지 않았고, 그리고 (ii) 서광계의 저서인 "벽망"에서 사용되지 않았으나, 그러나 (iii) 원 저자가 서광계가 아닌, 그러나 서문정공으로 불리는 자에 의하여 편집된, "파미"에서 사용되었음을, 구체적으로 확인할 수 있습니다.

(이 글의 결론 3) 따라서, 闢佛(벽불)이라는 표현이 한문본 천주교 문헌들 중에서, 연대순에 있어 처음으로, 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 저서로서 1625년에 초판이 발행된, "삼산논학기"에서, 중국인 섭향고(1559-1627년)에 의하여 사용되었음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-2. 이번 항에서는, 補儒라는 표현의 출처에 대하여 고찰하도록 하겠습니다. 2-2-1. (이 글의 결론 3) 우선적으로, 다음의 주소들에 접속하면, 補儒(보유)라는 표현이 한 개의 신조어(新造語)임을 확인할 수 있습니다:

(시어(詩語)/단어(單語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 補儒 는 한 단어/숙어로서 사용되지 않아 왔음: http://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E8%A3%9C%E5%84%92 http://ctext.org/post-han?searchu=%E8%A3%9C%E5%84%92

(시어(詩語) 분석 제2단계) 그리고 이 인접한 補儒라는 표현이, 한 개의 단어(單語)인 시어(詩語)로 사용되지 않아 왔음은, 다음의 주소에 접속하여 이 표현을 검색함으로써 확인할 수 있다: http://sou-yun.com/QueryPoem.aspx

그리고 다음의 주소에 접속하면, 인접한 補儒라는 표현이 "漢語大詞典(한어대사전)"에 한 개의 표제어(標題語)로 수록되어 있지 않음을 확인할 수 있다: http://sou-yun.com/QR.aspx?ct=%e8%99%9e&c=%e5%84%92&qtype=3&page=0

2-2-2. 다음의 주소에 접속하면, 補儒라는 표현이, 연대순에 있어 처음으로, 1642년에 초간된, 제아오 몬테이로 신부님(1602-1648년)의 "천학략의"(*) 본문 중의, 오송 서문정공(吳淞徐文定公)이 "天主教絕佛補儒(천주교 절불보유)"라고 말하였다는 문장에서, 사용되었음을 확인할 수 있습니다: 출처 1: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=804348&searchu=%E8%A3%9C%E5%84%92 출처 2: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=472587#p140 (출처 2로부터 발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

----- (*) 게시자 주: 다음의 파란색 글자를 클릭하면, "천학략의"가 1642년에 출판되었음을 확인할 수 있다: "Monteiro" "孟儒望" "1642" "天學略義" <----- 클릭하여 꼭 확인하라 -----

그런데, 여기서 말하는 오송 서문정공(吳淞徐文定公)은 서광계(1562-1633년)를 말함이 분명합니다.

2-2-3. 다른 한편으로, 몬테이로 신부님께서 중국에 도착한 해가 1637년이므로, 몬테이로 신부님께서, 1633년에 선종한 서광계로부터 "이 말"을 직접 들을 수는 없었기 때문에, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에,

(i) (경우 1) 서광계가 남긴 책들 혹은 시문(詩文)들(주: 여기에는 "파미" 혹은 "파미"로 편집되기 이전의 유고(遺稿)들이 포함됨)을 몬테이로 신부님께서 읽고서 알게 된 바를, 혹은

(ii) (경우 2) 서광계의 유족들로부터 "이 말"을 몬테이로 신부님께서 전해듣고서,

위와 같이 서술하였다는 생각입니다.

2-2-4. 그런데, 바로 위의 제2-2-3항에서 말씀드린 경우들 중의 어느 것이 실제로 발생하였는지에 대하여 좀 더 구체적으로 확인을 하였더니, "천학초함"에 포함된, 그리고 "서광계 문집"에 포함된, 서광계에 의하여 만력 임자년(1612년) 봄에 작문된, "태서수법"의 서문를 찾을 수 있었습니다:

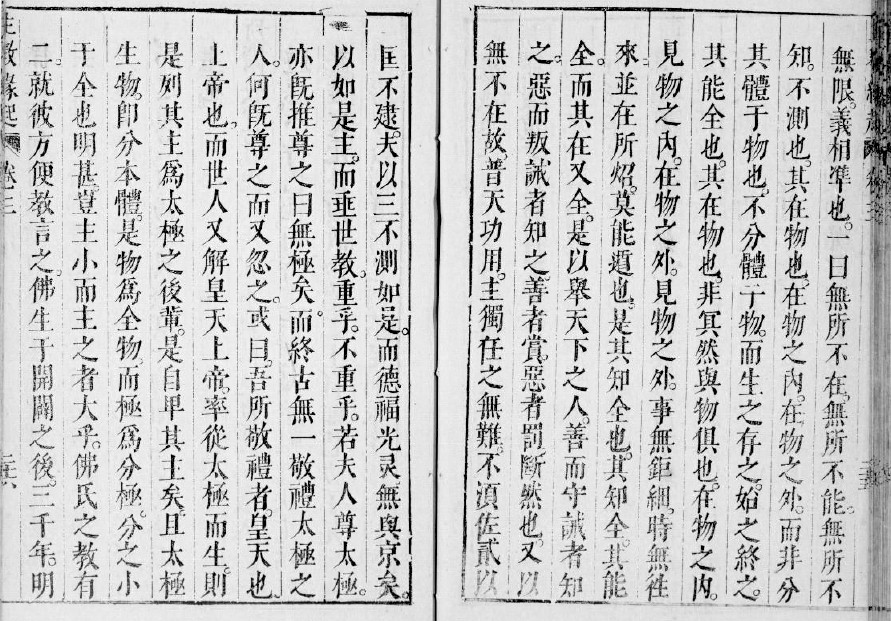

출처 1: 천학초함 (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

출처 2: "補儒易佛" "서광계 문집" <----- 여기를 클릭하십시오 (발췌 시작)

泰西諸君子, 以茂德上才, 利賓於國。其始至也, 人人共歎異之, 及驟與之言, 久與之處, 無不意消而中悅服者, 其實心實行實學, 誠信於士大夫也。其談道也, 欽若上帝爲宗。所敎戒者, 人人可共由, 一軌於至公至正, 而歸極於“惠迪吉, 從逆凶”之旨, 以分趨避之路。余嘗謂其敎必可以補儒易佛, 而其緖餘更有一種格物窮理之學, 凡世間世外, 萬事萬物之理, 叩之無不河懸響答, 絲分理解。退而思之, 窮年累月, 愈見其說之必然而不可易也。

태서 출신의 여러 군자(즉, 당시에 중국에 온 예수회 소속의 신부님)들은 우수한 덕들과 뛰어난 재능들을 가지고 있어 나라(즉, 중국)에 이로운 손님들입니다. 그들이 처음 왔을 때에, 사람들은 그들의 기이함에 대하여 한가지로 탄식하였으나, 자주 더불어 말을 하고 오랫동안 더불어 머무르니 사사로운 마음이 사라지고 그리고 심중에 기뻐하며 따르지 않는 자가 없으며, 그들의 실심[實心, 즉, 실지(實地)로 사유(思惟)함], 실행[實行, 즉, 실지(實地)로 행함(practice)], 그리고 실학[實學, 즉, 절실하게 유용한 학문(學問, Sciences)](*)은 사대부들에게 참으로 믿을 만함으로 다가옵니다. 그들이 이야기하는 도(道)란 상제(上帝)를 흠숭하고 쫓음을 우두머리(宗)로 삼음을 말합니다. [그들이] 가르치고 삼가하는 바는 사람들이 가히 한가지로 따르는데, 지극히 공변됨(至公)과 지극히 올바름(至正)에 있어 일궤(一軌)이어서(즉, 한가지로 통일되어 있어서), 그리하여 [가르침에 있어] 유순하면 길(吉)로 나아가고 [삼가함에 있어] 거역하면 흉(凶)에 합류함의 의미로 심히 귀착함을 근거로 하여, 뒤쫓거나 피하여야 하는 경로를 구분하게 합니다. 내가 과거에 그들의 가르침들(其教)은 반드시 보유역불[補儒易佛, 즉, 유학(儒學)을 보충하고(complements) 불학(佛學)을 바꾼다(changes)] 할 만하다고 말하였는데, 그 나머지[가르침]들에도 여전히(更) 한 종류의 격물궁리의 학문이 있어, 무릇 세상 안과 세상 밖에 있는 만사만물의 이치/원리에 대하여 질문하면(叩), 황하가 늘어져 소리내어 답하여 [내가] 가늘게 나누어 이해하지 못함이 없었습니다. [그들의 가르침들에 대하여] 물러나 생각함이 년(年)를 다하고 월(月)을 거듭하였는데, 점점 더 [만사만물의 이치/원리에 대한] 그들의 설명이 필연(必然)이어서 변할 수 있는 것이 결코 아님을 볼뿐입니다.

----- (*) 번역자 주: 여기서 말하는 "實學(실학)"의 정의(definition)는, 다음에 발췌된, "한어대사전"에 주어진 바를 따른 것이다:

(발췌 시작) 實學

【1】指有實學之人。{清}{陳康祺}《郎潛紀聞》卷十三:“{嶺}表荒遠﹐督{粵}學者﹐往多不舉其職。獨{惠半農}學士{士奇}輶軒所屆﹐砥課生徒﹐甄拔實學﹐一藝必録﹐苞苴不行。”【2】切實有用的學問[졸번역: 절실하게 유용한 학문]。{宋}{朱熹}《中庸章句》題解引{程子}曰:“其書始言一理﹐中散爲萬事﹐末復合爲一理﹐放之則彌六合﹐卷之則退藏於密﹐其味無窮﹐皆實學也。”《三國演義》第四三回:“公好爲大言﹐未必真有實學。”{清}{黃景仁}《將為北行留贈沈楓墀》詩:“方今重實學﹐大義了無昧。”{胡蘊玉}《<中國文學史>序》:“{乾嘉}之世﹐文網日密﹐而奇才異士﹐無以自見﹐爭言漢學﹐析辯異同﹐以注疏爲文章﹐以考據爲實學。” (이상, 발췌 끝) ----- (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

게시자 주 2-2-4: 그런데 마태오 리치 신부님께서 선종한 해가 1610년이고 그리고 이분의 제자인 중국인 서광계에 의하여 위의 책의 서문이 작성된 해가 1612년이므로, 왜냐하면 1612년까지는 대부분의 한문본 천주교 교리서들의 초판들이 아직 출판되지 못하였던 시기이기 때문에, 이 시점까지 서광계가 학습할 수 있었던 한문본 천주교 교리서들이 대단히 제한적이었음에 반드시 주목하라. 무슨 말씀인고 하면, 위의 서문이 작성된 1612년까지 서광계가 학습하였던 대부분의 한문서학(西學)서들은, 천주교 신학에 관한 책들이 아니었음에 반드시 주목하라.

(이 글의 결론 4) 따라서, 위의 책의 서문에서처럼, 1612년 이전에 서광계가 보유역불[補儒易佛, 즉, 유학(儒學)을 보충하고(complements) 불학(佛學)을 바꾼다(changes)]을 언급한 책은 서광계에 의하여 저술된 한문본 천주교 교리서가 결코 아니었을 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 5) 따라서, 補儒(보유)라는 한 개의 신조어(新造語)가, "예를 들어, 예수회 소속의 초기의 소수의 신부님들(즉, 마태오 리치 신부님과 마태오 리치 신부님 생전에 중국에 도착한 신부님들)이, 아무리 늦더라도 1612년까지, 서광계(1562-1633년)에게 전수(傳授)한 바인, '지중해 문화권'의 세속의 자연철학의 범주에 속하는 수학(數學)(유클리드 기하학 포함), 본성학(本性學)/철학(아리스토텔레스 윤리학 포함), 천문학(天文學), 자연과학(自然科學) 등의 학문들과 이들에 기초한 응용 분야들의 절실하게 유용한 학문(學問, Sciences), 즉, 실학(實學)의 여러 가르침들이 '한문 문화권'의 기존의 유학의 가르침들을 보충하는(complementing) 역할을 함"을 부각시키는 한 개의 용어로서, 서광계(1562-1633년)에 의하여, 아무리 늦더라도 1612년 이전에, 처음 창안(創案)되어 사용되었음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-3. 다른 한편으로, 다음에 발췌하였듯이, 補儒闢佛(보유벽불)이라는 표현이 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 저서로서, 1642년에 저술되었고 그리고 1643년에 초간된 것으로 알려진, "주교연기"에서 사용되고 있습니다:

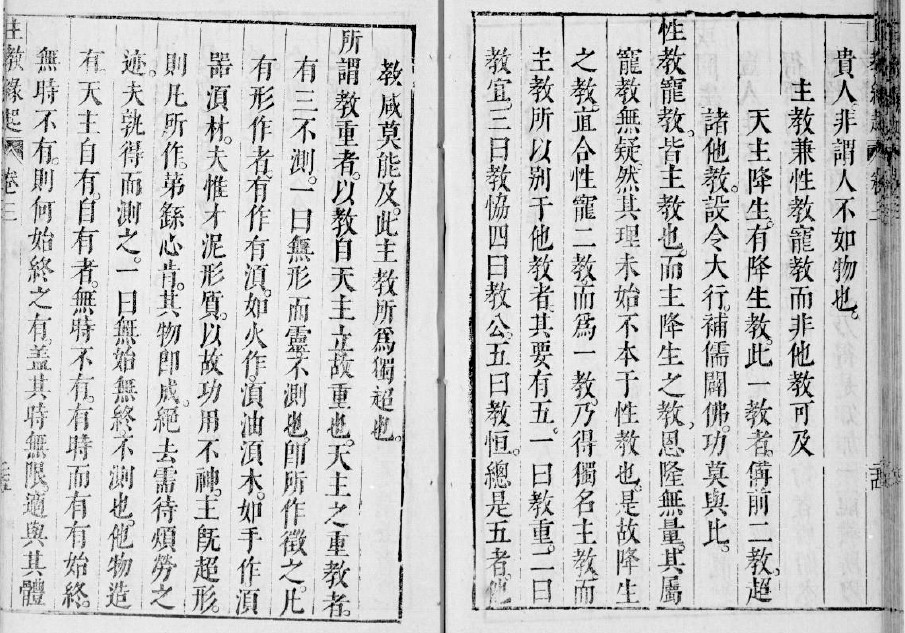

(발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 네 번쨰 열(column)을 보라.

(유관 부분 발췌 시작) 主教兼性教寵教而非他教可及 주님의 가르침(主教)은 성교(性教)와 총교(寵教)를 겸하며 그리하여 다른 가르침이 미치는 것을 허락하지 않느니라

天主降生 有降生教 此一教者 備前二教 超諸他教 設令大行 補儒闢佛 功莫與比 천주강생은 강생의 가르침을 가지고 있으며, 이 하나의 가르침은 이전의 두 가르침들을 갖추고 있어 여러 다른 가르침들(*)을 초월하나니, 설령 [어떤 다른 가르침이] 보유벽불(補儒闢佛)을 크게 행한다 하더라도 그 공로(功, merit)가 [강생의 가르침과의] 비교에 참여할 수 없나니라(莫, can not).

----- (*) 번역자 주: 여기에는, 특히, 주희(朱熹)에 의한 성리학(性理學) 가르침도 포함될 것이다. ----- (이상, 유관 부분 발췌 및 우리말 번역 끝)

(이상, 발췌 끝)

게시자 주 2-3: (1) 특히, 서광계에 의하여 창안된, 따라서 그 태생 자체가 자연법적인, 補儒(보유)라는 한 개의 신조어(新造語)가, (i) 1642년에 초판된 몬테이로 신부님의 저서 "천학략의"와 그리고 (ii) 1643년에 초판된 아담 샬 신부님의 저서 "주교연기"에 의하여, 마치 천주교 핵심 교의의 일부분 혹은 필연적 결과인 것처럼 오해/곡해할 수도 있도록, 중국의 유학자들 사이에 알려지게 되는 단초가 된 점에 반드시 주목하십시오.

(2) 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 몬테이로 신부님께서는 건강이 쇠약해져 1644년에 마카오로 이동하셨고 그리고 그 이후에 중국을 떠나 1648년에 인도에서 선종하셨으나, 그러나, 당시에 역법에 대단히 밝아 "숭정역서"/"서양신법역서"/"시헌력"을 완성한 아담 샬 신부님의 오랜 기간의 평판 때문에, 이 분의 저서 "주교연기"가 서광계에 의하여 창안된 補儒(보유)라는 자연법적 한 개의 신조어(新造語)가, 마치 천주교 핵심 교의의 일부분 혹은 필연적 결과인 것처럼 오해/곡해할 수도 있도록, 중국의 유학자들 사이에 널리 퍼지게 되는 데에, 몬테이로 신부님의 "천학략의"보다, 훨씬 더 큰 역할을 하였을 것이라는 생각을 하게 됩니다.

2-4. 그런데, (i) 서광계가 창안하여 사용한 補儒(보유)라는 단어의 의미와 (ii) 아담 샬 신부님께서 사용한 補儒(보유)라는 단어의 의미 사이에 현격한 차이가 있는 것이 커다란 문제라 아니 말할 수 없습니다. 즉,

(이 글의 결론 6) 서광계에 의하여 창안된 補儒(보유)라는 신조어(新造語)에 있어, 이들 두 의미들 사이에는, (i) 서광계에 의한, 한 개의 종적 개념(a special concept)을 나타내는 용어로부터, (ii) 몬테이로 신부님과 아담 샬 신부님, 적어도 이들 두 분에 의한, 한 개의 속적 개념(a generic concept)을 나타내는 용어로의, 전화(轉化)가 발생하였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면,

(i) 서광계는, 위의 제2-2-4항에서 이미 고찰하였듯이, 서광계는 "태서수법"의 서문에서 補儒(보유)라는 단어를, 실학이 유학을 보충해 준다는 문맥 안에서 이 단어를 사용하였지, 천주교 교리를 자세하게 서술하는 문맥 안에서 결코 사용한 것이 아니었으나, 그러나 이와는 달리,

(ii) 1599년 이후에 예수회 회원이 되셨기 때문에 신학교 재학 중 4년에 걸쳐 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas)의 신학 대전(Summa Theologiae)이미 깊이있게 학습한 것이 분명한 몬테이로 신부님과 아담 샬 신부님께서는, 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas)의 신학 대전(Summa Theologiae)에 근거한 천주교 핵심 교의(즉, 강생신비)를 서술하는 문맥 안에서, 즉, 성교(性敎), 은교(恩敎)/총교(寵敎)라는 표현이 구체적으로 등장하고 있는, 전후 문맥 안에서,

(iii-1) 몬테이로 신부님의 저서인 "천학략의"의 경우에는,

(발췌 시작) 출처: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=472587#p483 或問,天主教於儒者異同若何?曰,按上文即知之矣。吳淞徐文定公曰:「天主教絕佛補儒。」武唐塞奄錢相國亦曰:「足為吾儒補正。」

혹 묻기를, 천주의 가르침이 유학(儒學)에 대하여 어떠한 다른 점과 같은 점이 있는지요? 하는데, 답하나니, 제가 생각할 때에, 바로 위의 문장들이 곧 그것을 알게 할 것입니다. 오송(吳淞) 서문정공(徐文定公, 서광계)은 "천주의 가르침(*1)은 불학(佛學)을 끊고 [공자(孔子)를 그 시조(始祖)로 삼는] 유학(儒學)을 보충한다(絕佛補儒, 절불보유)"라고 말하였고, 무당(武唐) 새엄전(塞奄錢) 상국(相國)도 "넉넉하게 우리의 유학(儒學)을 보충하고 바로잡게(補正, 보정) 한다"라고 말하였습니다.

[...]

출처: http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=472587#p495 自天主降生為人,立經典祭祀,赦罪入教,與教中之禮儀,乃能使人免地獄而升天堂,可知天主新教正以補儒所未逮。

천주께서 강생하시어 사람이 되심으로 말미암아, [당신께서] 경전과 제사를 세우시고, [우리들로 하여금] 죄의 사함을 받아 가르침에 들어오게 하시며, 가르침 중의 예의(즉, 미사)에 함께 하게 하시어, 그리하여 사람들로 하여금 능히 지옥을 면하게 하시고 그리고 천당에 오르게 하시니, [바로 이러한] 천주에 의한 신교(新教)[즉, 은교(恩教)]의 [판단 및 절차에 있어] (수용된) 올바름(正, rectitude)(*2)으로써 [공자(孔子)를 그 시조(始祖)로 삼는] 유학(儒學)이 미치지 못한 바를 보충하게 하심을 가히 알게 됩니다.

----- (*1) 번역자 주: 바로 여기서, 서광계가 "태서수법" 서문에서 "그들의 가르침들(其教)"이라고 말한 부분이, 몬테이로 신부님에 의하여, "천주의 가르침(天主教)"으로 전화(轉化)되었음에 반드시 주목하라.

(*2) 번역자 주: 이 올바름은, 당사자가 가지는 어떤 느낌이 아니라, 하느님의 영원한 법에 순응/부합하는, 마지막 끝 쪽으로 최적의 방향성 및 기울어짐과 함께 움직이도록 (어떤 방식, 시간, 혹은 정도에 있어) 합당하게 명령을 받고 있음의 수용(受容)이라는 올바름을 말한다. 다음의 주소에 접속하면 (수용된) 올바름(rectitude)에 대한 필자의 더 자세한 글을 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1689.htm <----- 바쁘지 않은 분들께 필독 권고 ----- (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

등과 같은 서술들이 한문본 천주교 교리서들 중에서 처음으로/최초로 등장하는, 전후 문맥 안에서,

(iii-2) 특히, 설상가상으로 아담 샬 신부님의 저서인 "주교연기"의 경우에는, 바로 위의 몬테이로 신부님에 의하여 처음으로/최초로 전화(轉化)되기 시작한 補儒(보유) 유관 서술들은 제시하지 않으면서, 대신에 다음의 서술들이 제시되어, 즉, (a) 권3, 제13쪽에서 "혹 중5륜 혹 존10계 리 본상통". [졸번역: 5륜을 중요하게 여김 혹은 10계를 존중함의 도리/원리(principle)는 원래 서로 통하나니라], (b) 권3, 제16쪽에서 "5륜10계지속 바유부(賦)야"[졸번역: 5륜과 10계의 무리는 [천주께서] 부여하심/천성(賦)에 말미암은 바이니라], (c) 권3, 제24쪽 됫면에 있는 한 개의 요약문에서 補儒闢佛(보유벽불)이라는 표어(標語, motto)를 갑자기 제시한 후에, (d) 이 표어(標語, motto)의 그리스도교 신학적 의미를 본문 중에서 서술하는 과정에서, 성교(性敎), 은교(恩敎)/총교(寵敎), 그리고, 더 나아가, 아담 샬 신부님의 고유한 표현인 "주교(즉, 주님의 가르침)"이라는 용어들의 정의(definitions)들과 이들 용어들에 대한 설명을 제시한 후에, 몬테이로 신부님의 "천학략의"에서와는 달리, 곧바로 이어서, (e) 태극도설을 비판하는 단락이 이어지는, 전후 문맥 안에서,

대단히 유감스럽게도, 補儒(보유)라는 용어가 사용되었기 때문입니다.

특히, 아담 샬 신부님의 명망(名望) 때문에, 몬테이로 신부님의 "천학략의"보다도 훨씬 더 많이 읽혔을 것이 분명한, "주교연기"의 경우에는, 이 책의 본문과 각주들 어디에서도 補儒(보유)라는 용어의 경우에는 별도의 용어 정의(definition)의 제시도 없이, 따라서, 4서5경 등의 전통적 한문 유학 문헌들 안에서 전혀 사용된 적이 없기 때문에, 독자들이 제시된 전후 문맥 안에서만 오로지 그 의미를 파악하여야 하는 단어로서의, 補儒(보유)라는 용어가 사용되었기 때문입니다.

무슨 말씀인고 하면, 위의 제1항에 발췌된 바에서 주장하는, 천주교 교리로 유교의 부족한 점을 보완해 준다는 전화(轉化)된 의미를 지닌 것으로 독자들이 이해할 수밖에 없도록, 補儒(보유)라는 단어를 한문본 천주교 교리서/호교서들인 "천학략의"와 "주교연기" 본문 중에서 처음으로 사용한 바로 이 이유 때문에, 이 단어의 창안자인, 중국의 실학자(實學者)들 중의 초기 인물인, 서광계가 전혀 의도하지 않았던 예상밖의 방향으로, 성리학자(性理學者)들이 補儒(보유)라는 단어의 의미을 이해하기 시작 한 결과,

"주교연기"의 초판이 출판된 해인 1643년 경부터 중국에서 그리고 그 이후 또한 우리나라에서, 주돈이(周敦頤, 1017-1073년)에 의하여 창안되었고 그리고 주희(주자, 1130-1200년)에 의하여 도입되었던 자연철학 분야의 한 개의 가설(假說)인 태극도설(太極圖說)을 [공자(孔子)를 그 시조(始祖)로 삼는] 유학(儒學)을 보충하는 한 개의 원리(principle)로 삼고 있던 성리학자(性理學者)들 중의 일부가, 자연철학에 포함되는 아리스토텔레스의 본성학/철학을 비판하는 대신에, 자연철학에 결코 속하지 않는 계시 진리인, 천주교의 핵심 교의인 천주강생을 비판하는 글들이 쏟아져 나오기 시작하였다는 생각입니다.

게시자 주 2-4: 바로 위의 글에서 길게 말씀드린 바를 간략하게 요약하면 다음과 같을 것입니다:

(0) 조물주의 존재를 이미 잊어버린 기원후 12세기와 그 이후의 중국의 유학자들이 주희의 영향을 받아, 주돈이의 가설인 태극도설을 조물주의 역할을 하는 한 개의 자연철학적 개념으로서 받아들였던, 원시유학이 아닌, 소위 말하는, 무신론적이고 또 유물론적인 16-18세기의 중국의 성리학의 여건 아래에서,

이 가설이 자연철학적 범주 내에서 이미 모순(contradiction)임을 입증/논증하기 위하여,

(i) 예를 들어, 자연철학의 범주에 또한 속하는 고대 그리스의 철학자 아리스토텔레스(Aristotle)의 "자립자"와 "의뢰자" 개념들을, 마태오 리치 신부님께서 "천주실의"에서처럼, 입증/논증의 근거로서 사용하는 대신에,

(ii) 초자연적 개념인, 계시 진리인 "강생신비" 가르침을 입증/논증의 근거로서 사용하는 것은,

입증/논증의 과정에서 가정하고 있는 바의 차이점들 때문에 예상밖의 문제들을 야기할 수 있음에도 불구하고,

(iii) 특히 아담 샬 신부님의 책인 "주교연기"에서. 위의 제2-3항에 발췌된 부분에서, 초자연적 개념인 계시 진리인 "강생신비" 가르침이 주돈이의 가설인 태극도설의 모순을 입증/논증하는 근거로서 사용된 것처럼 독자들이 잘못 이해할 수도 있도록 서술/편집된 것은, "주교연기"의 초판이 발행된 1643년 이후부터 중국의 성리학자들과 조선의 성리학자들에 의하여, 천주교 교리로 유교의 부족한 점을 보완해 준다는 전화(轉化)된 의미의 補儒(보유)라는 개념이 크게 비판을 받았던 역사적 사실들에 비추어 볼 때에, 한 개의 대단히 심각한 오류(error)였다는 생각입니다.

3. 이 글의 결론들 3-1. 이 글의 결론 1부터 이 글의 결론 6은 위의 제1항과 제2항에 있습니다.

3-2. (i) 중국에서 청나라의 멸망과 우리나라에서 조선의 멸망으로 인하여, 관료를 뽑기위한 시험(즉, 과거제도, 즉, 관학(官學)제도)가 19세기 말과 20세기 초에 들어와 폐지되고, 특히 (ii) 명나라 말기의 문정공(文定公), 즉, 서광계가 17세기 초에, 중국에 선교사로 파견된 천주교 예수회 소속의, 마태오 리치 신부님 등으로부터 배웠던 '지중해 문화권'의 세속의 자연철학의 범주에 속하는 수학(數學)(유클리드 기하학 포함), 본성학(本性學)/철학(아리스토텔레스 윤리학 포함), 천문학(天文學), 자연과학(自然科學) 등의 학문들과 이들에 기초한 응용 분야들의 절실하게 유용한 학문(學問, Sciences), 즉, 실학(實學)들이, 실사구시(實事求是)의 학문들로서, "한문 문화권"의 대부분의 나라들에서 공교육(公敎育)으로서 수용된 이후, 이제 적어도 100년 이상이 흘렀는데, 이러한 학문들의 수용 이후, 비록 "한문 문화권"의 다수의 동양인들이 천주교를 "경신(religion)을 그 원리로 삼는 종교(宗敎, 우두머리 가르침)"로서 받아들이지 않고 있음에도 불구하고, 그러나, 11세기에 중국 북송(北宋)의 철학자 주돈이(周敦頤, 1017-1073년)가 한 개의 가설(假說, hypothesis)로서 제시하였고 그리고 중국 남송(南宋)의 철학자 주희(朱熹, 1130-1200년)가, 예를 들어, 당나라 시대 대문장가 문공(文公), 즉, 한유(韓愈, 768-824년)의 정신을 이어받아, 당시의 온갖 미신(迷信)들을 배척하기 위하여, 즉, 闢佛(벽불)하기 위하여, 도입하였던 태극도설(太極圖說)을, [공자(孔子)를 그 시조(始祖)로 삼는] 유학(儒學)의 근본 원리로 생각하는 유학자는 한문 문화권 안에 이제 더 이상 없을 것입니다.

무슨 말씀인고 하면 다음과 같습니다: "인(仁)", 즉, "극기복례(克己復禮)"를 가르치는 [공자(孔子)를 그 시조(始祖)로 삼는] 유학(儒學)은 그 내용이 참진리이기 때문에, 여전히 "한문 문화권"의 고유한 학문으로서 존속되어 왔고 그리고 앞으로도 영원히 존속할 것입니다. 그리고 유학(儒學)의 영원한 존속을 위하여 명나라 말기의 유학자 서광계(徐光啟, 1562-1633년)가 제시하였던, 천주교 교리로 유교의 부족한 점을 보완해 준다는 전화(轉化)된 의미의 補儒(보유)가 아니라, '지중해 문화권'의 세속의 자연철학의 범주에 속하는 수학(數學)(유클리드 기하학 포함), 본성학(本性學)/철학(아리스토텔레스 윤리학 포함), 천문학(天文學), 자연과학(自然科學) 등의 학문들과 이들에 기초한 응용 분야들의 절실하게 유용한 학문(學問, Sciences), 즉, 실학(實學)의 여러 가르침들이 '한문 문화권'의 기존의 유학의 가르침들을 보충한다(complementing)는 의미로서의 "서광계의 補儒(보유)"는 19세기 말 경부터 "한문 문화권" 내에서 점진적으로 잘 구현되어 왔으나(has been fulfilled), 그러나, 이 구현이 진행되는 만큼, "서광계의 補儒(보유)"를 수용하는 것을 거부하였던 그리고 다만 유학의 한 분파였을뿐인, 성리학(性理學)은, 더 소멸되어 왔다는 생각입니다.

3-3. 다른 한편으로, 그동안, 우리나라의 일부 학자들이, 중국에 선교사로 파견된 천주교 예수회 소속의 마태오 리치 신부님의 활동 내역을 규명하여 정식화하는 과정에서, 임의적으로 補儒(보유)"라는 단어를, 천주교 교리로 유교의 부족한 점을 보완해 준다는 전화(轉化)된 의미를 지닌 한 개의 단어로서 사용하여, 예를 들어, 마태오 리치 신부님의 "補儒論(보유론)적 선교" 등으로 부르기도 하는데, 그러나 이렇게 부르는 것은,

(i) 마태오 리치 신부님께서 당신의 한문본 천주교 문헌들 어디에서도 "補儒(보유)"라는 단어를 사용한 적이 없다고 알려져 있고,

(ii) 마태오 리치 신부님의 제자인 서광계(徐光啟, 1562-1633년)가 이 신조어를 처음 창안하여 사용하기 시작하였을 때에 의미하였던 "補儒(보유)"라는 단어의 원 의미(original meaning)/정의(definition)를 그대로 따르고 있는 것이 아닐뿐만이 아니라,

(iii) 특히, 천주교 교리로 유교의 부족한 점을 보완해 준다는 전화(轉化)된 의미를 지닌 한 개의 단어로서 "補儒(보유)"는, 위의 제2-3항과 제2-4항에서 이미 고찰하였듯이, 앞으로도 "한문 문화권"에 대한 선교/전교(mission)/복음화(evangeliztion)에 한 개의 걸림돌(a stumbling block)일 수도 있기 때문에,

참으로 부적절하다고 아니 말 할 수 없습니다. 지금 필지가 지적한 바는,

(iv) 특히, 다음의 파란색의 굵은 한자들을 클릭하면 그 검색 결과를 확인할 수 있듯이, "補儒論的" 라는 key word로 구글 검색 엔진에서 검색을 해 보면, 중국어로 서술된 글들이 전혀 검색되지 않는 점에 근거하더라도, "補儒論(보유론)적 선교"라는 표현의 사용에 상당한 문제가 있음을 알 수 있다는 생각입니다:

"補儒論的" <----- 클릭하여 꼭 확인하도록 하라

작성 중입니다

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 618 3 |