가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

수신서학 1,3 인간이 향하는 바란 무엇이뇨? |

|---|

|

2018-01-16 ㅣ No.1890 게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1890.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

그리고 아래의 본글은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글[제목: 다산 정약용의 성기호설의 내용출처 및 자구출처 문헌들에 알퐁소 바뇨니 신부님의 수신서학 이 포함된다]을 위하여, 제공되었습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1892.htm <----- 필독 권고

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1630_수신서학.htm (발췌 시작) 수신서학_권1_3_인소향자하_18-19 (<--- 여기를 클릭하십시오) [욕(appetite), 호미[好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함/미호(美好)] [한 사물에 있는 아름다움(beauty, pulchrum)과 선함(goodness, bonum)이 근본적으로 동일함(identiclal fundamentally)에 대한 서술: cf. Summa Theologiae, Ia, q5, a4, Reply to Objection 1]. 의(宐, honestum, virtuous, fitting, conformity, 부합(符合)함/적합함), 추(趨), 안, 락(樂), 사오, 사욕, 사애욕, 진실]

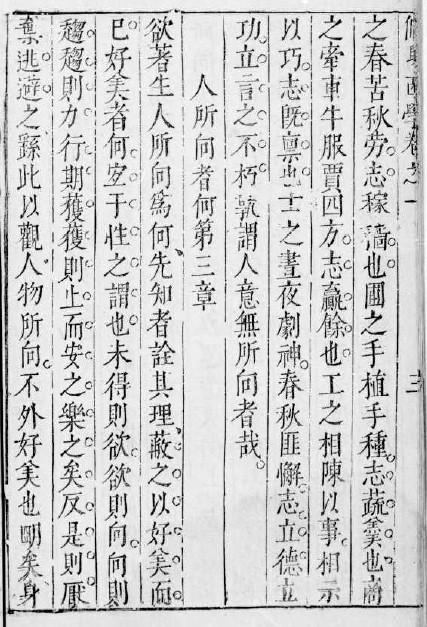

第三章 人所向者何 제3장. 안건이 향하는 바란 무엇이뇨?

欲著生人所向爲何 先知者詮其理 蔽之以好美而已.

욕구(欲, appetite)가, 살아있는 인간(生人)이 향하는 바[所向, disposition toward something, 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 기울어짐/경향]를 드러냄(著, manifest)을, 무엇이라고 부르느뇨(爲何)? 먼저 알게 된 자(先知者)가 그 이치/원리(理, principle)을 설명하는데(詮), 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)로써 [그것을] 덮을/감출(蔽, cover, hide, conceal)뿐이니라, 하였니라.

好美者何 宐于性之謂也. 未得則欲 欲則向 向則趨 趨則力行 期獲獲則止 而安之樂之矣.

호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)라고 불리는 것은 무엇이뇨(何)? 본성(本性, nature)에 부합(符合)함/적합함(宐, honestum, virtuous, fitting, conformity)(*1)을 일컫는 것이니라(謂也).(*2) [호미(好美)라고 불리는 것를] 아직 얻지 못하면(未得) [그것을] 욕구하고(欲), 욕구하면 [그것이 있는 쪽으로] 향하고(向), 향하면 [그것을] 추구하고(趨), [그것을] 추구하면 힘써 행하고(力行), [그것의] 획득(獲)을 기대하여 획득하면 멈추고(止, stop), 그리하여 [그것에 대하여] 편안하게 되고(安之) 즐거워 하게 될(樂之)뿐이니라.

----- (*2) 번역자 주: (1) 바로 여기서 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 정의(definition)가 주어지고 있다. 그리고 여기서 말하는 차용(借用) 번역 용어인 본성(本性, nature), 즉, ""인성(人性, human nature, 인간의 본성)"의 정의(definition)는 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글에 제시되어 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1893.htm <----- 필독 권고

(2) 많이 부족한 죄인인 필자에 의하여 재 정식화된(reformulated) 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 정의(definition)는 다음과 같다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1892.htm <----- 필독 권고 (발췌 시작) 그러니까, 바로 위에 발췌된 바에 따르면, 정의에 의하여(by definition), 살아 있는 인간이 자신의 욕구(appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 기울어짐/경향(disposition toward something)들의 드러냄(著, manifestation)들 중에서, 본성(本性, nature)에 부합(符合)하는/적합한(宐, honestum, virtuous, fitting, conformity) 것들만이 오로지 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)라고 불림을 알 수 있습니다.

그러므로, 또한 바로 위에 발췌된 바에 따르면, 살아 있는 인간이 욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)은, 당연히 자신의 본성(本性, nature)에 부합(符合)하며/적합하며(宐, honestum, virtuous, fitting, conform), 따라서, 정의에 의하여(by definition), 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)라고 불릴 수 있음에 반드시 주목하십시오.

(이 글의 결론 3) 그러므로, 우리는 재 정식화된(re-formulated) 다음의 정의(definition)를 가질 수 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다:

정의(定義) 1: (소순태) 살아 있는 인간의 호미(好美, 美好, 嗜好, bonum, goodness, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)란, 정의에 의하여(by definition), 욕구(欲, appetite)(#1) 때문에 그 무엇(something)(#2) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)을 말한다.

Definition 1: (Sun T. Soh) A live human being's bonum (goodness, liking and pleasing) is, by definition, a manifestation of his nature(本性), because of his appetite(#1), toward something.(#2)

----- (#1) 게시자 주: 욕구(appetite)에는 (i) 본성적 욕구(natural appetite), (ii) 감각 욕구(sensitive appetite), 그리고 (iii) 지성 욕구[intellectual appetite, rational appetite, 즉, 의지(will)], 이렇게 세 종류들이 있음을 또한 상기하라. 그리고 이에 대한 더 자세한 글[제목: 욕구(appetite)와 욕망(desire)의 차이점 969_토미즘학습]은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1592.htm <--- 필독 권고

(#2) 게시자 주: 여기서 말하는 그 무엇(something)이 세 종류들임은, 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있는 (i) 글1[제목: Ia q5, 선함(호미, 미호, bonum, goodness) [신학대전여행]]과 (ii) 글2[제목: 수신서학 1,4 호미(好美, bonum)의 몇가지 종류들]에서 자세하게 언급되고 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1888.htm <--- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm <--- 필독 권고 -----

따라서, 살아있는 인간의 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)는, 결코 소위 말하는 "자립자"일 수가 없고, 오로지 "의뢰자"일뿐임을 알 수 있으며, 알퐁소 바뇨니 신부님께서는, 이것을, 마태오 리치 신부님의 저서인 "천주실의"에서처럼 "자립자" 혹은 "의뢰자"라는 번역 용어들을 사용하지 않으면서, 자신의 저서 "수신서학"을 읽는 "한문 문화권"의 유학자들(주: 여기에는 또한, 다산 정약용 선생님을 포함한, 조선의 유학자들이 당연히 포함됨)에게 분명하게 지적하고 있음에 반드시 주목하십시오. (이상, 이 글의 결론 3 끝)

게시자 주 2-6-1-(iv): (1) 우선적으로, 바로 이 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전"의 사고의 틀(the frame of thought/mind) 안에서 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)에서 말해지고 있는 "본성(本性, nature)"이란, 마태오 리치 신부님의 "천주실의"에서 언급되고 있는 번역 용어로서의 "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"을 말하는 것이지, "한문 문화권"의 4서5경들에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, 따라서, 다산 정약용 선생님께서 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, "성(性)"을 말하는 것이 결코 아님에 반드시 주목하십시오.

(2) 그리고 바로 이 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)는, "지중해 문화권" 혹은 "한문 문화권", 혹은 다른 문화권에 살고 있는 인간들 누구든지, 어떤 특정인의 인품(즉, 인성)을 경험적으로(empirically) 판단하고자 할 때, 공통적으로 적용하는 한 개의 개념, 즉, 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 정식화임에 반드시 주목하십시오.

무슨 말씀인고 하면, 비록 특정된 한 개의 호미(好美)는 "본성(本性, nature)" 그 자체는 아니나, 그러나 이 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)에서 언급되고 있는 욕구(appetite)와 그 무엇(something)을 달리 택함으로써 가지게 되는 다수의 호미(好美)들 모두의 공통인 부분 집합(the common intersection) 안에 "본성(本性, nature)"의 정의(definition)가 포함되어 있음에 반드시 주목하십시오.

(3) 더 구체적으로 말씀드리면 다음과 같습니다: 즉, 바로 이 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)는 한 개의 속적 개념(a generic concept)을 나타내는 용어 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 의미(meaning)를 정의할뿐만이 아니라, 또한 더 나아가, 이 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)에서 언급되고 있는, 두 개의 매개 변수(parameter)들인 [따라서, 우리들에게, 소위 말하는, 자유도(the degree of freedom) 2(two)를 제공하는] 욕구(appetite)와 그 무엇(something)을 달리 택함으로써 가지게 되는 다수의 호미(好美)들 모두의 공통인 부분 집합(the common intersection) 안에 포함되어 있는 "본성(本性, nature)"의 정의(definition) 쪽으로, 더 구체적으로 그리고 경험적으로, 수렴 가능하게 함에 반드시 주목하십시오.

(4) 그러므로, 바로 이 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)에서 말해지고 있는 "본성(本性, nature)", 즉, "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"이 구체적으로 무엇을 말하는지를 다산 정약용 선생님께서 어떻게 이해하고/알고 계셨는지는, 궁금하지 않을 수 없습니다. (이상, 게시자 주 2-6-1-(iv) 끝)

[...]

이제 위의 제2-6-1-(vi)에서 이미 말씀드린 (이 글의 결론 4)를 다시 한 번 상기하도록 하겠습니다:

(이 글의 결론 4) 따라서, 바로 위에 제시된 필자의 정의(definition)에 의하여, "한문 문화권"의 4서5경들에서 언급되고 있는, 따라서, 다산 정약용 선생님께서 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, "성(性)"이란, 마태오 리치 신부님의 "천주실의"에서 언급되고 있는 번역 용어로서의 "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"을 말하는 것이 결코 아니고, 욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)[즉, 호미(好美)]을 말함을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 6) 그러므로, 우리는 재 정식화된(re-formulated) 다음의 정의(definition)를 가질 수 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다:

정의(定義) 2: (소순태) [살아 있는 인간의 "본성(本性, nature)"의 드러냄을 위한 변수 표현 "性(성)"] 살아 있는 인간의 "性(성)"이란, 정의에 의하여(by definition), 욕구(欲, appetite)(#1) 때문에 그 무엇(something)(#2) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)을 말한다.

Definition 2: (Sun T. Soh) [A parametric representation "性(성)" for a manifestation of a live human being's nature(本性)] A live human being's "性(성)" is, by definition, a manifestation of his nature(本性), because of his appetite(#1), toward something.(#2)

----- (#1) 게시자 주: 욕구(appetite)에는 (i) 본성적 욕구(natural appetite), (ii) 감각 욕구(sensitive appetite), 그리고 (iii) 지성 욕구[intellectual appetite, rational appetite, 즉, 의지(will)], 이렇게 세 종류들이 있음을 또한 상기하라. 그리고 이에 대한 더 자세한 글[제목: 욕구(appetite)와 욕망(desire)의 차이점 969_토미즘학습]은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1592.htm <--- 필독 권고

(#2) 게시자 주: 여기서 말하는 그 무엇(something)이 세 종류들임은, 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있는 (i) 글1[제목: Ia q5, 선함(호미, 미호, bonum, goodness) [신학대전여행]]과 (ii) 글2[제목: 수신서학 1,4 호미(好美, bonum)의 몇가지 종류들]에서 자세하게 언급되고 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1888.htm <--- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm <--- 필독 권고 ----- (이상, 발췌 끝) -----

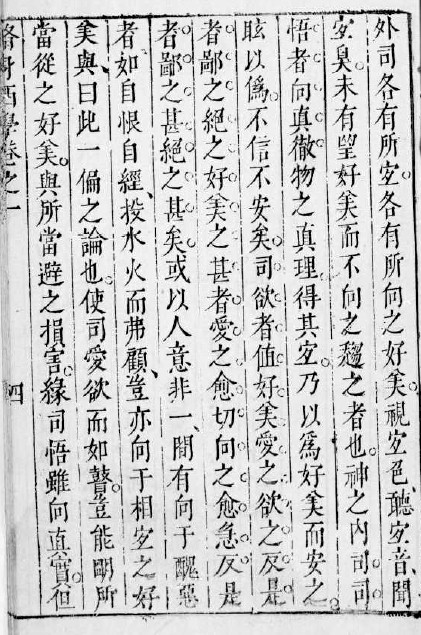

反是則厭棄逃避之 繇此以觀人物所向不外好美也明矣.

이에 반하면, 싫어하여 거부하고(厭棄, detest and reject) 도피하나니(逃避, escape), 이에 말미암으로써 살펴보면(觀) 인물(人物, 인간의 됨됨이, 인품, character)의 향하는 바[所向, disposition toward something, 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 기울어짐/경향]가 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)에 밀접하게 관계되지 않은 것(外, not closely related to)이 아님[不]이 명백할(明)뿐이니라.

身外司各有所宐 各有所向之好美 視宐色 聽宐音 聞宐臭 未有望好美 而不向之趨之者也.

몸(身, body)의 바깥 기능(外司, outer faculties)들 각각은 적합한 바(所宐, what is fitting/conformity)를 가지고 있고, 각각은[즉, 각각의 적합한 바(所宐)는] 향하는 바(所向)인 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)를 가지고 있나니, [예를 들어] 눈(eyes)으로 봄(視, see)은 빛(色, light)에 적합하고(宐), 귀(ears)로 들음(聽, hear)은 소리(音, sound)에 적합하며, 코(nose)로 냄새를 맡음(聞, smell)은 냄새(臭, odor)에 적합하니, 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)를 아직 바람(望)이 없음이란, 향하지도 않고 추구하지도 않음을 말하는 것이니라.

神之內司 司悟者 向眞徹物之眞理 得其宐 乃以爲好美 而安之, 眩以僞 不信不安矣.

영(神, spirit)의 안의 기능(內司, inner faculty인 이해력/사오[司悟, understanding, 즉, 사명오(司明悟)]이라고 불리는 자는 참인(true) 쪽으로 향하는데, [이해력/사오 는] 사물(物, thing)의 진리를 꿰뚫어(徹, peneterate) 그 부합(符合)함/적합함(宐, honestum, virtuous, fitting, conformity)을 득하여(得), 바로 이것으로써 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)로 삼아(爲) 그리하여 [영(spirit)이] 편안하게 되고(安之), [이해력/사오 는] [사물의 진리에 대한] 어지러움(眩, confusion)을 거짓이라 여겨(以僞), [영(spirit)이] 믿지 않게 되고(不信) 편안하게 되지 않을(不安)뿐이니라.

司欲者値好美愛之欲之 反是者鄙之絶之 好美之甚者愛之愈切 向之愈急, 反是者鄙之甚絶之甚矣.

사욕[司欲, 즉, 사애욕(司愛欲), intellectual appetite, rational appetite, 의지(will). love]이라고 불리는 것은 가치가 있는(値) 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)를 사랑하고(愛) 욕구하나(欲) 이에 반하는 자는 천하게 여기고(鄙) 단절하며(絶), 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)가 심한 자는 사랑함(愛)에 있어(之) 절박함(切)을 괴로워하고(愈) [그쪽으로] 향함(向)에 있어(之) 경계함(急)을 괴로워하나 이에 반하는 자는 천하게 여김(鄙)이 심하고(甚) 단절함(絶)이 심할뿐이니라.

或以人意非一 間有向于醜惡者 如自恨自經 投水火而弗顧, 豈亦向于相宐之好美與 曰此一偏之論也.

혹시 인간의 뜻(意, intention)이 하나가 아니기 때문에(以) 간혹(間) 추악(惡醜) 쪽으로 향함이 있다는 자는, 마치 스스로 한탄함(自恨) 스스로 목매 죽음(自經), 물에 빠지고 불에 타는 고통(苦痛)을 던지나 그러나 돌아보지 않음 같으니, 어찌하여(豈) 또한 서로 적합한(相宐) 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함) 쪽으로 향함(向)보다는(與), 이것이 편견(偏見)된 의논(議論)(一偏之論)이라고 말하는가?

使司愛欲而如瞽 豈能明 所當從之好美 與所當避之損害.

사애욕(司愛欲)에게 일을 시킴(使)이 마치 태생 장님(瞽)같은데, [사애욕(司愛欲)이] 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)를 마땅히 따르는 바 그리고(與) 손해를 마땅히 피하는 바를 어찌 능히 밝히느뇨?

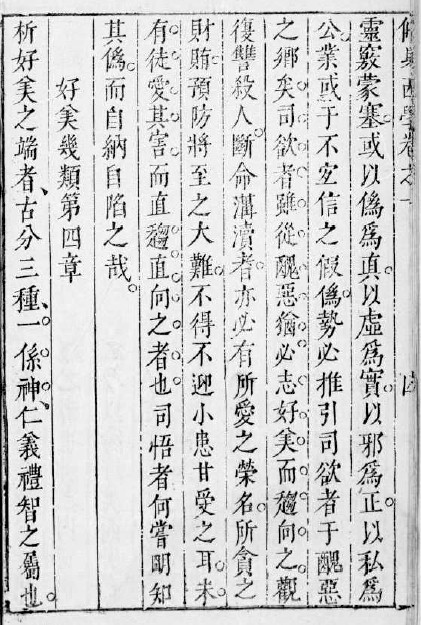

緣司悟雖向眞實 但靈竅蒙塞 或以偽爲眞以虛爲實以邪爲正以私爲公 業或于不宐信之假僞 勢必推引司欲者于醜惡之鄕矣.

그 이유(緣)는 사오[司悟, 즉, 사명오(司明悟)]가 비록 진실(眞實) 쪽으로 향하나, 다만(但) 영(靈, spirit)은 구멍을 뚫으나 몸매함(蒙)이 막혀있어, 혹은 거짓(偽, false)으로써 참(眞, true)을 삼거나 허함(虛, empty)으로써 실함(實, real)을 삼거나 일그러짐(邪)으로써 올바름(正)을 삼거나 사(私, private)로써 공(公, public)을 삼거나 하여, 혹은 적합하지 않은(不宐) 믿음의 가짜(假)와 거짓(僞)에서 일하여(業), 추악(醜惡)의 마을(鄕)에 있는 사욕[司欲, 즉, 사애욕(司愛欲)]이라고 불리는 것을 세[勢, 즉, 사물의 형편과 세력]가 반드시 밀고 당길(推引)뿐이기 때문이니라.

司欲者雖從醜惡 猶必志好美 而趨向之觀復讐殺人 斷命溝瀆者 亦必有所愛之榮名 所貪之財賄 豫防將至之大亂 不得不迎小患甘受之耳. 未有從愛其害而直趨直向之者也 司悟者何嘗明知其偽 而自納自陷之哉.

사욕[司欲, 즉, 사애욕(司愛欲)]이라고 불리는 것은, 비록 추악(醜惡)을 따른다고 하더라도, 오히려(猶) 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)를 반드시 목표하니(志, purpose), 그리하여 복수와 살인을 관찰함을 추향[趨向, 대세(大勢)에 쏠리어서 좇아 따라감]함과 목숨을 끊는 다리 아래의 사람(溝瀆者)도 또한 영광스런 명예(榮名)를 사랑하는 바를 반드시 가져야 하고, 재물(財賄)을 탐내는 바도 장차 다다를 대란(大亂)을 예상하여 부득불(不得不) 작은 근심을 만나면(迎, meet) 반드시 감수(甘受)하여야 할뿐이니라. 그 손해(害)를 사랑함을 따르지 않음은 직접 추구하고 직접 향하는 것을 말하는 것인데, 사오[司悟, 즉, 사명오(司明悟)]라고 불리는 것은 결코 그 거짓(偽, false)을 분명하게 알지 못하여(何嘗, never) 그리하여 [그 거짓을] 스스로 받아들여(納, accept) [그 거짓에] 스스로 빠지나니라(陷, plunge).

----- (*1) 번역자 주: (1) 다음은, "한어대사전"에 주어진 낱글자 宜에 대한 설명 전문이다. 아래에 제시된 용례들에서, 위의 한문 본문에서처럼 宐于가 사용된 경우는 첫 번째【1】및 두 번째【2】용례들뿐임에 반드시 주목하라. 그런데 첫 번째 용례【1】의 경우에서 宐의 의미(meaning)는 위의 한문 본문에서의 전후 문맥 안에서의 宐의 의미(meaning)가 아닌 것이 분명하므로, 우 번째 용례【2】의 경우에 사용된 낱글자 宐의 의미(meaning)를, 많이 부족한 죄인인 필자가 위의 한문 본문을 우리말로 번역할 때에, 채택하였다. 이러한 채택의 더 커다란 이유는 이어지는 제(2)항에 있으니 또한 꼭 읽도록 하라:

(발췌 시작) 宜

《廣韻》魚羈切,平支,疑。【1】古代祀典的一種。謂列俎幾陳牲以祭。《禮記·王制》:“天子將出,類乎上帝,宜乎社,造乎禰。”{鄭玄}注:“類﹑宜﹑造,皆祭名。”《詩·魯頌·閟宮》:“皇皇后帝,皇祖{后稷},享以騂犧,是饗是宜,降福既多。”{南朝 梁}{劉勰}《文心雕龍·祝盟》:“宜社類禡,莫不有文:所以寅虔於神祇,嚴恭於宗廟也。”《書·泰誓上》:“予小子夙夜祗懼,受命{文考},類于上帝,宜于冢土。”{孔}傳:“祭社曰宜。冢土,社也。”【2】合適;適當;適宜。[졸번역: 합적(合適, fitting, conformity), 적당(適當), 적의(適宜)를 말한다]《書·金縢》:“今天動威,以彰{周公}之德,惟朕小子其新逆,我國家禮亦宜之。”{曾運乾}正讀:“褒德報功,尊尊親親,禮所宜也。”《左傳·文公二年》:“吾以勇求右,無勇而黜,亦其所也。謂上不我知,黜而宜,乃知我矣。”{杜預}注:“言今見黜而合宜。”《敦煌變文集·太子成道經變文》:“魚透碧波堪上岸,無憂花樹最宜觀。”{宋}{蘇軾}《飲湖上初晴後雨》詩之二:“欲把{西湖}比{西子},淡妝濃抹總相宜。”{丁玲}《阿毛姑娘》:“她的家便是最右臨著溪,臨著大路的一家,是既靜,且美,又宜于游玩,又宜于生活的一個處所。”【3】引申使合宜;使合適。參見“[宜人]”﹑“[宜民]”。【4】使和順;親善。{明}{王世貞}《鳴鳳記·夏公命將》:“相公憂國憂民,固大人之任。宜家宜室,亦人道之常。”《詩·周南·桃夭》:“桃之夭夭,灼灼其華,之子于歸,宜其室家。”{朱熹}集傳:“宜者,和順之意。”《禮記·內則》:“子甚宜其妻,父母不悅,出。”{鄭玄}注:“宜猶善也。”【5】應當;應該。《詩·邶風·谷風》:“黽勉同心,不宜有怒。”{毛澤東}《七律·人民解放軍占領南京》:“宜將剩勇追窮寇,不可沽名學{霸王}。”{三國 蜀}{諸葛亮}《前出師表》:“誠宜開張聖聽,以光先帝遺德,恢弘志士之氣;不宜妄自菲薄,引喻失義,以塞忠諫之路也。”《二刻拍案驚奇》卷十二:“{仲友}道:‘既有佳客,宜賦新詞。’”【6】猶當然;無怪。表示事情本當如此。{清}{俞樾}《校書官日課》:“按{宋}人校書,已鹵莽滅裂如此,宜古書之不可讀矣。”{唐}{王度}《古鏡記》:“嗟呼,此則非凡鏡之所同也,宜其見賞高賢,自稱靈物。”《左傳·文公元年》:“{江羋}怒曰:‘呼!役夫,宜君王之欲殺女而立{職}也!’”{金}{王若虛}《論語辨惑序》:“夫聖人之意,或不盡於言,或不外乎言也。不盡於言而執其言以求之,宜失之不及也。不外乎言而離其言以求之,宜傷於太過也。”【7】姓。{元}有{宜童}。見《元史·陳祖仁傳》。【8】菜肴。亦謂作為菜肴。《爾雅·釋言》:“宜,肴也。”{邢昺}疏引{李巡}曰;“飲酒之肴也。”《詩·鄭風·女曰雞鳴》:“弋言加之,與子宜之。”{毛}傳:“宜,肴也。”【9】正當的道理;適宜的事情或辦法;適當的地位。《後漢書·儒林傳序》:“時{樊準}﹑{徐防}并陳敦學之宜。”《文選·張衡<東京賦>》:“宜無嫌於往初,故蔽善而揚惡,祗吾子之不知言也。”{薛綜}注:“宜之言義也。”如:因地制宜。《國語·晉語四》:“守天之聚,將施於宜,宜而不施,聚必有闕。”{韋昭}注:“宜,義也。”{宋}{王安石}《本朝百年無事札子》:“宗室則無教訓選擇之實,而未有以合先王親疏隆殺之宜。”《禮記·曲禮上》:“若夫坐如尸,立如齊,禮從宜,使從俗。”{唐}{韓愈}《送浮圖文暢師序》:“是故道莫大乎仁義,教莫正乎禮樂刑政,施之於天下,萬物得其宜。”【10】猶大概;似乎;恐怕。表示不十分肯定。{王引之}《經傳釋詞》卷五:“宜,猶殆也。”{金}{王若虛}《哀雁詞》:“鳥之遠害,宜莫如鴻。”《孟子·公孫丑下》:“固將朝也,聞王命而遂不果,宜與夫禮若不相似然。”{唐}{韓愈}《扶風郡夫人墓志銘》:“{盧某}舊門,承守不失其初,其子女聞教訓,有幽閒之德,爲公子擇婦,宜莫如{盧氏}。”《左傳·成公二年》:“異哉!夫子有三軍之懼,而又有{桑中}之喜,宜將竊妻以逃者也。” (이상, 발췌 끝)

(2) 다른 한편으로, 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)"의 사고/마음의 틀(the frame of thought/mind) 안에서 서술된, 위의 한문본 교리서의 본문에서처럼 宐于가 사용된 경우는, 사실은, 진(眞, truth), 선(善), 미(美)를 지향(志向)하는 과정에서 진위(眞僞) 여부를 이성적으로 추론할 때에 세 종류들의, 즉, (i) 논리적(logical), (ii) 윤리적(moral), ,그리고 (iii) 형이상학적 혹은 존재론적(metaphysical or ontological), 진위 여부 각각을 들여댜 보게 되는 전후 문맥 안에서 이므로, 이 때에 적용되는 개념이 부합성/적합성(conformity)임은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글에서, 자세하게 다루고 있으니 꼭 읽도록 하라:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1095.htm <----- 필독 권고 [제목: 진리 라는 용어의 정의(definition) 및 첫 번째 진리 라는 표현에 대하여, 게시일자: 2011년 8월 18일] (발췌 시작) 다음은 Modern Catholic Dictionary에 주어진 "진리(truth)"라는 용어의 정의(definition)입니다: TRUTH Conformity of mind and reality. Three kinds of conformity give rise to three kinds of truth. In logical truth, the mind is conformed or in agreement with things outside the mind, either in assenting to what is or in denying what is not. Its opposite is error. In metaphysical or ontological truth, things conform with the mind. This is primary conformity, when something corresponds to the idea of its maker, and it is secondary conformity when something is intelligible and therefore true to anyone who knows it. In moral truth, what is said conforms with what is on one's mind. This is truthfulness and its opposite is falsehood. 진리(TRUTH) 마음(mind)과 실재(實在, reality)의 부합(conformity)을 말합니다. 부합의 세 가지 종류들이 진리의 세 가지 종류들을 불러 일으킵니다. 논리적 진리(logical truth)에 있어, 마음은, 무엇인 바에 동의함으로써 혹은 무엇이 아닌 바에 부인함으로써, 마음 밖의 사물(things)들과 부합하게 되거나 혹은 일치합니다. 그 반대는 오류(error)입니다. 형이상학적 혹은 존재론적 진리(metaphysical or ontological truth)에 있어, 사물들은 마음과 부합합니다. 어떤 것이 그것의 조물주(maker)의 생각(idea)에 대응할(correspond to) 때는 언제나 첫 번째 부합(primary conformity)이며, 그리고 어떤 것이 이해할 수 있어(intelligible) 그리하여 그 결과 그것을 아는(knows) 자 누구에게나(anyone) 참일(true) 때는 두 번째 부합(secondary conformity)입니다. 윤리적 진리(moral truth)에 있어, 말해진 바는 화자의 마음에 있는 바와 부합합니다. 이 부합은 정직의 상태(truthfulness)를 말하며 그리고 그 반대는 부정직의 상태(falsehood)입니다. ----- 번역자 주: (1) 위의 사전에 주어진 "진리(truth)"에 대한 정의(definition, 첫 번째 문장) 및 이어지는 설명들은, 사실은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 영어 가톨릭 대사전의에 제시된 truth에 대한 설명의 첫 부분에 주어진 내용과 동일하다: ----- (이상, 발췌 끝)

(3) 그러나 대단히 유감스럽게도, 필자가 소장중인 (i)1981년판, 민중서림, "한한대자전", 제352쪽에 주어진 낱글자 "宜"의 설명 어디에도, 심지어 (ii) "한한대사전", 권4, 제241쪽에 주어진 낱글자 "宜"의 설명 어디에도, 위에 발췌된 "한어대사전"에서, 宜于의 용례가 함께 제시된, 두 번째 설명 【2】가 없음은, 납득하기 힘든 일이라 아니 말할 수 없다. ----- (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 374 3 |