가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

수신서학 1,4 호미(好美, bonum)의 몇가지 종류들 |

|---|

|

2018-01-17 ㅣ No.1891 게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

그리고 아래의 본글은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글[제목: 다산 정약용의 성기호설의 내용출처 및 자구출처 문헌들에 알퐁소 바뇨니 신부님의 수신서학 이 포함된다]을 위하여, 제공되었습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1892.htm <----- 필독 권고

1. 들어가면서 다음은, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서 "수신서학", 권1, 제4장 전문입니다.

게시자 주 1: 이 한문본 교리서가 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Suma Theologiae)"를 따르고 있음은, 이 글의 제2항에서 실증적으로(positively) 입증/고증하도록 하겠습니다. (이상, 게시자 주 1 끝)

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1630_수신서학.htm (발췌 시작) 수신서학_권1_4_호미기류_19-20 (<--- 여기를 클릭하십시오) [계(係, relates to), 신(spirit), 인의예지, 호미지의, 의(宐, honestum,

virtuous, fitting, conformity, 부합(符合)함/적합함), 계(係, relates to), 신(body), 정력미색, 계(係, relates to), 외(外), 가애, 가욕, 신지덕행(virtuous), 신지정력,

리(利, utile, useful), 애욕, 락(樂, delectabile, pleasant/pleasing), 기호(嗜好, 즐거워함과 좋아함, pleasing and liking), 인성(人性,

human nature),

상천향복, cf. (1) http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1888.htm

[제목: Ia q5 선함(goodness) [신학대전여행]]; (2) Summa Theologiae, Ia, q5, a6 (라틴어 정본 및 영어본) Sexto, quomodo dividatur bonum in

honestum, utile et delectabile. Whether goodness is divided into the virtuous,

the useful, and the pleasant?; (3) Ia, q5, a6 (프랑스어본); (4) 質疑 把善分為高貴或正直之善 (honestum) 、可用之苦 (utile)

和可樂之善 (delectabile) ,似乎不適當。(한문본 소제목)]

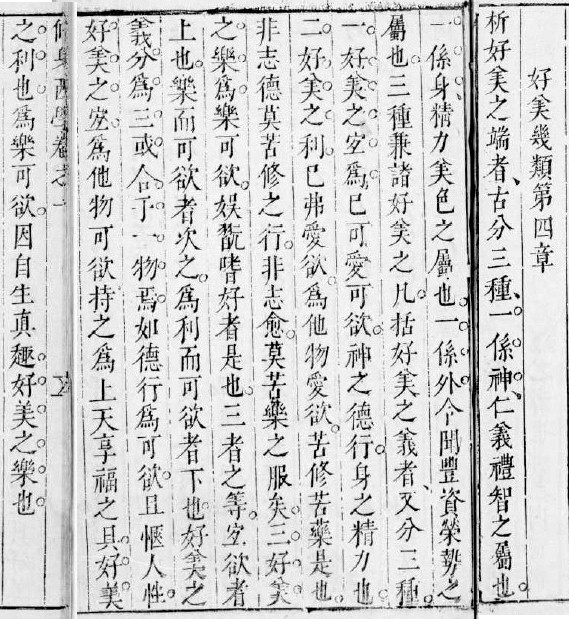

第四章 好美幾類 제4장 호미(好美, bonum)의 몇가지 종류들

析好美之端者 古分三種 一 係神 仁義禮智之屬也. 一 係身 精力美色之屬也, 一 係外 令聞豐資榮勢之屬也.

호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 말단(端, ends, terms, terminus)들이라는 것들을 쪼개면, 옛부터 세 가지 종류들로 나누는데, 그 하나는 영(神, spirit)에 관계하니(係, relates to), 인의예지(仁義禮智)의 무리(屬, group)이고, 그 하나는 몸(身, body)에 관계하니, 정력(精力, strength) 미색(美色)의 무리이며, 그 하나는 다른 사물(外, others)들에 관계하니, 좋은 명성이나 명예(令聞) 두터운 재물(豐資) 영광스러운 세(榮勢)의 무리이니라.(*1)

----- -----

三種兼諸好美之凡, 括好美之義者 又分三種, 一 好美之宐 爲己 可愛可欲 神之德行 身之精力也, 二 好美之利 己弗愛欲 爲他物 苦修苦藥是也, 非志德 莫苦修之行 非志愈 莫苦藥之服矣. 三 好美之樂 爲樂 可欲 娱翫嗜好是也.

이들 세 종류들은 모든 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 대강(凡)을 아우르며(兼), 호미(好美)의 의미(義, meaning, definition)를 궁구(窮究)하면(括, draw together) 또한 세 종류들로 구분되는데, 그 하나는 호미(好美)의 부합(符合)함/적합함(宐, fitting, conformity)인데, 자기 자신을 위한(爲己), 가히 사랑할 만하고 가히 욕구할 만한(可愛可欲),(*2) 영(神, spirit)의 덕행(德行)과 몸(身)의 정력(精力, strength)을 말하니라. 그 두 번째는 호미(好美)의 이로움(利)인데, 자기 자신은 사랑하거나 욕구하지 않으나 다른 사물을 위한(爲他物), 고통스런 닦음/바르게 다스려 기름(苦修)와 쓴 약(苦藥)이 바로 이것이니라. 덕(德)을 목표하지 않으면(志, purpose) 고통스런 닦음/바르게 다스려 기름(苦修)의 행위가 필요하지 않고(不要)(莫), 치유(愈, heal)을 목표하지 않으면(志, purpose) 쓴 약의 복용이 필요하지 않으라라(不要)(莫). 그 세 번째는 호미(好美)의 기쁨/즐거움(樂, joy, pleasure)인데, 기쁨/즐거움(樂)을 위한(爲樂), 가히 욕구할 만한(可欲), 농담하고 희롱함(娱翫)과 기호(嗜好, 즐거워함과 좋아함, pleasing and liking)가 바로 이것이니라.(*3)

----- (*2) 번역자 주: (시어(詩語)/용어(用語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 可愛可欲 은 한 단어/숙어로서 한나라 이전에서 사용되지 않았고 그리고 한나라 이후에는, "주자어류"에서 단 한 번 사용되었음: http://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E5%8F%AF%E6%84%9B%E5%8F%AF%E6%AC%B2 0 http://ctext.org/post-han?searchu=%E5%8F%AF%E6%84%9B%E5%8F%AF%E6%AC%B2 1

그리고 한문본 천주교 문헌들 중에서 사용된 차용(借用) 번역 용어로서 "可愛可欲(가애가욕)"의 최초 출처는, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 저서인 "천주실의", 권하이다: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=804348&searchu=%E5%8F%AF%E6%84%9B%E5%8F%AF%E6%AC%B2

그리고 다음의 주소에 접속하면, 이 용어에 의하여, 한문본 천주교 문헌들에서 "선(善, good)"이라는 용어의 의미가 정의된다(is defined)는 생각이다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1893.htm <----- 또한 필독 권고

(*3) 번역자 주: (1) 특히 "嗜好(기호)"이라는 표현이, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 다산 정약용의 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서, "인성(人性)"과 직접적으로 관계하는 전후 문맥 안에서, 사용되고 있음에 반드시 주목하라:

(2) 그런데, 위의 본문 어디에도 호미(好美)가 이렇게 셋으로 나누어지는/구분되는 이유가 제시되어 있지 않은데, 그러나 호미(好美)가 이렇게 구분되는 이유는 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)", Ia, q5, a6에 명확하게 제시되어 있다. 이에 대한 입증은 이어지는 제2항에 있으니 꼭 읽도록 하라. -----

三者之等 宐欲者上也 樂而可欲者次之 爲利而可欲者下也.

호미(好美)의 의미(義, meaning, definition)들 셋 중에서 등급(等, rank)은, [자기 자신을 위한 호미(好美)의] 부합(符合)함/적합함(宐, fitting, conformity) 때문인 욕구(欲, appetite)라는 것은 상급이고, 기쁨/즐거움(樂) 때문인 욕구할 만한 것은 그 다음 급(次)이며, 이로움(利)을 위함 때문인 욕구할 만한 것은 하급(下)이니라.(*4)

-----

好美之義 分爲三 或合于一物焉 如德行爲可欲 且愜人性 好美之宐 爲他物可欲得之 爲上天享福之具 好美之利也 爲樂 可欲 因自生眞趣 好美之樂也. 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 의미(義, meaning, definition)는 나누어서 셋이 되거나 혹은 하나의 사물(一物)에서 결합하는데(合, join), 마치(如) 덕행(德行)이 욕구할 만함을 위함(爲可欲)인 것처럼, 또한(且) 인성(人性, human nature)(*5)에 만족됨/편안함(愜, be satisfied, be comfortable)은 호미(好美)의 부합(符合)함/적합함(宐, fitting, conformity)이고, 다른 사물을 위하여 욕구할 만하여 득함(得)이 높은 하늘(上天)의 복을 누림(享福)을 위한 갖춤(具)임은 호미(好美)의 이로움(利)이며, 기쁨/즐거움(樂)을 위하여 욕구할 만함은, 스스로 생겨나는 참된 풍취(眞趣)이기 때문에, 호미(好美)의 기쁨/즐거움(樂)이니라. ----- (*5) 번역자 주: 특히 "人性(인성)"이라는 표현이, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 다산 정약용의 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서, "嗜好(기호)"와 직접적으로 관계하는 전후 문맥 안에서, 사용되고 있음에 반드시 주목하라: (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝) -----

2. 사료 분석 위의 제1항에 발췌된 "수신서학" 본문에서는 호미(好美)의 의미(義, meaning, definition)를 궁구(窮究)하면(括, draw together)가, 누구를 혹은 무엇을 위한 것인가에 따라, (ii) 부합(符合)함/적합함(宐, fitting, conformity), (i) 이로움(利), 그리고 (iii) 기쁨/즐거움(樂, joy, pleasure), 이렇게 셋으로 구분되는 이유가 제시되어 있지 않은데, 그러나 이렇게 구분되는 이유는, 다음에 발췌된, 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)", Ia, q5, a6에 명확하게 제시되어 있습니다.

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1888.htm (발췌 시작)

Article 6. Whether goodness is rightly divided into the virtuous, the useful and the pleasant? 제6조 선함(goodness, bonum)이 덕이 있는 것(the virtuous), 이로운 것(the useful) 그리고 즐거운 것(the pleasant)으로 올바르게 구분되는 것인지? "Bonum honestum"는 적합한/부합하는(宐) 것으로서(as fitting) 간주되는 덕이 있는 선(the virtuous good)을 말합니다 (cf. II-II, 141, 3; II-II 145). Objection 1. It seems that goodness is not rightly divided into the virtuous, the useful and the pleasant. For goodness is divided by the ten predicaments, as the Philosopher says (Ethic. i). But the virtuous, the useful and the pleasant can be found under one predicament. Therefore goodness is not rightly divided by them. Objection 2. Further, every division is made by opposites. But these three do not seem to be opposites; for the virtuous is pleasing, and no wickedness is useful; whereas this ought to be the case if the division were made by opposites, for then the virtuous and the useful would be opposed; and Tully speaks of this (De Offic. ii). Therefore this division is incorrect. Objection 3. Further, where one thing is on account of another, there is only one thing. But the useful is not goodness, except so far as it is pleasing and virtuous. Therefore the useful ought not to divided against the pleasant and the virtuous. On the contrary, Ambrose makes use of this division of goodness (De Offic. i, 9) 이와는 달리, 성 암브로시오(Ambrose)는 선함에 있어서의 바로 이 구분을 사용합니다(De Offic. i, 9). I answer that, This division properly concerns human goodness. But if we consider the nature of goodness from a higher and more universal point of view, we shall find that this division properly concerns goodness as such. For everything is good so far as it is desirable, and is a term of the movement of the appetite; the term of whose movement can be seen from a consideration of the movement of a natural body. Now the movement of a natural body is terminated by the end absolutely; and relatively by the means through which it comes to the end, where the movement ceases; so a thing is called a term of movement, so far as it terminates any part of that movement. Now the ultimate term of movement can be taken in two ways, either as the thing itself towards which it tends, e.g. a place or form; or a state of rest in that thing. Thus, in the movement of the appetite, the thing desired that terminates the movement of the appetite relatively, as a means by which something tends towards another, is called the useful; but that sought after as the last thing absolutely terminating the movement of the appetite, as a thing towards which for its own sake the appetite tends, is called the virtuous; for the virtuous is that which is desired for its own sake; but that which terminates the movement of the appetite in the form of rest in the thing desired, is called the pleasant. 저는 다음과 같이 답합니다: 바로 이 구분은 인간의 선함(human goodness)에 온당하게(properly) 관계합니다(concern). 그러나 만약에 우리가 어떤 더 높은 그리고 더 보편적인 관점에서 선함의 본성(nature)을 고찰한다면, 우리는 바로 이 구분이 그러한 것으로서 선함에 온당하게(properly) 관계함을 발견할 것입니다. 이는 모든 사물은 그것이 바람직한(desirable) 한에서 선(good)하고, 그리고 욕구(the appetite)의 움직임(movement)의 한 말단(a term)이고, 그리고 그것의 움직임의 말단은, 한 본성의 몸(a natural body)의 움직임에 대한 어떤 고찰로부터, 보게 될 수 있기 때문입니다. 그런데 한 본성의 몸의 움직임은, 이 움직임이 멈추는 곳인, 그 끝(the end)에 의하여 절대적으로(absolutely), 그리고 그것을 통하여 이 끝 쪽으로 그것이 오게 되는 그 수단(the means)에 의하여 상대적으로(relatively), 종결하며(is terminated), 그래서 한 사물은, 그것이 바로 그 움직임의 어느 부분을 종결시키는(terminates) 한에서, 움직임의 한 말단(a term)이라고 불립니다. 그런데 움직임의 궁극적인 말단(ultimate end)은, 예를 들어, 어떤 장소 혹은 형태(form)처럼, 바로 그것 쪽으로 그것이 기울어지게 되는(tends) 해당 사물 그 자체로서 혹은 바로 그 사물에 있는 정지(靜止, rest)의 어떤 상태, 이들 둘 중의 하나인, 두 방식들로 받아 들여질 수 있습니다. 따라서, (i) 욕구의 움직임에 있어, 바로 그것에 의하여 그 무엇(something)이 다른 사물(another) 쪽으로 기울어지게 되는(tends) 한 수단으로서, 욕구의 움직임을 상대적으로(relatively) 종결시키는(terminating), 욕망하는 사물은 이로운 것(the useful, 利)이라고 불리고; (ii) 그쪽으로 그것 자체를 위하여(for its own sake) 욕구가 기울어지게 되는 어떤 사물로서, 욕구의 움직임을 절대적으로(absolutely) 종결시키는(terminating), 마지막 사물(the last thing)로서 추구하게 되는 바로 그것은 덕이 있는 것[the virtuous, 宐, (즉, the moral good(윤리적 선)]이라고 불리는데, 이는 덕이 있는 것은 그 자체를 위하여(for its own sake) 욕망하게 되는 바로 그것이기 때문이며; 그리고 (iii) 욕구의 움직임을, 욕망하게 되는 사물에서 정지((靜止, rest)의 형태로, 종결시키는 바로 그것은 즐거운 것(the pleasant, 樂)이라고 불립니다. Reply to Objection 1. Goodness, so far as it is identical with being, is divided by the ten predicaments. But this division belongs to it according to its proper formality. Reply to Objection 2. This division is not by opposite things; but by opposite aspects. Now those things are called pleasing which have no other formality under which they are desirable except the pleasant, being sometimes hurtful and contrary to virtue. Whereas the useful applies to such as have nothing desirable in themselves, but are desired only as helpful to something further, as the taking of bitter medicine; while the virtuous is predicated of such as are desirable in themselves. Reply to Objection 3. Goodness is not divided into these three as something univocal to be predicated equally of them all; but as something analogical to be predicated of them according to priority and posteriority. Hence it is predicated chiefly of the virtuous; then of the pleasant; and lastly of the useful. 반대 3에 대한 답변. 선함(goodness)은, 이들 셋 모두에 대하여 동등하게 단언하게 되는(be predicated of) 하나의 뜻밖에 없는 그 무엇으로서(something univocal), 이들 셋으로 구분되는 것이 아니고, 다만(but) 앞순위(priority)과 후순위posteriority)에 따라 이들 셋에 대하여 단언하게 되는 유비의 그 무엇(something analogical)으로서, 구분됩니다. 따라서 선함(goodness)은 주로(chiefly) 덕이 있는 것(the virtuous)에 대하여, 그런 다음에 즐거움을 주는 것(the pleasant)에 대하여, 그리고 마지막으로(lastly) 이로운 것(the useful)에 대하여, 단언하게 됩니다. (이상, 발췌 끝)

3. 부수적으로 도출되는 이 글의 결론들 3-1. 이상, 위의 제1항과 제2항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바로부터, 다음의 결론들을 내립니다:

(이 글의 결론 1) 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서 "수신서학"은 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)"의 사고의 틀(the frame of thought) 안에서 저술된 한문본 천주교 교리서임을, 따라서, 성 토마스 아튀나스의 "신학 대전"의 가르침을 충실하게 따르고 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

3-2. 다른 한편으로, 위의 제3항에 서술된 개념들의 용례(examples)들이 위의 제2항에 서술된 내용 중의 적절한 장소들에 제시되어 있음에 반드시 주목하십시오.

(이 글의 결론 2) 따라서, 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)"의 사고의 틀(the frame of thought) 안에서 저술된 한문본 천주교 교리서인 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서 "수신서학"은, "신학 대전" 본문 중에서 서술되고 있는 개념들의 구체적 용례들까지 제공하는 "신학 대전" 학습자들을 위한 한 권의 소중한 입문서임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 3-2: (1) 또한 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서 "수신서학"은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 또다른 저서인, 1615년 경에 초간된, "교요해락"에 이어지는 한문본 천주교 교리서이기도 합니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략.htm <--- 필독 권고

바로 위의 주소에 접속하면 바로 확인할 수 있습니다만, "교요해락"에는, (i) 한문본 천주교 공통 기도문(common prayers)들인 천주경(즉, 주님의 기도), 성모경(즉, 성모송), 성호경, 아파사다라성박록(즉, 사도신경) 에 대한 간략한 해설들, 그리고 (ii) 다음과 같은 천주교 핵심 교리들에 대한 간략한 해설들이 잘 제시되어 있습니다: 천주10계(즉, 십계명), 천주1체3윌론(즉, 삼위일체론), 액격륵서아살격랄맹다유7(즉, 칠성사), 형신애긍지행14단(즉, 7개의 영적 자선 행위들 및 7개의 물적 자선 행위들), 진복8단, 죄종7단(즉, 칠죄종들), 향천주유3덕(즉, 향주3덕들), 4종상덕(즉, 사추덕들), 신유5사&신유3사(즉, 몸의 5사들과 영의 3사들).

그리고 많이 부족한 죄인인 필자가 파악한 바에 의하면, "교요해락"은 이들에 대한 최초의 한문본 교리서라고 알고 있습니다.

---------- 작상자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 248 3 |