가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

[꼭필독] 다산 정약용의 성기호설의 내용출처 및 자구출처 문헌들에 알퐁소 바뇨니 신부님의 수신서학 이 포함된다 |

|---|

|

2018-01-17 ㅣ No.1892 게시자 주: (1) 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1892.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

(2) 본글은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 중국의 명나라가 멸망하기 1년 전인, 따라서 병자호란의 결과 청나라의 볼모로 잡혀 가서 귀양 살이를 하였던 소현 세자가 귀국 길에 오르기 적어도 1년 전인, 1643년에 초간된 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 한문본 천주교 호교서/교리서인 "주교연기"가 이벽 성조(1754-1785년)의 "성교요지" 3,5-6의 내용 출처 및 자구 출처임을 밝히는 졸글[제목: 이벽 성조의 성교요지 3,5-6에서 등간우3 윤출어5 의 출처와 의미에 대하여, 게시일자: 2017년 11월 5일]에 이어지는 글이기도 합니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1876.htm <----- 필독 권고

(3) 바로 위의 제(2)항에서 말씀드린 바는, 아래의 본문 제3항 사료 분석 II 에서 더 자세하게 말씀드리도록 하겠습니다.

(4) 조선 시대의 유학자들처럼 4서5경들을 암기하지 못한 그리고 약 2,000 수 정도의 한시들을 암기하지 못한, 따라서, 비록 많이 부족한 죄인인 필자가 1981년 봄부터 1984년 초봄에 이르기까지 3년간 매주 토요일과 일요일에 각각 3시간 반씩 서울 명륜동 성균관대학교 뒷 동네 소재(所在) 한학 서당에서 다산 정약용 선생님의 문집인 "여유당전서"에 포함된 "周易四箋(주역사전)"을, 한학자 함재 선생님의 토/구결(口訣)을 다는 옛 방식의 가르침 아래에서, 2013년에 고인이 된 정운채 교수 등과 함께, 학습하였기는 하나, 여전한 필자의 무지(無知)를 보완하기 위하여, 아래의 본글 중의 유관 한문 문장들을 우리말로 번역하면서, 필자가, 2017년 3월 중순부터 4월 말 기간 동안에 독자적으로 개발한, 따라서 그 저작권(著作權, Copyright)이 필자에게 있는, Data Mining 기법을 적용한, "AI 기반, 한시(漢詩) 표준 해석법 [A Standard Method of Interpretation of Chinese Poems(漢詩), Based on AI(Artificial Intelligence)]"을 또한 사용하는 과정에서, 참고한 책들과 DB(Data Base)들은 다음과 같습니다:

(i) 1981년판, 민중서림, "한한대자전", (ii) 단국대학교, 동양학연구소, "한한대사전", (iii) 네이버 한자사전 (http://hanja.naver.com/),

(iv) "漢典" (http://www.zdic.net/sousuo/), (v) 中國哲學書電子化計劃 Chinese Text Project, "CTP Dictionary" (https://ctext.org/dictionary.pl?if=en&char=%E4%B9%8E), (vi) "漢語大詞典", (vii) "詩詞典故" (https://sou-yun.com/QR.aspx/x10/x85/xDA/xAD/images/QR.aspx?ct=%E7%9B%90&c=%E7%9B%90&qtype=3&page=0&lang=t) [주: "漢語大詞典"에 수록된 표제어들에 대한 검색 기능 포함]

(viii) 耶穌會文獻匯編 (https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=804348) (ix) http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1543-1607_미카엘_루지에리/1584_천주성교실록.htm 에 안내된 다수의 한문본 천주교 문헌들, (x) "天主實義" 및 우리말본 "텬쥬실의", (xi) 성균관대학교, 대동문화연구원, "經書", (xii) 한국고전종합DB (http://db.itkc.or.kr/).

(xiii) 수신서학 (http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1630_수신서학.htm) (xiv) 성 토마스 아퀴나스 용어집 (http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1585.htm), (xv) http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm [필자에 의하여 구축 중인 DB: 가톨릭 신앙생활 Q&A 코너] 등. (이상, 게시자 주 끝)

1. 들어가면서 이번 글에서는,

(i) 다산 정약용 선생님(1762-1836년)께서 맹자의 전후 문맥 안에서 언급되고 있는 "인간의 성(性, nature)"[즉, 인성(人性, human nature)]이 무엇을 말하는지를 논하면서 "기호(嗜好, 즐거워함과 좋아함)"를 연상할(聯想, associate) 수 있었던 것은,

많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에,

(ii) "기호(嗜好, 즐거워함과 좋아함, pleasing and liking)"와 동일한(identical) 자구적 의미를 지닌 "호미(好美, 좋아함과 즐거워함, liking and peasing)"가,

그러나 또한, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년) 등의 예수회 소속 신부님들에 의하여 17세기 초반에 처음 채택된, 라틴어 "bonum"[주: 영어본 신학 대전에서 "goodness(선함)"로 번역됨]에 대응하는 [따라서, "미녀(美女, 주: 한어대사전, 한한대사전)" 혹은 자구적 의미의 "기호(嗜好, 즐거워함과 좋아함, pleasing and liking)" 그 자체만를 의미하지 않는] 차용(借用) 번역 용어인 "호미(好美, bonum, goodness)"가,

(iii) "성(性, nature)"에 부합(符合)하게/적합하게(宐, fitting, conformity) 관계함(係, ralates to)을 구체적으로 서술하고 있는, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인, "수신서학"을 다산 정약용 선생님(1762-1836년)께서 입수하여 이미 학습하셨기 때문임을,

유관 사료들에 대한 분석을 통하여, 실증적으로(positively) 고증/입증하고자 합니다.

2. 사료 분석 I

2-1. 우선적으로, 라틴어 단어 "bonum"에 대응하는 차용(借用) 번역 용어로서의 "호미(好美)"를, 그러나 전후 문맥 안에서 결코 "미녀(美女, 주: 한어대사전, 한한대사전)"를 의미하지 않는 차용(借用) 번역 용어로서의 "호미(好美)"를, "한문 문화권" 내에서 태어나 성장하면서 오로지 이 문화권 안에서 유학자로서의 전통적인 교육만을 받은 유학자 어느 누구가 접하더라도, 만약에 그가 "호미(好美)"라는 차용(借用) 번역 용어의 원 의미(original meaning)가 라틴어 단어 "bonum"가 나타내는 바로 그 의미임을 도저히 알 수 없는 환경에 놓여있다면, 그가 할 수 있는 최상의 가능한 일이란, "호미(好美)"를 구성하는 두 개의 낱글자들의 자구적 어의/의미(literal senses)들에 따라, 이 차용(借用) 번역 용어의 의미를 나름대로 추정하는(presume) 행위일 것입니다. 여러분들의 생각에, 다산 정약용 선생님의 경우에는, 특별히, 결코, 그렇지 않았을 것이라고 생각하는지요?

게시자 주 2-1: (1) 이 글에서 독자들에게 제시되고 있는 항들의 내용들의 순서대로, 많이 부족한 죄인인 필자가 이 글의 제목에서 말씀드린 결론, 즉, "다산 정약용의 성기호설의 내용출처 및 자구출처 문헌들에는 알퐁소 바뇨니 신부님의 수신서학 이 포함된다"를 도출한 것은 결코 아니었며, 따라서, 이 글은, 이미 진행된 필자의 선행 연구 작업에 근거하여, 이 글에 제시된 내용들은 독자들의 수월한 이해를 위하여 재 배열/배치된 것입니다.

(2) 다른 한편으로, 혹시라도 후학들의 연구 활동에 도움이 될 수도 있겠다는 생각에, 이 글의 마지막 장에서 필자가 어떠한 과정을 거쳐 이 글의 제목에서 말씀드린 결론을 처음 인지하게 되었는지에 대하여, 대략이나마, 기록으로 남길 생각을 하고 있습니다. (이상, 게시자 주 2-1 끝)

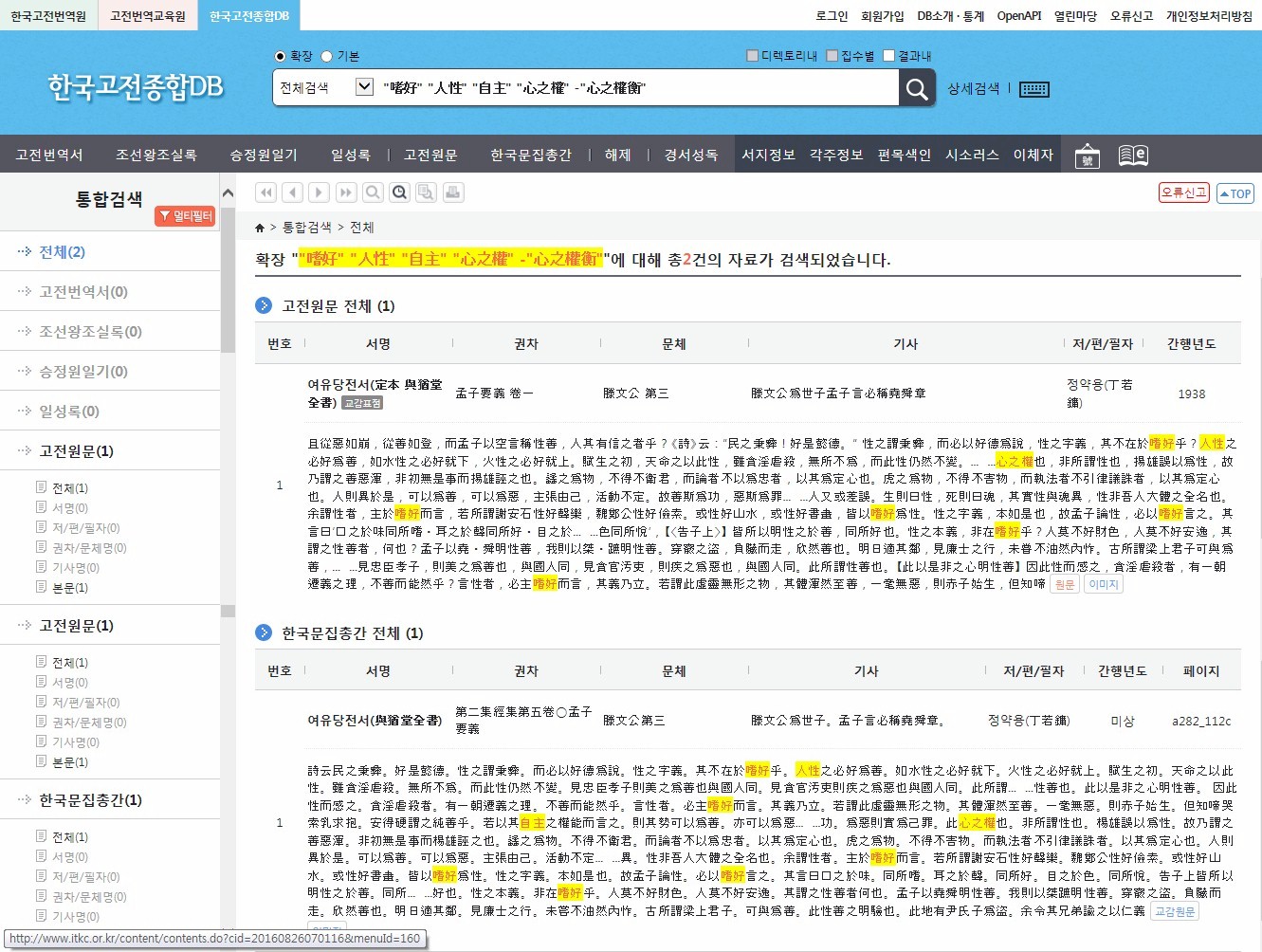

2-2. 다음의 주소에 접속하면 확보되는 한국고전종함DB 홈페이지 제공의 검색 서버 엔진에서,

http://db.itkc.or.kr/ <----- 여기를 클릭하십시오

검색 key words 들로서, 바로 아래 있는 줄(line) 전체를 복사하여

"嗜好" "人性" "自主" "心之權" -"心之權衡"

검색창에 입력한 후에 검색을 진행하면,

게시자 주: 여기서, 제일 마지막에 있는, 마이너스 부호( - )와 함께 시작하는, -"心之權衡"은, "心之權衡"이라는 표현이 등장하는 문헌들 모두는 검색 결과로부터 제외할 것을 검색 엔진에게 요구하는 명령입니다.

한국고전종함DB 서버 제공의 방대한 분량의 국내의 한문본 문헌들 중에서, 매우 인접한 전후 문맥 안에서, "嗜好", "人性", "自主", "心之權", 이들 네 개의 표현들이 등장하는 문헌은, 오로지, 소위 말하는 "성기호설"을 제시하고 있는, 다산 정약용(1762-1836년)의 "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三뿐임을, 다음과 같은 검색 결과로부터, 직접 확인할 수 있습니다:

(검색 결과 발췌 시작) 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/기호_인성_자주_심지권_in_한국고전종합DB검색.jpg <--- 여기를 클릭하면 더 선명한 검색 결과를 볼 수 있습니다.

(이상, 검색 결과 발췌 끝)

(이 글의 결론 1) 따라서, 이들 네 개의 표현들, "嗜好", "人性", "自主", "心之權"이 나타내는 개념들이, 다산 정약용(1762-1836년)의 "성기호설"을 정의하는(define) 네 개의 결정적인 개념(the four decisive concepts)들임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 2-2: 그런데, 혹시하여 말씀드립니다만, (i) 한 개의 개념을 나타내는 한 개의 표현인 "心權"과, (ii) 이 표현의 한가운데에 영어로 "of"에 해당하는 낱글자 "之"가 추가된, "心之權"을 두고서, 이들 두 표현들이 "동일한 한 개의 개념을 나타내는 동일한 표현(identical expression)"이 아니라고 주장하는 분이 가히 있을 수 있는지요???

2-3. 다른 한편으로,

(i) 다산 정약용(1762-1836년)의 "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三에서 사용되고 있는 "嗜好", "人性", "自主", "心之權", 이들 네 개의 표현들은, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학" 본문 중에서 사용되고 있음은, 다음의 출처 1과 출처 2, 그리고, 출처 3에 있는 필자의 글들에서 실증적으로(positively) 입증/고증되며,

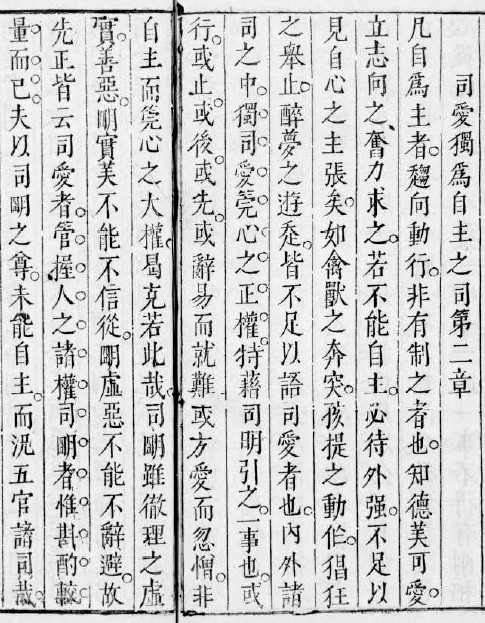

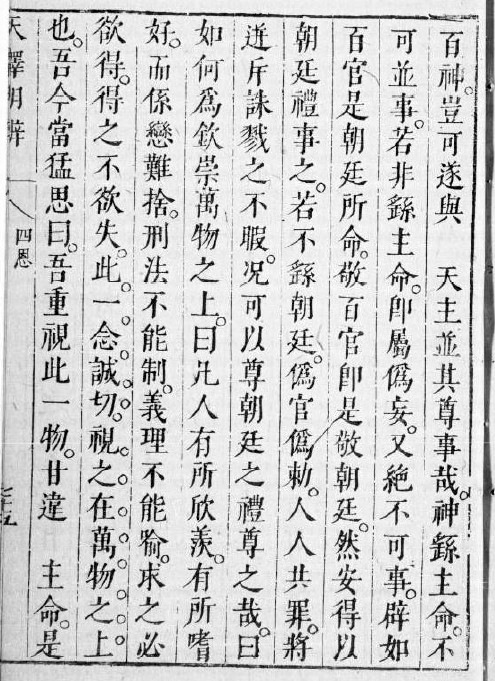

출처 1: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm [기호, 인성] <--- 클릭하여 필독 권고 (출처 1로부터 발췌 시작) 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1630_수신서학.htm (발췌 시작) 수신서학_권1_4_호미기류_19-20 (<--- 여기를 클릭하십시오) [계(係, relates to), 신(spirit), 인의예지, 호미지의, 의(宐, honestum, virtuous, fitting, conformity, 부합(符合)함/적합함), 계(係, relates to), 신(body), 정력미색, 계(係, relates to), 외(外), 가애, 가욕, 신지덕행(virtuous), 신지정력, 리(利, utile, useful), 애욕, 락(樂, delectabile, pleasant/pleasing), 기호(嗜好, 즐거워함과 좋아함, pleasing and liking), 인성(人性, human nature), 상천향복, cf. (1) http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1888.htm [제목: Ia q5 선함(goodness) [신학대전여행]]; (2) Summa Theologiae, Ia, q5, a6 (라틴어 정본 및 영어본) Sexto, quomodo dividatur bonum in honestum, utile et delectabile. Whether goodness is divided into the virtuous, the useful, and the pleasant?; (3) Ia, q5, a6 (프랑스어본); (4) 質疑 把善分為高貴或正直之善 (honestum) 、可用之苦 (utile) 和可樂之善 (delectabile) ,似乎不適當。(한문본 소제목)]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽에서 다섯 번째 열(column)과 세 번째 열을 보라. (이상, 발췌 끝) (이상, 출처 1로부터 발췌 끝)

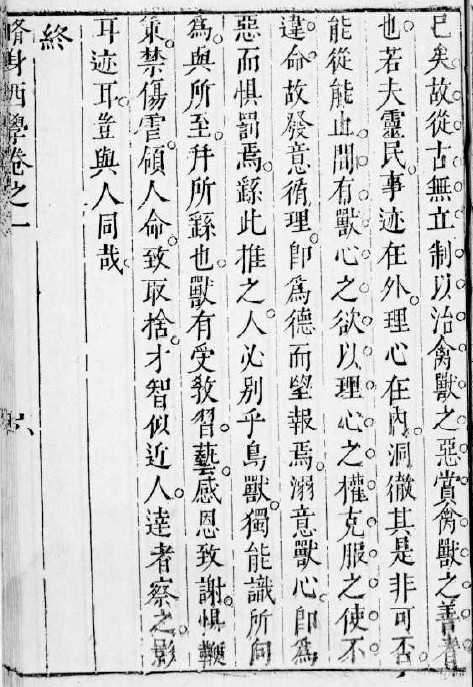

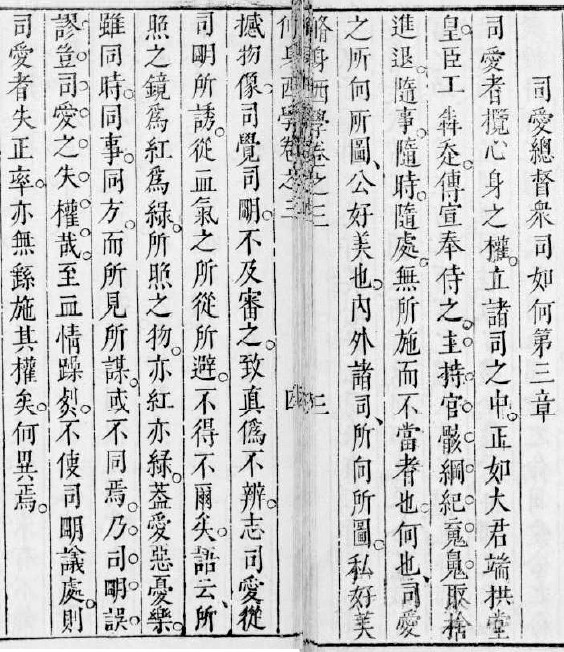

출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1630_수신서학.htm (출처 2로부터 발췌 시작) 수신서학_권1_5_인물향추동부_20-20 (<--- 여기를 클릭하십시오) [의(意, intention), 심발, 지각자, 통달선후내외본말신위, 발정, 영민(靈民), 리심, 동철(洞徹), 시비가부, 수심(獸心), 심지권(心之權)]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른 쪽에서 세 번째 열(column)을 보라. (이상, 출처 2로부터 발췌 끝)

출처 3: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1894.htm [자주] <--- 클릭하여 필독 권고 (출처 3으로부터 발췌 시작) 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1630_수신서학.htm (발췌 시작) 수신서학_권3_2_사애(will)독위자주지사_30-30 (<--- 여기를 클릭하십시오) [자위주, 제, 지덕미(知德美), 지(志, purpose), 자주(自主, act on one's own), 주장, 사애, 심지정권(心之正權), 심지대권(心之大權), 사명, 5관]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른 쪽에서 세 번째 열(column), 여섯 번째 열, 그리고 여덟 번째 열을 보라. (이상, 발췌 끝) (이삳, 출처 3으로부터 발췌 끝)

(ii) 그리고 또한, 다산 정약용(1762-1836년)의 "야유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三에서 사용되고 있는 "心之權"라는 표현이 나타내는 개념에 포함되는 개념들을 나타내는, "心之正權", "心之大權" 이들 두 개의 표현들뿐만이 아니라, 또한, "心之權"과 동일한 표현인 "心權"이, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학" 본문 중에서 사용되고 있음은, 다음의 출처 3에 있는 필자의 글들에서 실증적으로(positively) 입증/고증됩니다:

출처 3: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1894.htm <--- 클릭하여 필독 권고 (출처 3으로부터 발췌 시작) 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1630_수신서학.htm (발췌 시작) 수신서학_권3_3_사애(will)총독중사여하_30-32(<--- 여기를 클릭하십시오) [사애, 람(攬)심신지권, 공호미, 사호미, 공사애, 신촉심명, 지사애, 혈사애, 심권(心權), 사각, 기혈, 혈기, 물상, 사각, 사명]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바의 두 번째 사진에서, 오른 쪽에서 여덟 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝) (이상, 출처 3으로부터 발췌 끝)

게시자 주 2-3: (1) 그런데, 혹시하여 말씀드립니다만, (i) 한 개의 개념을 나타내는 한 개의 표현인 "心權"과, (ii) 이 표현의 한가운데에 영어로 "of"에 해당하는 낱글자 "之"가 추가된, "心之權"을 두고서, 이들 두 표현들이 "동일한 한 개의 개념을 나타내는, 동일한 표현(identical expression)"이 아니라고 주장하는 분이 가히 있을 수 있는지요???

(2) 따라서, 이 글의 제목으로 말씀드린 바, 즉, "다산 정약용의 성기호설의 내용출처 및 자구출처 문헌들에는 알퐁소 바뇨니 신부님의 수신서학 이 포함된다"를 실증적으로(positively) 입증/고증하기 위하여, 첫 번째로, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학"을 제외하고(except for), 이들 네 개의 표현들 "嗜好", "人性", "自主", "心之權"에 의하여 유지되게 되는 개념/내용을 구체적으로 서술하고 있는, 그러면서도 또한 "여유당전서"에 수록된 "맹자요의"의 저술 시기로 알려진 1814년보다 더 이른 시기에 중국에서 출판된, 한문 문헌들의 존재 여부가 실증적으로(positively) 입증/고증되어야 하고, 두 번째로, 설사 바로 지금 말씀드린 첫 번째 조건을 충족시키는 어떤 출판된 문헌이 있다고 하더라도, 해당 문헌이 실제로/역사적으로, 조선에 수입되어 조선의 유학자들이 읽었는지에 대한 역사적 근거가 또한 실증적으로(positively) 제시되어야 할 것입니다. (이상, 게시자 주 2-3 끝)

2-4. 바로 위의 게시자 주 2-3의 제(2)항에서 말씀드린 첫 번째 확인을 위하여, 다음에 있는 구글 검색 결과를 들여다 보면,

嗜好 人性 自主 心 site:ctext.org <----- 여기를 클릭하십시오

(i) 이 검색 결과 확보된 한문 문헌들 중에서, 16세기 말부터 중국에 선교사로 파견되셨던 예수회 소속의 신부님들에 의하여 저술된 한문본 천주교 문헌들이 아닌, 한문본 문헌들 중에서는 이들 네 개의 표현들 "嗜好", "人性", "自主", "心之權"에 의하여 특정지어지는 어떤 개념이 있는지조차 알 수 없으며, 그리고

(ii) 이 검색 결과 확보된 한문 문헌들 중에서, 언뜻 보기에, 16세기 말부터 중국에 선교사로 파견되셨던 예수회 소속의 신부님들에 의하여 저술된 한문본 천주교 문헌들 중에서는 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 저서인 "기인10편"과 요아킴 부베 신부님(1656-1730년)의 "고금경천감", 이렇게 이들 두 권만이 검색된 것 같습니다만, 그러나, 이어지는 글에서 구제적으로 말씀드리듯이, "기인10편" 은 해당 사항이 전혀 없습니다.

(iii) 무슨 말씀인고 하면, 바로 위의 검색 결과에 의하여 "기인10편"인 것 처럼 보이는 문헌은 사실은, 이 책이 아니고, 검색 결과의 보고 과정에 발생한 한 개의 오류(error)이기 때문입니다. 왜냐하면, "기인10편" 제목의 글을 실제로 클릭하고 들어가 살펴보면, "嗜好" 와 "人性"은 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년)의 저서인 "삼산논학기" 본문 중의, 서로 멀리 떨어진, 두 개의 문장들에서 사용되고 있고, 그리고 "自主"는 줄리오 알레니 신부님의 또다른 저서인 "만물진원"의 본문이 아닌, 게시자가 붙인 소제목에서 사용되고 있기 때문에, 따라서, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三의 네 개의 표현들 "嗜好", "人性", "自主", "心之權"에 의하여 특정지어지는 개념과 어떤 관계가 있는지 전혀 보이지 않기 때문입니다. 지금 지적한 바는, 다음의 주소에 접속하면 직접 확인할 수 있다는 생각입니다:

嗜好 人性 自主 心 耶穌會文獻匯編 site:ctext.org <---- 클릭하여 꼭 확인하도록 하라

(iv) 그리고 "고금경천감"의 경우에는, 이 저술의 자서의 말미에 표기된 기룍에 의하면 중국의 청나라, 강희 46년(즉, 1707년) 경에 저술되었음을 알 수 있으며, 그리고 바로 위에 발췌된 검색 결과에 의하면 어쩌면, "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三 의 내용 출처 및 자구 출처에 해당될 수도 있을 것이나, 그러나 이 책은 다른 이유 때문에, 즉, 마태오 리치 신부님의 적응주의 선교/전교/복음화 방식을 따르고 있는 이 책은, 당시에 중국 청나라에서 이 적응주의 선교 방식에 대단히 불리하게 진행 중이었던 소위 말하는 "전례논쟁" 때문에, 출판이 금지되어, 다만 필사본만이 지금까지 남아 있다고 알려져 있기 때문에, 따라서 이 필사본의 필사본이, 조선의 유학자들에게, 특히 1791년 진산 사건 이전에, 전달되는 것 자체가 불가능하였다는 생각입니다.

그리고 우리나라 조선에서는, 1785년에 발생하였던, 소위 말하는, 을사 추조 적발 사건 이후부터 천주학 관련 서적들을 입수하여 읽는 것이 금지되기 시작하였다고 알려져 있으며, 특히 1791년에 발생한 진산 사건 직후부터는 드디어, 국법에 의하여, 천주학 관련 서적들을 소장할 수도 없고 또 이미 소장 중인 천주학 관련 서적들은 소장자 스스로 모조리 불태우지 않으면 않게 되었음에 대하여서는, 예를 들어, 다음의 주소에 있는 글들을 읽도록 하십시오: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1312.htm <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1874.htm [한문 주해 중 개신교회 성경 용어들의 출처] <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1884.htm <----- 필독 권고

(v) 그럼에도 불구하고, 다음은, 바로 위의 제(iii)항에 있는 검색 결과로부터, "고금경천감"의 본문 중에서 "嗜好", "人性", "自主", "心之" 표현들이 사용되고 있는 문장들을 발췌한 것입니다. 혹시라도, 여기에 발췌된 내용이 "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三 의 내용 출처 및 자구 출처에 해당될 수 있는지에 대하여 독자들께서 또한 정밀하게 검토해 보시기 바랍니다.

많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에 우선적으로, 왜냐하면, 각 문장 앞에 붙은 번호들이 말해주듯이, 이들 발췌된 문장들이 한 개 혹은 두 개의 인접한 단락들 안에 포함될 수 없기 때문에, "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三 의 내용 출처 및 자구 출처가 아니라는 생각을 하게 됩니다:

(발췌 시작) 72《孟子告子上》:耳目之官不思,而蔽於物。物交物,則引之而已矣。心之官則思,思則得之,不思則不得也,此天之所與我者。

77 故以大制小者,必以己心之大為主,而用己身為役。然共二者之力,專向己所出之本。物者有形之體而已,人心交其物,必蔽欲其形,而至於失己本向。

83 人若不然,而以僕制主,以形制心,此以小制大之非也。乃本末倒置,即大背天命,而逆人性也。

133 《日講》:天理、人欲不容並立,人心亦無兩用。誠能使此心之所向,專在於仁,則趨向堅定,惟有天理之公,而必不入於人欲之私矣。

248 據天主《聖經》,上主乃萬根之原,常生真福永命之本。故有形有靈之人,殺牲共物,誦誥敬畏,盡己身心之力,以祭之禱之,當然之理也。但以身不如以心求之。若豐財厚祿之人有罪,雖用犧牲寶物之盛,奏樂誦誥以求,百不得一;若無辜雖無物貧家,空手虛心,惟以誠實敬畏,無聲之意以求,則百求百獲。無辜聖德者如此。至於最惡者,若反於己,醒悟痛悔,改過洗心,而惟一心之潔求之,百禱百獲,無不然。凡求莫若於心求如此。

386《日講》:時乎居處,無動無靜,衣冠瞻視,無敢惰慢。時乎執事,無小無大,無敢怠忽。時乎與人交接,無眾無寡,無敢欺偽。雖之夷狄,亦必確然固守,不可棄失也。可見仁者心之全德,誠能常存此心,將至於全體不息,渾然天理之周流矣。

407 誠實不虛不偽,及人之原性,實上主所命。若內意與外貌相乖,非特拂人性而欺人,並違上主之命而欺天。

420《日講》:好善惡惡,乃人之本性。好惡倒置,是謂拂人之性。既拂人性,必失人心。既失人心,必失天命。災害及身,有必然者。

488 《日講》:此一節書,是太甲致敬於伊尹,而求善終之道也。予小子向者昏迷沉溺,罔識天性之本善,而不明於德以自入於不肯。嗜好無節,壞其奉身之度;縱肆不恭,壞其修身之體禮,以自速罪戾於其身。夫天欲降災,尚賴人事可以修救。若人所為不善,則孽自我而作者,又安可逃乎?

569 據天主《聖經》,普世先後之人,無一不染原祖之舊污,偏於私欲,而失己心之原正,後世四方,因而大亂。其亂雖由原原祖之罪,然本於叛逆上主邪傲之神。惟上主惠愛四方之民,命己徒無始之、所生之子降生,為全德之聖人。將至仁至義之神器,逐邪神人,複立天教,以複正四方之人心,以止其亂。

655 《日講》:人之禍福,是德於予,非偶然也。天意既如此,則予之命,天自主之,桓魋其如予何哉。 (이상, 발췌 끝)

2-5. 다른 한편으로, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학"이 1782년 이전에 조선에까지 전달되었다는 역사적 증거는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글[제목: 천주실의 의 내용 이해를 위한 필독서들에는 수신서학 이 포함된다] 중에서 발췌되고 있는 논문들에서 실증적으로(positively) 입증/고증되었습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1884.htm <----- 필독 권고

(이 글의 결론 2) 따라서, 지금까지 위의 제2항에서 정밀하게 고찰한 바에 의하여, 다산 정약용(1762-1836년)의 "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三에서 제시된, 소위 말하는, "성기호설"의 내용 출처 및 자구 출처 문헌들에 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학"이 포함됨을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-6. 2-6-1. 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 "수신서학"의 권1, 제4장에는, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm <----- 필독 권고

2-6-1-(i) "嗜好"라는 단어가, 다음에 발췌된 바와 같이,"好美"라는 신조어 번역 용어가 가지는 세 개의 의미들 중의 한 경우의 용례(example)에서 사용되고 있음과,

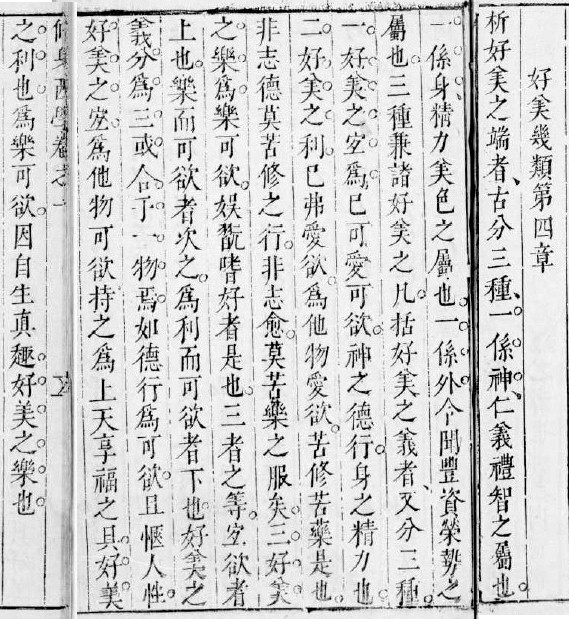

(발췌 시작) 三種兼諸好美之凡, 括好美之義者 又分三種, 一 好美之宐 爲己 可愛可欲 神之德行 身之精力也, 二 好美之利 己弗愛欲 爲他物 苦修苦藥是也, 非志德 莫苦修之行 非志愈 莫苦藥之服矣. 三 好美之樂 爲樂 可欲 娱翫嗜好是也.

이들 세 종류들은 모든 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 대강(凡)을 아우르며(兼), 호미(好美)의 의미(義, meaning, definition)를 궁구(窮究)하면(括, draw together) 또한 세 종류들로 구분되는데, 그 하나는 호미(好美)의 부합(符合)함/적합함(宐, fitting, conformity)인데, 자기 자신을 위한(爲己), 가히 사랑할 만하고 가히 욕구할 만한(可愛可欲),(*2) 영(神, spirit)의 덕행(德行)과 몸(身)의 정력(精力, strength)을 말하니라. 그 두 번째는 호미(好美)의 이로움(利)인데, 자기 자신은 사랑하거나 욕구하지 않으나 다른 사물을 위한(爲他物), 고통스런 닦음/바르게 다스려 기름(苦修)와 쓴 약(苦藥)이 바로 이것이니라. 덕(德)을 목표하지 않으면(志, purpose) 고통스런 닦음/바르게 다스려 기름(苦修)의 행위가 필요하지 않고(不要)(莫), 치유(愈, heal)을 목표하지 않으면(志, purpose) 쓴 약의 복용이 필요하지 않으라라(不要)(莫). 그 세 번째는 호미(好美)의 기쁨/즐거움(樂, joy, pleasure)인데, 기쁨/즐거움(樂)을 위한(爲樂), 가히 욕구할 만한(可欲), 농담하고 희롱함(娱翫)과 기호(嗜好, 즐거워함과 좋아함, pleasing and liking)가 바로 이것이니라.(*3)

----- (*2) 번역자 주: (시어(詩語)/용어(用語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 可愛可欲 은 한 단어/숙어로서 한나라 이전에서 사용되지 않았고 그리고 한나라 이후에는, "주자어류"에서 단 한 번 사용되었음: http://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E5%8F%AF%E6%84%9B%E5%8F%AF%E6%AC%B2 0 http://ctext.org/post-han?searchu=%E5%8F%AF%E6%84%9B%E5%8F%AF%E6%AC%B2 1

그리고 한문본 천주교 문헌들 중에서 사용된 차용(借用) 번역 용어로서 "可愛可欲(가애가욕)"의 최초 출처는, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 저서인 "천주실의", 권하이다: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=804348&searchu=%E5%8F%AF%E6%84%9B%E5%8F%AF%E6%AC%B2

그리고 다음의 주소에 접속하면, 이 용어에 의하여, 한문본 천주교 문헌들에서 "선(善, good)"이라는 용어의 의미가 정의된다(is defined)는 생각이다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1893.htm <----- 또한 필독 권고

(*3) 번역자 주: (1) 특히 "嗜好(기호)"이라는 표현이, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 다산 정약용의 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서, "인성(人性)"과 직접적으로 관계하는 전후 문맥 안에서, 사용되고 있음에 반드시 주목하라:

(2) 그런데, 위의 본문 어디에도 호미(好美)가 이렇게 셋으로 나누어지는/구분되는 이유가 제시되어 있지 않은데, 그러나 호미(好美)가 이렇게 구분되는 이유는 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)", Ia, q5, a6에 명확하게 제시되어 있다. 이에 대한 입증은 이어지는 제2항에 있으니 꼭 읽도록 하라. ----- (이상, 발췌 끝)

2-6-1-(ii) "好美"라는 신조어 번역 용어가 나타내는 개념은, 다음에 발췌된 바와 같이, 관계계하는 세 개의 대상들에 의하여 정해지는 세 개의 종(種)적 개념(three special concepts)들을 가지는, 한 개의 속(屬)적 개념(a generic concept)임이,

(발췌 시작) 第四章 好美幾類 제4장 호미(好美, bonum)의 몇가지 종류들

析好美之端者 古分三種 一 係神 仁義禮智之屬也. 一 係身 精力美色之屬也, 一 係外 令聞豐資榮勢之屬也.

호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 말단(端, ends, terms, terminus)들이라는 것들을 쪼개면, 옛부터 세 가지 종류들로 나누는데, 그 하나는 영(神, spirit)에 관계하니(係, relates to), 인의예지(仁義禮智)의 무리(屬, group)이고, 그 하나는 몸(身, body)에 관계하니, 정력(精力, strength) 미색(美色)의 무리이며, 그 하나는 다른 사물(外, others)들에 관계하니, 좋은 명성이나 명예(令聞) 두터운 재물(豐資) 영광스러운 세(榮勢)의 무리이니라.(*1)

----- ----- (이상, 발췌 끝)

매우 구체적으로 서술되어 있습니다.

2-6-1-(iii). 특히, 다산 정약용 선생님께서 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서. "성(性)"라는 낱글자의 자구적 어의/의미(literal sense)에 대한 자신의 견해를 밝히는 문장들에는 다음의 두 문장들이 있습니다:

(발췌 시작) 余謂性者,主於嗜好而言, [...]

제가 "성(性)"이라고 일컫는 자는, 주되게(主, mainly) 기호(嗜好)에 대하여(於) 말한 것이니, [...]

[...] 言性者,必主嗜好而言,其義乃立。

[...] [다른 이들이] "성(性)"을 말함은, 틀림없이(必) 주되게(主, mainly) 기호(嗜好)를 말한 것이니, 그 뜻/자구적 어의(義)가 이와 같이(乃) 똑바로 서는(立, stand, establish) 것입니다 (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

게시자 주 2-6-1-(iii): (1) 그런데, 바로 위에서 말해지고 있는 "성(性)"이란, "한문 문화권"의 4서5경들에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, 따라서, 다산 정약용 선생님께서 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, "성(性)"을 말하는 것이지, 마태오 리치 신부님의 "천주실의"에서 언급되고 있는 번역 용어로서의 "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"을 말하는 것이 결코 아님에 반드시 주목하십시오.

(2) 그러므로, 여기서 말해지고 있는 "성(性)"이 구체적으로 무엇을 말하는지를 다산 정약용 선생님께서 어떻게 이해하고/알고 계셨는지는, 궁금하지 않을 수 없습니다. (이상, 게시자 주 2-6-1-(iii) 끝)

그런데, 독자들에게 이 두 개의 한문 문장들 둘 다를 함께 제시하면서 또한 독자들에게 우리말로 번역문들을 제시한 분이 여태까지 없었던 것 같은데, 이러한 면은 참으로 납득하기 어렵습니다.

2-6-1-(iv). 그런데 많이 부족한 죄인인 필자가 바로 위의 제2-6-1-(iii)항과 같은 해석과 우리말 번역을 하게 된 데에는, 제2-6-1-(iii)항에서 지적한 바와 같이 문법/어법에만 단지 의존한 것이 아니고, 사실은, 다음에 발췌된, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 "수신서학"의 권1, 제3장에 있는, 다음의 발췌문에 근거한 것입니다:

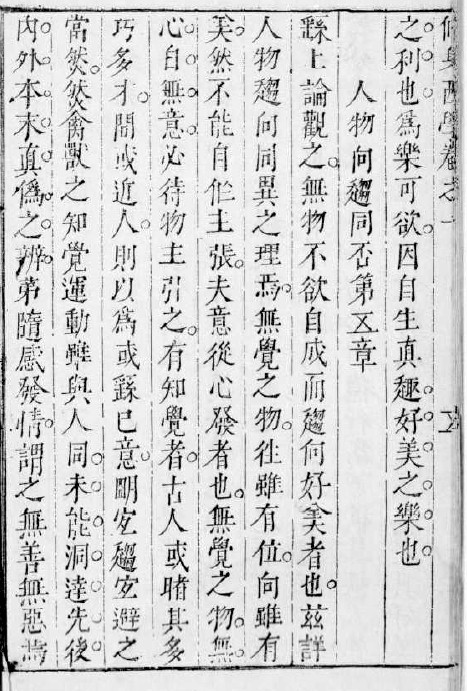

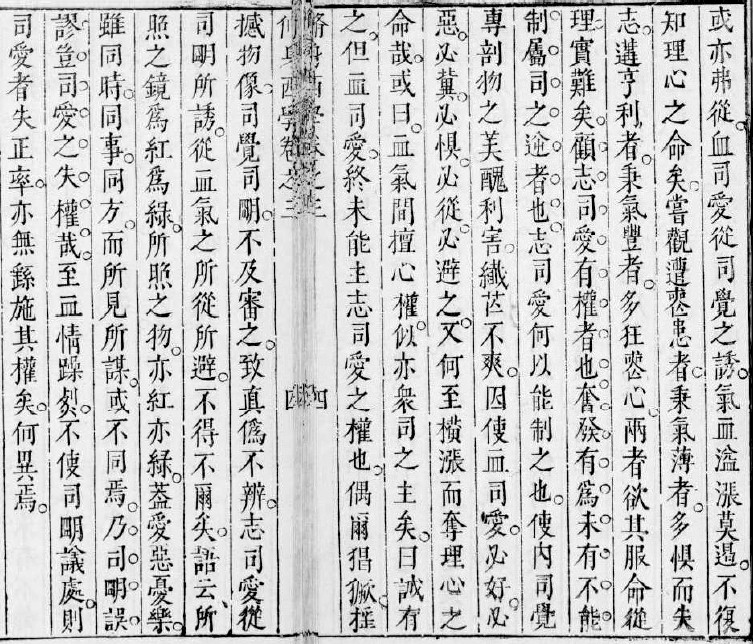

(발췌 시작) 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1630_수신서학.htm 수신서학_권1_3_인소향자하_18-19 (<--- 여기를 클릭하십시오) [욕(appetite), 호미[好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함/미호(美好)] [한 사물에 있는 아름다움(beauty, pulchrum)과 선함(goodness, bonum)이 근본적으로 동일함(identiclal fundamentally)에 대한 서술: cf. Summa Theologiae, Ia, q5, a4, Reply to Objection 1]. 의(宐, honestum, virtuous, fitting, conformity, 부합(符合)함/적합함), 추(趨), 안, 락(樂), 사오, 사욕, 사애욕, 진실]

第三章 人所向者何 제3장. 인간이 향하는 바란 무엇이뇨?

欲著生人所向爲何 先知者詮其理 蔽之以好美而已.

욕구(欲, appetite)가, 살아있는 인간(生人)이 향하는 바[所向, disposition toward something, 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 기울어짐/경향]를 드러냄(著, manifest)을, 무엇이라고 부르느뇨(爲何)? 먼저 알게 된 자(先知者)가 그 이치/원리(理, principle)을 설명하는데(詮), 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)로써 [그것을] 덮을/감출(蔽, cover, hide, conceal)뿐이니라, 하였니라.

好美者何 宐于性之謂也. 未得則欲 欲則向 向則趨 趨則力行 期獲獲則止 而安之樂之矣.

호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)라고 불리는 것은 무엇이뇨(何)? 본성(本性, nature)에 부합(符合)함/적합함(宐, honestum, virtuous, fitting, conformity)(*1)을 일컫는 것이니라(謂也).(*2) [호미(好美)라고 불리는 것를] 아직 얻지 못하면(未得) [그것을] 욕구하고(欲), 욕구하면 [그것이 있는 쪽으로] 향하고(向), 향하면 [그것을] 추구하고(趨), [그것을] 추구하면 힘써 행하고(力行), [그것의] 획득(獲)을 기대하여 획득하면 멈추고(止, stop), 그리하여 [그것에 대하여] 편안하게 되고(安之) 즐거워 하게 될(樂之)뿐이니라.

----- (*2) 번역자 주: 바로 여기서 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 정의(definition)가 주어지고 있다. 그리고 여기서 말하는 차용(借用) 번역 용어인 본성(本性, nature), 즉, "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"의 정의(definition)는 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글에 제시되어 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1893.htm <----- 필독 권고 ----- (이상, 발췌 끝)

그러니까, 바로 위에 발췌된 바에 따르면, 정의에 의하여(by definition), 살아 있는 인간이 자신의 욕구(appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 기울어짐/경향(disposition toward something)들의 드러냄(著, manifestation)들 중에서, 본성(本性, nature)에 부합(符合)하는/적합한(宐, honestum, virtuous, fitting, conformity) 것들만이 오로지 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)라고 불림을 알 수 있습니다.

그러므로, 또한 바로 위에 발췌된 바에 따르면, 살아 있는 인간이 욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)은, 당연히 자신의 본성(本性, nature)에 부합(符合)하며/적합하며(宐, honestum, virtuous, fitting, conform), 따라서, 정의에 의하여(by definition), 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)라고 불릴 수 있음에 반드시 주목하십시오.

(이 글의 결론 3) 그러므로, 우리는 재 정식화된(re-formulated) 다음의 정의(definition)를 가질 수 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다:

정의(定義) 1: (소순태) 살아 있는 인간의 호미(好美, 美好, 嗜好, bonum, goodness, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)란, 정의에 의하여(by definition), 욕구(欲, appetite)(#1) 때문에 그 무엇(something)(#2) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)을 말한다.

Definition 1: (Sun T. Soh) A live human being's bonum (goodness, liking and pleasing) is, by definition, a manifestation of his nature(本性), because of his appetite(#1), toward something.(#2)

----- (#1) 게시자 주: 욕구(appetite)에는 (i) 본성적 욕구(natural appetite), (ii) 감각 욕구(sensitive appetite), 그리고 (iii) 지성 욕구[intellectual appetite, rational appetite, 즉, 의지(will)], 이렇게 세 종류들이 있음을 또한 상기하라. 그리고 이에 대한 더 자세한 글[제목: 욕구(appetite)와 욕망(desire)의 차이점 969_토미즘학습]은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1592.htm <--- 필독 권고

(#2) 게시자 주: 여기서 말하는 그 무엇(something)이 세 종류들임은, 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있는 (i) 글1[제목: Ia q5, 선함(호미, 미호, bonum, goodness) [신학대전여행]]과 (ii) 글2[제목: 수신서학 1,4 호미(好美, bonum)의 몇가지 종류들]에서 자세하게 언급되고 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1888.htm <--- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm <--- 필독 권고 -----

따라서, 살아있는 인간의 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)는, 결코 소위 말하는 "자립자"일 수가 없고, 오로지 "의뢰자"일뿐임을 알 수 있으며, 알퐁소 바뇨니 신부님께서는, 이것을, 마태오 리치 신부님의 저서인 "천주실의"에서처럼 "자립자" 혹은 "의뢰자"라는 번역 용어들을 사용하지 않으면서, 자신의 저서 "수신서학"을 읽는 "한문 문화권"의 유학자들(주: 여기에는 또한, 다산 정약용 선생님을 포함한, 조선의 유학자들이 당연히 포함됨)에게 분명하게 지적하고 있음에 반드시 주목하십시오. (이상, 이 글의 결론 3 끝)

게시자 주 2-6-1-(iv): (1) 우선적으로, 바로 이 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전"의 사고의 틀(the frame of thought/mind) 안에서 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)에서 말해지고 있는 "본성(本性, nature)"이란, 마태오 리치 신부님의 "천주실의"에서 언급되고 있는 번역 용어로서의 "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"을 말하는 것이지, "한문 문화권"의 4서5경들에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, 따라서, 다산 정약용 선생님께서 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, "성(性)"을 말하는 것이 결코 아님에 반드시 주목하십시오.

(2) 그리고 바로 이 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)는, "지중해 문화권" 혹은 "한문 문화권", 혹은 다른 문화권에 살고 있는 인간들 누구든지, 어떤 특정인의 인품(즉, 인성)을 경험적으로(empirically) 판단하고자 할 때, 공통적으로 적용하는 한 개의 개념, 즉, 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 정식화임에 반드시 주목하십시오.

무슨 말씀인고 하면, 비록 특정된 한 개의 호미(好美)는 "본성(本性, nature)" 그 자체는 아니나, 그러나 이 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)에서 언급되고 있는 욕구(appetite)와 그 무엇(something)을 달리 택함으로써 가지게 되는 다수의 호미(好美)들 모두의 공통인 부분 집합(the common intersection) 안에 "본성(本性, nature)"의 정의(definition)가 포함되어 있음에 반드시 주목하십시오.

(3) 더 구체적으로 말씀드리면 다음과 같습니다: 즉, 바로 이 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)는 한 개의 속적 개념(a generic concept)을 나타내는 용어 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 의미(meaning)를 정의할뿐만이 아니라, 또한 더 나아가, 이 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)에서 언급되고 있는, 두 개의 매개 변수(parameter)들인 [따라서, 우리들에게, 소위 말하는, 자유도(the degree of freedom) 2(two)를 제공하는] 욕구(appetite)와 그 무엇(something)을 달리 택함으로써 가지게 되는 다수의 호미(好美)들 모두의 공통인 부분 집합(the common intersection) 안에 포함되어 있는 "본성(本性, nature)"의 정의(definition) 쪽으로, 더 구체적으로 그리고 경험적으로, 수렴 가능하게 함에 반드시 주목하십시오.

(4) 그러므로, 바로 이 재 정식화된(re-formulated) 정의(definition)에서 말해지고 있는 "본성(本性, nature)", 즉, "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"이 구체적으로 무엇을 말하는지를 다산 정약용 선생님께서 어떻게 이해하고/알고 계셨는지는, 궁금하지 않을 수 없습니다. (이상, 게시자 주 2-6-1-(iv) 끝)

2-6-1-(v). 이와 관련하여, "한어대사전"에 주어진 "性"과 "本性", 그리고 "人性"의 설명에 의하면, "性"은 (i) 속적 인간(generic human being)의 본성(nature), (ii) 개별 인간(particular human being)의 본성(nature), 이들 둘 중의 어느 하나를 의미할 수도 있다고 합니다:

(발췌 시작) 人性

【1】猶人情。恩惠;情誼。《西游記》第十四回:“{行者}笑道:‘那是{唐僧}不識人性。有幾個毛賊剪徑﹐是我將他打死﹐{唐僧}就緒緒叨叨﹐説了我若干的不是。’”【2】人的本性。《孟子·告子上》:“人性之無分於善不善也﹐猶水之無分於東西也。”{宋}{歐陽修}《誨學說》:“玉不琢不成器﹐人不學不知道……人性因物而遷﹐不學則捨君子而爲小人﹐可不念哉。”{魯迅}《華蓋集·這個與那個》:“然而人性豈真能如道家所說的那樣恬淡;欲得的卻多。”【3】猶人情。指禮節應酬等習俗。{唐}{玄奘}《大唐西域記·跋祿迦國》:“土宜氣序﹐人性風俗﹐文字法則﹐同{屈支國}。”【4】猶人情。人們所具有的正常情感﹑理性。{蕭紅}《永久的憧憬和追求》:“父親常常為著貪婪而失掉了人性。”{楊朔}《印度情思》:“{赭堡}還有象﹐更通人性。” (이상, 발췌 끝)

(발췌 시작) 本性

【1】固有的性質或個性。[졸번역: 고유한 성질(性質) 혹은 개성(個性)을 말한다]《荀子·性惡》:“然則禮義積僞者﹐豈人之本性也哉!”{南朝} {梁}{劉勰}《文心雕龍·事類》:“夫薑桂同地﹐辛在本性;文章由學﹐能在天資。”{曹禺}《雷雨》第二幕:“可是人家說一句﹐我就要聽一句﹐那是違背我的本性的。”《紅樓夢》第九七回:“這本是他數年的心病﹐一時急怒﹐所以迷了本性。” (이상, 발췌 끝)

(발췌 시작) 性

《廣韻》息正切,去勁,心。【1】人的本性。[졸번역: 인간의 본성(本性)을 말한다]《易·繫辭上》:“一陰一陽之謂道。繼之者善也,成之者性也。”{孔穎達}疏:“若能成就此道者,是人之本性。”《論語·陽貨》:“性相近也,習相遠也。”{劉寶楠}正義:“人性相近,而習相遠。”{唐}{韓愈}《原性》:“性也者,與生俱生也。”{宋}{司馬光}《善惡混辨》:“夫性者,人之所受於天以生者也。”【2】泛指天賦,天性。[졸번역: 천부(天賦, 하늘이 부여함), 천성(天性)을 넓게 가리킨다] {宋}{王安石}《上執政書》:“鳥獸﹑魚鼈﹑昆蟲﹑草木,下所以養之,皆各得盡其性而不失也。”{清}{惲敬}《<大云山房文稿二集>敘錄》:“是故百家之敝,當折之以六藝;文集之衰,當起之以百家.其高下﹑遠近﹑華質,是又在乎人之所性焉。”【3】事物的性質或性能。[졸번역: 사물의 성질(性質) 혹은 성능(性能)을 말한다]《孟子·告子上》:“今夫水,搏而躍之,可使過顙,激而行之,可使在山,是豈水之性哉?”《左傳·昭公二十五年》:“則天之明,因地之性,生其六氣,用其五行。”{杜預}注:“高下﹑剛柔,地之性也。”《南史·張充傳》:“故金剛水柔,性之別也。”{唐}{柳宗元}《種樹郭橐駝傳》:“凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其築欲密。”【4】現常用為名詞性后綴,表示思想感情﹑生活態度和一定的范疇等。如﹕人民性﹐彈性﹑歷史性事件﹑流行性感冒。【5】生命;生機。《左傳·昭公八年》:“今宮室崇侈,民力彫盡,怨讟並作,莫保其性。”{杜預}注:“性,命也。民不敢自保其性命。”《呂氏春秋·本生》:“靡曼皓齒,{鄭}{衛}之音,務以自樂,命之曰伐性之斧。”《漢書·公孫賀劉屈氂等傳贊》:“處非其位,行非其道,果隕其性,以及厥宗。”{顏師古}注:“性,生也。”{宋}{辛棄疾}《滿江紅·漢水東流》詞:“馬革裹屍當自誓,蛾眉伐性休重説。”【6】性情,脾氣。《國語·周語上》:“先王之於民也,懋正其德,而厚其性。”{韋昭}注:“性,情性也。”《韓非子·觀行》:“{西門豹}之性急,故佩韋以自緩。”{晉}{陶潛}《歸園田居》詩:“少無適俗韻,性本愛丘山。”《太平廣記》卷三六九引{唐}{薛用弱}《集異記·李楚賓》:“{李楚賓}者,{楚}人也,性剛傲,惟以畋獵爲事。”{元}{無名氏}《陳州糶米》第一折:“依著我性,則一下打出腦漿來。”{清}{李漁}《奈何天·狡脫》:“他是極怕兇的,待我發起性來,他自然會轉去。”【7】指情緒。《初刻拍案驚奇》卷十二:“女子性定,{王生}問他備細。”【8】身體;體質。《呂氏春秋·壅塞》:“夫登山而視牛若羊,視羊若豚,牛之性不若羊,羊之性不若豚。”{高誘}注:“性,猶體也。”《史記·留侯世家》:“{留侯}性多病,即道引不食穀,杜門不出歳餘。”{三國 魏}{嵇康}《與山巨源絕交書》:“危坐一時,痹不得搖,性復多虱,把搔無已。”{宋}{葉適}《辭免除寶謨閣直學士提舉鳳翔府上清太平宮狀》:“而某志行凋落,問學空殫,性與年徂,材隨老盡。”【9】姿態。《淮南子·修務訓》:“曼頰皓齒,形夸骨佳,不待脂粉芳澤,而性可説者,{西施}﹑{陽文}也。”{高誘}注:“性,猶姿也。”【10】性別。如:男性﹑女性﹑雄性﹑雌性。【11】指與生殖﹑性欲有關的。《浙江學刊》1989年第1期:“他反對一切對婦女的性奴役﹑性迫害﹑性玩弄,反對一切愚昧的性觀念和殘酷的性道德,呼吁以尊重婦女為原則的性解放。”如:性器官﹑性行為。【12】佛教語。指事物的本質。與“相”相對。《大智度論·釋初品中十八空》:“性言其體,相言可識……如火,熱是其性,煙是其相。” (이상, 발췌 끝)

게시자 주 2-6-1-(v): (1) 그런데 커다란 문제점이 어디에 있는가 하면, "한한대사전" 권5, 제476쪽과 권6, 1103쪽에 각각 주어진 설명들과, 바로 위의 "한어대사전"에 제시된 설명들을 백 번 이상 읽더라도, 인간(human being)의 경우에 있어, "性"과 "本性", 그리고 "인성人性, human nature, 인간의 본성)"이 구체적으로 무엇을 말하는지 알 수 없는데, 그 이유는, 비록 주자(주희, 朱熹, 1130-1200년)가 12세기에 "性卽理"라고 주장하였으나, 그러나 "한문 문화권" 내에서 지금까지, 이들 용어들이 정확하게 무엇을 말하는지 정의되지(define) 못하였던 점 때문일 것입니다. 그리고 바로 이 지적은, 필자가 처음하는 것이 아니고, 일찌기 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 저서인 "천주실의"에서 구체적으로 하고 있는 지적이기도 합니다.

(2) 이와는 달리, "지중해 문화권"에서는, 다음의 주소를 클릭하면 읽을 수 있는 글에 안내되어 있듯이, 인간(human being)의 경우에 있어, "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"이 무엇을 반드시 포함하여야 하는지 구체적으로 정의하고(define) 있습니다. 특히 일찌기 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 저서인 "천주실의"에서 구체적으로 하고 있는, 제2항을 꼭 읽도록 하십시오: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1893.htm <----- 필독 권고

(3) 왜 이 말씀을 드리는가 하면, 다산 정약용(1762-1836년)의 "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三에서, 소위 말하는, "성기호설"을 제시할 때에 전후 문맥 안에서 사용되고 있는 "性"이라는 낱글자의 정의(definition)가 정확하게, (i) 속적 인간(generic human being)의 본성(nature), (ii) 개별 인간(particular human being)의 본성(nature), 이들 둘 중의 어느 것을 말하는지를, 또한 항상 추적하여야 하기 때문입니다.

(4) 왜냐하면, 다들 잘 알고 계시겠지만, 직접적 체험/경험들에 근거한 유한한 숫자(finite number)의 개별 인간(particular human beings)들의 본성(nature)들로부터 하나의 속적 인간(a generic human being)의 본성(nature)을 도출하는 과정은, 소위 말하는, 귀납적 추론 행위(inductive reasoning)를 반드시 거쳐야 하기 때문입니다. (이상, 게시자 주 2-1-6-(v) 끝)

2-6-1-(vi). 위의 제2-6-1-(iv)항에서 도출된 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)의 정의(definition)를 적용하면, 위의 제2-6-1-(iii)항에서 다산 정약용이 말하고 있는 기호(嗜好, 즐거워함과 좋아함, pleasing and liking)가 과연 무엇을 의미하는지를 그리 어렵지 않게 도출할 수 있는데, 왜냐하면, 위의 제1항에서 이미 지적하였듯이, 오로지 그 자구적 의미만을 따를 경우에, 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)는 기호(嗜好, 즐거워함과 좋아함, pleasing and liking)과 동일한 그 무엇을 나타내기 때문입니다.

이를 위하여, 위의 제2-6-1-(iii)항에서 다산 정약용이 말하고 있는 두 개의 문장들 중의 "기호(嗜好)"에다, 위의 제2-6-1-(iv)에서 말씀드린 살아 있는 인간의 호미(好美)의 정의(definition)에 의한 서술문, 즉, "욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)"을 대입하면, 다음과 같은 논리적으로 등가인(logically equivalent) 두 개의 문장들을 얻을 수 있습니다:

(발췌 시작) 余謂性者,主於嗜好而言, [...]

제가 "성(性)"이라고 일컫는 자는, 주로(主, mainly) 욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)[즉, 호미(好美)]에 대하여(於) 말한 것이니, [...]

[...] 言性者,必主嗜好而言,其義乃立。

[...] [다른 이들이] "성(性)"을 말함은, 틀림없이(必) 주로(主, mainly) 욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)[즉, 호미(好美)]를 말한 것이니, 그 뜻/자구적 어의(義)가 이와 같이(乃) 똑바로 서는(立, stand, establish) 것입니다 (이상, 발췌 및 우리말 번역 그리고 대입 끝)

게시자 주 2-6-1-(vi): (1) 바로 위에서 말해지고 있는 "성(性)"이란, 이미 위의 제2-6-1-(iii)항에서 구체적으로 지적하였듯이, "한문 문화권"의 4서5경들에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, 따라서, 다산 정약용 선생님께서 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, "성(性)"을 말하는 것이지, 마태오 리치 신부님의 "천주실의"에서 언급되고 있는 번역 용어로서의 "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"을 말하는 것이 결코 아님에 반드시 주목하십시오.

그리고 바로 이 인지는 위의 제2-6-1-(iv)항에서, 많이 부족한 죄인인 필자에 의하여 처음으로/최초로 구체적으로 제시된, 다음의 정의(definition)의 한 결과입니다:

(이 글의 결론 3) 그러므로, 우리는 재 정식화된(re-formulated) 다음의 정의(definition)를 가질 수 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다:

정의(定義) 1: (소순태) 살아 있는 인간의 호미(好美, 美好, 嗜好, bonum, goodness, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)란, 정의에 의하여(by definition), 욕구(欲, appetite)(#1) 때문에 그 무엇(something)(#2) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)을 말한다.

Definition 1: (Sun T. Soh) A live human being's bonum (goodness, liking and pleasing) is, by definition, a manifestation of his nature(本性), because of his appetite(#1), toward something.(#2)

----- (#1) 게시자 주: 욕구(appetite)에는 (i) 본성적 욕구(natural appetite), (ii) 감각 욕구(sensitive appetite), 그리고 (iii) 지성 욕구[intellectual appetite, rational appetite, 즉, 의지(will)], 이렇게 세 종류들이 있음을 또한 상기하라. 그리고 이에 대한 더 자세한 글[제목: 욕구(appetite)와 욕망(desire)의 차이점 969_토미즘학습]은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1592.htm <--- 필독 권고

(#2) 게시자 주: 여기서 말하는 그 무엇(something)이 세 종류들임은, 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있는 (i) 글1[제목: Ia q5, 선함(호미, 미호, bonum, goodness) [신학대전여행]]과 (ii) 글2[제목: 수신서학 1,4 호미(好美, bonum)의 몇가지 종류들]에서 자세하게 언급되고 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1888.htm <--- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm <--- 필독 권고 -----

따라서, 살아있는 인간의 호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)는, 결코 소위 말하는 "자립자"일 수가 없고, 오로지 "의뢰자"일뿐임을 알 수 있으며, 알퐁소 바뇨니 신부님께서는, 이것을, 마태오 리치 신부님의 저서인 "천주실의"에서처럼 "자립자" 혹은 "의뢰자"라는 번역 용어들을 사용하지 않으면서, 자신의 저서 "수신서학"을 읽는 "한문 문화권"의 유학자들(주: 여기에는 또한, 다산 정약용 선생님을 포함한, 조선의 유학자들이 당연히 포함됨)에게 분명하게 지적하고 있음에 반드시 주목하십시오. (이상, 이 글의 결론 3 끝)

(2) (이 글의 결론 4) 따라서, 바로 위에 제시된 필자의 정의(definition)에 의하여, "한문 문화권"의 4서5경들에서 언급되고 있는, 따라서, 다산 정약용 선생님께서 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, "성(性)"이란, 마태오 리치 신부님의 "천주실의"에서 언급되고 있는 번역 용어로서의 "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"을 말하는 것이 결코 아니고, 욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)[즉, 호미(好美)]을 말함을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(3) (이 글의 결론 5) 다른 한편으로, 다산 정약용 선생님께서는, (i) 바로 위의 제(2)항에서 필자가 도출한 바를, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학"에 근거하여 또한 도출하셨을 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출하며, 그리고 또한 (ii) 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는 한문 문헌들에서 "성(性)" 낱글자가 사용되고 있는 용례(example)로 선정된 문장들에 대한 분석 과정에서 귀납적 추론(inductive reasoning)을 통하여 스스로 이 결론을 재 도출한 후에, 바로 이 도출된 결과를 적용하여, "한문 문화권"의 4서5경들에서 언급되고 있는 "성(性)"은, "지중해 문화권"에서 전통적으로 말해온 "본성(本性, nature)"을 말하는 것이 아니고, 욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇 (something) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)[즉, 호미(好美)]을 말함을, 제2-6-1-(iii)항에 발췌된 두 개의 문장들로써 분명하게 독자들에게 말하고 있음을, 따라서 바로 이 부분이, 소위 "성기호설"로 불리는, 다산 정약용의 고유한 업적임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. 특히, 필자가 지적하는 다산 정약용의 고유한 업적의 이유로서 또한, 바로 다음에 이어지는, 제(4)항을 또한 잘 읽어보시기 바랍니다:

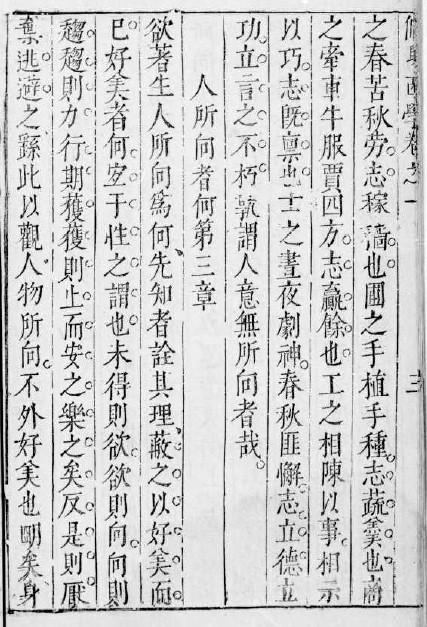

(4) 다산 정약용 선생님의 소위 말하는 "성기호설"의 제시가, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학"에 서술된 내용에 근거하였음의 또다른 증거는, 다음에 발췌된, "여유당전서", "孟子要義", 卷二 / 盡心 第七, 廣土衆民君子欲之睟面盎背章에서도 또한 찾아 볼 수 있다는 생각입니다. 우선적으로, 맹자, 진심, 상, 유관 단락은 다음과 같습니다:

(발췌 시작) 孟子曰:廣土眾民,君子欲之,所樂不存焉。----- (***)

맹자께서 다음과 같이 말씀하니니라: [기쁨/즐거움(樂)이라는 이로움(利)을 얻기 위하여] 땅을 넓히고 백성을 모으는 것을 군자가 욕구하나(欲, appetite), [그러나] 기쁜/즐거운 바(所樂)가 [거기에] 있지 않도다!

中天下而立,定四海之民,君子樂之,所性不存焉。

천하 한가운데에 서서(立), 4해(四海, 온 세상)의 백성을 자리잡게 함(定, settle)을 군자(君子)가 기뻐하나/즐거워하나(樂), [그러나] 하늘로부터 부여받은 바(所性)가 [거기에] 있지 않도다!(*)

君子所性,雖大行不加焉,雖窮居不損焉,分定故也。

군자(君子)는 하늘로부터 부여받은 바(所性)에 있으니,(*) [위에서처럼] 비록 크게 행하더라도 더해지지(加) 않고, 비록 가난하게 거처하더라도 잃지(損) 않는데, 이는 구분(分)이 정해져 있기 때문이니라.

君子所性,仁義禮智根於心。其生色也,睟然見於面,盎於背,施於四體,四體不言而喻。

군자(君子)는 하늘로부터 부여받은 바(所性)에 있으니,(*) 인의예지(仁義禮智)가 심장(心, heart)에 뿌리를 내리어(根), 그 자람이 생기가 돌아(色), 얼굴(面)에 영민함(睟, clear-eyed)과 밝음(然)이 나타나고, 등(背)에서 넘쳐흘러, 4체(四體, 팔, 다리, 머리, 몸뚱이)에 널리 퍼지니, 4체(四體)는 말 없이 다만(而) 깨우칠뿐이니라(喻).

----- (*) 번역자 주: (1) 예를 들어, 위의 제2-6-1-(v)에 발췌된 "한어대사전"애 주어진 낱글자 "성(性)"에 대한 설명에 따르면, "성(性)" 낱글자의 의미들 중에는 "천부(天賦, 하늘이 부여함)"가 있기 때문에, "君子所性"은 "군자는 하늘이 부여한 바에 있으니"로 번역하였다.

(2) 그러나 이러한 이해의 근본적 문제점은, 군자(君子)만이 오로지 살아있는 인간(生人)이라는 오류(error)의 결론이 도출되는 점에 있다. 왜냐하면, 군자(君子)만이 오로지 하늘로부터 부여받은 바(天賦), 즉, 본성(本性)을 지니고 있는 살아있는 인간(生人)이 결코 아님은, 분명하기 때문이다. ----- (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

그리고 다음은, 바로 위에 발췌뒨 바에 대한 "여유당전서", "孟子要義(맹자요의)", 卷二 / 盡心 第七, 廣土衆民君子欲之睟面盎背章에 제시된, 다산 정약용 선생님의 주석들 중에서, 이 글에서 다루는 주제와 직접적인 관련이 있는, 마지막 단락을 발췌한 것입니다:

(발췌 시작) 附論 余嘗以性爲心之嗜好,人皆疑之,今其證在此矣。

보태어 논합니다만, 제가 과거에(嘗) 성(性)으로써 심장(heart)의 기호(心之嗜好)로 삼았던 것에 대하여, 다른 이들이 다들 의문을 가지는데(疑), 이제 [제가 그렇게 삼았던] 그 증거가 다음과 같이 있습니다:

欲ㆍ樂ㆍ性三字,孟子分作三層,最淺者,欲也,其次,樂也,其最深而遂爲本人之癖好者,性也。君子所性,猶言君子所嗜好也。

欲ㆍ樂ㆍ性 세 개의 글자들은, 맹자(孟子)께서 세 개의 층/겹(層, layer)들로 나누어서 작문(分作)하셨음을 나타내는데, [여기서] (i) 가장 얕다(淺)고 불리는 것(者)은 욕구(欲, appetite)이며, (ii) 그 다음은 기쁨/즐거움(樂, joy, pleasure)이고. (iii) 그것이 가장 깊어서 마침내 본인의 벽호(癖好)로 삼는 것은 성(性)입니다.

君子所性,猶言君子所嗜好也。但嗜好猶淺,而性則自然之名也。

[그리고] 군자소성(君子所性)은 군자소기호(君子所嗜好)를 말함과 꼭 마찬가지입니다(猶, just like). 다만(但) 기호(嗜好)[라는 표현의 어감]가 가장 얕은 것[즉, 욕구(欲)]과 꼭 마찬가지여서(猶), 그래서 [가장 깊은] 성(性)이 [군자(君子)라는 표현과 어울리도록 기호(嗜好) 대신에] 자연한 이름으로 정해진(則) 것뿐입니다.

若云性非嗜好之類,則‘所性’二字,不能成文。欲ㆍ樂ㆍ性三字,旣爲同類,則性者,嗜好也。

만약에 성(性)이 기호(嗜好)의 부류(類, kind)가 아니라고 말한다면, '소성(所性)' 두 개의 글자들이 문구(文)를 능히 이루지 못합니다.(*1) [그러나] 欲ㆍ樂ㆍ性 세 개의 글자들은 이미(旣) 동일한 부류(同類, the same kinds)들이니(爲, be),(*2) 곧(則), 성(性)이라고 불리는 것(者)은 기호(嗜好)를 말하는 것입니다.

----- (*1) 번역자 주: (1) 예를 들어, 위의 제2-6-1-(v)에 발췌된 "한어대사전"애 주어진 낱글자 "성(性)"에 대한 설명에 따르면, "성(性)" 낱글자의 의미들 중에는 "천부(天賦, 하늘이 부여함)"가 있기 때문에, "君子所性"은 "군자는 하늘이 부여한 바에 있으니"로, 전후 문맥 안에서, 언뜻보기에 유의미하게 이해될 수 있는 것같으나, 그러나 그렇게 이해할 경우에는, 군자(君子)만이 오로지 살아있는 인간(生人)이라는 오류(error)의 결론이 도출됨에 반드시 주목하라. 즉, 군자(君子)만이 오로지 하늘로부터 부여받은 바(天賦), 즉 인성(人性)을 지니고 있는 살아있는 인간(生人)이라는 분명한 오류(error)의 결론이 도출됨에 반드시 주목하라.

(2) 바로 이러한 한 개의 명백한 모순(a clear contradiction)의 문제 때문에, 다산 정약용 선생님께서 이런 지적을 하는 것은, 특히, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 다산 정약용 선생님의 "성(性)" 낱글자의 용례 분석까지 고려하면, 왜 여기서, 위에서처럼, "君子所性"를 "군자는 하늘이 부여한 바에 있으니"로 번역하지 않았는지, 이해할 수 있다는 생각이다:

(*2) 번역자 주: 여기서 다산 정약용 선생님께서 말씀하시듯이, 바로 위의 (*1) 번역자 주에서의 필자의 지적까지 고려하더라도, 그러나 여전히, 오로지(only) 앞에서 맹자님께서 하신 말씀만으로부터 "이들 셋이 동일한 부류(同類, the same kinds)들이다"라는 결론이, 논리적으로 아무런 오류 없는 추론(reasoning)에 의하여, 도출될 수 있는지가 상당히 의문스럽다. ----- (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

바로 위의 (*2) 번역자 주에서 말씀드린 의문점은, 이어지는 필자의 발견에 의하여, 쉽게 해소될 것입니다:

바로 위에서 함께 고찰한 다산 정양용 선생님의 맹자요의 주석에서 핵심 내용은, 결국에, (A) "기호"에, 욕(欲), 락(樂), 성(性)으로 구분되는, 세 부류/종류가 있다는 것인데, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 바로 이 착안(着眼)은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 [주: 위의 제2-3항에서 이미 말씀드린 주소임],

출처 1: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm [기호, 인성] <--- 클릭하여 필독 권고

알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학", 권1, 제4장에 서술된, (B) "호미"에, 리(利), 락(樂), 의(宐, 즉, 宜)로 구분되는, 세 부류/종류가 있다는 설명으로부터 가지셨을 것임을, 필자는 확신합니다.

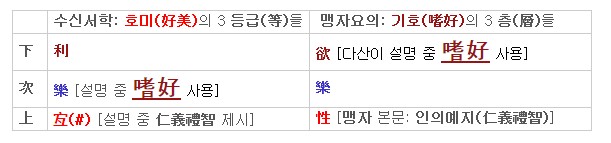

이를 확인하기 위하여, (B) 와 (A)를 상호 비교할 수 있도록 마련된 다음의 표(Table)에서, 下(하), 次(차), 上(상)으로 구분된 각 행(row)에 있는 두 용어들 사이의 상호 대응 관계를 정밀하게 비교/검토하도록 하십시오:

즉, (i) 호미(好美, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)와 기호(嗜好, pleasing and liking, 즐거워함과 좋아함)가 서로 대응함은 이들 두 표현들에 사용된 두 개의 낱글자들의 자구적 의미/어의(語義, literal senses)들 때문이고, (ii) 호미(好美)의 등급(等)과 기호(嗜好)의 층(層)이 서로 대응함은 설명이 필요 없으며, (iii) 호미(好美)의 한 등급인 宐(즉, 宜)(#)와 기호(嗜好)의 한 층인 性이 서로 대응함은, 제시된 용례, 인의예지(仁義禮智) 때문이고, (iv) 호미(好美)의 한 등급인 樂과 기호(嗜好)의 한 층인 樂이 서로 대응함은 설명이 필요 없으며, 그리고 (v) 호미(好美)의 한 등급인 利와 기호(嗜好)의 한 층인 欲이 서로 대응함은, 위에 발췌된, 맹자님의 가르침의 문장, (***) 때문입니다.

----- (#) 게시자 주: 여기서의 차용(借用) 번역 용어 "宐(즉, 宜)"이 윤리적 선(moral good)을 의미함은, 다음의 주소에 있는 글[제목: Ia q5, 선함(호미, 미호, bonum, goodness) [신학대전여행]]에서 확인할 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1888.htm <----- 필독 권고 -----

그러므로, 바로 이 정밀한 비교/검토로부터, 우리는, 위의 제2-5항에 제시된 동일한 결론을, 다음과 같이, 다시 한 번 더 도출합니다:

(이 글의 결론 2) 따라서, 지금까지 위의 제2항에서 정밀하게 고찰한 바에 의하여, 다산 정약용(1762-1836년)의 "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三에서 제시된, 소위 말하는, "성기호설"의 내용 출처 및 자구 출처 문헌들에 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학"이 포함됨을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(5) 따라서, 다산 정약용 선생님께서는, 정이천(程頤, 程二川, 1033-1107년)과 주자(주희, 1130-1200년)의 주장인 "性卽理(성즉리)"에서 "성(性)"이 기호(嗜好), 즉 호미(好美)이며 따라서 "의뢰자"임을 밝힘으로써, "자립자", "의뢰자" 등의 번역 용어들을 전혀 사용하지 않으면서도, 정이천과 주자(주희)의 그러한 주장 자체가 모순(contradiction)을 안고 있는 "어불성설"임을 구체적으로 밝히셨던 것입니다. (이상, 게시자 주 2-6-1-(vi) 끝)

2-6-1-(vii). 이번 항에서는, 맹자님의 원 가르침 문장을 우리말로 번역하면서 "성(性)" 낱글자를, 다산 정약용 선생임의 "기호(嗜好)"로 번역하였을 때에, 본문 내용을 어느 정도 더 잘 이해할 수 있게 되는지에 대하여 검토하도록 하겠습니다.

(발췌 시작)

맹자께서 다음과 같이 말씀하니니라: [기쁨/즐거움(樂)이라는 이로움(利)을 얻기 위하여] 땅을 넓히고 백성을 모으는 것을 군자가 욕구하나(欲, appetite), [그러나] 기쁜/즐거운 바(所樂)가 [거기에] 있지 않도다!

中天下而立,定四海之民,君子樂之,所性不存焉。

천하 한가운데에 서서(立), 4해(四海, 온 세상)의 백성을 자리잡게 함(定, settle)을 군자(君子)가 기뻐하나/즐거워하나(樂), [그러나] 기호(嗜好)하는 바(所性)가 [거기에] 있지 않도다!

君子所性,雖大行不加焉,雖窮居不損焉,分定故也。

군자(君子)는 기호(嗜好)하는 바(所性)에 있으니, [위에서처럼] 비록 크게 행하더라도 더해지지(加) 않고, 비록 가난하게 거처하더라도 잃지(損) 않는데, 이는 구분(分)이 정해져 있기 때문이니라.

君子所性,仁義禮智根於心。其生色也,睟然見於面,盎於背,施於四體,四體不言而喻。

군자(君子)는 기호(嗜好)하는 바(所性)에 있으니, 인의예지(仁義禮智)가 심장(心, heart)에 뿌리를 내리어(根), 그 자람이 생기가 돌아(色), 얼굴(面)에 영민함(睟, clear-eyed)과 밝음(然)이 나타나고, 등(背)에서 넘쳐흘러, 4체(四體, 팔, 다리, 머리, 몸뚱이)에 널리 퍼지니, 4체(四體)는 말 없이 다만(而) 깨우칠뿐이니라(喻). (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 단순한 이러한 교체만으로는 맹자님의 가르침에 대한 이해의 정도다 크게 개선되는 것같지 않으며, 그 주된 이유는 여기서 사용되고 있는 "기호(嗜好)"라는 용어의 자구적 의미/어의(literal sense)인 즐거워함과 좋아함(pleasing and liking)에만 오로지 의존하기 때문일 것입니다.

이제 위의 제2-6-1-(vi)항에서 많이 부족한 죄인인 필자에 의하여 재 정식화된, "기호(嗜好)" 즉, "호미(好美)"의 정의하는 서술문(defining statement)(즉, 이 글의 결론 3)을, 맹자님의 가르침을 우리말로 번역하면서 적용하였을 때에, 본문 내용을 어느 정도 더 잘 이해할 수 있게 되는지에 대하여 검토하도록 하겠습니다.

(발췌 시작)

맹자께서 다음과 같이 말씀하니니라: [기쁨/즐거움(樂)이라는 이로움(利)을 얻기 위하여] 땅을 넓히고 백성을 모으는 것을 군자가 욕구하나(欲, appetite), [그러나] 기쁜/즐거운 바(所樂)가 [거기에] 있지 않도다!

中天下而立,定四海之民,君子樂之,所性不存焉。

천하 한가운데에 서서(立), 4해(四海, 온 세상)의 백성을 자리잡게 함(定, settle)을 군자(君子)가 기뻐하나/즐거워하나(樂), [그러나] [욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는] 자신의 본성(本性, nature)을 드러내는(著, manifest) 바(所性)가 [거기에] 있지 않도다!

君子所性,雖大行不加焉,雖窮居不損焉,分定故也。

군자(君子)는 자신의 본성(本性, nature)을 드러내는(著, manifest) 바(所性)에 있으니, [위에서처럼] 비록 크게 행하더라도 더해지지(加) 않고, 비록 가난하게 거처하더라도 잃지(損) 않는데, 이는 구분(分)이 정해져 있기 때문이니라.

君子所性,仁義禮智根於心。其生色也,睟然見於面,盎於背,施於四體,四體不言而喻。

군자(君子)는 자신의 본성(本性, nature)을 드러내는(著, manifest) 바(所性)에 있으니, 인의예지(仁義禮智)가 심장(心, heart)에 뿌리를 내리어(根), 그 자람이 생기가 돌아(色), 얼굴(面)에 영민함(睟, clear-eyed)과 밝음(然)이 나타나고, 등(背)에서 넘쳐흘러, 4체(四體, 팔, 다리, 머리, 몸뚱이)에 널리 퍼지니, 4체(四體)는 말 없이 다만(而) 깨우칠뿐이니라(喻). (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 바로 위의 번역문이, 맹자님의 원 가르침에 대한 이해의 정도를 대폭 깊어지게 한다는 생각입니다. 그렇치 않는지요?

왜냐하면, 바로 위의 마지막 단락에서, 소인(小人)이 아닌, 군자(君子)가 [욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는] 자신의 본성(本性, nature)을 드러내는(著, manifest) 경우이므로, 그의 욕구(appetite)는, (i) 식욕 등과 같은 본성적 욕구(natural appetite) 때문일 리도 없고, (ii) 황금에 대한 탐욕 등과 같은 감각 욕구(sensitive appetite) 때문일 리도 없고, 따라서 다만 (iii) 지성 욕구[intellectual appetite, rational appetite, 즉, 의지(will), 즉, 心之權의 주체인 사애욕(司愛欲)] 때문일 것임을 알 수 있고, 그리고 그가 기울어지는 대상(object)인 그 무엇(something)은, (i) 다른 사물(外, others)들에 관계하는 좋은 명성이나 명예(令聞) 두터운 재물(豐資) 영광스러운 세(榮勢)의 무리일 리도 없고, (ii) 자신의 몸(身, body)에 관계하는 정력(精力, strength) 미색(美色)의 무리일 리도 없고, 따라서 다만 (iii) 영(神, spirit)에 관계하는 인의예지(仁義禮智)의 무리(屬, group)일 것이기 때문입니다. 이상, 필자의 이해는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학", 권1, 제4장에 근거한 것입니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm <----- 필독 권고

따라서, 인의예지(仁義禮智)는, 살아있는 인간이 영(神, spirit)에 관계하여 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)[즉, 호미(好美), 즉, 기호(嗜好)]의 한 결과이므로, 결코 살아있는 인간의 본성(本性, nature) 그 자체일 수가 없음을 알 수 있습니다.

그런데, 바로 위의 마지막 동일한 단락에서 곧바로 이어서 맹자님께서 인의예지(仁義禮智)가 심장(心, heart)에 뿌리를 내림(根)을 말씀하시는데, 이 말씀도 또한, 많이 부족한 죄인인 필자가 구체적으로 말씀드린 바로 위의 필자의 이해의 연장선 상에서, 잘 이해된다는 생각입니다.

혹시라도, 이 마지막 단락에 대한 기존의 이해/설명들보다 훨씬 더 깊이있고 일관성있다(coherent)고 생각되는, 바로 위에서 말씀드린 필자의 이해/설명를 두고서, 이 글을 읽는 독자들께서는 "우연치고는 기막힌 우연이다"라고만 오로지 말씀하실 것인지요???

이제 위의 제2-6-1-(vi)에서 이미 말씀드린 (이 글의 결론 4)를 다시 한 번 상기하도록 하겠습니다:

(이 글의 결론 4) 따라서, 바로 위에 제시된 필자의 정의(definition)에 의하여, "한문 문화권"의 4서5경들에서 언급되고 있는, 따라서, 다산 정약용 선생님께서 여유당전서, 맹자요의, 권1, 滕文公 第三에서 주로(主, mainly) 언급되고 있는, "성(性)"이란, 마태오 리치 신부님의 "천주실의"에서 언급되고 있는 번역 용어로서의 "인성(人性, human nature, 인간의 본성)"을 말하는 것이 결코 아니고, 욕구(欲, appetite) 때문에 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)[즉, 호미(好美)]을 말함을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 6) 그러므로, 우리는 재 정식화된(re-formulated) 다음의 정의(definition)를 가질 수 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다:

정의(定義) 2: (소순태) [살아 있는 인간의 "본성(本性, nature)"의 드러냄을 위한 변수 표현 "性(성)"] 살아 있는 인간의 "性(성)"이란, 정의에 의하여(by definition), 욕구(欲, appetite)(*1) 때문에 그 무엇(something)(*2) 쪽으로 향하는 자신의 본성(本性, nature)의 드러냄(著, manifestation)을 말한다.

Definition 2: (Sun T. Soh) [A parametric representation "性(성)" for a manifestation of a live human being's nature(本性)] A live human being's "性(성)" is, by definition, a manifestation of his nature(本性), because of his appetite(*1), toward something.(*2)

----- (*1) 게시자 주: 욕구(appetite)에는 (i) 본성적 욕구(natural appetite), (ii) 감각 욕구(sensitive appetite), 그리고 (iii) 지성 욕구[intellectual appetite, rational appetite, 즉, 의지(will)], 이렇게 세 종류들이 있음을 또한 상기하라. 그리고 이에 대한 더 자세한 글[제목: 욕구(appetite)와 욕망(desire)의 차이점 969_토미즘학습]은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1592.htm <--- 필독 권고

(*2) 게시자 주: 여기서 말하는 그 무엇(something)이 세 종류들임은, 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있는 (i) 글1[제목: Ia q5, 선함(호미, 미호, bonum, goodness) [신학대전여행]]과 (ii) 글2[제목: 수신서학 1,4 호미(好美, bonum)의 몇가지 종류들]에서 자세하게 언급되고 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1888.htm <--- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm <--- 필독 권고 -----

2-6-1-(viii). 다른 한편으로, 어떤 대상으로서(as an object) 그 무엇(something)과 관련하여, 살아 있는 인간이 그 무엇(something) 쪽으로 향하는 자신의 기울어짐/경향의 드러냄(著, manifestation)이 "본성(本性, nature)에 부합(符合)함/적합함(宐, honestum, virtuous, fitting, conformity)" 여부(與否)의 판단, 즉, "호미(好美, bonum, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)" 여부(與否)의 판단을 주관함(主)에 관련/관계하는 것은 무엇일까요? 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 다산 정약용 선생님께서는, "바로 이 부분"을 읽고서, 본성(本性, nature)이 바로 그러한 판단, 즉, "자신에게 부합(符合)함/적합함(宐, honestum, virtuous, fitting, conformity)" 여부(與否)의 판단을, 주관함(主) 에 관계하는 자라고 이해하셨다는 생각입니다.

2-6-2. 완전히 다른 한편으로, 다산 정약용 선생님께서는 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 "수신서학"의 권1을 학습하고서도, 국내의 연구자들 사이에서 이미 널리 잘 알려져 있습니다만 많이 부족한 죄인인 필자가 생각하더라도, 자신의 목숨을 부지하기 위하여, 가문이 절멸되는 것을 피하기 위하여, 어쩔 수 없이, 천주교 교리서인 이 책에서 사용되고 있는 천주교 교리와 관련된 용어들 모두를 본인의 저술 과정에서 결코 사용할 수 없는 문제 때문에, "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三에서 제시된, 소위 말하는, "성기호설"이라는 자신의 견해를 밝히는 과정에서, 사실은, 구체적으로 말하지 못한 개념들이 몇 개 있었다는 생각이며, 여기에는, 예를 들어, (i) 사오[司悟, understanding, 즉, 사명오(司明悟)], (ii) 사애욕[司愛欲, intellectual appetite, rational appetite, 의지(will). love](주: 이들 둘 다는 수신서학, 권1, 제3장에서 사용되고 있음) 등의 천주교 핵심 교리 용어들이 포함된다는 생각입니다.

2-6-3. 그리고 또한, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 "수신서학"의 권1, 제3장에서 사용되고 있는 "好美"(liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함)"라는 용어는, 다산 정약용 선생님(1762-1836년)께서 살아계셨던 당시의 조선의 유학자들이 널리 읽었을 것이 분명한, 예를 들어, 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 저서인 한문본 천주교 호교서인 "기인십편", 삼비아시 신부님(1582-1649년)의 저서인 한문본 천주교 교리서 "영언여작", 1643년에 초간된 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 저서인 한문본 천주교 호교서/교리서 "주교연기", 그리고 랑그로이 드 사바냑 신부님(1670-1717년)의 저서인 한문본 천주교 교리서 "진도자증" 등에서 사용되고 있는, "美好"(pleasing and liking, 즐거워함과 좋아함)"라는 용어와 그 자구적 어의/의미(literal sense)가 동일하기 때문에, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 다산 정약용 선생님께서는, 바로 위의 제2-6-2항에서 말씀드린 바와 같은 절박한 생존의 문제 때문에, 부득불, 위의 제2-6-1항에서 말씀드린 바에 근거하여, "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三에서 제시된, 소위 말하는, "성기호설"이라는 자신의 견해를 밝히는 과정에서, "好美"라는 용어 대신에, "嗜好"라는 세속의 단어를 사용하셨다는 생각입니다.(*)

----- (*) 게시자 주: 요즈음에 들어와, "嗜好"라는 세속의 단어는, "취미"(영어: hobby)"로 이해되기도 하나, 그러나 17세기에는 그러한 의미가 아니었음은, 예를 들어, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있는, 양정균의 저서인 "천석명변", 사은, 제15쪽에서 "嗜好"라는 단어가 사용된 전후 문맥의 용례(example)로부타 확인할 수 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr//pundang/4/cb/1562-1627_양정균/1621_천석명변.htm (발췌 시작) 천석명변_25_4은_82-85 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 석씨 4은은 원래 천교의 제1계, 제4계의 말과 유사하나 그러나 실제로는 동일하지 않다고 답변을 시작함. "천지은", "부모은", "군장은", "불은", "천지군친사", "효경부모", "천신", "서경", "천주", "흠숭", "흔선(欣羨)", "기호(嗜好)", "공자", "3계", "7계", "보은" 등의 표현들이 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 여섯 번째 열(column)과 일곱 번째 열을 보라. (이상, 발췌 끝) -----

(이 글의 결론 7) 따라서, 바로 위의 제2-5항 (이 글의 결론 2)와 제2-6항에서 말씀드린 바에 의하여, 다산 정약용(1762-1836년)의 "여유당전서"에 수록된 문헌들(주: 여기에는 "맹자요의", 권1, 滕文公 第三이 포함됨)에서 제시된, 소위 말하는, "성기호설"에 관한 서술들 모두에서, "嗜好"(즉, pleasing and liking, 즐거워함과 좋아함)라는 단어는 모두 "好美"(즉, liking and pleasing, 좋아함과 즐거워함; 라틴어: bonum, 영어: goodness)"로 대체(代替)하여 읽는 것이, 국내에서 다산 정약용(1762-1836년)의 "성기호설"로 불리는 한 개의 개념을, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 "수신서학"의 사고의 틀(the frame of thought) 안에서, 더 나아가, 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)"의 사고의 틀 안에서, 이해하는 데에 훨씬 더 많은 도움이 될 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 2-6: (1) 많이 부족한 죄인인 필자가 지금까지 확인한 바에 의하면, 다산학의 국,내외 연구자들 중에서 지금까지, 필자 이외의 어느 누구도 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학"이 다산 정약용(1762-1836년)의 "성기호설"의 내용 출처 및 자구 출처 문헌임을 실증적으로(positively) 고증/입증한 적이 없었다고 파악되고 있습니다.

(2) 그러므로, 이제 필자의 바로 이 본글/논문에 의하여, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학"이 다산 정약용(1762-1836년)의 "성기호설"의 내용 출처 및 자구 출처 문헌임이 실증적으로(positively) 고증/입증된 이상, 다산 정약용(1762-1836년)의 "성기호설" 전반에 대한 재해석이 반드시 뒤따라야 한다는 생각을 하고 있습니다.

(3) 왜냐하면, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 다산 정약용(1762-1836년)의 "성기호설"에서 핵심적으로 사용되고 있는, 기존의 "성리학/주자학" 분야 용어들 이외의, 한자 용어들의 정의(definitions)들은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글들에서 구체적으로 지적한 것처렴, 또한 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 저서인 "천주실의"에서 사용되고 있는 한자 번역 용어들의 정의(definitions)들을 제시하고 있는, 바로 이 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "수신서학"에 제시된 바를 따르고 있는 것이 분명하기 때문입니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1884.htm <----- 필독 권고 [제목: 천주실의 의 내용 이해를 위한 필독서들에는 수신서학 이 포함된다] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1885.htm <----- 필독 권고 [제목: 영재(靈才) 라는 천주실의 의 신조어 한문 교리 용어의 출처와 의미에 대하여 [capax Dei]] (이상, 게시자 주 2-6 끝)

(이 글의 결론 8) 따라서, 다산 정약용(1762-1836년)의 "여유당전서"에 수록된 문헌들(주: 여기에는 "맹자요의", 권1, 滕文公 第三이 포함됨)에서 제시된, 소위 말하는, "성기호설(性嗜好說)"은, 이보다는, 맹자(盲者)의 성선설(性善說)을 지지함이 분명하게 드러나는 "성호미설(性好美說)"로 불리는 것이 다산 정약용 선생님의 원 의향(original purpose)에 더 부합함(conform, fitting)을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 9) 지금까지 이 글의 제1항과 제2항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, 문도공 다산 정약용 선생님(1762-1836년)께서는, 특별히 "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三에서 제시된 소위 말하는 "성기호설"을 통하여, 당신이 진실로 천주교 신자[주: 영세명은 약망(若望, 요한)]임을 후학들에게 확실하게 밝히셨음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

3. 사료 분석 II 이번 항에서는, 위의 제2-5항에서 (이 글의 결론 2)로서 보고드린 바를, 즉, 성 토마스 아퀴나스(St. Thomas Aquinas, 1225-1274년)의 "신학 대전(Summa Theologiae)", Ia, q5 일반적으로 선함([bonum, goodness, 호미(好美)/미호(美好)]에 대하여가, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 한문본 천주교 교리서 "수신서학"을 경유하여, 문도공 다산 정약용 선생님(1762-1836년)의 "여유당전서", "맹자요의", 권1, 滕文公 第三에서 제시된 소위 말하는 "성기호설"의 근거 문헌임을, 많이 부족한 죄인 필자가 어떠한 과정을 거쳐 처음으로/최초로 찾아내게 되었는지를 말씀드리도록 하겠습니다.

3-1. 이를 위하여, 우선적으로, 그러한 결론에 도달하기까지 그 과정에서, 필자에 의하여 작성된 글들을 연대순으로 나열하면 다음과 같습니다:

3-1-0. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1592-1666_아담_샬/1643_주교연기.htm [최초 작성일자: 2016년 9월 10일] 3-1-1. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1876.htm <----- 필독 권고 [제목: 이벽 성조의 성교요지 3,5-6에서 등간우3 윤출어5 의 출처와 의미에 대하여. 게시일자: 2017-11-05] 3-1-2. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1877.htm [제목: 성교요지 3,4 구주(救主) 라는 성경 용어의 출처와 기원은 천주성교4자경문 이다. 게시일자: 2017-11-09] 3-1-3. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1878.htm [제목: 아담 샬 신부님의 주교연기 초판은 명나라 멸망 이전인 1643년에 발행되었다. 게시일자: 2017-11-23] 3-1-4. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1879.htm [제목: 가돌릭대사전 개정판에 제시된 벽망 에 대한 설명에서 제일 마지막 문장은 명백한 오류이다. 게시일자: 2017-11-23] 3-1-5. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1880.htm [제목: 보유(補儒) 라는 용어의 출처와 기원, 그리고 이 신조어의 의미의 전화(轉化)에 대하여. 게시일자: 2017-11-23]

3-1-6. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1630_수신서학.htm <----- 필독 권고 [작성일자: 2017년 12월 24일] 3-1-7. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1881.htm <----- 필독 권고 [제목: 차용 번역 용어들인 애정(愛情, love) 등 11개의 정(情, passions)들 사이의 유관 관계가 최초로 구체적으로 확실하게 서술된 한문본 문헌은 수신서학 이다. 게시일자: 2017-12-25] 3-1-8. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1884.htm [제목: 천주실의 의 내용 이해를 위한 필독서들에는 수신서학 이 포함된다. 게시일자: 2018-01-02] 3-1-9. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1885.htm [제목: 영재(靈才) 라는 천주실의 의 신조어 한문 교리 용어의 출처와 의미에 대하여 [capax Dei]. 게시일자: 2018-01-05]

3-1-10. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1888.htm [제목: Ia q5, 선함(bonum, goodness) [신학대전여행], 게시일자: 2018-01-14] 3-1-11. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1889.htm [제목: 수신서학 1,1 뜻(意, intention)은 몸을 위한(爲身) 바르게 다스려 기름(修, cultivatiion)의 본원(本源)이니라. 게시일자: 2018-01-16] 3-1-12. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1890.htm [제목: 수신서학 1,3 인간이 향하는 바란 무엇이뇨? 게시일자: 2018-01-16] 3-1-13. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1891.htm [제목: 수신서학 1,4 호미(好美, bonum)의 몇가지 종류들. 게시일자: 2018-01-17] 3-1-14. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1892.htm [주: 본글] [제목: 다산 정약용의 성기호설의 내용출처 및 자구출처 문헌들에 알퐁소 바뇨니 신부님의 수신서학 이 포함된다. 게시일자: 2018-01-17] 3-1-15. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1893.htm [제목: 차용(借用) 번역 용어인 인성(人性, human nature, 인간의 본성)의 정의(definition)에 대하여. 게시일자: 2018-01-18] 3-1-16. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1894.htm [제목: 수신서학 3,2 사애(司愛, will) 는 홀로 자주(自主)의 능력(司, faculty)이 되나니라. 게시일자: 2018-01-21]

게시자 주 3-1: 위의 제2항의 글이 예상했던 것보다 많이 길어져, 제3항은 다음의 주소에 있는 별도의 글에서 말씀드리도록 하겠습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1896.htm <----- 필독 권고

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.) 작성에 소요된 시간: 약320시간 (여기에는, 직접적인 유관 자료들의 조사 및 분석 포함)

0 857 3 |