가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

1791년 진산사건 직후 다수의 국내 성리학자들이 통문/상소들을 올린 결정적 근거는, 이기경의 폭로 배반으로, 성교절요 의 십계명의 제1계 해설들을 읽었기 때문이다Decalogue |

|---|

|

2018-06-06 ㅣ No.1923

게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1923.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서

1-1. 이번 글에서는, 1791년 5월 "진산사건" 직후 다수의 국내 성리학자들이 통문/상소를 올린 결정적 근거는, 벗이었던 이기경의 폭로 배반으로, 성교절요 에 제시된 십계명의 제1계 해설들을 읽었기 때문임을, 실증적으로(positively) 입증/고증하도록 하겠습니다.

1-2. 이를 위하여, 다음에 발췌된 바를 먼저 고찰합시다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1785.htm (발췌 시작) 1. 들어가면서 [내용 추가 일자: 2018년 4월 14일] 1-1. 다음은, 중국에 청나라가 들어서기 바로 직전 명나라 말년인 1643년에 초간된(*) 천주교 예수회 소속의 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 저서인 한문본 천주교 호교서/교리서 "주교연기", 권3 제이설계비 에서 발췌한 바입니다:

----- (*) 게시자 주: 이에 대한 자세한 내용은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 졸글[제목: 아담 샬 신부님의 주교연기 초판은 명나라 멸망 이전인 1643년에 발행되었다]에서 집중적으로 다루고 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1878.htm <----- 바쁘지 않은 분들의 필독 권고 -----

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1592-1666_아담_샬/1643_주교연기.htm (발췌 시작) 주교연기_권3_제이설계비_11-20 (<----- 클릭하십시오) [(2017년 11월 19일) 주: 권3, 제13쪽에, 조상에 대한 제사를 폐할 수 없다는, 다음의 표현이 있음: "범제선조 이진생자지정, 이수사사여생[참조: 事死如事生 (中庸(중용) 19章)] 사망여존지례 고불가폐 ..." [졸번역: 무릇 선조들에게 제사를 지냄은 살아 있는 자들의 정을 다함(盡) 때문에, 죽은 이를 마치 산 이로 섬기는, 없어진 이를 마치 존재하는 이로 섬기는, 예교(禮教, 예의에 관한 가르침)를 시행함(修禮, 주: 한어대사전) 때문이니, 따라서 가히 폐할 수 없으나 ...]] [(2017년 12월 14일) 주: 제6쪽에서 "윤회", "원질", 제7쪽에서 "영혼", "순신", "질", "모", "선령", "천성", "악령", "공변", "심판", "역수", "공의", 제8쪽에서 "공성", "인령", "천신", "윦회", 제9쪽에서 "천당", "지옥", "영혼", "자주지능", "천당지영성", "지옥지영성", "윤회", 제10쪽에서 "질", "모", "도덕", "인의", "윤회", "여래", "태극", "불성", "총귀(總歸, 라틴어: recapitulatio, 영어: recapitulation, 총괄복귀, i.e., altogether revert to)"", "윤회", "원질", "설교", "교인", "원체", "변체", 제11쪽에서 "생혼", "천당", "지옥", "질", "모", "윤회", 제12쪽에서 "혼취지예", "취첩", "전생", "윤회", "극기", "수덕", "장상". "은인", "불효". "불의", 제13쪽에서 "생혼", "불성", "제선조", "천주", "상벌", "지옥", "천당", "윤회", "효은", 제14쪽에서 "윤회", "천당", "지옥" 등의 용어들이 사용되고 있음]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 세 번째 열(column)과 네 번째 열을 읽도록 하라. [이상, 2018년 4월 14일자 내용 추가 끝]

[내용 추가 일자: 2017년 3월 25일] 1-2. 다음은, 야소회 소속의 안드레아 장 로벨리 신부님(1610-1683년)의 저술로서 1673년에 초간된 "진복직지", 상권, 제39쪽에 주어진 십계명 중의 제4계에 대한 해설에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1610-1683_안드레아_장_로벨리/1673_진복직지_원본.htm (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

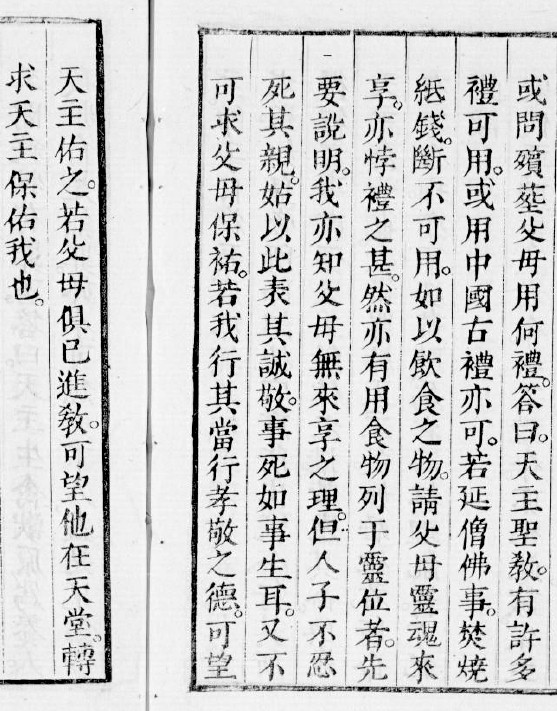

게시자 주 1-2: 위의 발췌문 중에는, 부모를 빈장(殯葬, 장례와 매장을)할 때에, 다양한 예의 사용을 허락하고, 혹은 중국 고례의 사용도 또한 허락한다는 서술과 함께, 부모/조상의 사후에도 이들을 섬기기를 피조물인 산 사람 섬기듯이 하는[事死如事生 (中庸(중용) 19章)] 오로지 정성을 다하는 효도의 행위일뿐임을 밝히는 내용의 문구가 분명히 명기되어 있음에 주목하라.

그리고, 자식이 그 마땅한 효경의 덕을 행하였다면 [천주께서] 부모님을 보우(保佑)해 주실 것을 [기도 중에] 희망하는 것도 가능하고 그리고 또한 만약에 부모님께서 이미 [천주의] 가르침 쪽으로 나아갔다면[예를 들어, 교리 교육을 받기 시작한 화세자이거나, 천주를 증거하기 위하여 목숨을 내놓은 혈세자이거나, 혹은 세례를 받았다면], [부모님께서] 천당에 계시면서 나를 위하여 천주께 전구(轉求)해 주실 것을 희망하는 것도 가능하다는 설명들이 주어져 있음에 또한 주목하라. (이상, 게시자 주 1-1 끝)

1-3. 그러나, 아래에 발췌된, 1705년에 초간된 "성교절요"에 주어진 십계명 중의 제1계에 대한 해설이, [2018년 4월 14일자 내용 추가 시작] (i) 위의 제1-1항에 발췌된 야소회 소속의 아담 샬 신부님(1592-1666년)의 저서로서 1643년에 초간된 "주교연기"에 제시된 서술과[이상, 2018년 4월 14일자 내용 추가 끝], (ii) 바로 위의 제1-2항에 발췌된, 야소회 소속의 안드레아 장 로벨리 신부님(1610-1683년)의 저서로서 1673년에 초간된 "진복직지"에 주어진 십계명 중의 제4계에 대한 해설, 이들 둘 다에 너무나 모순됨에 반드시 주목하십시오: [이상, 2017년 3월 25일자 내용 추가 끝]

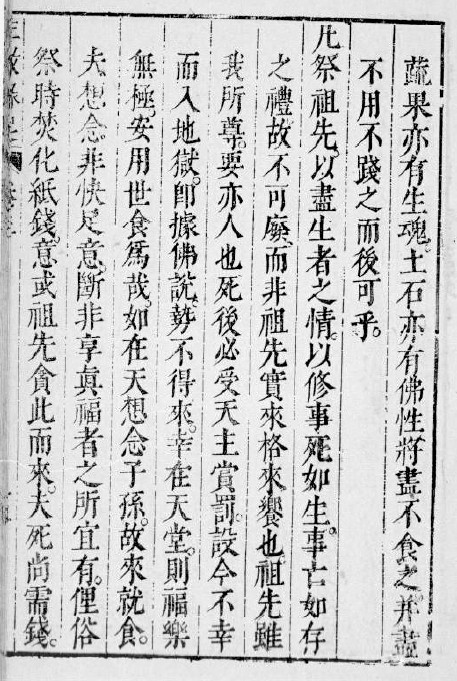

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1668-1742_토마스_오르티즈/1705_성교절요.htm 성교절요_5_10계&성교4규_17-37 (<----- 클릭하십시오) [주: 십계명의 제1계에 대한, 무려 11쪽에 달하는 "유죄" 목록을 나열한, 총 12쪽의 해설에서, 부모/조상의 사후에도 이들을 섬기기를 피조물인 산 사람 섬기듯이 하는[事死如事生 (中庸 19章)] 오로지 정성을 다하는 효도의 행위일뿐인, 따라서, 지중해 지역 및 근동 지역 문화권들에서의 우상 숭배가 절대로 아닌, 조상 제사(祭祀)와 부모 상제(喪制)에 있어서의 공경의 예들 중의 일부에 대하여 "유죄"라고 단죄하고 있는데, 그러나 그러한 판단은, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 가톨릭 보편 교회의 교리서인 트리엔트 교리서(즉, 로마 교리서)에 수록된 십계명의 제1계에 대한 가르침/교리의 범주를 크게 벗어났다는 생각이며, 또한 이러한 종류의 "유죄"라는 단죄의 행위를 명기한 한문본 교리서 "성교절요"를, 교황 교도권의 사전 검열 및 사전 승인의 절차 없이, 출판하여 해당 지역에 먼저 보급하는 행위는, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 명백한 월권의 행위라고 아니 말 할 수 없다는 생각이다. 무슨 말씀인고 하면, 중국에 파견된 성오사정회 소속의 토마스 오르티즈 신부(1668-1742년)가, 젊은 나이인 38세에, 1705년에 바로 위에서 지적한 문제점을 지닌 교리서 "성교절요"를 발행하여 중국 본토 내의 여러 지역들에 먼저 뿌림으로써, 연대순에 있어 그 즉시, 즉, 1706년에, 청나라 황제인 강희제의 "인표 발급"이라는 돌이킬 수 없는 반발을 불러 일으킨 후에, 바로 이러한 반발 등을 기회로 삼으면서 교황 교도권에 사후 결재를 요청하여, 드디어 1715년에 "제조 경공을 금지시키고, 조상의 위패 앞에서 술과 음식을 차려놓고 향을 피우며 절하는 것을 금지한다"는 문구가 명기된 클레멘스 11세 교황 교도권의 칙령을 획득함으로써(출처: 서양자 수녀의 "중국천주교순교사", 제118쪽) 그때까지의 자신들의 잘못된/오류의 판단을 정당화하고자 하는 "이러한 일련의" 행위는, 가히 교황 교도권에 대한 월권이라 아니 말 할 수 없다는 생각이다. 많이 부족한 죄인인 필자가 지금까지 확인한 바에 의하면, "성교절요"는, 그러한 내용이 구체적으로 나열된, 중국 본토에서 발행된 최초의 한문본 교리서이다.]

-----

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

참고 자료: http://info.catholic.or.kr/dictionary/view.asp?ctxtIdNum=3181

그러니까, (i) 단순히 "조상 제사가 우상 숭배이기 때문에 조상 제사를 금지한다"는 문구의 교황 교도권의 명령이 중국 본토에 전달되었을 때에는, 그러나 실제로 조상 제사가 피조물인 산 사람 섬기듯이 하는[事死如事生 (中庸(중용) 19章)] 것임을 잘 알고 있는 중국에 파견된 선교사 신부님들 그리고 중국인들은, "아! 교황님이 이곳 실정을 너무 몰라서 그런 말씀을 하시구나..."라고 충분히 이해하면서, 다른 한편으로, 왜냐하면, 예를 들어, 돌아가신 조부를 천지만물을 창조하시는 창조주로 중국인들 어느 누구도 전혀 생각하지 않기 때문에, "조상 제사는 우상 숭배가 결코 아니므로, 조상 제사는 괜찮다"는 판단을 별 어려움 없이 할 수 있었을 것이나, 그러나

(ii) 예를 들어, "제조 경공을 금지시키고, 조상의 위패 앞에서 술과 음식을 차려놓고 향을 피우며 절하는 것을 금지한다"는 문구가 명기된 클레멘스 11세 교황 교도권의 명령은, 한문 문화권의 유서깊은 미풍 양속인 조상 제사 자체를 두고서 "절대적으로 잘못된 행위"이라고 가르치는 행위에 해당하므로, 지금보다 훨씬 더한 당시의 "유학 한문 문화권" 내에서의 이러한 가르침에 대한 반발은 걷잡을 수 없었을 것임이 불보듯이 뻔하였을 것이라는 생각을 하게 됩니다. (이상, 발췌 끝)

2. 사료 분석 I 이제, 1791년 5월에 발생한 "진산 사건" 이후부터 그해 11월 말 경까지 약 6개월 사이에, 우리나라 조선에서 어떤 일들이 임금 정조 주변에서 발생하였는지, 연대순으로 내려가면서, 그 대강(大綱)을 함께 살펴보도록 합시다.

다음은, 이기경 편 "벽위편", 권1에 연대순으로 기록된 바들 중에서, "무부무군", "교주", "반회", "권일신", "[성교]절요" 등을 핵심 용어/개념들로 삼아, 대강(大綱)에 해당하는 바들을, 아래의 제3항에 발췌된 자료들을 또한 참고하면서, 뽑은 것입니다. 그리고 이러한 날짜들 사이에 홍낙안의 붕당(朋黨)에 의하여 무슨 일들이 있었는지는, 나중에 별도로 요약하여 지적하도록 하겠습니다:

1791년 9월 29일: 홍낙안은, 당시에 좌의정이었던, 따라서 재상(宰相)이었던, 채제공에게 올리는, 따라서, 정의에 의하여(by definition), "長書"(장서)인,(#) 1791년 5월에 발생한 "진산 사건"을 언급하면서 "무부무군"을 언급하고, 사학의 무리들이 경기, 충청도 지방에 늘어나고 있다면서 그 수괴로서 교주가 있음을 언급하나, 그러나 "반회(泮會)" 혹은 "반중(泮中)"[즉, "반촌(泮村)"]을 전혀 언급하지 않는, 그 본문이 약 2,280개의 한자 낱글자들로 구성된, 따라서, 오로지 이 글의 본문 중의 한자 낱글자들의 개수 2,280개만으로는 "장문의 서신"이라고 결코 말할 수 없는, "홍낙안 상(上) 좌상 채제공 서(書)" 제목의 자신의 글[주: 이기경 편 "벽위편", 권1, 제25쪽-33쪽]을 처음으로 작성하여, 채제공에게 들이밀음(抵).

-----

1791년 10월 24일: 당시에 좌의정이었던, 따라서 재상(宰相)이었던, 채제공이, 홍낙안이 1791년 9월 29일자로 자신에게 올린 "장서"의 내용에 대하여 약 한 달이 채 되지 못하는 기간 동안에 사실 관계 등을 확인한 후에, 이 "장서"의 내용을 임금 정조께 보고드린 바는, 역시 "무부무군"을 언급하는, 1791년 10월 24일자 "좌의정 채제공 차자(箚子), 성비(聖批)" 제목의 글[주: 이기경 편 "벽위편", 권1, 제53쪽-58쪽]에 포함되어 있음.(*1)

----- (*1) 게시자 주: 다음의 주소에 접속하면, "승정원일기"에 수록된 1791년 10월 24일자 해당 글을 읽을 수 있음: http://sjw.history.go.kr/id/SJW-G15100240-01800

1791년 10월 30일: "전 가주서(假注書) 홍낙안 문계(問啓) 비지(批旨)" 제목의 글[주: 이기경 편 "벽위편", 권1, 제59쪽-63쪽]에서, 홍낙안이, 4년 전인 1787년 겨울에 발생한 "반회사(泮會事)"에 대하여 처음으로 공개적으로 진술함으로써,(*2) 승정원에서 이 사실을 처음으로 인지하게 되고, 그 결과 이 사실이 공론화 됨.

특히, 이후에 문제가 된 부분에는, (i) 이승훈이 1784년에 귀국하면서 "누백권(즉, 수백권)"의 사서[邪書, 즉, 천주교 관련 책]들을 구입하여 국내로 가지고 들어왔다는 과장된 언급과, 더 나아가, (ii) 이승훈이 이들 사서들을 또한 국내인 조선 안에서 간행하였다는 거짓 언급 등이 포함되어 있음.

[내용 추가 일자: 2018년 8월 16일] (2) 그런데, 이만채편 "벽위편", 권2, 제5쪽에 있는 "홍진사 낙악 여 이진사 기경 서"에는 맨 앞에 이만채에 의한 편집 과정에 추가된 것이 분명한 Remark가 한 개 있는데, 바로 여기서 '"반회"에 참석하였던 강이원이 나가서 사람들에게 서양책 이름들과 사학을 익히는 절차를 전하지 않음이 없었다'라는 설명이 제시되어 있는데, 그러나 바로 이러한 Remark를 통한 설명은 이기경편 "벽위편"에는 없다고 알고 있다. 그런데 이기경의 후손으로서 자신의 웃대 할아버지를 적극적으로 옹호하여야 하는 입장일 수밖에 없는 것이 이기경의 현손(4대손)인 이만채이므로, "이 설명"을 역사적 사실로서 액면 그대로 신뢰하는 데에는 상당한 문제점이 있다는 생각이다.

왜냐하면, 예를 들어, 이만채 편 "벽위편", 권2, 제2쪽b에 있는 "부(附) 갑진 여 권철신 겸정(兼呈) 사흥(士興) 서"(#)의 본문에서 언급되고 있는 덕조[주: 이벽 성조의 자(字)]를 두고서, 필사 과정에서 혹은 이만채에 의하여 편집 과정에서 추가된 각주에서, 전혀 예상 밖으로, "미상(未詳)"이라고, 즉, 이만채 자신은 "덕조가 누구인지 알지 못한다"고 밝히고 있는데, 그러나 바로 이 주장은, 본문에서 언급되고 있는 동일한 시기를 살았던, 이벽 성조와의 밀접한 교류 때문에, 이벽 성조에 의한 선교/전교(mission)/복음화(evangelization) 활동의 결과 때문에, 천주교 신앙을 받아 들이게 된, 다른 이들의 자(字)들을 이만채가 매우 정확하게 잘 알고 있으면서도 유독 덕조가 누구인지 알지 못한다는 것인데, 이것은 참으로 납득하기 어렵다. 이만채가 정말로 알지 못하였기 보다는, 예를 들어, 이벽 성조의 순교, 즉, 이벽 성조가 자신의 아버지에 의하여 살해된 사건과 관련하여, 의도적으로 감추려고 하는 관련된 그 무엇이 있을 수도 있다는 생각을 하게 된다.

----- (#) 게시자 주: 여기서 사흥(士興)은 이기양의 자(字)이다. 그런데 바로 이 서신은 이기경 편 "벽위편"에는 수록되어 있지 않다. -----

더 나아가, 필자가 직접 확인한 바에 의하면, 한문본 이만채 편 "벽위편" 혹은 그 번역서인 "천주교 전교 박해사"[주: 김시준 번역]을 읽을 때에, 다음과 같이, 매우 조심하여야 하는 점들이 있다: (i) 필사 과정에서 혹은 이만채에 의한 편집 과정에서 추가된 Remarks들에서 제시하는 설명들을 역사적 사실로서 얼마나 신뢰할 수 있는가 하는 문제, (ii) 이 이만채 편 "벽위편"의 본문을 그 필사 대본인 이기경 편 "벽위편"의 본문과 정밀하게 비교/검토를 해보면, 이만채 편 "벽위편"에는 누락/삭제된 부분들이 더러 있는 문제. 그리고 (iii) 필사 과정에서 혹은 이만채에 의한 편집 과정에서 삽입된 Remark가 인접한 본문과 명확하게 구분되지 않는 문제.

예를 들어, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, "한국민족문화대백과사전"에 수록된 강이원(姜履元)에 대한 설명 중에는 상당히 부정확한 서술들이 있는데, 그 이유들 중에는 지금 지적한 이러한 문제점들이 포함된다는 생각이다: http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0001352

바로 이러한 문제점들은, 더 근본적으로, 한국 천주교 박해사의 가장 기초적 골격 사료로서 현재까지 받아들여지고 있는 것으로 보이는 이만채 편 "벽위편"을 어느 정도까지 신뢰할 수 있는지의 문제로 결국에 귀착되며, 따라서 이 문제의 해결을 위하여 이기경 편 "벽위편"을 우리말로 직역 번역할 상당한 필요성이 있다는 생각을 하게 된다. [이상, 2018년 8월 16일자 내용 추가 끝] -----

1791년 11월 2일: "재차 문계(問啓) 비지(批旨)" 제목의 글[주: 이기경 편 "벽위편", 권1, 제63쪽-67쪽](*3)에서, 홍낙안이, 4년 전인 1787년 겨울에 발생한, "반회사(泮會事)"에 대하여 더 자세하게 진술하면서, (i) 자신이, "반회(泮會)"의 목격자인 이기경으로부터,(*4) 이후에 소위 "반회사(泮會事)"라고 불리는, 반촌(泮村)에서의 만남의 사건에 대하여 1787년 겨울에 전해 들었음을 언급하고, (ii) 1791년 봄에 발생한 "진산 사건"에 대하여 자신이 알아 본 바를 언급하는 과정에서 몇 권의 사서[邪書, 즉, 천주교 관련 책]들이 진산 사건이 발생한 지역에서 읽혔음을 언급하였으며, (iii) 이기경이 목격 당시에, 말하자면, 몇 권의 동일한 사서들을 또한 목격하였다고 독자들이 이해할 수 있도록 언급하고, 그리고 또한, (iv) 권일신이 그들의 교주라고 처음으로 지목함으로써, 승정원에서 이러한 여러 사실들 사이에 있을 수 있는 관계에 더욱 더 초점을 맞추도록 하였다는 생각임.(*5)

----- (*3) 게시자 주: 이 글은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 1791년 11월 3일자 "승정원일기" 중에도 기록되어 있다는 생각임[주: 검색 key word: 성교천설]: http://sjw.history.go.kr/id/SJW-G15110030-01200

그리고 다음의 주소에 접속하면, 1791년 11월 3일자 "조선왕조실록" 우리말 번역본을 읽을 수 있다는 생각임: http://sillok.history.go.kr/id/kva_11511003_002

(*4) 게시자 주: 바로 이 진술 때문에 이기경은, 당시에 상중(喪中)에 있었음에도 불구하고, 아래에 간략하게 소개된, 1791년 11월 13일자로 올린 상소문에서, 1787년 겨울에 발생한, "반회사(泮會事)"에 대하여 위의 두 번의 홍낙안의 진술들 보다 훨씬 더 구체적인 서술을 하지 않을 수 없도록, 엮이게 됨. -----

1791년 11월 11일: [주: 이기경 편 "벽위편", 권1, 제127쪽-128쪽](*6) "진산 사건"과 관련하여 형조가 문초하는 과정에서, 최인혁이 언급되는 부분에서, 1789년 봄 어느날 [최]필공(必恭)이 [저(정인혁, 鄭麟赫)에게] 와서 말하기를, "[그(권일신)가] 그의 집(渠家)에 도달하여(到) 고학(高學)을 극구 칭찬하는(盛稱) 까닭에, 그래서 가서 보았는 즉, 천당 지옥 등에 대한 설(說)이었으며, 다양한 교유(敎諭)였고, 그 학문(學)을 믿는 것에 유익하였으며, 책자(冊子)들, 즉, 수진[일과](袖珍) 1책, [성교]절요(切要) 상 1책, [천주]실의(實義) 2책, [진도]자증(自證) 4책에 이르러(至), 또한 [최]필공(必恭)의 처소(處)에서 [그(권일신)가] 빌려 보았다"고 말함으로써, 이러한 내용이 처음으로 형조에 인지되고, 그 결과, 특히 이들 책들의 이름들이 공론화 됨.(*7)

---- (*6) 게시자 주: 특히 이 기록은 이만채 편 "벽위편"에 없다고 알고 있으며, 그러나, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 1791년 11월 11일자 "승정원일기"에 이 내용이 기록되어 있음: http://sjw.history.go.kr/id/SJW-G15110110-01600

(*7) 게시자 주: 특히, "성교절요" 제목의 책의 존재가 조선의 성리학자들 사이에 처음으로 널리 알려지게 되었음에 반드시 주목하라. 왜냐하면, 당시의 관학인 성리학자들의 무부무군 주장의 근거가 바로 이 책이기 때문임.

1791년 11월 12일: 바로 이 날은, 사고(史庫)와 옥당(玉堂, 즉, 홍문관) 등에 예전부터 소장해 오던 "진정서상(進呈書像)"과 "주교연기(主敎緣起)" 등의, 몇 십 편질(編帙)보다도 더 많은, 다수의 한문본 천주교 교리서/호교서 문헌들이, 수찬 윤광보(尹光普)의 상소에 대한 임금 정조의 비답에 따라, 홍문관에서 불태워진 날임.(*8) 그리고 다음의 주소에 접속하면, 이에 대한 더 자세한 내용을 읽을 수 있음: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1922.htm <----- 필독 권고

-----

(2) 이날 소각된 책들은 한문본 천주교 호교서/교리서들이었지, 예를 들어, 1792년에 임금 정조가 수원(水原)의 화성(華城) 축조를 다산 정양용에게 명하면서, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 테렌츠 신부님(1576-1630년)이 1627년에 왕징의 도움을 받아 저술한 "[원서]기기도설" 책을 정약용에게 하사하여 정약용이 기중가를 제작하는 데에 참조할 수 있게 한 것으로 보아, 중국의 청나라 황제 옹정제에 의하여 1726년에 초판 출판된 백과사전인 "고금도서집성"에 포함된 "기기도설"은 이날 소각되지 않았음을 볼 때에, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 예수회 소속의 선교사 신부님들이 전해준, [예를 들어, "천학초함"의 경우이라면 "기편(器篇)"에 속하는 문헌들로 분류가 될] 실학 관련 문헌들, 즉, 한문본 자연과학 및 공학 관련 문헌들까지 이날 무조건적으로 모두 불태우지는 않았을 것으로 생각된다.

(3) 그런데 윤광보(尹光普)가 이날 상소를 올리고 임금 정조가 급히 이러한 소각 조치를 취한 이유들에는, "성교절요"에 서술된 십계명 중의 제1계에 대한 해설 때문에, 임금 정조 자신이 장차 처하게 될 수도 있는 위험을 사전에 차단하기 위함도 또한 포함되었을 것이다.

(4) 다른 한편으로, 이러한 소각 조치도 부족하다 싶어, 다음날 이기경은 자신이 올리는 상소에서 "성교절요"에 어떠한 내용이 있는지를 더 구체적으로 공개하였다는 생각이다.

(5) 그러나, 바로 이날 무슨 일이 발생하였는지에 대하여, 이기경 편 "벽위편" 및 이만채 편 "벽위편" 어디에도 자세한 내용 전달이 없는 것에 대하여, 참으로 납득할 수 없다. -----

1791년 11월 13일: [주: 이기경 편 "벽위편", 권1, 제139쪽-151쪽] 이기경은, 당시에 상중(喪中)에 있었음에도 불구하고, 1791년 11월 13일자로 올린 상소문[제목: "초토(草土) 신 이기경 소(疏)"]에서, 1787년 겨울에 발생한, "반회사(泮會事)"에 대하여 위의 두 번의 홍낙안의 진술들 보다 훨씬 더 구체적인 서술을 하면서, 특히 1791년 11월 11일자에 4 종류들의 한문본 천주교 교리서들의 제목들이 형조에 인지되어 공론화가 이미 진행된 이후에, 또다시 "천주실의", "성세추요", 그리고 "진도자증"을 거명하면서, 특히 "麪酒"(면주)라는 용어를 알리면서 또한 이 용어와 관련된 영성체의 효능에 대하여 서술함.(*9)

-----

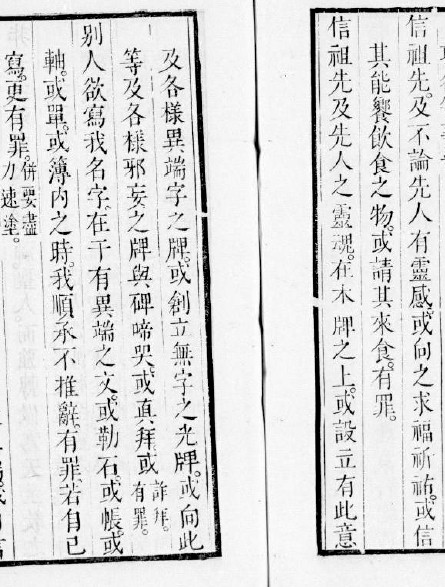

(2) 그리하여 그 결과, 조선의 성리학자들이 이들 네 종류들의 한문본 천주교 교리서들 중의 어느 책에 "麪酒"(면주, 즉, 면병과 포도주)라는 용어가 사용되고 있는지를 손쉽게 찾아볼 수 있는 길이 널리 공개되었던 것인데, 문제는, (i) 이들 네 종류들의 한문본 천주교 교리서들 중에서, "성교절요"에만 오로지 "麪酒"(면주)라는 용어가 사용되고 있기 때문에, 일단 이 책을 입수하여 들여다보게 되면 또한 "성교절요"의 다른 부분에 천주교[즉, 천주의 가르침]를 비판할 만한 확실한 근거가 되는 어떤 내용이 서술되어 있는지 또한 정밀하게 들여다보게 될 것인데, 설상가상으로, (ii) 이들 네 종류들의 한문본 천주교 교리서들 중에서 특히, 광동성 조경(肇慶)에서(#), 중국에 파견된, 예수회 소속이 아니고, 성오사정회(즉, 성아우구스티노회) 소속의 선교사 신부였던 토마스 오르티즈(1668-1742년)에 의하여 1705년에 초판된 "성교절요"에 서술된 십계명의 제1계 해설에서만 오로지, "진배(眞拜)" 그리고 "사배(詐拜)" 둘 다를 유죄(有罪)라고 지적하고 있기 때문에, 조상 제사와 관련하여 조선의 성리학자 모두가 대단히 크게 놀라지 않을 수 없는 내용임이 분명한 "성교절요"의 바로 이 부분을 읽은 조선의 성리학자들이 이구동성으로, 이러한 서술을 두고서, "한문 문화권"의 유교 고유한 미풍 양속인 "효 사상"에 크게 위배되는, "무부무군"이라는 비판을 아니 할 수 없도록, 그들을 이기경이 자신의 상소문을 통하여 교묘하게 널리 선동하였음이, 가히 자명하다 아니 말 할 수 없음.

-----

게시자 주 2: (1) 그런데, 바로 위에서, 사료 분석 I로서, 간략하게 말씀드린 바로부터 다음의 결론들을 도출할 수 있다는 생각입니다:

-----

(2) 아래의 제3-5항에 발췌된 바, 즉, 이기경이 1791년 11월 13일자로 올린 상소문[제목: "초토(草土) 신 이기경 소(疏)"]에서, 1789년 이전에, "이기경이 자신을 시기(jealousy)한다"고 정약용이 말하였음을 전해 들었다고 이기경이 서술하고 있는 부분인, 제(15)항을 또한 꼭 읽도록 하라.

(3) 다음의 주소에 접속하면, "질투(envy)"와 "시기(jealousy)"의 차이점에 대한 글들을 읽을 수 있다. 일반적으로, 정의에 의하여(by definition), "질투"는 "시기"이나, 그러나 그 역은 성립하지 않음"을 항상 기억하도록 하십시오. 특히 국내의 인문학 전공자들의 필독을 요구합니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/envy_vs_jealousy_concept_error.htm <----- 필독 권고

왜냐하면, 만약에 이기경의 "그러한 수준의 폭로"가 없었더라면, 홍낙안이 1791년 5월에 발생한 진산 사건에 대하여 대단히 적극적으로 알아보지 않았을 것이며, 더 나아가, 임금 정조에게 직접 상소하지 않고, 굳이 당시에 좌의정이었던 채제공에게 "장서(長書)", 즉, "상재상서(上宰相書)"를 1791년 9월 29일에 들이밀 확고한 대의명문을, 그리하여 그 결과, 당시에 임금 정조의 총애를 받고 있던 채제공파를 무너뜨릴 수 있는, 확실한 이유를, 확보할 수 없었을 것이기 때문입니다.

그리고 지금 지적한 바는, 다음에 발췌된, 당시의 홍낙안의 악의적 행태에 대한 임금 정조가 인지하였거나 혹은 파악하고 있었던 바들을 살펴보면 알 수 있습니다:

출처 1: http://sillok.history.go.kr/id/kva_11510025_001 [주: 1791년 10월 25일자 임금 정조의 말씀] 洪樂安長書, 果何意耶? 以言語傳說於卿, 有何不可, 而必以長書耶? 我國事, 皆勇於私鬪, 則樂安書, 必有所以臺批中機關二字, 意有在焉。

홍낙안의 장서(長書)(*1)는 과연 무슨 의도에서 나온 것인가. 말로 경에게 얘기하는 것이 무슨 안될 문제가 있기에 굳이 장서(長書)(*1)를 보냈단 말인가. 우리 나라는 모두가 사적인 싸움에 용감한 것으로 볼 때 낙안의 글은 반드시 까닭이 있을 것이다. 대간의 계사에 대해 내린 비답 속에 기관(機關)207) 이란 문구를 썼던 것은 그만한 이유가 있었다.

----- (이상, 발췌 끝)

출처 2: http://sillok.history.go.kr/id/kva_11602017_004 <----- 바로 아래의 출처 3에 발췌된 바를 읽기 전에, 필독 권고 [주: 1792년 2월 17일자 사직(司直) 정창순의 상소]

출처 3: http://sillok.history.go.kr/id/kva_11602017_003 [주: 1792년 2월 17일자 임금 정조의 말씀] 大抵樂安, 苟有眞箇攻邪學之心, 則上疏陳聞可也, 貽書大臣, 至再至三, 期於轉徹亦可也, 而不此之爲, 一邊長書, 一邊流播, 異趣之人, 無不傳說, 殆若置郵而傳命, 甚至登徹筵席, 此其用意之專在左相, 明若觀火。 渠之蹤跡蹊徑, 自上亦豈無聞知之事? 樂安之一番處分, 予意已定, 而猶未到底綻露, 故姑此遲待。 如樂安者, 終逭於法, 則豈可曰威福之在上乎?

대저 낙안(樂安)이 참으로 사학(邪學)을 공박하려는 마음이 있으면 상소하여 알리는 것도 옳고 대신에게 글을 두번 세번 보내어 기어코 임금에게 전달하여 알리도록 하는 것도 옳은데, 이러한 일을 하지 않고 한편으로는 장서(長書)를 쓰고 한편으로는 전파시켜 뜻이 다른 사람들까지도 말을 전하여 마치 역마를 타고 명령을 전달하듯이 하여 연석(筵席)에까지 알려지기에 이르렀으니 그의 용심(用心)이 오로지 좌의정(*2)에 있었음은 불을 보듯 훤하다. 그의 행적과 노선에 대하여 위에서 또한 어찌 들어 아는 것이 없겠는가. 낙안(樂安)을 한번 처리하는 것은 내 뜻을 이미 정하였으나 아직까지 다 드러나지 않았으므로 우선 기다리는 것이다. 낙안과 같은 자가 끝내 형벌을 받지 않는다면 어찌 위복(威福)의 권한이 위에 있다고 할 수 있겠는가.

-----

(이 글의 결론 4) 수백 년에 걸쳐 조선의 사고(史庫)와 옥당(玉堂, 즉, 홍문관) 등에 수집된 다수의 한문본 천주교 문헌들이 일순간에 불태워지게 된 것은, 진산 사건 그 자체 때문이 아니라, 바로 이 사건을 야기한, 1791년 11월 11일에 그 이름이 공론화된, "성교절요"에 서술된 십계명 중의 제1계에 대한 해설을, 임금 정조뿐만이 아니라 조정의 대신들 모두가 읽었기 때문이었을 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 2: (2) 다음은, 1791년 진산 사건으로부터 만 10년 뒤인 1801년에 황사영 백서 사건이 발생하였을 때에, 홍희운(즉, 홍낙안)과 이기경이 질투(envy)하여, 정약전과 정약용 형제를 죽이려고 얼마나 노력하였는지 알 수 있는, 다산 정약용 선생님의 "여유당전서", 다산시문집 제15권 > 묘지명 > 선중씨(先仲氏)의 묘지명 에서 발췌한 바입니다:

(발췌 시작) 이해 가을에 역적 황사영(黃嗣永)이 체포되어 도천(滔天)의 흉계(凶計)가 담긴 황심(黃沁)의 백서(帛書)가 발견되자, 홍희운(洪羲運)(*)ㆍ이기경(李基慶) 등이 모의하기를, “봄에 있었던 옥사(獄事) 때에 비록 많은 사람을 죽였으나 정약용 한 사람을 죽이지 않는다면 우리들이 죽어 장사지낼 곳도 없게 될 것이다.” 하고는, 자신들이 직접 대계(臺啓)를 올리기도 하고, 혹은 당로자(當路者)를 공동(恐動 위험한 말로 겁주는 것)하여 상소ㆍ발계(發啓)하게 하여, 약전과 약용을 다시 잡아들여 국문하고, 이치훈(李致薰)ㆍ이학규(李學逵)ㆍ이관기(李寬基)ㆍ신여권(申與權)도 함께 잡아들이기를 청하였으니, 그 뜻은 오로지 나를 죽이는 데 있었다. 그들이, “저 여섯 사람은 역적과 매우 가까운 인척(姻戚)이니, 그 흉계(凶計)를 알지 못했을 리가 없다.” 하니, 재신(宰臣) 정일환(鄭日煥)이, “저들의 이름이 역적의 초사(招辭)에도 나오지 않았고 흉서(凶書 백서(帛書))에도 나오지 않았는데, 반드시 알지 못했을 리가 없다는 말로써 그들을 얽어 넣어서야 되겠는가?” 하였고, 상신(相臣) 심환지(沈煥之)도 역시 그렇다고 하였다. 봄 옥사 때 이미 작처(酌處)가 내려졌는데도 이기경(李基慶) 등이 그 처분을 거두고 다시 잡아다가 국문하기를 청하니, 심환지가 이들의 계사(啓辭)를 윤허하기를 청하여 여섯 사람을 잡아들였다. 이것이 이른바 동옥(冬獄)인데, 사건을 조사하였으나 증거가 없어 옥사가 또 성립되지 않았다. 이때 벗 윤영희(尹永僖)가 우리 형제의 생사(生死)를 알려고 대사간 박 장설의 집으로 탐문하러 갔더니, 마침 이때 홍희운이 왔으므로 윤영희는 옆방으로 숨었다. 홍희운이 성질을 내며 주인 박장설에게, “천 사람을 죽인들 약용을 죽이지 않으면 무슨 소용이 있는가?” 하니 박 장설이 “사람의 생사는 본인에게 달린 것이어서 저가 살 짓을 하면 살고 저가 죽을 짓을 하면 죽는 것이니, 저가 죽을 짓을 하지 않았는데 어찌 저를 죽인단 말이오.” 하였다. 희운은 나를 죽일 논의(論議)를 하도록 권하였으나 박장설은 듣지 않았다.

----- (*) 발췌자 주: 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 홍낙안이 홍희운으로 개명을 하였으므로, 홍희운은 홍낙안과 동일인이다. 참고로, 홍낙안의 집안인 풍산 홍씨 일가는, "낙(樂)"자 항렬자를 가진 자들 중에서 천주교 신자들이 적발되자, 항렬자 "낙(樂)"을 "희(羲)"로 바꾸었다고 함: http://people.aks.ac.kr/front/tabCon/exm/exmView.aks?exmId=EXM_MN_6JOc_1790_011047 (이상, 발췌 끝)

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1668-1742_토마스_오르티즈/1705_성교절요.htm 성교절요_6_성사지적&부록_37-69 (<----- 여기를 클릭하십시오) [주: 여기서 7성사에 대한 해설이 주어지고 있는데, 특히, 신품성사에 대한 해설의 각주에서, "이 성사의 적(迹, sensible sign, mystery)은 중인(衆人, laymen)들이 가히 받는(領) 바에 속하지 않으며, 이러한 까닭으로 [ 이 성사에 대하여 더 이상] 분명하게 해설하지 않느니라"라는 언급이 제일 마지막에 주어져 있음.]

[내용 추가 일자: 2018년 7월 18일] (발췌 1 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 세번째 열(column)부터 읽도록 하라.

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1934.htm (발췌 시작) 무릇 성사의 표적(聖事迹, Sacraments)들이 성총(聖寵, graces)들을 주입(注入)한다고(生, infuse) 일컫는 바는 능히 스스로 그것들을 주입(注入)하는(生, infuse) 것이 아니고, 겨우(不過) 성총(聖寵, graces)들을 주입(注入)하는(生, infuse) 기구(器具)들이 될 뿐인 즉(卽), 천주께서 그들을 사용하시는 바로써 그것들을 주입(注入)하십니다(生, infuse). 대략 마치 공장(工匠)이 기구(器具)를 사용하여 누대(樓整)를 가지런히 할(整) 수 있는 것처럼, 어떻게 기구(器具)가 스스로 그것을 능히 가지런히 할(整) 수 있는지요? 틀림이 없이(然) 성사의 표적(聖事迹, Sacraments)들이라는 것은 비록 본래 그들을 받는 자들의 영혼들에 성총(聖寵, graces)들을 주입(注入)함(生, infuse)을 가짐에도 불구하고, 누누이(屢屢) 그들을 주입(注入)하는(生, infuse) 것이 아니고, 겨우(不過) 그들을 받는 자들의 선과 악에 비추어서(照) [천주께서] 그들을 혹은 주입(注入)하시거나(生, infuse) 혹은 주입(注入)하시지(生, infuse) 않거나 할 뿐입니다. 인간들이 만약에 천주께서 정한 바인 규칙(規, rules)들을 따르면서(遵) 그들을 받는다면, 그들이 자신들의 영혼들에 성총(聖寵, graces)들을 [천주께서] 주입(注入)하심(生, infuse)을 얻을 것이나, 인간들이 혹시라도 규구(規矩, rules)들을 배역(背逆)하면서 그들[즉, 성사의 표적들]을 받는다면, 그들[즉, 성사의 표적들]은 [천주께서] 성총(聖寵, graces)들의 효과/결과(效, effect)를 주입(注入)하심(生, infuse)에 있어 짐을 지지(負) 못할 뿐만이 아니라, 심지어(且, even) [천주께서 그러한 자들에게] 한 건(一件)의 대죄(大罪, mortal sin)를 추가하십니다. 이들의 양약(良藥)은, 비록 본래 능히 병(病)을 치유할 수 있음에도 불구하고, 번번이(每每) 치유하는 것이 아니고, 겨우(不過) 인간들의 자품(資稟)에 비추어서 혹은 치유하거나, 혹은 치유하지 않고 또한 병(病)을 추가할 뿐입니다. 성총(聖寵, grace)이라고 일컫는 바는 곧 인간들의, 형상이 없는, 영(神, spirit)에 하사하시는 바인 은혜(恩, favor)이며, 그것을 세움으로써 성인(聖人, saint)이 되는데, 성인(聖人)이라는 자들은 세상에 있으면서 천주의 의자(義子)[즉, 하느님의 입양 자녀(adopted children)]들(*)이 되어, 죽은 후에 모두, 천주 대부(大父)의 영원한 형통인, 천당(天堂)의 영복(永福)에 함께합니다(偕).

----- (이상, 발췌 끝) (이상, 발췌 1 끝) [이상, 2018년 7월 18일자 내용 추가 끝]

(발췌 2 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 네 번째 열(column)부터 읽도록 하라.

(발췌 2 중의 유관 단락의 우리말 번역 시작)

-----

http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/540.htm [주: 2005년 6월 30일자 졸글에서 Elilogue 항 참조]

(발췌 3 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)부터 읽도록 하라. (우리말 번역) "신품(神品)"이라는 "성사(聖事)의 적(迹, 감지할 수 있는 표적(表迹), sensible sign, mystery)"

신품(神品, Holy Orders)이라는 것은 또한 우리의 주님이신 예수님께서 정하신(定) 바인 예식(禮, rite)인데, [당신의] 거룩한 가르침(聖教, holy teaching) 안에 사람을 존고(尊高)의 지위에 세우심(立)으로써, 그(其, he)로 하여금(令), 본위(本位)에 속하는 바인 [당신의] 가르침 중(教中)의 [성스러운] 일들을 능히 행할 수 있도록 하시고자, [그에게 신품을] 하사하시어(賜之), "성체(聖體)"라는 "성사(聖事, 즉, 천주성우(天主聖祐), 즉, 예수님의 가르침 중의 은총)의 적(迹, 감지할 수 있는 표적(表迹), sensible sign, mystery, mysterion)"을 성취할 수 있게 하시고, 천주의 능력 쪽으로 제사를 지낼 수 있게 하시며, 그리고 사람의 죄들을 풀어서 용서하는(解赦) 권한(權, authority)에 도달할 수 있게 하셨습니다.

이들 모두는 신품(神品)의 효과/결과(效, effects)들이 됩니다. 신품은 상(上)과 하(下)로 일곱 급(級)들을 포함하는데, 무릇 탁덕(鐸德)을 받음(領)[즉, 사제품]에까지 도달한 상급자들인 바로 이분들만이 오로지 성체(聖體)의 능력(能, capability)을 성취함을 획득하고, 사람들의 죄들을 사면하는 권한에까지 도달함(及, reach)은, 다만 바로 이 "신품(神品)"이라는 "성사(聖事, 즉, 천주성우(天主聖祐), 즉, 예수님의 가르침 중의 은총)의 적(迹, 감지할 수 있는 표적(表迹), sensible sign, mystery)"에 말미암으므로(因), 중인(衆人, laymen)들이 가히 받는(領) 바에 속하지 않습니다. 이러한 까닭으로 [여기서는 이 성사에 대하여 더 이상] 분명하게 해설하지 않습니다. (이상, 발췌 3 중의 유관 단락의 우리말 번역 끝) -----

왜냐하면, 우리나라 조선에 전래된 것이 이미 확인된 한문본 천주교 교리서들 중의 다수의 한문본 천주교 교리서들에는 일곱 성사들에 대한 언급이 없는 경우가 많으며, 설사 일곱 성사들을 언급한다고 하더라도, 그러한 언급을 하고 있는 다른 한문본 천주교 교리서들보다 훨씬 더 많이 일곱 성사들에 대하여 대단히 자세하게 서술하고 있는 "성교절요"는, 많이 부족한 죄인인 일천(日淺)한 필자가 생각할 때에, 또한 상당히 쉽게 서술되어 있기 때문에, 예를 들어, "비록 이승훈이 1784년에 귀국할 때에 이 책을 구입하여 국내로 가지고 들어왔으나, 그리고 거의 2년의 긴 기간 동안에 걸쳐 이 책을 읽었음에도 불구하고, 이 책에 서술된 일곱 성사들에 대한 입문들과 해설들을 학습하고서도 그 내용을 이해하지 못하였을 수도 있다"는 등의 주장은, 여문(儷文/騈儷文) 형식의 한시의 작문에도 능숙하였던 양반 신분의 유학자로서의 이승훈의 학덕(學德)의 수준과 능력을 대단히 무시하는, 가히 어불성설이라 아니 말 할 수 없기 때문입니다.

(이 글의 결론 9) (i) 아래의 제3-4항에 안내된, Hiuenchen이 이승훈에게 보냈다는 서신의 우리말 번역문의 내용과 (ii) 위의 (이 글의 결론 6) 바로 아래에 있는 "(이 글의 결론 6) 및 아래의 (이 글의 결론 9) 둘 다를 위한 게시자 주"에서 필자에 의하여 제시된 "성교절요" 중의 유관 본문들에 대하여 실증적으로(positively) 입증/고증하는 사료 분석에 근거하여, 1786년 봄에 이승훈에 의하여 시작되었다고 알려진, 소위 말하는 "망행성사"가 1787년10월 이전의 어느 시점에 중지가 된 결정적인 이유는, 바로 이 어느 시점 직전에 이승훈 등이 "성교절요" 중의 유관 부분들을 읽었기 때문임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

3. 사료 분석 II

이번 항에서는, 바로 위의 제2항에서 말씀드린 요약 서술과 다수의 결론들을 실증적으로(positively) 뒷받침하는 사료들 중의 몇 개를 함께 고찰하도록 하겠습니다.

3-1. 다음은, 이기경 편 "벽위편"(즉, 양수본 "벽위편")에서 발췌한 바인데, 이만채 편 "벽위편"에는 누락되고 자료로 알고 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1756-1819_이기경/벽위편_권1_39_4_형조계사(최돈행_최인길_정인혁)_제127-128쪽.htm (발췌시작) 게시자 주: "[성교]절요"가 거명되고 있는 부분은, (i) 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽에서 두 번째 열(column), 그리고 (ii) 바로 아래에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 네 번째 열이다.

(이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-1: 많이 부족한 죄인인 필자가 확인한 바에 의하면, 바로 위에 발췌된 바가 포함된 바로 위의 출처에 있는 바는, 이기경의 현손(즉, 4대 자손)으로 알려진 이만채에 의하여, (i) 이기경 자신이 남긴, 1801년까지의 천주교 박해 관련 기록인 이기경편 "벽위편"이 대폭 편집되고, 그리고 (ii) 1801년 이후의 천주교 박해 관련 기록들 중의 일부가 추가된, 소위 말하는, 1931년에 발행된 이만채편 "벽위편"에 전혀 없습니다.

3-2. 다음은 승정원일기, 정조 15년 11월 11일(1791년 11월 11일)에서 발췌한 바인데, 이 기록은 바로 위의 제3-1항에 발췌된 바가, 형조(刑曹)에 의하여 당시의 임금인 정조(正祖)에게 보고된(啓辭), 역사적 사실(historical facts)들임을 실증적으로(positively) 입증/고증합니다:

출처: http://sjw.history.go.kr/id/SJW-G15110110-01600 (발췌 시작) 鄭麟赫, 其父道弘, 其兄儀赫, 同爲率來, 麟赫所供內, 以爲, 崔必恭卽渠同姓五寸姑母之子, 而玄啓溫卽渠同生弟麟赫之藥局同事人, 故渠兄弟, 其時與崔玄兩漢逐日相從於麟赫之藥局, 習聞兩漢之邪言, 漸漬日深, 戊申三月, 遂至誤入邪學之境, 日日講論, 迷不知返, 故昨年十二月, 渠父道弘及渠兄師赫, 抵死禁斷, 至親族屬, 萬端開諭, 而猶爲酷信邪學, 末如之何, 權日身則己酉春間(*), 必恭來言, 到渠家而盛稱高學, 故卽爲往見, 則天堂地獄等說, 多般敎諭, 益信其學, 至於冊子, 則袖珍一冊, 切要上一冊, 實義二冊, 自證四冊, 亦爲借見於必恭處, 而其中袖珍一冊, 邪學中日課者, 故手自抄謄四十餘張, 以爲日誦之計, 渠同姓三寸叔道凝, 居永同地, 而昨年九月上來時, 亦聞必恭及渠兄弟之言, 亦以爲好, 今年正月下去時, 實義二冊, 自證四冊, 袖珍一冊及諺書抄翻袖珍, 竝爲持去, 切要一冊, 盡見後還授於必恭, 而袖珍中又抄出小紙, 入於囊中輪誦者, 今初九日朝前, 燒火家中矣。耶蘇與敎主, 今覺前非, 甚於殺父之讎, 渠等今日之心, 欲食耶蘇之肉, 寸斷敎主之肝, 若於今後, 更有崇邪學之心, 則與禽獸一類云。

----- (*) 게시자 주: 1789년(정조 13년) 봄 어느 날. ----- (이상, 발췌 끝)

3-3. 그리고 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/가톨릭대사전/1705_성교절요.htm

개정된 "가톨릭대사전"에 제시된 "성교절요"에 대한 서술에서, "이기경(李基慶)의 《벽위편》(闢衛編)에 수록되어 있는 정인혁(鄭仁赫)(#)의 문초 기록에 '권일신(權日身, 프란치스코 사베리오)이 기유년(1789) 봄에 최필공(崔必恭, 토마스)으로부터 이 책을 빌려 보았다'는 기록이 나타나기 때문이다."라고 말한 부분을, 바로 위에 발췌된 바에서 가려내어 우리말로 번역하면, 다음과 같습니다:

----- (#) 게시자 주: 정인혁의 한자 이름 鄭仁赫에서 낱글자 "仁"은, 바로 위에 발췌된 승정원 일기에 의하여 원 글자 "麟" 대신에 사용된 글자임을 알 수 있기 때문에, 원 글자 "麟"로 교체되어야 할 것이다. -----

(유관 부분의 우리말 번역 시작) 鄭麟赫 [...], 權日身則己酉春間, 必恭來言, 到渠家而盛稱高學, 故卽爲往見, 則天堂地獄等說, 多般敎諭, 益信其學, 至於冊子, 則袖珍一冊, 切要上一冊, 實義二冊, 自證四冊, 亦爲借見於必恭處,

정인혁(鄭麟赫) [...], 권일신(權日身)의 경우에(則), 기유(己酉, 1789년) 봄 어느 날, [최]필공(必恭)이 [저(정인혁, 鄭麟赫)에게] 와서 말하기를, "[그(권일신)가] 그의 집(渠家)에 도달하여(到) 고학(高學)을 극구 칭찬하는(盛稱) 까닭에, 그래서 가서 보았는 즉, 천당 지옥 등에 대한 설(說)이었으며, 다양한 교유(敎諭)였고, 그 학문(學)을 믿는 것에 유익하였으며, 책자(冊子)들, 즉, 수진[일과](袖珍) 1책, [성교]절요(切要) 상 1책, [천주]실의(實義) 2책, [진도]자증(自證) 4책에 이르러(至), 또한 [최]필공((必恭))의 처소(處)에서 [그(권일신)가] 빌려 보았다"라고 하였습니다. (이상, 유관 부분의 우리말 번역 끝)

3-4. 다음의 주소에 접속하면, 아직은 한문 원본을 필자가 입수하지 못하여 들여다보지 못한, Hiuenchen이 이승훈에게 보냈다는 서신의 우리말 번역문을 읽을 수 있는데, 이 서신이 누구의 의하여 그리고 정확하게, 1787년에 "망행성사"가 중지되기 이전의, 어느 시점에 쓰였는지 아직 모르고 있다고 합니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1756-1801_이승훈/이승훈에게_보낸_Hiuenchen의_편지.htm

3-5. 다음은, "조선왕조실록"에 수록되어 있는, 1791년 11월 13일자로 상중의 이기경이 올린 상소 전문과 이에 대한 임금 정조의 답 전문입니다.

다행히 최근에 들어와 "조선왕조실록"이 우리말로 번역이 되었기에, (i) 정확한 내용 이해를 위하여서는 한문 원문을 들여다보는 것이 필수적이기 때문에, 그리고 (ii) 독자들이 좀 더 쉽게 내용 이해를 하는데 도움을 드리고자, 필자가 "조선왕조실록" 홈페이지 제공의 우리말 번역문들을 해당 한문 단락들 아래에 붙였습니다:

(발췌 시작) 정조실록 33권, 정조 15년 11월 13일 갑신 2번째기사 1791년 청 건륭(乾隆) 1791년 청 건륭(乾隆) 56년○配前正言李基慶于慶源府。 基慶上疏曰: 전 정언 이기경(李基慶)을 경원부(慶源府)에 유배하였다. 이기경이 상소하기를,

(1) "苫塊之喘, 且在竢勘, 非不知籌司草記允下後, 卽爲自鳴, 而大臣旣有筵奏之諾, 故隱忍不發。 還給之臺章, 雖未知遣辭之如何, 而私情窮阨, 大僚前諾, 仄聽無聞。 臣請先陳問啓與草記相反之由, 次卞李承薰之誣焉。

"상중(喪中)에 있는 목숨으로 죄 주기를 기다리고 있는 입장에서 주사(籌司) 의 초기(草記)가 윤하(允下)된 뒤 즉시 스스로 해명해야 한다는 것을 모른 것은 아니나, 대신(*)이 이미 연석에서 아뢰겠다는 응낙이 있었기에 속으로 참고 말하지 않았습니다. 도로 내주신 대간의 글이 어떤 내용인지는 모르겠습니다. 사정(私情)의 곤궁함을 대신이 전에 변명해줄 것을 응낙하고서도 그런 소문이 전혀 들리지 않으니, 신이 먼저 문계(問啓)와 초기(草記)가 서로 상반된 까닭을 아뢰고, 다음에 이승훈이 무함한 것을 해명하고자 합니다.

----- (*) 게시자 주: 당시 재상(宰相)이었던 채제공(蔡濟恭, 1720-1799년)을 말한다. -----

(2) 伊日査問臣, 最在査問之末, 而入於庭前, 則大臣默然良久曰: "顧誠何如, 侍從之曳衰被査, 得無傷於國體乎?" 臣心自疑之曰: "旣承査命之後, 何爲此趑趄?" 遂應之曰: "變起朋友, 至承査命, 問不問, 惟在諒處。"

전일 사문(査問)을 할 때 신이 제일 뒤에 사문을 당했는데, 뜰에 들어가니 대신이 한참동안 침묵하다가 말하기를 ‘스스로를 보기에 정말 어떠한가. 시종을 지낸 사람이 상복을 입고 조사를 받으니, 국가의 체통에 손상됨이 없겠는가.’ 하기에, 신이 마음속으로 의아하게 여기며 ‘이미 조사하라는 명령이 있은 뒤에 와서 어찌 이렇게 머뭇거리나.’ 하면서 드디어 응답하기를 ‘변괴가 붕우(朋友) 사이에서 일어나 조사하라는 명을 받기에 이르렀으니, 묻든 묻지 않든 오직 헤아려 처리하시기에 달렸습니다.’ 하였습니다.

(3) 大臣又默坐, 移時, 乃曰: "他人但言不見刊冊云, 則別無關係, 而此事則必將拿問。" 臣對曰: "非但拿問, 雖至鞫問, 但當直告而已。" 臣遂問曰: "洪樂安之問啓云何, 而今之當問者, 何事也?" 大臣曰: "樂安之啓, 以君憂歎承薰云, 故問之矣。" 仍不出示問啓與批旨。

대신이 또 묵묵히 앉아 있다가 조금 시간이 지나 말하기를 ‘다른 사람들은 단지 책을 간행한 것을 보지 못했다고 하였으니 별 관계가 없다만, 이 일에 대해서만은 반드시 장차 잡아다 물어야 한다.’ 하기에, 신이 대답하기를 ‘잡아다 묻는 정도가 아니고 국문(鞫問)하는 지경에 이르더라도 단지 직고(直告)할 따름입니다.’ 하고는, 신이 마침내 묻기를 ‘홍낙안(洪樂安)의 문계에는 뭐라고 하였고, 이제 물어보려 하는 것은 어떤 일입니까?’ 하니, 대신이 말하기를 ‘낙안이 아뢴 것에 그대가 승훈을 근심하고 한탄했다고 하였기에 묻는 것이다.’ 하면서도 끝내 문계와 비지(批旨)는 내보여 주지 않았습니다.

(4) 又良久曰: "言於樂安, 則果然乎? 然而勿爲張皇可也。" 臣曰: "果言於樂安。" 仍曰: "嘗觀其書, 間有好處, 大體悖理矣。 然但看其書, 則何足爲罪乎?" 大臣曰: "然矣。 見其書, 知其眞悖理處, 然後可以闢之, 故吾亦觀《天主實義》矣。" 臣曰: "《天主實義》, 其學中初學入道之書也。" 大臣笑曰: "無論初學末學, 朱子亦知佛老書矣。" 如是之際, 捨却本事, 遂作講論西書之閒說話矣。

또 한참 있다가 말하기를 ‘홍낙안에게 말한 것은 과연 그런가? 그러나 장황하게 하지 않는 것이 좋겠다.’ 하기에, 신이 말하기를 ‘분명히 낙안에게 그렇게 말하였습니다.’ 하고, 이어 말하기를 ‘일찍이 그 책을 보니 간혹 좋은 곳이 있긴 했으나, 대체로는 이치에 어긋나는 것이었습니다. 그러나 단지 그 책을 본 것만으로 어찌 죄가 되겠습니까?’ 하니, 대신이 말하기를 ‘그렇다. 그 책을 보고 그것이 진실로 이치에 어긋난 점을 안 뒤에야 그것을 물리칠 수 있는 것이다. 이 때문에 나도 역시 《천주실의(天主實義)》를 보았다.’고 하였습니다. 이에 신이 말하기를 ‘《천주실의》는 그 학술 가운데 초학자들이 입도(入道)하는 책입니다.’ 하니, 대신이 웃으면서 말하기를 ‘초학이든 말학(末學)이든 따질 것이 없다. 주자(朱子)도 노불(老佛)의 책을 보았다.’ 하였는데, 이렇게 하는 동안 본래의 일은 버려두고 마침내 서양 책의 학설에 대해 강론을 하였습니다.

(5) 稍間, 大臣又曰: "承薰看於何處?" 臣曰: "泮村矣。" 大臣曰: "然則何不言於承薰, 而言諸樂安, 豈不慙德乎?" 臣曰: "豈不向渠輩言之, 而又況同是親友, 則豈必爲慙德乎?" 大臣又曰: "豈不爲慙德乎?" 仍曰: "然則謂之切切偲偲可也, 謂之責善可也, 非立證矣。" 臣曰: "立證者, 何如之稱也?"大臣曰: "如田土買賣時證筆着名, 以爲日後之考據者也。" 臣曰: "當日豈知有今日事, 而預爲作證之計乎?" 大臣仍令退出。 조금 있다가 대신이 또 말하기를 ‘승훈을 어디에서 보았는가?’ 하기에, 신이 ‘반촌(泮村)입니다.’ 하니, 대신이 말하기를 ‘그렇다면 어째서 승훈에게 말하지 않고 낙안에게 말했는가. 어쩌면 부끄럽지도 않은가.’ 하기에, 신이 말하기를 ‘어찌 그에게 말하지 않았겠습니까. 또 더구나 똑같은 친구이니 어찌 꼭 부끄럽겠습니까.’ 하였습니다. 그러자 대신이 또 말하기를 ‘어찌 부끄럽지 않겠는가.’ 하고는, 이어 말하기를 ‘그렇다면 간절히 타일렀다고 해도 좋고 책선(責善)했다고 해도 좋으나 증거로는 되지 않는다.’ 하기에, 신이 말하기를 ‘증거로 되는 것은 어떤 것을 말하는 것입니까?’ 하니, 대신이 말하기를 ‘예를 들어 전토(田土)를 매매할 때 증명서에 이름을 써서 뒷날의 근거로 삼는 것 같은 것이다.’ 하였습니다. 이에 신이 말하기를 ‘그 당시에야 어찌 오늘과 같은 일이 있을 것을 알고 미리 증거를 삼을 생각을 했겠습니까.’ 하니, 대신이 이어 물러가게 하였습니다.

(6) 大抵, 臣旣不見問啓與批旨, 故只隨大臣所問而答之而已。 及見草記, 則乃曰: "與承薰別無異同。" 又所謂切偲云者, 有若自臣口說者然, 故草記允下之日, 自晡至昏, 兩度抵書於大僚, 以卞句語之差爽, 而請陳自引之箚。 其略曰: "何爲驅送於與承薰同歸之地耶?" 又言其時問答, 而以勿張皇, 必拿問爲慙德等語, 質問於書者中曰: "方以當日之不能助成樂安, 同爲疏擧, 爲慙德, 而反以漏洩爲慙德耶?" 云, 則大臣答書以爲: "後日登筵白之。" 云。 苟使草記辭意, 一如臣言, 則何至相反於問啓, 而大臣亦何必以登筵建白, 摧謝至此耶? 至於承薰供辭, 凌藉臣身, 倒弄事實, 忍以丁未泮會, 直歸之於初無是事。 大抵此事, 樂安與承薰爲敵, 臣爲言根, 而言根之根, 卽泮會一事也。 當初泮會之參見承薰行事者, 非但臣一人, 則査問之時, 無論大臣之問與不問, 所當一一細陳, 而臣於此, 抑有至難處至不幸者, 蒼黃之際, 只知隨答之爲恭, 而不思無隱之爲大。

대저 신이 이미 문계와 비지를 보지 못했기 때문에, 단지 대신이 묻는 데 따라 답하였을 뿐입니다. 그러다가 초기를 보니 ‘승훈과 별로 다른 점이 없다.’ 하였고, 또 이른바 ‘간절히 타일렀다.’고 한 것이 마치 신의 입에서 나온 것처럼 되었습니다. 그래서 초기(草記)를 윤하(允下)하신 날 신시(申時)부터 저녁까지 두 번이나 대신에게 편지를 보내 말이 잘못 기록된 것을 변론하고 스스로를 책망하는 차자를 올릴 것을 요청하였는데, 그 대략의 내용은 ‘어째서 승훈과 같은 처지로 몰아넣는 것이냐.’고 하는 것이었습니다. 또 그 당시 문답 내용을 말하면서 장황하게 하지 말라고 한 것이나 반드시 잡아다 물어야 한다고 한 것이나 부끄러운 일이라고 한 말 등을 편지 속에서 질문하여 말하기를 ‘바야흐로 당시 낙안을 도와 함께 상소를 올리지 못한 것이 부끄럽기만 한데 도리어 누설한 것을 부끄러운 일이라고 하는가.’ 하였더니, 대신이 답서하기를 ‘뒷날 연석에 올라 아뢰겠다.’고 하였습니다. 가령 초기의 말 뜻이 한결같이 신의 말과 같았다면, 어찌 문계와 서로 상반되기에 이르렀겠으며, 대신도 어찌 연석에 올라 건의하겠다고 이처럼 서둘러 사죄하였겠습니까. (7) 至於承薰供辭, 凌藉臣身, 倒弄事實, 忍以丁未泮會, 直歸之於初無是事。 大抵此事, 樂安與承薰爲敵, 臣爲言根, 而言根之根, 卽泮會一事也。 當初泮會之參見承薰行事者, 非但臣一人, 則査問之時, 無論大臣之問與不問, 所當一一細陳, 而臣於此, 抑有至難處至不幸者, 蒼黃之際, 只知隨答之爲恭, 而不思無隱之爲大。

그리고 승훈이 공술한 말을 보면 신을 깔아뭉개고 사실을 농락하여 뒤집으면서 정미년 반회(泮會) 조차도 곧바로 애초부터 없었던 일로 모질게 돌리기까지 하였습니다. 대저 이 일은 낙안과 승훈이 서로 상대가 되고[爲敵] 신이 말의 뿌리가 되었으나, 말의 뿌리의 뿌리는 바로 반회라는 한 가지 사건입니다. 당초 반회의 모임에 참가해 승훈의 행위를 본 자는 비단 신 한 사람만이 아닙니다. 그러니 사문(査問)할 때 대신이 묻건 묻지 않건 간에 하나하나 자세히 진술했어야 마땅하지만, 신은 이렇게 하기에는 지극히 난처하고 지극히 불행하게만 여겨졌습니다. 그래서 경황없는 가운데 단지 물음에 따라 대답하는 것이 공손함인 줄만을 알았을 뿐 숨김없는 것이 더욱 중요하다는 것은 생각하지를 못했습니다.

(8) 所謂難處與不幸者, 何也? 難於盡摘參會之人也。 參會者誰也? 前正言丁若鏞, 進士姜履元也。 泮會之事, 如欲悉於大臣所問之外, 則不得不攙及諸人, 故臣之入査庭也, 未必恇㤼畏縮而不敢也, 其實則眷係牽礙於此一款也。

이른바 난처하고 불행하게 여겨졌다는 것은, 그 모임에 참여한 사람들을 모두 끄집어내기가 어려웠다는 것입니다. 모임에 참여한 사람이 누구인가 하면, 전 정언 정약용(丁若鏞)과 진사 강이원(姜履元)입니다. 반회의 일을 만약 대신이 묻는 것 이상으로 다 말하자면 부득이 이 사람들까지 끌어넣어야만 했습니다. 그래서 신이 조사하는 곳에 들어갔을 때 꼭 겁먹고 위축되어 감히 그렇게 못한 것이 아니라, 사실은 그들과의 관계에 구애되어 그렇게 된 것이었습니다.

(9) 臣請原始而言之。 癸卯冬承薰之入燕, 臣亦一者就別, 則承薰曰: "吾欲購來西洋書, 而財力不足, 或有相助之道乎?" 臣曰: "吾何有財力也?" 歸且思之曰: "入燕購書, 則好書尙多, 何必西洋書也? 臣於是時, 只認爲毛奇齡等尙奇之書, 作詩戒之, 有曰: "楊、墨闢關治亂運, 朱、程垂與啓開功。" 使承薰無購來西書之說, 則詩意何如是也?

그러나 이제 신이 맨 처음부터 말씀드릴까 합니다. 계묘년 [주: 1783년] 겨울에 승훈이 연경(燕京)에 갈 때 신도 한 번 전송을 하러 갔는데, 승훈이 말하기를 ‘내가 서양 책을 사오고 싶은데 재력(財力)이 부족하니, 혹 서로 도울 방도가 없겠는가?’ 하기에, 신이 말하기를 ‘내가 무슨 재력이 있겠는가.’ 하고는, 돌아오면서 생각하기를 ‘연경에 가서 책을 산다면 좋은 책도 많은데 하필이면 서양 책일까.’ 하였습니다. 그래서 신은 이때 단지 모기령(毛奇齡) 등처럼 기이함을 숭상하는 종류의 책이려니 여기고, 시를 지어 경계하였는데, 거기에 ‘양주와 묵적을 물리침은 치란(治亂)의 운세와 관계가 있고, 주자와 정자를 전함은 계왕개래(啓往開來)의 공에 참여하는 것이다.’ 하였습니다. 가령 승훈이 서양 책을 사오겠다는 말을 하지 않았다면, 시의 뜻이 어찌 이러하였겠습니까.

(10) 甲辰春承薰之還也, 臣未及見承薰, 而若鏞與臣, 相逢於泮村, 先說承薰購來西書, 臣請見其書。 蓋承薰非不相親, 而猶不若若鏞之尤切, 故若鏞或以《天主實義》、《聖世芻蕘》等語, 轉送於臣, 故臣不能不寓目。 自是厥後, 對若鏞, 未嘗不論及此書, 或斥其虛謊, 或許其新奇。

갑진년[주: 1784년] 봄에 승훈이 돌아왔을 때 신은 미처 승훈을 만나보지 못했는데, 정약용이 신과 반촌(泮村)에서 만났을 때 먼저 승훈이 서양 책을 사왔다는 말을 하기에 신이 그 책을 보자고 요청하였습니다. 이는 대개 승훈과 서로 친하지 않은 것은 아니나 약용과 더욱 절친한 것만은 못하였기 때문이었습니다. 그러자 약용이 《천주실의(天主實義)》와 《성세추요(聖世蒭蕘)》등의 책을 신에게 보내 왔으므로 신이 보지 않을 수 없었습니다. 이 뒤로 약용을 만났을 때는 이 책들에 대해 논급하지 않은 일이 없었는데, 혹 그 허황함을 배척하기도 하고 혹 그 신기함을 인정하기도 하였습니다.

(11) 乙巳春, 禁令之後, 承薰果爲焚書。 至丁未十月間, 承薰輩, 復崇天學之說, 不勝聒耳, 故臣心竊訝之曰: "前所借見者, 無甚可惑, 而此輩之如此者何也? 必將更詳其書, 試其緇磷焉。" 遂請借西書於承薰, 則承薰曰: "不爲其學, 而但觀其書乎?" 臣曰: "好之斥之, 惟在見後, 但爲借冊。"

그러다가 을사년[주: 1785년] 봄 금령(禁令)이 내린 뒤에 승훈이 분명히 책을 태워버리기는 하였으나, 정미년[주: 1787년] 10월 무렵부터는 승훈의 무리들이 다시 천학(天學)을 숭상한다는 말이 귀에 시끄러울 정도였습니다. 그래서 신이 마음 속으로 저으기 의아해하기를 ‘전에 빌려본 것으로 보건대 크게 미혹될 만한 것이 없는데, 이 무리들이 이와 같은 것은 무슨 까닭일까? 반드시 그 책을 다시 자세히 살펴 오염된 원인을 찾아 보아야겠다.’ 하고, 드디어 승훈에게 서양 책을 빌려달라고 청하니, 승훈이 말하기를 ‘그 학문은 하지 않고 단지 그 책만 보겠다는 것인가?’ 하기에, 신이 말하기를 ‘좋아하든 배척하든 보고 나서 결정할 문제이니, 책을 빌려주기만 하라.’ 하였습니다.

(12) 承薰一日, 袖謄本《眞道自證》三卷, 投暮而來, 留宿而去。 臣試觀厥書, 則有曰: "世人但知得親而養之, 不知天主之顧復, 更勝於親矣。 但知得君而治之, 不知天主之宰御, 更勝於君矣。" 更有麪酒祭天, 而食麪如肉, 飮酒如血等語, 故不覺心寒, 不終其書, 卽爲擲還。

그러자 승훈이 하루는 소매에 등본(謄本)인 《진도자증(眞道自證)》 3권을 넣고 저녁에 와서 하루를 묵고 갔습니다. 신이 시험삼아 그 책을 보니 ‘세상 사람들은 단지 부모가 길러주는 것만을 알고 천주께서 돌보아주심이 부모보다 더 크다는 것은 모르며, 단지 임금이 다스리는 것만 알 뿐 천주의 주재하심이 임금보다 더 크다는 것은 모른다.’ 하였고, 또 ‘빵과 술[麪酒]로 하늘에 제사하고, 빵을 그의 고기처럼 먹고 술을 그의 피처럼 마신다.’는 등의 말이 있었습니다. 이 때문에 저도 모르게 한심한 생각이 들어 그 책을 끝까지 보지 못하고 즉시 돌려줘 버렸습니다.

(13) 伊後一旬, 承薰、若鏞與履元, 入泮做工, 屢要臣來會, 而傳聞三人, 會于泮村金石太家, 時或不入食堂, 專看厥冊云。 臣心竊痛之曰: "承薰病痼, 不足責, 履元交踈, 不必言, 而惟若鏞, 可責而可捄。" 遂往石太家, 則三人整衣冠相對, 及見臣入, 收拾案上之物而迎之, 故臣曰: "來會已久, 做表幾首?" 若鏞出, 只做兩項之一二首表曰: "只此矣。" 臣曰: "來會幾日, 但做此乎?" 臣欲卽席峻說, 而精神所在, 只是若鏞, 故仍卽還家, 方欲招出若鏞, 從容勉戒之際, 卽値柑製入場,

그 뒤 열흘이 지나 승훈과 약용이 강리원(姜履元)과 함께 반궁(泮宮)에 들어가 공부를 하면서 여러 차례 신에게 와서 함께 하자고 하였습니다. 그런데 소문에 의하면 이 세 사람이 반촌 김석태(金石太)의 집에 모여 때때로 식당에 들어가지도 않고 오직 그 책만을 본다고 하였습니다. 그래서 신이 마음속으로 분통스럽게 여기기를 ‘승훈이야 병이 깊으니 족히 책망할 것이 없고, 이원은 교분이 없으니 꼭 말할 것도 없지만, 약용에 대해서만은 말할 만하고 구제할 만하다.’ 하고, 드디어 김석태의 집으로 갔습니다. 그랬더니 세 사람이 의관을 차리고 서로 마주하다가 신이 들어오는 것을 보고는 책상 위의 물건을 수습(收拾)한 뒤 신을 마중하였습니다. 그래서 신이 말하기를 ‘와서 모인 지 이미 오래되었으니 표(表)를 몇 수나 지었는가?’ 하니, 약용이 단지 두 항목에 대해 지은 한두 수를 보이면서 말하기를 ‘단지 이것뿐이다.’ 하기에, 신이 말하기를 ‘와서 모인 것이 며칠인데, 겨우 이것만 지었는가?’ 하였습니다. 신이 그 자리에서 준열하게 이야기하려다가 관심이 있는 것은 오직 약용뿐이라서 곧바로 집에 돌아온 뒤 막 약용을 불러내서 조용히 면계(勉戒)하려 하였으나 마침 감제(柑製) 를 당해 과거장에 들어가게 되었습니다.

(14) 同坐者, 又是三人也。 及其懸題, 是漢 枌楡社題也。 今不能盡誦, 而大抵是祭社之意也。 承薰拱手默坐, 故爲曳白, 故臣怪而探之, 則以爲: "天主之學, 天主之外, 不祭他神, 非但不祭, 雖作文字, 亦是大罪" 云。 臣不勝驚惶。 仍於其夜, 與承薰同宿, 反覆論斥, 而終不回悟。 臣又欲戒若鏞, 兩造其家, 皆不相遇, 故歷見樂安, 語及此事, 共與憂歎, 則樂安聲言: "知舊欲爲疏擧。" 伊時辭說, 一時喧傳。

그런데 함께 앉은 것을 보니 또 이 세 사람이었고, 내걸린 제목을 보니 한(漢)나라 분유사(枌楡社) 라는 제목이었습니다. 지금 모두 외울 수는 없지만, 대체로 토지신(土地神)에게 제사하는 뜻이었습니다. 그런데 승훈이 팔짱을 끼고 묵묵히 앉아 있더니 일부러 백지를 내기에, 신은 괴이하게 여겨 캐물어 보니, 그가 대답하기를 ‘천주학에서는 천주 이외에 다른 신을 제사하지 않으며, 비단 제사하지 않을 뿐만 아니라 비록 글로 짓는다 해도 역시 큰 죄이다.’ 하였습니다. 신은 놀라움을 금하지 못한 나머지 그날 밤에 승훈과 함께 묵으면서 되풀이하여 논척했으나 끝내 회개하지를 않았습니다. 신이 또 약용을 경계시키고자 두 번이나 그 집에 갔으나 다 만나지 못하였습니다. 그래서 낙안을 방문하여 이 일을 언급하면서 함께 근심하고 한탄하였더니, 낙안이 친구들에게 크게 소문을 내면서 상소하려고 하였으므로 그 당시에 말들이 일시적으로 시끄럽게 전파되었습니다.

(15) 履元與進士成永愚, 來見臣曰: "若鏞果有憾於君云, 而來見我曰: ‘基慶與吾, 同有薄名於場屋, 故不無猜忌, 傳播此說" 云云, 故臣歎曰: "吾心愛渠, 而渠乃云然乎?" 臣遂不赴。 戊申人日製, 若鏞抵書於臣而摧謝之。 其略曰: "益信吾兄爲大東人物, 輒此吐蘊。" 又曰: "旣已一棄, 何難再棄? 請試再收" 云。 原幅尙在, 焉敢諱之? 此所謂丁未泮會事也。

그런데 이원(履元)과 진사 성영우(成永愚)가 와서 신에게 말하기를 ‘약용이 분명히 그대에게 유감이 있다고 했으며, 우리에게 와서 말하기를 「기경이 나와 과거장에서 약간 명성이 있기 때문에 시기하는 마음이 없지 않아 이런 말을 전파했다.」 하였다.’ 하였습니다. 그래서 신이 탄식하여 말하기를 ‘내 마음은 그를 사랑하는데, 그는 그렇게 말하는가.’ 하고는, 드디어 무신년[즉, 1788년] 인일제(人日製)에 응시하지 않았습니다. 그러자 약용이 신에게 편지를 보내 깊이 사죄하였는데, 그 대략에 ‘더욱 형이 대동(大東)의 인물임을 믿게 되어, 문득 이렇게 속 마음을 토로한다.’ 하였고, 또 말하기를 ‘이미 한 번 버렸으니 두 번 버리는 것이 무엇이 어렵겠는가마는 시험삼아 다시 거두어 달라.’ 하였습니다. 원래의 편지가 아직 있으니, 어찌 감히 속이겠습니까. 이것이 이른바 정미년 반회(泮會)의 일입니다.

(16) 及夫今番事出, 而樂安援臣於問啓中, 故臣於衰服之中, 惶悶迫隘, 入對査庭, 歸而抵書於若鏞, 以爲: "旣有査命, 故不敢諱泮事。" 若鏞以貴相知心, 答之。 果如承薰之說, 初無是事, 則若鏞與承薰, 娚妹也。 若鏞之前書後書, 何若是也?

그러다가 이번 일이 나왔는데, 낙안이 신을 문계(問啓) 가운데에서 끌어대었으므로 신이 상중에 있다가 경황중에 몰려서 조사받은 곳에 들어가 대답하였습니다. 그리고는 돌아와 약용에게 편지하기를 ‘이미 조사하라는 명이 있어서 감히 반회의 일을 숨기지 못했다.’ 하니, 약용은 ‘서로 마음을 알아주는 것이 중요하다.’고 답하였습니다. 과연 승훈의 말과 같이 애초부터 이런 일이 없었다면, 약용과 승훈은 처남 매부간인데, 약용의 앞 편지와 뒤의 편지가 어찌 이러했겠습니까.

(17) 及見承薰之招, 誣衊臣身, 罔有餘地, 而其所謂闢異文者, 尤有所痛駭者。 其文曰: "有利害, 然後嚮之。 使西學無堂獄, 人之視之, 豈下稗官?" 云者, 明其堂獄之有大利害, 而必可信也。 又曰: " 西學, 必以堂獄誣罔" 云云。 及僞天主云云者, 攻斥其非天學, 而別爲堂獄之說, 如佛家云云者也。 此見其爲眞天學立幟, 而不見其闢之也。

그 뒤 승훈의 공초를 보니, 여지없이 신을 무함하고 멸시하였는데, 그 이른바 이단을 물리치는 글[闢異文]이라는 것은 더욱 분통스럽고 놀라웠습니다. 그 글에 ‘이해(利害) 관계가 있은 뒤에야 추향하는 것이니, 가령 서학에 천당 지옥의 설이 없다면, 사람들이 보고서 어쩌면 패관(稗官)보다 낮게 보았을 것이다.’ 한 것은 분명히 그 천당 지옥의 설이 큰 이해 관계가 있어 반드시 믿을 만하다는 것입니다. 또 말하기를 ‘서학은 반드시 천당 지옥으로 속인다.’ 하였고, ‘거짓 천주’라고 하였으니, 이는 천주학이 아니면서 불가(佛家)처럼 천당 지옥의 설을 따로 만든 것을 공격해서 배척한 것입니다. 그러니 여기에서 그가 진짜 천주학을 위해 깃발을 든 것을 알 수 있을 뿐 그가 물리친 것은 볼 수가 없습니다.

(18) 且伏聞西學之法, 必受領洗於先我領洗者, 然後入其徒。 領洗者, 如佛法之燃臂者也。 苟非承薰之受來於天主館裏西胡手中, 則向後日身、存昌輩許多怪鬼, 其果孰爲之領洗之耶? 今若嚴問日身、存昌輩以所從受領洗處, 則不過一再轉換, 自抵承薰矣。

또 삼가 듣건대 서학(西學)의 법에 반드시 나보다 먼저 영세(領洗)를 받은 사람에게 영세를 받은 뒤에야 교도로 들어간다 하는데, 영세란 것은 불교의 연비(燃臂)와 같은 것입니다. 진실로 승훈이 천주관(天主館) 안에서 서양 오랑캐의 손에서 영세를 받아오지 않았다면, 그 뒤 일신(日身)이나 존창(存昌) 등 무리와 허다한 괴귀(怪鬼)들에게 과연 누가 영세를 주었겠습니까. 지금 만약 일신과 존창의 무리들을 엄히 심문하여 영세를 받은 곳을 물으면, 한두 번 건너가지 않아서 저절로 승훈에게 이르게 될 것입니다.

(19) 臣於儕流之中, 最初出力排闢邪說, 故積爲此輩之深憾, 常欲必報乃已。 向臣身疑言眩語, 構陷百端者, 五年于玆矣。 臣以弱羽孤根, 不勝畏約, 原其情, 則未必是東西幷攬之計, 而看其跡, 則自歸於趨避炎涼之態。 伏乞將臣罪狀, 明加典刑, 以爲爲人臣不識趨向者之戒焉。

신이 동료들 가운데에서 가장 먼저 사설(邪說)을 물리쳐야 한다는 말을 힘써 제기하였기 때문에, 그 동안 이 무리들이 깊은 유감을 품고 항상 반드시 보복을 하고야 말려고 하였습니다. 그래서 신에게 의심스러운 말과 현혹시키는 말로 갖가지로 무함한 것이 이제 5년입니다. 신은 도와주는 사람도 없이 근본이 외로워 두려움을 이기지 못하겠습니다. 그 실정을 따져 보면 반드시 동서(東西)를 아울러 잡자는 계책은 아니었지만, 그 자취를 보면 자연 염량세태(炎凉世態)에 추피(趨避)하는 모습이 되어 버렸습니다. 삼가 원하건대 신의 죄상에 분명한 처벌을 가해서 남의 신하로써 추향해야 할 바를 모르는 자들의 경계로 삼으소서." 하니,

(20) 敎曰: "朝筵, 承宣以李基慶, 稱以草土罪人, 投疏院中云。 今日是何日, 瀆撓於此時坐齋, 臣分都虧。 然如非事機之迫急, 必無疏擧, 知若不知, 付之未決之科, 殊非近日處分之苦心。 取以見之, 前此傳敎中, 二三其說云云, 始覺失之太歇。 千億變化, 卽渠着題之目。

전교하기를, "조연(朝筵)에서 승선(承宣)이, 이기경이 초토 죄인(草土罪人) 이라고 칭하면서 승정원에 상소를 했다고 하였다. 오늘이 어떤 날인데 이런 때에 번독스럽게 한단 말인가. 상중에 근신하는 일과 신하의 본분이 모두 허물어졌다. 그러나 사기(事機)가 급박한 것이 아니라면 반드시 상소를 하지 않았을 것이고 알고도 모른 척하며 미결(未決)에 넘겨버리는 것은 요즈음 고심해서 처분하는 뜻이 아니라고 여겨지기에 가져다 보았더니, 이전의 전교 가운데 내가 ‘그 말이 두세 가지로 다르다.’ 한 것이 너무나 헐후하게 보아준 잘못된 것임을 비로소 깨닫게 되었다. 천 가지 억 가지로 몸을 바꾼다고 해야만 바로 그의 제목에 맞을 것이다.

(21) 大抵渠疏所稱自卞之肯綮, 專在於渠之對辭與草記, 措語各有相左, 更取草記及渠疏, 左右較看, 未過數行, 不堪正視。 唉哉! 渠何自批乃爾? 渠疏曰: ‘嘗觀其書’, 草記亦然。 渠疏曰: ‘其書間有好處’, 草記亦然。 渠疏曰: ‘豈知今日爲作證?’ 草記亦然。

대저 그의 상소에서 스스로를 변명한다고 한 것의 핵심은 오로지 그가 대답한 말과 초기(草記)의 말이 각기 서로 어긋난다는 점에 있다. 그래서 다시 초기와 그의 상소를 가져다 서로 비교해 보니, 몇 줄 보기도 전에 감히 바로 볼 수가 없을 지경이었다. 아, 그가 어쩌면 이렇게도 자기를 치는 행동을 한단 말인가. 그의 상소에 ‘일찍이 그 책을 보았다.’ 한 것은 초기에도 역시 그랬다 하였고, 그 상소에 ‘그 책에 간혹 좋은 곳이 있었다.’ 하였는데 초기에도 역시 그렇게 말하였고, 그 상소에 ‘어찌 오늘에 와서 증거가 될 줄이야 알았겠는가.’ 하였는데 초기에도 역시 그렇게 말하였다.

(22) 至於渠疏中, 變起朋友之說, 隱然以洪樂安歸之告變人, 此則添言草記所不言者。 渠雖具萬口, 辯如懸河, 徒見其欲巧反拙之跡, 則曳衰到朝房, 敢於此時爲此擧, 卽此渠罪, 可謂罔赦。

그런데 그의 상소 가운데 ‘변이 친우들 가운데에서 일어났다.’는 말을 보면 은근히 홍낙안을 고변한 사람으로 돌리려는 것인데, 이는 초기에서 말하지 않은 것을 첨가해 말한 것이다. 그가 비록 만 개의 입을 갖고서 청산 유수와 같은 변론을 한다 한들, 이는 한갓 교묘하게 하려다 도리어 졸렬해지는 자취만을 보일 뿐이다. 상복을 입고 조정에 와서 감히 이런 때에 이런 짓을 하였으니, 이것만으로도 그의 죄를 용서할 수 없다 하겠다.

(23) 況渠疏中所引厥書句語, 極爲悖戾。 其云世人但知得親, 不知顧復更勝於親; 但知得君, 不知宰御更勝於君等說, 無難書之。 設令渠曾有涉眼者, 此正耳可聞口不可道之不經之詖辭, 則渠亦人耳, 焉敢筆之於莫重奏御文字乎?

더구나 그의 상소 가운데 인용한 그 책의 말과 어구들로 말하면 매우 패악스럽고 도리에 어긋난 것들이다. ‘세상 사람들은 단지 부모가 길러주는 것만 알 뿐 천주가 돌보아주는 것이 부모보다 더 큰 것은 모르고, 단지 임금의 다스림만 알 뿐 천주의 주재가 임금보다 더 크다는 것은 모른다.’는 등의 말을 상소에 쓰는 것을 어렵지 않게 여겼다. 설령 그가 일찍이 그런 구절을 본 일이 있다 하더라도, 이는 바로 귀로 듣기만 하고 입으로 말해서는 안될 부당한 피사(詖辭)라고 할 것이다. 그런데 그 역시 사람으로서 어찌 감히 막중한 상소에 이런 것을 쓸 수 있단 말인가.

(24) 在渠罪, 此皆薄物細故, 外此尤有浮於此之萬萬痛惡者。 邪學所謂領洗二字, 卽汚穢鄙褻, 夷狄禽獸之行也。 《將仲子》、《鶉之奔奔》諸篇, 猶不講御於經筵, 則渠固不足道, 名忝法從之列者, 雖欲急於詬辱作隻之李承薰, 豈忍敢以此等之說, 生心泚筆乎? 雖使承薰甘爲鬼蜮, 樂爲畜物, 不棄舊學, 潛自誦習, 此特一承薰可竄可誅之罪而已。 豈必爲累貽笑於朝廷,

그러나 그의 죄로 본다면 이런 것은 모두 별 것이 아니다. 이외에 이보다 심해 정말 가증스러운 것이 있다. 사학(邪學)의 이른바 ‘영세’라는 두 글자야말로 더럽고 비루한 오랑캐나 짐승들이 하는 행동이다. 장중자(將仲子) 나 순지분분(鶉之奔奔) 같은 편조차 오히려 경연에서 강의하지 못하게 하고 있다. 그야 진실로 말할 가치도 없지만 그래도 이름이 법종(法從)의 반열에 있는데, 아무리 척진 이승훈을 욕하기에 급급했다 하더라도 어떻게 차마 이런 말을 마음에서 일으켜 붓에 적실 수 있단 말인가. 설사 승훈이 기꺼이 귀역(鬼蜮)이 되려 하고 즐거이 짐승이 되려 하여 옛날 배운 것을 버리지 못한 채 몰래 그것을 외우고 익힌다 하더라도 이는 단지 승훈 하나만을 유배하고 죽이면 될 죄일 따름이다. 어찌 꼭 조정이 비웃음을 받도록 누를 끼쳐야 하겠는가.

(25) 而渠之此疏, 不可但以朝廷之羞恥言, 其爲世道之變, 搢紳之辱, 當如何? 究其用心下意, 雖謂之無所難事, 似非過語。 苟有與樂安同歸之心, 樂院開坐也, 何故對大臣, 呑吐俯仰; 今又何故, 反戈叫嚷, 不怕不畏乎?

그의 이 상소는 단지 조정의 수치라고만 말할 수가 없다. 세도(世道)의 변괴와 진신(搢紳)의 치욕은 당연히 어떠하겠는가. 그 마음 씀씀이와 의도를 따진다면 비록 어렵게 여기는 일이 없다고 하더라도 지나친 말이 아닐 듯하다. 진실로 낙안과 같이하려는 마음이 있었다면, 장악원에서 개좌(開坐)했을 때 어째서 대신을 향해 이런저런 소리로 아첨을 하다가, 이제 와서는 또 무슨 이유로 창을 돌려 비난하는 소리를 퍼부으면서 두려워하고 겁내지를 않는단 말인가.

(26) 如許無恥蔑法之類, 不以重辟從事, 將使淸朝衣冠之倫, 率入塗泥之中, 其在爲世道淑人心之方, 不可以時値坐齋, 任其躑躅。 草土罪人李基慶, 姑從末勘, 咸鏡道 慶源府, 勿限年定配, 勿揀赦典。"

이처럼 부끄러움을 모르고 법을 무시하는 무리를 무거운 법으로 처벌하지 않는다면, 장차 맑은 조정의 관원들을 모두 진흙 속에 빠뜨리고 말 것이다. 세도(世道)를 위하고 인심(人心)을 깨끗이 하는 방도에 있어서, 지금 그가 상중에 있다고 하여 제멋대로 굴도록 버려둘 수는 없다. 초토 죄인 이기경을 우선 가벼운 죄로 처리해 함경도 경원부에 햇수를 제한하지 말고 유배하고 사전(赦典)에 끼이지 못하게 하라." 하였다. (이상, 발췌 끝)

작성 중입니다

--------------

1787년 겨울의 반회 모임이 여문을 학습하기 위한 핑게로 가진 모임이었다는 언급은, 이기경편 "벽위편", 권1, 1, 제1쪽의 본문 중에 있는 것이 아니고, 이만채편 "벽위편", 권2, 제25쪽에 있는 해당 글의 시작 부분에 있는, 이만채에 의한 편집 과정에서 삽입된, Remark 중에 있음.

그리고 이들 두 개의 "벽위편"들을 정밀하게 비교/검토해 보면, 필사 과정에서 혹은 이만채편 "벽위편"으로 편집하는 과정에서, 이기경편 "벽위편"에 수록된 해당 원문의 시작 부분과 중간 부분, 그리고 마지막 부분이 삭제된 후에, 그 나머지 본문이 이만채편 "벽위편"에 실려 있음을 확인 할 수 있음. 그리고 필사 과정에서 혹은 이만채에 의한 편집 과정에서 삽입된 Remark가 본문과 명확하게 구분되지 않는 경우도 있는데, 이 오류는 필사 과정에 발생한 오류라는 생각임.

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.) 작성에 소요된 시간: 지금까지 약 310시간

0 383 2 |