가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

지금까지 국내에서 편자 미상이라고 추정되어 온 성년광익(聖年廣益) 의 저자(著者, author)도 또한 메야/마이야(Mailla) 신부님이다 [번역오류] [한불자전, 1310_] |

|---|

|

2018-09-08 ㅣ No.1954

게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1954.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서

게시자 주: 이 글은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글의 연속으로서 작성되었습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1949.htm <----- 또한 필독 권고 [제목: 성년광익(聖年廣益) 및 編者 미상의 성년광익 둘 다의 출처 한문본 문헌들에는 알퐁소 바뇨니 신부님의 천주성교성인행실 이 포함된다; 게시일자: 2018년 8월 25일]

1-1. 다음의 주소에 접속하면, "한국민족문화대백과사전"에 제시된 "성년광익(聖年廣益)"이라는 제목의 한문본 천주교 문헌들에 대한 안내의 글[주: 집필년도: 1997년]을 읽을 수 있습니다:

출처: http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0029243 <----- 필독 권고 (발췌 시작) 성년광익(聖年廣益)

정의: 천주교의 성인·성녀전 에서 요점을 뽑아 편성한 천주교 서적.

내용:

날마다의 성인의 경언(警言)·성전(聖傳)을 12달로 나누어 12편으로 엮었다. 1801년 신유박해 때 처형된 황사영(黃嗣永)이 문초에서 “이가환(李家煥)이 이벽(李檗)의 권유에 따라 『천학초함(天學初函)』과 더불어 빌려다 본 적이 있다.”고 자백한 것을 보면 우리나라에는 늦어도 18세기 중기에 전래되었다고 추정된다. 즉 중국에서의 초간년인 1738년 이후 1784년 사이에 전래되었을 것이나 전래자는 알 수 없다. 또한 신유박해 때 화를 입은 윤현(尹鉉)의 집에서 한글본 1책이 발각된 것으로 보아 늦어도 정조연간에 한글로 번역된 것으로 보인다. 현재 한문본 2종과 한글본 1종이 전해지고 있는데, 예수회회원인 마이야(De Mailla, 馮秉正)가 간행한 것과 편자미상본이 있다. 첫 번째 판은 1개월을 1편으로 하여 날짜순으로 편성한 365명의 성인·성녀 전기이며 한국교회사연구소와 연세대학교 도서관에 소장되어 있다. 두 번째 판은 중국에서 목판으로 간행된 12편 4책 본으로 역시 날짜순으로 편성하여 계절별로 제책(製冊)한 것이다. 한국교회사연구소에 완질이 소장되어 있으며 첫 번째 판의 한글본이 발견되지 않고 있는데 비해 이 판은 한글로 번역되어 있다. 이 번역본은 12편 13책의 필사본이며 번역자는 미상이다. 신유박해 때의 기록에 나오는 『성년광익』이 첫 번째 판인지 두 번째 판인지는 알 수가 없다. 또한 첫 번째 판이 학술적인 반면 두 번째 판은 훨씬 계몽적인 성격을 띠어 내용이 판이하다. (이상, 발췌 끝)

1-2. 바로 위에 발췌된 바에 의하면, 우리나라 조선에 일찍부터 전달된 "성년광익(聖年廣益)"이라는 제목의 한문본 천주교 문헌들은 두 종류가 있다고 설명하고 있습니다.

1-3. 다음의 주소에 접속하면, 이들 둘 중의 하나로서 오래 전에 우리말로 번역이 되기도 하였던, 지금까지 국내에서 編者(편자) 미상이라고 추정되어 온 "聖年廣益"의 한문본 본문이 중국에서 편집될 당시에, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)에 의하여 한문으로 번역되어 1629년에 초간된 "천주성교성인행실"의 거의 대부분을, (i) 그대로 포함시키거나 혹은 (ii) 더욱 더 요약하고 또 일부 내용을 수정/편집하여, 포함시켰음을 실증적으로(positively) 입증/고증하는 졸글을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1949.htm <----- 필독권고

1-4. 그런데, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 개정판 "가톨릭대사전"에 수록된 "성년광익"의 설명에서는, 지금까지 국내에서 編者(편자) 미상이라고 추정되어 온 "聖年廣益"이라는 동일한 한문본 천주교 문헌을 두고서, 저자 미상 미상이라고 단언을 하고 있습니다: 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/가톨릭대사전_1738_이후_성년광익.htm <----- 필독 권고 (발췌 시작) 《성년광익》(聖年廣益)

프랑스 출신의 예수회 선교사 마이야(Mailla, 馮秉正, 1669∼1748)가 1738년에 역술한 뒤 쾨글러(戴進賢)등의 교열을 받아 북경(北京)에서 12권으로 간행한 성인전(聖人傳) 묵상서. 저자인 마이야 신부는 이 책 외에도 《성경광익》(聖經廣益), 《성세추요》(盛世芻蕘) 등을 통해 중국 구어체인 백화문(白話文)을 사용함으로써 어문 일치(語文一致) 운동 즉 ‘백화운동’(白話運動)에 노력한 인물로 지적되고 있다. 그중 《성년광익》은 프랑스의 크루아세(Croiset)가 지은 《전기》(Vies)를 바탕으로 저술한 것이다. 이 책의 내용은 서(序)에 이어 소인(小引)과 묵상 방법을 설명한 수편(首編) 외에 모두 12편, 즉 1개월을 한 편으로 하고 춘하추동 4계(四季)를 각각 3편으로 구성하였으며, 매일 하나의 전기를 읽을 수 있도록 365종의 성인전을 수록하였다. 그리고 각 전기 내용은 먼저 모범이 될 만한 말들을 제시해 주는 ‘경언’(警言), 성인에 대한 행적을 전해주는 ‘성전’(聖傳), 그리고 성인전 한 편을 읽은 후 마땅히 실천해야 할 덕목을 제시한 의행지덕(宜行之德)과 마땅히 해야 할 기도를 제시한 당무지구(當務之求)로 구성되어 있다.

이 책이 언제 조선에 전래되었는지는 확실하지 않으나 《추안급국안》(推案及鞠案) 중 1801년 황사영(黃嗣永, 알렉시오)의 문초 기록 안에, 이가환(李家煥)이 이벽(李檗, 요한)의 권유에 따라 《천학초함》(天學初函) 중 몇 편과 《성년광익》을 읽었다는 기록이 있는 것으로 볼 때, 그 전에 전래되어 읽혀지고 있었음을 알 수 있다. 실제로 1801년의 박해 기록인 《사학징의》(邪學懲義)에는 당시 압수된 여러 교회 서적 가운데 한글 성인전이 상당수 포함되어 있다.

한편 이 마이야의 《성년광익》과는 저자 미상의 한문본 《성년광익》(전 4권)이 중국에서 간행되었는데, 이 또한 각 권을 춘하추동 4계로 나눈 뒤 각각을 다시 3편으로 구성하였다. 그러나 그 내용은 후자와 전자가 다르며, 후자는 성인전에 이어 마땅히 실천해야 할 덕목 ‘당행지덕’(當行之德)만이 수록되어 있다. 후자의 《성년광익》더 훗날 조선에 전래되어 한글로 번역되었는데, 한글 역본 전 12권이 현재 한국교회사연구소에 소장되어 있다. (이상, 발췌 끝)

1-5. 이번 항에서는, "표준국어대사전"에 수록된 다음의 단어들의 의미를 살펴보도록 하겠습니다:

출처: http://124.137.201.223/search/List_dic.jsp (발췌 시작) 編著者(편저자, editor and author): 편집하여 저술한 사람.

編者(편자, editor): 책을 편잔하거나 편집한 사람.

筆者[필자, author(writer)]: 글을 쓴 사람. 또는 쓰고 있거나 쓸 사람.

著者(저자, author): 글로 써서 책을 지어 낸 사람. (이상, 발췌 끝)

따라서, 편자와 저자는 동일한 의미를 가지지 않음을 구체적으로 확인하였습니다.

게시자 주 1-5: (1) 그러므로, 위의 제1-1항에 발췌된 바에서, 학문적으로 아무런 문제가 될 수 없는 추정인, 국내에서 그동안 편자 미상이라고 추정되어온 "성년광익"을 두고서, 위의 제1-4항에 발췌된 개정판 "가톨릭대사전"에서, 별다른 설명 없이, 저자 미상이라고 단언하는 것은, 학문적으로 아무런 문제가 없다고 아니 말 할 수 없을 것입니다. 그렇치 않는지요?

(2) 이어지는 항에서는, 우리말 번역본이 또한 전해지고 있는, 그동안 국내에서 편자 미상, 혹은 심지어 저자 미상이라고 추정되어 온 "성년광익"의 저자(著者, author)가 누구인지에 대하여 함께 고찰하도록 하겠습니다.

2. 사료 분석 I

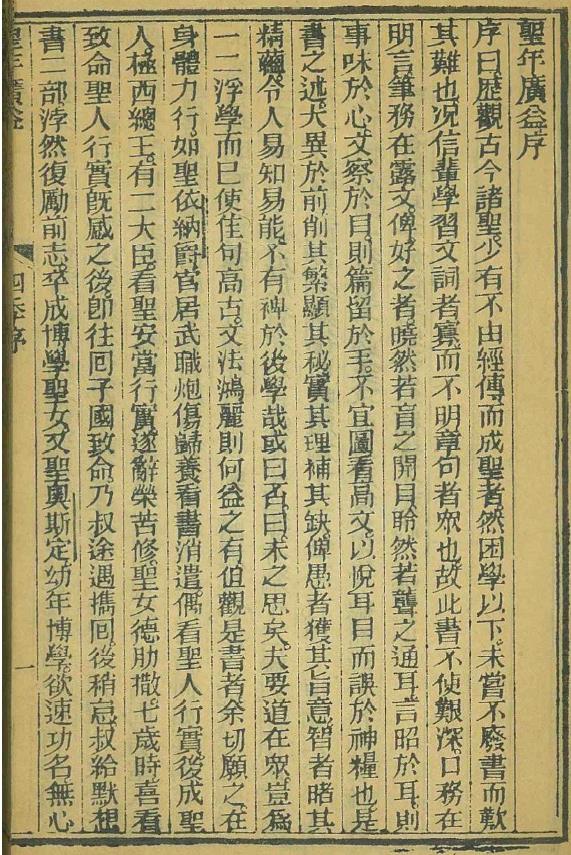

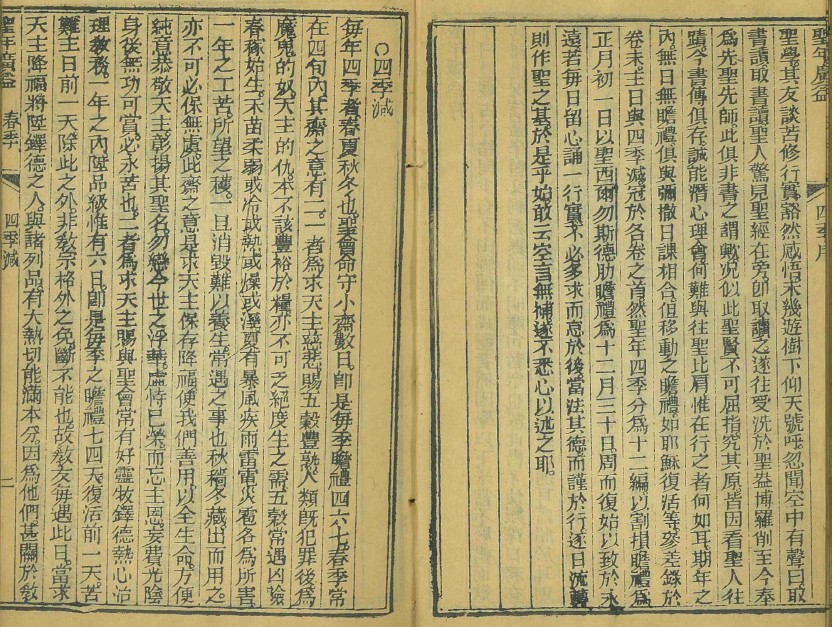

2-1. 다음에 발췌된 바는, 지금까지 국내에서 編者(편자, editor) 미상, 혹은 저자 미상이라고 추정되어 온 "聖年廣益" 춘,하,추,동 의 서문, "성년광익서"의 앞부분입니다:

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)부터 읽도록 하라.

(유관 부분 발췌 및 우리말 번역 시작) 聖年廣益序

성년광익 서문

序曰 歷觀古今諸聖 小有 不由經傳而成聖者, 然 困學以下 未嘗不 廢書而歎其難 也, 况 信輩學習文詞者 寡 而不明章句者 衆 也.

서[序, 즉, [경우 2] 이 저작(著作, 즉, 1738년에 초간된 "성년광익")에 대한 소개와 평가를 한 다른 이의 글 (2018년 11월 24일자 내용 추가 시작) 혹은 [경우 1] 1740년에 초간된 "성경광익"의 서(序)(이상, 2018년 11월 24일자 내용 추가 끝)](*1)는, "옛부터 지금에 이르기까지 모든 성인(諸聖)들을 두루 살펴보면(歷觀), 경전[經傳, 즉, 경전(經典)들과 그들의 해석서(解釋書)들, Confusian classics and commentaries on them) (2018년 11월 24일자 내용 추가 시작), 즉, 성경현전(聖經賢傳),(*2) 혹은 성경(聖經)과 성전(聖傳)들(이상, 2018년 11월 24일자 내용 추가 끝)]에 말미암지(由) 않으면서 거룩함(聖)을 성취함은 조금 있었을 뿐입니다(小有)" 라고 말하였는데, [박학한 이들도] 어려운 배움(困學) 아래에서(以下) 아닌게 아니라(未嘗不) 책들을 폐하면서(廢) 그 어려움을 탄식하였음(歎)이 분명하거늘(然 ... 也), 하물며(况) 믿는 무리(信輩, 즉, 천주교 신자들)는 문사(文詞, 즉, 문장, writings)들을 배움이 적어서(寡) 그리하여 장구(章句, syntactic and semantic analysis of ancient writings)들을 밝히지 못함이 많습니다(衆).

[...]

是書之述 大異於前, 削其繁 顯其秘, 實其理 補其缺...

바로 이 책(書)의 서술(述)은 이전[의 책](前)(*3)과 비교하여(於) 크게 다르게(大異), [이전의 책의] 그 잡란함(雜亂)(繁)을 칼로 깍아(削) 그 신묘함(秘)을 드러내어(顯), 그 이치(理)를 튼튼하게 하고(實) 그 부족함(缺)을 보충하여(補) ...(*4)

----- (*1) 번역자 주: (1) 다음은 "한어대사전"에 제시된 한자 낱글자 "序"에 대한 설명 전문인데, 제9항의 설명을 반드시 읽도록 하라:

(발췌 시작) 序

xù (이상, 발췌 끝)

[2018년 11월 24일자 내용 추가 시작] (2) 그런데 [경우 2]를 뒷받침하는 문헌적 증거물은 많이 부족한 죄인인 필자가 아직 찾아내지를 못하였으나, 그러나 [경우 1]을 실증적으로(positively) 뒷받침하는 문장들이 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)에 의하여 저술되어 1740년에 초간된 "성경광익" 수권의 변언(弁言, 서문)에 있음을, 2018년 11월 24일자보다 훨씬 이전에 작성된 본글에 서술된 바와 무관하게, 최근에 독립적으로(independently), 필자가 새로 발견하였다. 이에 대하여 실증적으로(positively) 입증/고증하는 바를 아래의 제4항에 서술하였으니, 꼭 읽도록 하라. [이상, 2018년 11월 24일자 내용 추가 끝]

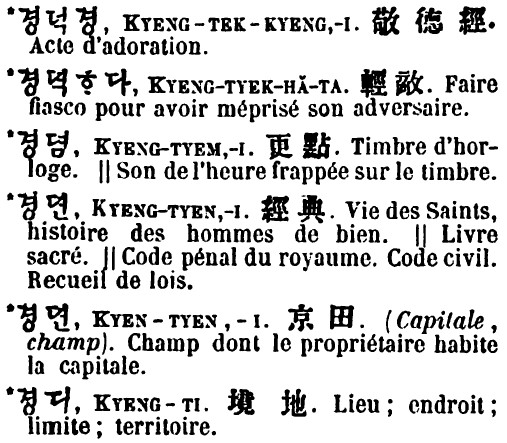

(*2) 번역자 주: (1) 바로 이 지적은, 예를 들어, 비록 우리나라 조선과 만주에서 마련되었고 그리고 1880년에 일본 요코하마 소재 인쇄소에서 초간되었음에도 불구하고, "經傳"(경전, Confusian classics and commentaries on them)이라는 "한문 문화권" 유학의 고유한 전통적 한자 단어가 표제어로서 수록되어 있지 않은, 다음에 발췌된, 한불자전 제157쪽에서 찾아 볼 수 있다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1830-1884_리델/1880_한불자전.htm <----- 여기를 클릭하면 필자가 어렵게 확보하여 제공하는 [제공처: 분당골 가톨릭 문서 선교 홈페이지 capax Dei], 예를 들어, 우리말 고어체 표기의 변천과정과 관련하여 대단히 중요한 문헌임에도 불구하고 지금까지 국내의 인터넷 공간에 제공자가 없어서 국내의 인터넷 공간에서 전혀 구할 수 없었던, "한불자전 전문 pdf"를 다운로드할 수 있습니다.

(한불자전 제157쪽에서 발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

(2) 특히, 바로 위에 발췌된 예(example)는, 즉, 1880녕에 초간된 "한불자전"에 "經傳"(경전, Confusian classics and commentaries on them)이라는 "한문 문화권" 유학의 고유한 전통적 한자 단어가 표제어로서 수록되어 있지 않음이라는 한 개의 예(an example)는, 1775년에 중국의 예수회가 해산될 때까지, 1583년부터 약 200여년 동안 중국 본토에 선교사로 파견된, 마태오 리치 신부님(1552-1610년)의 적응주의 선교 방식을 따랐던, 예수회 소속의 신부님들[주: 여기에는 드 메야/마이야 신부님(1669-1748년)도 당연히 포함됨]과는 크게 다르게, 1880년에 이르기까지 우리나라, 만주, 혹은 일본에 선교사로 파견된, 얀센주의(Jansenism)를 지지하거나 혹은 이 주의의 영향권 아래에 있었던 프랑스 파리 외방선교회 소속의, 다수의 사제들의 "한문 문화권"의 유학의 "經傳"(경전, Confusian classics and commentaries on them)들에 대한 기본 지식들이 많이 부족하였을 것임을 단적으로 보여주는, 한 개의 실증적인 예(a positive example)라는 생각을 하게 된다.

(*3) 번역자 주: 전후 문맥 안에서, 바로 여기서 말하는, "이전(前)"이라고 불리는 바는, 이 서문의 작성자 자신의 책/저서를 말함에 반드시 주목하라. 왜냐하면, 그렇게 불리는 저술/책의 저자가 누구인지를 이 서문의 작성자가 구체적으로 밝히지 않기 때문이다.

(*4) 번역자 주: (1) 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 전후 문맥 안에서 바로 이러한 문장이 포함된 서문은, 만약에 이 서문의 작성자가, 여기서 말해지고 있는, 이전에 출판된 책의 원 저작권자(the original author)가 아니라면, 저작권 문제 때문에, 결코 쓰여질 수 없음에 반드시 주목하라.

(2) 왜냐하면, 저작권자가 명기된 이미 출판된 책 "성년광익"의 저자가 아닌 자가, 동일한 책명 "성년광익"을 사용하면서, 저작권자가 명기된 이미 출판된 책 "성년광익"의 본문의 상당한 부분을 임의적/자의적으로 가감하는, 소위 말하는, 표절(剽竊) 행위(plagiarism)는 저작권에, 더 구체적으로, 인격저작권에 심대하게 위배되기 때문이다.

더군다나, 당시에 중국에서 선교 활동을 하였던 천주교회의 여러 수도회 소속의 신부님들은, 예수회 소속의 신부님들을 제외하고는, 마태오 리치 신부님의 적응주의 선교 방식을 따르지 않았기 때문에, 유학의 경전(經傳, Confusian classics and commentaries on them)들을 깊이있게 학습하지 않았던 점을 또한 고려하면, 예수회에 속하지 않는, 기 출판된 "성년광익"의 저자 이외의 다른 분이, 위에 발췌된 "성년광익서"를 작문하는 것은 불가능하다는 생각이다.

(3) 따라서, 필독을 강력하게 요청드리는 (*1) 번역자 주가 붙은, 바로 위에 발췌된 "성년광익서"의 첫 한문 문장에 대한 많이 부족한 죄인인 필자의 해석 및 (*3) 번역자 주뿐만이 아니라, 또한 (*4) 번역자 주가 붙은 바로 이 한 개의 본문 문장(one statement)을 함께 정밀하게 들여다보면, "성년광익"이라고 불리는, 바로 위에 그 서문의 앞부분이 발췌된, 책의 서문의 저자는, 자신이 이전에 출판한 책인 "성년광익"의 개정판(改訂版)의 서문을 지금 자신이 작성하고 있음을, 비명시적인 방식으로, 대단히 분명하게 밝히고 있음을 알 수 있다. ----- (이상, 유관 부분 발췌 및 우리말 번역 끝)

달리 말하여, 지금까지 고찰한 바로 부터 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 1) 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들이 동회 소속의 사제들에 의하여 저술된 한문본 천주교 문헌들의 저작권자들을 서로 대단히 존중하였던 전통을 고려 할 때에, 위의 제2-1항에 발췌된 서문의 제목이 분명하게 가리키듯이, 이 개정판(改訂版)의 제목이 "성년광익"이기 때문에, 따라서, 이전에 출판된 이 책 초판본의 제목 또한 "성년광익"임을, 즉, 모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)에 의하여 한문으로 번역 저술되어 1738년에 초간된, "성년광익"임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주: 다른 한편으로, 인터넷 검색을 해 보면, "성년광익"이라는 제목의 한문본 천주교 문헌의 저자는 오로지 모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년) 한 분뿐인데, 이러한 검색 결과는 우연이 아니라는 생각이다. 그리고 필자가 알기로, 유독 우리나라의 일부 교회사 연구자들만이, 이 글에서 그 오류를 구체적으로 지적하고 있는, 납득할 수 없는 주장을 그동안 해 왔다는 생각이다.

2-2. 질문 1: 그렇다면, 모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)에 의하여 개정된 "성년광익"이 실제로 출판된 시점은 언제쯤일까요?

질문 1에 대한 답변: (i) 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)께서 중국의 마카오(즉, 오문)에 도착한 것이 34세인 1703년이고, (ii) 당시에 중국 광동에서, 마태오 리치 신부님의 적응주의 선교 방식에 따라, 중국 본토를 대상으로 하는 선교/전교(mission)/복음화(evantelization) 그리고 더 나아가 토착화(inculturation)를 위하여 필수적인 한문 공부 등을 깊이있게 하셨으며, (iii) 그 이후에 청나라 황제 강희제의 명령에 따라 중국의 지도 제작에 참여하셨고, (iv) 그리고 또한 강희제의 명령에 따라, 주희(즉, 주자)에 의하여 저술된 "通鑒綱目"(통감강목)을 요약하여 프랑스어로 번역한 후에 유럽으로 보내어 유럽에서 출판되어 중국 역사가 유럽에 소개될 수 있도록 하셨고 또한 "通鑒綱目"(통감강목)을 만주어로 번역하여 출판하셨던,

"한문 문화권"의 유학 전반에 걸쳐 학식이 대단히 높고 깊은 중국 역사 학자이신 모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)께서, 중국 본토에서 45년에 이르는 오랜 기간을 보내시면서, 문어체가 아닌, 구어체로, 한문본 천주교 문헌들의 저술 작업에 착수하여,

(v) 64세인 1733년에 "성세추요"의 초판을 출판하셨고, (vi) 69세인 1738년에 방대한 본문을 가진 "성년광익"의 초판을 출판하셨으며, (vii) 71세인 1740년에 "성경광익"의 초판을 출판하셨고, 그리고 (viii) 79세인 1748년에 선종하셨음 등을 또한 고려할 때에,(*1)

----- (*1) 게시자 주: 이상 발씀드린 바는, 다음의 주소들에 접속하면 읽을 수 있는 자료들이 제공하는 바를 요악한 것이다:

출처 1: http://www.newadvent.org/cathen/09538c.htm 출처 2: https://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/Joseph-Anna-Marie_de_Moyria_de_Mailla 출처 3: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph-Anne-Marie_de_Moyriac_de_Mailla -----

모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)에 의하여 저술된, 따라서 그 앞부분이 위에 발췌된 "성년광익서"로 불리는 서문을 가지고 있는, 또한 동일한 문체의 구어체인(*2), 개정된 "성년광익"이 출판된 시점은 "성경광익"의 초판이 출판된 1740년 이후의 어느 시점이라는 생각이며,

----- (*2) 게시자 주: 많이 부족한 죄인인 필자가, 인간들의 윤리적 처신(moral behaviors)들과 관련하여, 혹시라도 "성세추요"가 이벽 성조의 "성교요지"의 내용 출처 및 자구 출처인지를 구체적으로 확인하기 위하여, "성세추요"를 2017년 7월 23일 이후에 상당한 시간을 할애하여 이 한문본 천주교 문헌의 본문을 정밀하게 들여다보았기 때문에, 이러한 판단을 감히(?) 독자들에게 말씀드릴 수 있다는 생각이다.

그리고 다음의 주소에 접속하면 "성세추요"를 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1669-1748_모이리악_드_메야/1733_성세추요.htm -----

(경우 1) 기 출판된 "성경광익"의 개정 작업 기간만을 오로지 고려한다면, 모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)께서 선종하신 해인 1748년 이전에 저술 완료된 개정된 "성년광익"이 또한 1748년 이전에 출판되었을 수도 있다는 생각입니다.

(경우 2) 그러나, (경우 1)의 가능성보다는, 현재까지 전해오는 개정된 "성년광익"의 상태 등을 또한 추가적으로 고려한다면, 유고(遺稿)로 남겨져 있는 개정된 "성년광익"이, 모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)의 선종 직후의 어느 시점에, 예를 들어, 1750년 경에, 예수회 소속의 후배 신부님들에 의하여 출판되었을 가능성이 더 높다는 생각을 하고 있습니다.

[내용 추가 일자: 2018년 11월 24일] 그리고 (경우 2)를 지지하는 실증적 증거(positive evidence)는 다음과 같습니다:

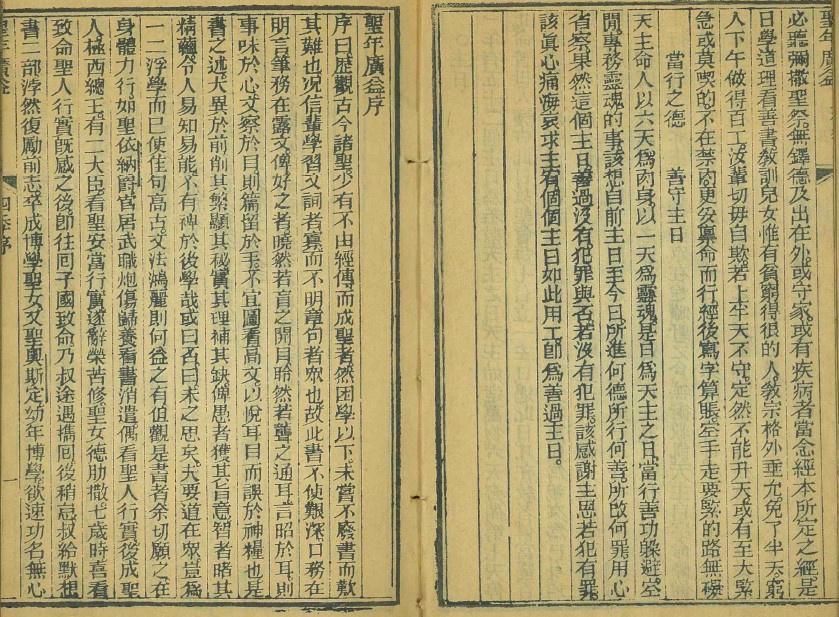

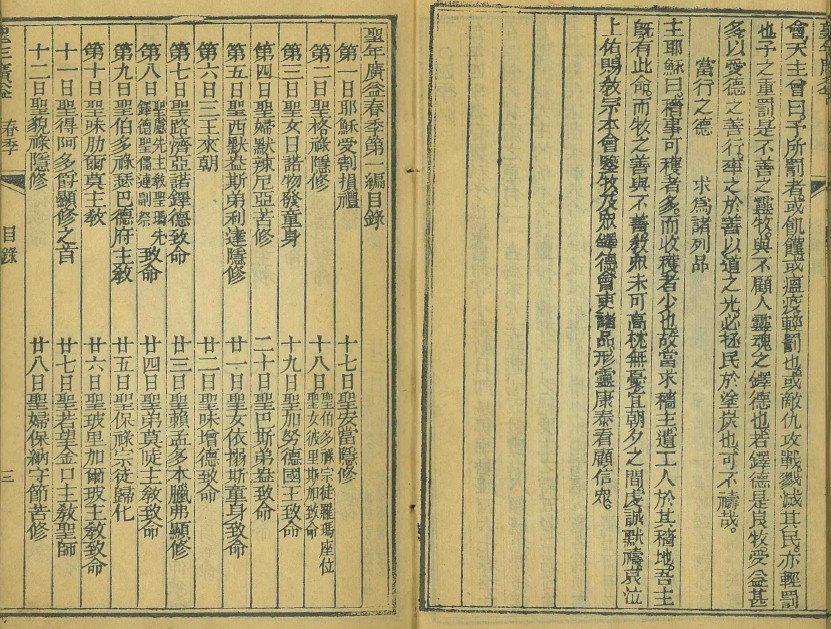

만약에 (경우 1)이 실제로 발생하였더라면, 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)께서 직접 개정판 "성년광익"의 출판을 주관하셨을 것이고, 따라서, 개정판 "성년광익", 춘(春)의 앞부분에서, 성년광익서가, 서문이기 때문에, 당연히 그리고 마땅히, 본문의 내용에 대한 어떠한 안내의 글들 이전인, 제일 첫 쪽/페이지(page)에 배치되어 있어야 할 것인데, 그러나, 실상은, 다음에 발췌된 바에서 보듯이, 그러하지 않습니다:

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

즉, 바로 위에 발췌된 바를 정밀하게 들여다보면, 개정판 "성년광익"의 서문임이 명백한 성년광익서가, 본문의 내용에 대한 안내의 글들인, 동그라미(O)로 시작하는 소제목들, 주일(主日)과 사계감(四季減) 사이에, 도저히 납득할 수 없는 엉뚱한 자리에, 심지어 동그라미(O)로 시작하지 않으면서, 삽입되어 있음을,(*3) 그리 어렵지 않게 확인할 수 있는데, 그러나 바로 이러한 배치/배열은, 만약에 (경우 1)이 실제로 발생하였더라면 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)께서 직접 개정판 "성년광익"의 출판을 주관하셨을 것이기 때문에, 결코 발생할 수 없는 일임을, 아니 지적할 수 없습니다.

----- (*3) 게시자 주: 이 삽입이 도저히 납득할 수 없는 엉뚱한 자리에 배치된 삽입임은, 개정판 "성년광익", 하(夏), 추(秋), 그리고 동(冬) 모두의 앞부분들과 정밀하게 비교/검토하면 바로 알 수 있다. ----- [이상, 2018년 11월 24일자 내용 추가 끝]

그리고 어떠한 경우이든지간에, 중국의 예수회가 해산된 해인 1775년 이전에, 그 앞부분이 위에 발췌된 "성년광익서"로 불리는 서문을 가지고 있는, 개정된 "성년광익"의 초판이 출판되었다는 생각입니다.(*4)

[내용 추가 일자: 2020년 10월 13일] ----- (*4) 게시자 주: 바로 이 문장에서의 필자의 추정은 오류인 것으로 밝혀졌다. 다음의 주소에 접속하면, 현재까지 전해 내려오고 있는 編者 미상의 한문본 "聖年廣益"이, 아무리 빠르더라도, 중국 본토에서 1856년 이전에 출판될 수 없었음을 실증적으로(positively) 입증/고증하는 졸글/논문[제목: 편자 미상인 개정판 한문본 성년광익 의 출판년도는 예수 성심 대축일이 가톨릭 교회의 보편 교회 전례력에 도입된 해인 1856년 직후이다; 게시일자: 2020-06-19]]을 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2067.htm <----- 필독 권고 ----- [이상, 2020년 10월 13일자 내용 추가 끝]

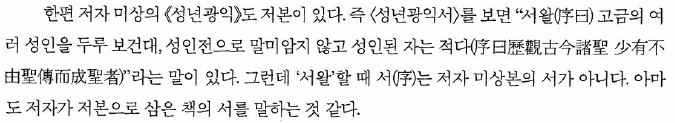

2-3. 다른 한편으로 다음은, 저자권자가 명기되어 있지 않은, 그러나 오래 전에 우리말로도 번역이 된, "성년광익"의 해제에서 발췌한 바인데, 바로 이 개정판 "성년광익"을 두고서, 위의 제1-1항에 발췌된 바에서처럼 편자 미상이라고 추정하는 대신에, 위의 제1-4항에 발췌된 바에서처럼 단정적으로 저자 미상이라고 주장하는 것이 학문적으로 얼마나 타당성이 있는지에 대하여, 정밀하게 검토하실 것을 요청드립니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1669-1748_모이리악_드_메야/1738_이후_개정판_성년광익_우리말_해제.htm (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

게시자 주 2-3: (1) 우선적으로, 바로 위에 발췌된 바에서, "聖傳"이 "성인전"으로 번역이 된, "성인전으로 말미암지 않고 성인된 자는 적다"라는 우리말 번역문은, 아무리 여러 번 읽더라도 도대체 무슨 말을 하고 있는지 그 내용을 도저히 이해할 수 없다는 생각이다.

무슨 말씀인고 하면, "한문 문화권"의 유구한 전통적 한문 문헌들 중에서 과연 어떤 문헌에 이러한 주장이 있기나 할까??? 하는 강한 의구심을 가지지 않을 수 없다.

또한 "지중해 지역 문화권" 안에서 형성된 그리스도교 교회의 역사 안에서, 예를 들어, 초기 교회의 박해 시절의 대다수의 신앙의 증거자들인 순교자 성인들이 과연 어떤 성인(saints)들의 전기들을 읽고서 성인(saint)이 되었다는 것인지??? 하는 강한 의문점을 가지지 않을 수 없다.

(2) 그런데, 바로 위의 제(1)항에서 지적한 우리말 번역문의 문제는, 괄호 안에 있는 序曰로 시작하는, 바로 위의 출처에 있는 주소에 접속하면 읽을 수 있는 우리말 해제의 작성자에 의하여 발췌되어 제시된, 한문 표현 중에 도저히 납득할 수 없는 심각한 오류가 있기 때문임에 반드시 주목하라.

즉, 위의 제2-1항에 발췌된 바에서 명백하게 확인할 수 있듯이, "經傳"(경전) 이라는 한자 단어 대신에, "聖傳"(성전)이라는 표현이, 도대체 무슨 이유로, 괄호 안에 있는 序曰로 시작하는, 바로 위의 출처에 있는 주소에 접속하면 읽을 수 있는 우리말 해제의 작성자에 의하여 발췌되어 제시된, 한문 표현 중에 있는지, 도저히 이해할 수 없다.

(3). 심지어, "聖傳"(성전)이라는 표현은 "한어대사전" 및 "한한대사전" 둘 다에 한 개의 표제어로 수록되어 있지도 않다. 즉, 이 표현은 "한문 문화권"의 유구한 전통적 한문 문헌들에서 사용되지 않는, 따라서 낯선/생소한, 한 개의 표현이라 아니 말할 수 없다.

(4) 더 나아가, 많이 부족한 죄인인 필자가, 2017년 3월 중순부터 4월 말 기간 동안에 독자적으로 개발한, 따라서 그 저작권(著作權, Copyright)이 필자에게 있는, Data Mining 기법을 적용한, "AI 기반, 한시(漢詩) 표준 해석법 [A Standard Method of Interpretation of Chinese Poems(漢詩), Based on AI(Artificial Intelligence)]"을 사용하여 분석을 하더라도, "聖傳"(성전)이라는 표현은 "한문 문화권"의 유구한 전통적 한문 문헌들에서 사용되지 않아 온, 한 개의 신조어 단어라 아니 말할 수 없다. 다음의 분석 결과에 주목하라:

(시어(詩語)/단어 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 聖傳 은 한 단어/숙어로서 사용되지 않아 왔음: https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E8%81%96%E5%82%B3 0 https://ctext.org/post-han?searchu=%E8%81%96%E5%82%B3 4

(시어(詩語)/단어 분석 제2단계) 그리고 이 인접한 낱글자들이 한 개의 시어(詩語)로 사용되지 않아 왔음은 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있다: https://sou-yun.com/QueryPoem.aspx?key=%e5%9c%a3%e4%bc%a0&st=3

게시자 주 2-3-(4): 혹시하여 추가로 지적하지만, 당나라 시절의 시인 두보(杜甫, 712-770년)의 한시 "飲中八仙歌"에 三杯草聖傳 이라는 표현이 있는데, 그러나 여기서 한 개의 개념을 나타내는 시어/단어는, "聖傳"이 결코 아니고, "草聖"(초성)임에 반드시 주목하라.

(5) 그러니까 무슨 말씀인고 하면, 우리말로 "성인전으로 말미암지 않고 성인된 자는 적다"로 번역된 표현에, 내용적으로(contextually) 혹은 자구적으로(literally) 둘 다에 있어, 정확하게 대응하는(exactly corresponding) 한문 표현이 <성년광익서>에 없다.

(6) 두 번째로, 위의 제2-3항에 발췌된 그동안 국내에서 편자 미상 혹은 저자 미상이라고 추정해 온 "성년광익"의 해제의 저자가, 바로 이 "성년광익"의 서문(序)의 첫 문장 안에 있는, "序曰 歷觀古今諸聖 小有 不由經傳而成聖者"라는 문구의 첫 글자인 "序"의 의미가, 위의 제2-1항에서 이미 정밀하게 고찰하였듯이, [경우 2] "다른 이가 작성한 바인 상대의 저작(對著)에 대한 소개(介紹)와 평론(評述)을 일컬음" (2018년 11월 24일자 내용 추가 시작) 혹은 [경우 1] 1740년에 초간된 "성경광익"의 서(序)(이상, 2018년 11월 24일자 내용 추가 끝)일 수도 있음을, 알지 못하였다는 생각이다.

그리고 "이러한 생각"을 할 때에, 많이 부족한 죄인인 필자가 확인한 바에 의하면, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 그 저자가 메야/마이야 신부님이라고 명기된, 1738년에 초간된, "성년광익"의 서문(序) 어디에도, "歷觀古今諸聖 小有 不由經傳而成聖者"라는 문구 혹은 이와 등가인(equivalent) 표현이 전혀 없음을, 또한 십분(十分) 고려하여야 할 것이다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1669-1748_모이리악_드_메야/1738_성년광익_수권_1875년판.htm

왜냐하면, 만약에(If) 위의 제2-3항에 발췌된 바에서의 세 번째 문장, 즉, "아마도 저자가 저본으로 삼은 책의 서를 말하는 것 같다."라는 막연한 추정(presumption)이 논리적으로 참(logically true)이라고 한다면(were)[가정법], 그 저자가 메야/마이야 신부님이라고 명기된, 1738년에 초간된, "성년광익"이, 지금까지 국내에서 編者(편자, editor) 미상이라고, 더 나아가 저자 미상이라고, 추정되어 온 聖年廣益의 저자가 저본으로 삼은 책(들)에 포함될 수 없을 것(would not be contained)이라는 결론에 도달하게 되기 때문이다.

그러나 "바로 이" 결론이, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 제2-3항에 안내된 출처에 있는 해제의 저자 자신의 이어지는 논문에서 밝히고 있는 바와 논리적으로 충돌하는, 한 개의 모순(a contradiction)임에 또한 주목하여야 할 것이다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1669-1748_모이리악_드_메야/2014_방상근_성년광익의_서지연구_in_신앙의_노래&역사의_향기.htm

따라서, 위의 제2-3항에 발췌된 바에서의 세 번째 문장, 즉, "아마도 저자가 저본으로 삼은 책의 서를 말하는 것 같다."라는 막연한 추정(presumption)이 논리적으로 거짓(false)임을, 한 개의 결론으로서 도출할 수 있다는 생각이다.

(7) 많이 부족한 죄인인 필자가 크게 우려하고 있는 점들이 있는데, (i) 애초에 개정판 "가톨릭대사전"에 처음 제시된 용어 교체의 오류, 즉, 일찌기 우리말로 번역이 된 "성년광익"에 대한 글 중에 있는, "편자 미상"이라는 표현이, 단정적으로 "저자 미상"으로 교체된 것은 심각한 오류(error)라 아니 말할 수 없는데, 또한 설상가상(雪上加霜)으로, (ii) 위의 제2-3항에 발췌된, 이 글에서 실증적으로(positively) 지적하고 있는, "經傳"(경전)이 "聖傳"(성전)으로 교체된, 심각한 오류(error)가 포함된, 이 "해제"가, 한 개인의 논문이 아닌, 한국교회사연구소 발행의 네 권의 책들 "성년광익", I, II, III, IV 모두에 실려있다는 것이다. (이상, 게시자 주 2-3 끝)

3. 사료 분석 II

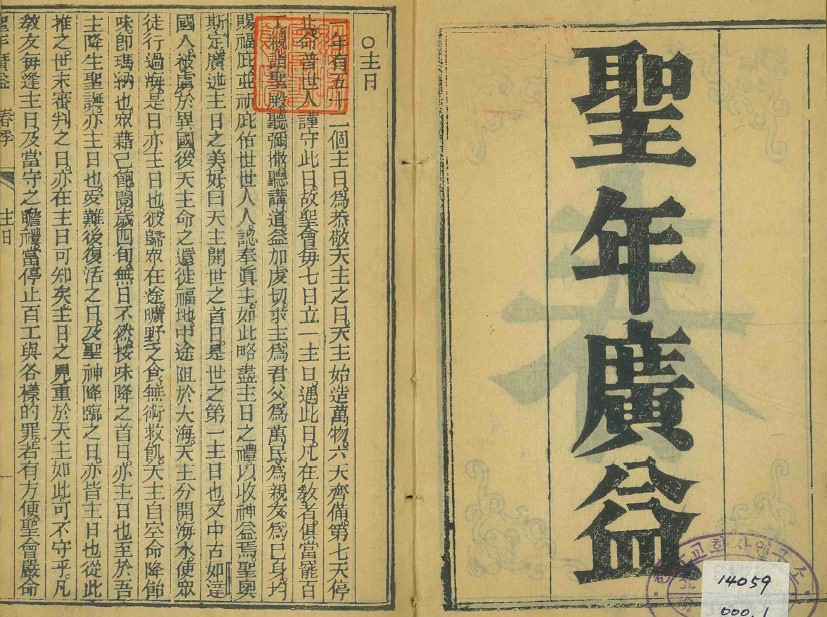

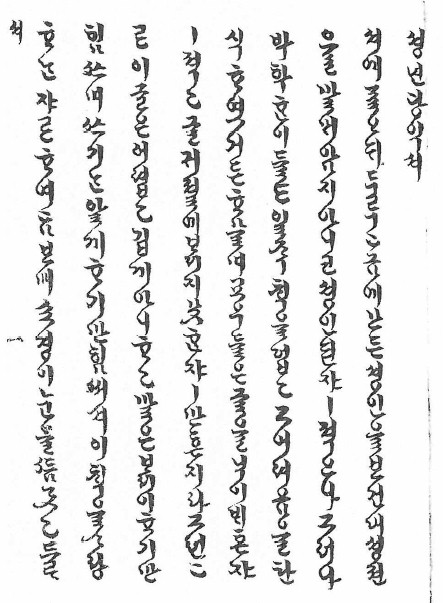

3-1. 다음은, 1738년 이후에 개정된 "성년광익", 즉, 지금까지 국내에서 편자 미상 혹은 심지어 저자 미상이라고 잘못 추정해 온, 우리말로 번역이 된, "성년광익"의 첫 쪽/페이지(page)에 있는, 우리말 서문에서 발췌한 바인데, [2018년 11월 24일자 내용 추가 시작] 여기서는, 바로 이 서문에 곧바로 이어서, 소제목 주일이 계속되고 있습니다[이상, 2018년 11월 24일자 내용 추가 끝]:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1669-1748_모이리악_드_메야/1738_이후_개정판_성년광익_우리말본_성년광익서.htm (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

(유관 부분 발췌 시작. 단, '아래 아' 는 발췌자가 'ㅏ' 로 교체하였음) 셔에 갈오대 두루 고금에 모든 셩인을 보건대 셩젼으로 말미암지 아니코 셩인 된쟈 - 적으나 ... (이상, 유관 부분 발췌 끝)

바로 위에 발췌된 우리말본 "성년광익서"의 첫 부분과, 이에 대응하는, 위의 제2-3항에 있는 한문본 "성년광익서"의 첫 부분을 정밀하게 비교/검토하면, 바로 위에 발췌된 우리말본 "성년광익서"의 첫 문장 중에, 한문 원문 중의 "經傳"(경전)이 "셩젼"(성전)으로 교체된, 명백한 필사 오류(error)가 있음을 바로 알 수 있습니다.

그리고 바로 이 필사 오류가 발생한 이유는, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 최초로 우리말로 번역된 우리말본 "성년광익"을, 그 이후에, 원 우리말 번역자가 아닌 다른 분이 다시 필사를 하면서, 위의 제2-3항에 발췌된 한문 원문을 대조하는 기회를 가지지 못한 환경 아래에서, 우리말로 번역된 필사 대본 중의 "셩년광익서" 첫 문장에서 흘림체 한글 "경젼"으로 표기된 부분을 "셩젼"으로 잘못 읽었기 때문이라는 생각입니다.

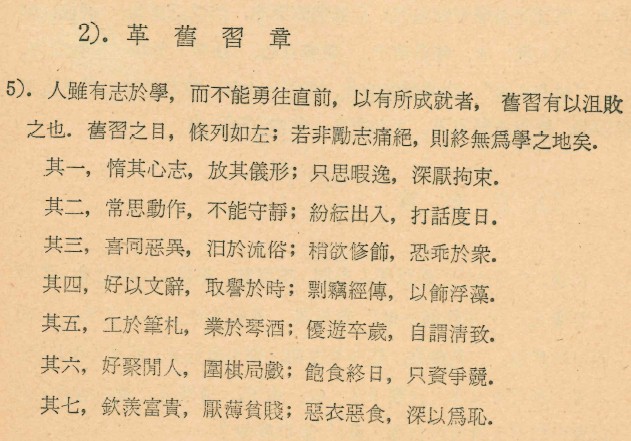

게시자 주 3-1: (1) 만약에, 예를 들어, 이 필사 오류를 발생시킨 필사자가, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 율곡 이이에 의하여 1577년에 저술된 "격몽요결", 革舊習章(혁구습장)을 학습하였더라면[가정법 과거], "經傳"(경전)이라는 단어의 의미를 제대로 배웠을 것이기 때문에, 바로 이러한 잘못 읽음은 아마도 발생하지 않았을 것이다:

출처 1: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1969_동방교양문선/부록_권3_격몽요결_원문_341-356.htm [한문 본문] <----- 클릭하여 꼭 확인하라 출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1969_동방교양문선/권3_격몽요결_203-262.htm [우리말 번역문] (출처 1로부터 발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 소제목 아래의 제6번째 행(row), 즉, 其四로 시작하는 행을 보라. (이상, 발췌 끝)

(2) 사족이지만, 필자의 벗이 중학교 1학년 어린 나이에 처음 읽고서 학문에 뜻을 세우는 데에 결정적인 역할을 하였던 책인 "동방교양문선"에 율곡 이이의 바로 이 "격몽요결"이 포함되어 있다.

그리고 다음의 주소에 접속하면, "동방교양문선" 전문(역자: 김종권, 발행: 한국자유교양추진회, 발행일: 1969년 4월 30일 초판)을 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1969_동방교양문선/contents.htm (이상, 게시자 주 3-1 끝)

따라서, 바로 위의 제3-1항에서 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 5) 현재까지 전해오고 있는 필사본 우리말본 "성년광익"은, 최초로 우리말로 번역된 우리말본 "성년광익"이 아니고, 바로 이 최초로 우리말로 번역된 우리말본 "성년광익"의, 원 번역자가 아닌 다른 이에 의하여 이후에 필사된, 한 개의 필사본임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

[2018년 11월 24일자 내용 추가 시작] 4. 사료 분석 III

이번 항에서는, 모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)에 의하여 저술되어 1740년에 초간된 "성경광익", 수권의 서문에 혹시라도, 개정판 "성년광익", 성년광익서의 첫 번째 문장과, 내용적으로 혹은 자구적으로, 직접적인 관련이 있는 문장(들)이 있는지에 대하여, 정밀하게 들여다보도록 하겠습니다.

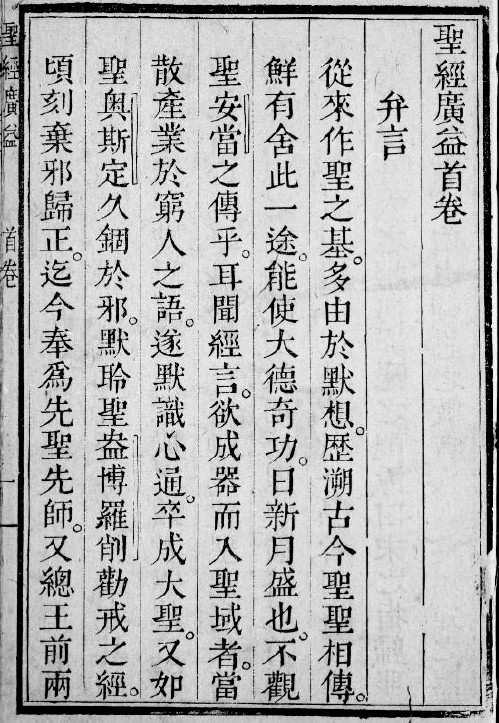

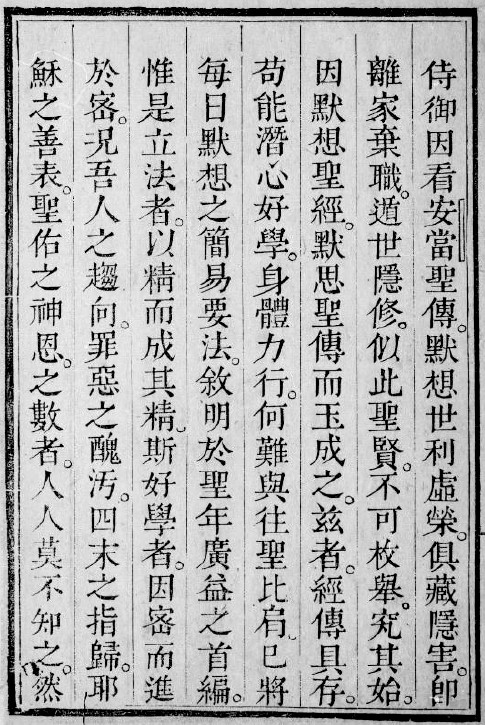

4-1. 다음은, 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)에 의하여 저술되어 1740년에 초간된 "성경광익" 수권의 변언(弁言, 서문)에서 발췌 한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1669-1748_모이리악_드_메야/1740_성경광익.htm (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 세 번째 열(column)부터 네 번째 열까지 읽도록 하라.

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)부터 네 번째 열까지 읽도록 하라. (이상, 발췌 끝)

(유관 부분들의 발췌 및 우리말 번역 시작) 從來作聖之基 多由於默想 歷溯古今聖聖相傳 鮮有舍此一途 能使大德奇功 日新月盛也.

이전부터 지금까지(從來) 거룩함(聖)을 일으키는(作) 터/토대(基)가 묵상(默想, meditation)에 말미암음(由)이 많았는데, 옛부터 지금에 이르기까지 성인들과 성인들이 대대로 전함(相傳)을 두루 상기하면(歷溯), [묵상(默想)이라는] 바로 이 하나의 길을 제쳐놓고(舍, put aside) 능히 대덕(大德)과 기공(奇功)을 사용하여(使) 날로 새로워지고 달로 성해짐(日新月盛)이 드물게 있었을 뿐입니다(鮮有).

[...]

究其始 因默想聖經默思聖傳而玉成之 兹者 經傳具存.

그 본원(始)을 헤아려보면(究), 성경(聖經)을 묵상(默想)하고 성전(聖傳)을 묵사(默思)하여 그리하여 옥성(玉成)[즉, 성전(成全), 즉, 심리적(心理的)인 재료(材料)가 결함(缺陷) 또는 조직화(組織化)되어, 보다 고차적(高次的)인 복합체(複合體)로 되는 일]의 무성해짐(兹者)을, 경전(經傳)[즉, 성경현전(聖經賢傳)]이 빠짐없이 골고루 갖추고 있음(具存)으로 인하여서 입니다(因). (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

4-2. 그러니까, 바로 위의 제4-1항에 발췌된 바는, 묵상(默想, meditation)의 대상이 결국에 경전(經傳)임을 구체적으로 지적하면서, 그리하여 그 결과, "옛부터 지금에 이르기까지 경전(經傳)을 열심히 공부하는 자들 중에서 다수의 거룩하게 되는 자들이 배출되어 왔음"을 말하고 있음을 알 수 있습니다.

따라서, 바로 이 제4항에서 독자적으로(indenendently) 고찰한 바로부터 우리는 다음의 결론들을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 7) 바로 위의 제4-1항에 발췌된 문잗들로부터, 이들 두 문장들의 요약문인, 다음의 한 개의 문장을 개정판 "성년광익"의 저자가 작문하여, 바로 이 개정판 "성년광익서"의 첫 문장에서, 序曰 하면서 제시하였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다:

(개정판 "성년광익", 서에서 발췌 시작) "歷觀古今諸聖 小有 不由經傳而成聖者."

"옛부터 지금에 이르기까지 모든 성인(諸聖)들을 두루 살펴보면(歷觀), 경전[經傳, 즉, 경전(經典)들과 그들의 해석서(解釋書)들, Confusian classics and commentaries on them) 즉, 성경현전(聖經賢傳), 혹은 성경(聖經)과 성전(聖傳)들]에 말미암지(由) 않으면서 거룩함(聖)을 성취함은 조금 있었을 뿐입니다(小有)." (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

바로 위의 (이 글의 결론 7)의 한 개의 따름 정리(a corollary)로서, 우리는 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 8) 개정판 "성년광익"의 서문인 성년광익서의 첫 번째 문장에서 말하는 서(序)는, 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)에 의하여 저술되어 1740년에 초간된 "성경광익" 수권의 변언(弁言, 서문)을 말함을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 9) 따라서, 지금까지 국내에서 編者 미상이라고 알려진, 심지어 저자 미삭이라고 알려진, 개정판 "聖年廣益"(성년광익)의 저작권자, 즉, 인격저작권자가 또한 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. [이상, 2018년 11월 24일자 내용 추가 끝]

5. 이 글의 결론들

지금까지, 본글에서 도출된 결론들을 논리적 순서대로 나열하면 다음과 같을 것입니다:

[내용 추가 일자: 2018년 11월 24일] 5-1. 다음은 위의 제4항에서 독자적으로(independently) 도출된 (이 글의 결론 7), (이 글의 결론 8), 그리고 (이 글의 결론 9) 입니다.

(이 글의 결론 7) 바로 위의 제4-1항에 발췌된 문잗들로부터, 이들 두 문장들의 요약문인, 다음의 한 개의 문장을 개정판 "성년광익"의 저자가 작문하여, 바로 이 개정판 "성년광익서"의 첫 문장에서, 序曰 하면서 제시하였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다:

(개정판 "성년광익", 서에서 발췌 시작) "歷觀古今諸聖 小有 不由經傳而成聖者."

"옛부터 지금에 이르기까지 모든 성인(諸聖)들을 두루 살펴보면(歷觀), 경전[經傳, 즉, 경전(經典)들과 그들의 해석서(解釋書)들, Confusian classics and commentaries on them), 즉, 성경현전(聖經賢傳), 혹은 성경(聖經)과 성전(聖傳)들]에 말미암지(由) 않으면서 거룩함(聖)을 성취함은 조금 있었을 뿐입니다(小有)." (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

(이 글의 결론 8) 개정판 "성년광익"의 서문인 성년광익서의 첫 번째 문장에서 말하는 서(序)는, 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)에 의하여 저술되어 1740년에 초간된 "성경광익" 수권의 변언(弁言, 서문)을 말함을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 9) 따라서, 지금까지 국내에서 編者 미상이라고 알려진, 심지어 저자 미삭이라고 알려진, 개정판 "聖年廣益"(성년광익)의 저작권자, 즉, 인격저작권자가 또한 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. [이상, 2018년 11월 24일자 내용 추가 끝]

5-2. 다음은, 위의 제4항에 제시된 본글의 작성 시점보다 훨씽 이후의 시점인 2018년 11월 24일에 수행된 또다른 실증적(positive) 입증/고증 과정과는 무관하게, 위의 제2-1항에서 독립적으로(indenpendently) 도출된, (이 글의 결론 1)입니다:

(이 글의 결론 1) 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들이 동회 소속의 사제들에 의하여 저술된 한문본 천주교 문헌들의 저작권자들을 서로 대단히 존중하였던 전통을 고려 할 때에, 위의 제2-1항에 발췌된 서문의 제목이 분명하게 가리키듯이, 이 개정판(改訂版)의 제목이 "성년광익"이기 때문에, 따라서, 이전에 출판된 이 책 초판본의 제목 또한 "성년광익"임을, 즉, 모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)에 의하여 한문으로 번역 저술되어 1738년에 초간된, "성년광익"임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주: (1) 바로 위의 (이 글의 글론 1)의 근거로서 제시된 위의 제2-1항 전체를 꼭 읽을 것을 요청드립니다.

(2) 다른 한편으로, 인터넷 검색을 해 보면, "성년광익"이라는 제목의 한문본 천주교 문헌의 저자는 오로지 모이리악 드 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년) 한 분뿐인데, 이러한 검색 결과는 우연이 아니라는 생각이다. 그리고 필자가 알기로, 유독 우리나라의 일부 교회사 연구자들만이, 이 글에서 그 오류를 구체적으로 지적하고 있는, 납득할 수 없는 주장을 그동안 해 왔다는 생각이다.

5-3. 지금까지 이 글의 제2-3항에서 고찰한 바로부터, 다음의 결론들을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 2) 그동안 국내에서 편자 미상 혹은 저자 미상이라고 추정해 온 "성년광익"의 서에는, "序曰 歷觀古今諸聖 小有 不由聖傳而成聖者" 라는 표현은 없으며, 대신에, "序曰 歷觀古今諸聖 小有 不由經傳而成聖者"라는 문구가 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 3) "聖傳"이라는 표현은, "한문 문화권" 내에서 전통적으로 인지해 온 어떤 개념을 나타내는 "한문 문화권"의 고유한 한 개의 단어가 아니고, (i) 영어로 Sacred Tradition(성전)으로도 또한 번역이 되는 한 개의 교회의 용어인 Apostolic Tradition(사도 전승)의 한문 신조어 번역 용어이거나, 혹은 (ii) 글자 그대로(literally), 예를 들어, "성년광익"에서 소제목으로 사용되고 있는 것처럼, "성인전"(聖人傳), 즉, "성인(聖人)의 전기(傳記)"(hagiology, the lives and legends of saints)를 의미하는 한문 신조어 번역 용어, 이들 둘 중의 하나임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

따라서, (i) 위의 게시자 주 2-3: 제(1)항 - 제(6)항에서 이미 지적한 바, (ii) (이 글의 결론 2), 그리고 (iii) (이 글의 결론 3), 이들 셋의 한 개의 따름 정리(a corollary)로서, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 4) "성인전으로 말미암지 않고 성인된 자는 적다"라는 우리말 번역문은, 지금에 이르기까지 동서 인류 문화사 안에서 그 의미가 무엇인지 이해할 수 없어서, 그리하여 그 진위를 올바르게 판단할 수 없는 한 개의 표현임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

5-4. 다른 한편으로, 다음은 위의 제3-1항에서 도출된 (이 글의 결론 5)입니다:

(이 글의 결론 5) 현재까지 전해오고 있는 필사본인 우리말본 "성년광익"은, 최초로 우리말로 번역된 우리말본 "성년광익"이 아니고, 바로 이 최초로 우리말로 번역된 우리말본 "성년광익"의, 원 번역자가 아닌 다른 이에 의하여 이후에 필사된, 한 개의 필사본임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

[내용 추가 일자: 2018년 10월 6일] 5-5. 다음은, 바로 아래의 주소에 있는 졸글[제목: 성년광익(聖年廣益) 및 編者 미상의 성년광익 둘 다의 출처 한문본 문헌들에는 알퐁소 바뇨니 신부님의 천주성교성인행실 이 포함된다; 게시일자: 2018년 8월 25일]의 제3-3항에서 독립적으로(independently) 도출된, 한 개의 결론입니다:

(이 글의 결론 6) 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1949.htm <----- 또한 필독 권고 (발췌 시작) (이 글의 결론 5) 지금까지 국내에서 編者 미상이라고 알려진, 심지어 저자 미상이라고 알려진, 개정판 "聖年廣益"(성년광익)이, 그 저작권자가 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)라고 명기된, 1738년에 초간된, "聖年廣益"에 기 포함된 "천주성교성인행실"의 성인전들의 요약본들을, (i) 심지어 동일한 번역 용어들과 동일한 자구/어구들을 사용하는 방식으로 그대로 포함하거나, 혹은 (ii) 약간 더 요약하고 또 일부 내용을 수정/편집하여 포함하고 있음으로부터, (iii) 그리고 또한, 예를 들어, 그 저작권자가 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)이라고 명기된, 1738년에 초간된, "聖年廣益"에 기 포함된 8월5일자 "건성모설지전"을, 단지 몇 개의 낱글자들의 교체와 함께, 100% 있는 그대로 복사(複寫)하였음으로부터, 지금까지 국내에서 編者 미상이라고 알려진, 심지어 저자 미상이라고 알려진, 개정판 "聖年廣益"(성년광익)의 저작권자, 즉, 인격저작권자가 또한 메야/마이야(Mailla) 신부님(1669-1748년)임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. (이상, 발췌 끝) (이상, 이 글의 결론 6 끝) [이상, 2018년 10월 6일자 내용 추가 끝]

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.) 작업에 소요된 시간: 약60시간

0 1,252 3 |