가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

信經(신경, 즉, 사도신경) 으로 번역된 Symbolum 이 애초에 性薄錄, 性薄羅 등으로 음역되었음은 방자신경유전, 개정판 천주교요에서 구체적으로 밝히고 있다1854_ 1242_ |

|---|

|

2018-10-08 ㅣ No.1957 게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1957.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서

1-1. 예를 들어, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, "사도신경"에 대하여 서술할 때에 "사도신경"이라는 번역 용어를 사용하지 않고 "성박록"이라는 음역 용어를 사용하고 있는, 1615년에 초간된 "교요해략"에서, 그러나, 많이 부족한 죄인인 필자가 아는 한, 이어지는 본문 중의 두 곳에서 갑자기, 아무런 설명 없이, "신경"이라는 번역 용어가 사용되고 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략.htm

1-2. 그리고 다음은, "신경"이라는 "한문 문화권" 천주교회의 고유한 신조어의 출처와 기원에 대하여 많이 부족한 죄인인 필자가 고찰한 바입니다:

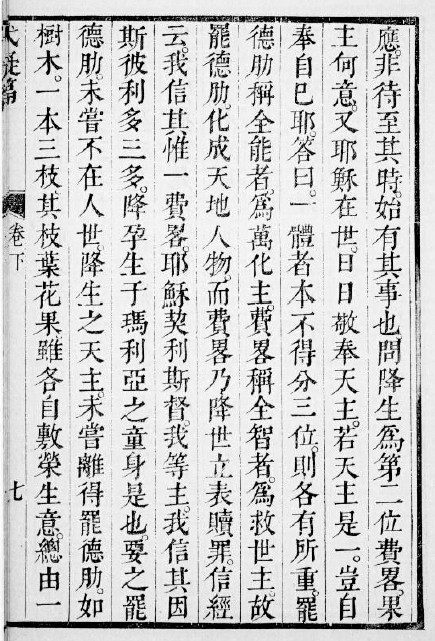

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1865.htm <----- 전문 필독 권고 (발췌 시작) 3-2-2. 그리고 다음은, 1621년에 초간된 평신도 양정균(1562-1627년)의 저서 "대의편", 권하의 pdf 파일로부터 유관 부분을 발췌한 것입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1562-1627_양정균/1621_대의편.htm (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 다섯 번째 열(column)부터 일곱 번째 열까지 보라. 위의 제1-1항에 발췌된 "十二亞玻斯多羅性薄錄"(즉, 열두 사도 성박록)에서 이미 읽은 절들이, "性薄錄云(성박록운)" 대신에 "信經云(신경운)" 다음에, 또한 다음과 같이 발췌되고 있음을 확인 할 수 있다:

(유관 부분 발췌 시작) 信經云。我信其唯一費略耶穌契利斯督我等主。 (이상, 유관 부분 발췌 끝) (이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-2-2: (1) 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이, 증표(證票)/정표(情表)를 의미하는 라틴어 단어 "Symbolum"(#)의 음역(音譯) 단어인 "性薄錄"은 耶穌會文獻匯編 홈페이지 제공의 DB 전체에 있어, 평신도 양정균(1562-1627년)의 또다른 저서인, 아무리 늦더라도 1627년 이전에 저술된, "대의속편", 권상과 권하에서 각각 한 번씩만 사용되고 있음에 주목하십시오: http://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=804348&searchu=%E6%80%A7%E8%96%84%E9%8C%84

----- (#) 게시자 주: 이에 대하여서는, 예를 들어, 다음의 주소에 있는 졸글들을 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1220.htm [2012년 6월 25일자 글] <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1222.htm [2012년 7월 9일자 글] <----- 필독 권고 -----

따라서, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 이 검색 결과로부터 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 1) "한문 문화권" 천주교회 안에서, 평신도인 양정균(1562-1627년) 사후의 천주교 한문본 문헌들에서 증표(證票)/정표(情表)를 의미하는 라틴어 단어 "Symbolum"의 음역(音譯) 단어인 "性薄錄"의 사용은 줄어들고, 대신에, "信經"이라는 천주교 고유한 번역 용어가 점차로 더 많이 사용되기 시작하였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(2) 다른 방향으로, 耶穌會文獻匯編 홈페이지 제공의 DB에 포함되지 않은, 1620년 이전에 저술되거나 혹은 출판된, 한문본 천주교 문헌들에 대하여, 연대순에 있어 거슬어 올라가면서, "信經"이라는 천주교 고유한 번역 용어의 최초 출처를 찾아 보아야 할 것입니다.

3-3. 1616년에 남경 교난이 발행하였는데, 다음에 발췌된 바는, 바로 직전 해인 1615년에 초간된 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "교요해략", 권6상의 일부 입니다:

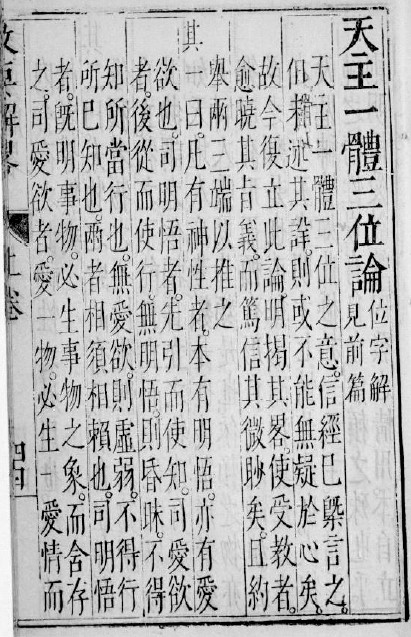

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략.htm (발췌 시작) 교요해략_권지상_5_천주1체3위론_51-53 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 3위1체와 그 해설] [(2017년 9월 26일) 주: 3윌1체에 대한 해설의 첫 문장에서, 증표(證票)/정표(情表)를 의미하는 라틴어 단어 "Symbolum"의 음역 단어인 "성박록" 대신에, "신경"이라는 번역 용어가 갑자기, 아무런 설명 없이, 사용되고 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)을 보라.

(유관 부분 발췌 시작) 天主一體三位之意。信經已槩言之。 천주 1체3위의 의미는 [본 해략 중의] 신경[信經, 즉, 믿음의 경문(經文)](*)이 이미 대략 말하였는데,

----- (*) 번역자 주: 여기서 말하는 "信經(신경)"이란, 위의 제3-2항에 발췌된 바와 같이 평신도 양정균(1562-1627년)이 자신의 저서인, 1621년에 초간된, "대의편", 권하에서 또한 정확하게 알고 있듯이, 본 해략, 즉, "교요해략" 본문 중에서 열두 번에 걸쳐 "我信"이라는 표현이 사용되고 있는, "十二亞玻斯多羅性薄錄"(즉, 열두 사도 성박록)을 말하는 것이 분명하다. ----- (이상, 유관 부분 발췌 및 우리말 번역 끝) (이상, 발췌 끝)

4. 4-1. 따라서, 지금까지 이 글에서 고창한 바로부터 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 2) "信經(신경)"이라는 "한문 문화권" 내의 그리스도교 교회의 고유한 신조어(新造語)는, (i) 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)에 의하여 창안(創案)되어, 1615년에 초간된 이분의 저서인 "교요해략" 에서 처음으로/최초로 사용되기 시작하였거나, 혹은, (ii) 중국의 천주교회 안에서, "방자유전"이 저술된 1600년과 "교요해략"이 초판된 1615년 사이에, 예수회 소속의 어느 신부님에 의하여 이미 창안(創案)되어 사용되기 시작하였고 그리고 1615년에 초간된 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서인 "교요해략" 에서 처음으로/최초로 표기되기 시작하였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 3) "사도신경" 등에서 사용되는 "信經(신경)"이라는 "한문 문화권" 내의 그리스도교 교회의 고유한 신조어(新造語)가 "한문 문화권" 내의 천주교회의 고유한 용어임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. 왜냐하면, 중국 본토에 파견된 개신교회 측의 첫 번째 선교사인 로버트 모리슨이 중국 [광동 지역]에 처음으로 도착한 시점이, 1615년보다 약 200년 뒤인, 1807년이라고 알려져 있기 때문입니다.(*)

----- (*) 게시자 주: 이에 대하여서는, 다음의 주소에 있는 졸글의 제4항을 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1653.htm [2015년 8월 4일자 글] <----- 필독 권고 -----

4-2. 다른 한편으로, 2015년 8월 초 이후 지금까지 많이 부족한 죄인인 필자가 확인한 바에 의하면, 중국에 선교사로 파견된 신부님들의 한문본 저술들 중에서, "종도신경"(즉, "사도신경")과 관련하여, 1616년에 발생한 남경 교난 직전인, 1600년과 1615년 사이에 한문으로 저술된 책 안에서 "信經(신경)"이라는 신조어가 사용된 경우를 찾지를 못하였습니다.

(이 글의 결론 4) "信經(신경)"이라는 "한문 문화권" 내의 그리스도교 교회의 고유한 신조어(新造語)는 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)에 의하여 창안(創案)되어, 1615년에 초간된 이분의 저서인 "교요해략" 에서 처음으로/최초로 사용되기 시작하였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 4-2: 당연한 이야기이지만, 바로 위의 (이 글의 결론 4)은1600년과 1615년 사이에 한문으로 저술된 책들을 더 찾아보면 그 결론이 바뀔 수도 있으므로, 한 개의 잠정적인 결론입니다. (이상, 발췌 끝)

이번 글에서는, "信經"(신경) 으로 번역된 라틴어 교회의 용어 Symbolum 가 애초에 性薄錄, 性薄羅 등으로 음역되었음이 구체적으로 확인되는 문헌들에는, 판토하 신부님(1571-1618년)의 "방자신경유전"뿐만이 아니라, 개정판 "천주교요"가 또한 포함됨을 실증적으로(positively) 입증/고증하도록 하겠습니다.

2. 사료 분석

2-1. 우선적으로, 다음의 주소에 접속하면, 1622년 혹은 그 이후에 출판된 것으로 추정되는 판토하 신부님(1571-1618년)의 "방자신경유전"에 대한 졸글을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1854.htm <----- 필독 권고

바로 위의 주소에 접속하면, "信經"(신경) 으로 번역된 라틴어 교회의 용어 Symbolum 이, 애초에, 즉, "信經"(신경)이라는 신조어 번역 용어가 도입되어 사용되기 이전에, "性薄錄"(성박록)으로 음역(音譯)되었음이, 1622년 혹은 그 이후에 출판된 것으로 추정되는, "방자신경유전"에서 실증적으로(positively) 입증/고증됨을 고찰할 수 있습니다.

2-2. 다음은, 마태오 리치 신부님(1552-610년)에 의하여 1605년에 저술되었다는 "천주교요"가 아닌, 프란치스코 푸르타도(Francisco Furtado, 즉, 부범제, 傅泛際/傅汎際) 신부님이 부관구장(Vice_Provincial)으로 계셨던 1635-1641년 사이 혹은 1646-1647년 사이에 출판된 것이 분명한, 당시의 예수회 소속의 신부님들이 함께 번역하였다고 밝히고 있는, "천주교요", 제4b쪽에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1635-1647_야소회사_공역/치회부범제준_천주교요.htm (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)을 보라.

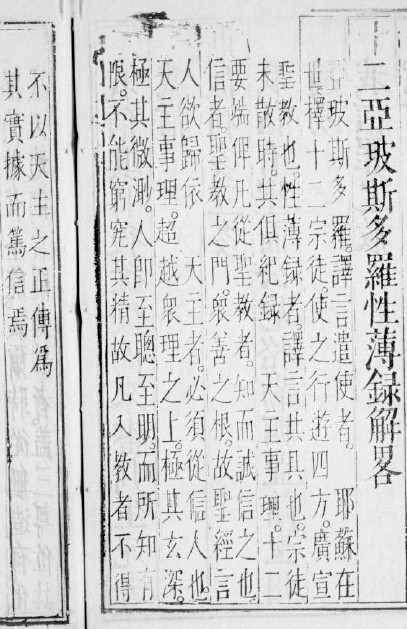

(유관 부분 발췌 및 우리말 번역 시작) 原文目性薄羅 譯言共具也 ....

[라틴어] 원문은 성박라(性薄羅)라고 불렸으며, 번역하면 공구[共具, 즉, 함께 하는/공통의(common) 길(道, way)/명문(明文, provision)]를 말하니라. ... (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

게시자 주 2-2: (1) 다음의 주소에 접속하면, "值會 傅汎際 准"(치회 부범제 준) 이라는 표현에서 "值會"/"直會"의 의미가 무엇인지 알 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1959.htm <----- 필독 권고 (2) (이 글의 결론 1) 1583년부터 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여 저술된 한문본 천주교 기도서들 중에서, 1650년에 이르기까지, 바로 위에 발췌된 바와 같은 설명이 "신경"이라는 번역 용어에 부착된 기도서는 개정된 "천주교요" 하나뿐임을, 그동안의 많이 부족한 죄인인 필자의 유과 사료들의 본문 분석 경험들에 근거하여, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-3. 그런데 바로 위의 제2-2항에 발췌된 바에 제시된 "신경"이라는 용어에 대한 설명 전문은, 다음에 발췌된, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)의 저서로서 1615년에 초간된 한문본 천주교 교리서 "교요해략"의 대응하는 부분인, "12아파사다라성박록해략" 소제목 아래에 제시된 설명과 거의 동일함에 주목하십시오:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략.htm (발췌 시작) 교요해략_권지상_4_12아파사다라성박록_33-51 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 사도신경과 그 해설] [(2017년 8월 12일) 주: 많이 부족한 죄인이 확인한 바에 의하면, 중국인 평신도 양정균(1562-1627년)의 저서인 "대의편"이 저술된 시기 이후에 그러나 이 책이 출판된 해(1621년) 이전에, 교요해략 초판의 해당 낱글자들이 교체되어 그 중판이 출판되었다는 생각이며, 여기에 수록된 한문본 "宗徒信經" 에서, 1615년 초판의 "교요해략"에서 사용되고 있는 "聖神相通功" 이 "諸聖相通功" 으로 교체되었으며, 그리고 이 표현 앞에 있는 표현인 "我信斯彼利多三多"의 각주에서 "한문 문화권" 내에서 사용해온, 예를 들어, 1625년에 발견된 경교비문의 본문 중에서도 사용되고 있는 오래된 한자 단어인, "聖神"이라는 한자 단어의 전통적 자구적 의미/정의(definition)에 근거하여, 성삼위의 제3위격인 "Spiritus Sanctus(斯彼利多三多)"의 호칭/칭호로 사용하기 위한 차용(借用) 번역 용어로서 "聖神"을 사용할 수 있는 근거/이유를, 초판에 주어진 동일한 문장으로, 계속하여 밝히고 있음. 그리고 이에 대한 더 자세한 내용은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글에 있음: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1851.htm ] [(2017년 9월 30일) 주: 제34쪽 뒷면에 "원죄"라는 차용 번역 용어가 사용됨.] [(2017년 9월 30일) 주: 예수님께서 십자가 위에서 죽임 당한 후에, "地獄(지옥, hell)"에 내려가시어, 라고 말해지고 있음에 또한 주목하라. 따라서, 여기서 말하는 "지옥(地獄, hell)"이라는 차용 번역 용어의 의미는 구약 성경 용어인 "저승(히브리어: Sheol, 그리스어: Hades; 라틴어: inferus)"과 정확하게 동일함을 알 수 있음.]

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)부터 네 번째 열까지 읽도록 하라. (이상, 발췌 끝)

게시자 주 2-3: 많이 부족한 죄인인 필자가 지금까지 들여다본 바에 의하면, 한문본 천주교 기도서들 중에서, 기도문들 본문 중에 사용되고 있는 용어들의 의미(meanings)들/정의(definitions)들을 또한 서술하고 있는 기도서는, 바로 위에 그 일부가 발췌된, 개정판 "천주교요"뿐입니다.

2-4. 따라서 이 글의 제2-3항과 제2-4항에서 함께 고찰한 바로부터, 위의 제1-2항에 발췌된 바에서 말씀드린 결론보다 더 수렴(收斂, convergent)된, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 2) "信經(신경)"이라는 "한문 문화권" 내의 그리스도교 교회의 고유한 신조어(新造語)는, 알퐁소 바뇨니 신부님(1566-1640년)에 의하여 창안(創案)되어, 1615년에 초간된 이분의 저서인 "교요해략" 에서 처음으로/최초로 사용되기 시작하였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-5. 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있듯이,

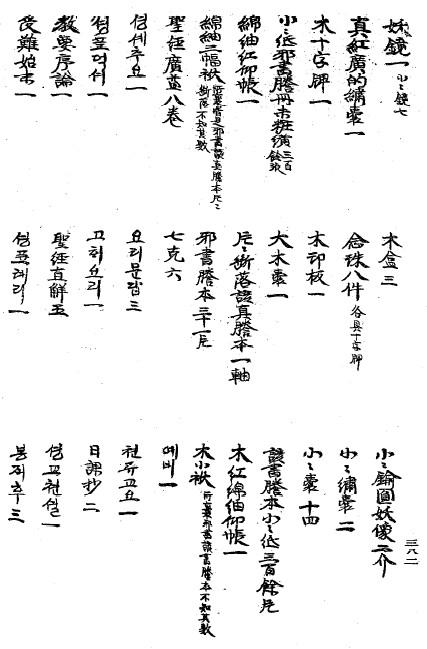

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1756-1819_이기경_et_al/요서사서소화기_in_1801_사학징의_부록.htm (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발체된 바에서, 위에서 새 번째 행(row)의 왼쪽에서 네 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

우리나라 조선에서 1801년 신유박해 때의 문초 기록들 중의 하나인 "사학징의"의 부록인 "요서사서소화기"는 "쳔쥬교요"라는 한글본 책의 이름이 압수된 천주교 서적들 중에 있음을 밝히고 있는데, 이 글의 제2-3항에서 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 3) 우리나라 조선에 전래되어 우리말로 번역이 된 우리말본 "천주교요"의 번역대본은, 위의 제2-2항에 그 일부가 발췌된, 프란치스코 푸르타도(Francisco Furtado, 즉, 부범제, 傅泛際/傅汎際) 신부님이 부관구장(Vice_Provincial)으로 계셨던 1635-1641년 사이 혹은 1646-1647년 사이에 출판된, 개정판 "천주교요"임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-6. 다음은, "황사영 백서"에서 발췌한 바입니다:

(발췌 시작) [...] 時李蘗密看聖書 而承薰不知 癸卯隨父入燕 李蘗密托曰 北京有天主堂 堂中有西士傳敎者 子往見之 求信經一部 幷請領洗 則西士必大愛之 [...]

[...] 그 시기에 이벽(李蘗)은 성서(聖書, Sacred Scriptures)들을 몰래 검토하고/보고 있었는데(看, examine, see), [이]승훈(承薰)은 [이것을] 알지 못하였습니다. 계묘(1783년)에 [이승훈이 자신의] 아버지를 따라 연(燕, 즉, 북경)에 들어가게 되자(入, enter) 이벽이 몰래 임무를 맡기면서(托, entrust) 말하기(曰)를, "북경(北京)에는 천주당(天主堂)이 있고 [천주]당 안에는 서양 선비(西士)들인 전교자(傳敎者, missionaries)들이 있으니, 자네는 가서 그들을 만나(見), 신경(信經, Credo, Symbolum) 한 부를 구하고(求) [또한] 겸하여(幷) [그들에게] 영세(領洗, Baptism)를 청(請)하면(則), 서양 선비들이 [자네를] 틀림없이 크게 좋아할(大愛) 것일세 [...]" 라고 말하였습니다. (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

(이 글의 결론 4) 따라서, 이승훈(1756-1801년)에게 교리 교육을 시킨 후에 1783년에 북경 소재 천주당에 파견한 당사자인 이벽 성조(1754-1785년)께서는, 1783년에 이르기까지, 개정판 "천주교요"를 입수하여 학습하지 못하였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

작성 중입니다.

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 878 3 |