가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

한문본 성년광익 은 우리말본 성경직해광익 의 번역대본들에 반드시 포함된다 1242_ |

|---|

|

2018-11-05 ㅣ No.1963

게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1963.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서

1-1. 왜냐하면, 우리말본 "성경직해광익", 권2, 심획십자성가첨례성경, 의행지덕의 번역대본은, 한문본 "성경광익"이 아니고, 한문본 "성년광익", 5월 3일, 의행지덕이기 때문입니다.

한문본 "성경광익"에는, "천주강생성경직해"에서 심득십자성가 첨례로 수록되어 있는, 심획십자성가첨례 자체가 수록되어 있지 않습니다. 그리고 이것은 아래의 제2-2-(ii)항에 안내된 주소에 접속하면, 직접 확인할 수 있습니다.

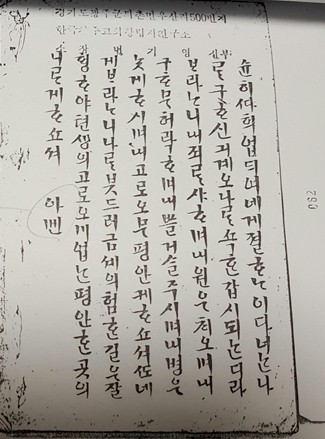

1-2. 다른 한편으로, 예를 들어, 순조1년(1801년) 10월 9일자, "추안급국안", 권25, 제758쪽, 제2-6열에서 이가환이, [1784년 말 혹은 1785년 초에] 이벽 성조(1754-1785년)로부터 한문본 "성년광익"을 빌려 보았다는, 신문/문초 기록이 아닌, 황사영 백서의 [전문이 아닌 일부] 사본에 의하여 실증적으로(positively) 입증/고증되고 있으므로, 따라서 "성년광익"은 아무리 늦더라도 1784년에 이르면 우리나라 조선에 이미 전래되어 있었음을 알 수 있습니다.

2. 사료 분석 I

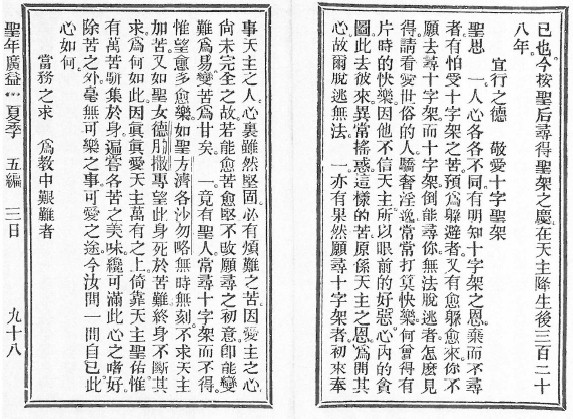

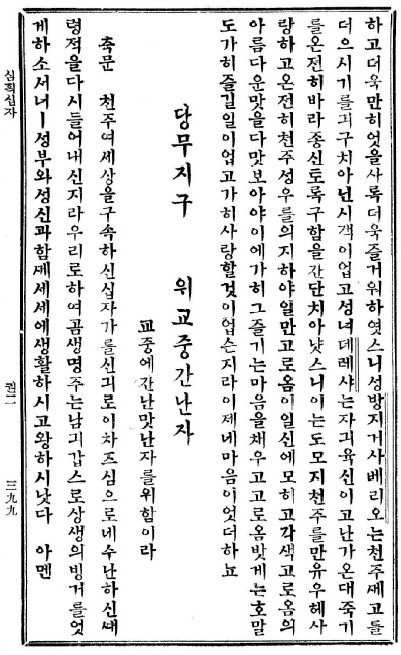

2-1. 2-1-(i). 다음의 주소에 접속하면, 1738년에 초간된 드 메야/마이야 신부님(1669-1748년)의 한문본 "성년광익", 5월 3일, 심획십자성가, 의행지덕및 축문을 읽을 수 있고,

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1669-1748_모이리악_드_메야/1738_성년광익_권5_5월_3일_심획십자성가.htm (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

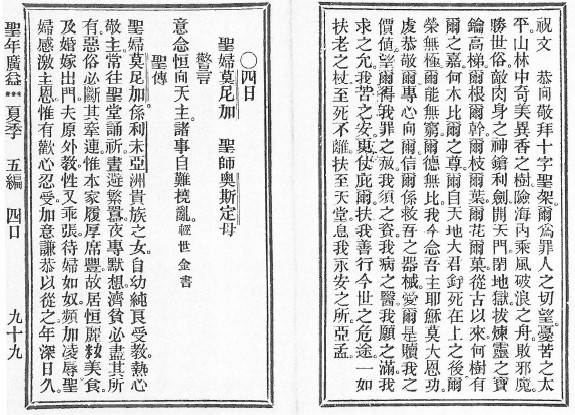

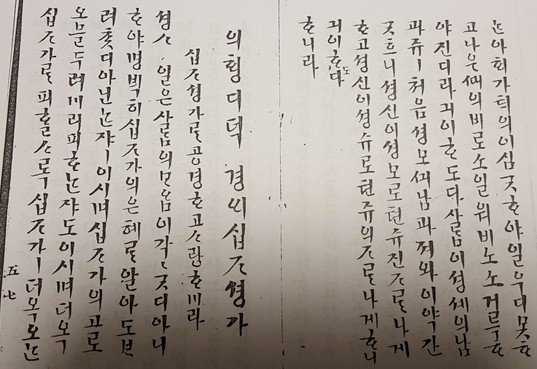

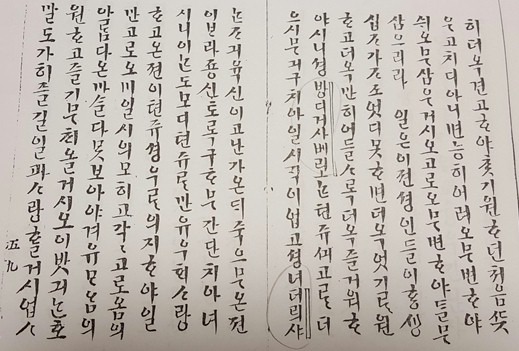

2-1-(ii). 다음은, "천진암성지 자료집, 제116권"에 수록되어 있는, 천진암 성지가 소장 중인 "성경직해광익" 필사본들 중에서 가장 후대의 필사본인, 우리말본 "성경직해광익", 권2, 심획십자성가첨례성경, 의행지덕과 축문을 발췌한 것인데,

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

이들을 정밀하게 비교/검토하도록 하십시오.

(이 글의 결론 1) 1738년에 초간된 드 메야/마이야 신부님(1669-1748년)의 한문본 "성년광익", 5월 3일, 심획십자성가, 의행지덕, 및 축문이 우리말본 "성경직해광익", 권2, 심획십자성가첨례성경, 의행지덕 및 축문의 번역대본임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

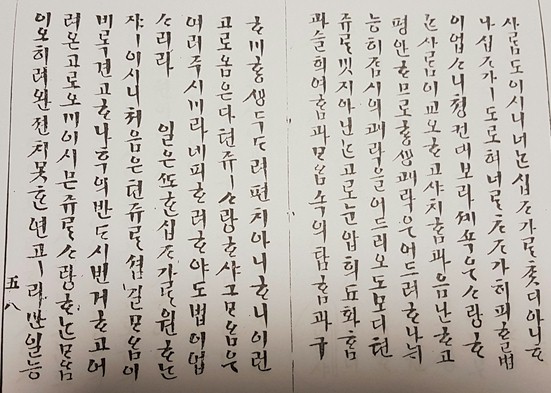

2-1-(iii). 그런데, 다음의 주소에 접속하면, 국립중앙도서관 전자도서관 제공의 1938년판 우리말본 "성경직해", 권2, 심획십자성가첨례성경, 의행지덕 및 축문을 읽을 수 있는데,

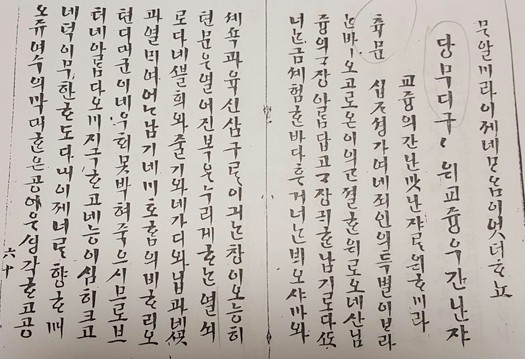

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1890년대/우리말본_성경직해_권2_심획십자성가첨례성경_제379-403쪽.htm <----- 필히 클릭하여, 바로 위의 제2-1-(ii)항에 발췌된 바와 정밀하게 비교/검토하도록 하라. (축문 발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

언뜻 살펴보더라도 명백하게 알 수 있는 것이, 특히, 축문이, 바로 위의 제2-1-(ii)항에 발췌된, 천진암 성지가 소장 중인 "성경직해광익" 필사본들 중에서 가장 후대의 필사본인, 우리말본 "성경직해광익", 권2, 심획십자성가첨례성경, 축문으로부터, 완전히 다른, 대단히 짧은, 문장으로 교체가 되었음을 알 수 있습니다.

게시자 주 2-1: 따라서, 지금까지 바로 위의 제2-1항에서 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 2) 우리말본 "성경직해광익"이라는 책 제목이, 19세기 말 경에 들어와, 또다른 우리말 제목인 "성경직해"로 교체된 이유(들)에, 바로 위의 제2-1-(ii)항에서 지적한 점, 즉, 축문이 교체된 것이 포함될 수 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-2. 2-2-(i). 더 나아가, 다음의 주소에 접속하면, 많이 부족한 죄인인 필자가 확인한 바에 의하면 총 38개이 첨례들이 "천주강생성경직해" 목록에 나열되어 있음을, 쉽게 확인할 수 있고,

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1574-1659_엠마누엘_주니오르_디아스/1636_천주강생성경직해.htm (발췌 시작) 권5_1_성지예의첨례_275-279 권5_6_오주야소수난지첨례_279-329

권6_11_야소부활후제1부첨례_340-346

권9_1_오주야소첨례_성모영보첨례_111-126

----- (*) 게시자 주: 여기서 발췌되고 있는 요한 복음서 3,1-8을, 소제목 아래에서, 성약한 제3편이라고 표기하였음에 반드시 주목하라. 더 나아가, "천주강생성경직해" 본문 전체에 걸쳐, 사도 요한과 세례자 요한 두 분 모두가, 지금처럼 아무런 구분 없이, "약한"[주: 17세기 중국어 발음은 "요한"에 가까움]으로 번역되었음에 대한 필자의 졸글은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1961.htm <----- 필독 권고 -----

권10_1_성모첨례_187-198

권11_1_건성미액이대천신전첨례_222-236

권12_1_성약망종도_겸성사첨례_269-277

권13_6_제성첨례/제성인지첨례_318-338

권14_1_성회예의첨례_359-364 (이상, 발췌 끝)

2-2-(ii). 그리고 다음의 주소에 접속하면, 많이 부족한 죄인인 필자가 확인한 바에 의하면 총 21개의 첨례들이 "성경광익" 목록에 나열되어 있음을, 그리 어렵지 않게 확인할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1669-1748_모이리악_드_메야/1740_성경광익.htm

2-3. (이 글의 결론 3) 따라서, 위의 제1-1항에서 지적한 바에서와 동일한 방식으로, 우리말본 "성경직해광익"의 의행지덕들은, 상당수의 첨례들의 경우에, 그 번역대본이 오로지 한문본 "성경광익"만일 수가 없고, 우리말본 "성경직해광익"의 초벌 번역이 마련될 당시에 이미 우리나라 조선에 전래되어 있었던, 한문본 "성년광익"의 의행지덕들임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 2-2: 따라서, 다음의 주소들에 접속하면 확인할 수 있듯이, 지금까지 초판 "가톨릭대사전"과 개정판 "가톨릭대사전" 둘 다에 수록된 "성경직해"에 대한 서술에서 우리말본 "성경직해광익"의 번역대본으로서, (i) "천주강생성경직해", (ii) 한문본 "성경광익" 이들 둘 만 오로지 언급하고 있는데, 그러나 여기에 추가로, 가톨릭대사전의 또다른 개정판이 편집될 때에 표제어 "성경직해" 아래의 서술에서, (iii) 한문본 "성년광익"이 우리말본 "성경직해광익"의 번역대본들에 포함됨을 반드시 언급하여야 할 것입니다: http://maria.catholic.or.kr/dictionary/term/term_view.asp?ctxtIdNum=1614 http://maria.catholic.or.kr/dictionary/term/term_view.asp?ctxtIdNum=1615 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/가톨릭대사전/성경직해&성경직해광익.htm (이상, 게시자 주 2-2 끝)

작성 중입니다.

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 488 2 |