가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

교우촌(交友村) 혹은 교우촌(敎友村) ??? 교우(敎友) 라는 용어의 출처와 기원에 대하여 [한자 표기 오류] 1242_ |

|---|

|

2019-04-30 ㅣ No.1987 게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1987.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서

질문 1: 다음의 주소에 접속하면 "한국민족문화대백과사전"에 수록된 "교우촌"에 대한 설명을 읽을 수 있습니다. 그런데 여기서 괄호 안에 병기된 한자 표기갸 "交友村" 인데, 이 한자 표기가 올바른 한자 표기인지요???

출처: http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0076760 (발췌 시작) 교우촌(交友村)

천주교 박해 시기 천주교도들이 자유로운 신앙생활을 위해 산간벽지에 조성한 신앙촌.

[...]

집필자 집필 (2015년), 서종태(전주대학교) (이상, 발췌 끝)

질문 2: 더 나아가, 우리나라 조선에서 천주교 박해 시절에 산골 등으로 도망간 그리스도교 교인(Christians)들[즉, 천주교 신자들] 사이의 우의(友誼)적 관계에 의하여 형성된 동네가 교우촌(敎友村, 教友村) 입니까, 아니면, 교우촌(交友村) 입니까???

질문 1 및 질문 2에 대한 간략한 답변: 당연히 그리고 마땅히 교우촌(敎友村, 教友村) 입니다.

2. 유관 사료 분석

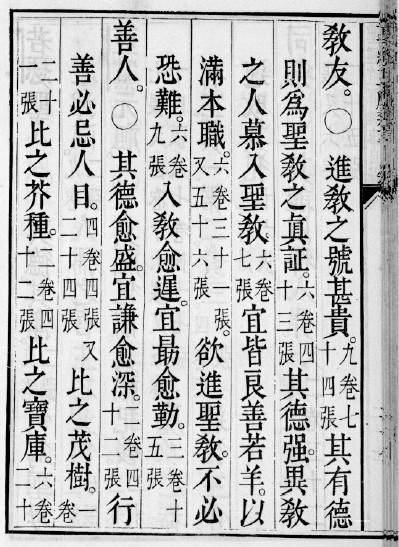

2-0. 2-0-1. 다음은 중국 본토에 선교사로 파견된 천주교 예수회 소속의 주니오르 디아스 신부님(1574-1659년)에 의하여 저술된, 1636년에 그 전반부가 초간되고 1642년에 그 후반부가 초간된, "천주강생성경직해"의 잡사지목록에서 발췌한 바 입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1574-1659_엠마누엘_주니오르_디아스/성경직해_권0_8_잡사지목록_19-83.htm (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

2-0-2. 바로 위의 제2-0-1항에 발췌된 바에서 "敎友(教友)"라는 용어 아래의 본문 중의 주해들은 "敎友(教友)"라는 용어가 사용되고 있는 본문 혹은 이 용어와 관련된 내용이 있는 본문 중의 특정 부분을 가리키고 있는데, 예를 들어, 다음의 파란색칠을 한 글자들을 클릭하면, "敎友(教友)"라는 차용 번역 용어가 "천주강생성경직해" 본문 중에서 사용되고 있음을 구체적으로 확인할 수 있습니다:

"教友" site:ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb <----- 여기를 클릭하여 꼭 확인하라

예를 들어, "천주강생성경직해", 권6, 야소부활본일, 제7a쪽 에 "敎友(教友)"라는 차용 번역 용어가 사용되고 있음을 실증적으로(positively) 확인할 수 있습니다.

따라서, 바로 위에서 고찰한 바로부터, 우리는 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 1) "敎友(教友)"(교우)라는 차용 번역 용어는, 1636년에 이르면 한문 문화권 내의 천주교회 내에서 이미 사용되고 있었음을, 따라서 한문 문화권 천주교회의 고유한 용어임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

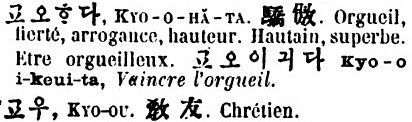

게시자 주 2-0: (1) 중국 본토에 개신교회 측의 선교사가 처음으로 도착한 시점은 1807년 경임은 널리 잘 알려져 있다. (2) 그리고 1762년 이전에 "천주강생성경직해"가 우리나라 조선에 이미 전래되어 있었음에 대하여서는, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 졸글[제목: 이벽 성조의 성교요지 29,6에서 의염(擬鹽)의 출처와 기원에 대하여; 게시일자: 2017년 4월 28일]의 게시자 주 3-2-3을 꼭 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1807.htm <----- 필독 권고 2-1. 2-1-1. 다음은, 우리나라 조선의 천주교 박해 기간에 포함되는, 1880년에 초간된 "한불자전", 제198a쪽에서 발췌한 바인데, Christians(그리스도인들), 즉, 나자렛 사람들에 대응하는 차용 번역 용어가 "교우(敎友, 教友)" 라고 설명하고 있으며, 그러나 "교우(交友)"라는 단어는 "한불자전"에 표제어로서 아예 실려있지도 않습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1830-1884_리델/1880_한불자전.htm <----- 여기를 클릭하면 필자가 어렵게 확보하여 제공하는 [제공처: 분당골 가톨릭 문서 선교 홈페이지 capax Dei], 예를 들어, 우리말 고어체 표기의 변천과정과 관련하여 대단히 중요한 문헌임에도 불구하고 지금까지 국내의 인터넷 공간에 제공자가 없어서 국내의 인터넷 공간에서 전혀 구할 수 없었던, "한불자전 전문 pdf"를 다운로드할 수 있습니다. ("한불자전", 제198a쪽에서 발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

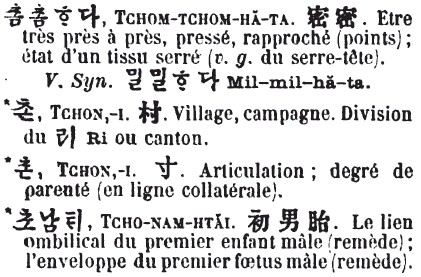

2-1-2. 다음은, 우리나라 조선의 천주교 박해 기간에 포함되는, 1880년에 초간된 "한불자전", 제606a쪽에서 발췌한 바인데, "village" 에 대응하는 차용 번역 용어가 "촌(村)" 이라고 설명하고 있습니다:

(발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

2-2. 따라서, 바로 위의 제2-1항에 발췌된 "한불자전"에 주어진 용어들의 정의(definition)들에 의하여, 위의 제1항에 제시된 질문 1과 질문 2 둘 다는 다음의 질문 3과 논리적으로 등가일(logically equivalent) 것입니다:

질문 3: "천주교인들 사이의 우의(友誼)적 관계에 의하여 형성된 동네[Christian friendship(敎友) village(村)]"의 올바른 번역 용어가 "교우촌(交友村)" 이어야 합니까, 아니면 "교우촌(敎友村, 教友村)" 이어야 합니까?

2-3. 2-3-1. 다음의 파란색칠을 한 굵은 글자들을 클릭하면, 한국천주교 주교회의/중앙협의회 홈페지 제공의 자료들에 대한 "敎友村" 단어의 검색 결과를 확인할 수 있는데, 이 한자표기는 지금에 이르기까지 사용되고 있음을 알 수 있습니다:

"敎友村" site:cbck.or.kr <----- 클릭하여 꼭 확인하라

2-3-2. 그리고 다음의 파란색칠을 한 굵은 글자들을 클릭하면, 한국천주교 주교회의/중앙협의회 홈페지 제공의 자료들에 대한 "交友村" 단어의 검색 결과를 확인할 수 있는데, 이 한자 표기는 지금에 이르기까지 전혀 사용되지 않아 왔음을 알 수 있습니다:

"交友村" site:cbck.or.kr <----- 클릭하여 꼭 확인하라

2-4. 그리고 다음은, 우리말 개정판 가톨릭대사전에 수록된, "교우촌(敎友村)" 에 대한 설명 전문입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/가톨릭대사전/교우촌.htm (발췌 시작) 교우촌(敎友村)

동일한 종교를 가진 사람들이 자신들의 신앙 생활을 영위하기 위해 이룩한 집단 부락. 이와 같은 성격을 지닌 부락은 일찍부터 세계 각처에 존재해 왔고, 각 종교마다 자기들만의 집단 부락을 이와 동일한 명칭으로 부르는 경우가 있다.

그러나 한국 천주교회사에서는 박해 시대 이래로 형성되어 온 ‘천주교 교우들의 신앙 집단’을 교우촌으로 부르고 있다.

[형성과 변모 과정] 한국 천주교회사에서 교우촌이 형성되기 시작한 시기는 1791년(정조 15년)의 진산사건(珍山事件)으로 박해가 본격화된 이후였다.

기록으로는 1801년 신유박해를 전후한 시기에 충청도·경기도·경상도·강원도 남부의 산간 지대에서 교우촌이 형성되기 시작하였고, 1830년대 초에는 이미 전라도 지역과 경상도 남부 지역까지 확대된 것으로 나타난다.

그러다가 1830년대 이후 각 교우촌은 선교사들의 방문을 받으면서 공소(公所)로 발전하였으며, 신앙의 자유가 이루어진 뒤에는 각 본당(本堂)의 중심지로 성장하게 되었다.

1861년 제4대 교구장 베르뇌(Berneux, 張敬一) 주교가 설정한 8개 지역의 본당 중심지도 바로 이들 교우촌이었다. 한편 제3대 교구장 페레올(Ferr ol, 高) 주교는 1850년의 보고서에서 전국의 공소수를 185개소 이상이라고 하였는데, 교우촌은 이 보다 더 많았을 것이다.

박해 시대의 교우촌들은 곧 순교의 터전이요 그 지역 교회의 중심지였으며, 성직자들의 피난처요 활동 근거지였다. 그러므로 신앙의 자유를 얻게 되면서 점차 교회의 주목을 받게 되었고, 훗날 사적지로 조성되기도 하였다.

이들 중 대표적인 교우촌들은 다음 표에서 알 수 있는 것과 같이 대부분 깊은 산간 지대였다. 그 후 교우촌의 신자들은 일제 시대 초까지 점차 다른 지역으로 이주하여 새로운 곳에 교우촌을 건설하였으며, 동시에 박해 시대의 교우촌은 점차 명맥을 잃게 되었다. 뿐만 아니라 이 시기에 와서는 교우촌이라고 하여도 신자가 아닌 가족들이 섞여 살게 되었고, 따라서 교우촌 본래의 의미는 점차 퇴색되어 갔다.

[생활과 의미] 박해 시대의 교우촌의 생활은 대부분 회장들이 중심이 되어 공동으로 이루어졌으며, 필요한 경우 신자들은 다른 교우촌과 연락을 취하거나 교회 업무를 뒷받침하기도 하였다.

그들의 생활 수단은 화전으로 일군 밭 농사, 분업을 필요로 하던 옹기점이나 숯막 운영 등이었다. 따라서 이들 교우촌에 있던 곳에는 현재에도 가끔 옹기점 흔적이 발견되고 있다.

그러나 숨어사는 피난 생활이었으므로 그들 생활 형편은 대부분 가난할 수 밖에 없었고, 때로는 재물을 노린 사람들의 밀고와 약탈로 어려움을 겪어야만 했다. 뿐만 아니라 어떤 곳에서는 탄압의 손길이 두려워 새로 건설한 교우촌을 버리고 모두 이주하는 경우도 있었다.

교우촌의 신앙생활은 철저하긴 했으나, 신자들의 교리 이해는 약할 수 밖에 없었다. 그 이유는 많은 교우들이 글을 알지 못했고, 본래 교리서들이 많지 않았던 데다가 그나마도 박해의 와중에서 이를 빼앗겨 버리거나 잃어 버린 때문이었다.

당시의 신앙 생활 중에서 부전자습(父傳子習)·모전여습(母傳女習) 등 구전에 의한 교리 학습이 많았던 사실이 나타나는 이유도 바로 여기에 있다. 이 때문에 최양업(崔良業, 토마스) 신부는 훗날 한글 <천주가사>(天主歌辭)를 지어 널리 전파함으로써 교우들이 교리를 이해하거나 전교하는 데 도움이 될 수 있도록 하였다.

또 교우촌의 신자들 가운데는 일생 동안 성체성사를 받지 못하고 죽는 경우가 많았다. 그러나 그들은 순교자의 행적을 들으면서, 그리고 교리를 몸소 실천하거나 복음의 진리를 믿으면서 순교 신심을 닦아 나갔다.

이처럼

모든 것이 어려웠음에도 불구하고 교우들만의 집단 부락을

형성한 이유는 박해를 피해 신앙 생활을 영위하는 데 있었다.

그러므로 박해 시대의 교우촌은 피난처요 신앙 근거지로서,

또 전교 활동의 터전으로서 중요한 역할을 하게 되었다. 뿐만

아니라 교우촌은 또 다른 비밀 지하

교회(crypto church)로서 한국 천주교회가 발전과 쇠퇴를

거듭하면서도 재생의 활로를 얻게 되는 바탕이었고, 수많은

순교자들을 탄생시킴으로써

한국 순교사의 출발점이 되기도 하였다. (이상, 발췌 끝)

3. 3-1. 1583년에 중국 본토에 선교사로 파견된 천주교 예수회 소속의 마태오 리치 신부님(1552-1610년)께서는, 선교/전교(mission)/복음화(evangelization) 그리고 더 나아가 토착화(inculturation)를 위한 첫 단초로서, (i) 중국의 사대부(즉, 양반)들이 교우 관계를 대단히 중요하게 생각함을 면밀하게 파악한 후에, 그리고 (ii) 다음과 같은 한 개의 논리적 진리(a logical truth)를 이미 잘 알고 계셨기 때문에, 적응주의 선교 방식 및 문서 선교 방식에 따라, 1595년에 당신의 첫 번째 한문본 저서인 "교우론(交友論)"을 저술하셨을 것임에, 반드시 주목하여야 할 것입니다:

*** "교우(交友) 관계(friendship)" 안에서만 오로지 "교우(敎友, 教友) 관계(Christian friendship)"의 형성(formation)이 가능하다.

즉, "교우(敎友, 教友)(Christian friend[ship])"는 "교우(交友)(friend[ship])"이나, 그러나 그 역(the converse)은 일반적으로 성립하지 않는다. ***

3-2. 그러므로, 바로 위의 제3-1항의 *** ... *** 안에서 말씀드린 한 개의 논리적 진리(a logical truth)에 명백하게 모순되는(contradictory), 위의 제1항에서 지적한 "한국민족문화대백과사전"에 수록된 "교우촌"에 대한 설명 중의 한자 표기 오류 "交友村" 은, 되도록 빠른 시일 내에, 반드시 바로잡아져야 할 것입니다.

3-3. 왜냐하면, 다음의 파란색칠을 한 굵은 글자들을 클릭하면, 위의 제1항에서 지적한 "한국민족문화대백과사전"에 수록된, 그리하여 아무리 늦더라도 2015년에 이르면 국내에서 사용되기 시작한, "교우촌"에 대한 설명 중의 한자 표기 오류 "交友村" 가, 인터넷 공간에서 퍼져나가 어느 정도로 사용되고 있음을 확인할 수 있는데,

"交友村" "교우촌" <----- 클릭하여 꼭 확인하라

이 잘못을 방치하면 이 오류가 조만간, 국내에서, 예를 들어, "사욕편정"(concupiscence)의 한자 표기 오류처럼 퍼져나갈 것이기 때문입니다.

"사욕편정"(concupiscence)의 한자 표기 오류에 대하여서는, 이어지는 재3-4항에 안내된 주소에 접속하도록 하십시오.

3-4. 다음의 주소에 접속하면, 한글 전용 이후 지금에 이르기까지 우리말 사용자들이, 차용 번역 용어인 "사욕편정" 용어의 어의(sense)/의미(meaning)/정의(definition)와 관련하여, 국내에서 어떠한 혼란(confusion)에 빠져들었는지에 대한 지적의 졸글들을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/intro2concupiscence.htm <----- 필독 권고

게시자 주 3-4: 지금에 이르기까지, 한글 전용민을 오로지 주장하면서, 괄호 안의 한자 병기마저도 기를 쓰고 반대해 온 우리나라의 일부 국어학자들은, 우리나라 조선 시대까지 한문이 우리나라의 국어였던 역사적 사실을 부정해온 것에 대하여, 그리하여 문화적 단절이 지금에 이르기까지 계속 심화되고 있음에 대하여, 크게 반성하여야 할 것입니다.

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 280 2 |