가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

성교요지 2,15의 방개方蓋 라는 단어의 출처는 중국이 아니고 우리나라 조선의 악학궤범樂學軌範(1493년)이며 그 의미는 이 문헌 중의 그림(건고建鼓)이 나타내는 바이다 1990_ |

|---|

|

2019-05-30 ㅣ No.1990 게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1990.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서 게시자 주 1: (1) 우리나라 천주교회의 전승에 의하면, "성교요지"라는 제목이 붙은, 시경(詩經)에 수록된 한시(漢詩)들처럼 4자성구 형식으로 작문된 한시(漢詩)가 이벽 성조(1754-1785년)의 작품이라고 알려져 있으며, 최근에 들어와 많이 부족한 죄인인 필자는 다음의 사실(facts)들을, 처음으로/최초로 그리고 독자적으로, 이미 실증적으로(positively 입증/고증하였습니다: (i) "만천유고"에 수록된, 49개의 장들로 구분된, "성교요지"의 각 장의 끝부분에 붙어 있는 한문 주해들은, 아무리 빠르더라도, 1863년 혹은 그 이후에 마련된 것이다. 다른 한편으로, "성교요지", 2,15에서 사용되고 있는 "方蓋"(방개)를 두고서 "方舟"(방주)를 말한다고 설명하는 한문 주해가 붙어있는데, 그러나 "성교요지" 본문의 저자가 본문에서는 "方蓋"(방개)라는 단어를 사용하면서, 또한 동시에, 한문 주해에서 "方蓋"(방개)기 "方舟"(방주)를 말한다고 설명하는 것 자체가 어불성설이기 때문에, 따라서, "성교요지"의 한문 주해들의 저자는, "성교요지" 본문의 저자가 결코 아니며, 1863년 경 혹은 그 이후의 시기에 살아 있었음이, 실증적으로(positively) 입증/고증됩니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1874.htm <----- 필독 권고 [제목: 성교요지 본문에 필사 과정에서 추가된 한문 각주들 중의 개신교회 성경 용어들의 출처와 기원에 대하여; 게시일자: 2017-10-26] (ii) "성교요지"의 내용 출처 및 자구 출처인, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여 저술된, 한문본 천주교 문헌들은 중국의 명나라 말기의 시기까지, 즉, 중국에서 명나라의 수도인 북경이 청나라 군대에 의하여 점령당하는 1644년 이전의 시기에, 저술되었다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1870.htm <----- 필독 권고 [제목: 교회사 연구에 있어 판단의 기준/근거인 rectitude는 넓고 깊이 있는 성경 및 교리 지식이다; 게시일자: 2017-10-03] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1913.htm <----- 필독 권고 [제목: 주교연기, 천주강생인의, 천주강생언행기략 은 이벽 성조의 성교요지 5,1-10의 내용 출처 및 자구 출처이다; 2018-03-28] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1919.htm <----- 필독 권고 [제목: 연대순에 있어 주교연기 까지 학습한 성교요지의 저자 이벽 성조는 신경 이 곧 성박록 을 말함을 전혀 알지 못하였다; 게시일자: 2018-05-04] (iii) 우리나라 조선의 경우에, 1785년에 발생한 을사추조적발 사건과 1791년에 발생한 진산 사건, 그리고 천주교를 국법으로 금지하고 이를 더욱 더 강력하게 집행하기 위하여 천주교를 탄압하기 위한 목적으로 "5가작통법"을 적용하기 시작한 1801년의 신유 박해를 비롯하여 1866년의 병인 박해에 이르기까지의 여러 번에 걸친 참혹한 박해들의 결과로서, 이들 "성교요지"의 내용 출처 및 자구 출처인 한문본 천주교 문헌들의 대부분을 우리나라 조선에서 모두 찾아볼 수가 없게 되었음은, 주지의 사실이다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1785.htm <----- 필독 권고 [제목: 성교절요의 십계명 제1계에 대한 월권의 자의적 해설들이 한문 문화권에 초래한 참혹한 결과들; 2017-03-07] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1878.htm <----- 필독 권고 [제목: 아담 샬 신부님의 주교연기 초판은 명나라 멸망 이전인 1643년에 발행되었다; 게시일자: 2017-11-23] http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1923.htm <----- 필독 권고 [제목: 1791년5월 진산사건 직후 다수의 국내 성리학자들이 통문/상소들을 올린 결정적 근거는, 벗이었던 이기경의 폭로 배반으로, 성교절요 에 제시된 십계명의 제1계 해설들을 읽었기 때문; 게시일자: 2018-06-06] (2) 이번 글에서는, 구약 성경 창세기의 노아의 홍수에서 등장하는, 영어로 "ark"로 번역되는, "3층의 구조물인 덮개가 있는 배"를 연상(聯想)할 수 있도록 하기 위하여, "方蓋"(방개)라는 단어가 한 개의 시어(詩語)로서 사용되고 있는 "성교요지"의 본문을, "우리나라 조선의 문화권(文化圈, cultural aea) 안에서"가 아닌, "중국의 문화권(文化圈, cultural area) 안에서 성장하고 한문을 배운 어떤 중국인"이 작문하는 것이 불가능함(impossible)을, 실증적으로(positively) 입증/고증하도록 하겠습니다. (이상, 게시자 주 1 끝)

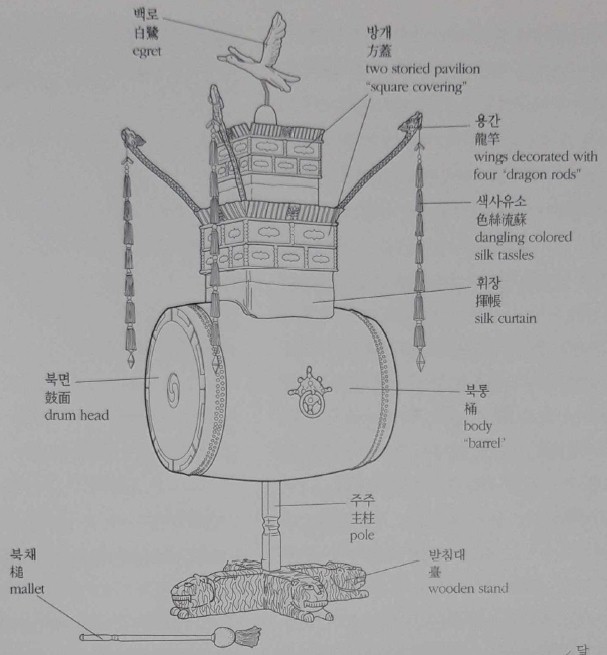

1-1. 다음은 "악학궤범"에서 발췌된, "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"의 그림입니다:

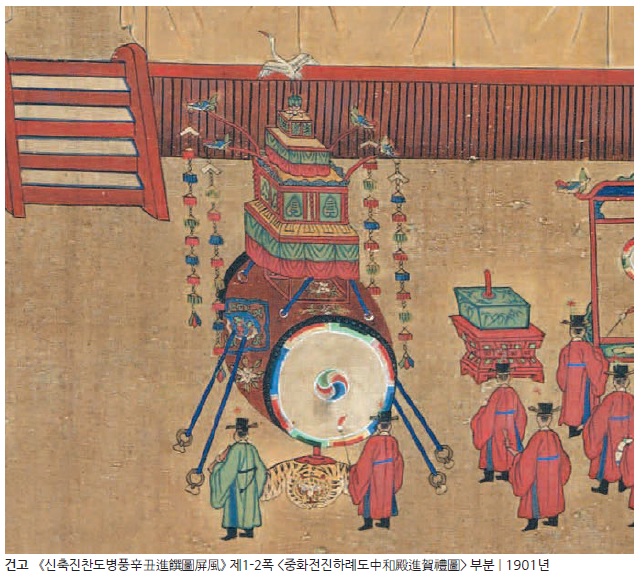

[내용 추가 일자: 2022년 11월 11일] 게시자 주: 2층 구조의 "방개"(方蓋)를 가진, "방개"로부터 바로 연상(聯想)하게 되는, 위와 아래에 발췌된, 참으로 품위있는, 3층 구조의 우리의 악기 "건고"(朝鮮建鼓)가 3층 구조의 커다란 배인 '노아의 궤'(Noah's Ark)에 충분하게 적합하지 않은지요?

(발췌 시작)

건고의_좌우에_배치된_응고와_삭고_in_1809_기사진표리진찬의궤_헌가도_부분_영국도서관,jpg

2층_구조의_방개를_가진_건고_in_1901_신축진찬도병j풍_제1-2폭_중화전진하례도_부분.jpg (이상, 발췌 끝) [이상, 2022년 11월 11일자 내용 추가 끝]

1-2. "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"는 그 용도에 따라 두 종류들이 있다고 하는데, 다음은 이들 둘 중의 한 종류의 재현입니다:

원출처: 국립고궁박물관, 2010년 경 - 2013년 경 (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

게시자 주: 바로 위의 사진은, 필자가 오늘(2019-5-30) 확인한 바에 의하면, (i) 국립고궁박물관에서 2010년 경부터 2013년 경까지 B1 궁중의 음악 Boot에서 전시되었던, 위에 발췌된 "악학궤범"에 그려져 있는 "건고(建鼓)"의 재현물이라고 하고, 그리고 (ii) 국립국악원 측의 답변에 의하면, 조선 시대에 사용하였던 "조선의 건고(朝鮮建鼓)들"의 실물은 이미 존재하지 않는다고 합니다. 그리고 이 사진의 출처는 다음 주소에 있는 글 중에 안내되어 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1493_악학궤범/조선의_건고(재현).htm

1-3. 1-3-1. 다음은, 현재 국립국악원에서 전시 중인, "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"의 두 종류들 중의 나머지 한 종류의 재현입니다:

출처: 국립국악원, 전시 중. (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

게시자 주 1-3-1: (1) 다음의 사진들을 또한 살펴보십시오. 특히 바로 아래에 있는 사진은 "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"의 실물 사진으로서, 바로 위의 사진 중에 있는, 국립국악원 소장의 재현물을 복원하는 데에 많은 도움을 주었을 것으로 추정되는 사진입니다:

출처: "건고" "方蓋" [주: 구글 검색 결과] (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

(2) 다음의 사진은, "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"의 크기가 얼마나 되는지를 쉽게 짐작할 수 있게 할 것입니다:

출처: "건고" [주: 구글 검색 결과]

(이상, 발췌 끝) (이상, 게시자 주 1-3-1 끝)

1-3-2. 그리고 다음은, 2001년에 초간된 책인 "한국악기"에 실려있는[주: 책 소개: http://youlhwadang.co.kr/book/1755/ 출판사: 열화당], 바로 위에 발췌된, "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"의 세부 명칭들입니다. 특히, "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"의 북통 위의 등에 설치된 "方蓋"(방개, square covering)가 "two storied pavilion"(2층으로 지은 커다란 천막)이라고 번역되었음에 반드시 주목하십시오:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1493_악학궤범/건고_in_한국악기_제280-282쪽.pdf ["한국악기", 제281쪽] (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

질문 1: 바로 위에 발췌된 사진들 중에 있는, 상당히 커다란, 3층의 구조물(構造物)을 바라보고 있으면, 또한 이것이 큰물 위에서 부유(浮遊/浮游)하고 있는 듯한 모습이 언뜻 연상(聯想)되지 않는지요?

"건고(建鼓)"라고 불리는, 커다란 북이 포함된, 바로 이 3층의 구조물이, 연주되는 아악(雅樂)의 선율 흐르는 물결 위에서, 커다란 배처럼, 두둥실 떠다니는 듯한 느낌이 들지 않는지요?

2. 사료 분석 I

게시자 주 2: 이 글에 서술된 바는, 많이 부족한 죄인인 필자가, 2017년 3월 중순부터 4월 말 기간 동안에 독자적으로 개발한, 따라서 그 저작권(著作權, Copyright)이 필자에게 있는, Data Mining 기법을 적용한, "AI 기반, 한시(漢詩) 표준 해석법 [A Standard Method of Interpretation of Chinese Poems(漢詩), Based on AI(Artificial Intelligence)]"에서 사용하고 있는 방법을, 또한 사용하여 분석하고, 이 분석의 결과에 따라 도출된 바들/결론들입니다. (이상, 게시자 주 2 끝)

2-1. 이번 항에서는, 두 개의 낱글자들이 결합된 "方蓋"(방개)라는 표현이, 오랜 세월에 걸쳐, 중국에서 한 개의 개념을 나타내는 단어 혹은 시어로서 사용되지 않아 왔음에 대하여, 실증적으로(posiively) 입증하도록 하겠습니다.

2-1-1. (시어(詩語)/단어(單語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 方蓋 는 한 단어/숙어로서 거의 사용되지 않아 왔음: https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E6%96%B9%E8%93%8B https://ctext.org/post-han?searchu=%E6%96%B9%E8%93%8B

게시자 주 2-1-1: 다음의 주소에 접속하면, 이 표현이 마치 한 개의 단어로 사용되었을 수도 있다는 생각을 할 수도 있을 것이나, https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E6%96%B9%E8%93%8B#n5777

그러나, 예를 들어, 다음의 파란색칠을 한 글자들을 클릭하면, 이 부분에 대한 우리말 번역문들을 읽을 수 있는데, 여기서 方은 방술(方術, 즉, 방사(方士)가 행하는 신선의 술법)을 의미하고, 그리고 蓋는 "it was possible that"에 해당함을 알 수 있다. 즉, 이 부분에서 는 한 개의 개념을 표현하는 단어 혹은 시어가 결코 아님을 알 수 있다:

"齊人少翁以鬼神方見上" "왕부인" [구글 검색 결과] (이상, 게시자 주 2-2-1 끝)

2-1-2. (시어(詩語)/단어(單語) 분석 제2단계) 그리고 이 인접한 낱글자들이 방대한 분량의 한시(漢詩)들의 본문들에서 한 개의 시어(詩語)로 사용되지 않아 왔음은, 다음의 주소에 접속하여 이 표현을 검색함으로써 확인할 수 있다: http://sou-yun.com/QueryPoem.aspx

게시자 주 2-1-2: 만약에 "方蓋"(방개)라는 표현이 "먼지, 이슬, 비 혹은 햇빛 등을 가리기 위한 용도의 네모진 모양의 덮개(canopy, 天蓋)"만을 오로지 의미한다면, 도대체 어느 시인이 한 편의 시를 작문하면서, 독자들의 영혼을 순화하는 방향으로의 연상(聯想)을 가능하게 하는 어떤 아름다운 시상을 나타내는 한 개의 시어(詩語)로서, 이 단어를 사용할 수가 있겠는지요???

그리고 이 지적은, 지금 진행 중인 방대한 분량의, 중국에서 작문된, 한시(漢詩)들에 대한 용례 분석이 또한 그 답변을 제시할 것이라는 생각입니다. 그렇지 않는지요?

왜냐하면, 다음의 주소에 접속하면, 중국 청나라 황제 강희제의 명에 의하여 마련되어 1711년에 그 초판이 발행된, 대단히 방대한 시문 용례 사전인 "佩文韻府"(패문운부)에 표제어들로서 수록된, 낱글자 "蓋"로 끝나는, 모든 시어(詩語)들 혹은 단어(單語)들 전부를 구체적으로 살펴볼 수 있기 때문입니다. "方蓋"라는 표현은 "佩文韻府"(패문운부)에 한 개의 표제어로서 수록되어 있지 않습니다: https://sou-yun.cn/QR.aspx?ct=%e6%b3%b0&c=%e8%93%8b&qtype=6 <--- 클릭한 후에 필히 살펴보도록 하라

그리고 더 나아가, 왜냐하면, 다음의 주소에 접속하면, 중국에서 등소평과 주은래의 독려에 의하여 해마다 1,000명의 학자들이 투입되어 18년간의 작업 끝에 1994년에 출판된 방대한 분량의 용례 사전인, "한어대사전"에 표제어들로서 수록된, 낱글자 "蓋"로 끝나는, 모든 시어(詩語)들 혹은 단어(單語)들 전부를 구체적으로 살펴볼 수 있기 때문입니다. "方蓋"라는 표현은 "한어대사전"에 한 개의 표제어로서 수록되어 있지 않습니다: https://sou-yun.cn/QR.aspx?ct=%e6%b3%b0&c=%e8%93%8b&qtype=3 <--- 클릭한 후에 필히 살펴보도록 하라

질문 2: 특히, "성교요지"의 2,15는 구약 성경 창세기의 노아의 홍수에서 등장하는, 소위 말하는, 영어로 "ark"로 번역되는, 3층의 구조물인 "덮개가 있는 배"를, 기이하게도, "方蓋"(방개)라고 표현하고 있는데, 만약에 "方蓋"(방개)라는 표현이 "먼지, 이슬, 비 혹은 햇빛 등을 가리기 위한 용도의 네모진 모양의 덮개(canopy, 天蓋)"만을 오로지 의미한다면, 어떻게 "성교요지", 2,15의 전후 문맥 안에서, 심지어 단층의 어떤 구조물이라고도 볼 수 없는, 오로지 우산 혹은 양산의 역할을 하는 덮개를 나타내는, 그리하여 결코 커다란 배일 수도 없고 또 커다란 배를 연상(聯想)할 수도 없는, "方蓋"(방개)라는 표현을, "성교요지"의 작문자가 자신의 시인 "성교요지"의 2,15에서 사용할 수가 있겠는지요??? (이상, 게시자 주 2-1-2 끝)

2-1-3. (시어(詩語)/단어(單語) 분석 제3단계) 다음의 주소에 접속하면, 중국인들이 사용하는 "한어대사전" 등의 큰 사전들 및 "강희자전" 등의 큰 자전들에 "方蓋"가 한 개의 표제어로 전혀 수록되어 있지 않음을 확인할 수 있다: http://www.guoxuedashi.com/zidian/so.php?sokeyci=%E6%96%B9%E8%93%8B&submit=&kz=11&cilen=0

2-1-4. (시어(詩語)/단어(單語) 분석 제4단계) "한한대사전"에도 또한 "方蓋"가 한 개의 표제어로 수록되어 있지 않습니다.

2-1-5. (시어(詩語)/단어(單語) 분석 제5단계) 다음의 색칠한 글자들을 클릭하면 접할 수 있는 중국인들이 사용하는 사전들 혹은 자전들 어디에도 "方蓋"가 한 개의 표제어로 수록되어 있지 않습니다.

漢典

2-2. 지금까지 위의 제2-1항에서 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

질문 2: 특히, "성교요지"의 2,15는 구약 성경 창세기의 노아의 홍수에서 등장하는, 소위 말하는, 영어로 "ark"로 번역되는, 3층의 구조물인 "덮개가 있는 배"를,(*) 기이하게도, "方蓋"(방개)라고 표현하고 있는데, 만약에 "方蓋"(방개)라는 표현이 "먼지, 이슬, 비 혹은 햇빛 등을 가리기 위한 용도의 네모진 모양의 덮개(canopy, 天蓋)"만을 오로지 의미한다면, 어떻게 "성교요지", 2,15의 전후 문맥 안에서, 심지어 단층의 어떤 구조물이라고도 볼 수 없는, 오로지 우산 혹은 양산의 역할을 하는 덮개를 나타내는, 그리하여 결코 커다란 배일 수도 없고 또 커다란 배를 연상(聯想)할 수도 없는, "方蓋"(방개)라는 표현을, "성교요지"의 작문자가 자신의 한시(漢詩)인 "성교요지"의 2,15에서 사용할 수가 있겠는지요???

----- (*) 게시자 주: 다음의 주소에 접속하면, 중국에 선교사로 파견된 개신교 목회자들에 의하여 구약 성경 창세기의 노아의 홍수에서 등장하는, 영어로 "ark"로 번역되는, 3층의 구조물인 "덮개가 있는 배"기 "方舟"(방주)로 번역된 한문본 구약 성경이 최초로/처음으로 출판된 시점이 1853년임을 실증적으로(positively) 확인할 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1813년이후_한문본_개신교회용_성경들/창세기_6_14.htm <----- 여기를 클릭하여 반드시 확인하도록 하라 -----

[위의 게시자 주 2-1-2에 있는, 질문 2에 대한 답변 1] (이 글의 결론 1) 바로 위에 있는 시어(詩語)/단어(單語) 분석들에 의하여, 구약 성경 창세기의 노아의 홍수에서 등장하는, 영어로 "ark"로 번역되는, 3층의 구조물인 "덮개가 있는 배"를 독자들이 연상(聯想)할 수 있도록 하고자 "方蓋"(방개)라는 단어(單語)/시어(詩語)가 사용되고 있는 "성교요지"를, "중국의 문화권(文化圈, cultural area) 안에서 성장하고 한문을 배운 어떤 중국인"이 작문하는 것이 불가능함(impossible)을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, 심지어 오늘에 이르기까지 중국인들에게 있어 "方蓋"는, 두 개의 낱글자들의 자구적 의미들의 결합인, "方" + "蓋" 를 의미할 뿐이므로, 따라서, 큰홍수에서 8명의 사람들과 다수의 짐승들과 새들 등의 목숨을 구하기 위한 용도로서 사용되는 3층 구조의 지붕이 있는, 상당히 오랜 기간에 걸쳐 물 위에 둥둥 떠다녀야 하는 용도의 커다란 배를 연상(聯想)하기에는 너무나도 부적합한(improper), 그저 간단한 호신용인 "먼지, 이슬, 비 혹은 햇빛 등을 가리기 위한 용도의 네모진 모양의 덮개(canopy, 天蓋)"만을 오로지 의미하기 때문입니다.

2-3. 이어지는 제3항에서는, 질문 2에 대한 답변인, 바로 위의 (이 글의 결론 1)이 왜 타당한지에 대하여, 실증적으로(positively) 고찰하도록 하겠습니다.

그리고 더 나아가, 제4항에서는, "성교요지"가 우리나라 조선의 어떤 유학자가, 큰홍수에서 8명의 사람들과 다수의 짐승들과 새들 등의 목숨을 구하기 위한 용도로서 사용되는 3층 구조의 지붕이 있는, 상당히 오랜 기간에 걸쳐 물 위에 둥둥 떠다녀야 하는 용도의 커다란 배를 연상(聯想)할 수 있는, 띠리서, 한 개의 시어(詩語)로서 "方蓋"(방개)라는 단어를 사용하여, "성교요지" 2,15뿐만이 아니라 그 전후 문장들을 작문하는 것이, 중국의 시인들과는 달리, 왜 매우 가능한지에 대하여, 또한 실증적으로(positively) 고찰하도록 하겠습니다.

3. 사료 분석 II

이번 항에서는, 두 개의 낱글자들이 결합된, 두 종류의 의미들을 지닌, "方蓋"(방개)라는 표현이, 우리나라 조선에서, 아무리 늦더라도, 세종 대왕 치세의 시기인 1441년에 이르면 한 개의 단어로서 사용되어 왔음에 대하여, 실증적으로(posiively) 입증하도록 하겠습니다.

3-1. 다음의 주소에 접속하면, "조선왕조실록", 세종실록 92권, 세종 23년 1월 15일 계축 2번째기사 1441년 명 정통(正統) 1441년 명 정통(正統) 6년, "의정부에서 2품 이상 초헌에 햇볕 막는 기구 설치를 건의하다" 제목의 글을 읽을 수 있습니다:

(우리말 번역문 발췌 시작) 의정부에서 예조의 첩정에 의거하여 아뢰기를,

"2품 이상은 초헌(軺軒)을 타도록 이미 법제로 정하였사오나, 그 제도가 미비하여 햇볕을 가리고 치는 제구[遮障之具]가 없기 때문에, 비나 눈을 만나게 되면 반드시 옷을 적시는 염려가 있사옵니다. 삼가 고제(古制)를 상고하건대, 《두씨통전(杜氏通典)》의 양제(梁制)에, ‘표기 장군(驃騎將軍)·제왕(諸王)·자사 대 장군(刺史帶將軍)으로 제수받은 사람에게는 용작초(龍雀軺)를 주었고, 어사 중승(御史中丞)에게는 방개초(方蓋軺)를 주었는데, 모양은 작은 일산[傘]과 같았다.’ 하였으니, 바라옵건대, 이 제도에 의방하여 초헌(軺軒)의 좌우에다 각각 두개씩 기둥을 세워, 위에는 방개(方蓋) 를 설치하게 하고 푸른 목면(木綿)을 쓰게 하오면, 모양이 덮개가 있는 교자[屋轎子]와 같을 것이요, 그리고 기둥 밑에다 나무를 가로질러 난간(欄干)을 만들고, 또 얇은 판자로서 빈 곳을 틀어막고 사면(四面)에다 녹색발을 드리우되, 기둥에는 먹과 주토(朱土)를 뒤섞어 칠하고, 얇은 판자에는 전청(靛靑) 을 칠하게 하되, 그림은 그리지 말고 검소한 데에 힘쓰게 하면 편익(便益)하지 않을까 생각됩니다." 하니, 그대로 따랐다. (이상, 발췌 끝)

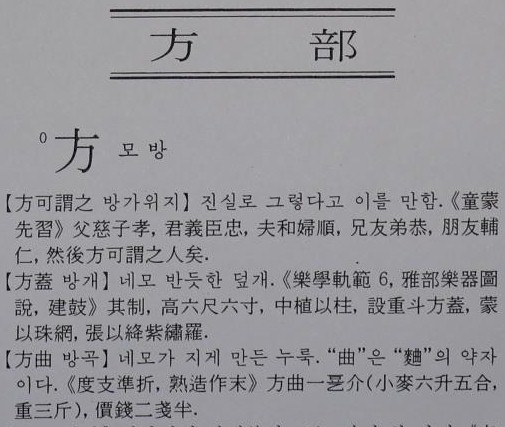

3-2. 다음은 1992년에 초간된 "한국한자어사전", 권2, 제698쪽에 표제어로 실려있는 바들 중의 일부를 발췌한 것인데, 특히, "方蓋"(방개)가, 위의 제2-1-4항에서 이미 말씀드렸듯이, "한한대사전"에 한 개의 표제어로 수록되어 있지 않으나, 그러나 "한국한자어사전"에 "악학궤범"의 한 구절을 용례로 제시하면서 한 개의 표제어로 수록되어 있음은, 이 표현이 우리나라 조선의 고유한 한자 단어임을 밝히고 있는 것입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1992_한국한자어사전/방개_in_한국한자어사전_권2_제698쪽.pdf [한국한자어사전, 권2, 제698쪽] (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

(유관 부분 발췌 시작) 其制 高六尺六寸,中植以柱,設重斗方蓋,蒙以珠網,張以絳紫繡羅,

그 마름질함(制)은, 높이는 6척 6촌이고, 가운데에 있는 심음(植, plant)은 한 개의 기둥(柱)으로써 하며, [상하(上下)로] 거듭 놓은(重) 말 형태(斗)(*)의 네모진 모양의(方) 덮개(蓋)를 설치하고(設), 덮음(蒙)은 구슬 그물(珠網)로써 하며, 장막을 두름(張)은 진홍과 자주빛의 수를 놓은 비단(羅)으로써 한다.

----- (*) 번역자 주: (1) 여기서 "重斗"를 전후 문맥 안에서 필자가 이와같이 번역한 이유는, "악학궤범"의 바로 여기에 서술된 바에 의하여 제작된 것이 위의 제1항에 안내된, "2층의 구조물로 구성된 방개"가 그 부속물인, "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"이기 때문이다.

(2) [번역 오류] 그런데, "重斗"를, 동일한 전후 문맥 안에서, 어떻게 해석하느냐에 상당한 어려움이 있다는 생각이다. 예를 들어, 2000년에 출판된 "신역 악학궤범"에서 "重斗方蓋"가, 동일한 전후 문맥 안에서, "상하층의 말(斗)과 상하층의 방개(方蓋)"로 번역되었는데, 그러나 이 번역은, 왜냐하면 방개(方蓋)라는 표현 바로 앞에 상하층의이라는 표현이 우리말로의 번역 과정에서 번역자에 의하여 임의적으로 추가된 것이 분명하기 때문에, 번역 오류라는 생각이다.

(3) 더 나아가, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각하더라도, "重斗"를, 동일한 전후의 문맥 안에서, 반드시 "악학궤범"에서처럼 해석하지 않을 수도 있음에 주목하여야 한다는 생각인데, 왜냐하면 "重斗方蓋"를, 동일한 전후의 문맥 안에서, 어떻게 해석하느냐에 따라, 특히 "악학궤범"에서 "方蓋"라고 불리는, 바로 이 문장에 근거하여 제작되는, 구조물의 구조 자체가 크게 달라질 것이기 때문이다. 이에 대하여서는, 아래의 제4항에서 더 구체적으로 그리고 실증적으로(positively) 다루기로 하겠다. ----- (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

(이 글의 결론 2) "한국한자어사전", 권2, 제698쪽에서, "악학궤범", 권6에 수록된 그림을 용례로서 발췌 인용하면서, 따라서 우리나라 조선의 "建鼓"(건고), [즉, "조선건고"(朝鮮建鼓)]라는 악기의 커다란 북통 위의 등에 있는 2층의 구조물인 "方蓋"(방개)[즉, "조선방개"(朝鮮方蓋)]를, 바로 위에 발췌된 바에서 보듯이, 단순히 "方"(방) 낱글자의 자구적 의미와 "蓋"(개) 낱글자의 자구적 의미를 결합하여, "네모 반듯한 덮개"라고만 오로지 서술한 것은, 명백한 오류의 설명임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.(#) 대신에, "단층 혹은 복층의 네모진 모양의 덮개"라고 서술되어야 한다는 생각입니다.

-----

(2) 그리고 바로 이 오류가 발생한 이유는, 아마도, "한국한자어사전"에 "方蓋"라는 단어를 한 개의 표제어로 수록하고 또 이 단어의 의미를 기술한 분이, 비록 "악학궤범"을 그 출처임을 밝히면서도, 그러나 "악학궤범"에 제시되어 있는 "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"의 북통 위의 등에 자리잡고 있는 "우리나라 조선의 방개(朝鮮方蓋)"의 실제 모습을 눈으로 확인하지 않았기 때문일 것이라는 생각을 하게 된다. -----

3-3. 다음의 주소에 접속하면, "한한대사전"에 표제어로 수록된 "건고(建鼓)"에 대한 설명을 읽을 수 있습니다. 특히, "악학궤범"에 실려있는 "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"의 그림이 삽화로 실려 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/2008_한한대사전/건고_in_한한대사전_권4_제1313쪽.pdf

3-4. "악학궤범"에 그려져 있는 바로 이 우리나라 조선의 고유한 "건고(建鼓)"에서, 커다란 북통 위의 등에 있는 2층의 구조물이 있으며, 그리고 바로 이것이 우리나라에서 "방개(方蓋)"라고 불리는데, 그러나, 다른 한편으로, 다음의 주소에 접속하면,

https://www.google.com/search?q="建鼓"&source=lnms&tbm=isch <----- 클릭하여 필히 확인하라

"중국의 건고(建鼓)"와 "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"가, 세부 사항들에 있어, 많이 차이들이 있음을 확인할 수 있습니다. 특히, "중국의 건고(建鼓)"의 경우에, 북통 위의 등에는, "조선의 건고(朝鮮建鼓)"와는 크게 달리, 2층의 구조물, 즉, 우리나라에서 "방개(方蓋)"라고 불리는 2층의 구조물 대신에, "단층의 네모진 모양의 덮개(canopy, 天蓋)"가 설치되어 있음에 반드시 주목하십시오. [2022-11-11자 내용 추가 시작] 특히, 위의 제2-1항에서 이미 고찰하였듯이, "方蓋"(방개)라는 단어 자체가 우리나라 조선의 고유한 그 무엇을 나타내는 한자 단어임에, 또한 반드시 주목하십시오. [이상, 2022-11-11자 내용 추가 끝].

왜 이 지적을 거듭하여 드리는가 하면, 위의 제1항에서 이미 말씀드렸듯이, 우리나라의 "악학궤범"에서 말하는 "2층의 구조물인 방개(方蓋)"[즉, 조선방개(朝鮮方蓋)]를 가진 "우리나라 조선의 건고[즉, 조선건고(朝鮮建鼓)]"는, 바로 이 2층의 구조물이 또한 커다란 북과 함께 결합된 이유 때문에, "악학궤범"에 그려진 "건고(建鼓)"의 그림을 직접 보았거나 혹은 전해들은 우리나라 조선의 유학자/문인/식자들이라면 누구든지 그리 어렵지 않게, "3층의 구조를 가진 한 척의 배"를 연상(聯想)할 수 있도록 하기 때문입니다.

4. 사료 분석 III 이번 항에서는, "중국의 "건고(建鼓)"와 "우리나라 조선의 건고(建鼓)"의 커다란 차이점을 실증적으로(positively) 정밀하게 비교/검토하도록 하겠습니다.

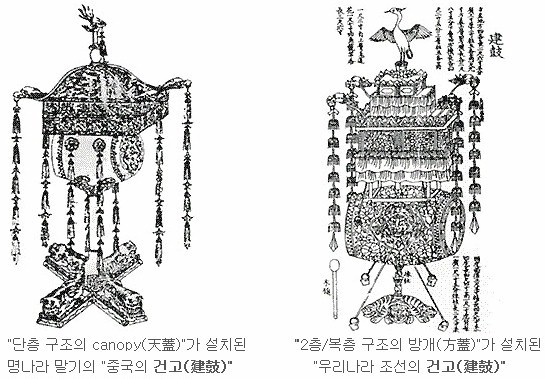

4-1. 다음에 발췌된 바는, (i) 중국 명나라 말기인 1607년에 초간된, 그리고 이후의 중국인 유학자들/문인들/식자들에게 많은 영향을 끼쳤다고 알려진, "三才圖會"(3재도회)에 그려진, 17세기 초반의 "중국의 건고(建鼓)"(왼쪽)와 (ii) 우리나라 조선의 "악학궤범(1493년)"에 수록된, 그리고 조선의 말기까지도 사용된, "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"(오른쪽)의 차이점을 잘 보여준다는 생각입니다. 세부 사항들에 있어 상당한 차이가 있음을 알 수 있는데, 특히, 17세기 초 "중국의 "건고(建鼓)"의 북통 위에는, 우리나라 조선의 "악학궤범"에서 말하는 "2층의 구조물인 方蓋(방개)[즉, 조선방개(朝鮮方蓋)]", 대신에, "먼지, 이슬, 비 혹은 햇빛 등을 가려주는 용도의, 단층의, 덮개(canopy, 天蓋)"가 설치되어 있음에, 반드시 주목하십시오:

츨처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1493_악학궤범/2003_00694_contents_0023.htm (발췌 시작)

(이상, 발췌 및 설명 추가 끝)

그리고 또한, 바로 위에 발췌된 바로부터, 연주자가 선 자세로 치는 커다란 북의 높이를 고려할 때에, "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"의 높이가, 언뜻 보더라도, "중국의 건고(建鼓)"의 높이의 두 배 이상이 됨을 알 수 있고 그리고 또한 "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)에 설치된 북"의 크기가, 언뜻 보더라도, "중국의 건고(建鼓)에 설치된 북"의 크기보다 훨씬 더 큼을 알 수 있다는 생각입니다.

4-2. 그리고 다음은, 청나라 말기의 "중국의 건고(建鼓)"인데, 바로 위의 제4-1항에 발췌된 그림 중의 명나라 말기의 "중국의 건고(建鼓)"와 상당히 달라졌음을 알 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 북통 위의 등에 설치된 "方" + "蓋"는, 명나라 말기의 "중국의 건고(建鼓)"와 마찬가지로, 여전히 "먼지, 이슬,비 혹은 햇빛 등을 가려주는 용도의, 단층의, 덮개(canopy, 天蓋)"가 설치되어 있음에, 반드시 주목하십시오:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1493_악학궤범/2003_00694_contents_0023.htm (발췌 시작)

"단층 구조의 canopy(天蓋)"가 설치된 청나라 말기의 "중국의 건고(建鼓)" (이상, 발췌 및 설명 추가 끝)

4-3. 4-3-1. 다음은, "한어대사전"에 표제어로 수록된 "건고(建鼓)"에 대한 설명 전문입니다:

출처: http://www.guoxuedashi.com/hydcd/158791p.html [한어대사전] 출처 2: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1994_한어대사전/건고_in_한어대사전_2653.gif (발췌 시작) 建鼓

1.古時軍隊作戰,立晉鼓以指揮進退,謂之建鼓。

《左傳‧哀公十三年》:“日旰矣,大事未成,二臣之罪也。建鼓整列,二臣死之,長幼必可知也。” 孔穎達疏:“建,立也。立鼓擊之與戰也。” 《國語‧吳語》:“十旌一將軍,載常建鼓,挾經秉枹。” 韋昭注:“鼓,晉鼓也。 《周禮》:‘將軍執晉鼓。’建,謂為楹而樹之。”按《周禮‧地官‧鼓人》“以晉鼓鼓金奏”鄭玄注:“晉鼓長六尺六寸。” 2.鼓名。亦稱植鼓。鼓身長而圓,用一木柱直貫鼓身,以為支柱。 《莊子‧天運》:“吾子使天下無失其朴,吾子亦放風而動,總德而立矣,又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪!” 《漢書‧何並傳》:“林卿既去,北渡涇橋,令騎奴還至寺門,拔刀剝其建鼓。” 顏師古注:“建鼓,一名植鼓。建,立也,謂植木而旁懸鼓也。縣有此鼓者,所以召集號令,為開閉之時。” 《文獻通考‧樂九》:“陳氏《樂書》曰:《明堂位》曰:‘殷楹鼓。’以《周官》考之,《太僕》:‘建路鼓於大寢之門外。’《儀禮‧大射》:‘建鼓在阼階西南鼓。’則其所建楹也。是楹為一楹而四稜也,貫鼓於端,猶四植之桓圭也。 《莊子》曰:‘負建鼓。’建鼓可負,則以楹貫而置之矣。 《商頌》曰‘置我鞀鼓’是也。 魏晉以後,復商置而植之,亦謂之建鼓。 위나라(魏, 220-265년)와 진나라(晉, 265-420년) 이후에, 상나라(商, 기원전 1600년 경-기원전 1046년 경)의 설치[방식](置)을 회복하여(復) 이것을 심었으며(植, planted), 또한 건고(建鼓)라 일컬었다.

隋唐又棲翔鷺於其上,國朝因之。 수나라(隋, 581-619년)와 당나라(唐, 618-907년)는 또한 그 꼭대기(上)에 날으는 백로(翔鷺)에게 휴식처를 제공하였으며(棲, roosted), 나라의 조정(國朝, 즉, 송나라(宋, 960-1279년)의 조정)은 이것을 뒤따랐다(因, followed).

其制高六尺六寸,中植以柱,設重斗方蓋,蒙以珠網,張以絳紫繡羅,四角有六龍竿,皆銜流蘇璧璜,以五綵羽為飾,竿首亦為翔鷺,旁又挾鼙、應二小鼓而左右。然《詩》言‘應田縣鼓’,則周制應田在縣鼓之側,不在建鼓旁矣。” (이상, 발췌 및 일부 문장들의 우리말 번역 끝)

4-3-2. 바로 위에 발췌된 《文獻通考‧樂九》의 맨 아래 부분에 서술된 건고(建鼓)의 제작법/마름질법은, 아무리 늦더라도, 송나라(宋, 960-1279년) 초기부터 이미 "중국의 건고(建鼓)"의 실물 제작의 근거 문헌임을 "한어대사전"이 분명하게 밝히고 있음을 반드시 주목하십시오.

4-3-3. 그리고 바로 위에 발췌된 바에서 제2항, 즉, 2.鼓名。아래에 발췌된 용례가, 우리나라 조선에서 1493년에 초간된 "악학궤범" 본문에서도 그대로 언급되고 있음은, 다음의 주소를 클릭하면 읽을 수 있는 "신역 악학궤범", 유관 본문과 정밀하게 비교/검토함으로써, 그리 어렵지 않게 확인할 수 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1493_악학궤범/조선의_건고_in_신역악학궤범_권6_제367-370쪽.pdf <---- 여기를 클릭하여 반드시 확인하도록 하라

따라서, 《文獻通考‧樂九》에 기술된 건고(建鼓)의 제작법/마름질법은, "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"의 실물 제작의 근거 문헌 입니다.

4-3-4. 그리고 위의 제3-2항의 번역자 주 (3)에서 이미 지적하였듯이, 《文獻通考‧樂九》에 기술된 건고(建鼓)의 제작법/마름질법에서 "重斗方蓋"를, 동일한 전후의 문맥 안에서, 어떻게 해석하느냐에 따라, 바로 이 문장에 근거하여 제작되는, "方"(네모진 모양의) + "蓋"(덮개)라고 불리는 구조물의 구조 자체가, (i) 단층의 네모진 모양의 덮개(canopy, 天蓋)[중국의 건고(建鼓)의 경우], 혹은 (ii) 복층의 네모진 모양의 방개(方蓋)[우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)의 경우]로, 크게 달라질 것임에 반드시 주목하십시오.

4-4. 4-4-1. 지금까지 이번 글에서 실증적으로(positively) 입증/고증한 바는 다음과 같습니다: 즉,

(i) "중국의 문화권(文化圈, cultural area)"의 경우에, "方蓋"라는 표현은 전통적으로, 두 개의 낱글자들의 의미들의 결합인, "方"(네모진 모양의) + "蓋"(덮개)로만 오로지 이해되어 왔으나, 그러나

(ii) "우리나라 조선의 문화권(文化圈, cultural aea)"의 경우에, "方蓋"(방개)라는 표현은, (a) 두 개의 낱글자들의 의미들의 결합인, "方"(네모진 모양의) + "蓋"(덮개)로뿐만이 아니라, 또한, (b) "우리나라 조선의 고유한 국악 악기인 건고(建鼓)[즉, 조선건고(朝鮮建鼓)]"의 북통 위의 등에 설치된 2층/복층의 구조물을 지칭하는 한 개의 고유명사(固有名詞)로서 "方蓋"라는 딘어기 우리나라 조선에서, 아무리 늦더라도 "악학궤범"이 저술된 15세기 중반부터 지금에 이르기까지, 사용되어 왔기 때문에, "성교요지" 2,15에서 "方蓋"라는 단어를 접하는 순간에 우리나라 조선의 유학자들은, 그리 어렵지 않게, 3층의 구조를 가진 "우리나라 조선의 고유한 국악 악기인 건고(建鼓)"[즉, 조선건고(朝鮮建鼓)]를 연상(聯想)할 수 있게 되어, 그리하여 그 결과, "성교요지" 2,15의 전후 문맥 안에서, 노아의 홍수에서 말해지고 있는, 영어로 "ark"로 번역되는, 3층의 구조물인 "덮개가 있는 배"를, 또한 그리 어렵지 않게, 연상(聯想)할 수 있기 때문입니다. 4-4-2. 그러므로, 지금까지 제3항 사료 분석 I 및 제4항 사료 분석 II에서 고찰한 바로부터, 우리는 다음의 (이 글의 결론 3)을 도출할 수 있다는 생각입니다.

(i) "우리나라 조선의 건고(朝鮮建鼓)"에서 "2층/복층의 네모진 모양의 덮개"가 설치된 이유는, "악학궤범"의 저술자들이 《文獻通考‧樂九》에 기술된 건고(建鼓)의 제작법/마름질법의 근거인 문장들에서 "重斗方蓋"를 "상하(上下)로 거듭 놓은(重) 말 형태(斗)의 네모진 모양의(方) 덮개(蓋)"로 해석하였거나 혹은 그러한 해석을 우리나라의 이전의 세대들로부터 물려받았기 때문일 것이고, 그리고

(ii) "중국의 건고(建鼓)"에서 "단층의 네모진 모양의 덮개"가 설치된 이유는, 아무리 늦더라도 송나라 이후의 시대부터 청나라 말기에 이르기까지 "건고(建鼓)"라고 불리는 악기의 제작자들이 《文獻通考‧樂九》에 기술된 건고(建鼓)의 제작법/마름질법의 근거인 문장들에서 "重斗方蓋"를 "[먼지, 이슬,비 혹은 햇빛 등을 가려줌으로써 커다란 북을 보호하기 위하여] 동서(東西)로 거듭 놓은(重) 말 형태(斗)의 네모진 모양의(方) 덮개(蓋)"로 해석하였기 때문일 것이다. (이상, 이 글의 결론 3 끝)

4-4-3. 그리고 바로 위의 제4-4-2항에 있는 (이 글의 결론 3)의 한 개의 따름정리(a corollary)로서, 다음의 (이 글의 결론 4)를 도출할 수 있다는 생각입니다:

질문 2: 특히, "성교요지"의 2,15는 구약 성경 창세기의 노아의 홍수에서 등장하는, 영어로 "ark"로 번역되는, 3층의 구조물인 "덮개가 있는 배"를(*), 기이하게도, "方蓋"(방개)라고 표현하고 있는데, 만약에 "方蓋"(방개)라는 표현이 "비 혹은 햇빛을 가리기 위한 용도의 네모진 모양의 덮개"만을 오로지 의미한다면, 어떻게 "성교요지", 2,15의 전후 문맥 안에서, 심지어 단층의 어떤 구조물이라고도 볼 수 없는, 오로지 우산 혹은 양산의 역할을 하는 덮개를 나타내는, 그리하여 결코 커다란 배일 수도 없고 또 커다란 배를 연상(聯想)할 수도 없는, "方蓋"(방개)라는 표현을, "성교요지"의 작문자가 자신의 시인 "성교요지"의 2,15에서 사용할 수가 있겠는지요???

----- (*) 게시자 주: 다음의 주소에 접속하면, 중국에 선교사로 파견된 개신교 목회자들에 의하여 구약 성경 창세기의 노아의 홍수에서 등장하는, 영어로 "ark"로 번역되는, 3층의 구조물인 "덮개가 있는 배"기 "方舟"(방주)로 번역된 한문본 구약 성경이 최초로/처음으로 출판된 시점이 1853년임을 실증적으로(positively) 확인할 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1813년이후_한문본_개신교회용_성경들/창세기_6_14.htm <----- 여기를 클릭하여 반드시 확인하도록 하라 -----

[위의 게시자 주 2-1-2에 있는, 질문 2에 대한 답변 2] (이 글의 결론 4) 바로 위에 있는 (이 글의 결론 3)에 의하여, 구약 성경 창세기의 노아의 홍수에서 등장하는, 영어로 "ark"로 번역되는, 3층의 구조물인 "덮개가 있는 배"를 독자들이 연상(聯想)할 수 있도록 하고자 "方蓋"(방개)라는 단어(單語)/시어(詩語)가 사용되고 있는 "성교요지"를, "우리나라 조선의 문화권(文化圈, cultural aea) 안에서"가 아닌, "중국의 문화권(文化圈, cultural area) 안에서 성장하고 한문을 배운 어떤 중국인"이 작문하는 것이 불가능함(impossible)을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주: 다음의 주소에 접속하면, 이 글에 이어지는 졸글/논문 [제목: 세 번(1863년, 1897년, 1910년)에 걸쳐 중국 상해에서 마틴(Martin)에 의하여 출판된 책 The Analytical Reader의 본문들의 비교 분석과 그 결과들]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1991.htm <----- 필독 권고

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.) 작업에 소요된 시간: 약30시간 (자료 조사 포함)

0 685 3 |

_in_서울대학교_규장각_한국학연구원.jpg)

.jpg)

_옆모습.jpg)

.jpg)