가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

한 주의 일곱 날들을 나타내는 일,월,화,수,목,금,토, 일곱 曜日(요일) 용어들은 1872년(명치5년) 이전 일본에서 처음으로 도입되어 사용되기 시작하였다 2014_ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

2020-08-06 ㅣ No.2084 게시자 주: (1) 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2084.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

(2) 이번 글에 서술된 바는, 많이 부족한 죄인인 필자가, 2017년 3월 중순부터 4월 말 기간 동안에 독자적으로 개발한, 따라서 그 저작권(著作權, Copyright)이 필자에게 있는, Data Mining 기법을 적용한, "AI 기반, 한시(漢詩) 표준 해석법 [A Standard Method of Interpretation of Chinese Poems(漢詩), Based on AI(Artificial Intelligence)]"에서 사용하고 있는 방법을, 또한 사용하여 분석하고, 이 분석의 결과에 따라 도출된 바들/결론들입니다.

본 글의 부제(副題) 1: 한민족의 정체성 위에 여전히 좌정(坐定)하고 있는 일,월,화,수,목,금,토, 일곱 曜日(요일)들을 사용하는 일왕 명치의 태양력에 대하여

본 글의 부제(副題) 2: 지금까지도 일왕 명치의 태양력을 사용하고 있는, 따라서, 분명한 친일파이면서도, 지금부터라도 75년 이전의 친일파를 색출하여 단죄하자고 나서는 자들은, 우리나라 안에만 있을 것이다

본 글의 부제(副題) 3: '살아있는 일왕을 신(神, god)으로 섬기는' 일왕 명치의 신사신도神社神道 기반 통치체제의 잔재에 지금까지도 우리가 사용 중인 요일 표기의 양력 달력이 포함된다

작성자: 교수 소순태 (Ph.D.)

동영상 청취 주소: http://pds.catholic.or.kr/Archives/300/1/gnattboard/2841/30/일왕명치의태양력의형성과정.mp4 <----- 여기를 클릭하여 청취(聽取) 혹은 시청(視聽)하십시오 동영상 교안(敎案) 출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2084.htm

1. 들어가면서 (유관 사료 분석 I)

본 항에서는, 우선적으로, 이 글을 작성하게 된 배경을 말씀드리도록 하겠습니다.

1-1. 이번 봄에 들어와, 지금까지 국내의 천주교회 안에서, 성 김대건 신부님 등의 복사를 지냈던 이의창의 세례명이 라틴어 세례명 "Venantius"의 우리말 직역 음역 음값인 "베난시오"일 수가 없음을 처음으로 알아차리게 되었기에, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 졸글/논문을 지난 4월 1일자로 작성하기 시작하였습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2039.htm <----- 필독 권고

1-2. 이번 봄학기는 코로나 바이러스 감염증 때문에, 필자가 강의하는 모든 강의들을, 비대면 강의들, 즉, 온라인 동영상 강의들로 진행하게 되어, 이들 온라인 강의들을 준비하느라 이번 봄학기 중에는 바로 위의 제1-1항에 안내된 주소에 있는 글에 내용 추가를 제대로 할 수가 없었으며, 7월 초에 들어와서, 그동안 찾아서 들여다본 유관 자료들에 대한 분석의 결과들을 추가하는 작업들을 비로소 본격적으로 진행할 수 있었습니다.

그런데, 요 며칠 전에, 바로 위의 제1-1항에 안내된 주소에 있는 졸글/논문의 마무리 단계에서, 1884년 봄에 개최된 회차 72 시복 재판에서 김대건 신부님의 행적 등에 대하여 증언한, 당시의 생활 여건으로 볼 때에 77세의 대단히 연로한 노인인, 김성서의, 특히 본인이 서명한, 우리말 세례명 "요아김"과 관련하여, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하며 마련되어 1836년 이전의 시점에 우리나라 조선에 이미 전래된 천주교회의 한문본 축일표/전례력들을 찾아내어, 이들의 내용들을 훨씬 더 정밀하게 상호 비교/대조하는 작업을 진행하였는데, 전혀 예상밖으로 그리고 우연적으로(accidentaly), 다음의 사실을 발견하였습니다:

즉, 1823년까지 중국 본토에서, 한 주일을 일곱 날들을 표기하는, 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 그리고 토요일. 이들 일곱 용어들을 전혀 사용하지 않았음을, 예수회 소속의 신부님들에 의하여 1823년에 출판된 한문본 "수진일과"/"천주성교일과"의 말미에 포함되어 있는 개정된, 그레고리오력 한문본 "永瞻禮表"(영첨례표)에서 인지하게 되었습니다.

즉, 다음의 주소에 접속하여, 바로 이 1823년에 개정된, 그레고리오력이 분명한, "永瞻禮表"(영첨례표)를 들여다보면, 한 주일을 구성하는 일곱 날들을 표기하기 위하여, 요즈음 우리나라에서 사용하는 달력에서처럼, 일(日), 월(月), 화(火), 수(水), 목(木), 금(金), 그리고 토(土)라는 한자 낱글자들을 사용하는 대신에, 십간(十干), 즉, 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚), 신(辛), 임(壬), 계(癸) 중의 첫 번째 일곱 낱글자들, 甲, 乙, 丙, 丁, 戊, 己, 庚을 사용하였음을 알게 되었습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1624-1692_필립푸스_쿠플레/영첨례표_in_1823_수진일과_하권_제110a쪽.pdf (발췌 시작)

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 세 번째 열(column)과 네 번째 열을 읽도록 하라.

(유관 부분 우리말 번역 시작) [이] 첨례표는 역일(曆日)을 살피어/생각하여, 주일(主日, 즉, 주님의 날) 등 7첨례의 주(週, week)를 기억하기 위하여 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚) 일곱 글자들로 구성된 주(週, week)를 가지고 있는데, ... (이상, 유관 부분 우리말 번역 끝)

1-3. 그리고 바로 위의 제1-2항에 안내된 출처에 있는 한 해의 달력이 1월, 2월, ..., 12월을 나타내는, 소제목들 제1절, 제2절, ..., 제12절 각각의 아래에 1년 365일을 12개의 절들로 나누어 나타내고 있는 그레고리오력 양력임은, 위의 출처에 있는 주소에 접속한 후에 본문을 들여다봄으로써, 바로 확인할 수 있습니다.

독자들의 편의를 위하여, 첫 두 달의 첫 번째 및 두 번째 행(rows)들을 바로 아래에 발췌하였으니, 그 나열 방식을 정밀하게 살펴보십시오. 그리고 이렇게 매 년 1월 1일을 갑(甲)으로 나타내는 바로 이 방식에서, 제1절[즉, 1월]의 첫 번째 행(row)에서, 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚)을, 예를 들어, 그레고리오력에 있어 평년인 1825년 첫 달의 경우에, 순서대로 단순히, 토(土), 일(日), 월(月), 화(火), 수(水), 목(木), 금(金)으로 교체하기만 하면, 요즈음 우리나라와 일본에서 사용하고 있는, "주일, 즉, 주님의 날을 일(日)로 나타내는, 평년인 1825년 양력 첫 달의, 그레고리오력 표기 방식"과 정확하게 일치함에 반드시 주목하십시오:

(발췌 시작) 제1절[즉, 1월]

제2절[즉, 2월]

... (이상, 발췌 끝)

게시자 주 1-3: (1) 바로 위에 발췌된 바에서, "요일"과 "날짜"는 필자가 추가한 것이고, 그리고 또한 "날짜" 행(row)의 숫자들은, 다만 독자들의 편의를 위하여, 한자로 표기된 숫자들을 필자가 아라비아 숫자들로 바꾸어 표기하였다.

(2) 1823년에 개졍된 "영첨례표"에 도입된 위의 방식의 문제점은, 그레고리오력에 있어 2월이 윤달이어서 2월 29일이 거의 4년마다 한 번 있는데, 바로 이날에는 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚) 중의 어느 것도 할당되지 않는 데에 있다.

(3) 그리고, 필자가 확인한 바에 의하면, 가톨릭 보편 교회 교도권이 2월 29일을 어떤 특정 성인의 첨례일로 정하지 않아 왔기 때문에, 가톨릭 교회의 전례력에 있어, 1823년에 개정된 "영첨례표"에 도입된 위의 방식은 아무런 문제가 없으나, 그러나 이 방식은 요즈음 우리가 사용하고 있는, 일(日), 월(月), 화(火), 수(水), 목(木), 금(金), 그리고 토(土)라는 한자 낱글자들을 사용하는 그레고리오력과 결코 동일하다고 할 수 없는데, 왜냐하면, (i) 매년 1월 1일에 갑(甲)을 할당하고 있고, 그리고 (ii) 요즈음 우리가 사용하고 있는, 일(日), 월(月), 화(火), 수(水), 목(木), 금(金), 그리고 토(土)라는 한자 낱글자들을 사용하는 그레고리오력에서는, 2월달이 윤달일 경우에, 또한 2월 29일에도 이들 일곱 개 글자들 중의 한 개를 할당하기 때문이다. (이상 게시자 주 1-3 끝)

바로 위의 제1-2항에 제시된 출처에 있는, 1823년에 개정된, 그레고리오력이 분명한, 한문본 "永瞻禮表"(영첨례표)" 본문을 많이 부족한 죄인인 필자가 읽다가 대단히 우연적으로(accidentaly) 알아차리게 된 바는, 따라서, 다음의 결론들을 즉시(immediately) 도출할 수 있게 함에 반드시 주목하십시오:

(이 글의 결론 1) 중국 명나라 말기에 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 아담 샬 신부님께서 완성시키고, 1644년에 중국 청나라가 명나라를 멸망시킨 후에는, "시헌력"이라는 이름으로 청나라의 역법으로 수용되었고 그리고 그 이후에 우리나라 조선에까지 전달되어 조선 왕조가 멸망할 때까지 조선의 역법으로 수용되어 사용된, 음력인 "시헌력"에, 한 주일(one week)을 구성하는 일곱 날들을 표기하기 위하여, 요즈음 우리나라에서 사용하는 달력에서처럼, 일(日), 월(月), 화(火), 수(水), 목(木), 금(金), 그리고 토(土)라는 한자 낱글자들을 도입하여 사용하지 않았음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, 만약에 한 주일(one week)을 구성하는 일곱 날들을 표기하기 위하여 "시헌력"에서 이미 이들 낱글자들 일(日), 월(月), 화(火), 수(水), 목(木), 금(金), 토(土)를 도입하여 사용하였더라면(가정법 과거 완료), 예수회 소속의, 아담 샬 신부님의, 후배 신부님들에 의하여 1823년에 개정된, 그레고리오력인, "永瞻禮表"(영첨례표)"에서 이들 일곱 개의 낱글자들 대신에, 한 주일(one week)을 구성하는 일곱 날들을 표기하기 위하여 십간의 첫 일곱 낱글자들 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚)을 이 "영첨례표"에서 도입하여 사용할 이유가 만무(萬無)하였을 것이기 때문입니다.

또한, 위의 제1-2항에서 고찰한 바에 의하여, 다음의 결론들을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 2) 1823년에 출판된 "수진일과"에 포함된 개정된 "永瞻禮表"(영첨례표)"에 의하여, 한 주일(one week)을 구성하는 일곱 날들을 표기하기 위하여 십간(十干)의 첫 일곱 낱글자들 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚)을 낱글자들을 사용하는, 소위 말하는 지동설에 기초한 그레고리오력인 "태양력"을, 중국의 천주교 신자들이, 아무리 늦더라도, 1824년에 이르면, 그당시까지 중국 청나라에서 사용해온 천동설에 기초한 음력인 "시헌력" 대신에, 사용하기 시작하였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 3) 1823년에 출판된 "수진일과"에 포함된 개정된, 그레고리오력인, "永瞻禮表"(영첨례표)"에 의하여, 한 주일(one week)을 구성하는 일곱 날들을 표기하기 위하여 십간(十干)의 첫 일곱 낱글자들 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚)을 낱글자들을 사용하는 "태양력"을, 우리나라 조선에 선교사로 파견된 프랑스 파리 외방 선교회 소속의 신부님들이 우리나라 조선에 처음으로 입국한 해인 1836년 혹은 그 이후의 어느 시점에 이르면, 우리나라 조선의 천주교 신자들이 또한, 천동설에 기초한 그리고 한 주일(one week)을 구성하는 일곱 날들을 나타내는 용어들을 도입하지 않은 음력인 "시헌력" 대신에, 사용하기 시작하였을 가능성이 있음을(*), 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, 1823년에 개정된 "永瞻禮表"(영첨례표)"가 포함된 바로 이 1823년에 출판된 "수진일과"가 우리나라 조선에 전래되어 지금까지 전해내려오고 있기 때문입니다[주: 바로 이 "수진일과"는 한국교회사연구소에서 소장 중인 문헌임],

----- (*) 게시자 주: (1) 그러나, 다음의 주소에 접속하면, 우리나라 조선의 천주교회 발행의 1866년 첨례표(즉, 소위 말하는 병인년 첨례표)에서, 한 주일(one week)을 구성하는 일곱 날들을 표기하기 위하여 십간(十干)의 첫 일곱 낱글자들 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚)을 낱글자들을 사용하지 않고 있음을, 확인할 수 있는데, 그 이유는 아마도 우리나라 조선에서, 시헌력에 충실한, 3년마다 윤달 한 개가 추가되는, 음력이 여전히 우세하였기 때문일 것이다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1866_첨례표/병인년_첨례표_절두산_순교성지_한국천주교순교자박물관_소장.jpg

(2) 특히, 바로 이 병인년 첨례표에서 성인들의 첨례일/축일들이, 드 메야/마이야 신부님의 한문본 "성년광익", 초판(1738년) 및 개정판(1856년 이후)과는 달리, 음력으로 표기되어 있음에 주목하라. 이를 위하여, 다음의 주소에 있는 1865년 첨례표(즉, 소위 말하는 을축년 첨례표)와 바로 위의 제(1)항에 안내된 1866년 첨례표(즉, 소위 말하는 병인년 첨례표)를 정밀하게 비교/검토하도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1865_첨례표/을축년_첨례표_약현성당_서소문_순교성지_소장.jpg http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1865_첨례표/을축년_첨례표_약현성당_서소문_순교성지_소장_1.jpg -----

1-4. 다른 한편으로, 다음의 주소에 접속하면, 국립중앙도서관 홈페이지 제공의 1884년판 "쥬년쳠례광익", 권1-권4 그리고 1908년판 "쥬년쳠례광익", 권1-권4, 각각을 읽을 수 있는데, 이들 둘 다의 번역 대본들에 포함되는 드 메야/마이야 신부님의 "성년광익"의 개정판(1856년 이후)에 실려있는 성인전들 중의 일부를 우리말로 번역하여 본문의 일부로서 제시하고 있으면서도, 그러나, 드 메야/마이야 신부님의 "성년광익"에서처럼, 그레고리오력에 기초한 "태양력"에 따라 이들 성인들의 양력 축일 날짜들을 제시하지 않고/못하고 있음을 실증적으로(positively) 확인 할 수 있습니다: https://www.nl.go.kr/NL/contents/search.do?srchTarget=total&pageNum=1&pageSize=10&insiteschStr=&schQuery=&mainSrchField=1&kwd=%EC%A5%AC%EB%85%84%EC%B3%A0%EB%A1%80%EA%B4%91%EC%9D%B5 [주: 새 주소, 2024-02-10]

그 이유는, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 사목적 배려였을 것이라는 생각인데, 왜냐하면, 예를 들어, 위의 제1-3항에서 이미 실증적으로(positively) 고찰한 바와 같이, 당시의 우리나라 조선의 천주교 신자들이 일상의 생활 속에서 들여다보았을 것이 분명한, 음력에 있어 3년마다 발생하는 윤달까지 명기된 음력 "첨례력" 표에, 시헌력에 기초한 음력 날짜들에, 성인들의 축일들이 명기되어 있었기 때문일 것입니다.

따라서, 지금까지 실증적으로(positively) 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 4) 1910년에 우리나라 조선이 일본에 강제로 병합되어 주권을 상실하는 날에 이르기까지, 우리나라 조선의 천주교회에서 한 주일(one week)을 구성하는 일곱 날들을 표기하기 위하여 십간의 첫 일곱 낱글자들 갑(甲), 을(乙), 병(丙), 정(丁), 무(戊), 기(己), 경(庚)을 사용하는 태양력 첨례표를 도입하여 사용하지 않았을 것임, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

1-5. 1-5-1. 다른 한편으로, 다음의 주소에 접속하면, 한 주일(one week)을 구성하는 일곱 날들을 표기하기 위하여, 요즈음 우리나라에서 사용하는 달력에서처럼, 일(日), 월(月), 화(火), 수(水), 목(木), 금(金), 그리고 토(土)라는 한자 낱글자들 각각의 말미에 추가되는, "...曜日"(요일)이라는 한자 접미사가, 중국 문화권이 아니고, 일본 문화권에서 사용되고 있음을, 구글 검색을 통하여, 그리 어렵지 않게 확인할 수 있습니다:

1-5-2. 또 다른 한편으로, 다음의 주소에 접속하면, 한 주일(one week)을 구성하는 일곱 날들을 표기하기 위하여, 일(日), 월(月), 화(火), 수(水), 목(木), 금(金), 토(土)를을 "...曜日"(요일)이라는 한자 접미사에 추가하여 사용하고 있는 나라들은, 오로지 우리나라와 일본뿐임을, 그리 어렵지 않게, 알 수 있습니다:

츨차: https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%98%9F%E6%9C%9F%E4%B8%AD%E7%9A%84%E6%97%A5%E5%AD%90 <----- 여기를 클릭하여 확인하라 (발췌 시작)

(이상, 발췌 끝)

게시자 주 1-5: 이어지는 항들에서는,

(i) 위의 결론들을 뒷받침하는 유관 문헌들을 구체적으로 찾아 제시함과 아울러,

(ii) "원시신도"로부터 1868년 명치유신 이후에 일왕(日王)을 살아있는 신(god)으로 우상 숭배하는, 샤머니즘(shamanism)의 한 종류인 신사신도(神社神道), 즉, 국가신도(國家神道)를 인위적으로 만들어내는 과정에서, 일본의 왕을 살아있는 신으로 받들어 올리기 위한 당시의 일본의 신도 관련 어용 학자들에 의하여, 어떠한 한문 문헌들을 참조하여, 바로 위의 표에 나열된 이들 일곱 개의 요일(曜日)들이라는 신조어들이, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 신부님들에 의하여 전달된 신학문인 "실학"을 배척하면서, 유럽에 유학을 다녀온 일본 소장파 학자들이 유럽의 나라들로부터 수입한 학문을 두고서 부르는, 소위 말하는, "신학문"이라는 미명 아래에서, 명치 유신 직후의 시기에 일본의 학자들에 의하여 학문적으로 어떠한 과정을 거쳐 만들어졌는지에 대하여, 많이 부족한 죄인인 필자가 최근에 알아차리게 된 바를, 가능한 한 실증적으로(positively) 고찰하도록 하겠습니다. 또한

(iii) 일본 열도 내에서 명치유신 후에 이러한 신조어들을 만들어낸 배경으로서, 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 그리고 토요일에서 말하는 "일", "월", "화", "수" ,"목", "금", "토" 는, 왜냐하면 이들이 그들 사이의 상생/상극의 상호 관계와 전적으로 무관하게 나열되고 있기 때문에, 한문 문화권의 오행을 말하는 것이 결코 아니고, 단순히, 특정 나라의 특정 왕조의 정당성의 근거로서 제시되는 신화로서는 상당히 늦은 시기인, 특히, 지중해 지역의 로마 제국과 중국의 당나라 사이에 천산남로와 천산북로를 통하여 동서 문화의 교류가 이미 활발하게 된 이후의 시기인, 따라서 그리스-로마 신화의 영향을 받았을 것이 분명한, 7세기 말부터 8세기 초에 처음으로 기록된, 고사기(古事記, 712년), 일본서기(日本書紀, 680-720년 완성)에 포함되어 있는 일본의 신화들인, 일본 열도의 창조 신화 중에 등장하는 잡신(gods)들 그리고 지중해 지역의 그리스-로마 신화에 등장하는 잡신(gods)들을 나타냄에 대하여서도, 함께 고찰하도록 하겠습니다.

2. 유관 사료 분석 II

위의 제1항에서, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 아담 샬 신부님(1592-1666년)께서 완성한 "시헌력"을 수용하였던 당시의 중국 청나라 및 우리나라 조선, 이들 두 나라의 천주교회 안에서 전례력에 있어 "曜日"(요일) 표기가 사용되지 않았음을, 실증적으로 고찰하였습니다.

이번 항에서는, 세속의 중국, 우리나라, 그리고 일본, 이들 세 나라들에 있어, 지금까지 우리나라에서 사용하고 있는, 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 이와같이 "曜日"(요일) 표기를 사용하는 태양력(solar calendar)이 언제부터 어느 나라의 통치권자, 즉, 임금에 의하여, 도입되어, 자신의 신민(臣民, 신하와 백성)들에게 선포되기 시작하였는지에 대하여, 함께 고찰하도록 하겠습니다.

2-1. 다음은 "표준국어대사전"에서 발췌 한 바인 데, "요일"(曜日)이라는 용어의 출처, 지원에 대한 언급이 전혀 없습니다:

출처: https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do?pageSize=10&searchKeyword=%EC%9A%94%EC%9D%BC (발췌 시작) 요일(曜日)

「명사」

일주일의 각 날을 이르는 말. (이상, 발췌 끝)

게시자 주 2-1: 그런데, 어디에 커다란 문제가 있는가 하면, 한문 문화권의 방대한 분량의 한자 단어들을, 그 출처 문헌들이 있을 경우에 이들 출처들과 함께, 표제어들로서 나열하고 있는, "한어대사전"에 제시된 "曜日"이라는 단어에 대한 설명에는, 바로 위에 발췌된 "표준국어대사전"에 제시된 바와 같은 설명이 전혀 없는 데에 있다. 참고로, "한어대사전"은 등소평의 지원 아래에서 해마다 1000명의 학자들이 18년동안 작업하여 마련한 방대한 사전이라고 함.

2-1-1. 다음은 "한어대사전"에서 발췌한 바인데, 그러나 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일에서 접미사로서 사용되고 있는 "曜日"(요일)이라는 표현에 있어서의 의미로서, 위의 "표준국어대사전"에 제시된 바와 같은 바로 그러한 설명은 전혀 없습니다:

(발췌 시작) 曜日

1.燦爛的陽光。 三國魏曹植《七啟》之五:“綠葉朱榮,熙天曜日。” 2.映日。 《七國春秋平話》卷上:“刀鎗如霜凜凜,衣甲曜日輝輝。” (이상, 발췌 끝) 2-1-2. 그리고 "한한대사전", 권6, 제876쪽에 표제어로 수록되어 있는 "曜日"이라는 단어에 대한 설명에도, 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일에서 접미사로서 사용되고 있는 "曜日"(요일)이라는 표현에 있어서의 의미로서, 위의 "표준국어대사전"에 제시된 바와 같은 바로 그러한 설명은 전혀 없습니다. 따라서, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다: (이 글의 결론 5) 일본에서 1867년에 명치유신이 발생하기 이전의 시기에, 한문 문화권 내에서, 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일에서 접미사로서 사용되고 있는 "曜日"(요일)이라는 표현에 있어서의 의미로서, 위의 "표준국어대사전"에 제시된 바와 같은 바로 그러한 의미로 이 표현이 사용된 적이 전혀 없었음을, 바로 위의 제2-1항과 위의 제1항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. 게시자 주 2-1: 이어지는 항들에서는, 일본에서 언제쯤에 이르면, 한 주의 일곱 날들을 나타내는, "曜日"(요일)을 그 접미사로서 가지는, 일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일 이라는 단어들 모두가 처음으로/최초로 사용되기 시작하였는지에 대하여, 자세하게 살펴보도록 하겠습니다.

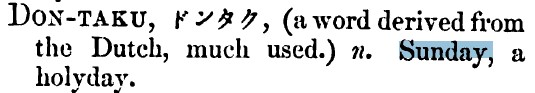

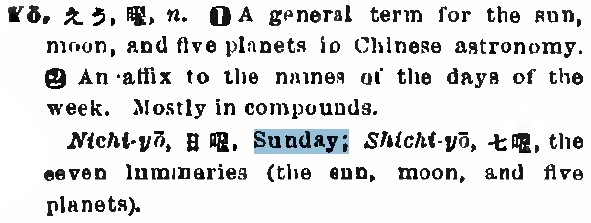

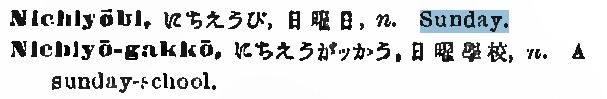

2-2. 다음은, 1896년에 초간된 "화영대사전"(An Unabridged Japanese - English Dictionary)에서 발췌한 것들입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1896_화영대사전/1896_cu31924082117288.pdf

2-2-1. 다음에 발췌된 바에서, "일요"라는 표현을 "일요일"의 약어이라고 기술하고 있음에 반드시 주목하십시오:

(발췌 시작)

요_&_일요_Sunday_&_칠요_the_seven_Luminaries_in_1896_화영대사전_제1625쪽.jpg

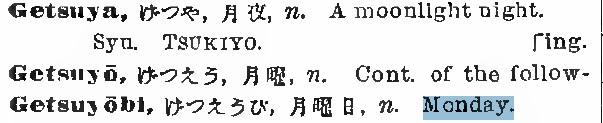

일요일_Sunday_in_1896_화영대사전_제1023항.jpg (이상, 발췌 끝) 2-2-2. 다음에 발췌된 바에서, "월요"라는 표현을 "월요일"의 약어이라고 기술하고 있음에 반드시 주목하십시오:

(발췌 시작)

월요_Monday_&_월요일_Sunday_in_1896_제244쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

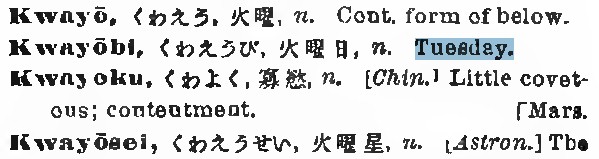

2-2-3. 다음에 발췌된 바에서, "화요"라는 표현을 "화요일"의 약어이라고 기술하고 있음에 반드시 주목하십시오: (발췌 시작)

화요_Tuesday_&_화요일_Tuesday_&_화요성_Mars_in_1896_화영대사전_제831쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

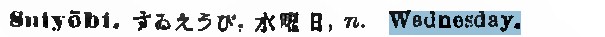

2-2-4. 다음에 발췌된 바에서, "수요"라는 표현을 "수요일"의 약어이라고 기술하고 있음에 반드시 주목하십시오: (발췌 시작)

수요_Wednesday_in_1986_화영대사전_제1389쪽.jpg

수요일_Wednesday_in_1986_화영대사전_제1389쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

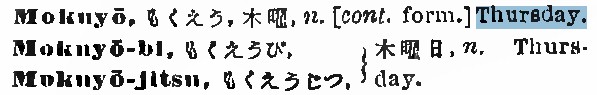

2-2-5. 다음에 발췌된 바에서, "목요"라는 표현을 "목요일"의 약어이라고 기술하고 있음에 반드시 주목하십시오: (발췌 시작)

목요_Thursday_&_목요일_Thursday_in_1896_화영대사전_제949쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

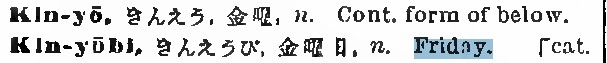

2-2-6. 다음에 발췌된 바에서, "금요"라는 표현을 "금요일"의 약어이라고 기술하고 있음에 반드시 주목하십시오: (발췌 시작)

금요_Friday_&_금요일_Friday_in_1896_화영대사전_제683쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

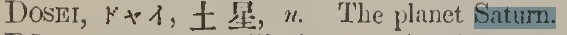

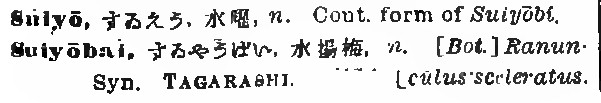

2-2-7. 다음에 발췌된 바에서, "토요"라는 표현이, 지금까지 위의 여섯 개의 항들에서 그렇게 설명하였듯이, "토요일"의 약어이라고 기술하지 않고/못하고, 대신에, 태양의 제6번째 행성인 "Saturn"(토성)을 말한다고 기술하고 있음에 반드시 주목하십시오: (발췌 시작)

토요_the_planet_Saturn(오류)_&_토요일_Saturday_in_1896_화영대사전_제187쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

그러나, "土曜"라는 표현이 "Saturn"(토성)을 말한다는 기술은 명백한 오류입니다.

이에 대하여서는, 다음의 추가적인 실증적인 확인들에 반드시 주목하십시오:

2-2-8. 이번 항에서는, 두 개의 낱글자들이 결합된 "土曜"(토요)라는 표현이, 오랜 세월에 걸쳐, 중국에서 한 개의 개념을 나타내는 단어 혹은 시어로서 사용되지 않아 왔음에 대하여, 실증적으로(positively) 입증하도록 하겠습니다.

2-2-8-1. (시어(詩語)/단어(單語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 土曜 는 한 단어/숙어로서 거의 사용되지 않아 왔습니다: https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E5%9C%9F%E6%9B%9C 0 https://ctext.org/post-han?searchu=%E5%9C%9F%E6%9B%9C 0

2-2-8-2. (시어(詩語)/단어(單語) 분석 제2단계) 1896년에 일본 본토에서 그 초판이 출판된 "화영대사전"보다 거의 100년 뒤인 1990년대 초반에 중국 본토에서 그 초판이 출판된 "한어대사전"에서 다만 "화영대사전"에 제시된 설명을 그대로 복사하였을뿐이며, "土曜"라는 단어는 표제어로 수록되어 있으나, 그러나 그 출처와 기원을 밝히지 못하고/않고 있습니다.

그리고 1950년대에 일본에서 출판된 "대한화사전", 1962년에 대만에서 출판된 "중문대사전", 그리고 1990년대 초반에 중국 본토에서 출판된 "한어대사전" 모두를 참고하여 우리나라 단국대학교, 동양학연구소에 의하여 2000년대에 출판된, "한한대사전"에 "土曜"라는 단어는 표제어로 수록되어 있지 않습니다.

2-2-8-3. (시어(詩語)/단어(單語) 분석 제3단계) 심지어 "화영대사전"의 본문 중의 어디에도 태양의 제6번째 행성인 "Saturn"을 두고서 "토성"을 말한다고 밝히고 있지 않습니다.

따라서, 위의 제2-2-7항에 발췌된 "화영대사전"에 제시된 "土曜"라는 표제어에 대한 설명은, 왜냐하면 태양계의 제6번째 행성인 "Saturn"을 두고서 그냥 "土星"(토성)을 말한다고 기술하면 될 일인데, 그럼에도 불구하고, 그 문헌적 출처나 어떠한 타당한 근거/이유의 제시없이, "土星"(토성) 대신에 "土曜"(토요)이 다만 태양계의 제6번째 행성인 "Saturn"에 대응하는 한자 단어라는 주장만 하고 있기 때문에, 이러한 행위는, 왜냐하면

(i) "土星"(토성)이 태양계의 제6번째 행성인 "Saturn"에 대응하는 한자 단어임을 전혀 모르고 있는 독자들에게는 속이고 기만하는 행위이고,

(ii) "土星"(토성)이 태양계의 제6번째 행성인 "Saturn"에 대응하는 한자 단어임을 이미 잘 알고 있는 독자들에게는, 그러한 독자들로 하여금 귀납적 추론(inductive reasoning)의 과정에서 논리적 비약을 하여, "土曜"(토요)는 곧 "土星"(토성)을 말한다고 받아들이지 않을 수 없도록 비명시적으로(implicitly) 강제하는/강요하는, 따라서 대단히 의도적이고 또한 무책임한 위력(威力)의 행사가 개입된 행위이기 때문에,

명백한 서술 오류이라 아니 지적할 수 없습니다.

2-2-8-4. 이상, 실증적으로(positively) 고찰한 바로부터 다음의 결론들을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 6) 1896년에 이르면, "일요일"의 약어인 "일요", "월요일"의 약어인 "월요", "화요일"의 약어인 "화요", "수요일"의 약어인 "수요", "목요일"의 약어인 "목요", "금요일"의 약어인 "금요", 그리고 "토요일"의 약어인 "토요"가 일본 안에서 이미 신조어(新造語)들로서 만들어져 사용되고 있었음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

이 결론의 유의미함은, 예를 들어, 요즈음 우리나라에서도 사용하고 있는 "월요병"(月曜病)이라는 표현을 생각하도록 하십시오.

위의 (이 글의 결론 6)의 한 개의 따름 정리(a corollary)로서, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 7) 1896년보다 더 이른 시기에, "일요일", "월요일", "화요일", "수요일", "목요일", "금요일", 그리고 "토요일" 이라는 단어들이 일본 안에서 이미 신조어(新造語)들로서 만들어져 사용되고 있었음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-3. 2-3-1. 질문 1: 그렇다면, 위의 제2-2-8-3항에서 지적한 바로 이러한, 심각한 수준의, 서술 오류가 발생한 이유가 무엇일까요? 그리고 누구에 의하여서 일까요?

2-3-2. 다음의 출처에 있는 사전은, 개신교회 선교사 귀츨라프(1803-1851년)의 협조자이기도 하였던, 직업이 의사이기도 하였던, 독일 개신교회 루터파 출신의 선교사, Lobscheid(1822-1893년)에 의하여 저술되어, 1884년(명치 16년)에 일본에서 일본인에 의하여 증정되어 출판된, "增訂 英華字典"(증정 영화자전)(English and Chinese Dictionary)인데,

이 사전의 본문애 대하여, "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", 그리고 "Saturday", 각 단어를 검색을 해보면, 다음의 기술들이 제시되어 있음을 그리 어렵지 않게 확인할 수 있습니다:

Sunday: 禮拜日, 主之日, 安息日. Monday: 禮拜一, 瞻禮二. Tuesday: 禮拜二, 瞻禮三. Friday: 禮拜五日, 瞻禮日. Saturday: 禮拜六, 瞻禮七.

위의 결과들을 접하고 나서, 심지어 일본인 학자에 의하여 증정된 위의 출처에 있는 자전에 日曜日, 月曜日, 火曜日, 水曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日이라는 신조어들이 사용되고 있지 않음으로부터, 이들 신조어들이 1884년 혹은 그 이후의 어느 시점에 일본 안에서 처음으로 만들어져 사용되기 시작하였을 것이라는 추정(presumption)을 할 수도 있는데, 그러나, 시간적으로 조금 더 거슬러 올라가면서, 필자가 이미 확보하고 있는, 일본에서 마련되어 일본에서 출판된 사전들을 더 살펴보았더니, 그렇지 않았습니다.

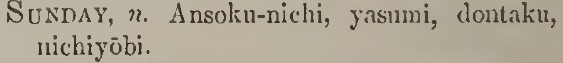

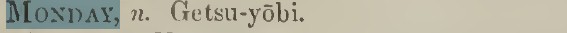

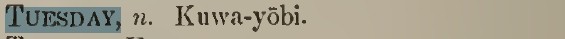

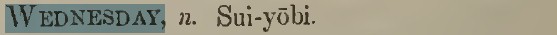

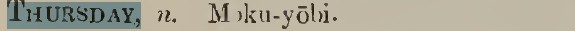

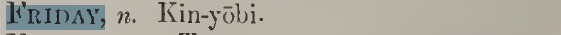

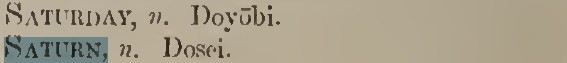

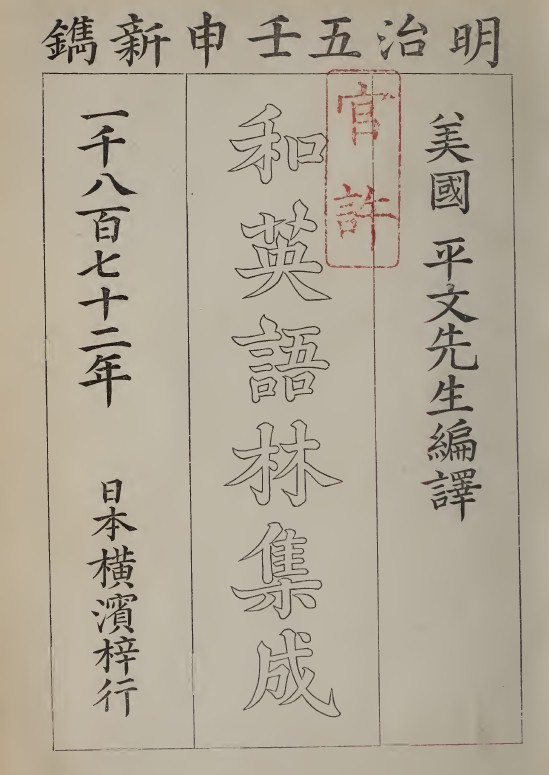

2-4. 다음의 출처에 있는 사전은, 일본에 의료 선교사로 파견된 미국인 의사인 James Curtis Hepburn(1815-1911년)에 의하여 마련되어 1867년에 일본 요코하마(橫濱)에서 초간된 "화영어림집성", 즉, "Japanese and English Dictionary"의 1872년 2nd Edition인데,

[(내용 추가 일자 2020년 8월 17일) 주: 출판 일자: 1872년 4월 11일 경]

이 사전의 본문애 대하여, "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", 그리고 "Saturday" 각 단어를 검색을 해보면, 아래의 제2-5항에 안내된 이 사전의 1867년 초판본과는 달리, 다음에 발췌된 바들에서 직접 확인할 수 있듯이, 이들 단어들 모두가 수록되어 있음을 알 수 있습니다:

2-4-1. (발췌 시작)

Sunday_in_1872_화영어림집성_2nd_Ed_제170쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

2-4-2. (발췌 시작)

Monday_in_1872_화영어림집성_2nd_Ed_제111쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

2-4-3. (발췌 시작)

Tuesday_in_1872_화영어림집성_2nd_Ed_제182쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

2-4-4. (발췌 시작)

Wednesday_in_1872_화영어림집성_2nd_Ed_제196쪽.jpg (이상, 발췌 끝) 2-4-5. (발췌 시작)

Thursday_in_1872_화영어림집성_2nd_Ed_제178쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

2-4-6. (발췌 시작)

Friday_in_1872_화영어림집성_2nd_Ed_제72쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

2-4-7. (발췌 시작)

Saturday_&_Saturn_in_1872_화영어림집성_2nd_Ed_제150쪽.jpg

토성_Saturn_in_1872_화영어림집성_2nd_Ed_제68쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

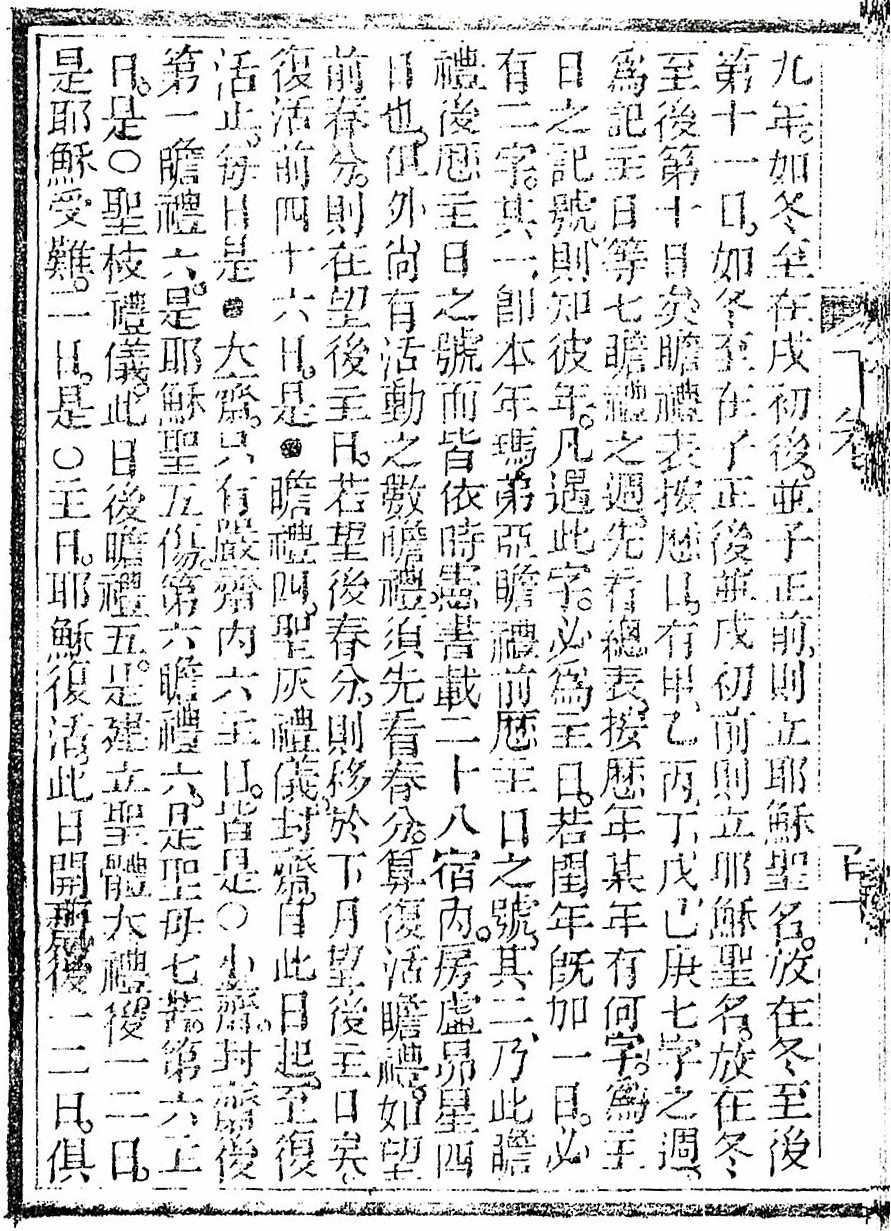

2-4-8. 다음의 출처에 있는 사전은, 일본에 의료 선교사로 파견된 미국인 의사인 James Curtis Hepburn(1815-1911년)에 의하여 마련되어 1867년에 일본 요코하마(橫濱)에서 초간된 "화영어림집성", 즉, "Japanese and English Dictionary"의 초판본인데,

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1815-1911_James_Curtis_Hepburn/1867_A_Japanese_and_English_Dictionary_with_a.pdf

이 사전의 본문애 대하여, "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", 그리고 "Saturday" 각 단어를 검색을 해보면, 이들 단어들 중에서 오로지 "Sunday"만이 수록되어 있음을, 그리 어렵지 않게, 알 수 있습니다.

그러나, 다음에 발췌한 바가 확인하듯이, "Sunday"의 경우에, "曜日", 즉, "yobi"라는 접미사가 사용되는, "日曜日"가 그 대응하는 번역 용어로 채택되지 않았음을 또한 알 수 있습니다:

(발췌 시작)

Sunday_in_1867_화영어림집성_1st_Ed_제56쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

2-4-9. 따라서, 다음의 결론들을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 7) "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", 그리고 "Saturday"에 대응하는 "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", 그리고 "土曜日"이라는 용어들 모두가, 1867년부터 1872년 사이에, 일본에서 처음으로/최초로 사용되기 시작하였음을, 바로 위의 제2-4항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

따라서, 바로 위의 결론의 따름 정리(a corollaries)들로서, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 8) "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", "土曜日"들 모두가 1867년부터 1872년 사이에, 일본에서 처음으로/최초로 사용되기 시작한 신조어(新造語)들임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 9) "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", "土曜日"들에서 접미사로서 사용되고 있는 "曜日"(요일) 이 1867년부터 1872년 사이에, 일본에서 처음으로/최초로 사용되기 시작한 신조어(新造語)임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-4-10. 그리고, 다음의 출처에 있는 사전은, 일본에 의료 선교사로 파견된 미국인 의사인 James Curtis Hepburn(1815-1911년)에 의하여 마련되어 1867년에 일본 요코하마(橫濱)에서 초간된 "화영어림집성", 즉, "Japanese and English Dictionary"의 1966년(소화 41년) 복각판(復刻板)인데,

이 복각판(復刻板)의 부록으로서, 지난 100년 동안에, 이 사전의 발행과 관련하여 중요하다고 생각되는 역사적 사실을 담은 문서 2부가 첨부되어 있는데, 특히 이들 중의 부록1의 제16쪽에 기술된 바는 위의 제2-4-9항에서 도출된 결과들이 역사적 사실임을 또한 입증/고증하고 있습니다. 특히 일본어에 수월한 분들께서는, 다음의 주소에 접속하여 꼭 읽도록 하십시오:

(유관 부분 발췌) 上記のとおり、この部分は、英単語に対し日本語の訳語を1語ないし数語ずつ掲出したものではあるが、当時の日本語としての語彙のあり方を見ようとする場合、和英の部とともに、この部分もいろいろに利用できる面がある。

상기와 같이, 이 부분은 영어 단어에 대하여 일본어 역어를 1개 단어 내지 몇 개 단어씩 게시한 것이지만, 당시의 일본어로서의 어휘의 본연의 자세를 보려고 하는 경우, 화영부(Japanese-English Section)와 함께 이 부분[즉, 영화부(English-Japanese Section)]도 다양하게 이용할 수 있는 측면이 있습니다.

たとえば、今日では、われわれの日常生活の上で最も身近の語である「日曜日・月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日・土曜日」という七つの曜日は、和英の部には掲出されていないので、その有無を英和の部で検出してみると、まず、Sunday に対してはAnsoku一nichi;yaszmiーbi;dontakuの3語があがっていて、nichiーyobiという語はあがっていない。さらに、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday, Friday、Saturdayのdayの6語は、この英単語そのものが見出語にあがっていない。

예를 들어, 요즈음은, 우리의 일상 생활에서 가장 친근한 단어들인 「일요일, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일」이라는 7개 요일들은 [초판본(1st Edition)의] 화영부(Japanese-English Section)에는 [표제어들로서] 게재되어 있지 않으므로, 그 유무를 영화부(English-Japances Section)에서 검출해 보면, 우선, [초판본에는] Sunday에 대해서는 Ansoku nichi; yaszmiーbi; dontaku의 세 개의 단어들이 올라와 있으나, 그러나 nichi-yobi라는 말은 올라와 있지 않습니다. 게다가, [초판본(1st Edition)에는] Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday, Friday、Saturday의 날의 여섯 단어들은, 이 영어 단어들 자체가 표제어들에 올라와 있지 않습니다.

つまり、初版本では、「日曜日」以下の曜日を表わす語は、まだ出てこないのである。ところが、再版本の英和の部になると、Sunday にNichiyobiという訳語も出てきており、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday という英単語に対して、それぞれ、Getsuーyobi、Kuwaーyobi、Suiーyobi、Mokuーyobi、Kinーyobi、Doーyobiという訳語が出てくる(もっとも、再版本でも、和英の部には、「日曜日」以下「土曜日」までの曜日名は、見出語に出てこない。

즉, 초판본(1st Edition)에서는 "日曜日(일요일)" 이하의 요일을 나타내는 말들은 아직 나오지 않았던 것입니다. 그런데 재판본(2nd Edition)의 영화부(English-Japanese Section)에 다가가면 Sunday에 Nichiyobi라는 역어(訳語)도 나오고 Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday라는 영어 단어들에 대해서 각각 Getsuーyobi、Kuwaーyobi、Suiーyobi、Mokuーyobi、Kinーyobi、Doーyobi라는 역어(訳語)가 나오나, 그러나 재판본(2nd Edition)에 있는 화영부(Japanese-English Section)에는 '日曜日(일요일)' 이하 '土曜日(토요일)'까지의 요일명들이 표제어들로 나오지 않습니다. (이상, 발췌 및 우리말 번역 끝)

지금까지 본글에서 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 10) 만약에 본글에서 파악된 역사적 사실들이, 1945년 8월 15일자로 일본제국의 식민지로부터 해방 직후에 우리나라의 지도자들, 학자들, 그리고 식견있는 국민들에게 제대로 알려졌더라면(가정법 과거 완료), 지금까지도 우리나라 정부(政府)에서 사용되고 있는 "일요일", "월요일", "화요일", "수요일", "목요일", "금요일", "토요일" 표기의 한 개의 "태양력(a solar calendar)"은, 해방 직후에 즉시 폐기되었을 것임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, 한문 문화권 안에서 중국의 역대 황제들이 그러하였듯이, 바로 이 태양력은 명치유신 이후의 일본의 왕들이 자신들의 신민(臣民, 신하와 백성)들을 통치하기 위하여 마련되었기 때문입니다.

게시자 주 2-4: (1) 지금까지 많이 부족한 죄인인 필자가 실증적 출처/근거들로서 제시한 문헌들은, 본글을 작성하기 위하여 읽은 문헌들 중에서, "빙산일각"이라고나 할까요..., 독자들의 이해를 돕기 위하여, 거의 직접적인 유관 자료들만을 추려서 제시한 것입니다.

(2) 다음의 주소에 접속하면, 한문 문화권 안에서, 청일전쟁, 러일전쟁, 만주전쟁, 중일전쟁, 그리고 태평양전쟁 등 다섯 개의 참혹한 전쟁을 일으킨 일본에서, 명치유신 직후부터 신사신도(神社神道), 즉, 국가신도(國家神道)가 작위적/인위적/의도적으로 만들어지는 과정에 대하여 정밀하게 들여다보기 위하여, 필자에 의하여 확보된 일본의 신도(神道) 관련 기초 연구 자료들을 살펴볼 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2016.htm <----- 필독 권고

3. 시계열(時系列, time series) 상의 위의 결과들에 대한 고찰

어떠한 행위(act)이더라도, 그것이 한 개의 행위(act)인 이상, 목적인(目的因, the final cause)을 가지고 있는데, 이번 항에서는, 일본에서 명치유신 직후에 "曜日"(요일)이라는 신조어(新造語)까지 만들어 도입하면서, 현재까지 지구상에서 일본과 우리나라 이들 단 두 나라에서만 오로지 사용하고 있는, "일요일", "월요일", "화요일", "수요일", "목요일", "금요일", "토요일" 표기의 한 개의 "태양력(a solar calendar)"를 만든 목적인(目的因, the final cause)이 무엇이었는지에 대하여, 고찰하도록 하겠습니다.

시계열적 나열 시작

참고 자료: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2016.htm <----- 필독 권고

1863년 5월 - 1864년 6년 이등박문(이토 히로부미)의 영국 유학

일본에 의료 선교사로 파견된 미국인 의사인 James Curtis Hepburn(1815-1911년)에 의하여 마련되어 1867년에 일본 요코하마(橫濱)에서 초간된 "화영어림집성", 즉, "Japanese and English Dictionary"의 초판본인데, 바로 이 초판본에는 오로지 "Sunday"만이 수록되어 있음.

1868년 일본(日本)에서 명치유신(明治維新) 개시

1871년(명치 4년) 신도(神道)[즉, 신사신도(神社神道), 즉, 국가신도(國家神道)]가 일본(日本)의 국교(國教)가 됨

(이 글의 결론 7) "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", 그리고 "Saturday"에 대응하는 "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", 그리고 "土曜日"이라는 용어들 모두가, 1867년부터 1872년 사이에, 일본에서 처음으로/최초로 사용되기 시작하였음을, 바로 위의 제2-4항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바에 의하여, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 8) "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", "土曜日"들 모두가 1867년부터 1872년 사이에, 일본에서 처음으로/최초로 사용되기 시작한 신조어(新造語)들임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 9) "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", "土曜日"들에서 접미사로서 사용되고 있는 "曜日"(요일) 이 1867년부터 1872년 사이에, 일본에서 처음으로/최초로 사용되기 시작한 신조어(新造語)임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(발췌 시작)

관허官許_도장_in_1872_화영어림집성_2nd_Ed_앞표지.jpg (이상, 발췌 끝)

1872년 음력 11월 9일: 명치정부는 동일한 해 음력 12월 3일을 일본 명치정부의 연호 1873년 1월 1일(양력)로 삼는다고 공포 하였는데, 바로 이 시점부터 명치정부는 "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", "土曜日"을 사용하는 태양력을 도입

1882년 - 1883년 8년 이등박문(이토 히로부미)이 이후 헌법 제정을 위하여 유럽에 가서 독일제국의 헌법을 연구 1886년(명치 19년 1월) 일왕(日王)을 살아있는 신(god)으로 숭배하는 제정일치(祭政一致)를 구체화하기 위한 "神道教規"(신도교규)가 일본(日本)에 제정/선포됨으로써, 이후 종교 간섭/통제/탄압의 법적 근거가 마련됨 1889년 2월 발포한, 이등박문(이토 히로부미)이 1887년부터 3년간 그 초안을 마련한, <대일본제국헌법>과 이듬해 10월에 반포한<교육에 관한 칙어>에서 천황의 절대적 권위와 국민의 복종과 충성의 의무를 규정함으로써 신사신도(神社神道), 즉, 국가신도(國家神道)의 교의를 법제적으로도 완성.

1894년 우리나라 조선의 과거제도 폐지됨[주: 이로써 우리나라 조선에서 주자학(朱子學)/성리학(性理學)이 구학문(舊學問)이리고 불리게 됨]

1894-1895년 청일 전쟁(주: 일본이 승리함) 1895년 청일전쟁의 결과로 대만이 일본의 식민지가 됨

1895년 8월 20일(음력) 을미사변[민비(명성왕후) 시해 사건]

1904-1905년 러일전쟁(주: 일본이 승리함)

1906년 중국 청나라의 과거제도 폐지됨[주: 이로써 중국에서 주자학(朱子學)/성리학(性理學)이 구학문(舊學問)이라고 불리게 됨]

1909년 10월 26일 이등박문(이토 히로부미)가 안중근 의사에 의하여 하르빈에서 살해됨 1910년 8월 29일 한일합방

1911년 손문이 중화민국 건립

중국 청나라의 책력인 "시헌력"을 폐지하고, 일본제국의 명치천황의 신민(臣民, 신하와 백성)들이 사용하는 "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", "土曜日"을 사용하는 태양력 대신에,

"星期日, 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六을 사용하는 태양력 도입", 여기서,

星期日 은 Sunday, 星期一 은 Monday, 星期二 은 Tuesday, 星期三 은 Wednesday, 星期四 는 Thursday, 星期五 는 Friday, 星期六 는 Saturday 임.

이와 같이, 손문이 이끄는 중화민국이 "새로운 역법"을 도입하는데, 이것은 그동안 세금/조공을 바쳤던 청나라 황제의 통치권의 상실을 의미함. 1912년 중국 청나라 멸망

1931년 만주 사변 1932년 만주국 설립 1937-1945년 중일 전쟁

1937년 남경 대학살 1941-1945년 태평양 전쟁 1945년 8월 15일 일본 제국이 태평양 전쟁에서 패함 1945년 8월 15일 한반도 및 대만이 일본 제국의 식민지에서 해방

1945년 12월 15일 국가신도(國家神道, State Shinto)와 이 신도(神道)가 나타내는 모든 것들이, 다음과 같은, 통렬한 성명서(the incisive statement)와 함께 폐지되었습니다(was abolished): "군사 우선주의적인(militaristic) 그리고 극단의-국가주의자들의(ultra-nationalist) 선전(propaganda) 안쪽에 있는 신도(神道) 이론과 믿음(Shinto theory and beliefs)들의 곡해(perversion)"는 일본인들의 나라를 한 개의 비참한 전쟁(a tragic war) 안쪽으로 과거에 던져 넣었습니다.

1946년 1월 1일 당시의 군림하는 일왕 히로히토(Hirohito)는, 1946년에 이 나라 쪽의 그의 신년 메시지에서, 다음과 같이, 선언하였습니다: "우리들과 우리 백성 사이의 유대(ties)들은 상호(mutual) 신뢰 및 애정(trust and affection) 위에 항상 서 있었습니다. 이 유대들은 단지(merely) 전설(legends)들과 신화(myths)들에 의존하지 않습니다. 이 유대들은 일왕이 신성하다는 그리고 일본 백성이 다른 인종들보다 우수하여 그리하여 이 세상을 지배하도록 운명지워져 있다는 거짓 개념(false conception) 위에서 단언되지/단정되지(predicated) 않습니다."

지금까지 본글에서 실증적으로 고찰한 바로부터, 특히 바로 위의 제3항에서 시계열(time series)적으로 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 11) 일본의 명치천황이 "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", "土曜日"을 사용하는 태양력을 1872년 말에 도입한 주된 이유가 자신과 자신의 대를 이를 일본의 왕들의 통치권을 온 천하에 미치게 하고자 함이었음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

왜냐하면, 한문 문화권 안에서 중국의 역대 황제들이 그러하였듯이, 바로 이 태양력은 명치유신 이후의 일본의 왕들이 자신들의 신민(臣民, 신하와 백성)들을 통치하기 위하여 마련되었음이, 바로 위의 제3항에 제시되었듯이, 한 개의 역사적 사실로서 입증되기 때문입니다.

질문 2: 일본제국의 명치천황의 신민(臣民, 신하와 백성)들이 사용해온 "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", "土曜日"을 사용하는 태양력을 오늘에 이르기까지, 일본을 제외하고, 우리나라 대한민국에서만 오로지 계속 사용해 온 이유가 무엇입니까? 그리고 중국인들과는 달리, 바로 이 "일왕 명치의 태양력"을 앞으로도 계속 사용하여야 하는 것입니까? 여태까지의 사용이 단순히 무지 때문이었다면, 그렇다면, 앞으로도, 괜찮다는 것입니까?

위의 질문 2를 드리는 이유는, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에 이 질문이 결국에, 한국인 각자의 정체성(identity), 그리고 우리나라 대한민국의 정체성(identity)에, 직결된다는 생각 때문입니다.

돌이켜 볼 때에, 우리나라 조선 왕조는 중국 황제로부터 책력을 하사받기 위하여 해마다 동지사를 파견하여 조공을 바치는 선린 외교를 하었는데, 이것 또한 일본에 대한 선린 외교인 것입니까?

항일(日)을 하든, 반일(日)을 하든, 극일(日)을 하든, 무슨 일(日)을 하든지 간에, 위의 질문 2에 대한 답변은 꼭 필요하다는 생각입니다. 애국가의 가사 1절 때문에라도!

요 며칠 사이에 필자가 확인한 바에 의하면, 해방 직후에 위의 질문 2가 우리나라 안의 식자 층에서, 특히 일본 유학을 다녀온 학자들 사이에서, 전혀 대두되지 않았던 것 같은데, 만약에 이것마저도 사실이라면, 필자는 전혀 납득할 수 없습니다.

따라서, 자신을 한국인이라고 생각하는 우리나라 학계의 인문학자들, 역사학자들, 한국학 전공 학자들께서는, 오늘 2020년 8월 15일 광복절부터라도, 위의 질문 2에 대한 답변에 적극적으로 참여해 주실 것을, 간곡히 요청드리고 또 정중하게 요구합니다.

게시자 주 3: 본글은 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는 글에 이어지는 글이기도 한데, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2016.htm <----- 필독 권고

바로 위의 주소에 있는 졸글/논문의 말미에 필자가 제시한 네 개의 연구 과제들에 이어지는 다섯 번째 연구 과제(Research Project)로서, 다음을 제시합니다:

(v) 과제 E: 언제, 어디서, 어떻게, 무엇을, 그리고 어떠한 목적인(final cause) 때문에, 일본에서 명치유신 직후에 한 개의 접미사로서 사용하는 "曜日"(요일)이라는 신조어(新造語)까지 만들어 도입하면서, "日曜日", "月曜日", "火曜日", "水曜日", "木曜日", "金曜日", "土曜日"을 사용하는 태양력이, 세속의 어느 개별 단체가 아니라, 1872년 말에 일본의 명치정부에 도입되었는지에 대하여, 본글의 실증적(positive) 고증/입증에 의하여 상당히 구체적으로 알게 되었기 때문에, 이제 남은 것은, 더 구체적으로,

(i) 명치정부의 누구의 지시에 의하여, (ii) 바로 이 일왕 명치의 태양력을 마련한 일본의 학자들이 누구인지를, 구체적으로 밝히고, 그리고, (iii) 바로 이 약력(略曆)/약본력(略本曆) 소위 말하는, 이세의 신궁사청(神宮司庁)에서 발행하는, 일본 신도(神道)의 본력(本暦)으로까지 자리매김하는, 그 일정 및 과정을 구체적으로 파악하는 일이라는 생각이며,

이들을 한 개의 과제로서 제시합니다. 특히, 이 작업에는 예를 들어, 본글에서처럼, 그 출처와 기원 등을 찾아내어 기록으로 남기는 작업이 반드시 포함되어야 함.

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

[아래의 안내 첫 공지일자: 2021년 3월 10일] 이곳은 2004년에 굿뉴스 서버에 개설된 "가톨릭 문서 선교회"가 운영/관리하는 Big DataBase Archive 구축 공간 및 2000년 대희년부터 당시 교육부 지원 공동연구/교육용 SGI Origin 3400 수퍼컴퓨터 사용자들을 위하여 연구/개발해 온 고유한 AI 알고리즘/빅 데이터 분석 기법 기반 최신 연구 결과물들의 제공처이기도 합니다. 따라서 또한 이곳은, 문화장벽(culture barriers)들/언어장벽(language barriers)들 등에 기인하는 형이상학 개념(metaphysical concepts)들의 전달 장애/훼손/오류 등의 조기 회복/복원 및 하느님으로부터 오는 이들 개념들 사이에 현존하는 진리인 유의미한 관계의 상태들의 전달/발견 등을 실증적으로(positively) 추구해 온, 연구/교육, 선교/전교/복음화 및 토착화, 공간이기도 합니다.

0 878 2 |

_&_토요일_Saturday_in_1896_화영대사전_제187쪽2.jpg)