가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

18세기 - 19세기에 耶穌(야소, Jesus)의 중국어 발음이 우리나라 조선에서 여수 였던 실증적 증거 1242_ |

|---|

|

2020-09-10 ㅣ No.2099

게시자 주: 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2099.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

1. 들어가면서

1-1. 요즈음은 다들, 영어로 "Jesus"로 표기되고 그리고 한자로 "耶穌"/"耶蘇"로 음역 표기되는 이름을 "예수"라고 발음하는데, 시간적으로 거슬러 올가면, 어느 시점 이전에 우리나라 신앙의 선조들이 중국어로 음역된 단어 "耶穌"을 "여수"라고 발음하였음을 실증적으로(positively) 확인할 수 있습니다.

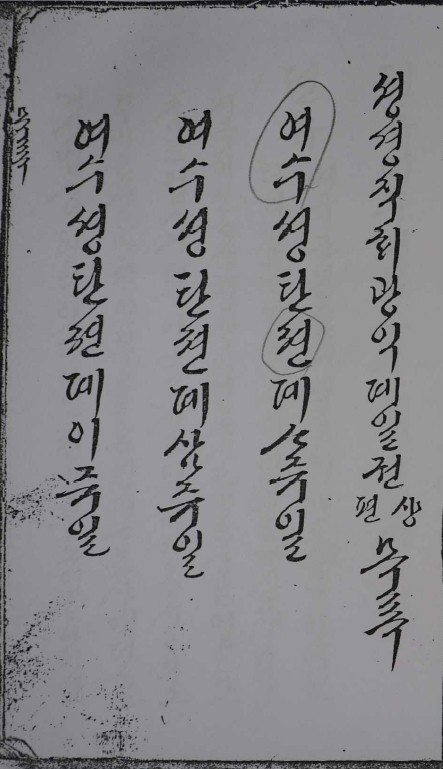

예를 들어, 다음에 발췌된, 1790년대에 역관 최창현(1759-1801년)에 의하여 처음으로 우리말로 번역되었다고 알려진, 천진암 성지에서 소장 중인, 우리말본 "셩경직해광익"에서 이것을 확인할 수 있습니다:

(발췌 시작)

여수_in_셩경직해광익_제1권_상편_목록_천진암성지_자료집_제114권.jpg (이상, 발췌 끝)

1-2. 더 구체적으로, 바로 위의 제1-1항에 발췌된 바로 이 우리말본 "셩경직해광익" 목록과, 다음에 발췌된, 그 번역 대본인 한문본 "성경광익"의 해당 부분을 비교/검토를 하면, 중국어로 음역된 단어 "耶穌"가, 우리말로의 번역 과정에서, "여수"라고 발음되었고 또 표기되었음을 실증적으로(positively) 확인할 수 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1669-1748_모이리악_드_메야/1740_성경광익.htm (발췌시작)

(이상, 발췌 끝)

게시자 주 1-2: 많이 부족한 죄인인 필자가, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 메야/미이야 신부님(1669-1748년)에 의하여 저술되어 1740년에 초간된 한문본 "성경광익"을 프랑스 국립도서관에서 찾아내어 김학렬 신부님께 제공해드린 시점은, 위의 출처에 기록되어 있듯이, 2015년 8월 14일 직후였습니다.

1-3. 그리고 이 발견과 관련하여, 다음의 출처에 접속하면 알 수 있듯이, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/김학렬신부_성교요지의_용어_검토.pdf <----- 필독 권고

최근인 2015년에 들어와, 우리나라 조선의 천주교회 안에서 현재까지 전해 내려오고 있는, 위의 제1-1항에서 안내해 드린 우리말본 "셩경직해광익" 본문에서 처음으로 찾아내어 2016년 6월 16일 이후에 널리 공지하기 시작한 분은, 필자가 아는 한, 당시에 우리나라 천주교회의 발상지인, 경기도 광주군 퇴촌면 소재 천진암 성지의 주임 신부이셨던, 교회사학을 전공하신, 수원가톨릭대학교 교수 신부님이시기도 하셨던, 김학렬 신부님이십니다.

그리고 다음의 주소에 접속하면, 이에 대한 김학렬 신부님의 또다른 글을 읽을 수 있습니다: http://chonjinam.org/client/press/viw.asp?p_idx=245 <----- 필독 권고

특히, 바로 위의 주소에 있는 글의 본문과 각주들에 기술된, 김학렬 신부님께서 찾아내어 밝히고 있는, 연구 결과들에 또한 반드시 주목하십시오. 그리고 위의 주소에 있는 글 중에 제시된 한문본 천주교 문헌들 모두는 필자가 제공한 것입니다.

1-4. 그런데, 오늘에 이르기까지, 중국어로 음역된 단어 "耶穌"가, 우리말로의 번역 과정에서, "여수"라고 발음하게 된 실증적인 근거를 많이 부족한 죄인인 필자가 찾아내지 못하였는데, 본 졸글/논문은 이 의문점에 대한 답변뿐만이 아니라 또한, 특히, 필자에 의하여 몇 년 전에 연구 및 개발된 인터넷 상의 빅 데이터 분석이라는 실증적인 연구 방식(positive research method)을 적용하여 이 답을 찾아내는 과정을 유관 연구자들에게 보고 드리고자, 작성되었습니다.

우선, 결론부터 말씀드리면 다음과 같습니다. 즉,

(이 글의 결론 1) 중국어로 음역된 이름인 "耶穌"가, 우리말본 "셩경직해광익"를 마련하는 우리말로의 번역 과정에서, "여수"라고 발음되었음의 중국어 음운학 유관 근거 문헌들에는 1800년에 초간된 "周易正音"(주역정음)이 포함되며, 따라서 이 책을 출판한 우리나라 조선의 그 당시의 역관들 및 동시대의 역관들[주: 여기에는 천주교 신자였던 역관 최창현(1759-1801년)이 포함됨]은 중국어로 음역된 "耶穌"라는 이름이 중국 북경 지역에서 "여수"라고 발음됨을 이미 잘 알고 있었음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 1-4: 우리나라 조선의 유학자들이 과거 시험들을 치르기 위하여서는, (i) 관학인 사서오경 본문들을 통째로 암기하는 것은 기본이고, 또한 (ii) 여러 단계의 과거 시험들에서 양질의 답안들을 작성하기 위하여 약 2,000수의 유명한 한시들과 이들에 등장하는 시어들의 전고들을 숙지하고 있어야 하였음은, 널리 알려진 사실이라는 생각이다. 그런데 필자의 경우에, 이들 둘 다에 일천한 자이기 때문에, 바로 위에 제시된 (이 글의 결론 1)을 도출하는 데에 4년 이상의 시간이 걸렸음에 주목하도록 하라.

그럼에도 불구하고, 혹시라도 이렇듯 많이 부족한 죄인인, 일천한 자인, 필자가 이 결론을 도출할 수 있게 된 것에 대하여 조금이라도 궁금한 분들은 아래의 제3항을 꼭 읽도록 하라. (이상, 게시자 주 4-1 끝)

2. 유관 사료 분석 I

2-1. 다음에 발췌된 바들은, 위의 제1-4항에 제시된, (이 글의 결론 1)의 실증적 근거(positive evidences)들입니다:

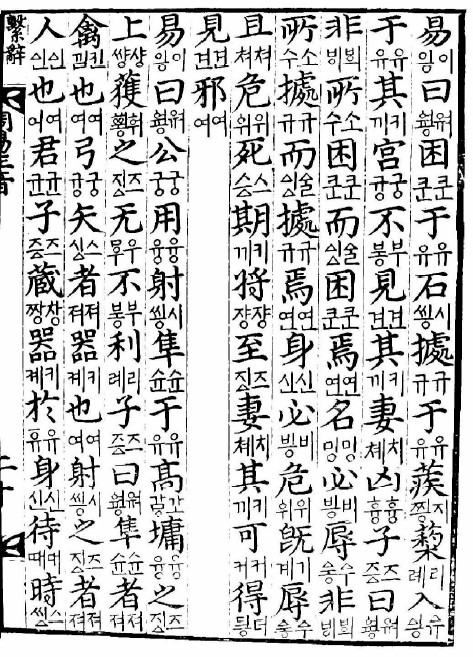

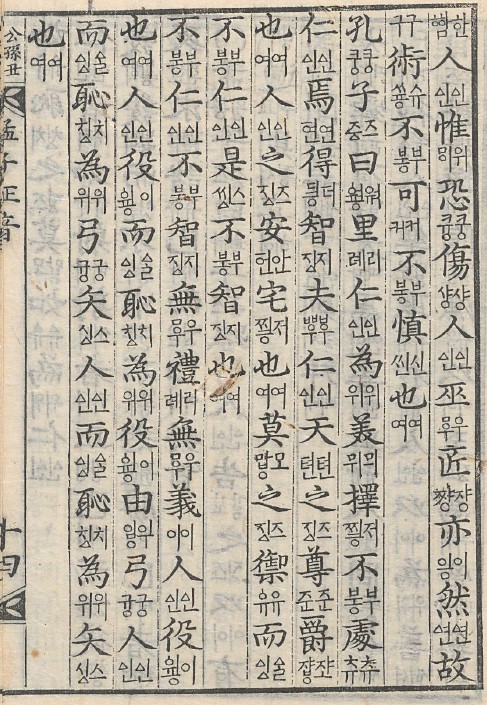

출처: 규장각 소장본 "주역정음" (발췌 시작) 여_耶야_in_계사하전_in_주역정음_권3_제20a쪽_규장각.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 여섯 번째 열(column)을 보라. 여기서, 문장의 말미에서 어조사로 사용된 낱글자 "邪"(야)가 어조사 "耶"(야)의 이체자임을 상기하라. 그리고 바로 이 "邪" 글자 바로 아래의 오른쪽에 있는 우리말 표기 "여"가 당시의 중국 북경 지역의 발음, 즉, 북경 관화 발음을 나타냄은 잘 알려져 있다. (이상, 발췌 끝)

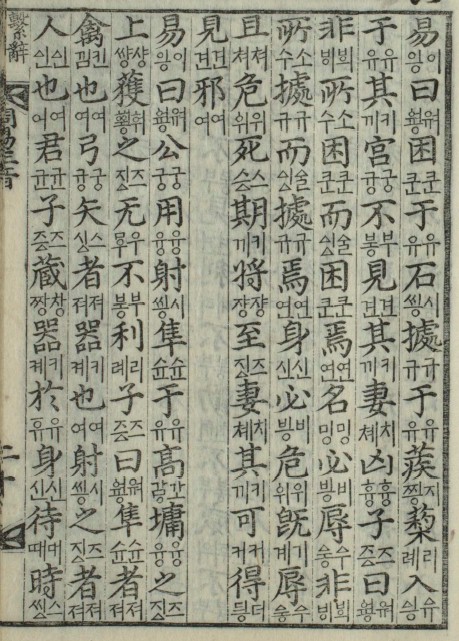

출처: 규장각 소장본 "주역정음" (발췌 시작)

수_蘇소_in_중뢰진_in_주역정음_권2_제30b쪽_규장각.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)을 보라. 여기서, 사용된 낱글자 "蘇"(소)의 발음이 이체자인 "穌"(소)의 발음과 동일함을 상기하라. 그리고 바로 이 "蘇" 글자 바로 아래의 오른쪽에 있는 우리말 표기 "수"가 당시의 중국 북경 지역의 발음, 즉, 북경 관화 발음을 나타냄은 잘 알려져 있다. (이상, 발췌 끝)

게시자 주 2-1: (1) 다음은, 일본 동경대학 오구라(小倉) 문고 소장본 "주역정음"에서 발췌한 바들인데, 글자들의 모양 등 가히 모든 면에서, 위에 발췌된 규장각 소장본과 정확하게 동일함(exactly the same)에 반드시 주목하라.

출처: 일본 동경대학 오구라(小倉) 문고 소장본 "주역정음" (발췌 시작) 여_耶야_in_계사하전_in_주역정음_권3_제20a쪽_오구라.jpg (이상, 발췌 끝)

출처: 일본 동경대학 오구라(小倉) 문고 소장본 "주역정음" (발췌 시작)

수_蘇소_in_중뢰진_in_주역정음_권2_제30b쪽_오구라.jpg (이상, 발췌 끝)

(2) 더 나아가, 다음의 주소들에 접속하면, (i) 규장각 소장본 "주역정음", 권1, 권2, 권3, 그리고 권4의 본문들과 (ii) 일본 동경대학 오구라(小倉) 문고 소장본 "주역정음", 권1, 권2, 권3, 그리고 권4의 본문들을 정밀하게 비교/검토할 수 있는데, 글자들의 모양 등 가히 모든 면에서, 이들이 정확하게 동일함(exactly the same)을 눈으로 직접 확인할 수 있다는 생각이다:

http://ch.catholic.or.kr/pundang//4/cb/1784년판_경서정음_목판본/규장각_소장/1800_책1-책3_주역정음/1800_주역정음_권1.pdf

(3) 그리고 다음은 규장각 홈페이지 제공의 "경서정음"에 대한 어문학 내용 전문이다:

(발췌 시작) 8종의 유교 경전의 원문에 각 한자마다 두 가지 漢語 발음을 한글로 달아 놓은 책이다. 현재 규장각 도서에는 ≪周易正音≫을 제외한 목활자본 ≪書傳正音≫‚ ≪詩傳正音≫‚ ≪春秋正音≫‚ ≪大學正音≫‚ ≪中庸正音≫‚ ≪論語正音≫‚ ≪孟子正音≫이 있는데 ≪通文館志≫卷8 續篇의 기록에 1734년(영조 10)에 ≪經書正音≫이 李聖彬 등이 활자로 간행하여 사역원에 기증하였다고 하고 규장각 소장 활자본의 內賜記로 1735년에 頒賜되었음을 알 수 있어 이 책들이 늦어도 1735년에 간행된 초간본인 것으로 추정된다. 이외에도 모두 30권 16책 목판본인 ≪經書正音≫3질이 있는데 1책~3책 ≪周易正音≫‚ 4책~5책 ≪書傳正音≫‚ 6책~8책 ≪詩傳正音≫‚ 9책~10책 ≪春秋正音≫‚ 11책 전반 ≪大學正音≫‚ 11책 후반 ≪中庸正音≫‚ 12책~13책 ≪論語正音≫‚ 14책~16책 ≪孟子正音≫으로 구성되어 있다. 규장각 도서 ≪經書正音≫에는 序文‚ 跋文‚ 刊記 및 책의 간행에 대한 기록이 없으나 <奎 1674> 제10책 ≪春秋正音≫의 卷末에 “甲辰冬重刊通文館藏板”이라는 刊記와 간행에 관여한 6인의 官名과 姓名이 적혀 있다. 간행에 관여한 인물들을 고려해 볼 때 이 책은 1784년(正祖 8)에 重刊되었음을 알 수 있고 초간본과 내용상의 차이는 없다.

이 책은 기존 經書의 正文의 한자 밑에 한글로 漢語音만을 달아 놓는 형식을 취하고 있기 때문에 이 책의 언어학적 가치를 알기 위해서는 한어음에 대한 분석이 이루어져야 할 것이다.(*) 한어원문의 각 한자 밑에 한글로 左右 漢語音을 표기하는 방식은 사역원 역학서에서는 ≪飜譯老乞大≫와 ≪飜譯朴通事≫에서 등장하기 시작하여 이후의 漢學書들에도 나타나는데 한글 표기 중 왼쪽은 한어 규범음인 正音‚ 오른쪽은 한어 현실음인 俗音으로 알려져 있다. ≪經書正音≫의 左右音 표기를 살펴 보면 먼저 좌측음은 ≪洪武正韻譯訓≫‚ ≪四聲通解≫의 正音과 거의 일치하고 있으나 다만 韻尾에 있어서만 차이를 보인다. 즉‚ 入聲韻尾와 支紙寘 3韻의 終聲에서 차이를 보이는데 ≪經書正音≫의 좌측음에 나타나는 入聲韻尾와 支紙寘 3韻의 終聲 표기는 오히려 ≪洪武正韻譯訓≫이나 ≪四聲通解≫의 俗音 표기와 가깝다. 다른 한학서와 비교해 보면 18세기 간행의 ≪老乞大諺解≫(平安監營重刊本)(1745序)‚ ≪朴通事新釋諺解≫(1765)‚ ≪重刊老乞大諺解≫(1795 이후) 등의 좌측음과 일치한다. ≪經書正音≫의 우측음은 ≪老乞大諺解≫(1670)의 우측음과 일치하는데 이 책이 간행된 시기의 한어음을 반영한다고 보기 어렵다. 비슷한 시기에 간행된 ≪朴通事新釋諺解≫나 ≪重刊老乞大諺解≫가 구개음화‚ 撮口呼에서의 변화‚ 日母字에서의 변화‚ 山攝系 韻母의 변화 등 17‚ 8세기에 북방 한어에서 일어난 음운변화를 우측음에서 생생히 반영하고 있는 반면 ≪經書正音≫의 우측음은 초간본은 물론 1784년 간행의 중간본도 이러한 변화를 전혀 반영해 주고 있지 못하다. 따라서‚ ≪經書正音≫의 우측음은 今俗音이라기보다는 전시대의 漢語 현실음인 俗音이라고 보는 것이 타당해 보이며 한어음운사 자료로서 독자적인 가치를 가진다고 보기는 어렵다.

----- (*) 게시자 주: 여기서 말하는 한어음, 즉, 중국어 음운 분석을 위한 기초 자료들로서, 그동안 필자가 확보한, 17세기 - 20세기 초기까지의 기간 동안에 중국 본토에서 저술된, 신뢰할 수 있고 또 상당히 유익한 문헌들이 필자에게 얼마간 있음을 밝혀둔다. -----

한어음을 표기하는 한글 전사는 좌측음은 물론 우측음까지도 ≪洪武正韻譯訓≫(1455)에서 수립된 한글 전사 체계의 골격을 그대로 유지하고 있다. 특히 현실음인 우측음의 경우에도 이중모음의 단모음화나 ‘ ’ 소실과 같은 17‚ 8세기 한국어에서 일어난 음운변화를 한글 전사를 통해 반영하고 있지 않다. 한어음 표기가 외국어 전사를 위해 만들어진 특수 문자적 성격을 가진다는 점에서 한국어에서 음운변화가 일어났다고 할지라도 漢語 전사에 곧바로 반영되기를 기대하기는 어렵다. 결국‚ ≪經書正音≫의 우측음 전사체계는 ≪洪武正韻譯訓≫ 및 이를 계승한 16세기 간행 ≪飜譯老乞大≫‚ ≪飜譯朴通事≫의 聲母 및 韻母 전사 체계 음가를 그대로 답습하고 있다.

≪經書正音≫은 독자적인 언어학적 자료로서의 가치보다는 기존의 經書 原文에 한어음만을 달아 놓은 책을 간행한 이유가 무엇인가에 대해 더 관심이 기울여진다. 현재로서는 한어 통역관들에게 당시의 북방 한어음으로 經書를 읽도록 하여 통역에서 經書가 인용될 경우에 대비하게 하였다는 견해가 가장 설득력 있어 보이지만 앞으로 보다 면밀한 검토가 요구된다. (愼鏞權) (이상, 발췌 끝)

2-2. 따라서, 바로 위의 제2-1항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바로부터, 다음의 결론들을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 2) 일본 동경대학 오구라(小倉) 문고 소장의 "주역정본"은 서울대학교 규장각 소장의 "주역정음"과 정확하게 동일한 판본임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

따라서, 한 개의 따름 정리로서 다음의 결론을 또한 도출할 수 있다는 생각입니다.

(이 글의 결론 3) 일본 동경대학 오구라(小倉) 문고 소장의 "주역정본"이 1734-1735년 출판의 목활자본이 아님을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-3. 2-3-1. 다음의 주소에 접속하면, "경서정음"에 포함된 "주역정음"의 경우에 그 초판본이 1800년에 출판되었음을 실증적으로 입증하는 서지학 분야 신진 연구자의 2018년 논문을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1784년판_경서정음_목판본/2018_경서정음의_판본과_간행_관련_인물_연구_KCI_FI002421959.pdf

필자가 바로 위의 주소에 있는 논문을 처음 읽은 날짜 및 시각은, 일본 동경대학 오구라(小倉) 문고 소장의 한문 분헌들의 파악 그리고, 위의 제2-1항에서 다룬 바와 같이, 오구라(小倉) 문고 제공의 "주역정음" 해당 본문들과 규장각 제공의 "주역정음"의 해당 본문들이, 글자들의 모양 등 가히 모든 면에서, 정확하게 동일함(exactly the same) 정확하게 동일함을 눈으로 직접 파악하고 난 이후 시점인, 어제 오후, 즉, 2020년 9월 14일18:00 직전이었는데, 많이 부족한 죄인인 필자가 생각할 때에, 이 논문은, 예를 들어, 위의 게시자 주 2-1, 제(3)항에 발췌된 어문학 내용에서 기술되지 못한 바, 즉, "주역정음"의 최초 출판 년도가 1800년임을 처음으로 실증적으로 입증/고증하는, 따라서, 양질의 내용을 담은 논문이라는 생각입니다.

2-3-2. 그리고 다음의 주소에 접속하면, 오구라(小倉)가 어떠한 인물인지에 대하여 알 수 있는, 저자가 일본인인, 2010년 논문을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1784년판_경서정음_목판본/2010_小倉文庫의_특징에_대하여.pdf

바로 위의 주소에 있는 논문을 필자가 읽은 시점은, 2020년 9월 14일 16:00 직후였으며, 다음은 바로 위의 주소에 있는 논문에서 발췌한 바입니다: (발췌 시작) 오구라 신페이(小倉進平 1882~1944)는 일본 센다이(仙臺)에서 태어나 제이고등학교 졸업 후 동경제국대학 문과대학에 입학, 언어학을 전공했다. 처음엔 일본어 음운사를 연구했으나 나중에 한국어 연구를 하게 되었다. 1911년에 조선에 건너가 朝鮮總督府 編修官으로서 교과서 편수와 조선어사전 편찬에 참여하는 한편 방언조사와 고문헌의 조사를 시작했다. 1924년부터 2년간의 구미 유학을 거쳐1926년에 京城帝國大學[주: 경성제국대학은 현 서울대학교의 전신임] 敎授, 1933년부터는 東京帝國大學文學部 言語學科 敎授를 역임했다. 대표작으로서 ≪朝鮮語学史≫(1920), ≪鄕歌 및 吏讀의 硏究≫(1929), ≪朝鮮語方言의 硏究≫(1944) 등을 들 수 있다. (이상, 발췌 끝)

게시자 주 2-3: 이상 기술된 바는, 본글을 작성하기 시작한 2020년 9월 10일부터 어제인 2020년 9월 14일까지의 며칠 동안에, 많이 부족한 죄인인 필자가 파악한 새로운 지식들입니다.

3. 유관 사료 분석 II

이번 항에서는, 많이 부족한 죄인인 필자가 어떠한 과정을 거쳐, 위의 제1-4항에 제시한 (이 글의 결론 1)에 도달하게 한, 위의 제2-1항에 제시한 "주역정음" 중의 근거 문장들을 찾아내게 되었는지에 대하여, 너무 길지 않게, 기술하도록 하겠습니다.

이 내용을 공개하는 이유는, 많이 부족한 죄인인 필자가, 2017년 3월 중순부터 4월 말 기간 동안에 독자적으로 개발한, 따라서 그 저작권(著作權, Copyright)이 필자에게 있는, Data Mining 기법을 적용한, "AI 기반, 한시(漢詩) 표준 해석법 [A Standard Method of Interpretation of Chinese Poems(漢詩), Based on AI(Artificial Intelligence)]"에서 사용하고 있는 연구 방법인, 인터넷 상의 빅 데이터 분석이라는 실증적인 연구 방식(positive research method)의 탁월성을, 특히, 신진 연구자들에게 널리 보급하기 위함에 있습니다.

형이상학 진리(metatphysical truths)들을 추구함에 있어 이 연구 방식의 탁월성은, 무엇보다도 먼저, 한 개의 어느 특정 학문 분야의 고유한 지식들에만 의존하지 않는, 따라서, "이 연구 방식 자체의 내재적 속성으로서의 그 초월성(transcedence)", 즉, "특정 학문 분야라는 국소 차원(special local dimension)에 제한되거나 혹은 국한되지 않는, 논증 과정에 있어서의, 보편성(univerality)"에 있음을, 부디 인지하도록 하십시오.

3-1. 우선적으로, 위의 제1-3항에 기술된 김학렬 신부님의 연구 결과 이후 2020년 9월 10일에 이르기까지, 중국어로 음역된 단어 "耶穌"가, 우리말로의 번역 과정에서, "여수"라고 발음하게 된 실증적인 근거를, 비록 김학렬 신부님의 요청이 이 기간 중에 지속적으로 있었음에도 불구하고, 많이 부족한 죄인인 필자가 찾아내지 못하였음은, 위의 제1-4항에서 이미 말씀드렸습니다.

3-2. 다음의 주소에 접속하면, "교파教派 는, 1886년 이후 1895년 이전에 일본에서 만들어진, 일본의 신도神道 용도의 신조어이다" 제목의 졸글/논문[게시일자: 2019-12-03]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2016.htm

3-3. 다음의 주소에 접속하면, "religion 에 대응하는 경신敬神 이라는 번역 용어의 출처와 기원은 마태오 리치 신부님의 천주실의 권하 이며, 따라서 , 일본 신도神道의 고유한 용어가 결코 아니다" 제목의 졸글/논문[게시일자: 2019-12-26]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2019.htm

3-4. 다음의 주소에 접속하면, "성 김대건 신부 등의 복사였던 이의창李宜敞의 영세명/세례명은 라틴어 이름 Venantius의 직역 음역인 베난시오 일 수가 없었다" 제목의 졸글/논문[게시일자: 2020-04-01]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2039.htm <----- 필독 권고

게시자 주 3-4: 바로 위의 주소에 있는 글을 작성하면서, 18세기 - 19세기에 耶穌(야소, Jesus)의 중국어 발음이 우리나라 조선에서 무엇으로 알려져 있었는지 구체적으로 확인하기 위하여, 18세기 - 19세기 당시의 우리나라 조선의 역관들의 학습서였던 "중간노걸대언해" 및 "박통사신석언해" 이들 둘 다의 본문들에 한자 낱글자들 "耶" 및 "穌"이 등장하는지를 또한 정밀하게 들여다보았으나, 대단히 유감스럽게도, 찾지 못하였다.

3-5. 다음의 주소에 접속하면, "Gregorius의 음역은 額我略(1684: gi-go-lio, 기이고리오; ŋɡraːɡ(상형문자)-o-lio, 그라고리오) 였지, 셩경직해광익 에서처럼 에오랴오 가 아니었다 " 제목의 졸글/논문[게시일자: 2020-04-11]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2042.htm

3-6. 다음의 주소에 접속하면, "Gregorius의 음역 단어 額我略(1684: gi-go-lio, 기이고리오; ŋɡraːɡ(상형문자)-o-lio, 그라고리오) 에서, 額의 중국어 음값의 변화에 대한 고찰" 제목의 졸글/논문[게시일자: 2020-05-06]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2050.htm

게시자 주 3-6: 위의 제3-2항, 제3-3항, 제3-4항, 제3-5항, 그리고 제3-6항의 졸글/논문들에서, 이 기간 동안에 많이 부족한 죄인인 필자의 연구 활동에 의하여 독자적으로 확보된 부산물(by-products)들로서, 아무리 늦더라도 17세기와 그 이후의 시기의 중국어 음운학 연구의 기초 자료들이 제공되고 있음에, 또한 반드시 주목하라.

3-7. 다음의 주소에 접속하면, "한 주의 일곱 날들을 나타내는 일,월,화,수,목,금,토, 일곱 曜日(요일) 용어들은 1872년(명치5년) 이전 일본에서 처음으로 도입되어 사용되기 시작하였다" 제목의 졸글/논문[게시일자: 2020-08-06]을 읽으면서 또한 필자의 동영상 강의를 청취할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2084.htm <----- 필독 및 청취 권고

게시자 주 3-7: 바로 위의 주소에 있는 졸글/논문의 부제들은 다음과 같다: 부제 1: 한민족의 정체성 위에 여전히 좌정(坐定)하고 있는 일,월,화,수,목,금,토, 일곱 曜日(요일)들을 사용하는 일왕 명치의 태양력에 대하여 부제 2: 지금까지도 일왕 명치의 태양력을 사용하고 있는, 따라서, 분명한 친일파이면서도, 지금부터라도 75년 이전의 친일파를 색출하여 단죄하자고 나서는 자들은, 우리나라 안에만 있을 것이다

3-8. 다음의 주소에 접속하면, "일본의 國家神道국가신도 라는 신조어의 출처에는 1733년에 초간된 드 메야 신부님의 성세추요盛世芻蕘, 이단편異端篇, 점복占卜, 제19b쪽이 포함될 것이다" 제목의 졸글/논문[게시일자: 2020-09-07]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2098.htm

3-9. 위의 제3-4항에 이미 안내된 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2039.htm 에 있는 졸글/논문[제목: 성 김대건 신부 등의 복사였던 이의창李宜敞의 영세명/세례명은 라틴어 이름 Venantius의 직역 음역인 베난시오 일 수가 없었다]에, 2020년 9월 10일자로, 다음에 발췌된 내용을 필자가 추가하였습니다:

(발췌 시작) [내용 추가 일자: 2020년 9월 10일] 그리고 다음에 발췌된 바는, 당시의 우리나라 조선의 역관들의 과거시험 교재들 중의 하나인, 1784년판 "맹자정음", 공손추 상, 권2, 제14a쪽[주: 제공처: 디지털 장서각]에서 발췌한 것인데, 당시의 우리나라 역관들이 알고 있었던 "爵"(작)의 중국어 발음(주: 북경 관화 발음)이 또한 "쟈ㅗ", 즉, "쟈오"임을 실증적으로(positively) 확인할 수 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1784년판_경서정음_목판본/장서각_소장/1874년판_맹자정음_권1_권2.pdf (발췌 시작)

쟈오_爵작_in_공손추_상_맹자정음_권2_1784년판_제14a쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 네 번째 열(column)을 보라. [이상, 2020년 9월 10일자 내용 추가 끝] (이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-9: (1) 2020년 9월 10일에, 그야말로 우연하게, 18세기 - 19세기의 우리나라 역관들이 사서오경의 한자 낱글자들의 중국어 북경 관화 발음들을 익히기 위하여, 예를 들어, "맹자정음" 등의 책들을 또한 학습하였다는 사실을 알게되었기에, 바로 이 역사적 사실에 근거하여 유관 자료들을 들여다보았으며, 그 결과로, 바로 위에 발췌된 바를 확인할 수 있었습니다.

(2) 이제, 위의 게시자 주 3-4를 꼭 읽은 후에, 아래의 제3-10항을 읽도록 하십시오. (이상, 게시자 주 3-9 끝)

3-10. 그리고 2020년 9월 10일자에 또한 사서오경의 본문들 중의 어디에서 한자 낱글자들인 어조사 "耶" 그리고 "穌"이 등장하는지를 파악하는 일에 즉시 착수하였으며, 그 결과, 아래의 제3-10-1항과 제3-10-2항에 기술된 바대로 작업을 진행하여 위의 제2-1항에서 이미 제시한 결과들을 찾아낼 수 있었고, 그 즉시, 2020년 9월 10일자에 또한 본글의 작성을 시작하였습니다.

3-10-1. 3-10-1-1. 우선적으로, 의문문을 나타낼 때에 사용하는 어조사 "耶"의 경우에, 바로 이 낱글자가 사서오경 전체 본문들에서, 많이 부족한 죄인인 필자가 확인한 바에 의하면, 오로지 "주역", 계사하전에서 단 한번만 사용되고 있음을, 다음의 주소에 접속하면 확인할 수 있는, "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한, 특히 중국의 한나라와 그 이전의 한문 문헌들에 대한, 검색을 통하여, 찾아내었습니다: https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E8%80%B6 270 <----- 필히 직접 확인하라 https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E8%80%B6&page=20 <----- "주역", 계사하전

그리고 이 작업을, 시행착오를 포함하여, 성공적으로 수행 완료하는 데에 약 1시간 정도 소요되었습니다.

[내용 추가 일자: 2020년 9월 17일] 게시자 주 3-10-1-1: 더 나아가, 다음과 같이, "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 Dictionary에서 검색을 하면, 1분 안에 확인을 끝낼 수 있습니다: https://ctext.org/dictionary.pl?if=en&char=%E8%80%B6 <----- 필히 직접 확인하라 [이상, 2020년 9월 17일자 내용 추가 끝]

3-10-1-2. 그런 다음에, 규장각 제공의 "경서정음" 중의 "주역정음", 계사하전의 해당 본문을 열어서 들여다보니, 위의 제2-1항에 발췌된 바에서 이미 제시하듯이, 어조사 "耶"의 북경 관화 발음이 "여"인 것으로 18세기 - 19세기 당시의 우리나라 조선의 역관들이 알고 있었음을, 최종적으로 확인할 수 있었습니다.

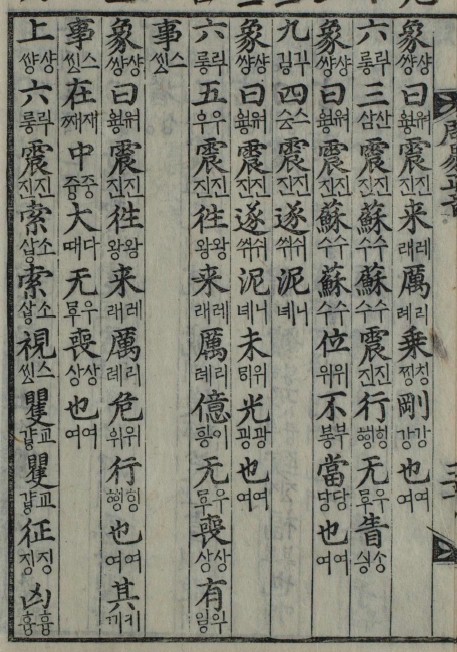

3-10-2. 3-10-2-1. 그 다음으로, 낱글자 "穌"의 경우에, 바로 이 낱글자의 이체자인 "蘇"가 사서오경 전체 본문들에서, 많이 부족한 죄인인 필자가 확인한 바에 의하면, 예를 들어, 위의 제2-1항에 발췌된 바에서 이미 제시하였듯이 "주역", 중뢰진괘, 六三, 단사/단전에서 사용되고 있음을 확인할 수 있었습니다: https://ctext.org/book-of-changes?searchu=%E8%98%87 <----- 필히 직접 확인하라

그리고 이 확인 작업에 소요된 시간은, 위의 제3-10-1항에 기술된 경험 때문에, 1분 이내였습니다.

[내용 추가 일자: 2020년 9월 17일] 게시자 주 3-10-1-1: 또한, 더 나아가, 다음과 같이, "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 Dictionary에서 검색을 하면, 1분 안에 확인을 끝낼 수 있습니다: https://ctext.org/dictionary.pl?if=en&char=%E8%98%87 <----- 필히 직접 확인하라 [이상, 2020년 9월 17일자 내용 추가 끝]

3-10-2-2. 그런 다음에, 규장각 제공의 "경서정음" 중의 "주역정음", 중뢰진의 해당 본문을 열어서 들여다보니, 위의 제2-1항에 발췌된 바에서 이미 제시하였듯이, 낱글자 "蘇"의 북경 관화 발음이 "수"인 것으로 18세기 - 19세기 당시의 우리나라 조선의 역관들이 알고 있었음을, 최종적으로 확인할 수 있었습니다.

게시자 주 3-10: 그러니까, 위의 게시자 주 1-4에서 지적힌 어려움을 단숨에 그리고 훌쩍 뛰어넘는, 즉, 초월하는(transcends), 많이 부족한 죄인인 필자가, 2017년 3월 중순부터 4월 말 기간 동안에 독자적으로 개발한, 따라서 그 저작권(著作權, Copyright)이 필자에게 있는, Data Mining 기법을 적용한, "AI 기반, 한시(漢詩) 표준 해석법 [A Standard Method of Interpretation of Chinese Poems(漢詩), Based on AI(Artificial Intelligence)]"에서 사용하고 있는 연구 방법을 적용한 한 개의 예제(example)에 불과한, 위의 제3-9항 및 제3-10항에 기술된 실증적(positive) 입증/고증 과정을 거쳐, 위의 제1-4항에 제시된 (이 글의 결론 1)을 필자가 도출할 수 있었던 것입니다.

그리고 지금 위의 제3-10항에서 직접 경험한 바와 같은 바로 이 이유 때문에, 위의 제3항의 시작 부분에서 다음과 같이 말씀드렸던 것입니다: 형이상학 진리(metatphysical truths)들을 추구함에 있어 이 연구 방식의 탁월성은, 무엇보다도 먼저, 한 개의 어느 특정 학문 분야의 고유한 지식들에만 의존하지 않는, 따라서, "이 연구 방식 자체의 내재적 속성으로서의 그 초월성(transcedence)", 즉, "특정 학문 분야라는 국소 차원(special local dimension)에 제한되거나 혹은 국한되지 않는, 논증 과정에 있어서의, 보편성(univerality)"에 있음을, 부디 인지하도록 하십시오.

혹시라도, 바로 위의 기술을 읽고서 실감이 나지 않는 분들 혹은 의구심이 많은 분들은, 지금 즉시 위의 제3-7항으로 이동하여, 기 공지된 필자의 동영상 강의를 꼭 청취하시기 바랍니다. 이 동영상 강의를 청취하고 나면, 생각이 많이 달라질 것임을 확신합니다. (이상, 게시자 주 3-10 끝)

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.)

0 302 2 |