이광헌의 부인이며 이 아가타의 어머니인 권희 바르바라는 1817년경 남편과 함께 입교하였다.

박해 때문에 궁핍한 생활을 하면서도 회장의 직무를 맡은 남편을 도와 주교와 신부들을 맞아들였고

또 교우들로 하여금 미사에 참여하게 하고 강론을 듣게 하였다.

이광헌의 부인이며 이 아가타의 어머니인 권희 바르바라는 1817년경 남편과 함께 입교하였다.

박해 때문에 궁핍한 생활을 하면서도 회장의 직무를 맡은 남편을 도와 주교와 신부들을 맞아들였고

또 교우들로 하여금 미사에 참여하게 하고 강론을 듣게 하였다.

1839년 4월 7일 권희는 전 가족과 함께 체포되어 포청과 형조에서 수차의 형벌과 고문을 당했다.

특히 열두 살밖에 안된 어린 아들이 고문당하는 처참한 광경을 지켜보면서도 끝내 모정을 억제하고

온갖 유혹과 형벌을 견디어냈다.

이러한 처참한 5개월 동안의 옥살이 끝에 9월 3일 5명의 교우와 함께 서소문 밖 형장에서 참수형을

받고 46세의 나이로 순교했다. (9는 남편, 58은 딸, 9, 20, 21, 58과 함께 체포됨)

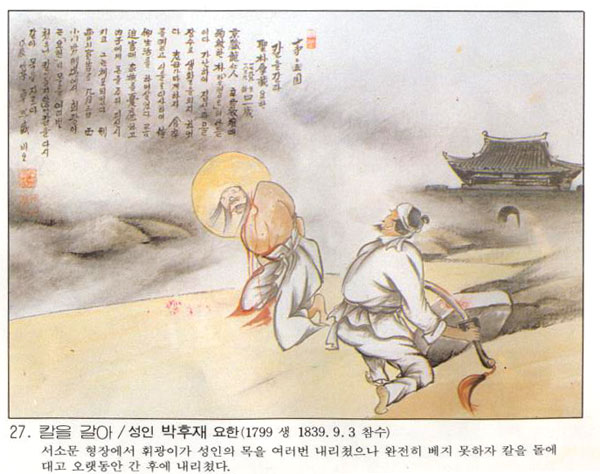

일명 ‘명관’으로도 불리던 박후재 요한은 경기도 용인지방 교우 가정에서 태어났다.

1801년 신유박해로 아버지를 여읜 후 홀어머니 밑에서 성장했다. 성장하면서 물장사를 하는 노모를

도와 짚신과 미투리를 팔아 생활했고, 36세 때 교우 처녀와 결혼했다.

일명 ‘명관’으로도 불리던 박후재 요한은 경기도 용인지방 교우 가정에서 태어났다.

1801년 신유박해로 아버지를 여읜 후 홀어머니 밑에서 성장했다. 성장하면서 물장사를 하는 노모를

도와 짚신과 미투리를 팔아 생활했고, 36세 때 교우 처녀와 결혼했다.

1839년 5월 아내를 피신시키고 혼자 체포된 박후재는 포청에서 치도곤 40도를 맞는 가혹한 형벌을

당했다. 살이 떨어져 나가고 뼈가 드러나 피가 낭자하게 흘렀으나 조금도 동요하지 않았을 뿐더러

함께 갇힌 교우들을 권면하고 또 흉악한 죄수들에게는 천주교의 바른 도리를 강론했다.

이어 형조로 이송되어 4개월간의 옥살이를 한 박후재는 1839년 9월 3일 5명의 교우와 함께

서소문 밖 형장에서 참수형을 받아 41세의 나이로 순교했다.

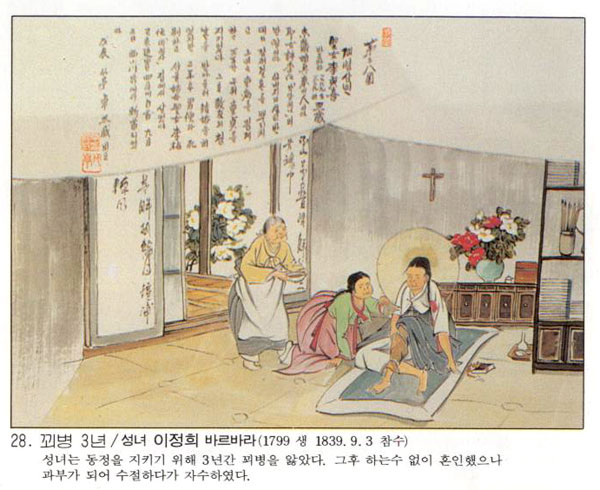

경기도 봉천에서 태어난 이정희 바르바라는 과부가 되어 돌아온 고모 이 매임(데레사)의 권면으로

어려서 어머니 허계임, 동생 영희와 함께 입교했다.

입교 이후 열심한 신앙생활을 하며 수정할 것을 결심했다. 혼기에 이르러 아버지가 외교인 청년과의

결혼을 강요하자 병을 핑계삼아 3년을 버턴 후 교우 청년과 결혼했다.

경기도 봉천에서 태어난 이정희 바르바라는 과부가 되어 돌아온 고모 이 매임(데레사)의 권면으로

어려서 어머니 허계임, 동생 영희와 함께 입교했다.

입교 이후 열심한 신앙생활을 하며 수정할 것을 결심했다. 혼기에 이르러 아버지가 외교인 청년과의

결혼을 강요하자 병을 핑계삼아 3년을 버턴 후 교우 청년과 결혼했다.

그러나 결혼한지 2년만에 남편을 잃은 후 잠시 친정에 있다가 신앙생활을 위해 집을 떠나 서울의

고모 이 매임의 집에 와서 살았다.

1839년 기해박해 시초에 남명혁과 이광헌의 어린 자녀들이 혹형과 고문에도 굴하지 않고 신앙을

지켰다는 이야기를 전해 듣고 감동하여 당시 이 매임의 집에 머물고 있던 김성임, 김 루치아 그리고

어머니, 동생, 고모 등과 함께 순교를 결심한 후 4월11일 남명혁의 집을 지키고 있던 포졸에게

자헌하였다.

9월 3일 서소문 밖 형장에서 5명의 교우와 함께 참수되어 순교했다. 그때 나이는 41세였다.

(36은 모친, 22는 동생, 19는 고모, 16은 조카, 18,19, 22, 23. 36과 함께 자수)

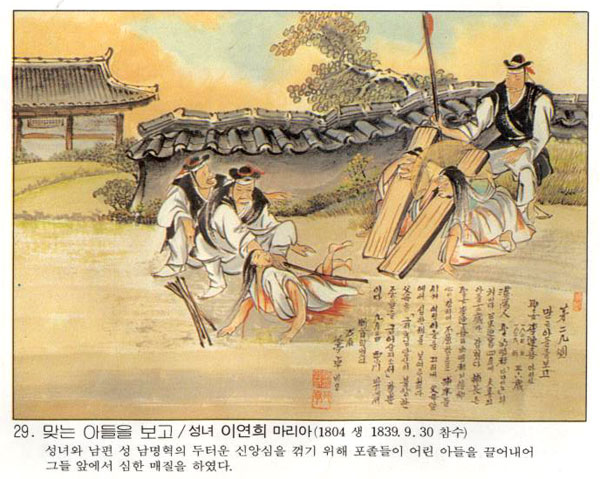

이연희는 남명혁의 부인으로 성품이 강직하고 사리에 밝았다. 회장인 남편을 도와 공소(公所)를 세워

주교와 신부를 맞아들이고 또 교우들을 가르쳐 성사를 준비시키며 항상 모범적인 신앙생활을 하였다.

이연희는 남명혁의 부인으로 성품이 강직하고 사리에 밝았다. 회장인 남편을 도와 공소(公所)를 세워

주교와 신부를 맞아들이고 또 교우들을 가르쳐 성사를 준비시키며 항상 모범적인 신앙생활을 하였다.

기해박해 초인 1839년 4월 7일 전 가족과 함께 체포되어 포청에서 12살 된 어린 아들의 고문당하는

모습을 지켜보며 "이는 주님의 영광입니다"고 하며 모정을 억누르고 자신도 혹형과 고문을 감수하였다.

형조로 이송되어 다시 3차의 형문을 받았으나 역시 굴하지 않았다. 드디어 사형을 선고 받아

9월 3일 서소문 밖 형장에서 5명의 교우와 함께 참수 형을 받고 36세의 나이로 순교했다.(12는 남편)

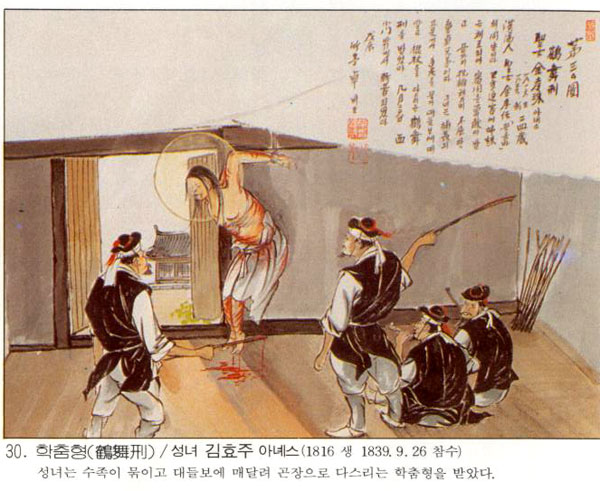

언니 김효임과 같이 동정녀인 동시에 순교자인 김효주는 서울 근교 밤섬의 한 부유한 가정에서 태어났다.

그후 경기도 고양군 용머리로 이사해 살았다. 아버지를 여읜 후 온 가족과 함께 입교하여 중국인

유방제 신부에게 성세성사를 받았다.

언니 김효임과 같이 동정녀인 동시에 순교자인 김효주는 서울 근교 밤섬의 한 부유한 가정에서 태어났다.

그후 경기도 고양군 용머리로 이사해 살았다. 아버지를 여읜 후 온 가족과 함께 입교하여 중국인

유방제 신부에게 성세성사를 받았다.

언니 김효임, 동생 김 글라라와 함께 수정(守貞)을 결심하고는 아름다운 덕행과 극기로써 모범적인

신앙생활을 했다.1839년 기해박해가 일어나자 5월 3일 김효주는 언니 김효임과 함께 체포되어 포청에서

매우 혹독한 형벌과 잔인한 고문을 받았으나 끝까지 신앙을 지켰으며 형조에서도 굴하지 않았다.

언니보다 20여 일 먼저 즉 1839년 9월 3일 5명의 교우와 함께 서소문 밖 형장에서 참수형을 받아

24세의 나이로 순교했다. (44는 언니 )

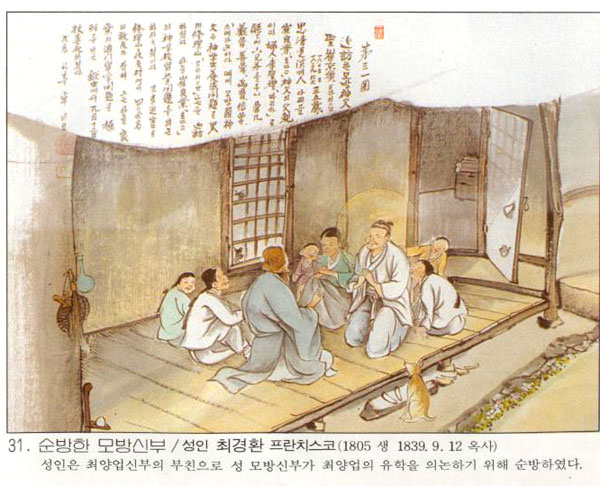

‘영눌’ 또는 ‘치운’으로도 불리던 최경환 프란치스코는 충청도 홍주(洪州)지방 다랫골에서

6남매 중 막내로 태어났는데, 그의 집안은 한국교회의 창설시대 때부터 천주교를 믿어온 집안이었다.

‘영눌’ 또는 ‘치운’으로도 불리던 최경환 프란치스코는 충청도 홍주(洪州)지방 다랫골에서

6남매 중 막내로 태어났는데, 그의 집안은 한국교회의 창설시대 때부터 천주교를 믿어온 집안이었다.

어려서부터 열심히 신앙생활을 했고 성장해서는 신앙생활에 도움이 되는 곳을 찾아 다니다가

가족들을 설득하는데 성공,가족과 함께 서울로 이사했다. 그러나 외교인들의 탄압 때문에 서울을 떠나

강원도 금성(金城), 경기도 부천을 거쳐 과천(果川)의 수리산에 정착하여 교우촌을 건설했다.

1836년 아들 최양업(崔良業)을 나(모방) 신부에게 보내어 마카오에서 신학공부를 하게했다.

그는 1839년 초에 회장으로 임명되었고,이어 기해박해가 일어나자 순교자의 유해를 거두어 안장하고

교우들을 위로하고 격려하며 돌보던 중 7월 31일 서울에서 내려온 포졸들에게 교우촌 교우와 가족

도합 40여 명과 함께 체포되었다.

수리산에서 서울의 포청까지 끌려간 최경환은 2개월 동안 하루 걸러 형벌과 고문을 당해 태장 340도,

곤장 110도를 맞았다. 9월 11일 최후로 곤장 25도를 맞고는 그 이튿날 옥사, 순교했다.

그때 그의 나이 35세였다.

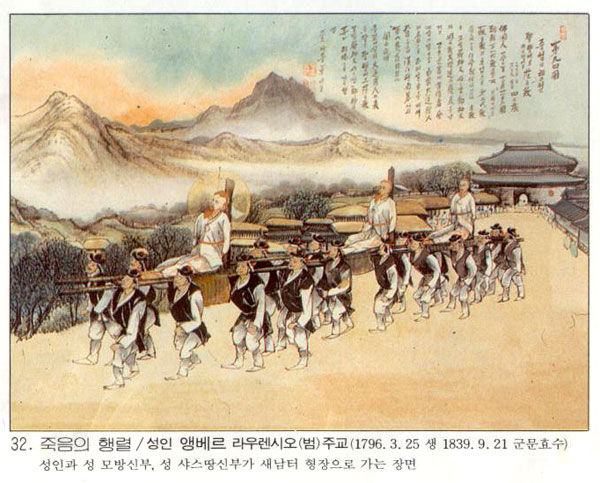

한국명은 범세형(范世亨), 조선교구 제 2대 교구장. 주교로서는 처음 한국 땅을 밟은 그는 같이

선교에 종사하던 나(모방),정(샤스탕) 두 신부와 함께 1839년 기해박해 때 한강변 새남터에서

목을 잘려 순교하였다.

한국명은 범세형(范世亨), 조선교구 제 2대 교구장. 주교로서는 처음 한국 땅을 밟은 그는 같이

선교에 종사하던 나(모방),정(샤스탕) 두 신부와 함께 1839년 기해박해 때 한강변 새남터에서

목을 잘려 순교하였다.

그는 조정에 의해 대박해가 일어나 더 이상 전교할 수 없게 되자 자신은 물론 나중에는 두 동료

신부들에게까지 "착한 목자는 자기 양을 위해 목숨을 바칩니다"라는 말로 자헌을 권유하였다.

범 라우렌시오 주교는 조선교구 초대 교구장인 소(브뤼기에르)주교가 입국도 못한 채 병사하자 교황청에

의해 제2대 교구장으로 임명되어 1837년 5월, 주교로 성성되었으며 그 해 말 조선 입국에

성공하였다.

그의 입국으로 조선교구는 그보다 앞서 입국한 나, 정 두 신부와 더불어 교구 설정 6년만에,그리고

교회 창설 53년만에 비로소 전교 체제를 갖추었으며 모든 악조건에도 불구하고 복음전파에

힘쓴 결과

신자수는 1839년 초 9천 명을 넘게 되었다. 그는 또 한국인 성직자의 양성에도 뜻을 두어 정하상 등

네 명의 열심한 신자들을 뽑아 라틴어와 신학을 가르쳐 신부로 키우고자 하였으나 때마침 불어닥친

박해로 말미암아 성공하지는 못하였다.

범 주교는 1797년 4월 프랑스에서 태어나 1819년 12월 빠리외방전교회의 신부가 되었으며 다음해 3월

파리를 떠나 조선에 입국하기까지 중국 사천(四川)교구에서 10여 년간 사목활동에 종사하였다.

1839년 대 박해가 일어났을 때 지방을 돌아보고 있던 범 주교는 조정에 의해 외국 선교사들의 입국

사실이 알려져 포졸들의 추적이 심해지고 교우들에 대한 박해가 가열되자 하는 수 없이 수원에서

가까운 바닷가 어느 교우집에 몸을 숨기었다. 여기서 그는 나, 정 양신부를 불러 두 사람에게는

중국으로 피신할 것을 권하였으나 사정이 여의치않아 단념하고,몸조심을 당부하며 두 사람을 각기

소임지로 돌려보냈다. 바로 이즈음 한 배교자의 책략으로 그의 거처가 알려지게 되자 그는 화가

여러 교우들에게 미칠 것을 염려하여 스스로 나아가 포졸들에게 잡히는 몸이 되었으며 나 신부와

정 신부에게도 인편으로 자수할 것을 권유하여 다같이 1839년 9월 21일 군문효수형에 처해졌다.

이때 그의 나이는 43세, 조선에 입국한 지 불과 2년 만이었다.

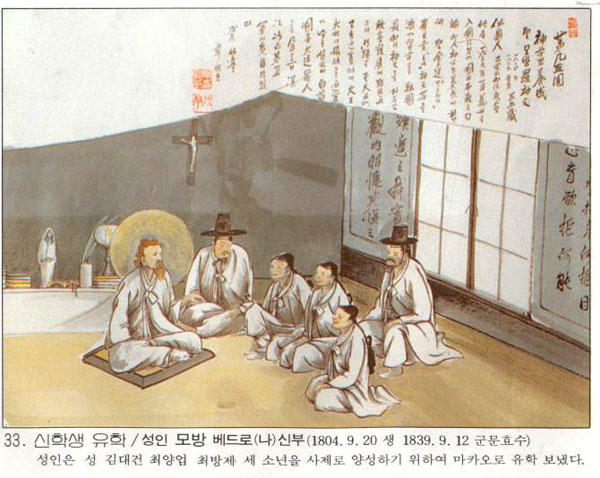

한국명은 나 백다록(羅伯多祿). 서양인으로서 최초로 조선에 입국하여 순교한 신부.

그는 1836년 1월 입국하여 1839년 새남터에서 순교하기까지 3년 9개월 간 헌신적인 포교활동을 폈으며

특히 한국인 최초의 신부가 된 김 대건과 최 양업, 최 방제 등 세 소년을 뽑아 마카오에 유학시킨

것으로도 유명하다.

한국명은 나 백다록(羅伯多祿). 서양인으로서 최초로 조선에 입국하여 순교한 신부.

그는 1836년 1월 입국하여 1839년 새남터에서 순교하기까지 3년 9개월 간 헌신적인 포교활동을 폈으며

특히 한국인 최초의 신부가 된 김 대건과 최 양업, 최 방제 등 세 소년을 뽑아 마카오에 유학시킨

것으로도 유명하다.

프랑스 베시에서 태어난 나(모방) 신부는 1831년 파리외방전교회 신부가 되어 그 이듬해 동양에 진출,

중국을 거쳐 1836년 1월 의주의 변문을 통해 조선 입국에 성공했다.

그는 서울에서 정하상의 집에 머물며 경기 충청 등 지방까지 순회, 전교하였다.

또한 그는 이 땅에 들어오자 곧 전교회의 방침에 따라 한국인 성직자 양성에 마음을 두고 1836년

2월에 최 양업을, 3월에는 최방제를, 7월에는 김대건을 서울로 불러 이들 세 소년에게 직접 라틴어를

가르치고 장차 성직자가 되는 데 필요한 덕행을 쌓게 하던 중 때마침 귀국하는 중국인 신부 유방제와

함께 이들을 비밀리에 마카오로 유학시켰다.

그후 나 신부는 이들 세 소년을 전송한 교우들과 만나 1837년 1월 무사히 서울에 들어온 정(샤스탕)

신부와 함께 손을 나눠 각 도의 흩어진 교우촌을 찾아 밤낮으로 모든 고난을 이겨가며 전교에 힘쓴 결과

입국 당시 불과 4천 명이었던 신자수는 제 2대 교구장 범 주교가 입국한 1837년 말에는 갑절이 넘는

9천 명에 달하게 되었다.

그러나 1839년 기해 대박해가 일어나고 서양인 성직자가 3명이나 입국한 사실이 점차 소문으로 퍼져

당국에 알려지게 되자 마침내 순교의 날이 닥쳐온다.

범 주교는 박해가 일어나 신변이 위험하게 되자 처음에는 자신만이 자수하고 두 신부(나 신부, 정 신부)

에게는 중국으로 피신할 것을 권고했으나 형편이 그렇게 못되었고 결국은 범 주교에 이어

두 신부도

자진하여 포졸에게 몸을 맡겨 관가에 자수하였다.

그는 1839년 9월, 홍주에서 정 신부와 함께 서울로 압송되었으며 모진 형벌을 받은 끝에 범 주교,

정 신부와 함께 새남터에서 군문효수형으로 순교하였다.

그의 나이는 35세, 한국에 입국한 지 3년 9개월 만이었다.

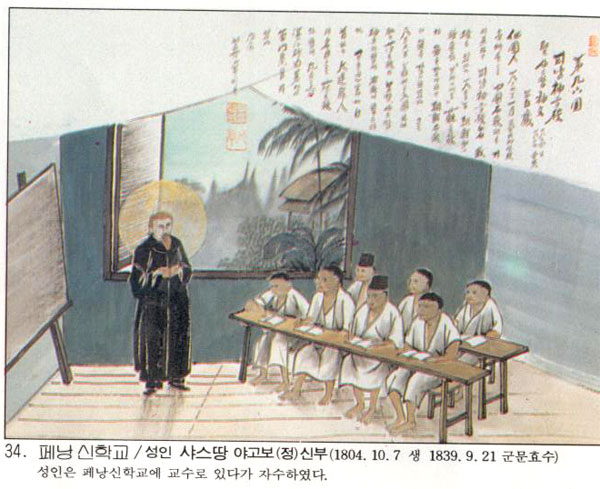

한국명은 정 아각백(鄭牙各伯), 이 땅에 두 번째로 입국한 서양인 선교사로 1839년 기해박해 때

범 주교,나 신부와 함께 새남터에서 순교했다.

한국명은 정 아각백(鄭牙各伯), 이 땅에 두 번째로 입국한 서양인 선교사로 1839년 기해박해 때

범 주교,나 신부와 함께 새남터에서 순교했다.

정 (샤스탕) 신부는 1803년 10월, 프랑스 태생으로 1827년 1월 빠리 외방전교회 신부가 되었으며

같은 해 4월 동양 포교지의 하나인 페낭 섬으로 떠났다. 그는 그곳 신학교에서 교편을 잡고 있던 중

마침 소(브뤼기에르) 주교가 조선교구 초대 교구장으로 임명되어 임지로 떠나게 되자 함께 동행하기를

자원,1833년 5월 그곳을 떠났다.

그후 3년간을 중국 대륙과 몽고, 만주 등지를 전전하며 조선 입국의 기회를 기다렸으나 쉽게 뜻을

이를 수가 없었다. 그 동안 소 주교는 입국도 못한 채 만주 땅에서 병을 얻어 목숨을 잃었으며

1836년 1월 조선 입국에 성공한 동료 나 신부로부터의 기별만을 기다리게 되었다.

마침내 1836년 12월 나신부의 기별을 받고 의주 변문으로 간 정신부는 마카오로 유학가는 김대건 등

세 소년 신학생을 전송하던 교우들을 만날 수 있었으며 그들과 함께 무사히 국경을 넘어 이듬해인 1월

서울에 도착했다.

정 신부는 서울에 도착하자 곧 한국말을 배우는 한편 나 신부와 손을 나누어 각 지방에 산재해 있는

교우들을 찾아 성사를 집행했다. 정 신부 등 당시의 서양인 성직자들은 상제 옷으로 변장하고

험한 산길을 헤매야 했고 먹을 것도 여의치 않아 소금에 절인 야채 따위로 공복을 채워야 했으며

밤새도록 고해를 듣고 미사를 드린 다음날 새벽에는 또 다른 마을로 길을 재촉해안만 했다.

그들은 이러한 고난을 감수해 가며 오직 복음전파에만 힘썼던 것이다.

정 신부는 한때 중병을 앓게 된 나 신부를 서울까지 올라와 간호해야 하는 어려운 일도 겪었으나

다행히 무사했으며 1837년 12월에는 제 2대 교구장 범 주교가 입국에 성공하여 전교활동은 차츰

본격화되어갔다.

그러나 1839년 몰아닥친 기해 대 박해는 이 땅을 수많은 천주교인의 피로 물들였고, 정신부도 범 주교,

나 신부와 함께 그해 9월 21일 새남터에서 마침내 순교의 월계관을 쓰게 되었다.

정 신부의 나이는 35세요, 이 땅에 들어온 지 2년 9개월 남짓이었다.

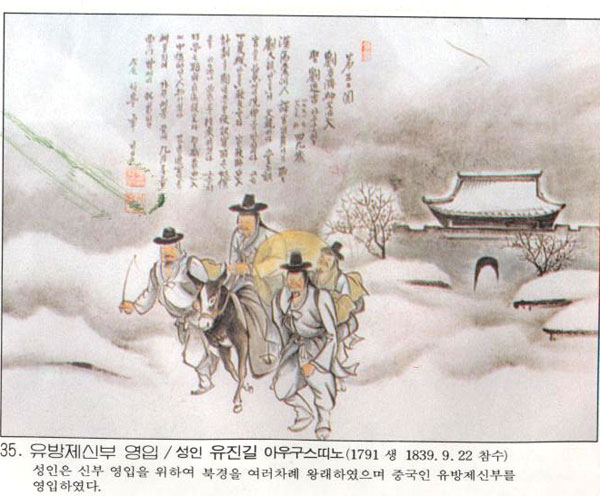

‘용심’으로도 불렸고 또 순교 당시 정3품 당상역관(堂上譯官)의 높은 벼슬에 있었던 유진길

아우구스티노는 서울의 유명한 역관 집안에서 태어났다.

‘용심’으로도 불렸고 또 순교 당시 정3품 당상역관(堂上譯官)의 높은 벼슬에 있었던 유진길

아우구스티노는 서울의 유명한 역관 집안에서 태어났다.

어려서부터 학문에 뜻을 두고 특히 철학과 종교 문제에 관심을 갖고 세상만물의 기원과 종말에 대해

명확히 알고자 10년 동안 불교와 도교를 깊이 연구했다.

그러나 ‘만 권의 책과 동서고금의 학문이 가슴에 가득한 사람’이라는 세상 사람들의 칭찬과는 달리

유진길은 오히려 진리를 찾지 못해 방황하고 있었다. 그러던 중 1823년 우연히 「천주실의」의 일부분을

구해 읽고는 사방에 수소문한 끝에 한 교우를 만나 천주교 진리를 터득하고 곧 입교했다.

1824년 동지사(冬至使)의 수석 역관으로 북경에 가서 성세성사를 받았다.

그 후 유 진길은 북경교회와의 연락을 담당하며 전후 8차에 걸쳐 북경을 왕래하면서 정하상 바오로,

조신철 가롤로와 함께 성직자영입운동을 전개하였다.

마침내는 교황에게 성직자의 파견을 간청하는 편지를 북경주교에게 전달했고 그 결과 유방제 신부,

나(모방) 신부,정(샤스땅) 신부, 범(앵베르) 주교 등이 입국하게 되었다.

유진길은 1839년 기해박해가 일어나자 7월 17일 체포되었다.

포청에서 주교와 신부들의 은신처를 대라는 관헌으로부터 매우 가혹한 형벌을 받았으나 끝내

입을 열지 않았다. 주교와 신부들이 체포되자 의금부에서 그들과 함께 사형선고를 받았다. 마침내

유진길은 9월 22일 정하상과 함께 서소문 밖 형장에서 49세의 나이로 참수형을 받고 순교했다. (48은 아들)

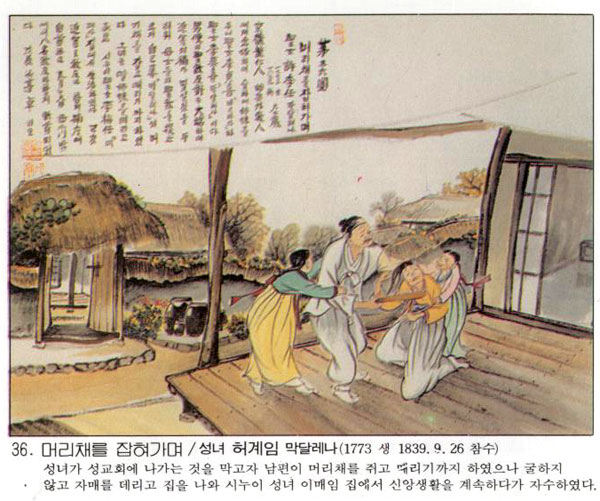

경기도 용인(龍仁)에서 태어난 허계임 막달레나는 과부가 되어 친정으로 돌아 온 시누이 이매임

데레사로부터 천주교를 알게 되자 이정희와 영희 두 딸과 함께 천주교에 입교했다. 1839년 3월, 허계임은

성사를 받으러 당시 시흥지방 봉천(奉天)에서 상경하여 시누이와 두 딸이 살고 있는 집에 머물게 되었다.

경기도 용인(龍仁)에서 태어난 허계임 막달레나는 과부가 되어 친정으로 돌아 온 시누이 이매임

데레사로부터 천주교를 알게 되자 이정희와 영희 두 딸과 함께 천주교에 입교했다. 1839년 3월, 허계임은

성사를 받으러 당시 시흥지방 봉천(奉天)에서 상경하여 시누이와 두 딸이 살고 있는 집에 머물게 되었다.

남명혁과 이광헌의 어린 자녀들이 혹형과 고문에도 굴하지 않고 신앙을 지켰다는 이야기를 전해 듣고

시누이와 두 딸 그리고 김성임,김 루치아 등과 순교를 결심하고 4월 11일 남명혁의 집을 파수하던

포졸에게 묵주를 내보이며 자헌했다.

포청과 형조에서 허계임은 배교를 강요하는 수차의 형문을 당했으나 다 이겨내고, 9월 26일 8명의

교우와 함께 서소문 밖 형장에서 참수되어 순교하니 그의 나이 67세였다.

(19는 시누이, 22, 28은 딸, 18, 19, 22, 23, 28과 함께 자수)

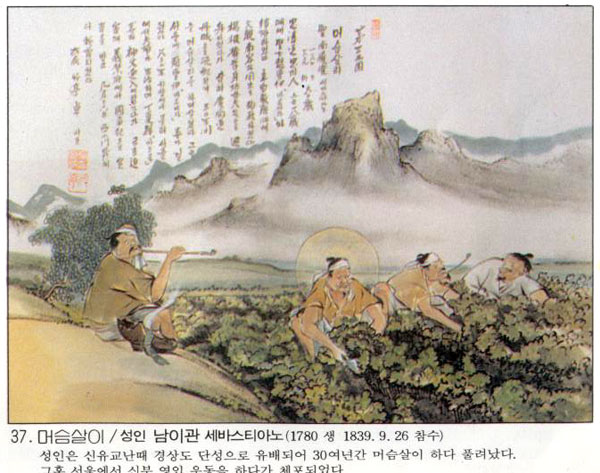

서울의 양반 교우 가정에서 4남매 중 막내로 태어난 남이관은 18세 때 교우인 조증이 바르바라와 결혼했다.

1801년의 신유박해 때 아버지와 함께 체포되었다.

서울의 양반 교우 가정에서 4남매 중 막내로 태어난 남이관은 18세 때 교우인 조증이 바르바라와 결혼했다.

1801년의 신유박해 때 아버지와 함께 체포되었다.

아버지 남필용(南必容)은 전라도 강진(康津)으로 귀양가 그곳에서 죽었고, 남 이관은 경상도 단성(丹城)

으로 귀양갔다가 30년만인 1832년 풀려 나와 처가인 이천(利川)에서 살았다. 그후 상경하여 처가가

정하상 바오로와 인척인 관계로 그의 신부영입운동을 도와 1833년 중국인 유방제 신부를 맞아들이게 했고,

그에게서 성세와 견진성사를 받은 후 회장으로 임명되어 열심히 교회 일을 도왔다.

1839년 기해박해가 일어나자 남이관은 자신의 이름이 널리 알려져 있기 때문에 처가인 이천으로 내려가

숨었다. 그러나 9원 16일에 체포되어 서울 포청으로 압송되었다.

포청에서 간단한 신문을 받은 후 김제준과 함께 국사범으로 간주되어 의금부로 이송되어 여기에서

유진길, 정하상과 함께 신문을 받고, 다시 형조로 이송되어 거기서 사형을 선고받았다.

9월 26일 남이관은 8명의 교우와 함께60세의 나이로 서소문 밖 형장에서 참수되어 순교했다. (51은 아내)

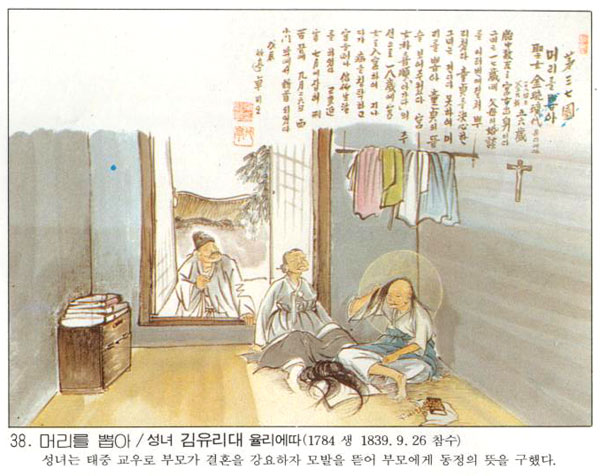

동정녀인 동시에 순교자. 김 율리에타는 시골에서 태중 교우로 태어났다.

어렸을 때 부모를 따라 서울로 이사했다. 17세 때 혼담이 있었으나 수절할 결심을 하고 스스로 머리칼을

다 뽑아 버렸다. 1801년의 신유박해로 인해 부모는 냉담하여 낙향했다.

동정녀인 동시에 순교자. 김 율리에타는 시골에서 태중 교우로 태어났다.

어렸을 때 부모를 따라 서울로 이사했다. 17세 때 혼담이 있었으나 수절할 결심을 하고 스스로 머리칼을

다 뽑아 버렸다. 1801년의 신유박해로 인해 부모는 냉담하여 낙향했다.

하지만 김 율리에타는 혼자 서울에 남아 있다가 궁녀로 뽑히게 되었다. 그후 10년 동안 궁녀 생활을

했는데 궁에서는 천주교를 믿을 수가 없어서 결국 궁에서 나와 교우들의 집에서 일해주며 살았다.

품삯을 모아 집 한 칸을 마련하고 거기서 혼자 살면서 열심히 수계하였다.

성품이 강직하고 또 늘 언행에 조심하였으며 그래서 교우들로부터 '절대로 나쁜 짓 하지 않을 여인'

이라고 불렸다. 1839년의 기해박해가 점점 치열해지자 김 율리에타는 7월에 체포되었다.

포청과 형조에서의 혹형과 고문을 이겨낸 끝에 9월 26일 8명의 교우와 함께 56세의 나이로 서소문 밖

형장에서 참수형을 받고 순교했다.

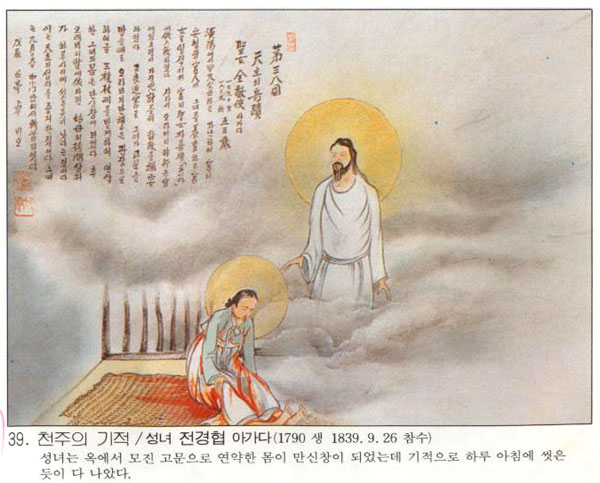

동정녀인 동시에 순교자. 전경협은 서울의 외교인 가정에서 태어났다.

어려서 부모를 여의고 대궐로 들어가 궁녀가 되었다. 그후 평소 친교가 있던 궁녀 박희순(루치아)을 따라

입교했다. 박희순이 자유스럽게 천주교를 실천하고자 궁을 나오게 되자 박희순을 따라 그녀도 궁을 나와

교우들의 집에 머물면서 신앙생활에 전념했다.

동정녀인 동시에 순교자. 전경협은 서울의 외교인 가정에서 태어났다.

어려서 부모를 여의고 대궐로 들어가 궁녀가 되었다. 그후 평소 친교가 있던 궁녀 박희순(루치아)을 따라

입교했다. 박희순이 자유스럽게 천주교를 실천하고자 궁을 나오게 되자 박희순을 따라 그녀도 궁을 나와

교우들의 집에 머물면서 신앙생활에 전념했다.

1839넌 4월 15일 전경협은 포졸들의 습격을 받아, 자기 집에 숨어 있던 박희순, 박큰아기(마리아)와 함께

체포되었다. 궁녀였다는 이유로 건 경협은 포청과 형조에서 더욱 가혹한 형벌과 고문을 당했으나 참아냈다.

이때 조그만 관직을 잃을까 두려워한 오빠는 관리를 매수하여 누이를 독살시키려했으나 전경협은

독이 든 음식을 먹지 않았다.

이렇게 힘든 옥살이를 5개월 동안 참아낸 후 9월 26일 전경협은 8명의 교우와 함께 서소문 밖 형장에서

참수형을 받아 순교했다. 그때 나이는 51세였다 (11, 25와 함께 체포됨)

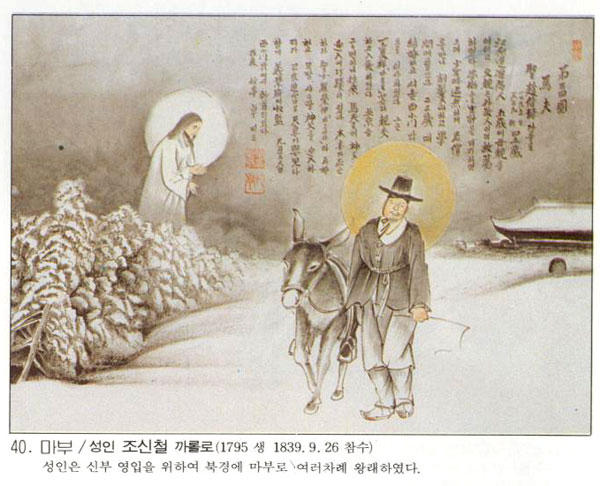

‘덕철(德喆)’로도 불리던 조신철 가롤로는 천민 출신으로 강원도 회양(淮陽)의 상민 집안에서

태어났다. 5세 때 어머니를 여의고 또 아버지가 얼마 안되는 재산을 탕진하자 한때 중이 되었다.

23세 때 동지사(冬至使)의 마부가 되었다.

‘덕철(德喆)’로도 불리던 조신철 가롤로는 천민 출신으로 강원도 회양(淮陽)의 상민 집안에서

태어났다. 5세 때 어머니를 여의고 또 아버지가 얼마 안되는 재산을 탕진하자 한때 중이 되었다.

23세 때 동지사(冬至使)의 마부가 되었다.

30세 쯤에 유진길, 정하상 등과 알게되어 입교했고, 북경에서 성세․견진․고백․

성체성사를 받고 계속 동지사의 마부로 일하면서 북경교회와의 연락을 취하며 성직자영입을 도와

나(모방) 신부, 정(샤스땅) 신부, 범(앵베르) 주교 등을 입국시켰다.

1839년 기해박해가 일어나자 조신철은 처가로 피신했다.

그러나 6월 어느날 외출했다가 처가로 돌아가던 중 처가를 습격한 포졸들이 어린 젖먹이까지

잡아가는 것을 보고,포청까지 따라가 자헌했다.

포청에서의 신문 중 그가 처가집에 숨긴 성물과 성서 때문에 매우 혹독한 형벌을 당해야 했고,

곧이어 체포된 유진길, 정하상과 함께 주교와 신부들의 은신처를 대라고 형리들에게 더욱 가혹한

형벌을 받아야 했다. 그러나 어떠한 형벌과 고문에도 굴하지 않았고 마침내 9월 26일 45세의 나이로

8명의 교우와 함께 서소문 밖 형장에서 참수되어 순교했다. (70은 아내, 50은 장인, 64는 장모)

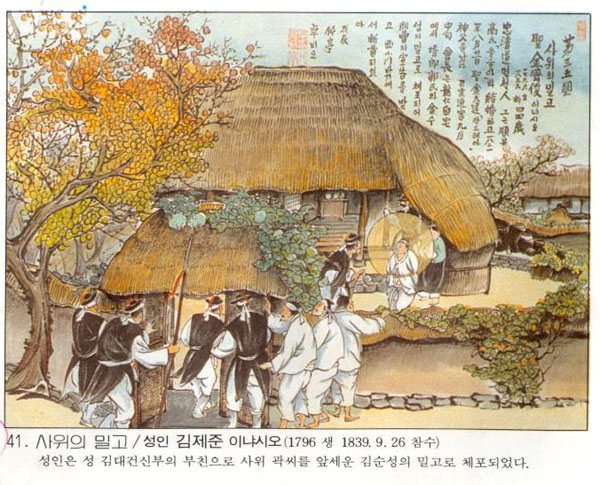

김대건 신부의 아버지, '시명'으로도 불리는 김제준은 충청도 면천 땅 솔뫼에서 태어났다.

1814년 순교한 할아버지 김진후(金震厚)와 큰아버지의 권면으로 입교한 후 자유로운 신앙생활을 위해

경기도 용인(龍仁)으로 이사하여 농사를 짓고 살았다.

김대건 신부의 아버지, '시명'으로도 불리는 김제준은 충청도 면천 땅 솔뫼에서 태어났다.

1814년 순교한 할아버지 김진후(金震厚)와 큰아버지의 권면으로 입교한 후 자유로운 신앙생활을 위해

경기도 용인(龍仁)으로 이사하여 농사를 짓고 살았다.

이 무렵 나(모방) 신부를 찾아가 성세와 견진성사를 받고 용인으로 돌아와 회장으로 활약했다.

1836년 15세 된 아들 김대건을 모방 신부에게 맡겨 마카오의 신학교로 유학 보냈다.

1839년 기해박해가 일어나자 이 해 8월 김제준은 사위 곽씨를 앞세운 밀고자 김순성 (金順性, 일명 여상)

일당에 의해 체포되었다. 포청에서 김제준은 아들을 외국으로 보낸 국사범으로 간주되어 매우 혹독한

형벌과 고문을 받고 한때 배교하는 허약을 보였다.

그러나 형조로 이송된 후 배교를 취소하고 9월 26일 8명의 교우와 함께 서소문 밖 형장에서 참수형을

받고 순교했다.이때 그의 나이는 44세였다. (1은 아들)

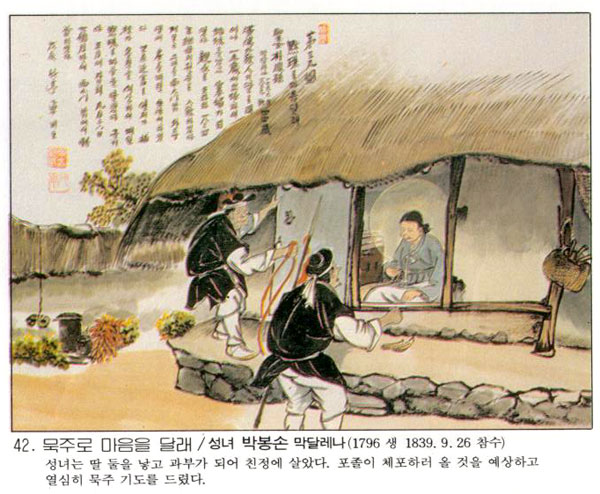

서울의 외교인 가정에서 태어난 박봉손은 15세쯤에 시골로 출가하여 딸 하나를 두었으나 남편과 시부모를

차례로 여의고 친정으로 돌아와 계모 김 체칠리아의 권고와 가르침으로 천주교에 입교하게 되었다.

서울의 외교인 가정에서 태어난 박봉손은 15세쯤에 시골로 출가하여 딸 하나를 두었으나 남편과 시부모를

차례로 여의고 친정으로 돌아와 계모 김 체칠리아의 권고와 가르침으로 천주교에 입교하게 되었다.

친정은 원래 계모의 오빠인 김사문의 집이었다. 그런데 이 집에는 가난한 여러 가구의 교우들이 모여

살고 있어 늘 번잡했으나 박 봉손은 그런 가운데도 솔선하여 궂은 일과 천한 일을 도맡아 하였다.

그러던 중 1839년 기해 박해가 일어나자 함께 살던 교우들은 모두 피신하고 혼자 남아 집을 지키고 있던 중

7월초 마침 집에 들렸던 외삼촌과 함께 체포되었다.

포청과 형조에서 박봉손은 매우 흑독한 형벌과 고문을 받았지만 끝까지 신앙을 지켜냈다.

그는 형관에게 "여기까지 온 것은 위주치명(爲主致命)하기 위해 온 것이니 국법대로 죽여 주십시오"하고

말하기까지 했다. 마침내 9월 26일 8명의 교우와 함께 서소문 밖 형장에서 참수형을 받아 순교하니

그의 나이 44세였다.

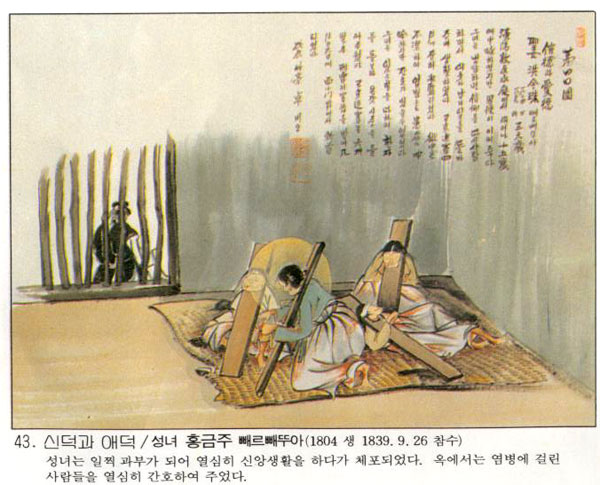

홍금주 페르페투아는 서울 변두리에서 태어났다. 약 10세 때 입교하였고, 15세 때 외교인과 결혼한 후

냉담했다. 그러나 남편을 잃은 후 교우들의 권면으로 신앙을 다시 찾았을 뿐더러 집을 나와 교우들의

집에 얹혀 살면서 가장 천한 일을 맡아하고 또 병약자들을 돌보았다.

홍금주 페르페투아는 서울 변두리에서 태어났다. 약 10세 때 입교하였고, 15세 때 외교인과 결혼한 후

냉담했다. 그러나 남편을 잃은 후 교우들의 권면으로 신앙을 다시 찾았을 뿐더러 집을 나와 교우들의

집에 얹혀 살면서 가장 천한 일을 맡아하고 또 병약자들을 돌보았다.

1839년 기해박해가 일어났을 때 홍금주는 최 필립보라는 교우의 집에 있다가 이해 4월 최 필립보의

제수와 함께 체포되었다. 포청과 형조에서 고문과 형벌을 받았고, 형조에서 사형을 선고받았다.

형조 옥에서 홍금주는 서너 차례 염병에 걸려 고생했으나 조금이라도 낫기만 하면 다른 교우들의

상처를 닦아주고 처매주며 필요한 모든 도움을 주었고 이로인해 함께 갇힌 교우들은 홍금주를

친누이처럼 생각했다.

이렇게 옥중에서도 사랑과 봉사로써 일관하던 홍금주는 옥살이 6개월 만인 9월 26일 36세의 나이로

8명의 교우와 함께 서소문 밖 형장에서 참수형을 받아 순교했다.

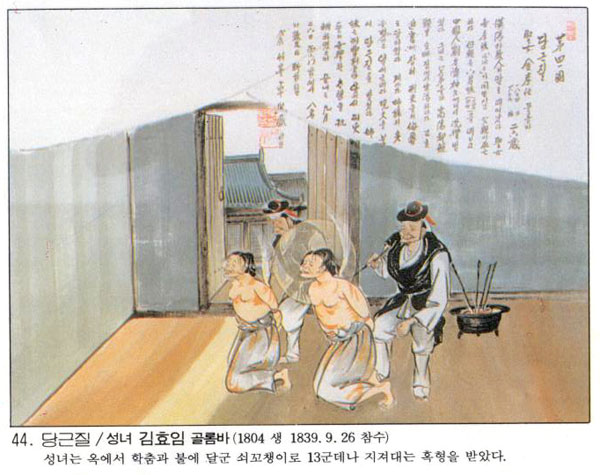

동정녀인 동시에 순교자. 김효임 골룸바는 서울 근교 밤섬이란 곳의 한 부유한 가정에서 태어났다.

아버지를 여읜 후 전가족이 다 함께 입교하고 유방제 신부에게 성세성사를 받았다.

두 여동생 김 효주(아녜스), 김 글라라와 함께 수정을 결심하고 독실한 신앙생활을 했다.

동정녀인 동시에 순교자. 김효임 골룸바는 서울 근교 밤섬이란 곳의 한 부유한 가정에서 태어났다.

아버지를 여읜 후 전가족이 다 함께 입교하고 유방제 신부에게 성세성사를 받았다.

두 여동생 김 효주(아녜스), 김 글라라와 함께 수정을 결심하고 독실한 신앙생활을 했다.

매주 두 차례의 재(齋)를 지키고, 가난한 이들을 도우니 그 덕행과 아름다운 모범에 감탄하지 않는

교우들이 없었다.

그러던 중 1839년 4월 김효임은 그간 이사한 경기도 고양군 용머리에서 동생 김효주와 함께 체포되었다.

포청에서 김효임은 남동생 김 안토니오의 피신처와 교회서적을 감춘 곳을 대라는 관헌에 의해 동생과

함께 매우 혹독한 형벌을 받았다.

두 자매는 소위 학춤이라는 혹형 외에도 달군 쇠붙이로 몸의 열세 군데나 지져대는 혹형을 받았고,

또 옷을 벗긴 채 남자 죄수의 방에 넣어졌다.

그러나 갑자기 두 자매의 몸에 신비스런 힘이 생겨 흉악한 죄수들이 두 자매를 범할 수 없었다.

이렇게 포청에서의 혹형과 고문을 이겨낸 김효임은 형조로 이송되어 형조판서의 신문에 영리하고

겸손하게 대답하여 형조판서를 감동시켰다. 신문이 끝나자 효임은 포청에서 겪은 법외의 고문과

능욕에 항의했다. 이 때문에 포청에서 능욕을 가한 포졸들은 귀양을 가게 되었다. 그후 5개월 동안

옥에서 병과 고통과 싸우며 지내던 김효임은 9월 26일 8명의 교우와 함께 서소문 밖 형장에서

참수형을 받고 26세의 꽃다운 나이로 자신보다 20여 일 먼저 순교한 동생의 뒤를 따라갔다.(30은 동생)

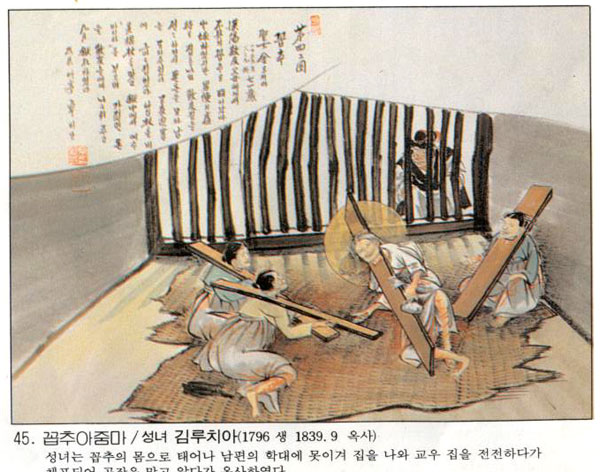

김 루치아는 서울의 가난한 가정에서 태어났는데 태어날 때부터 몸이 불구였다.

그래서 '꼽추 루치아'로 불렸다.1801년의 신유박해 이전부터 천주교를 믿었으나 남편과 가족들이 모두

외교인이라 제대로 신앙생활을 하지 못했다.

김 루치아는 서울의 가난한 가정에서 태어났는데 태어날 때부터 몸이 불구였다.

그래서 '꼽추 루치아'로 불렸다.1801년의 신유박해 이전부터 천주교를 믿었으나 남편과 가족들이 모두

외교인이라 제대로 신앙생활을 하지 못했다.

결국 집을 나와 교우들의 집에 얹혀 살면서 병자들을 돌보며 어떠한 천한 일이라도 마다하지 않았다.

그러던 중 1839년 기해박해로 체포되어 포청으로 끌려갔다.71세의 고령이라 형벌은 받지 않았으나

온갖 교활한 신문을 받았다. 그러나 김 루치아는 한결같이 배교를 거부하고, 마침내 7월 어느날

포청에서 기력이 쇠하여 숨을 거둠으로써 옥사, 순교하였다.

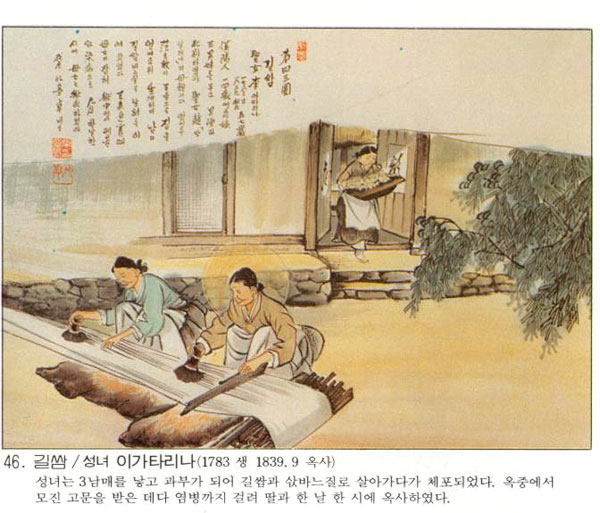

시골에서 태어나 어려서 부모와 함께 입교한 이 가타리나는 교리에 밝지 못한 부모 때문에 14세 때

조(趙)씨란 성을 가진 외교인과 결혼하여 3남매를 두었다.

시골에서 태어나 어려서 부모와 함께 입교한 이 가타리나는 교리에 밝지 못한 부모 때문에 14세 때

조(趙)씨란 성을 가진 외교인과 결혼하여 3남매를 두었다.

가타리나의 권고로 남편은 대세를 받고 사망하였다. 1838년 말 고향에 사사로운 박해가 일어나자

가타리나는 가산을 버리고 자녀들과 함께 상경하여 조 바르바라의 집에서 같이 살았다.

1839년 6월 주인집 세 모녀, 큰딸 조 막달레나와 함께 체포되었다. 포청에서 딸과 함께 문초를 받고

한 차례의 주뢰질을 당한 후 옥에 갇혔으나 옥이 워낙 비좁고 불결하여 체포된 지 3개월 후인 9월

어느 날 57세의 나이로 염병을 얻어 옥사. 순교했다. (47은 딸, 47, 56, 66과 함께 체포됨)

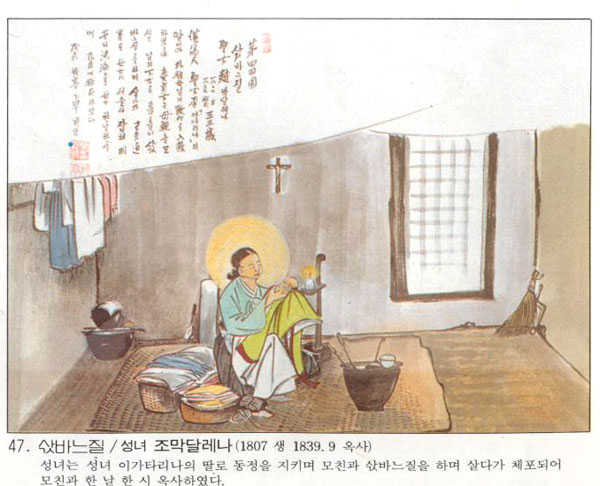

어려서 어머니 이 가타리나에게 천주교를 배워 입교한 조 막달레나는 외교인 친척들의 반대로 7, 8세경부터 교우 집안인 외가에 가서 살며 열심히 신앙생활을 했다.

18세 때 혼담이 오가자 수정을 결심하고는 혼담을 피해 서울로 와 5, 6년을 지냈다.

어려서 어머니 이 가타리나에게 천주교를 배워 입교한 조 막달레나는 외교인 친척들의 반대로 7, 8세경부터 교우 집안인 외가에 가서 살며 열심히 신앙생활을 했다.

18세 때 혼담이 오가자 수정을 결심하고는 혼담을 피해 서울로 와 5, 6년을 지냈다.

그후 다시 고향으로 내려와 어머니를 모시고 살면서 외교인 아이들에게 교리를 가르치고 죽어가는

아이들에게 대세를 주는 등 열심히 교회일을 도왔다. 그러던 중 1838년 말 고향에서 사사로운 박해가

일어나자 어머니, 두 동생과 함께 가산을 버리고 서울의 조 바르바라의 집으로 피신했다.

1839년 6월 주인집 세 모녀, 어머니 이 카타리나와 함께 체포되었다. 포청에서 한 차례의 신문과

주뢰질을 당한 후 옥으로 끌려간 조 막달레나는 3개월 동안 비좁고 불결한 옥살이 끝에 33세의 동정녀로

염병을 얻어 옥사, 순교했다. (46은 모친, 46, 56. 66과 함께 체포됨)

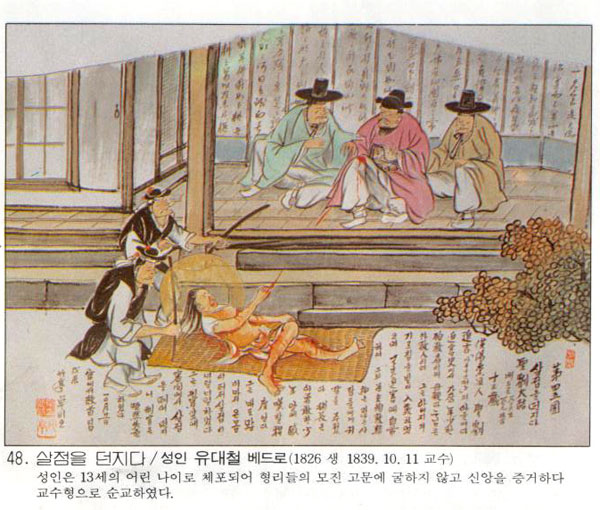

유진길의 아들로 서울에서 태어난 유대철은 어려서 아버지의 모범을 따라 입교한 후 열심한 신앙생활을

했다. 천주교를 미워하는 어머니와 누나에게 끊임없이 괴롭힘을 당했으나 그때마다 항상 어머니와

누나의 회개를 위해 기도했다.

유진길의 아들로 서울에서 태어난 유대철은 어려서 아버지의 모범을 따라 입교한 후 열심한 신앙생활을

했다. 천주교를 미워하는 어머니와 누나에게 끊임없이 괴롭힘을 당했으나 그때마다 항상 어머니와

누나의 회개를 위해 기도했다.

1839년 기해박해로 많은 교우들이 체포되어 감동적인 순교를 하자 유대철은 순교를 결심하고 자헌했다.

포청에서 13세의 어린 나이로는 견디기 힘든 형벌과 고문을 받았다.

허벅지의 살을 뜯어내며 "이래도 천주교를 믿겠느냐?"하고 으름장을 놓는 형리에게 "믿고 말고요.

그렇게 한다고 제가 하느님을 버릴 줄 아세요?" 하고 대답하자 화가 난 형리는 다시 시뻘겋게 단

숯덩이를 입에 넣으려하니 "자요"하고 입을 크게 벌려 형리들을 놀라게 하기도 했다.

포청에서 총 14회의 신문을 받고 100여 대의 매와 40여 대의 치도곤을 맞아온 몸이 만신창이가 되었으나

유대철은 항상 만족스럽고 평화롭고 기쁜 표정을 지었다. 형리들은 유대철을 배교시킬 수 없게 되자

10월 31일 포청옥에서 몰래 목을 졸라 죽였다. 그는 103위 성인 중 가장 어린 순교자이다.(35는 부친)

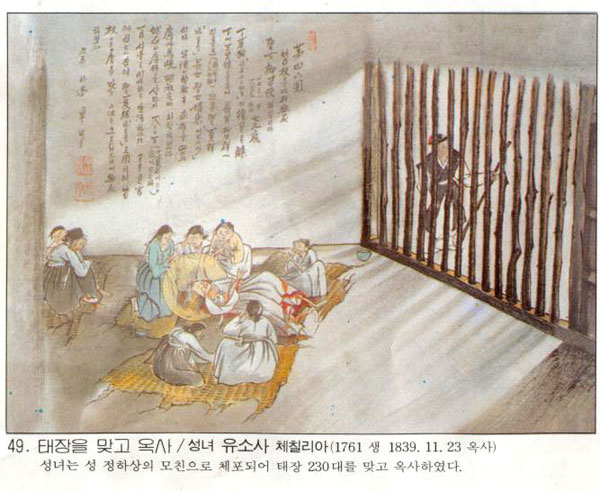

명도회장 정약종(丁若鍾)의 부인이며 정하상 바오로의 어머니인 유 체칠리아는 시골에서 태어나

2O세 때 상처한 정약종과 결혼했다.

남편의 권면으로 결혼한 지 3년만에 입교했고 주문모(周文謨) 신부에게서 세례성사를 받았다.

명도회장 정약종(丁若鍾)의 부인이며 정하상 바오로의 어머니인 유 체칠리아는 시골에서 태어나

2O세 때 상처한 정약종과 결혼했다.

남편의 권면으로 결혼한 지 3년만에 입교했고 주문모(周文謨) 신부에게서 세례성사를 받았다.

1800년 살고 있던 경기도 양근(楊根) 지방에 박해가 일어나자 남편을 따라 서울로 이사했으나 이듬해

신유박해로 가족이 모두 체포되었다. 남편과 전실 아들 정철상(丁哲祥)의 순교 후 재산을 몰수당하고

석방되어 마재의 시동생 정약용(요한)의 집에서 냉대와 구박을 받으며 몹시 궁핍하게 지냈다.

1839년 기해박해가 일어났을 때, 유 체칠리아는 서울에 살고 있었는데 조카의 피신 권유에

"나는 항상 순교를 원했으니 내 아들 바오로와 함께 순교하고 싶네"하고 거절하고 7월 11일,

아들 정하상(바오로), 딸 정정혜(엘리사벳)와 함께 체포되었다.

포청에서 유 체칠리아는 72세의 노령임에도 불구하고 태장 230대를 맞는 혹형을 받았으나 용감히 참아냈다.

노인을 사형시키는 것이 국법에 금지되어 있어서 여러 달 동안 옥에 갇혀 있다가 11월 23일 고문과

형벌의 여독으로 옥사, 순교했다. 그녀는 103위 가운데 최고령의 순교자이다. (2, 54의 어머니)

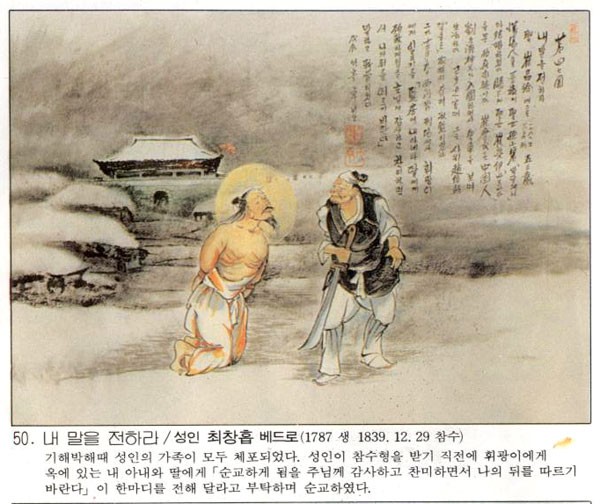

일명 '여칠'. 최창흡은 서울의 중인 집안에서 태어났다. 어려서 교리를 배워 1801년 신유박해로

형 최창현(崔昌顯)이 순교한 후로는 외교인과 다름없는 냉담한 생활을 했다.

일명 '여칠'. 최창흡은 서울의 중인 집안에서 태어났다. 어려서 교리를 배워 1801년 신유박해로

형 최창현(崔昌顯)이 순교한 후로는 외교인과 다름없는 냉담한 생활을 했다.

그러나 30세경 교우인 손소벽(막달레나)과 결혼한 후로는 새로 교리를 배우고 또 1821년 전국에

콜레라가 퍼졌을 때 아내와 함께 대세를 받았고 이때부터 열심한 신앙생활을 하게 되었다.

1839년에 기해박해가 일어나자 최창흡은 순교를 결심했다. 이해 6월 친정으로 피신해 온 딸 최영이

(바르바라)의 가족과 함께 체포되었다. 포청에서 사위 조신철(가롤로)이 맡겨둔 교회서적과 성물 때문에

7차례의 신문, 주뢰질, 주장 외에도 태장 150도를 맞았으나 입을 열지 않았다.

형조에서도 여러 차례의 혹형과 고문을 이겨내고 결국 자신의 소원대로 12월 29일 6명의 교우와 함께

서소문 밖 형장에서 참수형을 받고 53세의 나이로 순교했다. (64는 아내, 70은 딸, 40은 사위 )

|