가톨릭 신앙생활 Q&A 코너

|

[필독] 세례(洗禮) 라는 용어는, 추안 급 국안에 기록된, 주문모 신부님(1752-1801)이 사용한, 천주교회의 고유한 신조어 번역 용어이다 1122_ 1666_ 1242_ |

|---|

|

2021-05-31 ㅣ No.2219 게시자 주: (1) 본글의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2219.htm 에 접속하면, 본글 중에서 제시되고 있는 출처 문헌들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 그리고 다음의 인터넷 주소, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/q&a.htm 에 접속하면, 본글의 제목이 포함된, "가톨릭 신앙생활 Q&A 코너" 제공의 모든 게시글들의 제목들의 목록을 가질 수 있습니다. 또한 (i) 2006년 12월 16일에 개시(開始)하여 제공 중인 미국 천주교 주교회의/중앙협의회 홈페이지 제공의 날마다 영어 매일미사 중의 독서들 듣고 보기, 그리고 (ii) 신뢰할 수 있는 가톨릭 라틴어/프랑스어/영어 문서들 등은, 다음의 주소들에 접속하면, 손쉽게 접근할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/ (PC용, 날마다 자동으로 듣고 봄) [주: 즐겨찾기에 추가하십시오]; http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/m (스마트폰용) [주: 네이버 혹은 구글 검색창 위에 있는 인터넷 주소창에 이 주소 입력 후 꼭 북마크 하십시오]

(2) 이번 글에 서술된 바는, 많이 부족한 죄인인 필자가, 2017년 3월 중순부터 4월 말 기간 동안에 독자적으로 개발한, 따라서 그 저작권(著作權, Copyright)이 필자에게 있는, Data Mining 기법을 적용한, "AI 기반, 한시(漢詩) 표준 해석법 [A Standard Method of Interpretation of Chinese Poems(漢詩), Based on AI(Artificial Intelligence)]"에서 사용하고 있는 방법을, 또한 사용하여 분석하고, 이 분석의 결과에 따라 도출된 바들/결론들입니다.

1. 들어가면서

1-0. 많이 부족한 죄인인 필자가 아주 아주 어릴 때부터 엄마로부터 들어서 알고 있는 것은, "세례명"이 아니고, "영세", "영세명" 등이었습니다. 그리고 엄마 덕택으로, 저의 가장 깊은 기억 속에 새겨져 있는 것이 바로 저의 영세명입니다.

한편으로, 아주 어릴 적부터, 주변의 개신교회 측 벗들이 "영세", "영세명"이라는 용어들을 말하는 것을 제가 들은 기억은 전혀 없는 것 같습니다.

다른 한편으로, 낯선 분과 지나가는 대화 중에서 혹시 상대방이 "영세" "영세명" 등의 용어를 우연히 사용하면, "아! 저분은 천주교 신자이시구나!" 하는 것을 바로 알아들을 수 있어, 좋았습니다. "교우"이시기 때문입니다.

그런데..., 6학년 5반이 될 때까지 흐르는 세월 속에서, 특히 철없던 2학년 몇 반 시절쯤부터일 것입니다만... 주변의 천주교 신자들도, "영세", "영세명"이라는 용어들은 사용하지 않고, 대신에, "세례", "세례명"이라는 용어들을 점점 더 많이 사용한다는 안타까움(?)을 느끼고 있었습니다.

다음의 파란색칠을 한 굵은 글자들을 클릭하면 확인할 수 있둣이, 교황청 홈페이지 제공의 중국어본 가톨릭 교회 교리서 분문 중에서 "洗禮"라는 용어가 사용되고 있는 것으로 보아, 이 용어가 한문 문화권 천주교회의 고유한 용어일 것이라는 추정(presumption)은 할 수 있을 것입니다만, 그러나, 이런 정도의 확인은, 방증(傍證)에 해당할 것입니다:

"洗禮" site:vatican.va <----- 여기를 클릭하여 꼭 확인하라

그러면서..., 지금에 이르기까지, "세례"라는 용어는 개신교회의 고유한 용어가 아닌가??? 하는 의문을 가지고 있었습니다.

1-1. 질문 1: "세례"(洗禮) 라는 성경 용어가 한문 문화권 개신교회 측의 고유한 용어인지요???

질문 1에 대한 간단한 답변: 전혀 아닙니다.

(i) 다음의 주소에 접속하면, "예수교"가 또한 곧 "천주교"를 말하는 한문 문화권 천주교회의 교유한 용어임을 확인할 수 있듯이, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2056.htm <----- 필독 권고

(ii) 그리고 다음의 주소에 접속하면, "신교"가 또한 곧 "천주교"를 말하는 한문 문화권 천주교회의 교유한 용어임을 확인할 수 있듯이, http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2014.htm <----- 필독 권고

(iii) "세례"라는 용어 또한 한문 문화권 천주교회의 고유한 번역 용어입니다.

(iv) 그리고 그 출처에는, 예를 들어, "주안 급 국안"에 수록된, 중국인인, 방인 사제이신, 주문모 신부님의 1801년 신유박해 문초 기록이 포함됩니다. (이상, 질문 1에 대한 간단한 답변 끝)

1-2. 질문 2: 그렇다면, 국내의 개신교회 측에서, "영세" 대신에, "세례"라는 용어를 널리 사용하게 된 배경/근거는 무엇인지요?

질문 2에 대한 간단한 답변: 예를 들어, 우리나라 개신교회 측의 우리말 성경의 번역대본에 포함되는, 중국 상해에서 발챙된,1863년 초판 브리지만(裨治文) & 컬버드슨(克陛存)版 신약성경, 마태오 복음서 28,19 본문 중에서, "洗禮"(세례)"라는 용어가 사용되고 있기 때문일 것입니다. 다음의 주소에 접속하면, 지금 말씀드린 바를 실증적으로(positively) 확인할 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1640_Section_4.htm <----- 필독 권고

1-3. 다음은 본 글을 작성하게 된 배경/과정에 대한 간단한 설명입니다.

1-3-1. 어제 주일은 나해 삼위일체 대축일이었는데, 복음 말씀으로서 마태오 복음서 28,16-20을 들여다보게 되었습니다.

1-3-2. 특히, "새 번역 성경", 마태오 복음서 28,20에 번역 오류가 있음은, 다음의 주소에 접속하면 읽을 수 있는, 지난 2015년 6월 3일자 필자의 졸글에서 이미 충분하게 지적하였다는 생각입니다. http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1640.htm <----- 필독 권고

예를 들어, 성 다마소 교황님의 명에 의하여, 예수님의 탄생지인 베들레헴에까지 가서 로마 제국의 언어인 라틴어로 성경을 번역한, 성 예로니모의 유관 주석과 성 토마스 아튀나스의 유관 해설까지 2015년 졸글에서 이미 제시하였기 때문입니다. 그런데, 그때에는, "세례"(洗禮)라는 번역 용어의 출처에 대하여 필자는 알지 못하고 있었습니다.

1-3-3. 다른 한편으로, "새 번역 성경", 마태오 복음서 28,20ㄱ에 있는 번역 오류는 우리나라 개신교회용 우리말본 신약성경, 마태오 복음서 28,20에서 옮겨온 것임을 바로 위의 제1-3-2항에서 말씀드린 바에서 이미 확인하였기 때문에, 그 다음 단계로서, 어떠한 이유 때문에 개신교회용 우리말본 신약 성경, 마태오 복음서 28,20에 그러한 심각한 수준의 번역 오류가 발생하게 되었는지에 대하여, 삼위일체 대축일인 어제부터 매우 정밀하게 들여다 보기로 하였습니다.

그런데, 이러한 추가 작업을 많이 부족한 죄인인 필자가 수행할 수 있게 된 것은, 1807년과 그 이후에 중국 본토에 선교사로 파견된 개신교회 측 서양인 선교사들에 의하여 중국어로 저술된 자료들에 대하여 필자가 최근 만6년 이상의 기간 동안 꾸준하게, 특히 중국어본 성경들 및 이들에 의하여 저술된 성경들 및 중국어 관련 유관 문헌들의 경우에, 상당히 많이 입수할 수 있었고 또 내용 분석도 상당 수준까지 진행하였기 때문에, 가능하게 된 일이라고 말씀드립니다.

1-3-4. 또다른 한편으로, 2020년 5월 27일에 작성된 필자의 또다른 졸글에서, 우리나라 천주교 산앙의 선조들이 사용하였던 세례명들에 어떠한 것들이 있었는지를 자세하게 들여다보는 과정에서, "추안 급 국안"에 실려있는 주문모 신부님의 문초 기록을 들여다보게 되었는데,(*) 그 당시에 "세례"에 대한 언급을 읽었던 것이 기억이 나서, 바로 이 한문본 문초 기록을 더 구체적으로 자세히 들여다보기 위하여, 오늘 약간의 시간을 내었던 것이며, 본글에서 말씀드리는 바는, 바로 이러한 과정들의 한 개의 유의미한 결과물이라는 생각을 하게 됩니다.

----- (*) 게시자 주: (1) 다음의 주소들에 접속하면, 이들에 대하여 더 자세하게 알 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2055.htm <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2056.htm <----- 필독 권고 http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2057.htm <----- 필독 권고

(2) 따라서, 본글은 바로 위의 주소들에 있는 글들에 이어지는 졸글/논문이기도 하다. -----

2. 유관 사료 분석

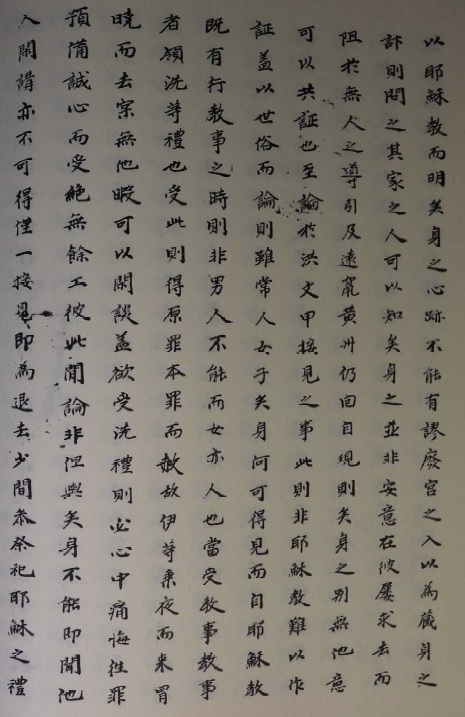

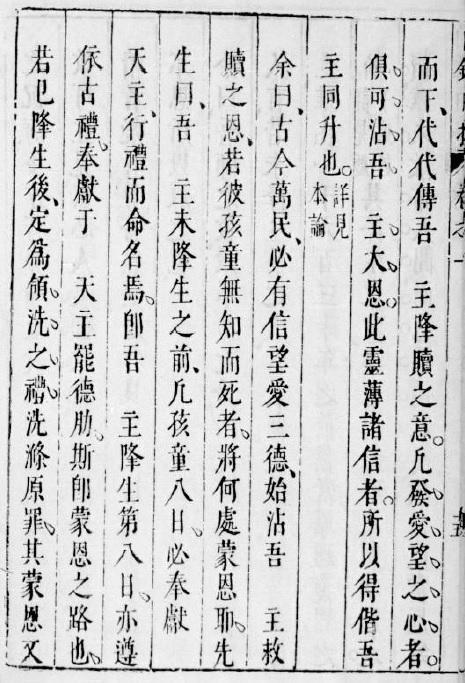

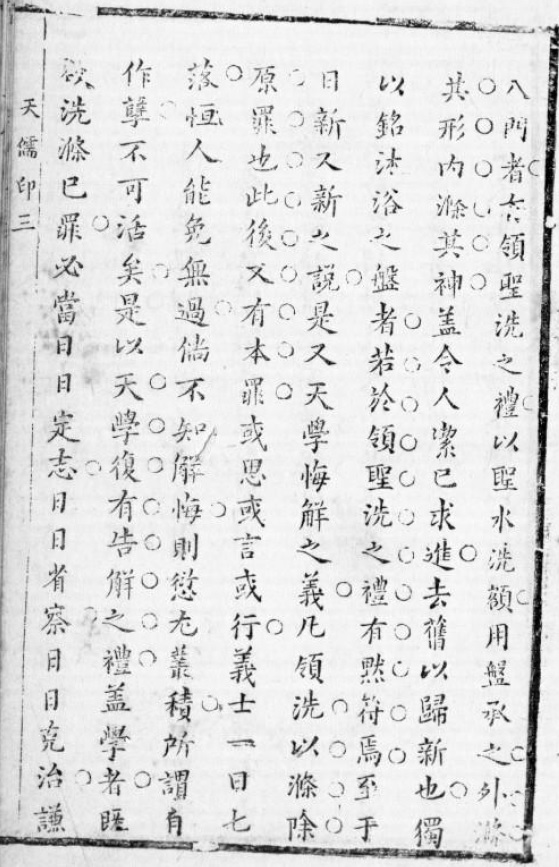

2-1. 2-1-1. 다음은, 우리나라 조선에서, 임금 정조의 승하 그 다음 해인 1801년에 발생한 신유박해 문초 기록인 "추안 급 국안"에서 중국인인 사제 주문모 신부님(1752-1801년)의 문초 기록에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1801_추안_급_국안/제25권_3월_15일_주문모_심문_기록_제200-224쪽.htm (발췌 시작)

세례_in_1801_추안_급_국안_제25권_3월_15일_주문모_심문_기록_제222쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽에서 세 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

"欲受洗禮"[욕수세례, 즉, 세례(洗禮)를 받고자(受) 욕망하다(欲)]라는 한문 표현이 있음에 반드시 주목하십시오.

2-1-2. 바로 위의 제2-1-1항에 발췌된 바에서, "洗禮"(세례)가, 1801년 당시에 우리나라 조선의 천주교회 안에서, "領洗"(영세)와 동일한 의미로 이미 사용되고 있었는지의 여부를 실증적으로(positively) 판단하기 위하여, (i) 권철신 및 주문모 신부님으로부터 교리 교육을 받은 후에 주문모 신부님으로부터 또한 "영세"를 받은 양반 집안 출신인 김건순(金建淳, 1776-1801년)과 (ii) 이희영(李喜英)의 대질 심문이 기록되어 있는, 다음에 발췌된, 이희영(李喜英)의 심문 기록을 들여다보도록 하겠습니다:

(발췌 시작)

수영세_수세_in_1801_추안_급_국안_제25권_3월_15일_이희영_심문_기록_제251쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)[受領洗]과 세 번째 열[受洗]을 보라. (이상, 발췌 끝)

2-1-3. 위의 제2-1-1항과 제2-1-2항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바로부터, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다: (이 글의 결론 1) 위의 제2-1-1항에서 주문모 신부님이 "欲受洗禮"라고 말씀하신 바와, 권철신 및 주문모 신부님으로부터 교리 교육을 받은 김건순(金建淳, 1776-1801년)이 "受領洗"라고 말한 부분을 정밀하게 비교/검토하면, 주문모 신부님이 발씀하신 "洗禮"(세례)란 곧 "領洗"(영세)를 말함을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 2-1-3: (1) 그리고 위의 제2-1-2항에 제시된 출처에 접속하고 들어가 잘 살펴보면, 심문 중에, "受領洗"(수영세, 즉, 영세를 받음)라는 표현 대신에, 또한 "受洗"(수세, 즉, 물로 씻음을 받음)라는 표현이 사용되고 있음을 확인할 수 있습니다.

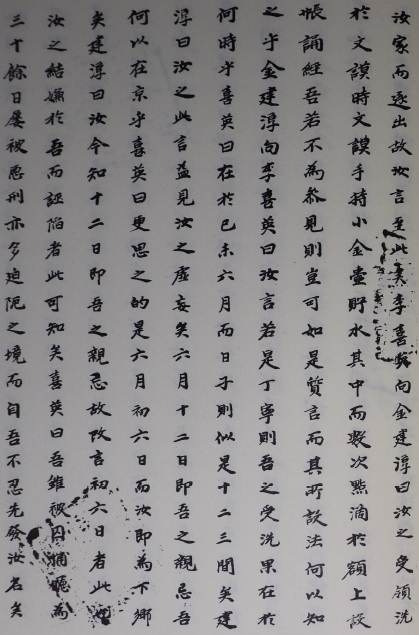

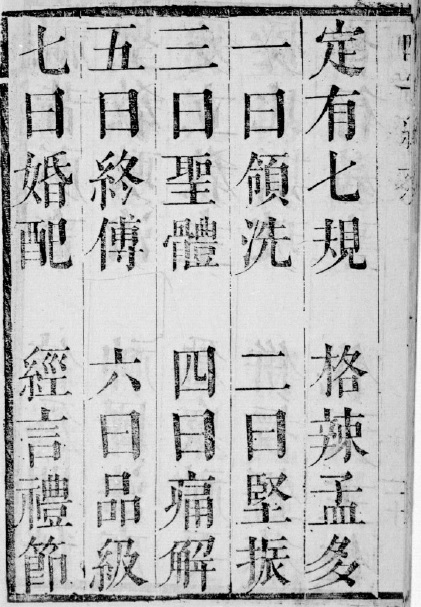

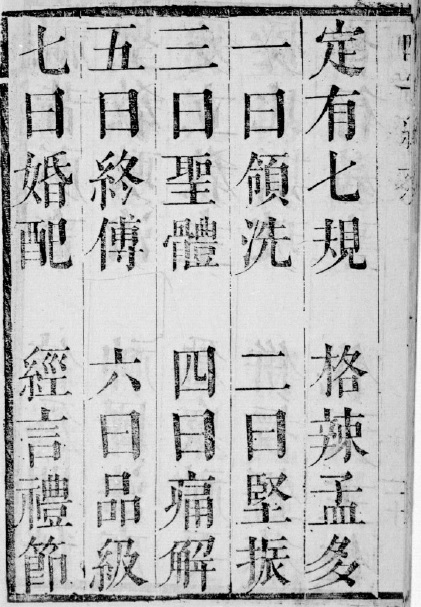

(2) 다른 한편으로, 다음은 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년) 등에 의하여 저술되어 1642년에 초간된 "천주성교4자경문"에서 발췌된 바인데, 천주교회의 7성사들을 성경이 말하는 [7개의] "禮節"(예절)이라고 명기하고 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1642_천주성교4자경문.htm (발췌 시작) 천주성교4자경문_정유7규_26-36 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 7성사를 제정하셨다는 내용이 있음]. [(2016년 8월 29일) 주: 제21쪽에 "영세", "견진", "성체", "통해", "종부", "품급", "혼배", "영성수", "입교", "아리산"(즉, 올리브 산) 등의 표현들이 사용되고 있음, 제22쪽에 예수님의 승천 후 성부 오른편에 앉아 계심도 언급되고 있음. 제23쪽에 천국[즉, 하늘 나라(the kingdom of heaven)]을 위하여 일하시고자, 예수께서 재림하시어 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 것임도 언급되고 있음. 제23쪽-24쪽에 승천 10일 후인 오순절 성령강림도 언급되고 있음. 제24쪽에 배반자 유다가 악도로 언급되고 있음. 제25쪽에 "지당", "액낙격(阿諾格)" = "천주강생인의", 상권_제3장_여덕아국_항존천학진전_12-13 에서 언급되고 있는 "액낙", 즉, 에녹(Enoch), (주: "격" 낱글자는 4자성구 형식을 맞추려고 추가된 허사인 듯)과 "액리아(阨里亞)" = 엘리야가 언급되고 있음 [주: 이들 두 분은 살아있는 상태에서 천상으로 들어올림 받았음(창세 5,24; 2열왕 2,1-12 참조)]. 제32쪽에서 "교화황"(즉, 교황)이라는 용어가 사용되고 있음].

경언례절_in_1642_천주성교4자경문_정유7규_제20b쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

(3) 특히, 많이 부족한 죄인인 필자가 바로 위의 제(2)항에 발췌된 "천주성교4자경문"을 제시하는 이유는, 예를 들어, 이 책이, "성교절요"와 함께, 1850년대에 초판된 개신교회 측의, 소위 말하는 대표역본/위판역본 "신약 성경"의 저자들에 포함되는 "묵해노인",(*) 즉, 영국 출신의 개신교회 측의 선교사 Medhurst의 중국 상해 소재 인쇄소 묵해서관의 장서목록에 포함되어 있는 것으로 보아, 비록 이 책이 1642년에 초간되었으나, 1850년대까지 잘 보존되고 전달되어 중국 본토 내에서 널리 읽혔음이 분명하기 때문입니다.

----- (*) 다음의 주소에 접속하면, 이에 대한 더 자세한 내용의 글을 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2208.htm <----- 필독 권고 ----- (이상, 게시자 주 2-1-3 끝)

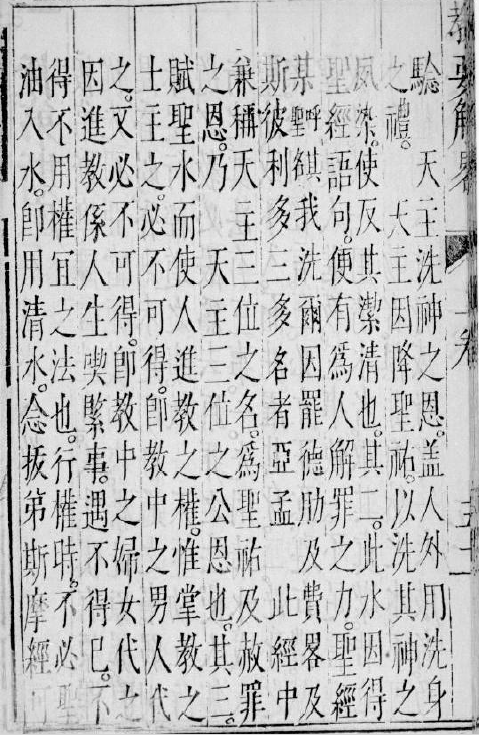

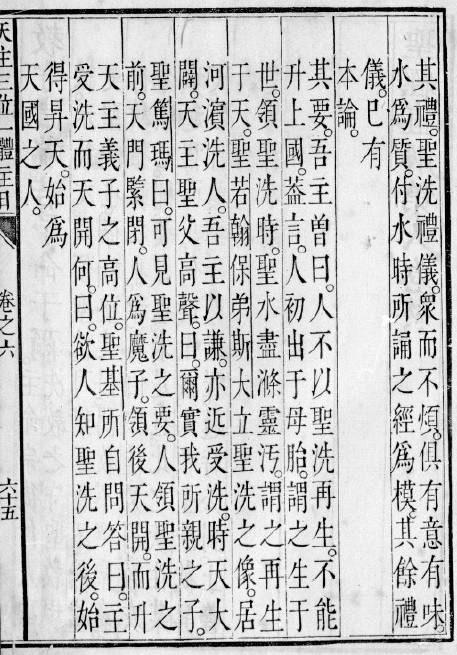

2-2. 2-2-0. 다른 한편으로, 다음은, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 알퐁소 바뇨니 신부님(1582-1649년) 등에 의하여 저술되어 1615년에 초간된 "교요해략", 권지상에서 발췌된 바인데, "洗身之禮"(세신지례)라는 표현이 사용되고 있음을 확인합니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1566-1640_알퐁소_바뇨니/1615_교요해략.htm (발췌 시작) 교요해략_권지상_7_액격륵서아살격랄맹다유7_56-66 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 액격륵서아 = [라틴어] eccelesia, 즉, 교회, 살격랄맹다 = [라틴어] Sacramentum, 즉 성사(Saccrament); 7성사들과 그 해설들이 주어지고 있음. 다음의 일곱 성사들의 명칭들이 본문 중에서 소제목으로 라틴어 음역 용어들로 표기되어 있다는 생각이며, 여기에 제시된 바와 마찬가지의 순서대로 나열하면 다음과 같음: 1. 세례성사, 2. 견진성사, 3. 성체성사, 4. 고해성사, 5. 병자성사, 6. 신품성사, 7. 혼배성사] [(2017년 3월 8일) 주: 6. 신품성사 해설에서, "품급"(즉, 신품), "비사파"(즉, Bishop), "살책아탁덕"(즉, 전법사, 즉, 전도사),(*) "미살(米撒)"(즉, 미사) 등의 음역 용어들이 사용되고 있음. (*) 한국고전번역DB 제공의 다음의 주소에 접속하면, 이것을 알 수 있음: http://db.itkc.or.kr/itkcdb/text/nodeViewIframe.jsp?bizName=MK&seojiId=kc_mk_h010&gunchaId=av010&muncheId=02&finId=002 ] [(2017년 8월 12일) 주: 4. 고해성사에 대한 해설(제54쪽 뒷면)에서, "諸聖相通功" 대신에, "聖神相通功"이라는 표현을 본문과 각주에서 각각 한 번씩 여전히 사용되고 있음.] [(2017년 9월 30일) 주: 1. 세례성사에 대한 해설(제51쪽)에서 "원죄" 라는 차용 번역 용어가 사용되고 있음. 살격랄맹다해략에서, 라틴어 단어 "Symbolus"의 음역 단어인 "성박록" 대신에, "신경"이라는 번역 용어가 갑자기, 아무런 설명 없이, 사용되고 있음.][(2020년6월22일) 제49b쪽 "교중소위(教中所謂)"]

세신지례_in_교요해략_권지상_7_액격륵서아살격랄맹다유7_제51b쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)부터 읽도록 하라. (이상, 발췌 끝)

(이 글의 결론 2) 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 알퐁소 바뇨니 신부님(1582-1649년)에 의하여 저술되어 1615년에 초간된 "교요해략"를 학습한 한문 문화권 천주교 신자들 중에서, "洗身之禮"를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-2-1. 다음은, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년) 등에 의하여 저술된 "구탁일초", 1630년 11월 삭일에서 발췌된 바입니다:

출처: 구탁일초 권지1 (발췌 시작)

영세지례_in_1630년_11월_삭일_구탁일초_권1_제15b쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽에서 첫 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

출처: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=820486#p280 (발췌 시작) 司鐸曰: 吾主未降生之前,凡孩童八日,必奉獻天主,行禮而命名焉。即吾主降生第八日,亦遵依古禮,奉獻於天主罷德肋,斯即蒙恩之路也。若已降生後,定為領洗之禮。洗滌原罪,其蒙恩又不待言矣。 (이상, 발췌 끝)

(이 글의 결론 3) 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 바로 위에 발췌된 바를 읽은 한문 문화권 내의 천주교 신자들 중에서, "領洗之禮"를 줄여서 洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

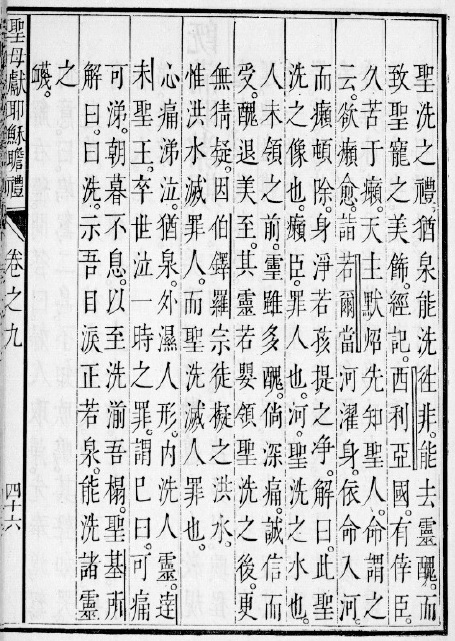

2-2-2. 다음은, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 주니오르 디아스 신부님(1582-1649년) 등에 의하여 저술되어 1636-1642년에 초간된 "천주강생성경직해"에서 발췌된 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1574-1659_엠마누엘_주니오르_디아스/1636_천주강생성경직해.htm 2-2-2-1. (발췌 시작) "천주강생성경직해". 권6_60_천주3위1체주일_389-395 (<--- 여기를 클릭하십시오) [Feast of the Most Holy Trinity (First Sunday after Pentecost), 마태오 복음서 28,18-20(1969년에 개정된 지금의 전례력에 있어, 가해 주님 승천 대축일 복음 말씀)] [(2017년 1월 4일) 주: 성 기소 = 성 요한 크리소스토모; "천주의자(義子)" = "하느님의 입양 자식"이라는 번역 용어가 마태오 복음서 28,19의 잠의 각주에서 한 번 사용되고 있음. 이 잠의 내용은, 세례/영세의 의미와 그 예식 전반에 대한 설명을 하고 있고, 또한 세례를 받음으로써, "천주의자(義子)" = "하느님의 입양 자식"의 지위에 오른다는 내용임. 이에 대한 더 자세한 내용은 다음에 있는 졸글에 있으니 꼭 읽도록 하라: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1744.htm (<--- 필독 권고).]

성세례의_in_1636_성경직해_권6_60_천주3위1체주일_제65a쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

(이 글의 결론 4) 따라서, 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 바로 위에 발췌된 바를 읽은 한문 문화권 내의 천주교 신자들 중에서, 바로 이 례(其禮), 즉, "聖洗禮儀"('성스러운, 물로 씻음'이라는 예의)를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-2-2-2. (발췌 시작) "천주강생성경직해", 권9_43_성모왕헌야소or성모헌야소우주당첨례_154-160 (<--- 여기를 클릭하십시오) [2월2일,(*) 루카 복음서 2,22-32(1969년에 개정된 지금의 전례력에 있어, 매년 12월 29일 복음 말씀)] [(2017년 1월 17일) 주: 요즈음 "정결례"로 불리는 구약의 예식을 잠에서 "육구(肉軀)지례"로 부르고 있음.] [(2017년 12월 23일) (*) 게시자 주: 매년 동일한, 16세기 중반에 확정된 트리엔트 전례력에 있어 [매년 그 경축 양력] 날짜가 고정된 축일들에 대한 정보는 "미살경전" 제5쪽에 수록된 "주년불이동첨례표"를 따랐음.]

성세지례_in_1642_성경직해_권9_43_성모왕헌야소or성모헌야소우주당첨례_제46a쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

(이 글의 결론 5) 따라서, 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 바로 위에 발췌된 바를 읽은 한문 문화권 내의 천주교 신자들 중에서 "聖洗之禮"('성스러운, 물로 씻음'이라는 예의)를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 2-2-2: (1) 다음의 주소에 접속하면, 이벽 성조의 "성교요지"의 내용 출처 및 자구 출처인 한문본 천주교 문헌들에 포함되는 "천주강생성경직해"는 우리나라 조선의 임금 정조의 친부인 사도세자(1735-1762년 음력 윤 5월 21일)가 입수하여 읽은 책들의 목록에 포함되어 있었음을 확인할 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1807.htm <----- 필독 권고

(2) "聖洗"와 "禮儀"의 복합 명사인 "聖洗禮儀"('성스러운, 물로 씻음'이라는 예의)를 줄여서, 한 개의 명사인, "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 것은, 위의 제2-1항에서 실증적으로(positively) 고찰하였듯이, 그리 어려운 일이 아니고 그리고, 한문 어법에 있어, 아무런 문제가 없음에 또한 주목하라.

(3) "聖洗之禮"('성스러운 물로, 씻음'이라는 예의)를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 것은, 위의 제2-1항에서 실증적으로(positively) 고찰하였듯이, 그리 어려운 일이 아니고 그리고, 한문 어법에 있어, 아무런 문제가 없음에 또한 주목하라. (이상, 게시자 주 2-2-2 끝)

2-2-3. 다음은, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년) 등에 의하여 저술되어 1640년에 초간된 "천주강생인의", 하권, 제18장에서 발췌된 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1640_천주강생인의.htm (발췌 시작) 천주강생인의_하권_제18장_강생지은_시어만방_대어화성천지_44-44 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: "원죄", "영세" 등이 언급되고 있음] [(2017년 1월 2일) 주: "신망애3덕", "원죄", "영세지례", "승천" 등의 번역 용어들이 사용되고 있음.]

영세지례_in_1640_천주강생인의_하권_제18장_강생지은_시어만방_대어화성천지_제15a.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 세 번째 열(column)을 보라. (이상, 발췌 끝)

출처: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=449105#p56 (유관 부분 발췌 시작) 曰。吾主未降生之前。古禮凡孩童初生八日。必奉獻天主行禮。以除其原罪。斯即蒙恩之路也。若降生後定為領洗之禮。洗滌原罪。其蒙恩又不待言矣。總之古今萬民。其升天有路者。不專靠自己功德。全賴吾主救贖之洪恩。古聖有云。吾主降生之恩。更大於化成天地。正謂此也。 (이상, 발췌 끝)

(이 글의 결론 6) 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 바로 위에 발췌된 바를 읽은 한문 문화권 내의 천주교 신자들 중에서, "領洗之禮"를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

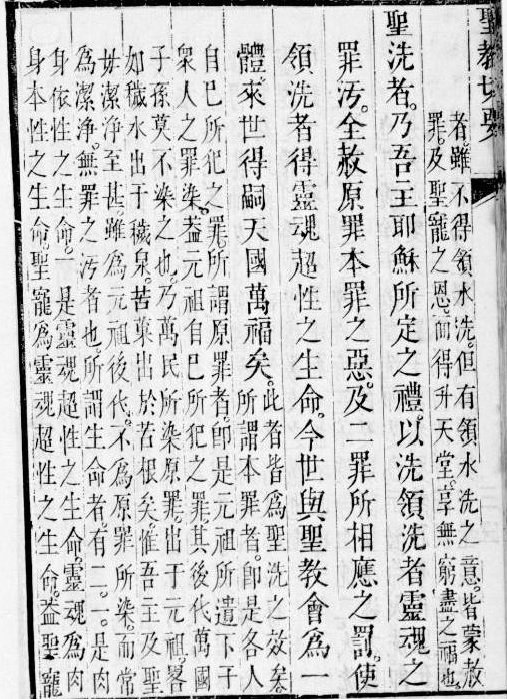

2-2-4. 다음은, 중국 본토에 선교사로 파견된 프란치스코회 소속의 안토니오 신부님(1602-1669년)에 의하여 저술되어 1664년에 초간된 것으로 알려진, "천유인"에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1602-1669_안토니오_데_산타_마리아_까발레로/1664_상호경_천유인.htm (발췌 시작)

영성세지례_in_1664_상호경_천유인_제3a쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 첫 번째 열(column) 및 세 번째 열을 보라. (이상, 발췌 끝)

출처: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&res=804348&searchu=%E9%A0%98%E8%81%96%E6%B4%97%E4%B9%8B%E7%A6%AE (유관 부분 발췌 시작) 天學定初入門者,有領聖洗之禮。以聖水洗額,用盤承之,外滌其形,內滌其神。蓋令人潔己求進,去舊以歸新也。獨以銘沐浴之盤者,若於領聖洗之禮有默符焉。 (이상, 발췌 끝)

(이 글의 결론 7) 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 바로 위에 발췌된 바를 읽은 한문 문화권 천주교 신자들 중에서, "聖洗之禮"를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-2-5. 다음은, 중국 본토에 선교사로 파견된 오사정회(아우구스티노회) 소속의 오르티즈 신부(1668-1742년)에 의하여 저술되어 1705년에 초간된, "성교절요"에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1668-1742_토마스_오르티즈/1705_성교절요.htm (발췌 시작) 성교절요_6_성사지적&부록_37-69 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 여기서 7성사에 대한 해설이 주어지고 있는데, 특히, 신품성사에 대한 해설의 각주에서, "이 성사라는 적(迹, mystery)은 중인(衆人, laymen)들이 가히 받는(領) 바에 속하지 않으며, 이러한 까닭으로 [이 성사에 대하여 더 이상] 분명하게 해설하지 않느니라"라는 언급이 제일 마지막에 주어져 있음.]

성세_in_성사지적_in_1705_성교절요_6_성사지적&부록_제33b쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 오른쪽에서 두 번째 열(column)부터 읽도록 하라. "성세(聖洗)가 오주 야소께서 정한 예(禮)"이라는 설명을 제시하고 있음. (이상, 발췌 끝)

(이 글의 결론 8) 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 바로 위에 발췌된 바를 읽은 한문 문화권 천주교 신자들 중에서, "聖洗之禮"를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

3. 본글의 중간 결론들

3-1. (이 글의 결론 1)부터 (이 글의 결론 8)까지는 위의 제2항에 있습니다:

2-1-3항: (이 글의 결론 1) 위의 제2-1-1항에서 주문모 신부님이 "欲受洗禮"라고 말씀하신 바와, 권철신 및 주문모 신부님으로부터 교리 교육을 받은 김건순(金建淳, 1776-1801년)이 "受領洗"라고 말한 부분을 정밀하게 비교/검토하면, 주문모 신부님이 발씀하신 "洗禮"(세례)란 곧 "領洗"(영세)를 말함을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 2-1-3: (1) 그리고 위의 제2-1-2항에 제시된 출처에 접속하고 들어가 잘 살펴보면, 심문 중에, "受領洗"(수영세, 즉, 영세를 받음)라는 표현 대신에, 또한 "受洗"(수세, 즉, 물로 씻음을 받음)라는 표현이 사용되고 있음을 확인할 수 있습니다.

(2) 다른 한편으로, 다음은 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 줄리오 알레니 신부님(1582-1649년) 등에 의하여 저술되어 1642년에 초간된 "천주성교4자경문"에서 발췌된 바인데, 천주교회의 7성사들을 성경이 말하는 [7개의] "禮節"(예절)이라고 명기하고 있습니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1582-1649_쥬리오_아레니/1642_천주성교4자경문.htm (발췌 시작) 천주성교4자경문_정유7규_26-36 (<--- 여기를 클릭하십시오) [주: 7성사를 제정하셨다는 내용이 있음]. [(2016년 8월 29일) 주: 제21쪽에 "영세", "견진", "성체", "통해", "종부", "품급", "혼배", "영성수", "입교", "아리산"(즉, 올리브 산) 등의 표현들이 사용되고 있음, 제22쪽에 예수님의 승천 후 성부 오른편에 앉아 계심도 언급되고 있음. 제23쪽에 천국[즉, 하늘 나라(the kingdom of heaven)]을 위하여 일하시고자, 예수께서 재림하시어 살아있는 자와 죽은 자를 심판하실 것임도 언급되고 있음. 제23쪽-24쪽에 승천 10일 후인 오순절 성령강림도 언급되고 있음. 제24쪽에 배반자 유다가 악도로 언급되고 있음. 제25쪽에 "지당", "액낙격(阿諾格)" = "천주강생인의", 상권_제3장_여덕아국_항존천학진전_12-13 에서 언급되고 있는 "액낙", 즉, 에녹(Enoch), (주: "격" 낱글자는 4자성구 형식을 맞추려고 추가된 허사인 듯)과 "액리아(阨里亞)" = 엘리야가 언급되고 있음 [주: 이들 두 분은 살아있는 상태에서 천상으로 들어올림 받았음(창세 5,24; 2열왕 2,1-12 참조)]. 제32쪽에서 "교화황"(즉, 교황)이라는 용어가 사용되고 있음].

경언례절_in_1642_천주성교4자경문_정유7규_제20b쪽.jpg (이상, 발췌 끝)

(3) 특히, 많이 부족한 죄인인 필자가 바로 위의 제(2)항에 발췌된 "천주성교4자경문"을 제시하는 이유는, 예를 들어, 이 책이, "성교절요"와 함께, 1850년대에 초판된 개신교회 측의, 소위 말하는 대표역본/위판역본 "신약 성경"의 저자들에 포함되는 "묵해노인",(*) 즉, 영국 출신의 개신교회 측의 선교사 Medhurst의 중국 상해 소재 인쇄소 묵해서관의 장서목록에 포함되어 있는 것으로 보아, 비록 이 책이 1642년에 초간되었으나, 1850년대까지 잘 보존되고 전달되어 중국 본토 내에서 널리 읽혔음이 분명하기 때문입니다.

----- (*) 다음의 주소에 접속하면, 이에 대한 더 자세한 내용의 글을 읽을 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2208.htm <----- 필독 권고 ----- (이상, 게시자 주 2-1-3 끝)

2-2-0항: (이 글의 결론 2) 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 알퐁소 바뇨니 신부님(1582-1649년)에 의하여 저술되어 1615년에 초간된 "교요해략"를 학습한 한문 문화권 천주교 신자들 중에서, "洗身之禮"를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-2-1항 및 2-2-3항: (이 글의 결론 3) 및 (이 글의 결론 5) 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 바로 위에 발췌된 바를 읽은 한문 문화권 내의 천주교 신자들 중에서, "領洗之禮"를 줄여서 洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

2-2-2항: (이 글의 결론 4) 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 바로 위에 발췌된 바를 읽은 한문 문화권 내의 천주교 신자들 중에서, 바로 이 례(其禮), 즉, "聖洗禮儀"('성스러운, 물로 씻음'이라는 예의)를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 5) 따라서, 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 바로 위에 발췌된 바를 읽은 한문 문화권 내의 천주교 신자들 중에서 "聖洗之禮"('성스러운, 물로 씻음'이라는 예의)를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

게시자 주 2-2-2: (1) 다음의 주소에 접속하면, 이벽 성조의 "성교요지"의 내용 출처 및 자구 출처인 한문본 천주교 문헌들에 포함되는 "천주강생성경직해"는 우리나라 조선의 임금 정조의 친부인 사도세자(1735-1762년 음력 윤 5월 21일)가 입수하여 읽은 책들의 목록에 포함되어 있었음을 확인할 수 있다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/1807.htm <----- 필독 권고

(2) "聖洗"와 "禮儀"의 복합 명사인 "聖洗禮儀"('성스러운, 물로 씻음'이라는 예의)를 줄여서, 한 개의 명사인, "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 것은, 위의 제2-1항에서 실증적으로(positively) 고찰하였듯이, 그리 어려운 일이 아니고 그리고, 한문 어법에 있어, 아무런 문제가 없음에 또한 주목하라.

(3) "聖洗之禮"('성스러운, 물로 씻음'이라는 예의)를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 것은, 위의 제2-1항에서 실증적으로(positively) 고찰하였듯이, 그리 어려운 일이 아니고 그리고, 한문 어법에 있어, 아무런 문제가 없음에 또한 주목하라. (이상, 게시자 주 2-2-2 끝)

2-2-4항 및 제2-2-5항: (이 글의 결론 7) 및 (이 글의 결론 8) 따라서, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기에, 바로 위에 발췌된 바를 읽은 한문 문화권 천주교 신자들 중에서, "聖洗之禮"를 줄여서 "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)로 표기하는 자들이 이미 있었을 수도 있음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

3-2. 바로 위의 제2항에서 실증적으로(positively) 고찰한 바들로부터 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다.

(이 글의 결론 9) 위의 제2항에서 고찰한 바들로부터, 우리나라 조선에 선교사로 파견된 중국인인 주문모 신부님(1752-1801년)께서는, "洗禮"(세례, 즉, '물로 씻음'이라는 예의)라는 표현을 사용한 분임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

3-3. 바로 위의 제3-2항에 있는 (이 글의 결론 9)의 한 개의 따름 정리(a corollary)로서, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 10) 아무리 늦더라도, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기인 18세기 말에 이르면, 중국의 천주교 신자(주: 여기에는 성직자들도 또한 포함됨)들 및 우리나라 조선의 천주교 신자들 사이에서, "領洗"(영세)라는 용어와 동일한 의미를 가지는, "洗禮"(세례)라는 번역 용어가 이미 사용되고 있었음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

3-4. 위의 제2-2-0항에 있는 (이 글의 결론 2)의 한 개의 따름 정리(a corollary)로서, 다음의 결론을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 11) 선구자인 세례자 요한(John the baptist)의 활동에 대한 우리말본 신약 성경 본문에서 또한 사용되는 "洗禮"(세례)라는 번역 용어는, 그 자구적 의미(literal sense)에 있어, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 알퐁소 바뇨니 신부님(1582-1649년)에 의하여 저술되어 1615년에 초간된 "교요해략"에서 처음으로/최초로 사용된 "洗身之禮"의 한 개의 약어(略語)임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

[내용 추가 일자: 2021년 6월 7일] 3-5. 그런데, 예를 들어 다음의 주소에 접속하면, "洗禮"(세례)라는 번역 용어가, (i) 한문 문화권 천주교회의, "洗身之禮"의 한 개의 약어(略語)[출처: 1615년 "교요해략"]로서 신조어 번역 용어, 혹은 (ii) 1583년 이전에 중국 본토에서 이미 사용되고 있는 한자 단어의 차용(借用)된 번역 용어, 이들 둘 중의 하나임을 의미하는, "사고전서"에 수록된, 秦惠田(1702~1764년)에 의하여 저술된 "五禮通考"(오례통고) 중의 유관 부분을 읽을 수 있습니다. 왜냐하면 "洗禮"(세례)라는 단어가, 1583년과 그 이후에 중국 본토에 예수회 소속의 신부님들이 진출한 이후의 시기인, 18세기 후반인 1762년에 출판된 이 책에서 사용되고 있기 때문입니다.

출처 1: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=622000 출처 2: https://zh.wikisource.org/wiki/五禮通考_(四庫全書本)/卷119 [五禮通考 (四庫全書本)/卷119] (출처 2로부터 발췌 시작) 元張顔釋奠儀注序禮曰皮弁祭菜示敬道也禮書殘缺釋奠釋菜名義徒存儀文無考唐開元禮彷彿儀禮饋食篇莭文為詳朱文公謂政和新儀差錯獨於開元禮有取申明至於再三竟格不下身沒之後郡邑放而行之能通其義者尠矣中原文物肇開四方取則舍魯奚適闕里昔罹兵革宫室荆榛盖二十年牲殺器皿衣服不備勢使然也而儀章度數固多可議者象設非古也開元禮猶云設席是無象也髙臺巍坐而席地之禮不可見帶劍秦漢冠服之飾也開元禮朝㑹猶有解劍之席冕服挾劍未之有聞二者之失所從來久矣神位西坐東向尸位也配位東坐西向主人位也自尸禮廢禮家謂自内出者無匹不行自外至者無主不止故立神以配而為主焉開元以後遷神位南面配位猶故也進顔孟南向參列如浮圗老子宫者孔氏祖庭廣記謂金大定十四年所行何所稽乎楹間兩階五齊三酒以四代之器為備物之享也列數瓦缶果為何説尸尊不就洗禮也登罍爵於 (이상, 발췌 끝)

게시자 주 3-5: (1) 이번 항에서 말씀드리는 바는, 다음의 파란색칠을 한 굵은 글자들을 클릭하면 확인할 수 있는 구글 검색 결과들로부터 찾아낸 것입니다: "洗禮" site:ctext.org <----- 여기를 클릭하여 필히 확인하라 "五禮" "洗禮" site:ctext.org <----- 여기를 클릭하여 필히 확인하라 (2) 그리고 다음의 주소에 접속하면, "五禮通考"(오례통고)가, 이 책의 저자인 秦惠田(1702~1764년)에 의하여, 1762년에 초간되었음을 알 수 있습니다: http://www.chinaknowledge.de/Literature/Historiography/wulitongkao.html ["五禮通考"]

참고 자료: https://www.tctcc.taipei/zh-tw/C/resources/classic/20/324.htm?2

(3) 이어지는 제4항에서는, 바로 위의 제3-5항에서 지적한 바를 최종적으로 규명하도록 하겠습니다. [이상, 2021년 6월 7일자 내용 추가 끝]

[내용 추가 일자: 2021년 6월 8일] 4. 본글의 최종 결론들

4-0. 지금까지, 위의 제2항과 제3항에서 "洗禮"(세례)라는 한자 단어가 한문 문화권 내의 천주교회의 고유한 번역 용어일 수도 있음에 대하여, 실증적으로(positively), 고찰하였습니다. 이번 항에서는, 지금까지의 고찰이 유의미함을 또한 실증적으로(positively) 및 결정적으로(definitely) 입증/고증하도록 하겠습니다.

게시자 주 4-0: 많이 부족한 죄인인 필자가 본글을 작성함에 있어, 찾아내기 위하여 가장 많은 시간을 할애하였고 힘들었던 부분 쪽으로, 즉, 바로 아래의 제4-1항에 제시한 결정적인 한문본 천주교 문헌 쪽으로, 이제 진입합니다.

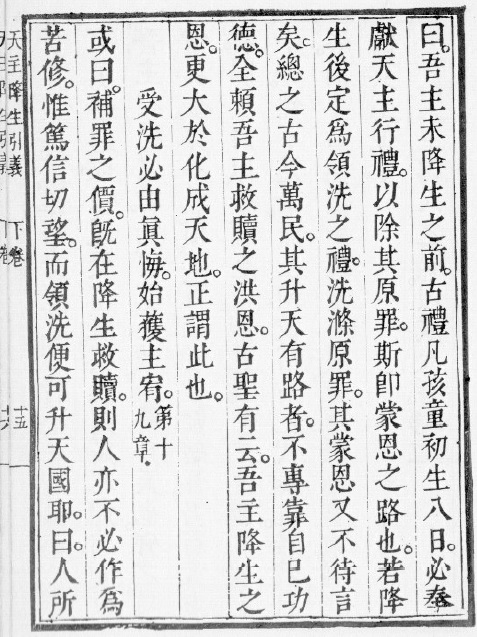

4-1. 다음은, 중국 본토에 선교사로 파견된 예수회 소속의 프랑수아 드 루주몽 신부님(FRANÇOIS DE ROUGEMONT, 魯日滿, 1624-1676년)에 의하여 바로잡아져(訂) 1670년경에 출판된, "요리6단"으로 시작하는 소잭자에 포함된, "영세전후지례"에서 발췌한 바입니다:

출처: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/cb/1624-1676_프랑수아_드_루주몽/1670_요리6단_외.htm (발췌 시작)

수세례_in_영세전후지례_in_1670_요리6단_외_제14쪽.jpg

게시자 주: 바로 위에 발췌된 바에서, 왼쪽 여백 상단을 보라. "受洗禮"(수세례)라는 표기가 부착되어 있음을 확인한다. (이상, 발췌 끝)

(이 글의 결론 12) 바로 위에 발췌된 바에 의하여, 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기인, 아무리 늦더라도 1670년경에, "洗禮"(세례)라는 용어가, 중국에 선교사로 파견된 예수회 소속의 프랑수아 드 루주몽 신부님(1624-1676년)에 의하여 바로잡아져(訂) 출판된, "요리6단"으로 시작하는 소잭자에 포함된, "영세전후지례"에서 사용되었음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. (이상, 발췌 끝)

4-2. 4-2-1. 다른 한편으로, 다음의 검색 결과들로부터, "洗禮"(세례)라는 한 개의 단어(單語)가 이들 문헌들에서 전혀 사용되지 않아 왔음을 알 수 있습니다:

(시어(詩語)/단어(單語) 분석 제1단계) "Chinese Text Project" 홈페이지 제공의 대단히 방대한 분량의 한문 문헌들에 대한 다음의 용례 분석에 의하면, 洗禮 는 한 단어/숙어로서 사용되지 않아 왔음: https://ctext.org/pre-qin-and-han?searchu=%E6%B4%97%E7%A6%AE 0 https://ctext.org/post-han?searchu=%E6%B4%97%E7%A6%AE 0

(시어(詩語)/단어(單語) 분석 제2단계) 그리고 이 인접한 洗禮라는 표현이, 한 개의 단어(單語)인 시어(詩語)로 사용되지 않아 왔음은, 다음의 주소에 접속하여 이 표현을 검색함으로써 확인할 수 있다: http://sou-yun.com/QueryPoem.aspx

(시어(詩語)/단어(單語) 분석 제3단계) 다음은 "한어대사전"에 주어진 洗禮 에 대한 설명 전문인데, 단지 이 단어가 그리스도교 용어임을 밝히고 있다:

(발췌 시작) 洗禮

(洗禮,洗礼) 1.基督教的入教儀式。主禮者口誦經文,把水滴在受洗人的額上,或將受洗人身體浸在水裡,表示赦免入教者的“原罪”和“本罪”,並賦予“恩寵”和“印號”,使其成為教徒。 《人民日報》1981.3.6:“﹝傅連暲﹞還在襁褓之中,就由父母抱着接受洗禮,成了基督教徒。” 2.比喻教育和熏陶。 沈從文《主婦集‧大小阮》:“我是個受科學洗禮的人,不相信瞎子知道我的事情。” 臧克家《有的人死了,他還活着》:“那時,我是一個中學生,受到‘五四’新文化運動的洗禮,開始接觸新文藝,對魯迅先生很崇敬。” 3.比喻鍛煉和考驗。 柯岩《奇异的書簡‧陽光和風雨譜寫的歌》:“這些八九歲就參加了革命的孩子曾受過解放戰爭和土改風暴的戰鬥洗禮。” 王群生《奇妙的旅程》:“她在朝鮮戰地經歷過炮火洗禮。” 峻青《秋色賦‧夜宿靈山》:“在那光禿禿的褐紅色的山坡上,哪一寸土地,哪一塊石頭,沒有經過戰火的洗禮。” (이상, 발췌 끝)

4-2-2. 그리고 또한, 필자가 직접 확인한 바에 의하면, "한한대사전", 제8권, 제344쪽에, "洗禮"(세례)라는 표제어 자체가 수록되지 않았는데, 그 이유는 이 단어가 한문 문화권의 대단히 방대한 분량의 전통적 한문 문헌들에서 사용된 적이 없었기 때문일 것입니다.

4-3. 따라서, (이 글의 결론 12) 및 바로 위의 제4-2항에서 고찰한 바들의 따름 정리(corollaries)들로서, 다음의 결론들을 도출할 수 있다는 생각입니다:

(이 글의 결론 13) 개신교회 측의 첫 번째 선교사가 중국 본토에 입국한 해인 1807년 이전의 시기인, 아무리 늦더라도, 1670년경에 이르면, "洗禮"(세례)라는 용어가 한문 문화권 천주교회 내에서 사용되기 시작한, 천주교회의 한 개의 고유한 신조어 번역 용어임을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다.

(이 글의 결론 14) "사고전서"에 수록된,1762년에 초간된 "五禮通考"(오례통고)의 저자 秦惠田(1702~1764년)은, 당시의 중국 본토의 천주교 신자들이 이미 사용해 온 "洗禮"라는 천주교회의 고유한 신조어 번역 용어를, 자신의 책인 "五禮通考"(오례통고)의 본문을 저술하면서 도입하여 사용하였음을, 이 글의 한 개의 결론으로서 도출합니다. [이상, 2021년 6월 8일자 내용 추가 끝]

[내용 추가 일자: 2021년 6월 12일] 4-4. 질문 3: 특히 교회사학 연구자들이 할 만한 질문입니다만, 그렇다면, (i) 주문모 신부님께서 1801년경에 "受洗禮"(수세례)라는 표현을 사용한 것과, (ii) 프랑수아 드 루주몽 신부님(FRANÇOIS DE ROUGEMONT, 魯日滿, 1624-1676년)에 의하여 바로잡아져(訂) 1670년경에 출판된, "요리6단"으로 시작하는 소잭자에 포함된, "영세전후지례"에서 "受洗禮"(수세례)라는 표현을 사용한 것은, 역사에 있어 단순한 우연이었을까요?, 즉, 아무런 인과 관계가 없었을까요?

질문 3에 대한 간단한 답변; 결코 그렇지 않았다는 생각입니다. 왜냐하면, 주문모 신부님(1752-1801년)의, 집안 대대로 살아온, 고향인, 중국 강남, 소주, 곤산현은, 많이 부족한 죄인인 필자가 읽은 다른 자료들에 의하면, 일찌기 프랑수아 드 루주몽 신부님(FRANÇOIS DE ROUGEMONT, 魯日滿, 1624-1676년)이 1658년말 쯤에 중국 마카오(즉, 오문)에 도착 직후에 중국 본토로 진출한 지역, 즉, 루주몽 신부님의 주된 선교 지역인 소주에, 중요하게, 포함되기 때문입니다. 비록 루주몽 신부님께서 소주 지역에 개교를 하신 것은 아니지만, 소주 지역에서 루주몽 신부님께서 선교/전교/복음화 활동을 한 시기에, 특히, 소주 지역의 천주교 신자들의 숫자가, 괄목할 정도로, 많이 늘어났다고 알려져 있습니다.

본글에 이어지는 글에서는, 이와 관련하여 좀 더 들여다볼 생각을 하고 있습니다. [이상, 2021년 6월 12일자 내용 추가 끝]

[내용 추가 일자: 2021년 7월 1일] 게시자 주 4-4: 다음의 주소에 접속하면, 본글에 이어지는 졸글/논문[제목: 사학징의 말미에 기록된 오배례 의 출처와 기원은 루주몽 신부님의 요리6단 으로 시작하는 한문본 소책자 교리서에 수록된 것이며, 주문모 신부님이 우리나라 조선에 전달하였을 것이다; 게시일자: 2021-06-10]을 읽을 수 있습니다: http://ch.catholic.or.kr/pundang/4/soh/2223.htm <----- 바쁘지 않은 분들의 필독 권고 [이상, 2021년 7월 1일자 내용 추가 끝]

---------- 작성자: 교수 소순태 마태오 (Ph.D.) 작업에 소요된 시간: 약40시간 (여기에는, 신뢰할 수 있는 자료들의 발굴 및 내용 확인 포함) 0 494 3 |