인창동성당 게시판

|

8월14일 성 막시밀리아노 마리아 콜베 사제 순교자♬평화의 기도 |

|---|

|

축일:8월14일 성 막시밀리아노 마리아 콜베 사제 순교자, O.F.M.Conv. San Massimiliano Maria Kolbe Sacerdote e martire St. Maximilian Maria Kolbe Saint Maximilian Kolbe

막시밀리아노 마리아 콜베 성인! 그분의 고향은 지금 교황님인 요한 바오로 2세와 같은 폴란드입니다. 1894년에 태어나셨고, 후에 꼰벤뚜알프란치스꼬회에 입회하여 평생을 프란치스꼬의 제자로서 사셨습니다.

그분의 삶을 특징적으로 규정해 주는 두 이름들이 있습니다. 하나는 ’성모의 기사’이고, 또 다른 하나는 ’수감자(갇힌이들)들의 주보성인’입니다. 그럼, 간략하게 이 두 내용에 대해 알아봄으로 콜베성인의 삶과 영성을 돌아보면 좋겠습니다.

’성모의 기사’ 들어 보신 적이 있습니까? 매달 저희 꼰벤뚜알 프란치스꼬 수도회의 사도직 공동체인 성모의 기사회에서 발행하는 영성교육잡지 이름입니다. 현재 나가는 잡지의 이름은 그냥 ’성모 기사’이지요. 운전기사나 다른 기술자를 일컫는 ’기사’가 아니라, 옛날 서양의 ’삼총사’같은 데서 나오는 군인을 말합니다. 쉽게 이야기하자면 성모님의 군인, 병사, 전사 등등으로 말할수 있겠지요.

1917년 콜베성인이 수도회 신학생일 때 다른 동료 신학생들과 함께 동아리처럼 시작한 모임이었습니다. 동아리의 목적은 당시 반 교회적인 적대 세력들과 맞서 싸우기 위해 성모님 군대의 일원인 영적 군인이 되는 것이었습니다. 이로써 이미 어린시절부터 콜베성인의 가슴 깊은 곳에 뿌려졌던 성모님께 대한 사랑과 충성심이 꽃처럼 피어나기 시작했습니다.

어린시절 뿌려진 씨앗이란 다음과 같은 일화를 두고 말하는 것입니다. 어린 소년 콜베에게 어느날 성모님께서 발현하셔서 아름다운 흰 관과 붉은 관을 보여주시며 하나를 고르라고 하셨습니다. 흰관은 순결을 뜻하고, 붉은 관은 순교를 뜻했는데 어린 콜베는 두 관을 다 달라고 대담하게 청했습니다. 이 발현은 소년 콜베가 수도자로서 살다가 순교의 빨마를 얻게 될 것을 암시하고 있으며, 그 영광을 성모님의 일꾼으로 일하면서 얻게 될 것을 말해줍니다.

’성모의 열애자’라는 애칭에 걸맞게 콜베 성인은 그야말로 성모님께 미친 사람이었습니다. 그의 마음속에는 온통 원죄 없이 잉태되신 성모님께 대한 생각과 사랑으로 가득 찼고, 그 가득찬 것이 ’성모 기사’라는 잡지를 통해 온 세상으로 터져 나왔습니다.

처음 몇 십 부로 시작한 잡지는 이내 몇 십만 부로 늘어났고, 최신의 윤전기와 시대의 선구적인 진보 기술 등을 이용해 성모님의 사랑을 전하려 했고, 서구 유럽뿐 아니라,한국을 기차로 관통하여 일본으로 가서 성모의 마을을 건설하여 지구의 반대편에 사는 낯선 동양인의 언어로도 우주의 여왕이신 성모의 사랑을 전했습니다. 그 모든 여정중에 콜베 성인의 입과 맘속을 맴돈 단어는 오직 ’아베 마리아’ 뿐이었습니다.

’수감자의 주보성인’ 여러분은 제2차 세계대전과 아우슈비츠 수용소를 함께 떠올릴 수 있을 것입니다. 콜베성인은 2차 세계대전이라는 인류 역사상 최악의 미움과 분노, 혼동의 역사 한가운데 계셨습니다. 어느날 폴란드의 니에포칼라노프(성모의 마을)에서 독일 나치군에게 체포되어 죽음의 수용소로 일컬어 지던 ’아우슈비츠 수용소’에 수감됩니다. 그런데 바로 이 절망의 철조망 안에서 위대한 사랑의 화산이 폭발하여 미움과 살인의 세상을 순식간에 덮어 버립니다.

어느날 수용소에 수감된 포로 한명이 탈출을 하여 그 대가로 남아있는 포로 10명이 아사감방에서 굶어 죽어야만 되는 사건이 일어났습니다.

포로수용소장의 손가락이 저승사자의 갈쿠리가 되어 두려움에 떨고 있는 포로들의 뒷덜미를 하나씩 낚아채고 있을 때, 지적당한 한 포로가 몸부림을 치며 ’나는 죽을 수가 없다. 내 아내와 자식들을 어쩌란 말인가!’하며 절규했습니다. 바로 그때 콜베 성인이 나서며 ’내가 저 사람대신 죽겠소’

마치 인류의 죄를 대신해 십자가에 달리신 그리스도께서 그를 통해 당신을 보여주시는 듯 했고, 이어 사랑의 쇠뭉치에 맞은 듯 얼떨떨한 상태에서 피도 눈물도 없던 수용소장 프리츠는 이를 허락합니다. 콜베 성인의 놀라운 사랑은 다른 9명의 포로가 굶어 죽어가는 동안 끊임없이 그들을 격려하고 하느님과 성모님께 대한 완전한 의탁을 통해 평화롭게 숨을 거두게 하였습니다. 그리고 자신은 끝내 독일군의 독주사에 의해 순교의 빨마관을 얻게 되었는데, 이날이 바로 성모 승천 대축일 전날인 8월 14일 이었습니다.

막시밀리아노 마리아 콜베 성인! 그분의 삶을 보면서 우리 모두가 얻을 수 있는 교훈은 무엇일까요? 그것은 성모님께 대한 완전한 의탁과 신뢰만이 사랑의 기적을 일으킬 수 있으며, 지금도 교회를 거슬러, 생명을 거슬러, 자연을 거슬러 살아가는 인류를 다시 원 상태로 회복시킬 수 있는 은총이 오직 성모님의 전구하시는 손길을 통해 흘러나온다는 것입니다. (꼰벤뚜알프란치스코홈에서www.ofmconv.or.kr)

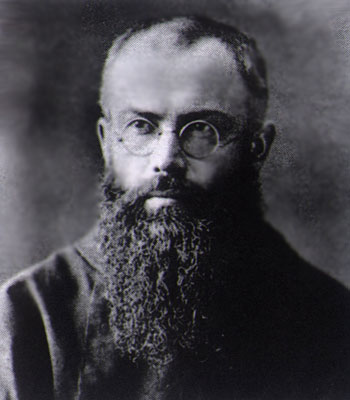

1894년 1월 8일 폴란드의 즈둔스카볼라에서 태어난 막시밀리아노 마리아 콜베는 라이몬드(Rajmund Kolbe)란 이름으로 세례를 받았고, 1907년 꼰벤뚜알 프란치스코회에 입회하여 막시밀리안이란 이름을 얻었다.

1911년에 유기서원을 하였고, 1917년에는 로마에서 천주의 모친 동정 마리아께 대한 자녀다운 효성에 불타는 마음에서 "성모 기사회"라는 신심 단체를 설립하였다. 1918년, 그는 로마에서 서품받고 폴란드로 귀향하여, 월간 "성모의 기사(Rycerz Niepokalanej)"를 창간하였다. 1927년, 그는 와르소에서 25마일 거리가 되는 곳에 무염시태 성모의 마을을 세웠는데, 그는 선교사로 일본에 파견되어 성모님의 보호와 도우심 밑에서 이와 비슷한 마을을 일본과 인도에도 세웠다. 1939년 나치에 반대한 혐의로 비밀경찰에 체포되었다가 일단 석방된 뒤, 1941년 2월 유대인들과 폴란드 지하조직을 도왔다는 죄목으로 다시 체포당했다. 바르샤바 감옥에 갇힌 뒤 배에 실려 크라쿠프 교구 내 아우슈비츠로 끌려갔고, 이곳에서 사형판결을 받은 죄수 프란치셰크 가요프니체크를 대신하여 목숨을 내놓았는데, 처음에는 굶주리다가 마지막에 페놀(석탄산) 주사를 맞고 1941년 8월14일 죽었으며 화장되었다. 1971년 10월 17일 교황 바오로 6세에 의해 복자(福者)로 선포되어 나치 희생자들 가운데 로마 가톨릭 교회로부터 시복(諡福)된 최초의 인물이 되었다. 1982년 10월 10일 교황 요한 바오로 2세에 의하여 시성되었다.

막시밀리안 콜베 신부는 사제이자 수도자로서 일생동안 그리스도의 사랑을 온 몸을 바쳐 실행하고 순교의 길을 간 성인이다. 폴란드의 독실한 가톨릭 가정에서 태어난 그는 신심 깊은 어머니의 영향으로 성모께 대한 특별한 사랑과 믿음을 간직하며 자라났다.

티없이 맑은 소년시절의 어느날 콜베 신부는 기도 중 성모님으로부터 순교의 관과 순결의 관을 선사 받게 되고 결국 그의 일생은 이 계시를 꾸준히 실현하며 펼쳐지게 된다. 가난한 가정에서 태어나 제대로 교육받기 어려운 형편이였으나 그는 타고난 재능을 닦을 수 있게된다. 신학교를 졸업하고 로마에서 수학하며 철학과 신학의 박사학위를 얻게 된 그는 조국 폴란드로 돌아와 자신이 계획하던 주님의 나라 건설을 적극적으로 추진한다.

로마 유학시절 만들었던 "원죄 없으신 성모회"를 기초로 보다 많은 사람들에게 복음을 전파하고자 ’성모의 기사회’라는 잡지를 발행하기 시작한 것이다. 누구의 도움은 커녕 주변의 비웃음과 냉담함을 이겨내며 콜베신부는 오직 기도와 고행으로 기적적인 발전을 이룩해 나간다. 이런 신부의 모습에 감동한 수련 지원자들이 몰려들어 그를 중심으로 ’니에포칼라누프’라는 원죄 없으신 성모님을 기리는 공동체가 탄생한다. 이곳에서 그들은 잡지 등의 홍보매체와 기적의 매달 제조로 전교에 매진한다.

이 공동체가 발전을 거듭하자 신부는 세계 곳곳에 이것을 전파하고 세계 각국어로 된 ’성모의 기사’를 발간하려는 포부를 안고 우선 일본으로 출발한다. 일본과 인도에서 선교하며 결실을 얻은 신부는 건강의 악화로 다시 귀국하게 되는데 마침내 제2차 세계 대전 중인 1941년 아우슈비츠 감옥에서 타인, 그것도 전혀 알지 못하는 한 사람을 위해 자신의 목숨을 내어 준 것이다. 죽음이란 보통의 죽음도 아닌 아사형이란 끔직한 것이었다.

벗을 위하여 자신의 목숨을 내어주는 귀한 사랑, 예수님의 가르침을 콜베 신부는 그대로 실행한 것이다. 그의 숭고한 죽음은 지옥같은 아우슈비츠를 주님의 섭리가 지배하는 장소로 바꿔 주었으며 사랑으로 증오를 갚아주는 표양을 보였기에 언제까지나 기억될 것이다.

성 막시밀리아노 마리아 콜베의 편지에서 (O. Joachim Roman Bar, O.F.M. Conv., ed., Wybor Pism, Warszawa 1973, 41-42; 226)

사람들의 구원과 성화를 위한 사도적 열성

친행하는 형제여, 나는 하느님의 영광을 현양하자고 그대에게 권고하려는 열의를 느끼며 한없는 기쁨을 맛보고 있습니다. 현대에 와서 무관심주의라는 시대적 유행병이 세속 사람들 사이에서뿐 아니라 수도자들 사이에서도 여러 형태로 전염되고 있다는 사실을 우리는 괴로운 마음으로 목격하고 있습니다. 그러나, 하느님께서는 무한한 영광을 받으셔야 마땅하신 분이므로, 비록 우리 자신이 인간적 나약성 때문에 그 분께 마땅한 영광을 드리기에 무능하겠지만, 부족한 우리 능력을 다하여 하느님께 영광을 드리는 것이 우리의 가장 중요한 일차적 의무라고 생각합니다.

하느님의 영광은 그리스도께서 당신 피로써 구속해 주신 영혼들의 구원에서 가장 뚜렷이 빛나시는 것이므로 사도적 생활의 가장 높고 중요한 노력은 되도록 많은 영혼을 구원해 주고 성화시키는 일입니다. 이런 목적을 달성하기 위하여 어떤 방법이 가장 효과적인 것인지, 즉 하느님의 영광을 도모하고 영혼들을 성화하는 길에 대하여 몇 마디 말해 보겠습니다. 하느님께서는 무한한 지식과 지혜를 갖추신 분이시기에 당신의 영광을 더하기 위하여 우리가 계속 무엇을 어떻게 해야 할 것인지도 분명히 알고 계시며 특히 지상에서 당신을 대리하는 장상들을 통하여 당신 뜻을 밝히 드러내 보이십니다.

그러므로 하느님의 뜻을 우리에게 밝히 드러내 보여 주는 것은 순명이요 또 순명 하나뿐입니다. 물론 장상이 오류에 빠질 수는 있겠지만, 우리 자신이 순명함으로써 오류에 빠지는 일은 있을 수 없습니다. 혹시라도 장상이 하느님의 법을 조금이라도 명백히 어기는 일을 명령하였을 때에 한해서 순명에도 예외가 인정되겠지만 이런 경우에도 신자가 하느님 뜻의 해석자는 될 수 없을 것입니다.

하느님 홀로 무한하시고, 지극히 지혜로우시고, 지극히 거룩하시고, 지극히 인자하신 주님이시며, 우리의 아버지 이시고, 시작이요 마침이시며 지혜와 능력과 사랑 전부이십니다,

따라서 하느님 밖에서 발견되는 것은 무엇이나 다 하느님과 관련되는 한 그 가치를 지니게 됩니다. 그분 홀로 만물의 창조주이시고, 인간들의 구원자이시며 전 창조의 목적이시기 때문입니다. 그러므로 하느님께서는 지상에서 당신을 대리하는 장상들을 통하여 흠숭해올 당신의 뜻을 밝히 드러내시며, 우리를 당신께로 이끌어 주시고 우리를 통하여 다른 사람들도 당신께로 이끄시며 더욱 완전한 애덕으로 당신과 결합시키시기를 원하고 계십니다.

그러니 하느님의 자비를 통하여 우리 자신의 품위가 얼마나 존귀하게 되었는지 알만 합니다. 그러므로 우리는 순명으로써 허약한 한계를 초월하여 우리 자신이 하느님을 닮게 되고, 하느님께서 무한하신 당신의 지혜와 슬기로써 올바로 행동하도록 우리를 인도해 주십니다. 뿐만 아니라, 어떠한 피조물도 저항 할 수 없는 하느님의 뜻을 따름으로써 우리 자신은 다른 모든 사람들보다 더욱 강하게 되는 것입니다. 이것이 지혜와 슬기의 길이요, 이것이 최고의 영광을 하느님께 드릴 수 있는 유일한 길입니다. 만일 달리 더 합당한 길이 있었다면 분명 그리스도께서 당신의 말씀과 모법으로 그 길을 우리에게 가르쳐 주셨을 것입니다.

그러나 성서는 그리스도의 긴긴 나자렛 생활을 "부모에게 순종하며 살았다."로 요약 하였습니다. 나머지 생애도 순명의 표지로 우리에게 암시해 주고 있으니, 여러 군데서 예수께서는 아버지의 뜻을 준행하시기 위하여 이 세상에 내려오셨다고 알려 줍니다. 형제들이여, 그러므로 우리는 사랑합시다. 하늘에 계신 아버지를 극진히 사랑합시다. 우리의 순명이 바로 이 완전한 사랑의 증거이어야 하겠습니다. 순명이 우리 자신의 뜻을 희생하라고 요구하더라도 순명이 사랑의 증거입니다. 하느님을 사랑하는데에 진보하기 위해서는 십자가에 못 박히신 예수 그리스도 외에 읽어야 할 더 고상한 책을 우리는 모릅니다.

이 모든 것을 우리는 원죄 없으신 동정녀를 통하여 얻을 수 있습니다. 지극히 인자하신 하느님께서 성모 마리아에게 당신 자비의 분배를 맡기셨기 때문입니다. 마리아의 뜻이 바로 하느님의 뜻으로 받아들여져야 하겠습니다. 우리 자신을 성모님께 봉헌함으로써 마치 성모님께서 하느님 손 안에서 그렇게 되셨듯이 우리도 성모님 손 안에서 하느님 자비의 도구가 됩니다. 그러므로 우리도 성모님의 지도를 받고, 성모님의 인도를 받아, 그분의 보호 밑에서 마음 놓고 안전할 수 있을 것입니다. 우리의 모든 것을 성모님이 보살펴 주실 것이고, 모든 것을 마련해 주실 것이며, 영육간의 모든 어려움 중에 성모님이 우리를 기꺼이 도와주실 것이며 어려움과 불안도 그분이 제거해 주실 것입니다.

원죄없으신 성모의 기사 성 프란치스코 수녀회(성모의 기사 수녀회)홈에서 막시밀리아노 마리아 콜베 성인은 1894년 1월 7일 폴란드의 즈둔스카볼라에서 아버지 율리오 콜베와 어머니 마리아 다브로프스카 사이에서 둘째 아들로 태어났다. 어렸을 적 콜베의 이름은 ’라이문도’였는데 열심한 부모에게서 엄격한 신앙교육을 받았고 훌륭한 성모신심을 몸에 익혔다.

1907년에 콜베 성인은 14세의 나이에 라부프 소신학교에 들어갔고 꼰벤뚜알 프란치스코회에 입회하게 되었다. 1912년에는 로마로 유학을 가게 되었고 학업 중인 1917년 로마에서 동료 수사 6명과 함께성모기사회를 창설하게 된다. 1918년 사제서품을 받고 다음 해에는 신학박사 학위를 받고 그 해 9월에 폴란드로 귀국하여 교수생활을 하다가 10월에는 본격적인’성모 기사회’활동을 시작하게 된다. 1922년 1월에 콜베 성인은 잡지 ’원죄없으신 성모기사’를 창간하게 되는데 성모기사회의 운동은 이제 잡지 ’성모기사’를 통해 추진해 나가게 된다. 1927년 10월에는 땅을 기증받아 이곳에 ’원죄없으신 성모마을’(니에포칼라누프)를 건설하게 된다. 이때부터 ’원죄없으신 성모기사’ 잡지는 그 발행부수가 해마다 기하급수로 늘어나게 되었는데 1927년에 5만부 발행되던 잡지가 8년 뒤인 1935년에는 70만부, 또 5년 뒤인 1940년에는 1백만부에 이르게 되었다.

성모의 마을이 세워진 지 3년이 지날쯤에 콜베 성인은 아직도 하느님과 성모님을 모르는 사람들이 많다는 것을 깨닫고 동양 선교에 대한 사명을 가지게 된다. 그리하여 1929년 12월 30일에 폴란드를 떠나 다음해 1930년 4월 24일에 일본 나가사키에 도착하게 된다. 콜베 성인의 선교에 대한 열정은 그가 일본에 도착한지 4주만에 일본어판 ’성모기사’잡지를 출간한 것에서 단적으로 드러난다. 그리고 3년 뒤인 1933년에 일어판 ’기사지’는 월간 5만 부의 발행부수에 이르는 잡지가 되었다.

콜베 성인은 1년 뒤인 1931년 5월 히코산 홍고시의 외곽에 땅을 얻어 ’원죄없으신 성모마을’을 설립한다. 그의 선교열정은 일본에서만 머물지 않고 1932년 6월에는 새로운 성모마을을 세우기 위해 인도로까지 떠나게 된다. 그 뒤 일본으로 돌아 와 잡지를 더욱 발전시키며 선교활동에 전념했다. 이렇듯 선교에 대한 콜베 성인의 열정은 한계를 모른 채 전진하며 세계 곳곳에 성모마을을 세우고 복음화 활동을 벌였다.

1936년 콜베 성인은 폴란드의 성모 마을 원장에 선출되어 폴란드로 돌아오게 된다. 당시 유럽은 나치의 위협속에 있었고 폴란드 역시 1939년 9월 독일군대의 침입을 받게 된다. 1941년 2월 17일 콜베 성인은 나치 비밀 경찰에게 체포되어 파비악 형무소에 갇히게 되는데 체포이유는 그가 100만부에 이르는 잡지 발행자로서 폴란드 국민에게 커다란 영향과 권위를 지녔기 때문이었다.

이곳에서 콜베 성인은 자신을 돌보기보다는 혹독한 고문으로 고통받고 있던 많은 이들에게 고해성사를 주고 그들과 함께 기도하며 위로해 주었다. 그 해 5월 28일 그는 ’죽음의 수용소’라고 불리던 ’오센침’(아우슈비츠)으로 이송된다. 수용소에서 콜베 성인은 사제이기에 더욱더 혹독한 강제노동에 시달려야 했다. 콜베 성인은 힘든 상황에서도 결코 평온함을 잃지 않고 자신이 더 어려우면서도 주위에 절망하고 있는 수감자들을 오히려 위로하고 고해성사를 주었으며 처벌의 위험을 무릅쓰고 틈틈이 설교와 면담을 해줌으로 수감자들의 마음을 진정시키고 평화를 심어 주는데 전력했다. 그러다 때론 발각되어 심한 구타로 실신까지 했지만 그분의 이런 활동은 좌절할 줄 몰랐다.

막시밀리아노 신부가 아우슈비츠에 온 지 얼마 되지 않아서 충격을 주고 놀라움을 준 사건이 터졌다. 한 죄수가 탈출을 한 것이다. 수용소 규칙에 따르면 한 죄수가 도망쳤을 경우 그 사람이 속한 감방의 10명은 끔찍한 지하감방에서 기아로 죽게 되어있었다. 소장은 죄수들을 광장에서 열을 지어 세워 놓고 아사감방으로 갈 희생자 10명을 골라내었다. 소장에게 지명받고 아사감방으로 떠나게 된 사람들은 울거나 동료들에게 작별을 고하기도 했다. 그런데 그 중 한 사람 프란치스코 가조브니체크라는 사람이 자신의 가족들을 보고싶다고 소리치며 울부짖었다. 이때 놀라운 일이 벌어졌다.한 죄수가 열에서 나와 그 사람 대신 자신을 바치겠다고 한 것이다. 그는 바로 콜베 신부였으며 이렇게 해서 콜베 신부는 그 죄수를 대신하여 다른 9명의 죄수와 함께 아사감방에 가게 되었다.

하지만 이곳에서도 콜베 신부는 인간이 세운 가장 사악한 곳을 사랑 가득한 마음으로 정복하였다. 그는 다른 9명의 수감자들을 격려하고 그들을 위해 기도해 주고 위로해 주었다. 그분의 행동에 간수들까지 그를 존경하였다. 죄수들은 굶주림으로 하나 둘 잇따라 죽어갔고 마침내 콜베 신부님을 포함한 4명만 남게 되었는데 콜베 신부님은 그들과 함께 결국 독약 주사를 죽게 된다. 이렇게 콜베성인은 독약주사를 맞고 47세의 나이로 돌아가셨는데 그 날은 1941년 8월 14일이었고 성모승천 대축일 전날이었다.

성 막시밀리아노 마리아 콜베께 드리는 기도 (1)

오, 성 막시밀리아노 마리아 콜베여, 원죄 없이 잉태되신 동정 마리아의 빛을 빛내신 당신은 구속자이신 성자 예수님과 완전한 일치를 이루신 당신은 그리하여 당신과 같은 사랑의 열정으로

성 막시밀리아노 마리아 콜베께 드리는 기도 (2)

성 막시밀리아노 마리아 콜베여,

폴란드의 즈둔스카볼라에서 1894년 1월 7일 태어난 그는 라이몬드란 이름으로 세례를 받았고, 1910년 꼰벤뚜알 프란치스코회에 입회하여 막시밀리아노라는 이름을 얻었다. 1914년에 종신서원을 하였고, 1917년에는 로마에서 성모의 기사회를 조직하였다. 1918년, 그는 로마에서 서품받고 폴란드로 귀향하여, 월간 "성모의 기사"지를 창간하였다. 그동안 그는 폐결핵으로 요양소에 입원하기도 하였으며 1920년에는 결국 한 쪽 폐만 남아 있었다. 1927년, 그는 성모의 기사회를 발전시키기 위해 바르샤바에서 25마일 떨어진 곳에 ‘원죄 없으신 잉태 성모의 마을’(니에포칼라누프)을 세웠는데, 교회의 역사상 가장 큰 종교 공동체로 발전하였다. 1938년 무렵에는 그곳에 762명의 수사들이 있었으며, 윤전기는 밤낮으로 돌아가고, 기사지는 거의 백만 부가 배포되었다. 폴란드의 성모의 마을이 잘 정착된 후 1930년 콜베신부는 아시아선교를 위해 일본으로 갔다. 나가사키에 도착한지 한 달 만에 그는 일본어 “성모기사”지를 일 만부를 발행하고 소신학교를 세우고 성모마을(무젠자이노 소노)을 세웠다. 기도 묵상

한국교회의 수호자 원죄 없이 잉태되신 복되신 동정마리아 대축일 Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria Mary’s Immaculate Conception. immacolata maria 축일:12월 8일.게시판 791번.1511번

교회는 5세기 말부터 예루살렘의 마리아 성당 봉헌일인 9월 8일에 복되신 동정 마리아 탄신 축일(게시판.626번참조)을 지내고 있었다. 8세기경부터는 이 날에서 거슬러 계산하여 9개월 전인 12월 8일을 원죄 없이 잉태되신 복되신 동정 마리아 대축일로 지냈으며,이것이 9세기경 서방 교회에 전파되었다. 1476년 교황 식스토 4세가 로마 전례력에 도입하였고, 교황 비오9세께서는 1854년 12월 8일 복되신 동정마리아의 원죄 없으신 잉태를 ’믿을교리’로 선포하였습니다. 이축일을 예전에는 ’성모 무염 시태 대축일’이라 하였으며 원죄 없이 잉태되신 복되신 동정마리아는 한국교회의 수호자 이십니다.

*기적의 메달 성가타리나 라부레 축일:11월28일.게시판 775번,1495번 *성녀 베르나뎃다 축일:4월16일.게시판1093번,1714번. ☞http://home.catholic.or.kr/gnbbs/ncbbs.dll/chinchang

♬평화의 기도 - 폴라포니앙상블 update 2007.8.15.

San Massimiliano Maria Kolbe Sacerdote e martire Massimiliano Maria Kolbe nasce nel 1894 a Zdunska-Wola, in Polonia. Entra nell'ordine dei francescani e, mentre l'Europa si avvia a un secondo conflitto mondiale, svolge un intenso apostolato missionario in Europa e in Asia. Ammalato di tubercolosi, Kolbe dà vita al «Cavaliere dell'Immacolata», periodico che raggiunge in una decina d'anni una tiratura di milioni di copie. Nel 1941 è deportato ad Auschwitz. Qui è destinato ai lavori più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al crematorio. Nel campo di sterminio Kolbe offre la sua vita di sacerdote in cambio di quella di un padre di famiglia, suo compagno di prigionia. Muore pronunciando «Ave Maria». Sono le sue ultime parole, è il 14 agosto 1941. Giovanni Paolo II lo ha chiamato «patrono del nostro difficile secolo». La sua figura si pone al crocevia dei problemi emergenti del nostro tempo: la fame, la pace tra i popoli, la riconciliazione, il bisogno di dare senso alla vita e alla morte. (Avvenire) Etimologia: Massimiliano = composto di Massimo e Emiliano (dal latino) Martirologio Romano: Memoria di san Massimiliano Maria (Raimondo) Kolbe, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e martire, che, fondatore della Milizia di Maria Immacolata, fu deportato in diversi luoghi di prigionia e, giunto infine nel campo di sterminio di Auschwitz vicino a Cracovia in Polonia, si consegnò ai carnefici al posto di un compagno di prigionia, offrendo il suo ministero come olocausto di carità e modello di fedeltà a Dio e agli uomini. Ascolta da RadioVaticana: Se non è il primo è senz’altro fra i primi ad essere stato beatificato e poi canonizzato fra le vittime dei campi di concentramento tedeschi. Il papa Giovanni Paolo II ha detto di lui, che con il suo martirio egli ha riportato “la vittoria mediante l’amore e la fede, in un luogo costruito per la negazione della fede in Dio e nell’uomo”.

Commodi Bernardo, Canto francescano a Maria, San Paolo Edizioni, 2011 - 176 pagine _______________________

14 August Second of three sons born to a poor but pious Catholic family in Russian occupied Poland. His parents, both Franciscan lay tertiaries, worked at home as weavers. His father, Julius, later ran a religious book store, then enlisted in the army of Pilsudski, fought for Polish independence from Russia, and was hanged by the Russians as a traitor in 1914. His mother, Marianne Dabrowska, later became a Benedictine nun. His brother Alphonse became a priest. Raymond was known as a mischievous child, sometimes considered wild, and a trial to his parents. However, in 1906 at Pabianice, at age twelve and around the time of his first Communion, he received a vision of the Virgin Mary that changed his life. I asked the Mother of God what was to become of me. Then she came to me holding two crowns, one white, the other red. She asked if I was willing to accept either of these crowns. The white one meant that I should persevere in purity, and the red that I should become a martyr. I said that I would accept them both. - Saint Maximilian He entered the Franciscan junior seminary in Lwow, Poland in 1907 where he excelled in mathematics and physics. For a while he wanted to abandon the priesthood for the military, but eventually relented to the call to religious life, and on 4 September 1910 he became a novice in the Conventual Franciscan Order at age 16. He took the name Maximilian, made his first vows on 5 September 1911, his final vows on 1 November 1914. Studied philosophy at the Jesuit Gregorian College in Rome from 1912 to 1915, and theology at the Franciscan Collegio Serafico in Rome from 1915 to 1919. On 16 October 1917, while still in seminary, he and six friends founded the Immaculata Movement (Militia Immaculatae, Crusade of Mary Immaculate) devoted to the conversion of sinners, opposition to freemasonry (which was extremely anti-Catholic at the time), spread of the Miraculous Medal (which they wore as their habit), and devotion to Our Lady and the path to Christ. Stricken with tuberculosis which nearly killed him, and left him in frail in health the rest of his life. Ordained on 28 April 1918 in Rome at age 24. Received his Doctor of Theology on 22 July 1922; his insights into Marian theology echo today through their influence on Vatican II. Maximilian returned to Poland on 29 July 1919 to teach history in the Krakow seminary. He had to take a medical leave from 10 August 1920 to 28 April 1921 to be treated for tuberculosis at the hospital at Zakpane in the Tatra Mountains. In January 1922 he began publication of the magazine Knight of the Immaculate to fight religious apathy; by 1927 the magazine had a press run of 70,000 issues. He was forced to take another medical leave from 18 September 1926 to 13 April 1927, but the work continued. The friaries from which he had worked were not large enough for his work, and in 1927 Polish Prince Jan Drucko-Lubecki gave him land at Teresin near Warsaw. There he founded a new monastery of Niepokalanow, the City of the Immaculate which was consecrated on 8 December 1927. At its peak the Knight of the Immaculate had a press run of 750,000 copies a month. A junior seminary was started on the grounds in 1929. In 1935 the house began printing a daily Catholic newspaper, The Little Daily with a press run of 137,000 on work days, 225,000 on Sundays and holy days. Not content with his work in Poland, Maximilian and four brothers left for Japan in 1930. Within a month of their arrival, penniless and knowing no Japanese, Maximilian was printing a Japanese version of the Knight; the magazine, Seibo no Kishi grew to a circulation of 65,000 by 1936. In 1931 he founded a monastery in Nagasaki, Japan comparable to Niepokalanow. It survived the war, including the nuclear bombing, and serves today as a center of Franciscan work in Japan. In mid-1932 he left Japan for Malabar, India where he founded a third Niepokalanow house. However, due to a lack of manpower, it did not survive. Poor health forced him to curtail his missionary work and return to Poland in 1936. On 8 December 1938 the monastery started its own radio station. By 1939 the monastery housed a religious community of nearly 800 men, the largest in the world in its day, and was completely self-sufficient including medical facilities and a fire brigade staffed by the religious brothers. Arrested with several of his brothers on 19 September 1939 following the Nazi invasion of Poland. Others at the monastery were briefly exiled, but the prisoners were released on 8 December 1939, and the men returned to their work. Back at Niepokalanow he continued his priestly ministry, The brothers housed 3,000 Polish refugees, two-thirds of whom were Jewish, and continued their publication work, including materials considered anti-Nazi. For this work the presses were shut down, the congregation suppressed, the brothers dispersed, and Maximilian was imprisoned in Pawiak prison, Warsaw, Poland on 17 February 1941. On 28 May 1941 he was transferred to Auschwitz and branded as prisoner 16670. He was assigned to a special work group staffed by priests and supervised by especially vicious and abusive guards. His calm dedication to the faith brought him the worst jobs available, and more beatings than anyone else. At one point he was beaten, lashed, and left for dead. The prisoners managed to smuggle him into the camp hospital where he spent his recovery time hearing confessions. When he returned to the camp, Maximilian ministered to other prisoners, including conducting Mass and delivering communion using smuggled bread and wine. In July 1941 there was an escape from the camp. Camp protocol, designed to make the prisoners guard each other, required that ten men be slaughtered in retribution for each escaped prisoner. Francis Gajowniczek, a married man with young children was chosen to die for the escape. Maximilian volunteered to take his place, and died as he had always wished – in service.

Born Died Venerated Beatified Canonized Patronage Images Storefront Additional Information

Courage, my sons, Don’t you see that we are leaving on a mission? They pay our fare in the bargain. What a piece of good luck! The thing to do now is to pray well in order to win as many souls as possible. Let us, then, tell the Blessed Virgin that we are content, and that she can do with us anything she wishes. - Saint Maximilian Kolbe The most deadly poison of our times is indifference. And this happens, although the praise of God should know no limits. Let us strive, therefore, to praise Him to the greatest extent of our powers. - Saint Maximilian Kolbe For Jesus Christ I am prepared to suffer still more. - Saint Maximilian Kolbe No one in the world can change Truth. What we can do and should do is to seek truth and to serve it when we have found it. The real conflict is the inner conflict. Beyond armies of occupation and the hecatombs of extermination camps, there are two irreconcilable enemies in the depth of every soul: good and evil, sin and love. And what use are the victories on the battlefield if we ourselves are defeated in our innermost personal selves? - Saint Maximilian Kolbe in the last issue of the Knight MLA Citation |